2. 国家气象中心, 北京 100081

2. National Meteorological Center, Beijing 100081

2004年11月29日—12月3日, 华北平原出现了一次罕见的大雾天气过程。这场大雾范围广、强度大、持续时间长。大雾期间, 大气水平能见度一般不足500 m, 部分地区甚至不到100 m。受大雾影响, 北京、天津、河北、河南、山东等地机场航班严重受阻, 高速公路全线封闭。仅12月1—2日两天, 北京首都机场就有1400多架次航班延误, 致使上万名旅客滞留机场; 京津、京开、京沈、京石高速公路被迫关闭。持续性大雾天气还造成空气中污染物严重超标, 北京市持续4天空气质量达到中等或重度污染, 心血管、呼吸道发病人数明显增加。可见, 进一步加强大雾天气过程机理的研究, 不断提高大雾灾害的预报和预警能力, 对保障国民经济和人民生命财产有着十分重要的现实意义。

大雾作为一种灾害性天气现象近年来受到了越来越广泛的关注[1-4]。大雾通常是在稳定的天气背景下形成的, 具有较强的地域性特征。大量的研究[5-6]揭示了我国不同地区大雾的气候特征及环流背景, 也有研究[7-8]对城市及高速公路大雾的物理特征及成因进行过专门分析, 并对其预报方法进行归纳; 还有研究人员[9-10]对大雾天气过程进行数值模拟研究, 但多采用一维或二维的边界层模式或云雾模式来进行。实际上, 由于雾的微物理过程十分复杂, 雾的数值预报还没能实现业务化, 大雾的预报仍然是目前业务预报工作中的一个难点问题。受探空资料不足及时空分辨率低的限制, 人们对大范围持续性大雾天气机理的认识和研究仍不够深入。本文采用较高分辨率的实测资料及NCEP/NCAR再分析资料, 通过对2004年11月29日—12月3日华北平原罕见大雾过程的热力和动力结构特征进行深入分析, 以揭示大雾形成及长时间维持的原因。

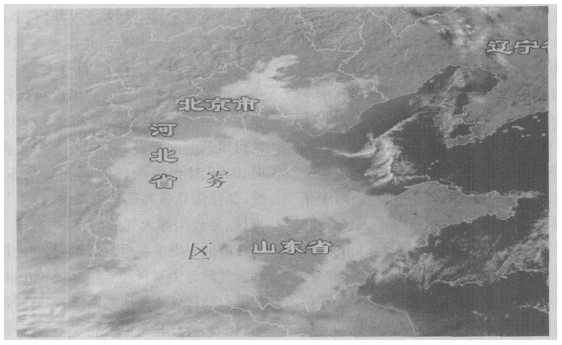

1 大雾过程及大尺度天气背景2004年11月29日—12月3日, 华北平原出现了一次大范围持续性大雾过程。图 1是11月30日07:51 (北京时, 下同) 风云一号卫星 (FY-1D) 监测到的大雾图像, 可以看到, 雾区主要分布在山东大部、河北中南部、北京东部、天津南部及河南北部等地, 经估算, 影响范围约为21.7×105 km2; 从卫星反演的雾层厚度 (图略) 来看, 大雾高度一般为200~300 m, 华北平原南部的雾较为浓厚, 部分地区雾层接近400 m。

|

|

| 图 1. 2004年11月30日07:51风云一号 (FD-1D) 卫星监测雾区范围图像 | |

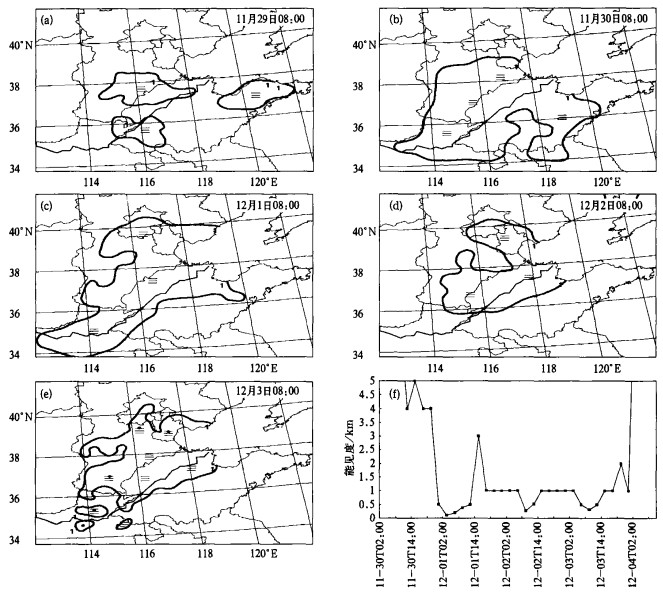

每日3 h一次的台站地面加密观测资料显示 (图 2), 这次大雾过程于11月29日凌晨首先在河北南部及山东中北部的部分地区产生, 之后迅速扩展到整个华北平原。11月30日至12月1日为大雾发展最强时段, 京津地区、河北、河南、山东等地大雾弥漫, 大部分地区能见度为500~100m, 有的甚至不到十几米。12月2日大雾强度开始减弱, 雾区范围明显减小。12月3日早晨, 华北平原大雾范围仍然较大, 一些地方开始出现了零星小雨。3日夜间至4日早上, 受来自西伯利亚一股较强冷空气东移南下和地面偏北大风的影响, 这场持续5 d的大雾过程才趋于结束。从北京站大雾期间能见度的时间演变 (图 2f) 清楚看出, 大雾强度存在显著的日变化, 午夜至上午10:00, 大雾发展加强, 能见度低于500 m; 而中午前后至傍晚, 大雾减弱, 能见度为1000 m。3日夜里, 大雾开始消散, 到4日02:00, 能见度超过5 km。

|

|

| 图 2. 2004年11月29日—12月3日华北平原大雾地面加密观测 (a~e) (等值线范围为能见度小于1 km的雾区) 及北京站能见度的时间变化曲线 (f) | |

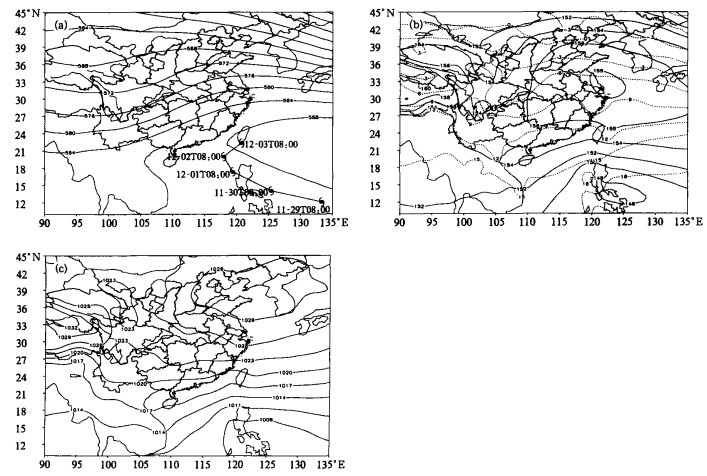

下面来分析这次大雾过程的大尺度天气背景。对每日4个时次的NCEP/NCAR再分析格点资料分别在不同等压面上求5 d (11月29日08:00—12月3日08:00) 平均, 即可得出这次大雾天气过程平均环流形势场 (图 3)。从图 3a可知, 在500 hPa高度场上, 我国中东部地区上空为高压脊控制, 高压脊自河套地区伸向东部沿海。华北平原位于西北—东南向的脊区, 盛行西北偏西气流。淮河以南地区则为南支槽前西南暖湿气流控制。在热带海洋地区, 西太平洋副热带高压伸至台湾以西, 脊线位于22° N附近。非常巧合的是, 0428号台风正好在本次大雾开始时 (即11月29日08:00) 在菲律宾东部生成。路径显示, 在大雾过程期间, 0428号台风一直缓慢向西北方向移行, 并在大雾减弱期 (12月2日08:00) 转向北上, 于12月3日早上减弱为热带低压。可见, 0428号台风的生成和西行北上有利于阻止副热带高压的南撤, 使得华北地区上空的高压脊区得以长时间维持, 有利于华北大雾持续发展。同时, 0428号台风的转向北上和从东风带进入西风带, 驱使副热带高压东退减弱, 冷空气快速进入华北地区, 导致大雾天气的消亡。

|

|

| 图 3. 大雾过程 (2004年11月29日08:00—12月3日08:00) 平均位势高度 (单位:dagpm) 和温度场 (单位:℃) 分布 (a) 500 hPa高度场及0428号台风路径,(b) 850 hPa温度场,(c) 地面高度场 | |

雾通常发生在近地层附近, 它的形成与低层和地面天气形势关系密切。在低层850 hPa上 (图 3b), 华北平原地区处于高压的西部, 并有暖温度脊配合。低层暖平流的存在不但有利于地面弱冷气团变性减弱, 使系统内风速减小, 而且也有利于低层逆温层的形成。从图 3c上看到, 东北和华北等地为一庞大的入海变性冷高压区, 华北平原一带刚好位于地面高压的西侧。一方面, 高压控制下的晴空区有利于地表在夜间辐射冷却, 为辐射雾的形成提供必要的触发条件; 同时地面变性冷高压的西侧多为弱偏南或偏东风, 潮湿的空气有利于饱和水汽条件的形成。从大雾期间逐日地面形势来看 (图略), 大雾区一般发生在地面高压的西南侧或地面气压鞍型场弱风区。

2 大雾的基本特征 2.1 地面特征分析11月30日08:00地面实测资料 (图略) 清晰显示, 这场大雾的强度很强, 浓雾的范围几乎覆盖整个华北平原。大雾发生时, 华北平原为大片的晴空区, 地面为弱风条件, 风速一般在2~4 m/s之间。除山东半岛外, 华北平原风向以偏东或偏南为主, 表明近地层有来自东部海洋或南方地区的暖湿气流输送。露点温度的分布显示, 华北平原地区一般为-4~0 ℃左右, 与地面气温十分接近, 反映出近地层大气十分潮湿, 接近饱和凝结状态。

地表温度是地表热平衡的反映, 它是地表吸收的太阳短波辐射和来自大气层的净长波辐射以及地表向上的净长波辐射的总体效应。从地表下垫面状况来看, 华北地区地表温度在-4~1 ℃之间, 处在水汽凝结或凝华温度附近, 这无疑十分有利于近地层水汽的凝结。

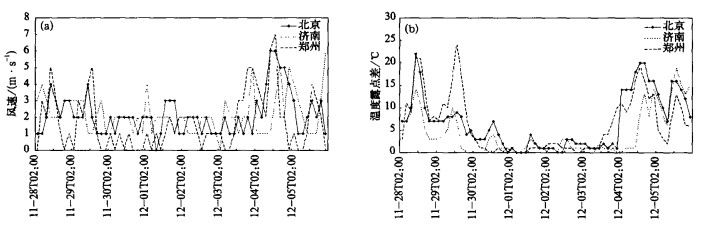

为了进一步分析这次大雾过程的地面要素随时间的变化特征, 选取北京、济南、郑州3个代表站, 利用每日3 h一次的实测资料, 计算了11月28日—12月5日这一时段地面风速和温度露点差的时间演变 (图 4)。从风速的时间变化来看, 大雾发生前 (28日和29日), 3个代表站白天的风速一般为3~5 m/s, 夜间风速要略小一些; 在大雾期间 (11月30日—12月3日), 地面风速则明显减弱, 一般小于2 m/s; 大雾消散后 (3日夜间开始), 3站的风力明显加大至4~7 m/s。从湿度条件来看, 大雾发生前, 3个代表站的温度露点差夜间约为7 ℃左右, 白天可加大到20 ℃以上; 大雾期间, 温度露点差明显下降, 一般为3 ℃以下, 而午夜到上午, 温度露点差可降至1~0 ℃; 大雾消散后, 温度露点差急剧加大到10 ℃以上, 表明有干冷空气侵入。

|

|

| 图 4. 2004年11月28日—12月5日华北平原3个代表站风速 (a) 和温度露点差 (b) 随时间的演变 | |

2.2 垂直分布特征

选取北京、邢台、郑州、章丘 (济南以东45 km) 作为华北平原探空代表站, 分别以11月30日08:00和12月2日08:00的探空实况为例, 来深入分析大雾发展期和大雾后期的垂直结构特征。

从T—lnp图上看到, 大雾发展期 (图略), 北京、邢台和章丘3站850 hPa以上各层的风向为一致的偏北风, 处在高压脊前。郑州站由于地理位置偏西, 已开始受高空脊后偏南气流的影响; 大雾后期, 4个代表站各层的风向转为一致的偏南风, 表明高压脊已东移出华北地区, 华北平原处在脊后槽前。从4个代表站的动力稳定度指数来看, K指数一般小于20, 且多为负值, 表明大气层结不利于对流的发生。沙氏指数均大于零, 表明华北平原在大雾期间大气层结为对流稳定。而 (θse850-θse500) 的量值无论在大雾发展期还是在大雾后期均为一致的负值, 表明对流稳定度指数同样显示出大雾期间大气层结的稳定特征。

温度廓线显示, 在大雾发展期, 有雾发生时和没有雾发生时大气边界层具有明显不同的特性。尽管都有逆温层的存在, 但没有雾的时候 (北京站), 逆温开始的高度明显偏高, 接近900 hPa高度, 且逆温梯度小。在大雾后期4站都有明显的逆温层存在, 除章丘站外, 逆温层的顶高接近900 hPa高度。从湿层特征来看, 大雾发展期, 除邢台外, 湿层一般仅存在于近地层。而没有雾发生的地区 (北京站) 则较为干燥; 大雾后期, 雾区湿层厚度较雾发展期有明显增加。除章丘湿层较低外, 北京的湿层高度接近900 hPa, 而邢台和郑州的湿层厚度达到800 hPa高度。

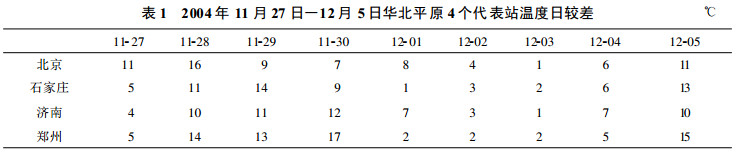

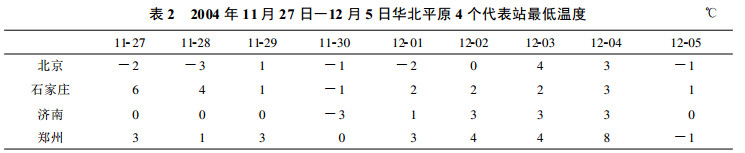

3 大雾过程形成和维持机制分析 3.1 辐射冷却作用首先采用定性的方法来描述。以北京、石家庄、郑州和济南4个代表站为例, 分析本次大雾过程温度日较差随时间的演变 (表 1)。大雾发生前 (11月28和29日), 4个代表站的温度日较差明显加大。在大雾开始日 (11月30日, 北京站为12月1日, 参见图 2), 温度日较差在8 ℃以上, 济南和郑州升至最高, 分别达到12 ℃和17 ℃, 表明由于夜间至清晨地面辐射冷却作用引起最低气温出现了明显的下降。从表 2清楚看到, 在大雾开始日, 4个代表站的最低气温都降至最低点。在大雾过程持续时期, 由于雾层的存在, 辐射冷却的最大值出现在雾顶而不在地面, 最低气温又有明显回升。同时由于悬浮于空中的雾滴的阻挡, 到达地表的太阳短波辐射明显减弱, 使得雾区最高气温急剧下降, 导致温度日较差明显降低, 一般小于4 ℃, 最低时仅为1 ℃。大雾浓度越强, 温度日较差越小。在4—5日大雾消散后, 温度日较差又开始逐步明显回升。可见, 温度日较差的时间变化在一定程度上反映了地面辐射冷却对本次大雾过程的发生和维持具有十分重要的作用。

|

|

表 1 2004年11月27日—12月5日华北平原4个代表站温度日较差 |

|

|

表 2 2004年11月27日—12月5日华北平原4个代表站最低温度 |

下垫面热状况的变化通过辐射热力强迫 (冷却作用) 和湍流扩散作用, 使得近地层大气达到饱和产生凝结, 同时凝结释放的潜热反过来又调节温度。地表面通过辐射交换, 收入部分与支出部分的差额称为净辐射。辐射平衡方程可写成:

|

(1) |

式中Qsg为地面吸收的短波辐射, I↑为地表向上的长波辐射通量, I↓是到达地表的大气向下长波辐射通量[11], 其中 (I↑-I↓) 称为地面有效辐射。B > 0时, 下垫面由辐射交换获得热量, 下垫面将升温; 当B < 0时, 下垫面由辐射交换损失热量, 下垫面将降温。

式 (1) 表明, 由于夜间短波辐射Qsg=0, 只有长波辐射过程存在, 因而净辐射B=-(I↑-I↓)。一般情况下夜间大气温度总是低于地面温度, 由于长波辐射交换结果, 地面一般是失去热量, B < 0。

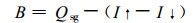

利用上述公式和NCEP/NCAR再分析资料, 计算了本次大雾过程地表获得的净辐射通量。图 5是本次大雾过程前期11月29日02:00和30日02:00地面净辐射B的计算结果, 它清楚表明, 在夜间地面净辐射均小于0。11月29日02:00, 华北平原为净辐射绝对值的低值区, 辐射通量一般为-60~-70 W/m2, 低值中心位于河北北部, 其绝对值低于40 W/m2。河北、山东等处于净辐射绝对值的低值区, 与实际雾区有较好的对应关系。在11月30日02:00, 华北平原中南部地面净辐射通量绝对值降低, 舌状低值带由河南北部一直伸向河北、天津以及山东北部, 与实际雾区有较好的对应关系。它进一步证实, 由于地表净辐射而导致的地面辐射冷却对本次大雾过程有重要的触发和加强作用。

|

|

| 图 5. 大雾过程前期的地面净辐射 (单位:W/m2) (a) 11月29日02:00, (b) 11月30日02:00 | |

3.2 对流稳定性层结的建立

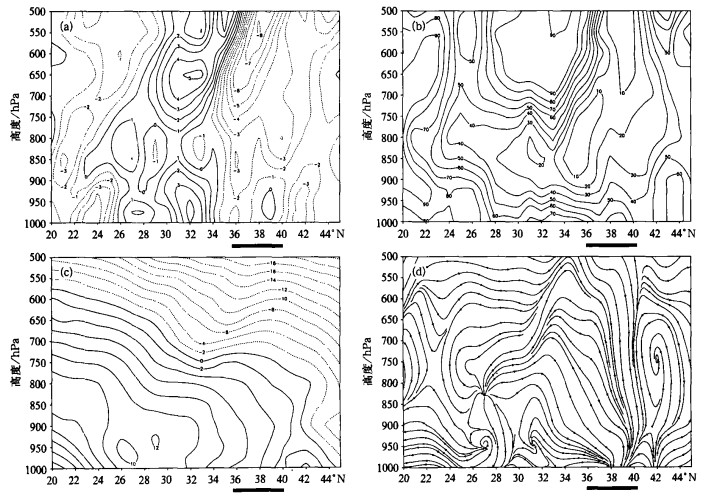

前面的分析表明, 华北大雾过程具有稳定的层结条件及低空逆温特征。为了探讨华北上空对流稳定性层结建立和维持的原因, 选取大雾发展最强时段即12月1日08:00, 分析华北平原大雾地区上空大气动力和热力特征随高度的分布。

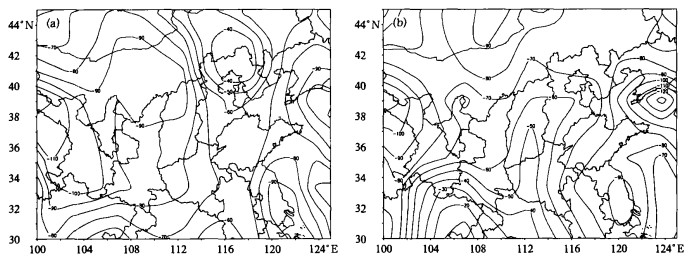

经过北京站沿116.4°E的垂直剖面 (图 6) 显示, 在900 hPa高度以下的边界层, 华北平原为一弱涡度区, 而在对流层中下层则为一致的负涡度分布, 负涡度中心值达-8×10-5s-1, 位于550 hPa高度, 显示华北平原地区受高压脊区控制。在华北平原大雾区的南部地区为正涡度区, 表明有来自偏南方向的暖湿气流输送 (图 6a); 散度的垂直分布显示 (图略), 在900 hPa以下, 华北平原地区辐散辐合区相间分布, 散度最大值为-2×10-5s-1, 从而有利于雾向上发展; 在900~500 hPa高度, 华北平原上空为辐散-辐合分布, 表明对流层中低层存在一支下沉气流, 从而有利于低空对流稳定性层结的建立。相对湿度的垂直廓线显示 (图 6b), 这次大雾过程湿层厚度比较薄浅, 雾区相对湿度超过50%的高度一般低于950 hPa高度。需要说明的是, 大雾区近地层相对湿度数据明显偏低, 这可能与NCEP/NCAR再分析资料的误差有关。另一个显著特征是雾区上空对流层中低层为一干层, 相对湿度一般为10%~20%。对比图 6a发现, 对流层中低层的干层与雾区上空的负涡度分布相对应, 雾区上空对流层中低层为一干层这一事实从另一方面也证明了下沉气流存在的事实。在雾区上空, 温度层结 (图 6c) 具有明显的逆温结构, 但逆温层顶的高度差异较大, 华北北部逆温层顶的高度明显高于华北南部。

|

|

| 图 6. 2004年12月1日08:00华北平原雾区上空大气的动力和热力结构经向垂直剖面图 (加粗线为华北平原大雾区) (a) 涡度 (单位:10-5s-1), (b) 相对湿度 (单位:%), (c) 温度 (单位:℃), (d) 垂直环流 (v与w×25合成) | |

由垂直环流的空间剖面 (图 6d), 可以看到, 在900 hPa以下, 大气以下沉运动为主, 但气流呈现出倾斜特征。在雾区上空大约900~500 hPa高度, 存在一支明显的近于垂直的下沉气流。由于这次持续性大雾天气出现在深厚高空脊的天气背景下, 脊区附近的系统性动力下沉运动使得雾区上空出现下沉气流, 从而有利于雾区上空对流稳定性层结的建立和维持。低空大气在夜间地面辐射冷却作用下出现降温, 导致近地层大气逆温层结的建立, 同时, 逆温层结的建立又抑制了水汽向上扩散, 有利于近地层保持潮湿, 使得大雾天气持续发展。

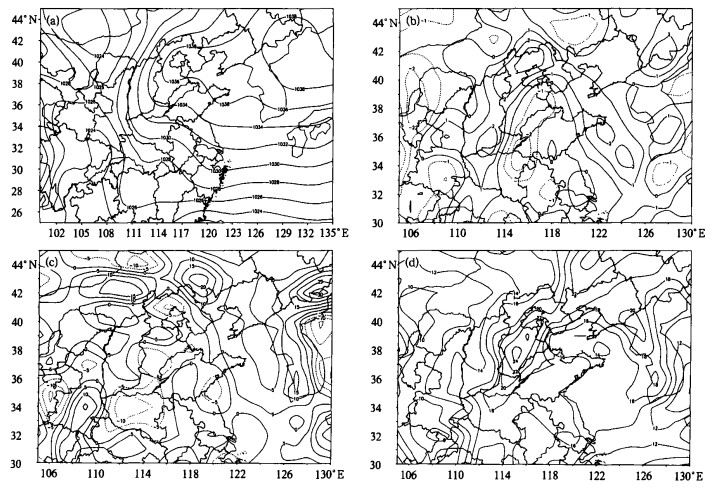

3.3 低层暖平流的输入和边界层的浅层抬升在大雾过程的后期, 华北平原处在高空脊后, 逐步变为受高空槽前西南暖湿气流控制。随着地面变性冷高压的缓慢东移, 华北平原地区位于变性高压后部的近似于均压区的大尺度背景条件下, 近地面以偏东气流为主, 它有利于将东部海洋地区的暖湿空气向华北平原源源不断汇集, 使得大雾天气得以长时间维持。同时, 在华北平原东南部有地面倒槽配合 (图 7a)。对2004年12月2日08:00 1000 hPa水平散度的计算表明 (图 7b), 在地面倒槽附近及西部偏东气流区存在弱锋生作用, 华北平原大部地区为弱辐合区, 散度值为0~-2×10-5s-1; 垂直速度的水平分布显示, 除华北平原中部偏西地区为下沉运动外, 华北平原其他地区为微弱的上升运动区, 垂直速度一般为0~-5×10-3 hPa/s (图 7c), 这种微弱的上升运动非常有利于大雾向上发展。为了分析地面倒槽附近锋生区的抬升作用, 计算了地面抬升指数 (图 7d), 从图中可以看到, 在地面变性冷高压西南侧稳定维持的地面倒槽条件下, 由于锋生作用产生浅层抬升, 有利于饱和湿空气的凝结以及近地逆温层的长时间维持。

|

|

| 图 7. 大雾后期 (2004年12月2日08:00) 近地面层热力和动力特征的水平分布 (a) 海平面气压 (单位:hPa), (b) 1000 hPa水平散度 (单位:10-5s-1), (c) 1000 hPa垂直速度 (单位:10-3 hPa/s), (d) 地面抬升指数 (单位:K) | |

边界层内热量传输的主要方式是湍流混合, 由于逆温层处在风速很小的均一弱风场中, 表明在辐射作用和平流作用形成逆温后, 地面变性冷高压后部的弱辐合区并不会破坏近地层的逆温结构。

此外, 3.2节的分析也表明, 华北平原雾区上空对流层中低层为负涡度区, 并为系统性的干冷下沉气流控制。行星边界层之上对流稳定性层结的建立和下沉气流的存在, 象盖子一样阻止了动量和热量的上下交换, 对逆温层的稳定维持也起重要作用。

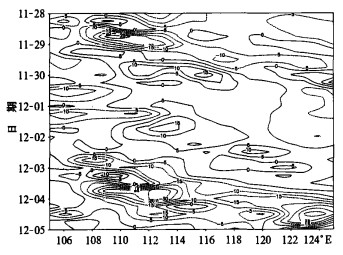

大雾后期, 华北平原处在冷锋前的暖区, 从低层850 hPa上温度平流随时间的演变 (图 8) 看到, 华北平原在大雾过程中一直维持有弱的暖温度平流输入, 正温度平流的值一般低于10×10-5 ℃/s, 显示这次大雾过程具有平流辐射雾的特征。微弱的低层暖平流的不断输入, 非常有利于近地层逆温的重建和维持, 显示平流过程对这次大雾天气的长时间维持同样具有重要作用。

|

|

| 图 8. 850 hPa温度平流 (沿37°N) 的时间变化 (单位:10-5 ℃/s) | |

3.4 大雾消散的动力因子

在大雾过程最后阶段, 随着高空槽的临近, 逆温层顶之上的下沉气流明显减弱, 稳定层结的条件逐步遭到破坏, 风向随高度的增加发生顺转, 显示暖平流不断加大, 系统性动力抬升作用不断加强, 导致大气稳定层结的大幅度减弱或破坏, 这也是12月3日早上出现雾雨的主要原因。从12月3日下午开始, 随着一股来自西伯利亚冷空气的东移南下, 较强冷平流 (一般大于10×10-5 ℃/s) 逐步推进到华北平原地区并取代了持续多日的弱暖平流, 迫使大陆高压东撤。到了3日后半夜, 随着地面冷锋过境华北地区, 一致的干冷偏北大风使得持续近5 d的大雾天气终于结束。

4 结论本文采用具有较高分辨率的台站实测资料以及NCEP/NCAR再分析资料, 对2004年11月29日—12月3日华北平原一次罕见的持续性大雾天气过程进行了观测研究, 通过对本次过程动力和热力特征的深入分析, 揭示了其成因和维持机制, 分析表明:

1) 高空暖性高压脊及地面变性冷高压的稳定维持为持续性大雾过程提供了良好的背景条件。0428号台风的西行与转向北上有利于副热带高压的偏北和稳定, 低层暖脊的维持有利于逆温层结的形成, 地面变性冷高压则为大雾过程提供了良好的水汽和弱风条件。

2) 过程期间, 华北平原地面风速明显减弱, 一般为2~4 m/s, 风向以偏东或偏南风为主; 温度露点差持续偏低, 维持在2 ℃左右。大雾过程结束后, 地面偏北风和温度露点差急剧加大。

3) 对探空资料的分析表明, 大雾期间大气层结呈现对流稳定特性, 雾层之上有明显的逆温结构。大雾发展期湿层厚度介于近地层和900 hPa高度之间。在大雾后期, 湿层厚度明显加大。

4) 地表辐射冷却对这次大雾过程具有重要的触发和加强作用; 中低空存在的下沉气流有助于低层逆温层结的建立和维持; 近地层逆温的出现有利于大雾形成的弱风条件和水汽的积聚; 低层暖平流的输入和边界层的浅层抬升有利于大雾的长时间维持; 伴随负温度平流南下的偏北风的爆发是使大雾消散的动力因子。

本文主要对此次华北持续性大雾过程中观测到的一些事实进行了计算和分析, 这些工作对于了解大雾过程的大尺度动力和热力特征是很有意义的。对于这次大雾形成和维持机理, 特别是对平流和低云等物理过程的影响, 尚需今后做更深入、细致的研究。

| [1] | 程丛兰, 李青春, 刘伟东, 等. 北京地区一次典型大雾天气的空气污染过程物理量分布特征. 气象科学, 2003, 31, (6): 345–350. |

| [2] | 李子华. 中国近40年来的雾研究. 气象学报, 2001, 59, (5): 616–623. |

| [3] | 徐怀刚, 邓北胜, 周小刚, 等. 雾对城市边界层和城市环境的影响. 应用气象学报, 2002, 13, (特刊): 170–176. |

| [4] | 王继志, 徐祥德, 杨元琴. 北京城市能见度及雾特征分析. 应用气象学报, 2002, 13, (特刊): 160–169. |

| [5] | 石林平, 迟秀兰. 华北平原大雾分析和预报. 气象, 1995, 21, (5): 45–47. |

| [6] | 黄培强, 王伟民, 魏阳春. 芜湖地区持续性大雾的特征研究. 气象科学, 2000, 20, (4): 494–502. |

| [7] | 葛良玉, 江燕如, 梁汉明, 等. 1996年岁末沪宁线持续5天大雾的原因探讨. 气象科学, 1998, 18, (2): 181–188. |

| [8] | 吴洪, 柳崇健, 邵洁, 等. 北京地区大雾形成的分析和预报. 应用气象学报, 2000, 11, (1): 123–127. |

| [9] | 周小刚, 王强, 邓北胜, 等. 北京市一次大雾过程边界层结构的模拟研究. 气象学报, 2004, 62, (4): 468–475. |

| [10] | 孙旭东, 徐华英, 李桂忱, 等. 二维平流辐射雾的数值模拟. 大气科学, 1991, 15, (16): 99–109. |

| [11] | 傅抱璞, 翁笃鸣. 小气候学. 北京: 气象出版社, 1994: 26-37. |

2006, 17 (2): 160-168

2006, 17 (2): 160-168