2. 瑞典哥德堡大学地球科学中心, 瑞典;

3. 国家气候中心, 北京 100081

2. Earth Sciences Center, Gothenburg University, Sweden;

3. National Climate Center, Beijing 100081

风能资源是清洁的可再生能源, 风力发电是新能源领域中技术最成熟、最具规模开发条件和商业化发展前景的发电方式之一。上海属中纬度地区, 临江靠海, 受冬、夏季风影响, 风能资源比较丰富, 对于一次能源严重缺乏的上海而言, 开发风能可行性强。在开发风能资源的过程中离不开对风能资源的详细调查, 没有对何地适合建风电场、风力大小如何等方面情况的详细了解, 就不可能对潜在的风电厂的开发潜力进行评估, 不能对开发先后顺序进行划分, 决策部门进行决策时无据可依, 易发生盲目开发。因此, 风资源、潜在风电场的资源调查和分析评价是非常必要的工作。

由于水陆不同下垫面的摩擦作用对风速的影响很大, 海 (江) 岸带附近风速变化剧烈, 是风能资源水平梯度最大的区域, 但因现有的气象站点分布有限, 尤其是上海海岸带以及近海海面上气象观测点稀少, 仅靠气象站观测资料较难全面反映不同地域风资源的分布差异。为详细了解这些区域的风能资源分布情况, 以往经常采取在所关心区域布设临时加密观测点的方法, 但这种方法需要耗费大量的人力物力, 同时还要受到地形条件的限制。为解决上述问题, 目前已有尝试将数值模拟技术应用在风能资源评估工作中的研究[1], 但将数值模式模拟结果应用到风能资源评估的研究工作还比较少, 近年来数值模拟技术尤其是中小尺度数值模拟技术的发展和计算机运算能力的提高, 为数值模式在风能资源评估工作的应用提供了便利条件。本文应用高分辨率的数值模式和上海地理信息数据, 并结合现有气象站观测资料, 对上海地区海 (江) 岸带及近海地域的风场特征进行分析评估, 同时对数值模式模拟结果在风能资源评估中所起作用进行了评价。

1 模式及模拟方案 1.1 模式简介本研究采用澳大利亚联邦科学与工业研究组织 (CSIRO) 研发的TAPM模式系统进行风能资源评估实验工作, TAPM模式系统分为气象模式和大气污染模式两部分, 本文利用其气象模式部分进行风能资源的评估工作。TAPM模式中气象模式所用方程为非静力不可压原始方程, 垂直坐标系统采用地形追随坐标。模式通过求解水平动量方程和不可压连续方程求得水平风分量和垂直速度, 求解标量方程得到虚位温、水汽压、云水和雨水等物理量。模式包括的参数化过程有云 (雨) 微物理过程、湍流闭合、植被及土壤和辐射通量, 其中湍流项由求解湍流动量方程和涡流耗散率来确定, 然后利用垂直梯度扩散方法求解垂直通量, 热通量中包括了一个反梯度项, 地表植被和土壤的参数化方案中包括了地表和高层的辐射通量。模式的模拟范围最大可达1000 km×1000 km, 模式层顶的高度为8000 m, 垂直层数最多可达50层, 水平层数可嵌套到5层, 水平分辨率最高可达100 m。在将模式应用于风能资源评估之前, 对模式在上海地区的应用进行了一系列的参数敏感性实验, 模拟结果表明模式对下垫面性质的变化比较敏感, 模式在积分过程中也比较稳定, 具体计算结果本文不再详述。在其他地区的应用经验也表明[2], TAPM模式对中小尺度区域内风和温度等气象要素具有良好的模拟能力。

1.2 模拟方案设计的模拟方案中, 将模式的中心位置取在徐家汇气象站 (31°12′N, 121°26′E), 水平格点为50×50, 垂直为25层 (10 m, 25 m, 50 m, 100 m, ……, 7000 m, 8000 m), 双重嵌套, 其中外层网格距为10 km, 内层网格距为3 km, 内层的计算范围在30°33′~31°55′N, 120°43′~122°13′E之间, 面积为150 km×150 km, 包括上海市和江苏省、浙江省的一部分 (图 1), 本文以下所提供的数值模拟结果均指内层的数值模拟结果。模式中辐射和地表过程的时间积分步长为300 s, 气象动力方程和湍流方程的积分时间步长和网格距有关, 计算外层积分步长为150 s, 内层时积分步长为75 s。模式输入数据中的深层土壤含水量资料取自NCEP/NCAR再分析资料, 深层土壤温度取自宝山气象站30年平均 (1971—2000年) 的深层地温资料, 海表温度参考了《中国内海及毗邻海域海洋气候图集》中的有关资料[3], 地形高度和土壤类型资料采用模式默认值, 植被类型资料根据《上海市地图集》中有关土地利用信息[4]对系统默认值进行了相应修改。模拟以月为单位进行, 为消除模式初始化过程对模拟结果的影响, 每月提前3 d进行模拟。模式初始场和边界资料均取自模式系统附带的天气分析资料库。

|

|

| 图 1. 模拟区域和上海各气象测站分布 | |

2 模式模拟结果检验与释用

为检验模式模拟能力, 考查模式是否适用于风能资源的分析评估工作, 对模式的性能, 尤其是模式对上海地区不同下垫面上方风速的模拟能力进行了初步分析, 并研究了风速模拟结果的统计释用方法。

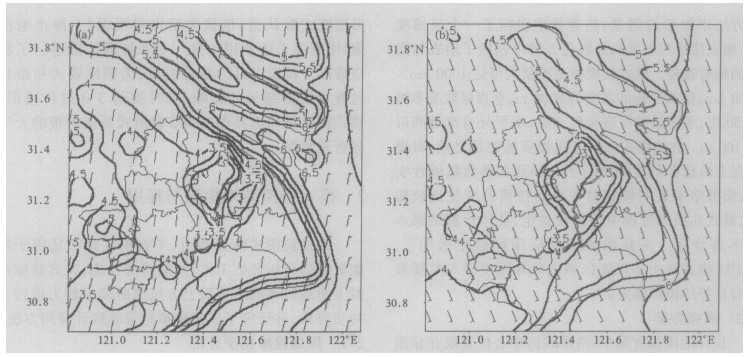

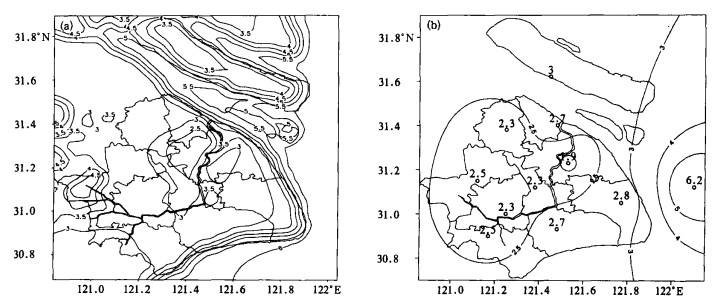

2.1 风场模拟初步分析分别对2001年1月和7月模式输出的10 m高度处平均风场进行分析, 以检验模式对上海地区不同季节风场空间分布形态的模拟能力。由图 2可以看出, 在东部海区风速最大, 在6 m/s以上, 江面风速次之, 为5~6 m/s, 陆上风速为3.0~4.5 m/s, 市区风速最小, 在3.0 m/s以下。在海 (江) 岸线附近地区风速梯度最大, 4~5 km的范围内风速衰减1.5~2.0 m/s, 然后就趋于均匀, 沿海沿江地区的风速等值线走向基本上与海 (江) 岸线平行。上海西部青浦淀山湖及江苏境内的澄湖湖面上风速较大的特征亦能清晰模拟出来。从图 2可看出, 上海地区1月盛行的风向为北风, 7月为东南风, 实况是2001年1月的主导风向是偏北风, WNW-N-NE 6个方位的风向频率为50%; 7月的主导风向是偏东南风, E-SE-S 5个方位的风向频率达75%, 模拟结果与观测事实和理论分析基本相符。

|

|

| 图 2. 2001年1月 (a)、7月 (b) 模拟风场 (单位: m·s-1) | |

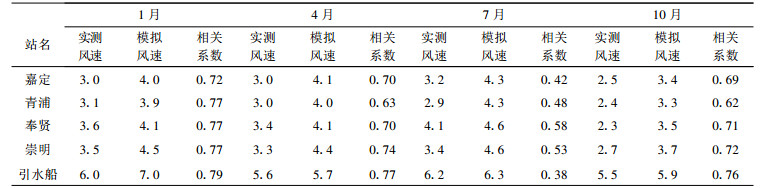

2.2 单站风模拟结果检验

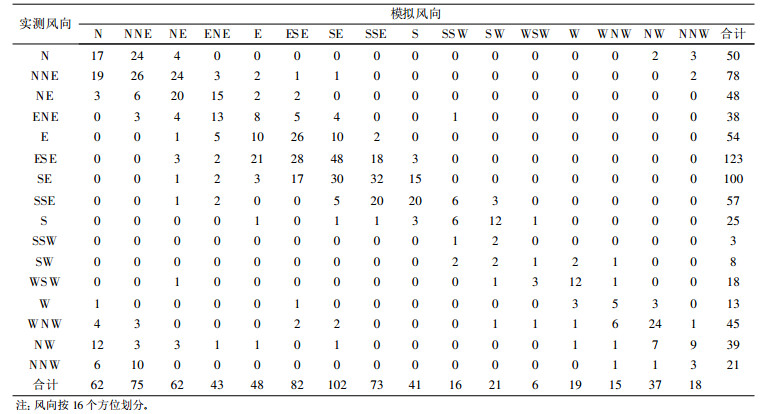

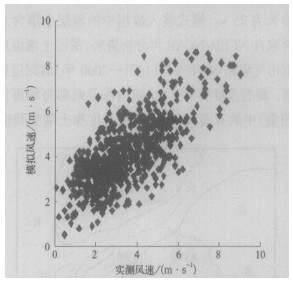

为了与实测风速进行定量对比, 选取4个陆地观测站和1个水面观测站的实测资料与模拟风速进行了比较, 4个陆地站包括嘉定、青浦、奉贤和崇明, 分别位于上海地区的北部、西北、西部和南部地区, 水面观测站引水船位于上海东部近海海面。表 1是上述5个代表站模拟与实测风速的对比情况, 由于气象站的测风记录仅有逐时10 min平均风速, 而60 min平均风速和10 min具有良好的相关性[5], 因此将模式输出的60 min平均风速和同一时次观测的10 min平均风速进行对比分析。从各站风的模拟与实测对比结果可以看出, 模拟风速与实测风速表现了良好的相关性, 在样本数达到720~744个的情况下, 1月、4月、10月各站相关系数绝大部分在0.7以上, 最高的达到了0.79; 7月稍低些, 相关系数除引水船站为0.38外, 其他各站在0.42~0.58之间。为进一步了解模拟风与实测风的差异情况, 对2001年4月奉贤站的实测与模拟风的差异情况进行了分析。由图 3可以看出, 实测风速普遍比模拟风速小, 但两者仍然存在着明显的联系, 大部分情况下实测风速与模拟风速的变化是一致的, 由表 2也可以看出, 模拟风向基本分布在实测风向及其相邻风向上, 在4月盛行东北风和东南风时表现得最为明显。风速和风向的对比分析结果说明模拟与实测风变化趋势基本是一致的, 模式能模拟出各种天气过程所引起的风变化情况。

|

|

表 1 2001年各站实测10 min平均风速 (单位: m·s-1) 和模拟60 min平均风速 (单位:m·s-1) 对比 |

|

|

| 图 3. 奉贤站2001年4月观测风速和模拟风速分布对比图 | |

|

|

表 2 2001年4月奉贤站观测风向和模拟风向分布对比表 |

在分析模式模拟结果时我们注意到, 模拟的陆面月平均风速普遍比实测风速偏大, 水面模拟平均风速与实测风速也存在一定的误差; 模拟风向与实测风向也不完全一致, 这些误差的产生可能有3个原因:一是模式的系统性误差, 数值模式由于网格距和积分时间步长等因素, 模拟风速和实际风速不可能完全一致, 只是在一定程度上代表实际风速, 误差的存在不可避免[6]; 第二个原因与模式调试过程中参数的选取有关, 敏感性试验表明, 下垫面参数 (植被高度、土地利用等) 的变化对模拟风速变化影响较为明显, 由图 2也可以看出, 在城区粗糙度较大相应模拟风速也处在低值区。此外观测场局地环境的变化对观测数据的准确性也有一定影响, 用不准确的观测数据对模拟数据进行验证, 也会带来虚假误差。

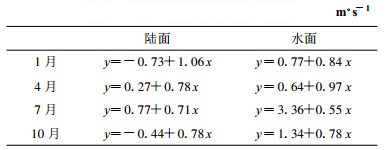

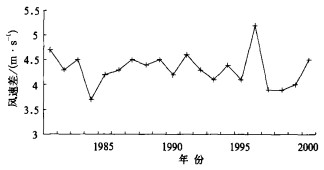

2.3 风模拟结果统计释用从表 1的结果可以看出, 模拟风速和实测风速存在一定的差别, 为使数值模拟结果与观测值更加接近, 对上海地区风能资源作出全面、准确的评估, 有必要进一步对模拟值进行订正, 由于在风功率密度的计算过程中要用到风速的立方值, 较小的风速误差将会导致较大的风速立方值误差, 为减少中间环节进而减少误差, 故同时对模拟风速的立方值也进行了订正。具体计算过程中考虑到陆面和水面显著的物理特性差异以及表 1中反映出的水陆面不同的模拟结果, 陆面和水面采用了两套不同的订正方案。计算陆面上风速的订正公式所用的样本取自陆面模拟结果检验所用4站中观测代表性最好的奉贤气象站, 为检验观测场周围环境变化对该站所测风速的代表性产生的影响[7], 计算了1981—2000年奉贤站与上海地区高空探测站 (宝山站) 的850 hPa高空年平均风速的差值, 由于高空观测风速基本不受地面观测环境变化的影响, 与地面风速的差值变化情况可代表观测环境对实测风速的影响。由图 4可以看出, 两者差值在所计算的时段内无明显变化趋势, 这说明奉贤站实测风速具有较好的代表性, 可代表实际环流风速。同时由于上海的地势较为平坦, 各处的自然地理环境类似, 所以可将奉贤站所得订正关系应用到上海其他陆面区域。将奉贤站的2001年1月、4月、7月和10月逐时模拟与实测风速统一进行回归分析, 得到陆上各月的一元回归订正方程; 用2001年引水船站的资料计算得到水面上相应各月的订正方程。风速立方值订正方程计算过程和风速订正方程计算过程相同, 只将订正的物理量变为风速的立方值。表 3为计算得到的风速订正方程, 表中x是模拟值, y是模拟订正值。

|

|

| 图 4. 1998—2000年奉贤站地面与850 hPa年平均风速差变化 | |

|

|

表 3 2001年模拟风速订正方程 |

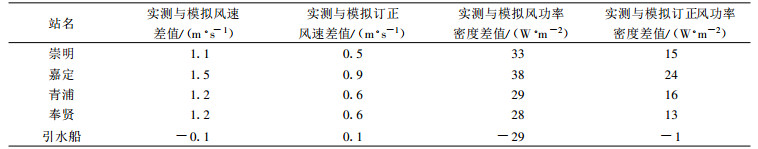

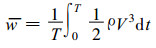

为了对订正方程的订正效果进行检验, 用2002年崇明、嘉定、青浦、奉贤和引水船5站模拟结果和订正后的年平均风速及年平均风功率密度与实测值进行了对比。计算风功率密度的公式为:

|

(1) |

式 (1) 中, w为风功率密度, T为总时数, ρ为空气密度 (根据实测资料计算得到), 风能密度的具体计算结果如表 4所示。从表 4可以看出, 订正前2002年各站的风速及风功率密度的模拟值与实测值均存在一定的误差。除引水船站外, 其他站风速的误差都超过了1 m/s, 风功率密度的误差在也都在20 W/m2以上, 对各站的模拟值利用表 3的订正方程进行订正处理后, 计算得到的年平均风速和风功率密度值与实测值之间误差变小, 各站的年平均风速的误差绝对值在1.0 m/s以下, 除嘉定站外, 各站风功率密度的误差绝对值均在20 W/m2以下。2002年订正结果与实测结果较为接近说明了表 3中订正方程具有较好的适用性和稳定性, 不仅可以对2001年的风速和风速立方值进行订正, 也适用于其他年份。

|

|

表 4 2002年年平均实测风速 (风功率密度) 与模拟风速 (风功率密度) 及其订正值比较 |

3 模拟订正结果与实测结果的比较 3.1 年平均风速分布比较

对2002年1月、4月、7月和10月的模式输出结果用表 3中的方程进行了订正处理, 考虑到风速的空间变化是连续的, 对订正后风速进行9点平滑处理, 并取4个月平均值得到了2002年上海地区年平均风速分布 (图 5a)。图 5b为2002年上海地区观测年平均风速 (1月、4月、7月、10月平均) 分布情况, 对比可以看出, 沿海地区风速较大, 市区的风速较小, 这种风速的空间分布形态在两图中均可反映出来, 此外图 5a中模拟订正结果还细致地刻画出风速分布的详细特征:风速在东部沿海及长江口地区最大, 等值线密集区位于沿海 (江) 地区并和海 (江) 岸带平行, 市区的平均风速最小, 在市区西部湖泊区域还存在一个风速相对高值区, 风速略高于市区, 小于沿岸地区; 从风速数值上来看, 上海市区的年平均风速在2.5 m/s左右, 其他地区的风速在2.5~4 m/s之间, 海 (江) 岸带可达到4~5 m/s, 青浦淀山湖上风速有4.5~5 m/s, 长江口水面上的风速为5~6 m/s, 海面上达6 m/s, 数值上与观测值一致。而在图 5b中由于观测站点较少, 风速分布特征表现较为粗略, 尤其是水陆交界处和长江口区风速分布的表现能力更显得十分欠缺。

|

|

| 图 5. 2002年上海地区模拟订正 (a)、实测 (b) 年平均风速 (单位: m·s-1) | |

3.2 年平均风功率密度比较

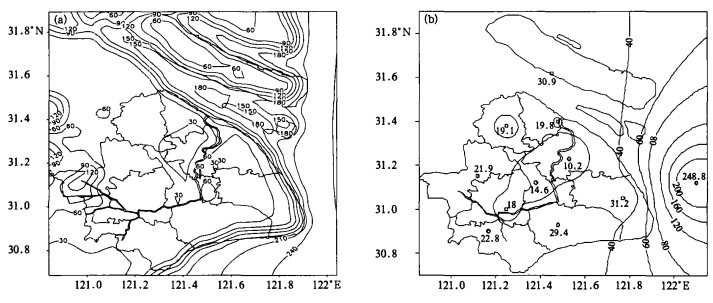

与图 5相类似, 图 6a、图 6b分别为用2002年1月、4月、7月、10月的数值模式输出订正结果和利用上述4个月的风速观测值计算得到的年风功率密度分布图, 模式订正结果也经过了9点平滑处理。对比发现, 风功率密度的大值区、小值区是一致的, 但在具体区域的详细分布上, 由于观测站点较少, 实测资料绘制的分布图 (图 6b), 尤其是沿江 (海) 几乎无观测站点, 表现得较为粗糙, 而模式经订正后的结果 (图 6a), 风功率密度的空间分布表现得较为详细, 风功率密度都在东部沿海地区及长江口地区最大, 在沿海及沿江地区风功率密度梯度最大, 市区内的风功率密度最小, 在上海西部湖泊区域存在一个风功率密度相对高值区, 密度值略高于市区, 但小于沿岸地区。上海市区的年平均风功率密度仅在30 W/m2以下, 其他大部分地区的风功率密度在30~60 W/m2之间, 南汇、奉贤沿岸带及长兴岛、横沙岛年平均风功率密度可达150~180 W/m2, 崇明东部海岸带高达180~220 W/m2, 这说明在上海沿海地带和长江口地区风能资源丰富, 有良好的开发潜力。由于2002年是平均风速偏小年, 故风功率密度模拟订正结果代表的是小风年的情况, 可根据实测资料计算得到的大风年与小风年的水面和陆面的风功率密度差异, 大致推算出大风年的风功率密度空间分布情况, 这里不再详述。

|

|

| 图 6. 2002年上海地区模拟订正 (a)、实测 (b) 年平均风功率密度 (单位:W/m2) | |

4 结论

针对现有气象测站分布有限, 尤其是沿江沿海地带的测站更为稀少的现状, 为获取上海地区高分辨率风能资源参数分布的分布特征, 本研究尝试将数值模式应用到风能资源评估工作中。研究结果表明:

1) TAPM数值模式能够较好地模拟出上海地区风场分布的气候特征, 对上海不同下垫面区域的风速分布具有较强的模拟能力, 风速大小对下垫面物理特征的敏感性得到了很好的表达。

2) 同步气象测站实际观测资料对风速模拟结果的统计释用订正, 进一步提高了模式计算结果的准确性和可靠性。

3) 由分辨率为3 km的上海全年平均风速和风功率密度分布图可以全面了解上海地区风能资源分布情况, 尤其是沿海 (江) 地区和近海海域的有关信息, 而这些信息用现有气象站观测资料是反映不出来的, 这些结果为上海地区风能资源分析评估及风电场规划选址工作提供了科学依据, 也说明将数值模式模拟结果应用到风能资源评估工作中是可行的。

本文所做工作还有需要进一步完善的地方, 如目前所用的统计释用方法还比较简单, 如果要得到更为精确的结果还需进一步完善; 还需要对更多年份的模拟结果进行分析, 以便得到更具普遍性的结论等。

| [1] | 杨振斌, 薛桁, 王茂新, 等. 卫星遥感地理信息与数值模拟应用于风能资源综合评估新尝试. 太阳能学报, 2003, 24, (4): 536–539. |

| [2] | Peter J Hurley, William L Physick, Ashok K Luhar. The Air Pollution Model (TAPM) Version 2, Part 2:Summary of Some Verification Studies. CSIRO Atmospheric Research technical paper, CSIRO, No. 57, 2002. |

| [3] | 中国气象局国家气象中心. 中国内海和毗邻海域海洋气候文集. 北京: 气象出版社, 1995: 17-237. |

| [4] | 《上海市地图集》编纂委员会. 上海市地图集. 上海: 上海科学技术出版社, 1997: 41. |

| [5] | 谭冠日, 严济远, 朱瑞兆. 应用气候. 上海: 上海科学技术出版社, 1985: 317-318. |

| [6] | 廖洞贤. 论当前大气模式存在的若干问题. 应用气象学报, 1996, 7, (2): 238–245. |

| [7] | 刘小宁. 我国40年年平均风速的均一性检验. 应用气象学报, 2002, 11, (1): 27–34. |

2006, 17 (2): 152-159

2006, 17 (2): 152-159