前人研究表明热带印度洋SSTA与太平洋的ENSO事件存在明显的联系, 但谁主谁次众说纷纭, 主要有以下几种观点。太平洋主动论:晏红明等[1]认为, 印度洋地区的SSTA是ENSO循环的重要组成部分; 周天军等[2]认为赤道印度洋SSTA可能是对赤道中东太平洋SST变暖的响应。印度洋主动论:巢清尘等[3]认为东印度洋在El Niño (La Niña) 事件中有触发西 (东) 风异常发展的重要作用; 陈锦年等[4]认为, 热带西太平洋、印度洋表层水温振荡周期不同, 两者的相互作用中印度洋SSTA起主要作用; Saji等[5]和Webster[6]认为印度洋偶极子是印度洋气候系统内部可以自我维持的一个气候特征, 且印度洋偶极子在热带海洋海温季节、年际尺度的气候变率中可能取得主动和独立的作用; 钱海峰等[7]研究表明1997年热带西印度洋次表层的海温正距平是由东印度洋暖水西移引起的, 赤道附近东风异常的出现和西扩激发了海洋Rossby波的西传, 导致了东印度洋暖水的西传。相互作用论:吴国雄等[8]和孟文等[9]认为热带东太平洋、西印度洋SSTA正相关是由沿赤道印度洋上空的纬向季风环流和太平洋上空的Walker环流之间显著的齿轮式 (GIP) 耦合造成的。

热带海洋和大气变量的年际异常存在季节锁相现象, 如ENSO在冬季的信号最强[10], 印度洋的偶极子在夏季信号最强[5]; 印度洋季风的季节循环和ENSO循环存在相互作用, 如Webster等[11]认为季风和ENSO之间是一种选择性相互作用, 不同季节它们的相互关系也会不同。

另外, 研究表明[12-13]:印度夏季风与太平洋ENSO事件的相关关系自20世纪70年代中后期以来出现了迅速而且明显的减弱。海温距平的时间序列中存在明显的10年或更长时间尺度上的变化, 在1976/1977年发生了一次明显的年代际转换, 1976年以前为“冷态”, 1977年以后为“暖态”[14], 由于年代际时间尺度变化背景的存在, 使得海气系统的年际振荡频率发生改变, 不同现象间年际变率的联系也因此发生了显著改变而存在年代际变迁[12, 15]。那么, 在20世纪70年代中后期前后, 冬季 (ENSO盛期)、夏季 (偶极子盛期) 热带太平洋与印度洋海温年际异常的相互关系是否会发生变化?年代际时间尺度SST变化背景的存在, 是否为20世纪70年代前后两者关系发生变化的直接原因?

本文海温资料取自全球海温海冰变化资料集GISST 2.3b, 其水平分辨率为1°×1°, 时间为1871年1月—2000年12月, 共1560个月, 资料的可信度在文献[16]中有详细讨论; 风场、海平面气压场资料取自NECP/NCAR的逐月再分析资料集, 其水平分辨率为2.5°×2.5°, 时间为1948年1月—2000年12月共636个月, 有关再分析资料的详细情况可参考文献[17]。据以上资料研究冬/夏季热带太平洋-印度洋的SST年际异常相互关系及其年代际变化。

1 热带太平洋SSTA指数的选取为了对热带海洋的海表温度年际异常的时空分布有一个了解, 对热带太平洋 (20°S~20°N, 120°E~60°W) SSTA进行EOF分析。结果表明, 热带太平洋SSTA的空间分布最主要的模态是呈横“V”型结构 (方差贡献为78%), 是最典型的El Niño型SSTA空间分布, 其时间系数也表现出以3~7年为主要周期的年际变化周期 (图略), 而且空间特征向量的分布大值区与Niño3区 (5°S~5°N, 150°~90°W) 的位置基本重合, 并且对应的时间系数的变化规律和Niño3区SSTA的变化一致, 因此, 可以用Niño3区的SSTA作Niño3指数, 来代表整个热带太平洋的SSTA, 热带太平洋与热带印度洋SSTA间的关系也就可以用Niño3指数与热带印度洋SSTA的关系来表示。

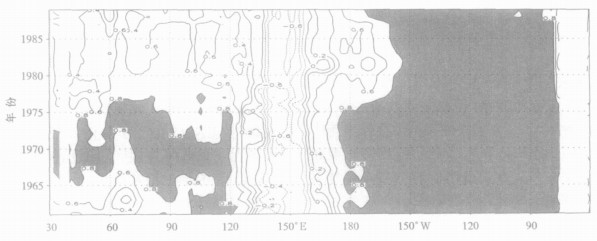

2 冬季Niño3指数与热带印度洋SSTA关系的年代际变化选取1951—2000年冬季Niño3指数时间序列 (共150个月资料) 作为基准, 将其与同期整个热带海洋地区冬季SSTA的经向平均 (10°S~10°N) 时间序列作11年 (年代际的时间长度) 滑动相关, 结果如图 1所示。

|

|

| 图 1. 1951—2000年冬季Niño3指数与同期热带海洋SSTA (10°S~10°N, 经向平均) 11年滑动相关图 (图中阴影区为正相关系数超过0.8且通过0.01的信度检验的区域) | |

从图 1可以看出, 冬季热带印度洋SSTA与Niño3指数的关系, 表现为整个热带印度洋海盆尺度 (30°~120°E) 相关系数为正的单极形态, 但是1976年以后的相关程度减弱了, 1976年以前整个热带印度洋海域的正相关系数都在0.8左右 (阴影区域, 通过0.01的信度检验), 而在此之后热带印度洋大部分海域的相关系数减至0.6 (通过0.05的信度检验), 热带西印度洋海域甚至减为0.3 (通过0.1的信度检验)。即热带印度洋与热带太平洋SSTA在冬季 (ENSO的成熟位相期) 呈同相变化, 相关较好; 而1976年以后, 热带两洋SSTA间的关系明显减弱了。

1976年前、后的冬季热带印度洋和热带太平洋SSTA间的关系存在明显的年代际变化, 是否与不同年代的气候背景有关呢?

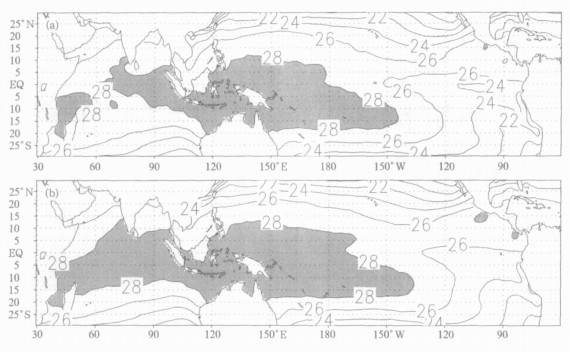

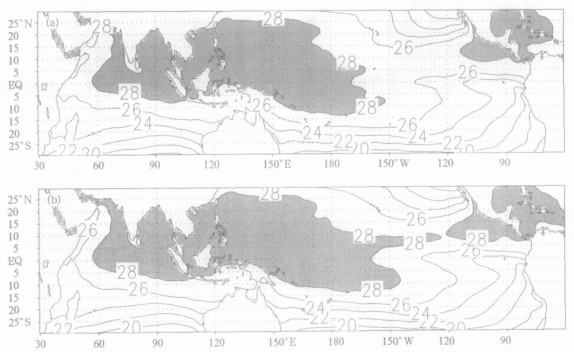

将1951—1976年与1977—2000年两个时段冬季的海表温度分别求取平均得到图 2。图 2显示, 1976年以后, 印度洋和西太平洋的暖水区有一个明显的东扩趋势, 1976年以前西太平洋的28 ℃线在140°W左右, 在此之后则移到了130°W附近, 向东扩了10°, 且印度洋的暖水区面积增大了。

|

|

| 图 2. 冬季热带太平洋、印度洋海表温度的平均分布状态 (单位:℃, 图中阴影区为大于28 ℃区域) (a) 1951—1976年, (b) 1977—2000年 | |

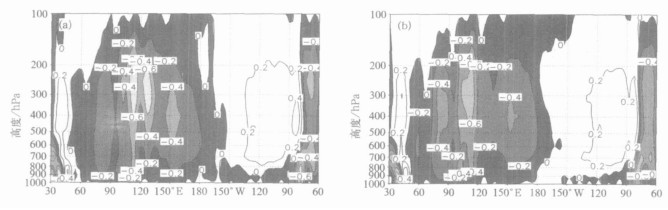

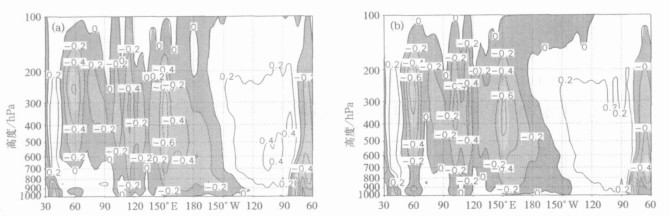

图 3为冬季垂直运动 (5°S~5°N经向平均) 剖面图。由图 3可见:1976年以前, Walker环流和印度洋季风环流的上升支强盛处耦合在120°E附近, 而在此后, 热带太平洋的Walker环流上升支的强盛处东移至150°E, Walker环流和印度洋季风环流的上升支强盛处之间的距离加大了, 造成热带太平洋和印度洋的两个垂直纬向环流在1976年以后在120°E (海洋性大陆) 附近耦合的减弱。

|

|

| 图 3. 冬季热带海洋上空垂直运动 (5°S~5°N经向平均) 平均分布 (阴影区为上升区, 单位:0.1 hPa/s) (a) 1951—1976年, (b) 1977—2000年 | |

3 夏季Niño3指数与热带印度洋SSTA关系的年代际变化

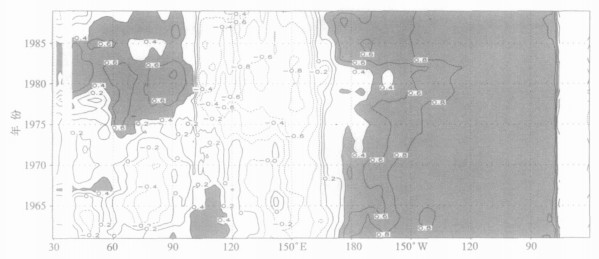

采用相同的方法, 分析1951—2000年夏季Niño3指数与同期热带印度洋SSTA关系的年代际改变。从图 4中可以看到, 夏季热带印度洋SSTA与Niño3指数的关系表现为偶极形态 (西印度洋SSTA与Niño3指数同相变化, 东印度洋则呈反相变化), 这与夏季是印度洋偶极子的成熟期相一致, 但是1976年以后的偶极相关强度要比1976年以前的偶极相关强度大。1976年以前西印度洋的正相关在0.3左右 (通过0.1的信度检验), 而1976年以后西印度洋的正相关达0.6 (通过0.05的信度检验); 尽管1976年以前东印度洋的负相关范围大于1976年以后, 但1976年以后东印度洋的负相关强度显著增大了, 1976年以前东印度洋的负相关只有-0.3 (通过0.1的信度检验), 而1976年以后东印度洋的负相关达-0.6 (通过0.05的信度检验); 故1976年以后热带印度洋偶极相关的东、西梯度增大了。即夏季为印度洋偶极子的成熟期, Niño3指数与热带印度洋SSTA的相关表现为偶极形态, 且相关较好, 但其相关形态存在年代际改变, 1976年以后, 东、西热带印度洋具有相反符号的相关系数的梯度更大了, 热带两洋SSTA间的关系明显增强。

|

|

| 图 4. 1951—2000年夏季Niño3指数与同期热带海洋SSTA (10°S~10°N经向平均) 11年滑动相关图 (图中阴影区为正相关系数超过0.4且通过0.1的信度检验区域) | |

将1951—1976年与1977—2000年两个时段夏季海表温度分别求取平均值 (图 5)。结果表明:在1976年以后, 印度洋和西太平洋的暖水区也有明显的东扩趋势, 1976年以前西太平洋的28 ℃线在150°W以西, 在此之后则移到了140°W。

|

|

| 图 5. 夏季热带太平洋、印度洋海表温度的平均分布状态 (单位:℃, 图中阴影区为大于28 ℃区域) (a) 1951—1976年, (b) 1977—2000年 | |

图 6为夏季垂直运动 (5°S~5°N经向平均) 的剖面图。图 6表明:1976年以前, Walker环流和印度洋季风环流的上升支强盛处耦合在120°E附近, 1976年以后, 尽管西太平洋暖水区东移, 但并未造成Walker环流上升支强盛处的明显东移, 而印度洋季风环流、太平洋Walker环流的上升支强盛处的强度增大了, 故Walker环流和印度洋季风环流的上升支在120°E附近耦合得更强烈, 热带两洋SSTA间的关系在夏季变得更密切了。

|

|

| 图 6. 夏季热带海洋上空垂直运动 (5°S~5°N经向平均) 平均分布 (阴影区为上升区, 单位:0.1 hPa/s) (a) 1951—1976年, (b) 1977—2000年 | |

4 结论与讨论

本文分季节讨论了热带太平洋与印度洋海表温度年际异常关系的年代际改变, 得出如下结论:

1) 冬季Niño3指数与热带印度洋SSTA的空间形态表现为单极关系, 1976年以后两者关系有所减弱。其原因是冬季为ENSO事件的盛期, 同时冬季西太平洋暖水区东移, 造成两洋的垂直纬向环流在120°E附近耦合减弱。

2) 夏季Niño3指数与热带印度洋SSTA关系的空间形态表现为偶极, 1976年以后两者关系加强了。这是因为夏季为偶极子盛期, 是ENSO事件的发展期; 另外, 尽管夏季西太平洋暖水区东移, 但并未造成Walker环流上升支强盛处的明显东移, 且印度洋季风环流、太平洋Walker环流的上升支强盛处的强度增大了, 故Walker环流和印度洋季风环流的上升支在120°E附近耦合得更强烈。

3) 1976年以后, 冬季热带两洋SSTA间的关系减弱了, 而夏季两者关系则变得更密切。本文用统计学方法, 初步探讨了冬/夏季热带印度洋-太平洋海表温度年际异常关系的年代际变化。但热带海洋地区的海气相互作用非常复杂, 热带两洋的海表温度异常与大气环流场之间的物理联系仍需进一步的研究。

| [1] | 晏红明, 琚建华, 肖子牛. ENSO循环的两个不同位相期印度洋海表温度异常的特征分析. 南京气象学院学报, 2001, 24, (2): 242–249. |

| [2] | 周天军, 宇如聪, 李薇, 等. 20世纪印度洋气候变率特征分析. 气象学报, 2001, 59, (3): 257–271. |

| [3] | 巢清尘, 巢纪平. 热带西太平洋和东印度洋对ENSO发展的影响. 自然科学进展, 2001, 11, (12): 1293–1300. |

| [4] | 陈锦年, 秦曾灏. 热带西太平洋、印度洋表层水温的变异特性及其对南极冰面积变化的影响. 海洋与湖沼, 2000, 31, (3): 334–340. |

| [5] | Saji N H, Goswami B N, Vinayachandran P N, et al. A dipole in the tropical Indian Ocean. Nature, 1999, 401: 360–363. |

| [6] | Webster P J. The annual cycle and the predictability of the tropical coupled ocean to atmospheric forcing. J Phys Oceanogr, 1995, 56: 33–55. |

| [7] | 钱海峰, 殷永红, 倪允琪. 热带印度洋次表层偶极子模态及其1997/1998年过程诊断分析研究. 应用气象学报, 2003, 14, (2): 129–139. |

| [8] | 吴国雄, 孟文. 赤道印度洋-太平洋地区海气系统的齿轮耦合和ENSO事件 (Ⅰ). 大气科学, 1998, 22, (4): 470–480. |

| [9] | 孟文, 吴国雄. 赤道印度洋-太平洋地区海气系统的齿轮耦合和ENSO事件 (Ⅱ). 大气科学, 2000, 24, (1): 16–25. |

| [10] | Ransmusson E M, Carperter T H. Variations in tropical sea surface temperature and surface wind fields associated with the southern oscillation/El Niño. Mon Wea Rev, 1982, 111: 517–528. |

| [11] | Webster P J, Yang S. Monsoon and ENSO:Selectively interactive systems. Meteorol Soc, 1992, 118: 877–926. DOI:10.1002/(ISSN)1477-870X |

| [12] | Kumar K K, Rajagopalan B, Cane M A. On the weakening relationship between the Indian monsoon and ENSO. Science, 1999, 284: 2156–2159. DOI:10.1126/science.284.5423.2156 |

| [13] | 周天军, 王绍武, 张学洪. 与气候变率有关的几个海洋学问题. 应用气象学报, 1999, 10, (1): 94–104. |

| [14] | 徐建军, 王东晓. 印度洋-太平洋海温的年际、年代际异常及其对亚洲季风的影响. 海洋学报, 2000, 2, (3): 34–43. |

| [15] | 李春晖, 管兆勇, 何金海, 等. 西太平洋海温和南方涛动与中国冬季气候异常关系年代际变化的对比分析. 应用气象学报, 2005, 16, (1): 105–113. |

| [16] | Philander S G. El Niño, La Niña and the Southern Oscillation. International Geophysics series, 1990, 46: 1–293. DOI:10.1016/S0074-6142(08)60171-0 |

| [17] | Kalnay E. The NCEP/NCAR 40 years reanalysis project. Bull Amer Meteorol Soc, 1996, 77: 437–471. DOI:10.1175/1520-0477(1996)077<0437:TNYRP>2.0.CO;2 |

2006, 17 (1): 107-112

2006, 17 (1): 107-112