我国暴雨频繁, 经常造成比较严重的灾害, 研究其结构特征和形成机理等具有非常重要的意义, 国内气象学家给予了极大的关注[1-6]。1998年的国家攀登专项“华南暴雨试验”整合各种常规和非常规气象观测手段, 对华南暴雨进行了高时间和空间分辨率的观测。使用这些资料, 国内气象学家从大气环流特征分析、天气学分析、中尺度数值模拟、TRMM卫星资料应用等方面对其结构和机理进行了详尽的研究, 深化了对华南暴雨的认识[5-14]。研究表明, 湿有效能量[15-16]对暴雨、冰雹、降雪等灾害性天气的形成、发展和维持等具有重要作用, 国内已经在这方面做了很多重要的研究工作[17-29]。周晓平等通过对1996年8月4—5日北京地区暴雨的湿有效能量的计算, 发现暴雨区落在湿有效位能高能轴线右侧和能量锋区南侧[24]。仪清菊等对1980—1994年北京降雪资料的分析表明:雪区位于湿有效能量水平积聚区, 在降雪过程中, 这个高能中心或高能舌不断向降雪区附近输送有效能量, 以便补充降雪时释放的能量, 保证降雪过程的继续[25]。许晨海等通过分析大气中湿有效能量的时空分布来研究初生对流单体能否发展成强对流单体[26];许晨海等还通过计算分析湿有效能量的时空分布特征, 寻找判别雷雨日和致灾冰雹日的预报判据, 发现若中高层湿有效能量值及其平流值小时, 有利于出现致灾冰雹; 当这两个物理量大时, 有利于出现雷雨[27]。王中等的研究表明强降水尤其是暴雨的孕育和形成过程也是湿有效能量的积累、转换过程[28];马旭林等的研究也表明湿有效能量积聚和释放的时、空演变特征, 对降水的发生、发展具有很好的示踪意义[29]。但是, 这些成果主要涉及长江流域以北地区。湿有效能量概念和分析方法是否能应用到华南地区的分析, 我们在文献[23]中做了初步尝试, 效果较好。

本文从改进的计算湿有效能量表达式出发, 计算了1998年“华南暴雨试验”期间观测到的三次暴雨的湿有效能量, 在此基础上, 分析了暴雨区湿有效能量的时空特征以及与暴雨的关系。

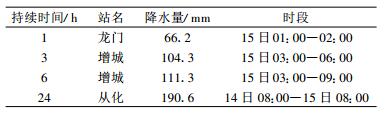

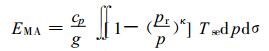

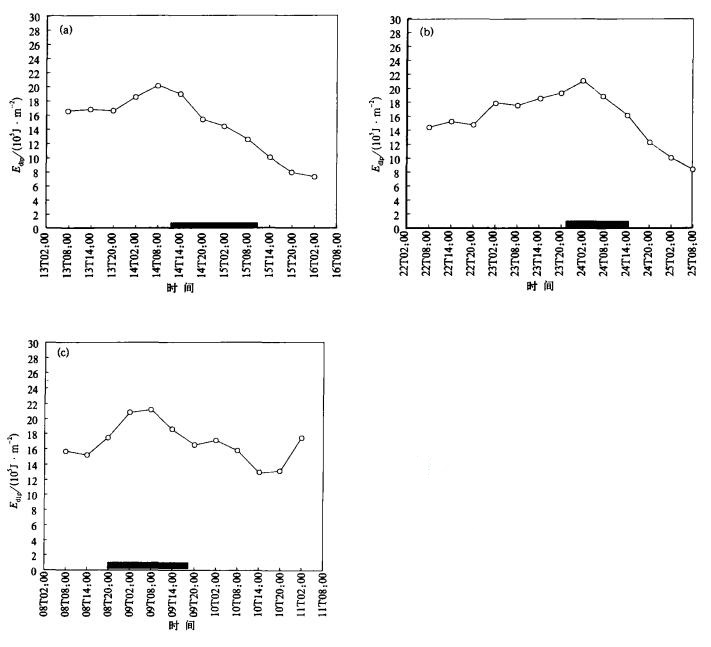

1 大降水时段和天气形势本文分析的三次暴雨过程是: 1998年5月14—15日 (简称暴雨a), 5月23—24日 (简称暴雨b), 6月8—9日 (简称暴雨c)。根据广东省全省测站1 h降水量之和 (站站雨量相加) 的分析, 三次暴雨过程都有一个全省大降水时段。暴雨a: 14日12:00 (北京时, 下同)—15日10:00 (持续时间为20 h) ; 暴雨b: 23日21:00—24日14:00 (17 h) ; 暴雨c: 8日20:00—9日19:00 (23 h) 。图 1给出了广东省全省测站3 h降水量之和的时间演变, 根据图 1, 可大致分辨出每次过程的大降水时段。

|

|

| 图 1. 广东省全省测站3 h降水量之和 (a) 1998年5月14—15日, (b) 1998年5月23—24日, (c) 1998年6月8—9日 | |

|

|

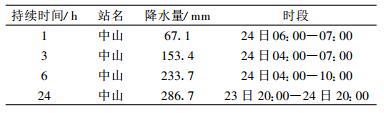

表 1 暴雨a单站最大降水量 |

|

|

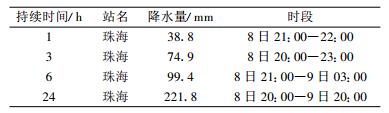

表 2 暴雨b单站最大降水量 |

|

|

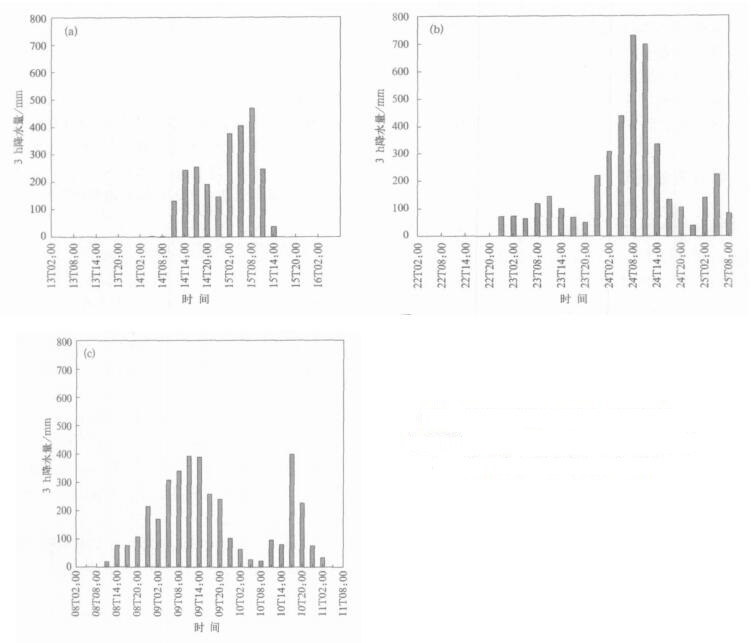

表 3 暴雨c单站最大降水量 |

从表 1~3可见, 三次暴雨单站最大降水时间与全省大降水时段一致; 三次过程的暴雨区面积皆大于20000 km2, 属于大范围暴雨。暴雨a的中心在粤中, 暴雨b, c的中心在珠江三角洲, 皆在广东省境内。

在三次降水过程中, 大降水时段开始前在500 hPa上, 长江中游以北为高空槽, 暴雨c在广西还有南支槽; 850 hPa上, 长江中游为冷低压环流, 中印半岛北部为高能中心或高能舌, 北部湾吹西南风。由于平流作用, 将湿有效能量输送到暴雨中心区, 使得湿有效能量不断积聚; 大降水形成时段, 湿有效能量的峰值位于南岭附近。

暴雨a主要发生在锋面低槽内, 并与高空槽、副热带高压、低空西南气流和切变线有关[7];暴雨b是在冷锋与切变线共同作用下产生的[23];暴雨c是在西风槽前的不稳定形势下, 锋面低槽、切变线、西南风急流南移到广东共同作用的结果[7]。有利的天气形势和温湿条件, 也使得湿有效能量不断增加。

2 湿有效能量计算方法湿有效能量 (EMA) 的计算有多种方法。最初, Lorenz使用图解法, 后来又提出数值解法[15-16]。20世纪80年代初, 吴宝俊给出了EMA的近似表达式[17]。1993年刘延英等在质量守恒和θse保守的条件下, 在一个有限球面区域里求出参考状态气压并给出了计算EMA的表达式[20], 用这种方法计算的EMA, 不但数值量级与Lorenz的相同, 而且比较符合湿有效能量的本来意义。本文就是采用这种计算方案, 首先使用一个有限区域 (积分或求和的范围: 4.5°~45°N, 81°~139.5°E, 1000~100 hPa), 在质量守恒和θse保守的条件下, 采用T106资料, 求出参考状态气压 (pr); 然后再计算出EMA。这种方法在计算台风系统的EMA时, 效果很好[21];我们还用它分析了1991年江淮梅雨, 也得到了很好的结果[22]。

计算EMA的表达式如下:

|

(1) |

|

(2) |

其中,

上式中EMA表示局部地区大气对总湿有效能量的贡献, 简称湿有效能量; Amk表示单位重量气块对总湿有效能量的贡献, 简称湿-比有效能量; EMAJ是湿有效能量的水平积聚; 其余为惯用符号。下文用到的EMA, EMAJ量都是指一个区域面积的平均值。

3 湿有效能量的时间演变分析表明[17-18, 20], 暴雨区面积比周围高能区的面积小得多。本文使用广东省所在的区域 (约2×105 km2) 平均单位面积数值来讨论它们与全省大降水时段的关系。

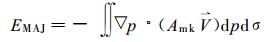

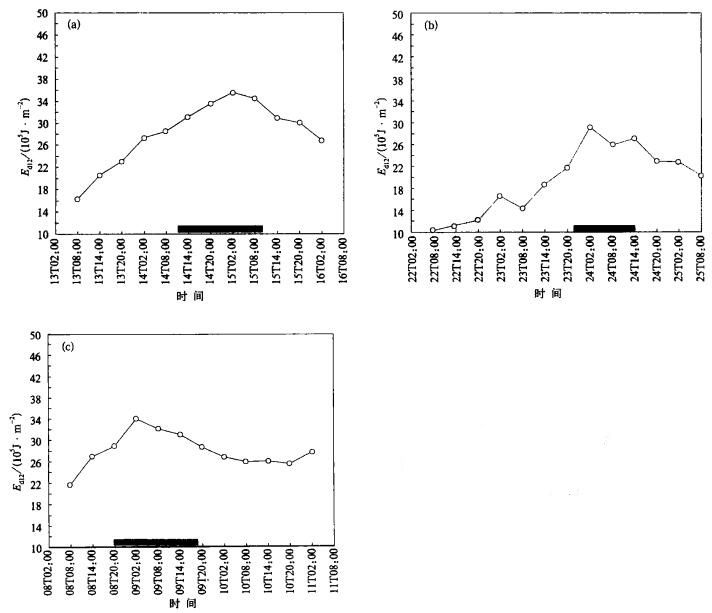

图 2给出了广东省平均单位面积气柱 (1000~100 hPa) 的湿有效能量 (EMA1)。从图 2可见, 三次暴雨过程大降水时段前后的EMA是不同的, 大降水开始时EMA1数值高; 大降水过后数值低, 前后相差6×105 J/m2以上。

|

|

| 图 2. 湿有效能量的时间演变序列图 (粗黑线为强降水时段, 下同) (a) 1998年5月14—15日, (b) 1998年5月23—24日, (c) 1998年6月8—9日 | |

三次暴雨过程的EMA1都有一个高值时段, 高值时段基本上都超前于大降水时段。暴雨b, c大降水时段主要处在EMA1的下降阶段, 暴雨a的则完全处在EMA1的下降阶段; 最大降水时段都出现在EMA1从峰值开始跌落之后。

4 湿有效能量相对量在暴雨的能量分析中, 经常会遇到暴雨开始前的能量阈值问题, 这是一个很难确定的问题。把能量标准定低了, 空报出现多; 标准定高了, 出现漏报多。从图 2也可看出解决这个问题的难度:如此大面积的平均值在大降水开始之前3者竟相差4×105 J/m2以上。为了寻找一个较接近的阈值, 分别计算了面积为广东省面积5~45倍区域 (以广东省为中心) 的湿有效能量平均值 (EMAP), EMAP与EMA1相减得广东省区域湿有效能量的相对量 (Ed1P), 即Ed1P=EMA1-EMAP。

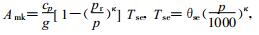

图 3给出了Ed1P (EMAP的计算面积为EMA1的25倍) 的时间演变曲线。从图 3可见, 三次暴雨大降水开始之前, Ed1P都有明显增长。通过这次增长, 它们的数量都超过了17×105 J/m2。它们的峰值值也相近, 差值在1×105 J/m2以内。

|

|

| 图 3. 湿有效能量相对量 (Ed1p) (a) 1998年5月14—15日, (b) 1998年5月23—24日, (c) 1998年6月8—9日 | |

分析余下几组Ed1P数值, 只要EMAP的计算面积足够大 (大于20倍EMA1的面积), 其结果均与图 3相似。

前面已经指出, EMA, Amk都是局部大气对总湿有效能量的贡献。EMA (或Amk) 有正有负, 为正时称正贡献, 为负时为负贡献, 这是就其本身数值而言的, 而没有考虑大气总的有效能量。大气总是具有有效能量的, 大气总的有效能量又是在不断变化的。若考虑到大气总的有效能量, 局部大气可能的贡献只能是比大气平均具有的有效能量多的那部分。这里用更大区域计算出的EMAP是平均具有的湿有效能量的近似值, Ed1P则是减去平均具有的湿有效能量后的多的那部分值。比较图 2、图 3可见, 在归纳三次大降水开始前的能量变化特征方面, 量Ed1P比EMA1要好一些。

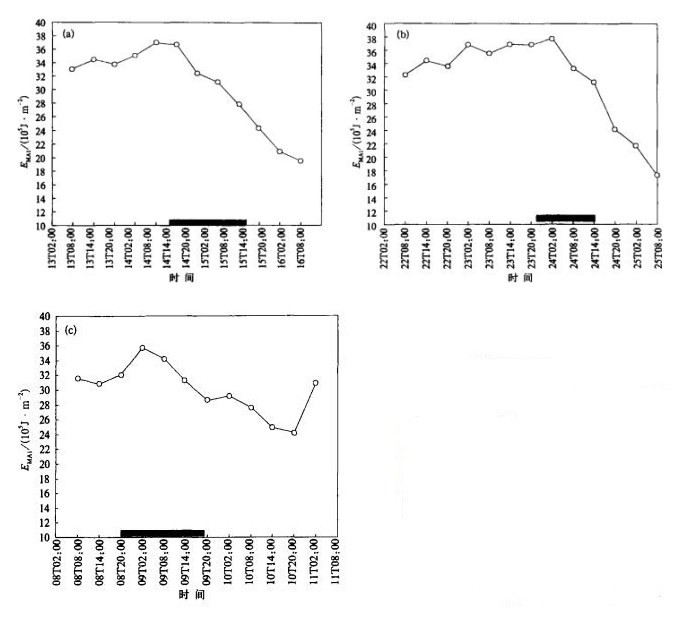

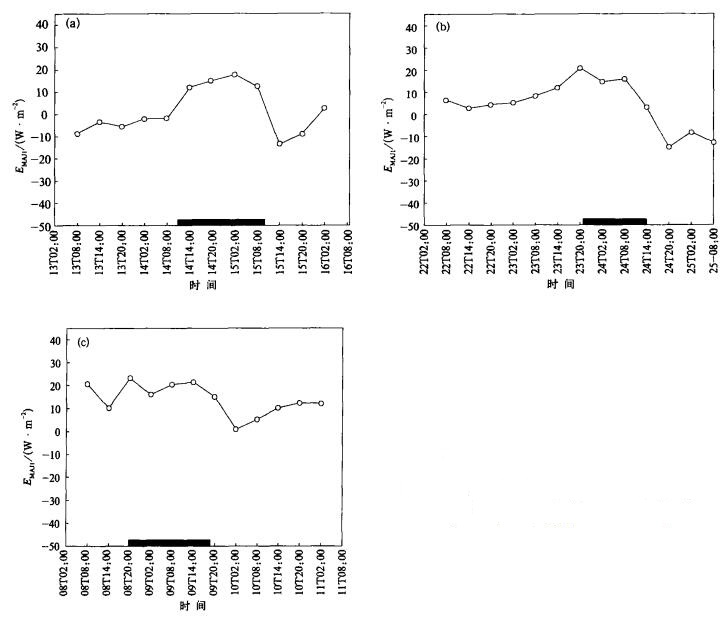

5 湿有效能量南北差能量锋, 一方面它是高低能量的界面, 另一方面它又是湿有效能量释放的地带:在垂直于能量锋的平面里, 暖湿空气上升、干冷空气下沉构成的正环流释放有效能量。天气分析表明大范围锋面暴雨一般发生在能量锋前约几百公里处的暖区里。能量锋在不断的变化运动, 降水区也随之变化运动。能量锋存在的条件是背景能量场要有一定的能量差。能量差越大, 越有利于强能量锋的存在; 反之亦然。为此, 我们计算了长江中游地区的湿有效能量 (EMA2), 范围选在湖南省及周边地区, 面积与广东省相同, 二者中心距约600 km。图 4给出了南北湿有效能量差Ed12 (Ed12=EMA1-EMA2) 的演变曲线, 从图中可以看出, 三次大降水时段都是在Ed12最大值附近。在大降水前, Ed12数值的增大主要是由于长江中游的低能区的加强和南扩造成的, 该低能区的这个变化既具有渐变性又有爆发性。低能区爆发性加强或南扩时, 它能触发锋面暴雨的形成, 如暴雨a, b大降水开始前后EMA2两个时次陡减9.4×105 J/m2以上。暴雨a, b都是能量锋直接影响的暴雨; 相比之下暴雨c受能量锋的影响要小一点。

|

|

| 图 4. 南北湿有效能量差 (Ed12) (a) 1998年5月14—15日, (b) 1998年5月23—24日, (c) 1998年6月8—9日 | |

6 湿有效能量的水平积聚

由于暴雨降水时释放大量的湿有效能量[19], 湿有效能量的积累和补充就成为大范围暴雨产生的重要条件之一。湿有效能量绝大部分集中在对流层中下层, 对流层中下层的水平积聚是能量积累和补充的主要形式。图 5给出了广东省地区1000~500 hPa厚度层湿有效能量平均积聚量 (EMAJ1)。从图 5可见, 三次大降水时段与EMAJ1的高值时段相对应; 暴雨a, b大降水开始前EMAJ1值有明显增加; 暴雨c大降水开始前EMAJ1一直为高值, 这是暴雨c与a, b的又一不同点。图 5c显示, 暴雨c的EMA1在大降水开始前10 h明显比暴雨a, b的低。暴雨c较早出现EMAJ1高值对EMA1增加有利。在EMAJ1 >0时, 有利于在广东省境内的局部地区形成强的能量积聚中心; EMAJ1取高的正值更是有利。三次大降水都是在EMAJ1取正值并有明显增加时开始, 并在EMAJ1明显减少时结束。这说明EMAJ1取较高正值是三次大降水时段的重要条件。

|

|

| 图 5. 湿有效能量平均积聚量 (EMAJ1) (a) 1998年5月14—15日, (b) 1998年5月23—24日, (c) 1998年6月8—9日 | |

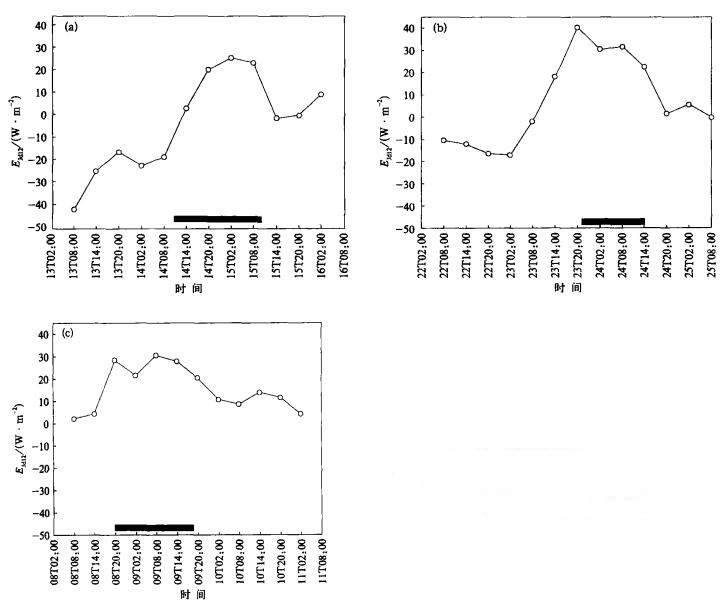

低能影响的主要形式是扩散南下, 激发暖湿 (高能) 空气上升, 并填充上升气流留下的空缺。因此, 我们也计算了长江中游地区 (区域与前面相同) 1000~500 hPa厚度层湿有效能量的水平积聚量 (EMAJ2)。图 6给出了广东省相对积聚量EJd12 (EJd12=EMAJ1-EMAJ2) 的演变曲线。从图可见, 三次大降水开始前12 h, EJd12值都很小 ( < 5), 以后迅猛增加, 到大降水开始前几小时, 增加了20 W/m2以上; 大降水都发生在EMAJ2高值时段里。比较图 6c与图 5c可知, 尽管广东省6月8日14:00以前EMAJ1很大, 同时北方的EMAJ2亦很大, 但其差值EJd12数值较小, 如此对应, 广东省20:00以前降水很小。这更进一步说明长江中游低能区对广东省三次大降水时段的作用。

|

|

| 图 6. 湿有效能量的水平积聚量 (EJd12) (a) 1998年5月14—15日, (b) 1998年5月23—24日, (c) 1998年6月8—9日 | |

7 讨论

综上分析, 广东省及其周围的湿有效能量与三次暴雨大降水时段有密切关系:广东地区的高能为暴雨准备了能量条件; 长江中游低能区为暴雨区北部形成能量锋提供了背景, 同时它也直接或间接影响大降水的出现。湿有效能量的积聚, 增加或补充了广东省的湿有效能量, 使大降水得以产生和持续。文中给出的湿有效能量相对量今后可能会得到应用。

本文只讨论了暴雨大降水时段与湿有效能量的关系。三次暴雨过程的降水特点、天气形势、能量场及流场等都是有差别的, 我们都没有进行深入分析; 文中也没有涉及到暴雨降水的具体落区; 湿有效能量是一种潜在的能量形式, 是暴雨的能量条件。要全面分析暴雨, 还必须与暴雨的动力因子相结合, 必须通过详细地分析暴雨的触发机制来决定暴雨的发生时间, 这些都需要今后做进一步的研究。

致谢 本文所用广东省1 h雨量由中国气象科学研究院仪清菊老师提供, 在此深表谢意。| [1] | 陶诗言, 朱文妹, 赵卫. 论梅雨的年际变异. 大气科学, 1988, 12, (特刊): 13–21. |

| [2] | 王建捷, 郭肖容. 1996年初次华南暴雨过程的数值模拟及其分析. 应用气象学报, 1997, 8, (3): 258–268. |

| [3] | 柏晶瑜, 徐祥德. 1998年青藏高原春季地温异常对长江中下游夏季暴雨影响的研究. 应用气象学报, 1999, 10, (4): 478–485. |

| [4] | 薛纪善. 1994华南夏季特大暴雨研究. 北京: 气象出版社, 1999: 1-185. |

| [5] | 陶诗言, 倪允琪, 赵思雄, 等. 1998年夏季中国暴雨的形成机理与预报研究. 北京: 气象出版社, 2001: 1-184. |

| [6] | 周秀骥. 98华南暴雨与科学试验研究. 北京: 气象出版社, 2000. |

| [7] | 仪清菊, 刘品, 王明志. 1998年华南暴雨试验期暴雨过程概述. 气象科技, 1999, (3): 33–39. |

| [8] | 常越, 薛纪善, 何金海. 水汽场初值调整及其对华南降水预报贡献的研究. 应用气象学报, 2000, 11, (1): 28–35. |

| [9] | 王鹏云, 肖乾广, 林永辉, 等. 卫星遥感地表植被及其在华南暴雨中尺度数值模拟中的应用试验. 应用气象学报, 2001, 12, (3): 288–296. |

| [10] | 王鹏云, 阮征, 康红文. 华南暴雨中云物理过程的数值研究. 应用气象学报, 2002, 13, (1): 78–87. |

| [11] | 徐国强, 朱乾根, 冉玉芳. 1998年南海及其附近地区夏季风的爆发特征及其机制分析卷. 应用气象学报, 2002, 13, (5): 535–549. |

| [12] | 吴庆梅, 程明虎, 苗春生. 用TRMM资料研究江淮、华南降水的微波特性. 应用气象学报, 2003, 14, (2): 206–214. |

| [13] | 孙健, 赵平, 周秀骥. 一次华南暴雨的中尺度结构及复杂地形的影响. 气象学报, 2002, 60, (3): 333–342. |

| [14] | 陈静, 薛纪善, 颜宏. 华南中尺度暴雨数值预报的不确顶性与集合预报试验. 气象学报, 2003, 61, (4): 432–446. |

| [15] | Lorenz E N. Available energy and the maintenance of a moist circulation. Tellus, 1978, 30: 15–31. |

| [16] | Lorenz E N. Numerical evaluation of moist available energy. Tellus, 1979, 31: 230–235. |

| [17] | 吴宝俊. 湿有效位能及其在暴雨分析和预报中的应用. 气象, 1982, 8, (11): 4–7. |

| [18] | 刘延英, 吴宝俊.陕南暴雨湿有效位能分析∥1981年我国异常天气分析预报技术文集.北京:国家气象中心, 1983: 72-77. |

| [19] | 刘延英, 孙建.一次暴雨过程的湿有效能量收支分析∥湿有效能量应用文集.南宁:广西人民出版社, 1985: 16-23. |

| [20] | 刘延英, 许晨海, 吴宝俊. 1990年京津冀三次暴雨的分析. 应用气象学报, 1993, 4, (3): 349–355. |

| [21] | 刘延英, 钱玉英, 翟盘茂. 一个内陆台风的湿有效能量分析. 应用气象学报, 1995, 6, (1): 63–69. |

| [22] | 刘延英, 仪清菊, 周丽, 等. 1991年江淮梅雨的湿有效能量分析. 气象学报, 1999, 57, (6): 741–750. |

| [23] | 周海光, 刘延英, 石定朴. 广东"5.24"暴雨的湿有效能量分析. 南京气象学院学报, 2003, 26, (6): 859–864. |

| [24] | 周晓平, 伏建国. 9608号台风低压暴雨形势和能量场分析. 气象, 1997, 23, (8): 46–49. |

| [25] | 仪清菊, 刘延英, 许晨海. 北京1980~1994年降雪的天气气候分析. 应用气象学报, 1999, 10, (2): 249–254. |

| [26] | 许晨海, 张纪淮, 朱福康. 用能量分析方法识别冰雹云. 气象, 2001, 27, (7): 35–40. |

| [27] | 许晨海, 孔燕燕, 张纪淮, 等. 中高层湿-比有效能量与雹云发生发展. 应用气象学报, 2002, 13, (1): 122–124. |

| [28] | 王中, 周毅. 2002年6月13日重庆区域大暴雨分析. 气象, 2004, 30, (5): 30–32. |

| [29] | 马旭林, 刘还珠, 薛纪善, 等. 江淮梅雨锋强暴雨低涡系统发生发展的数值研究. 南京气象学院学报, 2004, 27, (3): 347–355. |

2006, 17 (1): 10-18

2006, 17 (1): 10-18