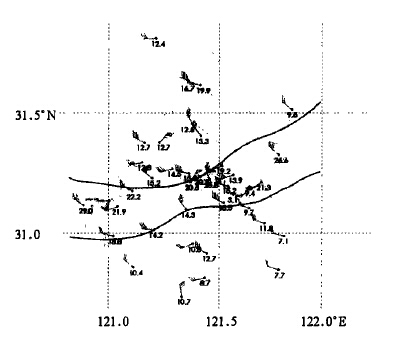

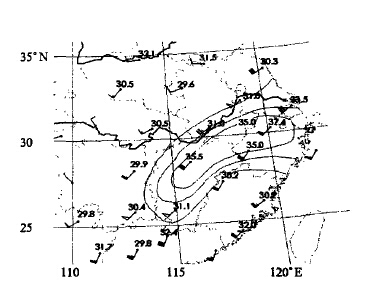

2004 年7 月12 日下午,在无锡、太湖西侧到浙皖交界山区发展起来的飑线系统快速东移,自西向东影响上海地区,在长达6 h 的生命史中,产生了8-11 级的雷雨大风,其中经过的闵行华漕地区出现了龙卷风。这次强对流天气来势迅猛,移速特快,以风灾为主,造成多处房屋倒塌,死亡7 人,伤及多人,部分地区还因高压线损坏而停电。自动气象站资料清楚地显示出影响上海的飑线系统的移动以及由此出现的雷雨大风实况(图 1)。

|

|

|

图 1. 2004 年7 月12 日影响上海的飑线移动路径及自动气象站过程最大风速(单位:m/s)

|

|

飑线是一种范围小有强风并伴随着雷暴大雨或冰雹等对流性天气的快速移动的中小尺度天气系统,其破坏力极强。往往在大尺度天气图上反映不出来,或反映迟后,而目前数值天气预报还不具备很好的预报中小尺度天气系统的能力,所以要在短期中准确地预报出这类灾害性天气的发生、强度、影响时间及地区是非常困难的。根据大尺度天气背景,充分利用多普勒雷达资料、卫星云图、高时空密度自动地面观测网、与邻近省市台站之间的联防,加强对中小尺度天气系统的生成和发展进行跟踪监测,从而使得在1 h 以内对强对流天气做出较为准确的预报成为可能。

本文试图利用常规观测资料、数值预报产品、物理量资料并结合雷达、自动气象站等资料,分析了这次长生命史强飑线过程的大尺度天气背景及其中小尺度特征,以发现其形成原因、维持和加强机制。

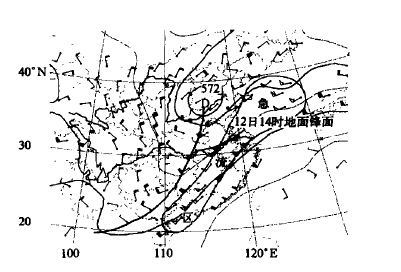

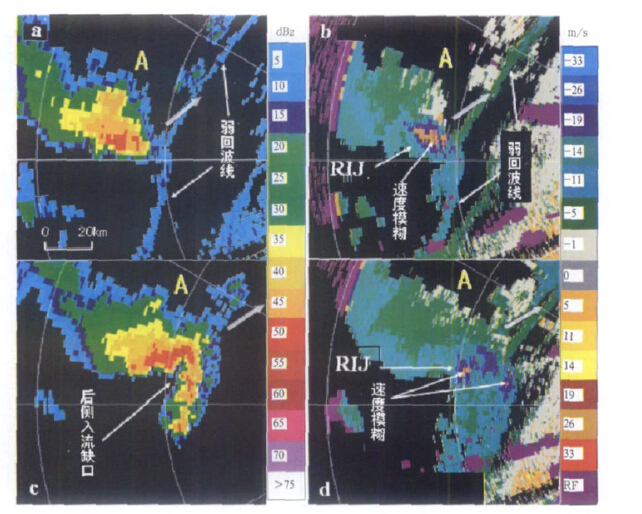

1 大尺度天气形势背景本次强对流过程的大尺度天气背景是,在副热带高压逐渐向华东南部沿海加强的同时,西风带低槽东移加深,使华东沿海地区中高空西南急流加强,7 月12 日08 :00(北京时,下同)500 hPa(图 2)显示,11 日位于40°N 附近的高空低涡已明显南压至36°N ,槽线也已东移至112°E 附近,自南向北的西南急流区由前一天的片状分布变为一狭长带状,强度更强,能量更集中。据研究[1] ,高空波的动量和热量通量在急流区的辐合,可促使高空急流加速,在急流入口区的垂直运动发生反位相变化,反环流的上升支同其下原有的弱锋前的爬升气流发生耦合,造成上升气流加强,低层锋面坡度变陡,冷暖对比明显,引起大气低层锋生。实际上至12 日14 :00 ,冷锋南压至江苏-安徽一带时已有所增强,锋区两侧的温度相差达10 ℃左右,导致午后沿急流带有多个强对流云团发展,从而造成华东中南部地区较大范围出现雷雨大风。

|

|

|

图 2. 2004 年7 月12 日08 :00 500 hPa 风场和高度场及14 :00 地面冷锋

|

|

另外,在12 日08 :00 ,地面弱冷锋位于高空西南急流带的西部边缘(图略),当这条弱冷锋向东移入湿区内时,近地面空气可使上升气流的水汽含量增加,而进入上升气流的水汽含量越多,层结越不稳定,上升气流也将随之增强,强对流出现的可能性也越大。弱冷锋与西南急流的配置使得从上游地区移到上海的中小尺度系统有了加强的可能,而上海已经连续3 天高温(最高温度35 ℃以上),地面强烈的太阳辐射积累了大量不稳定能量,对较强冷空气的东移也有很大的促进作用,最终导致17 :00 左右在江苏东山附近发展成为雷暴高压(图略),而高压前部高温区与雷暴高压之间形成的强锋区,则非常有利于雷雨大风的形成。

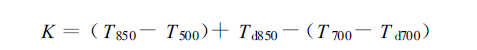

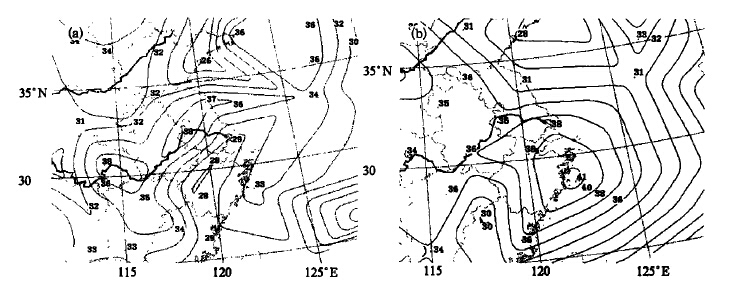

2 强对流发生、发展及其强度的物理量场分析 2.1 K 指数分布特征K 指数是确定大气静力稳定度的一个综合性的定量指标,它既考虑了垂直温度梯度,又考虑了低层的水汽,以及间接地表示了湿层的厚度,因此K 值愈大,表示层结愈不稳定。

|

7月12 日08 :00 的K 指数分布(图 3a)显示,在上海的西侧有一个东北-西南向的高能区(K 指数>35 ℃),而上海K 指数只有29 ℃,从K 指数分布场来看,上海的上游地区发生强对流天气的可能性较大,至12 日20 :00 ,上海的K 指数迅速上升到38 ℃(图 3b)。

|

|

|

图 3. 2004 年7 月12 日08:00(a)和14 :00(b)K 指数(单位:℃,间隔:2 ℃)

|

|

数值预报产品显示(图略),7 月12 日14 :00 在上海的西部地区低层700 hPa 的辐合区以及高层200 hPa 的辐散区也非常有利于空气的上升运动,这种抬升作用可以使不稳定能量得以释放。

2.2 不稳定能量的特征分析观测和数值模拟研究均表明[2] ,强对流的强度在很大程度上取决于热力不稳定,因为热力不稳定决定了垂直方向上空气加速度的大小。

对流有效位能(CAPE),即气块在给定环境中绝热上升时所产生的能量的垂直积分,是强对流潜在强度的一个重要指标[3~5] 。CAPE 数值的增大表示上升气流强度的加强及对流的发展。12 日08 :00 位于上海西部的杭州、安庆及射阳的CAPE 值均在1000 J/kg左右,表明这些地区有强的上升气流及有利的对流发展条件。虽然08 :00 上海CAPE 只有1 J/kg ,但考虑到地面日变化的加热升温和湿度变化,根据14 :00 宝山地面自动站的温度、湿度估算出CAPE 高达1847 J/kg ,有较高的对流潜在能量。

2.3 深对流指数的特征分析强对流发生的区域和强度还可以通过对深对流指数的诊断来确定。根据文献[2] ,定义深对流指数I DCB =(T850 +T d850)-I L ,其中T850和Td850分别表示850 hPa 的温度和露点,I L 则为抬升指数。当有足够的抬升力时,深对流指数越高,出现强对流天气的可能性也就越大。12 日08 :00 的I DCB显示(图 4),浙江的北部和西部以及江西的北部地区为深对流指数高值区,其中杭州37.4 ℃为最大。由于850 hPa 西南急流的平流作用,使得位于下游地区的上海不稳定能量趋于增强。

|

|

|

图 4. 2004 年7 月12 日08:00 深对流指数I DCB及850 hPa 风场(单位:℃,间隔:1 ℃)

|

|

3 雷达回波特征分析

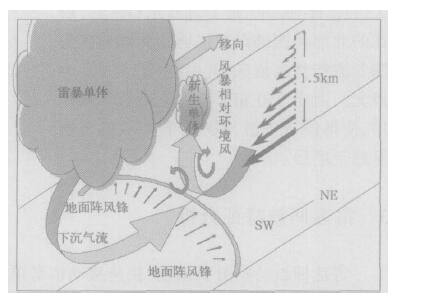

雷达回波特征分析表明:快速移动雷暴单体干冷出流与暖湿环境间的局地强锋区是造成这次飑线大风的原因。影响上海地区的雷暴单体A 移速极快,达到60 km/h(约17 m/s),也是这次过程中以风灾为主而降水累积不大的原因之一。彩图 5 中显示,该雷暴单体具有超级单体的特征,其中a ,b 分别为17 :19 的反射率因子和径向速度图,c ,d 则为17 :37 的反射率因子和径向速度图。

|

|

|

图 5. 影响上海的雷暴单体A的反射串因子和径向速度图(距离每圈为50 km)(17:19反射串因子(仰角为0.5°, (b) 17:19径向速度(仰角为0.5°),(c)17:37反射率因子(仰角为1.5°),(d) 17:37径向速度(仰角为0.5°)

|

|

反射率因子图上,单体呈现“逗点”(彩图 5a)、“箭矢”(彩图 5c)和“弓状”等形态,其中矢状回波和弓状回波的后部有明显缺口,前部矢端和弓顶等所经之处正是地面直线大风的主轴区域,造成过程中最严重的灾情发生带(图 1 中阴影处)。在单体南侧有弧状弱回波线,是爆发冷空气堆与环境暖湿气团的边界,也是判断单体强弱的标志之一[6] ,彩图 5c中南北两个单体的弱回波线交汇于南侧单体前。因为上升气流触发的新生部分在中空率先发展,雷暴单体前侧(相对于移动方向)有前倾现象(图略)。

矢状和弓状回波后侧的缺口中,在径向速度图(彩图 5b和5d)上对应的是径向速度中心,即后侧入流急流(RIJ),RIJ 是地面大风的来源[6~7] ,还出现了速度模糊,在径向速度值-19 m/s到-25 m/s的区域中出现了26 m/s 到32 m/s 甚至19 m/s 到25 m/s 的速度模糊区域(上海WSR-88D 的不模糊速度为26.2 m/s),经过一次人工退模糊的径向速度在-27 m/s到-33 m/s ,最强时达-33 m/s到-39 m/s 。

4 雷暴强度维持和加强的机制分析“0712”强飑线过程中,对上海造成灾害的雷暴单体14 :00 左右发展于浙皖交界的山区,到20 :00 左右东移出海并减弱,生命史长达6 h ,对浙江北部和上海市造成了较大的风灾。是何原因使得该雷暴维持如此强的强度和长的时间? 分析表明:风的垂直切变和雷暴内部的正反馈机制是主要原因,中尺度对流系统(MCS)上雷暴间的相互作用对雷暴的强度加强有贡献。

4.1 风的垂直切变7月12 日08 :00 的宝山站探空的300 hPa 以下均为西南气流,但上下层速度差异较大,其中地面(2 m/s)到1.5 km 高空(16 m/s)风速随高度快速增加,在雷暴移动方向(向东北方向移动)上环境风的速度切变约15 m/s 。雷暴单体前沿的出流速度达到33 m/s 以上(彩图 5b和5d),方向与单体的移向相同。

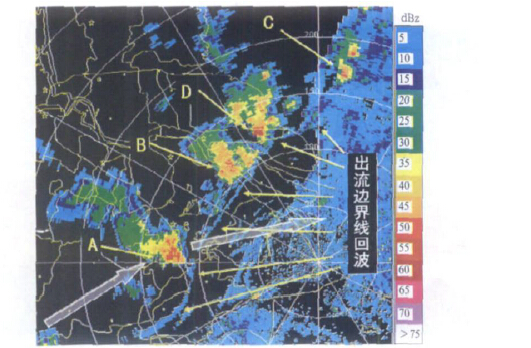

图 6是在飑线前沿雷暴单体移动方向的垂直截面上的相对于雷暴的气流分布示意图,其中两个弯曲的大箭头分别表示雷暴下沉气流和雷暴移动前侧的上升气流,发散状分布的小箭头为下沉气流导致的地面阵风(地面大风),弧状标记为出流边界线。相对于移速为17 m/s的雷暴而言,从地面到高1.5 km 的风场有以下特征:出流边界前侧为环境风引起的相对入流(朝向雷暴),地面约1 m/s-17 m/s =-16 m/s, 其绝对值随高度减小,1.5 km 高度约为0 ;出流边界后侧为雷暴冷堆造成的相对出流(离开雷暴)约35 m/s -17 m/s =18 m/s ,冷堆出流主要在贴近地面的层次中并随高度减弱,故相对出流也随高度减小。因此,在出流边界的上方,相对雷暴的环境风和雷暴出流都各自存在垂直方向上的切变,并由此形成了一对势力相当、方向相反的水平涡对(图 6 中上升气流两侧的黑色旋转箭头表示),该涡对使得雷暴单体前侧低层的上升气流加强和维持,没有出现明显的前倾或后倾,也就使得雷暴新生部分最大限度地在垂直方向发展。单体新生部分(或新生单体)在飑线上雷暴单体的前沿新生、发展,而雷暴单体后侧部分开始减弱,如此连续不断,雷暴的出流和环境风的垂直切变共同作用,使得飑线系统上的雷暴单体得以维持。

|

|

|

图 6. 相对雷暴的低层冷出流和环境风垂直切变对上升气流的贡献作用示意图

|

|

4.2 上升气流和下沉气流的相互作用

雷暴单体的发展一般分为新生、发展、成熟和消散几个阶段[8] ,新生和发展阶段主要以上升气流为主,而成熟和消散阶段降水拖曳和蒸发冷却作用产生的下沉气流为主。若垂直风切变较小,使得下沉气流不能与上升气流分开,下沉气流的出现和增强导致上升气流的减弱,雷暴的生命周期结束,不能进一步维持。

在“0712”强飑线过程中,西南风随高度有较明显的风速切变,雷暴成熟主体中下部较重的降水粒子区移动慢于平均引导气流作用下的雷暴单体,下沉区位于雷暴的下部和后侧,而快速移动的雷暴的相对入流上升区域在其移动的前侧(图 6)。这样,不但上升区与下沉区能够明显分开而使得单体的上升区不受破坏,而且,冷出流快速嵌入暖湿入流的下750 应用气象学报16 卷部,两者之间的密度锋区抬升并加速了入流,还起到触发和加强上升气流的作用,雷暴的上升区一侧(前侧)不断有新的对流出现,新的对流逐渐取代老的对流,成熟后其下沉出流与上升入流作用再次激发更新的对流,如此,形成一正反馈机制,使得雷暴系统维持较长时间。从径向速度图上(见彩图 5b,5d),伴随单体A 有一支后侧入流急流(RIJ),使得它与环境的暖湿空气的锋区维持,单体始终保持较强的强度,一直到系统深入东海以后,底层的空气温度相对较低,下沉气流的密度与海面上的空气的密度差减小,锋区消散,暖湿的上升气流被破坏,不会有新的单体出现,系统减弱并消亡。

4.3 中尺度对流系统(MCS)中雷暴带上单体特征和相互作用在较为常见的带状的雷暴系统中[8] ,单体的移动受平均气流引导,加上雷暴底层的相对入流集中在雷暴移动方向的右侧,因而单体的移动以略偏右于平均引导气流的方向移动,带的北部雷暴发展较早,新生的雷暴多集中于南侧,新旧雷暴的交替导致雷暴带向南传播。在长三角地区,出现MCS 时的引导气流多为西南或西南西,单体多向东北偏东方向移动,由于新生单体的向南传播作用,雷暴整体的移动方向为东南偏东。但是,在“0712”雷暴带有着明显不同的特征,主要表现在雷暴带上单体出现不是向南传播,而是几乎同时激发出来的,而单体的发展与维持既与环境风的垂直切变有关,也与带上各个单体间的相互作用有关。

14 :00 左右,雷暴单体开始出现,隐约呈现带状分布,其中南侧的A 单体(后来影响上海地区)与北侧的B ,C 单体几乎同时出现,在随后的1 h 中,A ,B 发展并且强度维持,而北侧的C 单体在无锡附近新生后,在向东北方向移动时明显减弱;15 :00 左右,在激发出C的同一地方,又激发出了一个新的单体D ,随后,C 单体在靠近海陆交界处重新开始加强。在以后的近5 h 里,东北-西南依次排列的C ,D ,B 和A 4 个单体形成了一条明显的带状系统(单体分布见彩图 7),影响了从上海到江苏启东的南北约180 km 的地区。

|

|

|

图 7. 2004年7月12日17:13反射图上MCS的4个雷暴单体和出流边界线

|

|

这条带移动时,由于暖湿区域位于雷暴单体的东南面,单体新生部分集中于单体右侧,导致单体右偏引导气流约5°- 10°,使得单体的移动略偏右引导气流(向东北方向),整体上雷暴带在向东北方向移动时略偏东。但是,由于带上没有新生单体的传播作用,整体而言,在16 :00 以前回波带没有明显的东移。若按照这样移动外推,最南端A 单体也将只是从上海北郊经过,不会对上海市区造成影响,对上海市区强对流天气临近预报和警报有一定的迷惑作用。

16 :00 以后,随着雷暴的发展加强,单体的质量增加,环境气流的引导作用相对减小,雷暴的冷堆出流与右侧暖湿环境的锋区加强,一定程度上使得雷暴相对入流进一步右偏,单体的右偏程度也加大了。

更重要的是,MCS 雷暴带上北部单体的出流对其南侧的单体产生了明显的影响,使得后者的强度有明显的加强,移动向右偏转。16 :44 最北的C 单体开始出现出流边界的弱回波线,该回波线相对C 向南扩散,在16 :56 与南侧的D 单体相遇,D 明显发展,垂直总含水量(VIL)从40 kg/m2 增加到70 kg/m2 ,55 dBz 的回波由6 km 上升到10 km ,风暴移动方向前方出现了悬挂回波,即前倾现象,移向由原来的向东北折向东北东。与此同时,B 单体的冷出流线也出现并向南扩散,17 :19 与单体A 相遇(如彩图 5a 所示),导致A单体强度明显加强,V IL 之前已经达到65 kg/m2 ,相遇后仍然维持在这一较高水平,而原来的逗点形态变成了矢状回波,径向速度出现了-31 m/s 到-39 m/s 的极值,青浦商塌17 :38 出现了29.0 m/s 的大风,移动出现了右偏(彩图 7 中的透明粗箭头表示A 单体前后的移动方向),由原来的向50°(东北)转为向75°(东北偏东)方向移动,路径有较大的改变,向上海市区袭来。C 的边界线继续南下,在17 :30 影响到B 单体,B 的VIL 从35 kg/m2增加到45 kg/m2 。随后,C 单体在海上减弱,其出流边界已经弱化,而B 单体减弱并接近于D ,D 单体接替了C 的角色;19 :00 ,D 的出流边界南压与A 单体在长江口相遇,A 单体又一次加强,V IL 从45 kg/m2 增加到55 kg/m2 ,测得地面风速为26.6 m/s 。19 :20以后,D ,B 和A 3 单体在海上合并为一较大的弓形回波,东移后于20 :00开始减弱。

分析表明,北侧单体冷出流与南侧单体的冷出流共同作用,类似锢囚作用,使得单体右前侧的暖湿相对入流受到抬升、宽度变窄、强度加强,入流主轴的来向由原来的东北转为东北东,入流的加强导致短时间内单体的上升运动、水平涡度向垂直涡度输送、水汽通量等激增,而使得单体强度突增。另外,入流来向偏东也使得单体前沿上升区偏向东侧,单体传播向东为主,传播的作用使得单体向东移动的分量加大。

5 结论利用各种气象资料(常规观测、数值预报产品、雷达、自动气象站)对2004 年7 月12日强飑线过程的发生、发展全过程进行了综合分析,结果表明:

(1) 850-500 hPa 深厚西南急流形成的一条东北-西南向的水汽输送带,造成了强暖湿空气平流,加剧了层结的不稳定及低层的扰动,急流的加强促使低层锋生,低层辐合、高层辐散造成的强烈上升运动为大量水汽持续输送、雷雨云的发展和维持提供了有利的环境条件,同时对中小尺度系统的加速移动起到了一定作用。

(2) 深对流指数I DCB 、K 指数等物理量的分布显示出上海的上游地区发生强对流天气前大气中存在着不稳定层结,而太阳辐射对地面加热导致的大气层结变化则预示上海地区发生对流的潜在可能。

(3) 风的垂直切变、雷暴内上升气流和下沉气流的正反馈机制对飑线系统的发展和维持起到了一定的作用,使得该过程维持了较长的生命史和强度。

(4) MCS 上雷暴单体的相互作用,有利于位于南侧单体的强度突增和移向偏转,这是此类雷暴短时/临近预报的关键点之一。

(5) 高时空分辨率(6 min 一个体扫描)的多普勒雷达是监测中小尺度系统的生、消变化的较好手段,分钟级的自动气象站资料则更详细地显示了飑线来临前和影响之后环境风、压、温、湿场的演变特征,为服务和决策提供了及时、准确的气象实况数据。

| [1] | 高守亭, 陶诗言. 高空急流加速与低层锋生. 大气科学, 1991, 45, (2): 11–21. |

| [2] | 强雷暴预报, 北京: 气象出版社, 2001: 37-45. |

| [3] | 李耀东, 刘健文, 高守亭. 动力和能量参数在强对流天气预报中的应用研究. 气象学报, 2004, 62, (4): 401–408. |

| [4] | 李耀东, 刘健文, 高守亭. 对流能量计算及强对流天气落区预报技术研究. 应用气象学报, 2004, 15, (1): 10–20. |

| [5] | Li Yaodong, Gao Shouting, Liu Jianwen, Assessment of several moist adiabatic processes associated with convective energy calculation. Adv Atmos Sci, 2004, 21, (6): 941–950. DOI:10.1007/BF02915596 |

| [6] | 用多普勒天气雷达资料分析2002年飑线过程.天气预报技术文集(2003), 北京: 气象出版社, 2003: 13-17. |

| [7] | Weisman ${referAuthorVo.mingEn}, Morris L, The role of convectively generated rear-inflow jets in the evolution of long-lived mesoconvective systems. Atmos Sci, 1992, 49, (19): 1826–1847. DOI:10.1175/1520-0469(1992)049<1826:TROCGR>2.0.CO;2 |

| [8] | 雷达气象学, 北京: 气象出版社, 2000. |

2005, 16 (6): 746-752

2005, 16 (6): 746-752