2. 上海中心气象台, 上海 200030

2. Shanghai Meteorological Center, Shanghai 200030

闪电造成的雷灾是造成人民生命伤害、财产损失的主要自然灾害之一,随着社会经济和科学技术的发展,雷灾的侵害面大大扩展,造成的经济损失和危害程度大大增加了.闪电揭示对流天气的发生和发展,提供了对流风暴形成、发展机制的信息,有助于对强对流天气的预警.因此对闪电活动规律的了解对防灾减灾有重要作用。

长三角地区城市密集、经济发达,是中国经济发展水平最高、综合经济实力最强的地区之一,举世瞩目的“2010 世博会”将在上海举办,也将带动这一地区成为世界上最具活力和发展前景的经济区域之一.闪电灾害和强对流天气是这一地区的主要气象灾害,了解闪电的时、空分布特点,有助于提高雷灾和强对流天气的预警能力,防止或减少闪电带来的危害.长三角地区已经建成或将要建立几个地基闪电探测系统,如上海的SAFIR-3000 总闪(云闪和地闪)探测系统,了解这一区域的闪电活动特征有助于更好地使用这些地基系统。

闪电成像传感器(Lightning Imaging Sensor ,简称LIS)是热带降水测量计划(TRMM)卫星上的一个探测总闪电(地闪、云闪)的仪器[1~2] .LIS 资料主要应用于描述全球和区域性的闪电活动分布、分析研究闪电、雷暴和对流降水的气候规律.用LIS 资料,Williams 等[3] 、Boccippio 等[4] 和郄秀书等[5] 分析了全球闪电活动及其地域差异.针对东亚地区,马明等[6] 、郄秀书等[7] 分别对中国及周边闪电密度的气候分布、青藏高原雷电活动特征进行了分析和研究.本文的研究目的在于用LIS 闪电定位资料分析长三角地区闪电活动的时空分布特征,为开展地基闪电定位资料的研究和应用以及该地区的雷电预警和强对流天气预警及防灾减灾奠定基础。

1 闪电成像传感器(LIS)及资料简介 1.1 LIS简介载有LIS 闪电探测仪的TRMM 卫星发射于1997 年11 月28 日,在35°N-35°S 区域中绕地球旋转,轨道高度约350 km ,LIS 探测范围为580 km ×580 km ,成像器的水平分辨率为4-6 km ,每次对同一个目标有约80 s 的观测时间,对同一地区在同一地方时间扫描的周期约46.4 d .2001 年8 月TRMM 升轨到402.5 km高度,LIS 扫描宽度增加15 %到667 km ,单点观测时间91 s, 扫描周期约49 d ,夜间的闪电探测效率93 %±4 %,白天约73 %±11 %[8] 。

LIS 采用光学方法探测闪电,由两个主要系统组成:电耦合装置(CCD)阵列和实时资料处理单元.资料包括闪电定位资料、辐射能量及轨道信息、仪器状态和背景等[2] ,其中闪电定位资料有:事件(Event s),即成像器单个感应点探测到的瞬变或光脉冲;组(Groups),在相邻CCD 像素点上,观测到的2 ms 内闪电事件的集合,视为单个放电过程;闪烁或闪电(Flashes)为观测到的时间、空间较为接近的放电脉冲组的集合,一般视为一次物理意义上的闪电;区域(Areas)用于划分单个雷暴单体或闪电中心,有一个或多个闪电闪烁。

由于探测原理和方式的限制,LIS 也存在一些缺陷,如采用光学探测,LIS 难以辨别闪电的类型(云闪和地闪)和极性(正闪和负闪),卫星位置和探测角度带来的太阳光反射等干扰问题,以及对同一目标的扫描时间少、密度低。

1.2 资料的获取、对比和预处理从美国全球水文资源中心(GHRC)获取了1998-2004 年以闪电次数(Flash)为单位的LIS 闪电原始定位资料,主要对闪电次数资料进行了统计、分析和对比.本文中长三角地区选取以下区域:29.5°~ 33.5°N ,119.0°~ 123.0°E 。

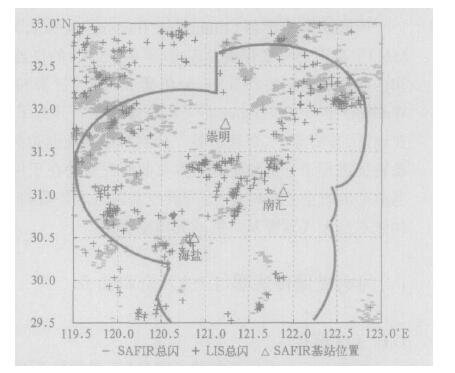

为了验证LIS 资料的可靠性,将2004 年获取的LIS 闪电定位资料与上海SAFIR 总闪电定位资料和WSR-88D 多普勒天气雷达资料分别进行了定位精度的对比分析.图 1是2004 年里时间差小于13 min 的LIS 与SAFIR 系统探测到总闪电定位分布的对比,图中淡色“ -”标记为SAFIR 探测的总闪,黑色“ +”标记为LIS 闪电,“Δ”为SAFIR 系统的3 个分别位于上海崇明、南汇和浙江海盐的基站.由于2004 年SAFIR 系统还在调试阶段,部分时段没有正常工作,只有27 %左右LIS 闪电找到了配对的SAFIR闪电,对比表明:在3 个SAFIR 基站组成的探测效率大于90 %区域中(图 1 中曲线范围内)[9] ,LIS 与SAFIR 的定位较为接近.与雷达资料对比表明:LIS 闪电的10 km 内有回波顶高ET(回波强度≥18.2 dBz 的最高高度)超过了9 km 、组合反射率CR 大于40 dBz 的雷暴回波存在.故认定LIS 在长三角地区定位精度基本达到其技术指标[1~2] 。

在对LIS 闪电资料预处理中,首先以日、夜的平均探测效率73 %,93 %[8] 分别订正日、夜的闪电次数,然后根据T RMM 轨道信息和LIS 扫描参数,统计了不同月份卫星过顶轨道时间(地方时,下同)的分布,最后计算闪电密度时使用了LIS 注视时间[6] .7 年的资料足以描述该地区闪电的时空分布。

|

|

|

图 1. 2004 年长三角地区LI S 和SAFIR 探测总闪电的分布对比

曲线内为SAFIR 基站组成的探测效率>90 %区域 |

|

2 长三角地区闪电的时间分布特征

在分析闪电时间分布特征时,长三角地区作为一个整体,故未考虑区域内按纬度变化的注视时间的影响.在分析日内闪电分布特征时,考虑了卫星轨道的过顶时间在不同月份的分布。

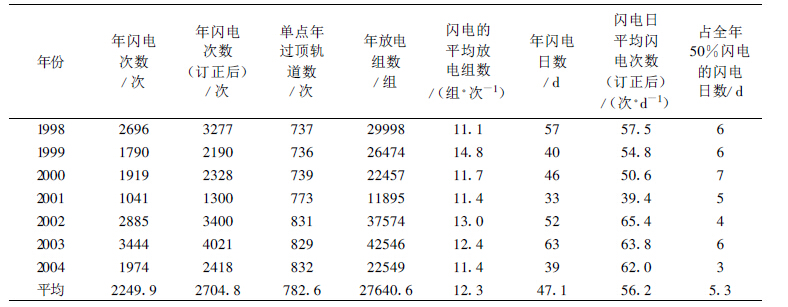

2.1 闪电年际特征表 1 列出长三角区域内1998-2004 年LIS 观测的经探测效率订正前、后的年闪电(Flash)次数、区域单点平均的一年有效探测轨道(过顶轨道)次数、闪电组(Group)数、闪电日数、闪电日平均闪电次数和产生年闪电次数50 %的最少闪电日数.本文中闪电日是指1 天中LIS 在一定区域内观测到1 次及以上的闪电,非传统意义上的单站雷暴日。

|

|

表 1 1998-2004 年长三角地区LIS 闪电的逐年统计 |

1998-2004 年中长三角地区年LIS 闪电差异较大,年闪电次数(订正后)平均为2704.8 次,最多的是2003 年的4021 次,是2001 年1300 次的3 倍;年闪电日数平均为47.1 d ,较多的有2003 年的63 d 和1998 年的57 d ,约为2001 年33 d 的2 倍;2001 年8月TRMM 升轨后,过顶轨道数有所增加,但年闪电次数与之无直接的对应关系;闪电日平均闪电次数在39-65 次·d-1 ;占全年50 %以上的闪电集中在不超过7 个闪电日中。

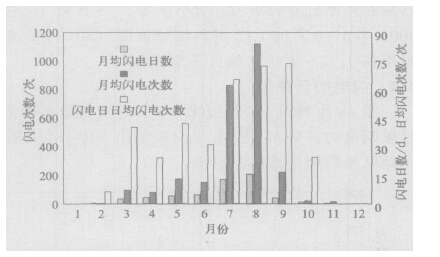

2.2 闪电月际变化图 2是长三角地区LIS 闪电1998-2004 年的月际分布.由图 2可以看出闪电的季节性分布特征明显,盛夏季节是闪电出现的主要季节,7-8 月为闪电高发期,两月合计的闪电次数、闪电日分别占全年的近70 %和60 %,3-6 月和9 月也为闪电活跃期,深秋到初春闪电较少,2-4 月及10-11 月份偶有闪电发生,1998 ~2004 年中12 月和1 月LIS 未能观测到闪电活动.其中,8 月闪电最多,闪电次数和日数分别为1118 .0 次和15 .4 d , 7 月次之分别为828 .4 次和12 .7 d , 9 月、5 月和6 月依次排列。闪电日日均闪电数最高为9 月, 7 月、8 月、5 月和3 月依次排列。

|

|

|

图 2. 1998~ 2004 年长三角地区LI S 闪电月际分布

|

|

2.3 主汛期闪电时间分布

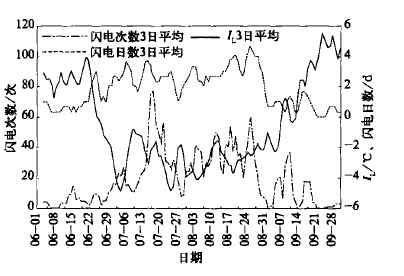

图 3是1998-2003 年汛期主要时段(6-9 月)6 年平均的LIS 日闪电数的3 日平均、6 年中同一天出现闪电的日数的3 日平均和08 :00 抬升指数IL 3 日平均时间序列图.上海地区6 年平均的入、出梅日期分别是6 月17 日和7 月8 日。

|

|

|

图 3. 1998~ 2003 年主汛期(6-9 月)LIS 闪电次数、闪电日数和IL3 日平均时间序列图

|

|

图 3显示LIS 闪电活动主要集中在7 月中旬到8 月底的一个半月的盛夏中.入梅初期,闪电日数和次数都没有明显上升,6月底闪电日数和次数都有所增加,梅雨期的后期,闪电日数已经到达了较高的水平,每天超过20 次,6 年的同一天中有3 天观测到LIS 闪电;出梅后的一周内闪电次数和日数都有所下降,这是因为副热带高压控制长三角地区,强烈的下沉气流抑制了对流发展.7 月中下旬,闪电次数创年内最高,每天达60 ~80 次,而6 年中同一天出现闪电的日数为2-3 d ,没有明显增加,说明单日闪电次数明显增多,此时,副热带高压继续西伸,中心移到内陆,长三角地区高空转为西北风,不时有冷平流,地面温度较高,层结不稳定程度加大,导致对流发生的强度增加.7 月底的闪电活动又急剧下降,为盛夏季节的低谷.整个8 月闪电活动呈现逐步增加的趋势,每天闪电40-60 次,到月底前到达高峰,6年中同一天出现闪电的日数最高达4.3 d .9 月份闪电活动明显减少,且主要集中在上半月。

抬升指数IL[10] 是近地面气团抬升到500 hPa 高度时,环境与该气团的温度差,IL 反映了大气的稳定程度,IL 愈小,大气愈不稳定.从IL 时间序列分布来看,平均从6 月25日左右开始到9 月初IL 均小于零,7-8 月IL 主要在-2.0 到-4.0 ℃之间.1998 ~2003 年6-9 月的LIS 资料统计表明:(80.7 ±0.8)%的闪电和(74.9 ±6.9)%的闪电日发生在IL <-2.0 ℃的日子里(图略)。

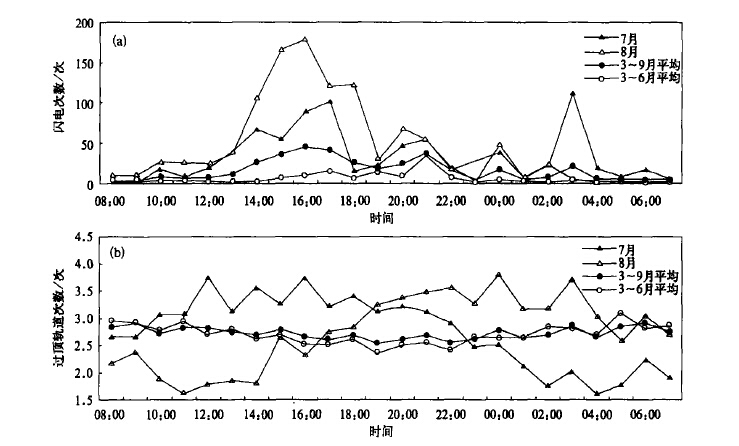

2.4 闪电的日变化图 4a 为利用1998-2004 年LIS 资料分析得到长三角地区LIS 闪电活动较多的几个月里闪电的日分布,图 4b 是对应的由TRMM 卫星轨道资料和LIS 扫描特性得到的长三角地区平均轨道数的日分布。

|

|

|

图 4. 1998-2004 年长三角LIS 闪电次数的日变化(a)和平均月过顶轨道数的日分布(b)

|

|

图 4a 中,3-9 月平均闪电高发时段在13 :00-22 :00 之间,15 :00-17 :00 和20 :00-21 :00各有一高发时段呈现双峰形态,04 :00-09 :00为低发时段.不同月份闪电的日分布有较大的不同,8 月份高发范围在13 :00 到次日00 :00 之间,主峰在14 :00-18 :00 ,20 :00-21 :00 和00 :00为次峰;7 月份高发时段范围较大,集中在13 :00到次日03 :00 ,有多个峰值区,03 :00最大,14 :00-17 :00和20 :00-21 :00次之;3-6 月份闪电主要出现在16 :00-22 :00之间,晚于7-8 月的13 :00 ,而最高峰出现在21 :00 ,与7-8月的14 :00-17 :00相差较远.从峰值区的变化来看,从16 :00到半夜前后,7-8 月的峰值区逐渐降低,而3-6 月是逐渐增加的;19 :00为7-8 月份闪电高发区中的低谷区。

对照图 4b ,表明观测轨道日变化的影响没有体现在LIS 闪电次数的日变化上.如8月观测轨道数较多的时段在19 :00-次日04 :00 ,而闪电日高峰出现在下午,夜里闪电相对较少;7 月扫描轨道在08 :00-22 :00较多,而在03 :00也出现了闪电高峰时,与主要时段相比03 :00扫描轨道数少了约25 %;另外,3-6 月和3-9 月平均轨道数日变化不大,在14 :00至次日01 :00相对少一些,而此时段正是闪电多发时段.因此,分析LIS 闪电的日变化可忽略观测轨道数的影响。

LIS 闪电日变化反映了对流日变化的特征,太阳辐射的日循环和季节性变化是导致闪电日变化及其在不同季节分布各异的根本原因.盛夏季节,太阳辐射在中午达到最强,地面升温明显,层结易不稳定,上升气流携带水汽到达冻结层以上形成冰晶或软雹,碰撞分离后形成电荷分布,继而形成可能的放电现象,故7-8 月份的闪电多发于13 :00 以后,在15 :00-18 :00 达到日高峰,18 :00-19 :00 日落后太阳辐射锐减,对流消散明显,在高发时段内闪电出现相对低谷区;而在3-6 月(春季和初夏),太阳辐射相对较弱,不利于白天出现对流,在夜间,云顶辐射使得云顶温度的明显降低,而云层下底层温度变化不大,有利于形成不稳定的大气层结,故夜间闪电可能多于白天。

另外,在上海地区,LIS 一天中观测到闪电次数超过8 次的34 d 中,有28 d 出现了暴雨、短时强降水(每小时超过20 mm)或强对流天气(冰雹、8 级以上雷雨大风或龙卷风),因此闪电高发的雷暴是主要监测、预报对象。

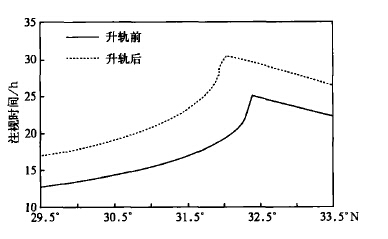

3 长三角地区闪电的空间分布根据T RMM 卫星和LIS 扫描参数计算了LIS 注视时间[6] ,由于较长时间内同一纬度的注视时间是基本相同的,图 5 给出了TRMM 升轨前、后在29.5°~ 33.5°N 区域内的年注视时间,并由此计算得到了1998-2004 年长三角地区的总闪电(地闪和云闪)密度分布(图 6)。

|

|

|

图 5. 长三角地区T RMM 升轨前、后LIS 年注视时间的南北分布

|

|

|

|

|

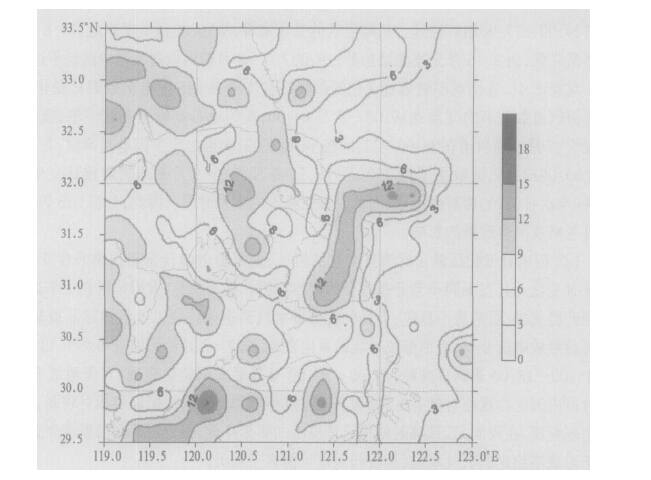

图 6. 1998~ 2004 年长三角地区年均LIS 闪电密度分布

单位:次·km -2·a-1 |

|

将长三角地区划分成0.25°×0.25°的256 个经纬网格,用经探测效率订正的闪电次数,除以年注视时间,得到了LIS 闪电密度分布.长三角区域的LIS平均闪电密度为6.86 次·km-2·a-1 ,与马明等[6] 用星载闪电资料统计的中国东部湿润地区的平均值6.67 次·km-2·a-1较为接近.长三角的LIS 闪电密度分布有以下特点:

(1) 长三角海区的闪电一般少于陆地,闪电密度在陆地平均为8.22 次·km-2·a-1 ,海区只有3.19 次·km-2·a-1 。

(2) 长三角闪电密度较高的区域有:上海崇明岛东部经浦东新区到奉贤有一条

闪电密度大于12 次·km-2·a-1的高发带,33°N 附近从金湖经兴华、东台到近海有跳跃式的中心,32°N 附近的扬中、江阴、启东到近海的沿长江地带也类似有跳跃式的中心,太湖的东北侧苏州附近,以及浙江沿富春江东南侧的龙门山、宁波西侧的四明山和天目山等山区.闪电密度最高在龙门山区约18 次·km-2·a-1 ,四明山、江阴、上海浦东沿江地区、启东东侧近海等网格点均在15 次·km-2·a-1左右.从分布上看,闪电活跃中心与大城市、主要的河流、山区有关。

(3) 陆地上有几个明显的低发区,如太湖地区闪电密度小于4 次·km-2·a-1 、江苏常熟、浙江桐庐西部等地闪电密度都小于5 次·km-2·a-1 。

大气层结不稳定条件、水汽条件和触发机制是对流性天气发生、发展的3 个重要因子.从气候的角度来看,中小尺度闪电空间分布不均匀的主要原因是:局地地形导致的动力抬升条件的差异,下垫面物理特性的差异及其造成的低层空气温度、湿度分布不均匀等,具体说明如下:

(1) 地形:山区迎风面的动力抬升和山谷环流易造成局地的对流发生,为闪电相对高发区,而山区背风面的下沉气流往往抑制了对流发生.龙门山的西侧为西南-东北向的富春江河谷,太阳辐射造成的山-河谷环流以及西风系统导致的地形抬升,使得对流易发生在河谷东南侧的龙门山山区中,同时,河谷中的暖湿西南气流提供了能量和水汽输送.类似的还有四明山、天目山等.而天目山东侧下风方向到富春江河谷之间的地区闪电发生相对较少。

(2) 下垫面的温度:在海区和陆地上的较大区域的水面上,在对流季节的近地层温度734 应用气象学报16 卷往往低于陆地,层结相对较稳定,对流发生的可能性较小,因此闪电次数和闪电日数均处较低水平,如大部分的近海海区、杭州湾和太湖地区为明显的低发区。

(3) 下垫面的粗糙度:城市区域建筑较多,导致近地层气流绕城区而行,因此在城市上游地区近地层辐散,不利于对流发生,而在下游地区,绕行气流形成辐合,有利于对流的发生.如在主要雷雨季节,上海地区近地层以西南偏西气流为主,在上海中心城区西侧的嘉定为闪电低发区,而处于下游方向的浦东地区和崇明东部的闪电密度是前者的2 倍以上。

(4) 下垫面差异引起的局地锋区:往往是盛夏季节午后对流发生的触发机制,上海浦东北部地区处于长三角顶端,夏季的海陆风锋或风切变常常在该地区触发对流的产生,是上海地区雷暴的多发地区,环太湖的湖风锋也有类似的触发作用。

(5) 下垫面属性的变化导致雷暴系统强度的跃变:当雷暴从陆地东移出海时,下垫面摩擦的减小和水汽供应的增加,使得雷暴突然加强,闪电次数明显增多,而雷暴继续东移后,大范围水面的冷却作用逐渐起到主导作用,使得雷暴有减弱的趋势.如启东东侧等沿岸的几个近海格点内闪电密度约12-15 次·km-2·a-1 ,远远高于海区部分的平均闪电密度为3.19 次·km-2·a-1 。

4 应用前景与讨论由LIS 观测资料得到的长三角地区闪电活动的时空分布特征,对该地区的雷暴监测、预报和防灾、减灾有重要指导意义.基于LIS 闪电的月际分布和日变化,重点关注盛夏午后对流发展和春季上半夜雷暴系统;根据LIS 闪电的空间分布,重点关注高发区雷暴出现可能及其强度突增,如山区迎风面、长三角的沿江地区和上海的东北部地区;城市规划时应避免在高发区内建设易遭雷电影响的建筑和企业,同时加强防雷系统的建设和检测。

由于LIS 资料存在观测时间少和连续性等问题,基于LIS 的闪电时空分布气候特征的稳定性还有待于进一步检验。

致谢 感谢美国国家天气局(NWS)气象开发实验室(MDL)的William Mattiso n 先生的建议和热情帮助。| [1] | Christian H J, Blakeslee R J, Goodman S J, The Lightning Imaging Sensor.Proceedings of the 11th International Conference on Atmospheric Electricity. Guntersville, Alabama, June, 1999: 746–749. |

| [2] | Christian H J,Blakeslee R J,Goodman S J,et al.Algorithm Theoretical Basis Document (ATBD) for the Lightning Imaging Sensor (LIS).NASA/ Marshall Space Flight Center,2000。 |

| [3] | Williams E R, Rothkin K, Stevenson D, Global lightning variations caused by changes in thunderstorm flash rate and by changes in the number of thunderstorms. J Appl Met, 2000, 39, (12): 2223–2230. DOI:10.1175/1520-0450(2001)040<2223:GLVCBC>2.0.CO;2 |

| [4] | Boccippio D J, Goodman S J, Regional differences in tropical lightning distributions. J Appl Met, 2000, 39, (12): 2231–2248. DOI:10.1175/1520-0450(2001)040<2231:RDITLD>2.0.CO;2 |

| [5] | 郄秀书, 周筠, 袁铁, 等. 卫星观测到的全球闪电活动及其地域差异. 地球物理学报, 2003, 46, (6): 743–750. |

| [6] | 马明, 陶善昌, 祝宝友, 等. 卫星观测的中国及周边地区闪电密度的气候分布. 中国科学(D辑), 2004, 34, (4): 298–306. |

| [7] | 郄秀书, RalfToumi. 卫星观测到的青藏高原雷电活动特征. 高原气象, 2003, 22, (3): 288–293. |

| [8] | Boccippio D J, Koshak W J, Blakeslee R J, .Performance assessment of the optical transient detector and lightning imaging sensor.Part I:Predicted diurnal variability. J Atmos Oceanic Tech, 2002, 19, (9): 1318–1332. DOI:10.1175/1520-0426(2002)019<1318:PAOTOT>2.0.CO;2 |

| [9] | VAISALA公司.SAFIR Site Selection,Site CMA-3000 Shanghai Area.上海:上海中心气象台,2002。 |

| [10] | Galway J G, The lifted index as a predictor of latent instability. Bull Amer Meteor Soc, 1956, 37: 528–529. |

2005, 16 (6): 728-736

2005, 16 (6): 728-736