1999 年12 月29 日到2000 年1 月5 日的8 天中,杭宁(杭州到宁波)104 国道上连续7 天出现了能见度为10 m 左右的浓雾,在湖州范围的路段上6 辆高速行驶的车辆首尾相撞,当场死亡6 人,伤多人,直接经济损失超过200 万元,严重影响了交通运输。

随着工农业生产的飞速发展,交通环境的改善,人们的活动日益频繁,交通运输对能见度的要求越来越高,大雾已成为一种新的气象灾害。这也是我们开展大雾预报研究的出发点。

1 大雾时空分布的气候特征为了建立大雾预报模式,首先要摸清大雾的气候分布特征,才能在建模时有针对性。根据观测规范,本文把能见度(V V)分为3 个等级:VV <1.0 km 称为大雾,1.0 ≤VV <10.0 km称为轻雾,VV ≥10.0 km 则称为无雾。

1.1 轻雾的时空分布从统计结果来看(图略),在湖州市各县出现轻雾的频率是很高的。自1971 -2000 年的30 年中,轻雾日呈逐年递增的趋势,1999 年以后开始突破300 d/a 的频数。

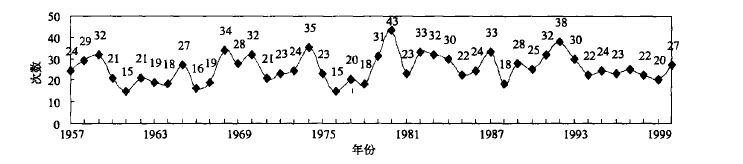

1.2 大雾的时空分布图 1显示1957 -2000 年湖州出现大雾最多的是1980 年,全年共出现43 次,最少的是1961 年和1976 年,一年才出现15 次,其他大部分年份都在20 到35 次之间。湖州大雾在11 月和12 月的发生率最高,平均达3.9 次/月。历史记录分析表明,每年的10 月到次年4 月是大雾成灾的重点服务期。

|

|

|

图 1. 湖州历年大雾发生次数分布图

|

|

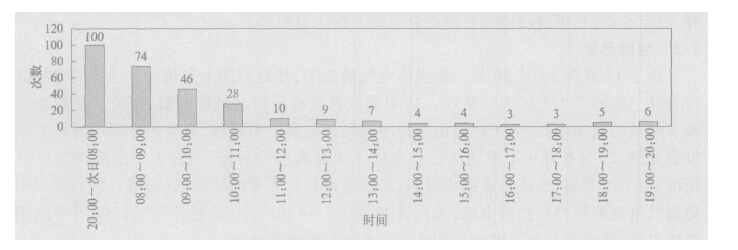

由图 2 可见,1996 -2000 年5 年中湖州共发生大雾110 次,其中夜间发生100 次,约占91 %,08 :00(北京时,下同)消散的约占24 %,08 :00 -10 :00 消散的约占48 %,10 :00 -12 :00 消散的约占17 %,一直维持到12 :00 后消散的约占11 %,其中有3 次是午后才生成并一直延续到夜间,约占2.7 %。文献[1] 的研究也有类似的结果。

|

|

|

图 2. 1996 -2000 年湖州市区大雾日发生时间分布图

|

|

2 形成大雾的环境场条件

从1999 年12 月29 日到2000 年1 月5 日一次连续大雾过程入手,具体研究大雾形成的一般性规律,初步揭示形成大雾的大气环流形势,建立大雾的预报着眼点。

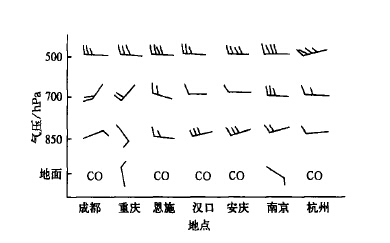

2.1 高空形势1999 年12 月27 日到2000 年1 月7 日杭州上空500 hPa 和700 hPa 为平直西风气流(图略),29 日风速明显加大,850 hPa 完全由西北气流转为西南气流,31 日700 hPa 和850 hPa 完全转为偏南气流,而大雾在31 日达到最强盛时期。地面风速一直很小,大都为静风,而且转偏北风的那几天正好为无大雾。图 3 是12 月30 日沿长江一线的风场空间剖面图,从图上可以看到500 hPa 和700 hPa 汉口以东为平直西风,850 hPa 为明显的西南气流,地面则大都为静风。由12 月29 日08 :00 高空和14 :00 地面形势图也可以看到(图略),大雾发生前风场的基本特征是500 hPa 上陕西、河南有较明显的槽后西北气流,但槽前沿长江一线基本维持偏西气流,27 日高空环流开始调整,南支势力明显加强。从2 8 日起高空5 0 0 hPa 维持的环流表现为3 个主要特征:(1)多小槽活动;(2)中纬度环流平直,为一致的偏西气流;(3)温度场和高度场几乎完全重合,大气斜压性极小,致使后来一个星期平直纬向环流基本没有调整。在连续分析700 hPa 形势图时,发现从28 日起重庆到贵阳的短波槽一直维持少动,槽后不断有弱冷平流向槽底输送,对维持槽的稳定起到了十分重要的作用。中空这种稳定的环流布局为长江下游地区大范围的连续大雾提供了可能。

|

|

|

图 3. 1999 年12 月30 日08:00 沿长江一线风场空间剖面图

|

|

在分析850 hPa 环流特征时(图略),发现重庆到贵阳之间也有一条经向度明显的中纬度深槽维持,槽前偏南气流加强,连续大雾的7 天中,850 hPa 槽前温度场都是一个暖脊,稳定少动,在槽前西南气流的配合下暖平流十分明显。

2.2 地面形势由于1999 年12 月20 日一股强冷空气的南下,在地面图上形成了一个L 型冷高压,沿长江一线的广大地区天气晴好。28 日起变性冷高压明显减弱分裂,在长江下游地区形成了很弱的高压中心,由于补充南下的冷空气逐渐向海面东移,海上的冷高压开始形成并发展加强,29 日长江中下游地区已完全处于入海高压的后部,形成了一个范围宽广的低压区,由于地面高、低压系统都比较弱,出现了沿长江大片的均压区(图略),影响湖州市的地面气流逐渐转向东到东南风,风速普遍低于3 -4 m/s, 30 日起伸向长江口的华西倒槽迅速发展,形成了长江下游地区持续7 天大雾的地面环境场。

2.3 水汽条件从环流分析可知,整个大雾期间副高势力较强,脊线处于15°-20°N 。这样的形势使华东地区的中空一直以偏西气流为主,850 hPa 槽前西南气流加强了水汽输送,使近地面层的湿度迅速上升,当地面的温度露点差接近零时,近地面的水汽饱和,就会有大雾发生。期间1500 m 高度气层比较干燥,明显存在着上干下湿的垂直分布。当850 hPa 以上的湿度迅速上升时,如4 日以后部分地区大雾就转变为降水过程了。

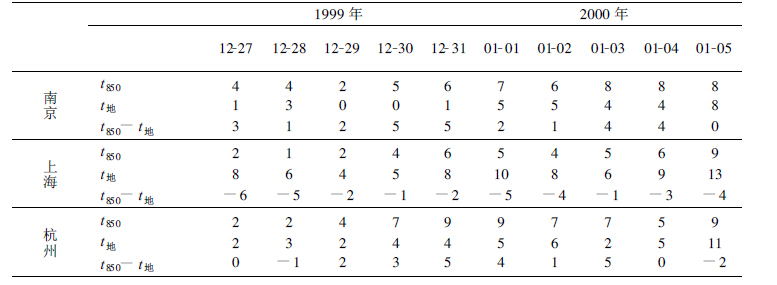

2.4 层结条件如表 1 所示,南京和杭州两地从1999 年12 月29 日到2000 年1 月4 日都存在着明显的逆温,12 月31 日和1 月3 日达到了最大值,配合实况这两天的大雾也是最为明显。1 月4 日开始两地的逆温逐渐被破坏,大雾过程也消失了。同样上海在12 月27 日到1月5 日期间没有逆温层存在,而且地面湿度也一直处于未饱和状态,没有大雾发生。可见低空稳定的层结及近地层的水汽含量对大雾的发生具有非常重要的意义。

|

|

表 1 850 hPa 和地面的温度及其差值分布表℃ |

1999 年12 月29 日至2000 年1 月1 日、3 日-4 日期间,湖州850 hPa 和地面温差都在3 ℃以上,逆温状况明显,水汽能量被紧紧地束缚于1500 m 以下的对流层底层,大雾几天不散,稳定层结的作用显而易见。

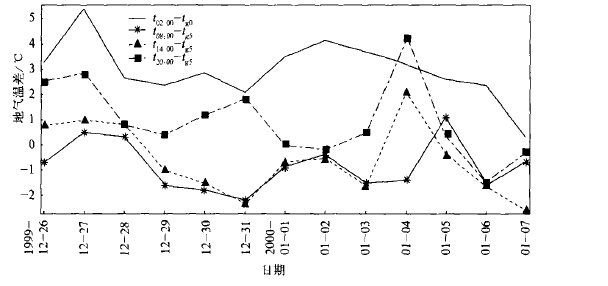

2.5 地气温差分析发现百叶箱内的气温与0 cm 及5 cm 地温之间的变化与大雾的形成和维持有密切的关系。如图 4 所示,1999 年12 月27 日08 :00,14 :00的百叶箱气温明显大于地温,这说明大气边界层的近地面层也存在一个逆温层。热量、水汽无法向上输送。1999 年12月28 日到2000 年1 月1 日和1 月3 日以后百叶箱气温逐渐低于地温,几米厚的薄层内有不稳定气层发展,地表温度有能力向上层空气扩散输送,出现热量、水汽交换,在形成大雾的微物理过程中,这种近地面的微尺度涡流和湍流十分重要[2~4] 。

|

|

|

图 4. 1999 年12 月26 日-2000 年1 月7 日湖州02:00 的百叶箱气温和0 cm地温差值及08 :00,14 :00,20:00 的百叶箱气温和5 cm 地温差值分布图

|

|

综上分析,大雾的前期环流特征可概括为这样一个天气学模型[5] :(1)500 hPa 中纬度环流平直,多小槽活动,高、中、低纬度各有浅槽在上游维持。槽后有西北气流输送,槽前为一致的偏西气流;(2)700 hPa 在25°-40°N 温度场和高度场几乎完全重合,等温线和等高线在80°-130°E 之间几乎平行分布,大气斜压性小,华西的短波槽一直稳定少动,槽后不断有弱冷平流向槽底输送,槽前多西南偏西气流;而偏南分量加大,可导致雾区的加大,能见度进一步降低;(3)850 hPa 有明显中纬度深槽,槽前偏南气流明显,温度场都是一个暖脊,而且稳定少动,在槽前西南气流的配合下暖平流十分明显;(4)地面为入海高压后部和冷高压前部的均压区或倒槽内,偏东风,风速很小,多为静风;(5)850 hPa 和地面温度有2 ℃以上的逆温,而百叶箱内的气温则等于或小于地面0 cm及5 cm 地温。

3 用物理量描述大雾环流背景的技术处理为了建立大雾预报模式,必须把相应环流背景进行量化处理。我们的方法是用物理量来描述各种大雾发生前天气形势的变化,而不作大雾的性质分类及天气形势场分型,应用各种气象要素组成的物理量既便于量化又很容易实现预报的客观化和自动化。

考虑到将来业务化应用中能够及时有效地获得资料,以T213 数值预报产品作为分析计算的基本资料,同时结合每天08 :00 高空实况资料客观化处理后的格点资料参与计算[6],进行同化处理,以此作为大尺度预报基础背景场。大雾受局地因素影响较大,因此也充分引进了本地的单站气象要素。

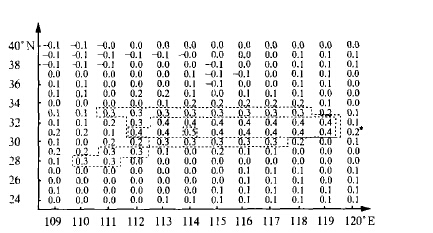

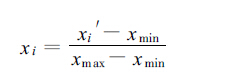

湖州市位于30.9°N,120.1°E 。根据对历史资料的统计,本市范围内大雾主要发生在冬半年10 月到次年4 月,将24°-40°N,105°-125°E 之间1°×1°的网格资料作为原始格点场,气象要素有高度、温度、温度露点差以及风速分量u, v 。资料层次为500,700,850,925 ,1000 hPa 。同时由于需要湖州本站的高空资料,我们通过资料的客观分析进行内插获得[6] 。

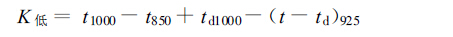

计算的物理量主要有散度、水汽压、涡度、比湿、总能量、高空K 指数(850 -500 hPa)以及低空K 指数(1000 -850 hPa)等。根据高空稳定度K 指数的计算原理,我们设计了一个低空K 指数。计算公式如下:

|

(1) |

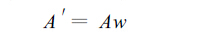

根据物理量要素的平流原理和上游效应,按照我们过去的研究成果[7],又引入了物理量输送及上下游梯度计算原理,将物理量作了动态变量的计算。

|

(2) |

|

(3) |

式中A′为动态变换后的物理量,A 为该物理量的原值,w 为某物理量上游站向本站的定向输送通量,V 为该格点的风速,α为格点的风向,γ为该格点的经向偏转角(也就是该格点位于湖州的什么方位),D 为该格点离湖州的距离。由式中可以看到,该式计算的结果包括某物理量值,风速大小及距离远近,主要考虑了各网格点向本站的实际输送量。这与风速在该格点到本站的投影值即实际方位有关。通过这样的计算,各个格点对本站的实际贡献就被充分考虑了。在引入的因子筛选时,定向输送量的相关性明显高于物理量原值。

为了充分反映因子和预报量之间的内在联系,将因子通过一定的非线性变换来放大这种关系。主要通过X -1,X 2,X 3,X 1/2,lnX,X -2,sinX 以及cosX 等函数进行变换。原来的因子与预报量之间完全呈线性的依赖关系。通过这些函数的变换后,因子与预报量之间即转化为曲线函数关系,然后将原物理量和函数变换后的值一起进行因子筛选。

4 大雾预报因子的分布及统计特征 4.1 因子筛选后反映的分布特征在进行相关普查后,因子有以下几个分布特点:

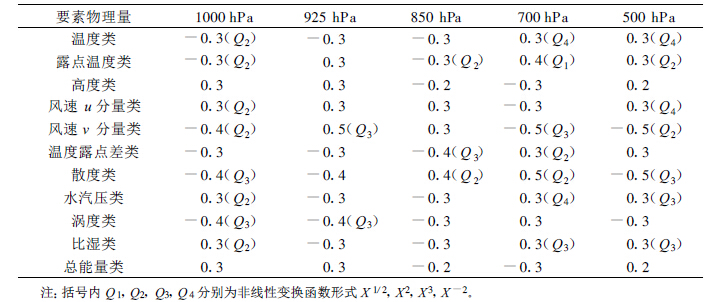

(1) 非线性的数学变换并不会使所有的因子都提高相关系数。有的变换能明显提高因子与预报量的依赖关系,相关系数可达0.45 以上,但有的却使因子的分布和预报量之间的关系变得杂乱无章。引入的非线性变换和未变换的高空因子最大相关系数统计如表 2 。由表看到,三角函数变换的因子都未入选,非线性变换的入选因子明显多于未经变换的因子。

|

|

表 2 引入的非线性变换和不变换高空因子最大相关系数统计表 |

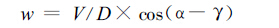

(2) 网格点上同一物理量与预报量之间的相关分布呈连续性分布或离散性分布(图 5)。由图 5 可以看到相关系数在某一个区域的格点场分布中十分有规律地按层次向中心包围,中心的相关系数最高,达到了0.5,而且0.2 以上的相关格点成片的连续分布,这反映了内在物理性质联系的共性。这些关键区有利于将具有高相关性的多格点统一合并在一起,作为一个单一的但具有大量信息的因子。有些分布离散,无规则可言(图略),这些因子弃之不用。组合因子计算公式为:

|

(4) |

式中B 为组合后的综合因子,Q 为非线性变换函数,A′为某关键区内某格点的定向输送量,通过式(2)计算获得,n 为入选格点的序号,m 为某一关键区内引入模式的总格点数。

|

|

|

图 5. 925 hPa 风速v 分量格点场和大雾预报量的相关系数分布图

*为湖州本站 |

|

4.2 入选高空因子的统计特征

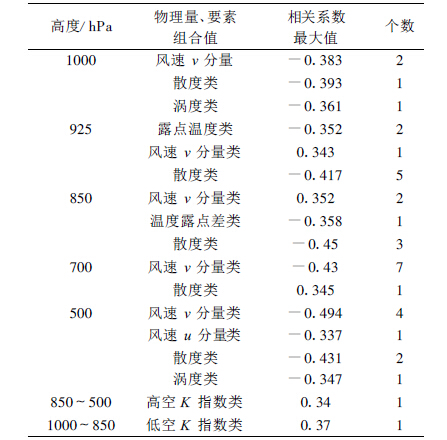

在经过上述的组合、筛选以及自相关剔除后,总样本数为149 个,因此选定46 个因子,其中入选的高空因子36 个,分布见表 3 。由表 3 可以看到,与大雾关系密切的是风场u 、v 分量,散度、涡度、高空K 指数,低空K 指数。分析显示,所有引入的因子中v 分量引入最多,而且注意到850 hPa和925 hPa的v 分量和大雾发生呈正相关,更加表明大雾发生前夕低层的南支分量输送对大雾发生所需的逆温和湿度条件有着紧密的配合;同时1000 hPa 的v 分量和大雾发生呈负相关,表明地面风速过大不利于大雾的形成,当地面处于静风或微风的时侯,有利于大雾的发生。南北分量的大小反映了南支水汽供应及北方冷空气入侵的变化。高空引入因子均为经过关键区组合的定向输送量,为表述方便以下仍称原物理量类。如温度类就是指某一区域某一等压面上温度成片格点向湖州的定向输送量的组合值。分析发现影响大雾形成的高低层因子在地理分布上有着一个非常显著的特点。即高空高相关区大都在本站南方地区,而且以东南方的区域居多(图略)。而低空高关区大都位于本站所在经线以西地区(见图 5)。高低层因子的这种分布的确反映了大雾发生与高低层影响的天气系统不同有关。500 hPa 副高的强弱及稳定是影响长江中下游地区天气的重要因素,这是大雾形成的至关重要的条件,这可能就是高层因子多取自东南方的原因。而低层925 hPa 的影响系统往往是来自华西的小系统多,因此,入选的因子大都来自湖州所在经线以西地区,更详细的原因还有待进一步探讨[8] 。

|

|

表 3 大雾预报模式引入高空因子的统计表 |

4.3 地面单站因子统计特征

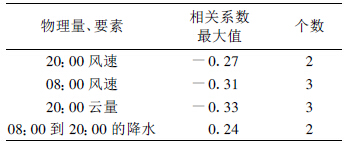

为了适应大雾发生的局地性,同时引入了10 个湖州站气象要素及变换后的因子(表 4)。由表 4 可以看出地面的入选因子符合对传统大雾的认识和分析:风速与雾呈反相关;云量直接反映了辐射雾的发生条件;降水则提供了大雾发生所需要的水汽[9] 。

|

|

表 4 湖州大雾预报模式引入气象观测站地面气象要素因子统计表 |

5 神经网络对非线性问题的处理能力 5.1 BP 神经网络的建模原理

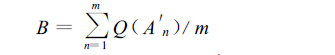

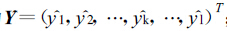

用BP(Back-Propagation)神经网络作为数据处理和建模的基本形式,先通过传统统计方法对大雾的特征参数进行提取。作为BP 网络的输入层,对网络的结构和参数进行优化[10]-[11],并试用这样的模型对大雾进行预测。设输入向量为X =(x1,x2,…,xi, …,xn)T ,隐层输出向量为Q =(Q1,Q2,…,Qj, …,Qm)T,输出层向量为

|

(5) |

输出层误差与期望输出与实际输出之差有关,而各隐层的误差信号是从输出层反传而来的。

5.2 大雾BP 神经网络预测模型将能见度样本分为两类:大雾和无雾,将轻雾样本也归于后者。这样就把大雾的预报转化成大雾和无雾的类型识别问题。

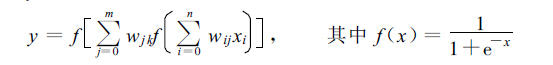

由于各个因子的量纲不同,在成为网络的输入之前,应对不同的因子在其取值范围内分别进行归一化处理,

|

(6) |

其中xi 代表样本中各因子经标准化后的值,xi′为实测值,xmin为最小值,xmax为最大值。

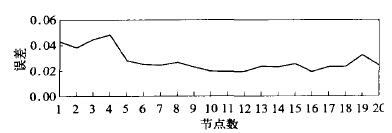

隐节点的作用就是从样本中提取并存储其内在规律,每个隐节点有若干个权值,而每个权值都是增强网络映射能力的一个参数。图 6 是应用试凑法试验获得的隐节点个数与误差分布曲线图。从1000 次迭代反馈误差与隐层节点数变化看到,10,11,12 个隐节点相对误差较小,也就是说收敛速度较快。虽然16 个隐节点的误差最小,但振荡较大,因此我们选择较平稳的11 个节点。

|

|

|

图 6. 反馈误差和隐层节点变化

|

|

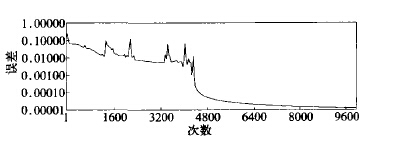

在训练过程中,利用梯度下降法的原理,拟合误差经过迭代不断减小(见图 7),当下降至0.00001 时,我们假设其精度基本达到要求。因子与隐节点的初权值经迭代逐渐收敛成比较稳定的数列;隐节点与输出节点的权值也同样如此。

|

|

|

图 7. 神经网络训练误差变化曲线

|

|

6 模型的预测效果

将形成的模式投入业务应用,每天15 :00 自动输出预报结果,将输出结果与实况相比较。试验数据共91 个样本,其中共有23 次大雾,报对21 次,空报7 次,漏报了2 次,准确率为70 %;无雾的过程共有66 次,报对61 次,报错9 次,准确率为87 %。从试验结果我们看到,BP 神经网络经过训练对大雾有较强的识别能力,其中湖州本站的大雾过程全部报对;对区域内三县二区的大雾也基本报对。在空报的多数个例中,虽然湖州站或县站的能见度超过1 km, 但周边城市和高速公路沿线不同程度地出现了大雾现象。

本文第1 章能见度分为3 个等级是根据测报规范,但在实际业务应用中,经常会出现介于大雾和轻雾间的模糊状态,而且雾的局地性很明显,从陆上及内河交通安全考虑,能见度大于4 km 对交通安全就没有直接影响,因此,为了服务上的需要,我们把关于雾的服务内容细化为:浓雾、大雾、轻雾、无雾4 档,在前述3 个等级划分的基础上,当VV ≤0.5 km时称为浓雾,当1.0 ≤V V <2.0 km时服务上称为有雾的模糊区,当V V>4 km则视作无雾。

在将历史样本能见度和预报模式的输出值Y 进行排序比较后,确定了Yc1,Yc2,Yc3三个临界值。

当Y ≥Yc1时,发浓雾警报,“未来24 h 本市范围有浓雾出现,能见度小于1.0 km, 建议高速公路适时关闭,对城郊国道、省道线加强交通管理” 。

当Yc1 >Y ≥Yc2 时,发大雾预报,“未来24 h 本市范围有大雾出现,能见度小于2 km, 要注意交通安全,减慢车速,防止事故发生” 。

当Yc2 > Y ≥Yc3 时,发轻雾提示,“ 未来24 h 本市范围有轻雾出现,能见度在2 -4 km之间,希望谨慎驾驶,注意交通安全” 。

当Y <Yc3时,能见度大于4 km, 确定为无雾,天气预报中不提雾的内容。

由于在实际服务时作了具体分类,因此对外预报中基本满足了交通部门的需要,如2004 年10 月7 日模式计算Y 为0.64,输出值小于浓雾临界值Yc 1,对外服务按大雾发布,次日早晨在市区测站能见度为1.5 km, 评分准确,而郊区菱湖却遇到了浓雾,由于对模式输出结果的模糊区作了分级处理,服务预报是准确的。

又如2004 年4 月11 日,预测计算Y 值为0.72,大于临界值Yc1,对外服务发布了浓雾预报,12 日测站最小能见度为1.2 km, 按评分,模式预报为空报,但当天在南浔和太湖边能见度都仅有百米,318 国道车辆堵塞,评分虽然错了,但服务效果很好。

7 结论通过对湖州市大雾天气分析研究,得出如下结论:

(1) 一般平原大雾主要发生在10 月到次年4 月,山区则发生于9 月到次年5 月,每年11 月至次年1 月大雾出现几率最频繁,对交通威胁最为严重,因此11 月至次年1 月是预报服务重点。

(2) 大雾发生前的环流特征是500 hPa 和700 hPa 中纬度环流平直,多小槽活动,上游地区为一致的偏西气流,低层850 hPa 槽前偏南气流明显,温度场暖脊稳定少动,在槽前西南气流的配合下暖平流十分明显。

(3) 大雾易发生于地面变性冷高压、弱高压、均压区或入海高压后部的倒槽内。近地层则多为微风或静风,层结不稳定,湿度迅速增大。利用近地层气温及土壤温度的观测资料能有效地描述近地层大气物理特征。

(4) 以物理量变换、组合计算后的定向输送量对背景场的动态量化十分有效。

(5) 应用BP 神经网络处理非线性问题本文作了有效的尝试,选取气象要素与物理量等预报因子作为网络输入层节点值,建立大雾预报模型,可以较完整地描述形成大雾的整个背景场,包含的信息量大,业务应用效果明显。

| [1] | 王继志, 徐祥德, 杨元琴. 北京城市能见度及雾特征分析. 应用气象学报, 2002, 13, (特刊): 160–168. |

| [2] | 陈江, 陈万隆, 陈宇能, 等. 中尺度非均一边界层气候的数值研究(Ⅱ)夏季的数值试验. 应用气象学报, 1993, 4, (1): 31–37. |

| [3] | 崔克强. 边界层湍流通量参数化方案. 应用气象学报, 1997, 8, (增刊): 43–49. |

| [4] | 高志球, 卞林根, 程彦杰, 等. 利用生物圈模型(SiB2)模拟青藏高原那曲草原近地面层能量收支. 应用气象学报, 2002, 13, (2): 129–141. |

| [5] | 徐怀刚, 邓北胜, 周小刚, 等. 雾对城市边界层和城市环境的影响. 应用气象学报, 2002, 13, (特刊): 170–176. |

| [6] | 徐元泰, 丁一汇. 气象场客观分析和中尺度滤波. 大气科学, 1988, 12, (3): 52–60. |

| [7] | 汤兆焘, 李法然, 杨育强, 等. 暴雨和强对流天气预报系统的因子引入. 浙江气象科技, 1994, 4: 16–20. |

| [8] | 毛恒青, 李小泉. 典型相关分析(CCA)对我国冬季气温的短期气候预测试验. 应用气象学报, 1997, 8, (4): 385–391. |

| [9] | 天气学原理和方法, 北京: 气象出版社, 1981. |

| [10] | 神经元网络控制, 北京: 机械工业出版社, 1998. |

| [11] | 神经网络技术及其应用, 1998. |

2005, 16 (6): 794-803

2005, 16 (6): 794-803