2. 中国气象科学研究院, 北京100081

2. Chinese Academy of Meteorological Science, Beijing100081

大气风廓线仪(Atmospheric Wind Prof iler,简称AWP)是利用大气中的各种尺度的湍流引起折射指数变化而对电波产生的散射作用,测量得到空气运动的多普勒效应的信号,经过资料处理得到实时的大气风廓线。同时,风廓线仪还可以配合电声探测系统(RadioAcoustic Sounding System,简称RASS)探测大气温度廓线。由于大气廓线仪可获得时间分辨率较高的风廓线变化过程的资料,因此风廓线探测系统在全球范围内已广泛应用于行星边界层和对流性降水等中小尺度天气的研究中。美国、日本等国家已经将大气风廓线仪应用于其国内的气象业务运行网,用于测量自由大气、湍流以及大气稳定度等[1]。

我国也一直在开展风廓线雷达的研制及研究工作并取得一定进展[2-3],1989年中国气象科学研究院研制了UHF风廓线雷达探测系统[4],用于北京中尺度灾害天气预报基地的业务试验,并证明了其有效性和可靠性,顾映欣等[5]利用北京风廓线资料对局地暴雨、锋面等天气过程进行了分析,陈少应等[6]针对1997年华东电子工程研究所研制的风廓线雷达分析了边界层风廓线雷达的测量精度。2001年,阮征等[7]对使用风廓线仪探测降水云体结构的方法做过研究,进一步拓宽了风廓线仪的探测应用范围。2002年夏季,在“973”暴雨野外试验期间由中国气象科学研究院和日本东京大学合作在中国安徽省的肥西县气象局(31°41′N,117°08′E)安装了AWP和RASS(简称WPR)探测系统,获取了2002年5月28日~7月20日长江中下游梅雨锋观测试验期间的资料。本文应用风廓线资料对梅雨锋期间中尺度降水的对流特征进行了初步分析。

1 WPR探测系统结构安装在肥西的WPR探测系统是日本三菱公司生产,型号为WPR 1300 。由天线、模块箱、收发信装置和数据处理4大部分组成。WPR 1300的发射频率为1357.5 MHz ±2.715 MHz,发射峰值功率为2 KW,脉冲宽度分为0.67 μs,1.00 μs,1.33 μs和2.67 μs,最多同时发射5个波束,变化范围在0°~15°内,探测最小风速为0.2 m/s 。

与大气风廓线仪同步安装的RASS探测系统由4个扬声器,1个放大器和廓线仪的数据处理单元组成。RASS利用声速与气体特性参量的关系测量空气虚温。通过风廓线仪与RASS的信号换算得到温度廓线资料,还可以推算出大气湿度廓线[8]。

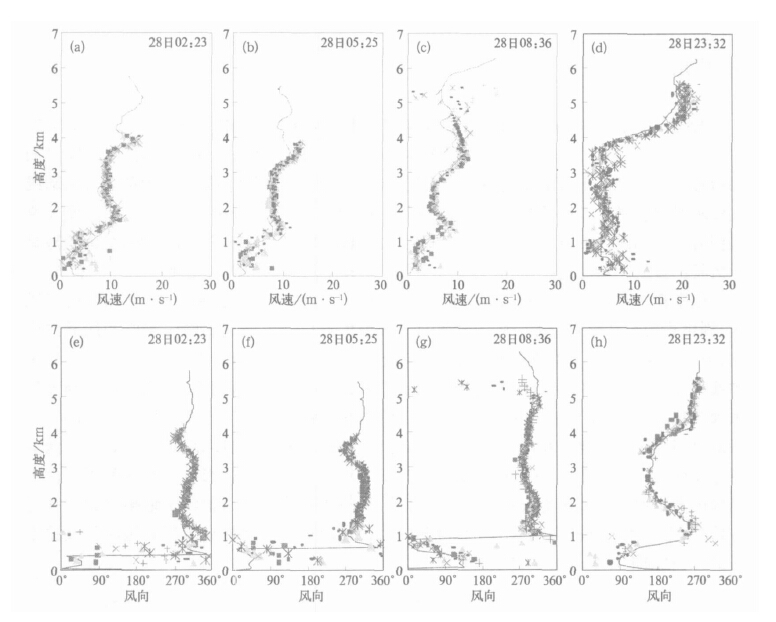

2 对比试验分析针对安装地点的大气和地形条件及观测的精度要求对大气风廓线仪的观测参数进行适当的调整是保证大气风廓线仪能够获得所需资料的前提和基础。我们将调整后的大气风廓线仪与Vaisala公司生产的探空仪和探空接收系统RS 80在2003年5月28~29日进行了8次对比试验。图1给出4组探空仪和对应时刻的风廓线仪探测的风速和风向廓线。由于探空仪探测得到的是在一段时间范围内大气的连续状况,而风廓线仪获得的是每隔3 min的瞬时资料,为便于比较,每时刻对比图中给出施放探空仪前后各3次及施放时廓线仪的观测值(共7次),其平均值可近似表示施放探空仪时大气的状况。图中时刻为探空仪观测时间,实线为探空仪观测资料,不同形状的点线表示7个时刻风廓线仪的资料。从图中可以看出风廓线仪观测高度均可以达到4000 m以上,两种仪器测得的风向的相关系数为0.966,风速的相关系数为0.866,风向观测误差比风速小。

|

|

| 图 1. 2002年5月28~29日在安徽省肥西气象站大气风廓线仪和探空仪探测的风速、风向廓线对比(时间为世界时, 下同) | |

大气风廓线仪与探空仪测量的平均偏差随高度变化的趋势可分为3个层次,第1层次为1000 m以下,偏差较大;第2层次是1000~4500 m之间,偏差相对较小;第3层次是4500 m以上,偏差增大。造成低层较大偏差的主要原因:一是可能由于风廓线仪旁瓣回波的作用,受近地面移动物体回波影响较大,解决它的主要手段就是在风廓线仪天线附近加装可遮挡回波的篱笆(Fence);二是可能在大气边界层内由于太阳对地表的加热作用,导致近地面层对流活动剧烈,而大气风廓线仪探测的时间及空间分辨率较高,因此获得的数据变化较大。而高层的偏差可能与风廓线仪的探测能力有关,大气风廓线仪发出的无线电波到达高空后经过无数次的反射、折射后,被风廓线仪接收到的信号有很大部分是噪声,所以处理后得到的数据与探空仪数据会有较大偏差。这个结果也可从观测资料中的信噪比变化反映出来。

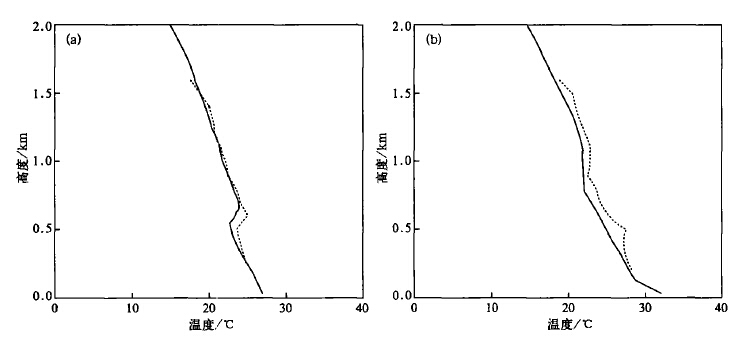

同时,对RASS探测的温度廓线也进行了对比(图2),相关系数为0.97 。对比结果表明:大气风廓线仪测量的风向和风速以及RASS测得的温度数据与探空仪的测量数据有比较好的一致性,说明选用的探测参数正确,其探测资料具有一定的可靠性。

|

|

| 图 2. 2002年5月28日在安徽省肥西气象站RASS和探空仪探测的温度廓线对比 (a)02 :23, (b)05:25 (实线为探空仪数据, 虚线为RASS数据) | |

3 应用分析

2002年长江中下游梅雨锋观测试验期间出现了两次较大的降水过程,分别在6月22~24日和6月27~28日,日降水量分别为94.7 mm和91.3 mm,其中6月22~24日的暴雨过程主要是由于梅雨锋上的对流系统引起的。本文应用试验期间获得的大气风廓线仪资料对这次降水过程的对流和风场特征进行初步分析。在分析前,依据不同高度风速范围对大气廓线仪资料作了剔除,并且为了去除边界层内小涡动的扰动影响,更清楚地显示风场的日变化和对流特征,对资料分别作了滑动平均和算术平均处理。

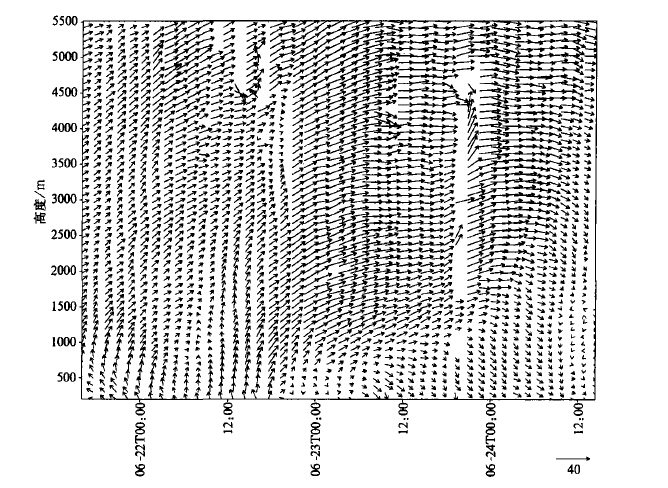

通常在3000 m以下高空,如果在持续时间1 h左右连续探测到大于12 m/s的强风速,则可视为存在低空急流。低空急流对于暴雨的形成一方面起着输送水汽和能量的作用,另一方面又有助于维持必要的动力学条件[9-10]。图3是2002年6月22~24日对风廓线仪探测资料做36点算术平均得到的水平风速高度-时间剖面图。从图中可看到大气风廓线仪观测到22日14 :00从底层开始连续出现较强的偏南气流,22日16 :00开始,以西南风向为主的风速不断增大,平均风速达到16 m/s,最大风速接近20 m/s,这支西南低空急流逐渐向高空延伸,并持续到24日,23日16 :00开始降水并形成了特大暴雨。由于暴雨的发生通常与强西南向的低空急流有关,大气风廓线仪可以很清晰地捕捉到这种降水信号,因此通过分析大气风廓线仪观测的风速廓线可以显著提高短期和短时天气预报的能力,对预报降水有重要的作用。

|

|

| 图 3. 2002年6月22~24日安徽省肥西县气象站的水平风速高度-时间剖面图 | |

另外,从图3中可以观察到22日肥西气象站上空低层风向以东南偏南向为主,高空以西南向偏西为主,风向随高度呈顺时针转动,高低空存在垂直切变。23日开始低层风向从西南转成西北,4000 m以上高空出现了很强的偏西气流,风向转变期间恰好是发生强上升运动的时段,表明有较强的对流运动。由于西南风低空急流输送了大量的水汽,与冷干的西北气流相遇并被抬升,造成强烈上升运动,到达高空后冷却,形成了23日夜间24日凌晨的降水,随着西北气流的不断南下,抬升运动加强,强对流发展剧烈,造成降水增强,23日20 :00降水量为25.5 mm 。降水结束后,整层风转变成西北气流。这次降水过程前后风场的转变过程在850 hPa和500 hPa的天气图(图略)上也可清楚的看到,850hPa图上槽线从安徽北部经湖北中部一直到重庆南部,槽线南侧为副高控制,副高脊线位于24°N附近,副高和槽线之间有低空西南急流;500 hPa图上30°~40°N之间为基本平直的西风气流,与大气风廓线仪探测的气流分布特征完全一致。充分表明了大气风廓线仪对风的垂直结构有较强的探测能力。同时,利用风廓线仪探测的风廓线资料,实时监测风的垂直切变及其切变发展的深度,对及时准确预报降水非常有利。

4 小结综上所述,可以得出以下结论:

(1) 大气风廓线仪和电声探测系统可获得时间分辨率较高的风廓线变化过程资料。通过对安装好的WPR探测系统观测参数的适当调整,并与探空仪探测结果进行了对比试验。结果表明WPR探测系统与探空仪的测量数据有较好的一致性,风向、风速、温度的相关系数分别为0.966,0.866,0.97,说明这次试验获得的大气风、温廓线探测资料具有较高的可信度。

(2) 大气风廓线仪资料具有较高的时间和空间分辨率,通过分析其探测到的水平风廓线资料,可清晰地发现并连续监测与暴雨有关的低空急流的发生和发展变化,从而可以显著提高短期和短时天气预报的能力,对预报降水有重要的作用。

目前WPR探测系统只能探测单站上空的风和温度资料,探测水平范围内的资料有一定的局限性,应考虑将WPR布网或与其他地面和高空探测资料,特别是与多普勒雷达资料结合应用,才能发挥出重大的作用。我国正在建设高起点、高水平的中国新一代天气雷达监测网,随着我国对流层风廓线仪布网建设的发展[11],这种高技术、高精度、运行可靠的高空探测设备将对我国气象业务应用水平的提高发挥重要作用。

| [1] | 孙宪章. 大气遥感探测系统---风廓线雷达. 现代雷达, 1994, 4, (2): 21–30. |

| [2] | 吕达仁, 王普才, 邱金恒, 等. 大气遥感与卫星气象学研究的进展与回顾. 大气科学, 2003, 27, (4): 552–566. |

| [3] | 张胜军, 徐祥德, 吴庆梅, 等. “ 中国登陆台风外场科学试验” 风廓线仪探测资料在四维同化中的初步应用研究. 应用气象学报, 2004, 15, (增刊): 101–108. |

| [4] | 马大安, 田文斌, 丁渭兴, 等.对流层风廓线雷达的研制.京津冀中尺度气象试验基地文集.中国气象科学研究院 中尺度气象研究所, 1989. 697 5期王欣等:风廓线仪系统探测试验与应用 |

| [5] | 1989-1990年UHF风廓线雷达资料的分析和应用, 北京: 气象出版社, 1993: 194-201. |

| [6] | 陈少应, 王凡. 风廓线雷达测量精度分析. 现代雷达, 2000, 10, (5): 11–17. |

| [7] | 阮征, 葛润生, 吴志根. 风廓线仪探测降水云体结构方法的研究. 应用气象学报, 2001, 13, (3): 330–338. |

| [8] | Toshitaka T, Masaki M, Jun-ichi F, Estimation of a humidity profile using turbulence echo characterist ics. J Atmos Ocean Technol, 2001, 18: 1214–1222. DOI:10.1175/1520-0426(2001)018<1214:EOAHPU>2.0.CO;2 |

| [9] | 大气物理学, 北京: 北京大学出版社, 2003. |

| [10] | 1991年江淮特大暴雨期间低空急流的大尺度分析, 北京: 气象 出版社, 1996. |

| [11] | 张庆阳, 张沅, 李莉, 等. 大气探测技术发展概述. 气象科技, 2003, 31, (2): 119–123. |

2005, 16 (5): 693-698

2005, 16 (5): 693-698