2. 陕西省气象科学研究所, 西安710015;

3. 中国科学院大气物理研究所, 北京100029

2. Shaan xi Institute of Meteorological Sciences, Xi' an710015;

3. Institute of Atmospheric Physics, CAS, Beijing100029

1946年Schaefer[1]在实验室内意外发现,干冰(固态二氧化碳)投入冷箱中的“过冷云”时,在其下落路径上迅速出现了大量细小冰晶。这一发现使人工激发冷云降水技术成为可能,此后经多次野外试验得到了证实。

干冰是由LC在常压下快速释放冷却形成,多呈雪花状聚结体,色白不透明而松散,经压缩可形成不同形状和大小的干冰块。

国内在飞机人工增雨中主要使用的催化剂为AgI或干冰(CO2),即用人工冰核或强冷却剂在冷云中触发冰水转化的物理机制达到人工增雨的目的[2]。使用干冰作催化剂时,多采用雪花状干冰,作业前由储存于高压瓶内的LC快速释放于布袋中,冷却冻结成雪花状干冰,再转存放在保温箱(桶)中待用。若当天不能及时使用,即使存放在低温常压冷库中,亦会很快升华损耗而难于保存,这是干冰用作冷云催化剂的最大不足,其次是播撒不均匀、不连续。尽管有此不足,但由于干冰具有其他催化剂不可替代的优点,例如,在轻度过冷的云中,能够稳定核化形成大量人工冰晶(1012/g),核化率几乎与温度无关,核化时间短,几乎是瞬时核化,不对下风方云区构成催化剂“污染”,即使在作业区内长时间大剂量催化,亦不存在潜在的环境危害,并且价格低廉,因而在国内外广泛使用。此外,随着对催化剂播入云中扩散稀释增长过程观测研究的深入,考虑到层状云内湍流扩散较弱(相对于积状云)、云中冷层可转化的水汽总量(冷层水汽量与上升气流给冷层输送的水汽量之和)不如积状云等因素,在层状云中,如果大量引入成核率高达1015/g的催化剂,冷层中的催化粒子难于迅速扩散稀释,在有限水汽量的制约下,高浓度区的催化粒子难以同时全部增长成雨胚,这将导致催化粒子的损耗(如聚并、粘附等)。如果是异质核化的催化剂(如Ag I等),温度不适合更难核化,即使在适宜温度区,也会因水汽量有限而大量转化为过冷云水,可能抑制自然雨的形成、发展、持续等过程,影响了实际的增雨效果。干冰由于核化率适中,更容易迅速扩散稀释,可能是层状云人工增雨比较合适的一种催化剂。胡志晋等[3]一维数值模拟表明催化引入较多的人工冰晶可使部分冰面过饱和水汽转化为降水,陈万奎等[4]进一步展示了外场试验的物理证据,在低的过冷水含量(S LWS),人工增雨要形成有经济效益的降水,除来自云中部分SLWS外,还来自于冰水面饱和水汽密度差值。干冰由于核化率适中,更容易迅速扩散稀释,可能是层状云人工增雨比较合适的一种催化剂。

为了克服干冰使用上的不足,人们试图使用LC直接播撒技术。经过摸索试验,Fukuta[5]在消除山谷低云的阳光计划中,使用了直接播撒LC的有关技术。陕西省人工影响天气中心于2001年引进了这一技术,并在播散装置、播撒率及播出物相态、粒子形状、尺度谱等方面进行了试验和测定,了解了LC播撒的特性,有利于这一技术进一步改进和逐步完善。

1 LC播撒装置组成二氧化碳在常压常温下为气体,常压低温下(t≤-78 ℃)为固气共存,高压常温下为液气共存。因而LC可十分方便地储存于通用耐高压(15 MPa)的钢瓶内。

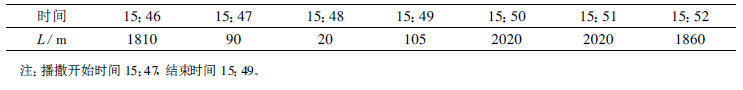

LC播撒装置由储液钢瓶、可调节钢瓶倾角支架、排液管和喷头组成(图1)。

|

|

| 图 1. 运-12机载可调式液态二氧化碳播撒装置 | |

储液钢瓶应选用耐压为15 MPa的标准产品,以保证在飞机上使用的安全性。支架应能承受足够载荷,以防止变形折裂,另外还要方便地调节支架角度(一般相对地面10°~15°),以确保钢瓶口完全被LC浸没,而不含气态二氧化碳。排液管要耐高压耐低温,宜采用聚四氟乙烯(Tef lon)软管或内径2~4 mm优质铜管。喷头要薄且光滑,确保喷撒顺畅,宜采用锰钛合金或优质铜材,以免变形。各部件的连接要密封,内径一致,避免变径引起截流膨胀冷却形成干冰,堵塞喷头或排液管,影响喷撒效果。经多次喷撒试验,播撒装置的关键技术为克服截流膨胀冷却,喷头孔径为0.6 mm较为适宜,喷撒较为流畅。

由于钢瓶中的LC是气液共存,要保持LC的喷出,而非二氧化碳气体,钢瓶口必须以一定的倾斜角(10°以上)朝下。另外,在多数播撒温度区,LC的密度小于水和颗粒物,所以,一旦LC中有水和颗粒物,就会马上造成喷头堵塞。经反复喷撒试验发现,LC中水和颗粒物的含量至少要低于0.001%,其他气体成分含量喷撒效果影响不明显。

2 播撒率试验 2.1 地面试验进行地面试验,一是检验该装置操作是否方便、安全,各部件连接是否密封、有无变径,喷撒是否流畅;二是进行不同情况的播撒率试验。当钢瓶初始压力为5 MPa时,对喷头不同孔径(0.2~4 mm)、不同钢瓶支架角度(0°~28°)进行喷撒试验。经多次试验表明:该装置喷撒较为流畅,无泄漏和堵塞现象;单只钢瓶的播撒率为4.3~47.3 g·s-1;当孔径为0.6 mm,支架角度12°时,钢瓶压力由5 MPa(播撒)降至3.8 MPa(播完)时,播撒率为12.8~6.3 g·s-1。

2.2 空中机载试验空中试验环境与地面不同,因为在空中不仅以60~110 m·s-1的速度飞行,而且作业环境气压低于地面气压(一般作业高度的气压700~500 hPa),这种环境有利于LC快速喷撒。经多次试验,当喷头孔径为0.6 mm 、支架角度为12°、钢瓶压力为5.0~3.2 MPa时,播撒率P(由播撒前后钢瓶重量差ΔW与播撒时间Δt之比P=ΔW/Δt)稳定在P=10.7~11.0 g·s-1,略高于地面相同条件的播撒率。若播撒飞机的航速为6 km·min-1(相当于An-26飞机),P折合成单位距离的用量为107~110 g·km-1,而美国催化对流云的干冰用量为Ps=250~3000 g·km-1,因此,空中试验得到的单只钢瓶LC播撒率低于美国催化对流云的干冰用量。为了增大播撒量,可以同时开启多个钢瓶或增大喷头孔径,以满足不同类型作业云体的催化需要。

3 LC播出物相态、粒子形状和尺度谱干冰核化率曾引起不少争论,1978年Holrogd等[6]发表了对流云顶干冰催化成冰能力一文,指出1 g干冰可产生约1011个以上冰晶的观测结果。当时有人认为:干冰作为制冷剂,它的成冰能力在于使云中云滴冻结成冰晶,因此很难得到这样高的核化率。稍后,Vonnegut[7]就此发表了关于干冰催化云误解一文,指出干冰成冰能力不是使云冷却导致云滴乃至云凝结核吸湿长大成小云滴冻结,而是干冰表面极低温度区内水汽直接凝华成冰晶。Mason[8]同意文献[7]的观点,进一步指出:由于干冰表面附近极大过饱和度,使水汽自发凝结成高浓度小云滴,再在-40~-78 ℃低温环境中冻结成冰晶。这样,干冰核化机理基本取得了共识。

问题是直接播撒LC是否和干冰核化机理相同? 试验的关键是测定LC播出物中是否有大量的LC液滴或干冰粒子。若是LC液滴,因其表面温度-78 ℃和干冰粒子核化机理一样,能起到冷云催化剂的作用。若只是完全汽化的二氧化碳气体,就不存在-40~-78 ℃高过饱和水汽区(高度低温区),不存在使云中水汽直接转化为冰晶的条件,因而直接播撒LC起不到催化成冰作用。为此,对LC播出物相态、粒子形状、尺度谱的测定具有十分重要的意义。Fukuta[5]亦未曾有相关实际测定的报告和数据。

下面列出了一次综合测定结果,测量场所为空旷场地,环境微风、轻雾,温度与露点温度分别为t=2 ℃、td=-2 ℃。主要测定设备有:FSSP-100(测定粒子尺度0.5~47 μm数浓度nc和尺度谱)、2D-C(测定粒子图像、尺度25~800 μm数浓度ni与其尺度谱)、三用滴谱仪(复膜技术取样收集粒子尺度在100~102μm)、短光程能见度仪(用于测定尺度10-1~103 μm粒子群消光截面积S引起的能见度L的降低)。

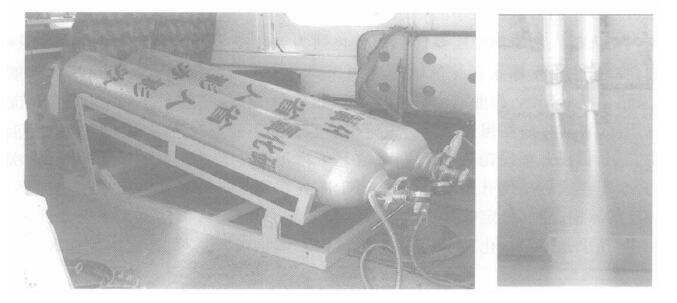

复膜法(如聚甲基丙烯酸甲脂等)取样分为两种,一是用三用滴谱仪收集LC播出物流束中的粒子,这些粒子依惯性运动撞击在涂有复膜液的取样片上,再浸入复膜液中;二是用更大面积的取样片,收集播出物流束中自由沉降的粒子。取样后立即进行显微照相(数码相机),通过计算机分析处理,给出粒子尺度谱、数浓度,配合人工显微观测判断粒子相态。图2a是用三用滴谱仪取样获得的典型粒子的显微照片图像,取样片距离LC喷头轴线5 cm处。由图2a分析判别得到:尺度在10 μm以下的粒子多是边缘清晰光滑的圆形透明印痕,它们是LC液滴碰撞浸入复膜液后,LC液滴留下的印痕,尺度大于10 μm的粒子,多为内部不规则、不透明状,外部光滑透明,不是完全的球形,不规则不透明的粒子为干冰粒子。图2b是自由沉降取样获得的粒子显微照相图像,取样片离LC喷头水平距离1.5 m,离播出物流束中心轴下方约50 cm,进一步证实了LC播出物中含有干冰粒子。通过上述复膜法取样获得的图像分析,证明了LC播出物中确实含有大量的液态和固态二氧化碳粒子的事实。

|

|

| 图 2. 二氧化碳粒子显微照片(图中标尺刻度为0.01 mm, 400倍率的显微照片) (a)三用滴谱仪撞击取样, (b)自由沉降取样 | |

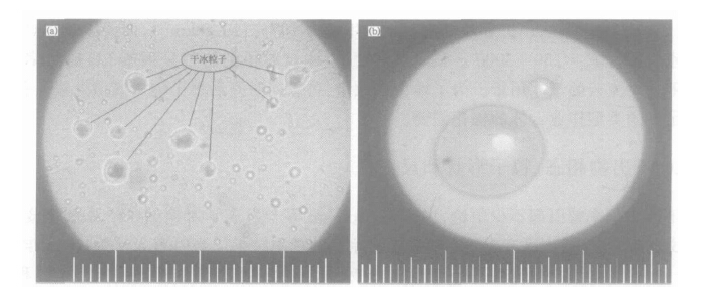

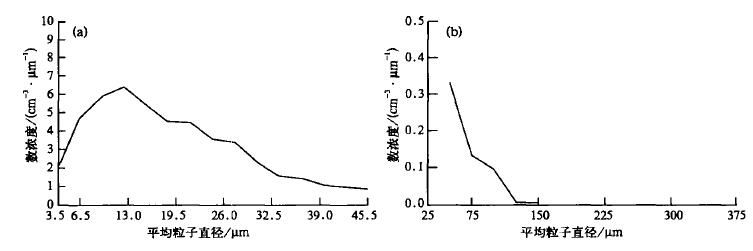

图3为复膜法测量LC播出物的粒子尺度谱分布结果,由图3a和3b看出:自由沉降法获取的小粒子数低于三用滴谱仪,显然这是合理的,因三用滴谱仪取样不存在沉降中蒸发、升华过程,能够捕获到大量小粒子。两种方法测量的尺度谱,分布形式相似,均为偏正态分布,峰值直径和最大粒子直径相近,各为4.7 μm,166.3 μm和6.5 μm,185.7 μm 。

|

|

| 图 3. 复膜法取样的液态二氧化碳的粒子谱 (a)用三用滴谱仪取样, (b)用自由沉降方法取样 | |

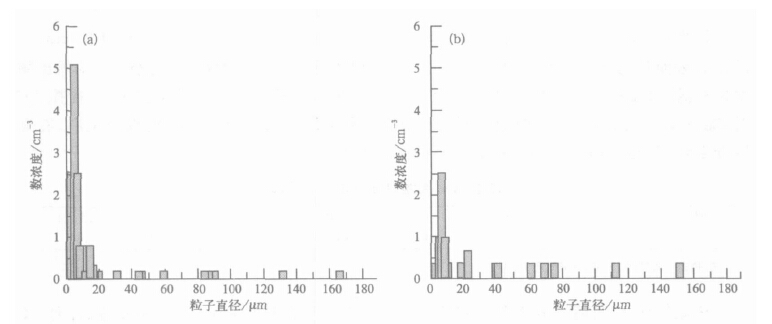

图4为FSSP-100和2D-C测定的LC播出物的粒子尺度谱分布结果,经计算,由FSSP-100和2D-C获得的小粒子浓度明显高于三用滴谱仪,各为146.1 cm-3和14.1 cm-3。FSSP-100测定的谱分布仍为偏正态分布,只是峰值直径更大些,为12.5 μm;2D-C测定的最大粒子尺度平均值为150 μm,和复膜法接近。综合图3和图4分析结果表明,不同仪器的测定结果具有一定的可比性,但FSSP-100 、2D-C的取样原理、灵敏度、取样体积等方面均明显优于复膜法,获取的粒子数浓度和谱分布更具有代表性和似真性,因此,用它们测定的数据进行计算更合理。计算得到LC和干冰粒子在单位体积中的质量浓度分别为0.87 g·m-3,2.717 g ·m-3,总质量浓度为3.587 g ·m-3,计算中LC密度取值910.0 kg·m-3(环境温度为2 ℃),干冰密度取值1557.0 kg·m-3(温度-78 ℃时)[9]。

|

|

| 图 4. 粒子谱(a)FSSP-100,(b)2D-C | |

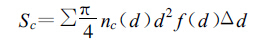

LC和干冰粒子的消光截面积分别由下面公式计算:

|

(1) |

|

(2) |

计算得LC和干冰粒子消光截面积Sc=1.054 ×10-3cm-1,S i =1.015 ×10-3cm-1,总消光截面积为S=2.069 ×10-3cm-1。短光程能见度仪因光程短,容易被LC的播出物快速充满,灵敏度高反应快。从光程上方30 cm处向下播撒LC的试验表明:当播撒LC时,能见度L迅速降低;播撒稳定时,能见度降至最低,为Lmin=20 m ;播撒停止后,能见度逐渐转好,趋于播撒前的背景值。典型测值见表1

|

|

表 1 LC播撒对能见度L的影响 |

。按能见度L与消光截面积S的关系:

为了检验LC直接播撒与播撒干冰粒子的核化能力相当,进行外场催化试验是必要的,也是检验该催化装置是否实用的重要依据。为此,进行了地面消冷雾和飞机增雨试验。

4.1 地面消冷雾试验2002年12月13日,一次大范围过冷雾笼罩关中地区,能见度L=20 m,t=-4.0 ℃,微风,浓雾稳定持久,无明显米雪和小雪花降落。

试验中,分别在3辆汽车上各安装两个0.6 mm喷头,作业区选为机场辅助跑道(25 m ×350 m),3辆车等距相隔,在作业区来回播撒LC,播撒时间140 min,播撒400 kg,播撒率为48 g·s-1(相当于每个0.6 mm喷头播撒率为8 g·s-1)。试验期间,各气象要素相当稳定,波动很小,是一次非常好的试验条件。

作业开始20 min后,在作业区下风方向约1.2~3.0 km处,出现了浓密米雪和小雪花降落,降落区面积约10 km2,降雪停止后,积雪厚度约1.5 mm,而周围未受LC播撒影响区仍无明显降雪和积雪。经对降雪出现时间、持续时间、降雪落区与作业区距离、范围等综合分析,认为此次降雪过程为LC播撒引起。这一地面试验结果证明:LC直接播撒催化有效,设置使用方便。

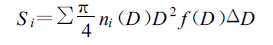

4.2 机载播云试验经精心设计的飞行作业测试,通过不同时刻对作业影响区的穿越,用机载PMS测试LC播撒引起的云中微物理响应。经对25架次观测结果分析得出:LC催化后,云内尺度2~6400 μm粒子谱均有明显变化;冰晶粒子谱拓宽、数浓度增加。图5为2003年9月17日LC播云前后用PMS测量的背景场和响应区的尺度谱。

|

|

| 图 5. 背景值与响应值浓度谱分布 (a)FSSP-100,(b)2D-C,(c)2D-P(实线为催化前, 虚线为催化后) | |

除机载PMS观测到了LC播云引起的云中粒子谱变化外,2003年9月13日,在延安机场上空试验时,组织了雷达观测,雷达站距机场2 km,空中试验区距雷达站20~50 km,711(3 cm)雷达实时跟踪观测。LC播云40 min后,雷达观测到作业催化区融化层亮带上方局部抬升突起现象。经对出现时间、回波突起宽度、高度等特点分析,可能与LC播撒有关,详见樊鹏等分析结果[10]。总之,机载试验亦证明,LC直接播撒是有效的,可以激发出人工冰晶形成。

5 结论(1) 本文提供的LC播撒装置,经地面和机载催化试验证实是催化增雨的有效工具。单只钢瓶播撒率为10~11 g·s-1,对层状云催化增雨作业,过冷水量的平均值多为10-1~10-2g·m-3,用量应为12.2~122 g·s-1,用多只钢瓶播撒能够满足用量要求,并可克服干冰催化不连续、不定量、不便保存的不足。

(2) LC播出物主要是LC滴和干冰粒子,尺度小于10 μm的多为LC滴,大于10 μm的多691 5期樊鹏等:液态二氧化碳(LC)播撒装置应用研究为干冰粒子。在喷出物流束中,单位体积内LC滴和干冰粒子的质量浓度可达3.6 g·m-3。

(3) 为保证LC喷撒顺畅,防止喷头堵塞,LC纯度要高,一般应达到99.99%。

致谢 陈万奎同志指导了本次试验, 并对论文提出了很好的修改意见, 在此表示感谢。| [1] | Schaefer V J, The production of icecrystals in a cloud of supercooled water droplet. S cience, 1948, 104: 457–459. |

| [2] | 李永振, 李茂仑, 李薇, 等. 北方降水性层状云人工增雨潜力区的逐步判别研究. 应用气象学报, 2003, 14, (4): 430–435. |

| [3] | 胡志晋, 秦瑜, 王玉彬. 层状冷云的数值模式. 气象学报, 1983, 41, (2): 194–203. |

| [4] | 陈万奎, 严采繁. 冰相雨胚转化水汽密度差的实验研究. 应用气象学报, 2001, 12, (增刊): 23–29. |

| [5] | Fukuta N.Project Mount ain Valley Sunshing.WMO Report, No12, 1989.505~508. |

| [6] | Edmond W, Holroyd III, Arlin B Super, The practicability of dryiceforon-top seeding of convective clouds. J Appl Meteor, 1978, 17, (1): 46–63. |

| [7] | Vonnegut B, Misconception about seeding with dry ice. J Wea Mod, 1981, 13, (1): 9–10. |

| [8] | Mason B J, The mechanisms of cloud seeding with dry ice. J Wea Mod, 1981, 13, (1): 11. |

| [9] | 二氧化碳生产及应用, 西安: 西北大学出版社, 1988. |

| [10] | 樊鹏, 陈保国, 雷恒池. 液态二氧化碳播云的物理效应的观测研究. 气象, 2004, 30, (2): 34–38. |

2005, 16 (5): 685-692

2005, 16 (5): 685-692