2. 中国科学院大气物理研究所大气科学和地球流体力学数值模拟国家重点实验室, 北京100029;

3. 河北省气象技术装备中心, 石家庄050021

2. LAS G, Institute of Atmospheric Physics, CAS, Beijing100029;

3. Hebei Meteorological Technique Equipment Center, Shijiazhuang050021

作为影响气候变化的重要因子,云在天气和气候及全球变化中起着十分重要的作用[1-2]。云能调节地气系统的辐射能量和水分循环的平衡,云特性的任何变化,都可能对全球气候造成很大影响,而气候变化反过来又将引起云特性的调整。由于目前认知的不足,使得无论是对过去气候的模拟还是对未来气候变化的预测都存在很大的不确定性,其中云是造成误差和不确定的主要来源。正是由于云在地气系统中的重要作用,确定云在全球的分布及变化,对气候监测和气候模式很有必要[3]。

早期云量等云气候资料主要来源于地面观测,从20世纪60年代以后才开始有卫星资料,其中最为著名的就是国际卫星云气候学计划(ISCCP)经过多年的观测建立的云气候资料集,首次为我们提供了较为系统的全球云气候资料,该资料集从一开始就在气候研究中得到广泛应用[4-6]。

云量和温度、降水一样,是重要的天气和气候参数。长期以来,气象工作者对云量分布气候特征的研究多基于地面观测的云资料,而且研究主要是针对不同区域进行的[7-16]。研究表明:云量虽然都在变化,但不同地区的变化趋势大不相同,例如,20世纪(大多限定在前80年间),美国大部分地区,云量呈增加趋势[11-12];1936~1990年前苏联低云量明显减少[13];1951~1994年间中国大部分地区,白天和夜间总云量减少1%~2%[14-15],而南极地区在过去40年里云量增加很多[16]。

由于针对特定区域的研究,所选时间区间各不相同,可比性较差,而且地基观测的区域代表性并不理想,地基测站在全球的分布也不均匀,特别是海洋上云量观测资料很少。因此一直以来,对全球云量变化的研究相对较少。另外,研究表明,20世纪最后20年是近100年全球增暖最快的,特别是90年代,为有观测记录以来温度最高的10年[17],研究这段时间全球云的变化特征,不仅可以增进对云与气候相互作用的认识,而且对气候模式的开发和模拟研究具有指导作用。本文的主要目的就是利用最新的ISCCP D2资料集的总云量参数,给出近20年全球总云量的分布特征,分析在全球气候变化背景下的云量变化趋势及可能原因。

1 资料始于1982年的国际卫星云气候学计划(ISCCP)是世界气候研究计划的一个子计划,至今已经20余年,目前仍在执行中。经过多年观测所建立的云气候资料集,首次为我们提供了系统的全球云气候资料。

利用ISCCP资料与其他资料(其中包括地面观测资料、空间分辨率更高的卫星资料以及其他云气候资料集等)进行对比研究的结果表明,尽管探测手段和资料处理方法等方面的不同使得不同云气候资料集存在量的差异,但总体而言,ISCCP的云量资料与其他云资料集吻合比较好[18-20],能够反映全球云的真实分布情况,是目前质量最好的覆盖全球的云气候资料集。此外,还有不少区域对比研究的结果也得到类似的结论,其中包括对中国地区云资料的对比研究[21-22]。

正因为ISCCP云资料集提供了系统的全球云气候资料,从一开始就在气候研究中得到广泛应用,并在实际应用中,得到不断的改进。这些应用大致可分为以下几类:研究云在不同时间尺度的变化特征[23],其中包括云的日变化、季节变化和年际变化;作为标准值,与其他试验或模式的结果进行比较[24-25];用于GCM模式,改进模式的模拟性能[26-27];结合其他气象因子或物理量(如温度,降水,辐射通量和宇宙射线等)研究它们与云之间的关系等等。

ISCCP云资料集有多种,本文所选用的是最新发布的月平均云资料集———D2资料集,其空间分辨率为2.5°×2.5°,时间跨度为1983年7月至2001年9月,它是目前最为完整的云气候资料集,相对于较早的C2资料集,在很多方面得到了改进[28]。另外,对极地云气候特征的研究也表明D2资料集的确优于C2[29]。与以前发布的D2资料集相比,本次发布的资料集更加完整,不仅仅延伸了时间尺度,更重要的是,对此前资料中存在的一些问题进行了校正(http://isccp.giss.nasa.gov/errors.html)。该资料集中涉及130个与云相关的参数,其中云量是最受关注的参数之一。

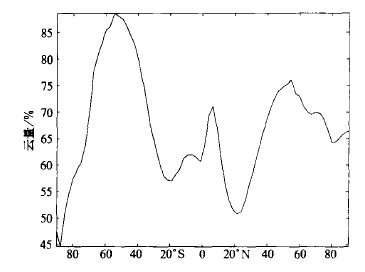

2 全球总云量的分布特征统计ISCCP D2资料集中总云量资料得出全球平均总云量约占67%。图1是1983年7月至2001年9月全球月平均总云量的经向分布曲线,彩图2是1984~2000年总云量的全球分布图。从这两个图中可以看到,全球总云量随纬度和海陆的变化,有较大差异;云量的经向变化特征非常明显:由赤道向两极,云量的分布有三个峰值带,一个位于赤道附近,另外两个分别位于60°S和60°N附近;赤道地区云量之所以多,是因为该地区接收到的太阳辐射能量最多,水汽充分,垂直气流发展旺盛的缘故;另外我们也可以看到,虽然在热带辐合带(ITCZ)云量有一个高值区,但实际上云量最多的地区并不在赤道附近,而是在南、北半球中纬度地区,特别是中纬度海洋地区,很多地方的总云量都超过了80%,这与中纬度地区气旋活动频繁是一致的。

|

|

| 图 1. 1983年7月至2001年9月全球月平均总云量经向分布曲线 | |

|

|

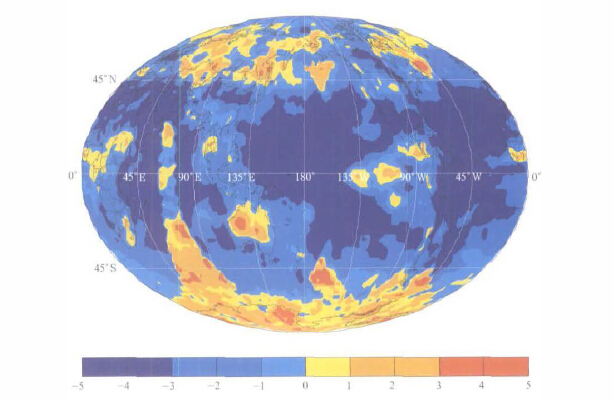

| 图 2. 1984-2000年全球年平均总云量分布(单位:%) | |

在南、北回归线附近,云量出现极低值。该纬度带是处在全球平均Hadley环流的下沉气流区,来自赤道地区的上升气流在这些地区开始下沉,使得云水蒸发,抑制了云的生成。从彩图2中可以看到,北半球位于该纬度带的非洲北部、中东、印度西北部、北美洲南部以及中美洲部分地区;南半球的澳大利亚、南美洲以及非洲的南部地区等,云量都较少,其中,中东和撒哈拉地区是地球上云量最少的地区。

从彩图2中我们也看到,南、北回归线附近并不全是少云地区,在该纬度附近,大陆的东部多云而西部少云,自东向西,云量减少。我们知道,形成云的主要水汽源是来自温暖的热带和副热带海洋的蒸发,而在南、北回归线,盛行偏东风,这就意味着,湿润的海洋大气是从大陆东边过来的。在大陆的东边,经过地表的加热作用和地形的抬升作用,形成云并产生降水,来自大陆东边的气流越过大陆到达西部时,已经消耗了很多水汽,因而云较少。由中高纬度的两个云量高值带向极地,云量再次减少,其中,格陵兰岛和南极大陆的云量最少。

另外,从纬向平均云量图中也可以看到,南北半球纬向平均云量的分布并不对称:由赤道至极圈附近,南半球各纬度带的云量都比北半球相应纬度带上的云量要高一些,但极圈至极地区域内,北半球的云量则大于南半球。这可以从两个半球海陆分布的不对称性得到解释。

从以上讨论可以看出全球总云量的分布主要是由平均大气环流和海陆分布共同决定的。

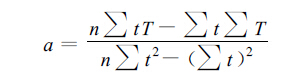

3 全球总云量的变化趋势及分析 3.1 全球总云量的变化趋势对不同云量的时间序列进行趋势分析。趋势分析的方法如下:对资料序列T(t),t=1,2,…,n,以线性函数T(t)=at+b来拟合原序列,按最小二乘法可求得a和b,其中a为趋势项:

|

a值的正负,表示该资料序列随时间变化的方向,正值表示云量随时间有增加的趋势,负值则表示趋于减小;a的绝对值的大小,表示变化的快慢程度。

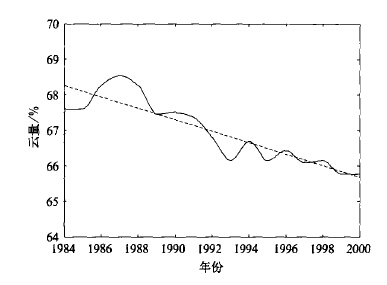

图3是1984~2000年全球平均总云量的时间变化图,总的看来,近些年全球总云量在减少,但是在1984~1987年,全球平均总云量是增加的,增加幅度约占平均云量的2%;1987年以后,云量一直呈减少的趋势,到2000年,减少量约占平均总云量的4%,这与IPCC[1]指出的全球月平均云量增加的趋势在20世纪80年代末发生逆转的结论是一致的。

|

|

| 图 3. 1984~2000年全球年平均总云量变化曲线 | |

利用ISCCP D2资料的逐月平均云量,对每个格点的时间序列,用趋势分析的方法得到各个格点的趋势项,用每10年的变化量表示,正值表示云量增加,负值表示减少;绝对值的大小表示变化的快慢。

彩图4是全球平均总云量的变化趋势图。可以看出,云量减少的区域主要在热带和副热带,特别是这些纬度带的海洋上云量减少尤为突出。相比之下,在陆地上,无论云量增加还是减少,其变化的幅度都要比海洋上的缓慢。云量增加的区域主要在中高纬度带和极地,其中包括亚洲和北美洲的东北部、欧亚大陆的中北部地区和南极大陆等,另外澳大利亚的云量也有增加。

|

|

| 图 4. 全球平均总云量变化趋势分布(单位:%/10a) | |

云量减少主要集中在中低纬度的热带和副热带地区,而高纬度地区云量变化较小或略有增加。从前面的分析看来,近20年来,全球云量变化总趋势为减少,但在不同区域的变化不尽相同。值得注意的是,在人口密集和工农业发达地区,如欧洲、东亚和东南亚以及美洲的大部分地区,近年来云量的变化趋势为减少,其中,有些地区如中美洲和南美中部地区,云量减少较多。

3.2 分析讨论云的形成、演变及其在全球的分布,是动力过程、热力过程和微物理过程相互作用的共同结果。如前所述,云在全球的分布主要是由平均经向大气环流和海陆分布决定的。另外云的生消演变及降水过程,还受到其他诸多因素(如辐射作用、地表气温、水汽含量、云凝结核浓度等)的影响,这些影响主要是通过热力过程、动力过程和云的微物理过程实现的,而不同过程之间存在复杂的相互作用。因此,这些过程的任何变化势必会影响云和云量的变化。

3.2.1 气温的影响全球气候变化首先反映在地表和低层大气的温度变化上。而气温的变化可能从不同方面对云产生影响。一方面,它会影响到大气中的水汽含量,如果气温升高,会有更多的水汽蒸发进入大气中;气温下降,会抑制蒸发作用,水汽含量减小。而在气温相同条件下,大气中的水汽含量多,更有利于云的形成,使云量相应增多。另一方面,气温的变化,能改变大气层结的稳定性,即气温升高,大气层结的稳定性减弱,对流活动更易产生,可促进云的生成与发展,有利于云量的增多;反之,则可能使云量减少。

近年来,全球平均气温和8 km以下的大气温度总的变化趋势相同,都在增加[1]。从前面的分析看到,近20年来全球总云量却在减少,这似乎与人们最初的想法不一致。因为通常认为,气温的增加,会有更多的水汽从海洋中蒸发,并形成更多的云。但是,经过进一步的分析我们发现:温度升高,同时也提高了大气的饱和度,大气要达到饱和并凝结成云,就需要更多水汽才能实现。不考虑其他条件的影响,只要气温增加导致的水汽增量小于大气在新的温度条件下达到饱和所需水汽增量,云量非但不会增加,还有可能减少。另外,由于近地层大气温度的增加幅度相同,对大气稳定度的影响不大。因此,即使排除其他因子的影响,也不能简单地预期全球变暖将导致云量相应增加。显然,温度升高、水汽增多,云量相应增加的观点不能解释近年来全球平均总云量的变化。

3.2.2 大气环流的影响从前面对全球云量分布的讨论可以看到,平均经向大气环流对全球云量的分布影响很大,经向环流发生变化,势必引起全球云量的调整:如果上升区域的环流增强,促进云的生成,云量增多;反之云量减少。如果下沉区域的环流增强,则更加抑制云的生成,该区域的云量有可能减少;下沉区域的环流减弱,则可能使该区域的云量增多。因此,经向环流强度的变化,在不同区域对云量的贡献是不同的:环流增强,则在上升区域云量增加,下沉区域云量减少;环流减弱则反之。无论环流强度增强还是减弱,云量在环流的上升和下沉区的变化总是相反的,而对全球总云量净的影响取决于不同区域增加和减少的差。

从全球云量变化趋势分布图(彩图4)可以看到,云量减少区域主要在40°S~40°N之间,而云量增加的区域主要在南北半球的高纬度地区。20世纪的最后25年,陆地和海洋发生了持续的、大范围的变暖,北美、欧洲和亚洲的中高纬度地区温度增加最为显著[1]。由于中高纬度地区增温程度大于赤道和低纬度地区,使得经向温度梯度减小,从而使经向环流的强度减弱;经向环流强度减弱,上升气流区域的云量减少,下沉区域的云量增多。

在赤道太平洋地区存在一个纬向环流,即著名的Walker环流,赤道东太平洋为该环流的下沉区,西太平洋是暖池的所在,为上升区。Walker环流的变化总是和ENSO循环联系在一起[17]。研究表明,近年来ENSO现象的暖位相变得更加频繁、持久和强烈[1],这期间,赤道太平洋地区西部云量在减少,而东部云量略有增加,表明Walker环流的平均强度在减弱。而Walker环流的异常,是由ENSO循环引起的,因此我们认为,赤道太平洋地区近年来平均云量的变化很可能是ENSO循环变化造成的。

3.2.3 人为气溶胶的影响随着人类活动的发展,人为气溶胶浓度增加,相应增加云凝结核(CCN)的浓度,可能形成更多寿命更长的云,其结果会使云量增加[30-31],即在某些区域,如人类活动密集可能会对云量造成较大的影响。但是我们发现,近年来,在欧洲、东亚、东南亚和北美洲人类活动的密集地区,总云量非但没有增加还有所减少。显然,这种机制不能解释近年来全球平均总云量减少的事实。正如我们上面讨论过的,近年来全球变暖使得大气的饱和度也相应提高,虽然CCN浓度有所提高,但要达到饱和所需要的水汽量也相应提高了。因而,人为气溶胶的变化不可能是影响全球云量变化的主要因子。

虽然Ackerman等[32]的研究表明,人类活动产生的强吸收性气溶胶(如黑炭气溶胶)对云层的“烘烤效应”(burning-ef fect),可能引起云量较大的减少。但从全球总云量的变化趋势分布看,近20年来,云量减少最多的区域主要在中低纬度的海洋上,而人为气溶胶的源主要在北半球人类活动密集区,因此,强吸收性气溶胶对云层的“烘烤效应”也不太可能是近年来影响全球总云量减少的主要因子。

仅有云量的分布和变化,还不能提取出人为气溶胶浓度增加对云量影响的信息。人为气溶胶,尤其是吸收性气溶胶对云量的影响有待进一步的研究。

3.2.4 其他因子的影响南极大陆的云多为高云,近20年来南极地区的云量有较大的增加,其中最重要的是对南极臭氧洞形成有重要意义的极地平流层云的增加。平流层臭氧浓度的减少,可能使平流层温度下降,进而影响到南极地区的云,特别是极地平流层云的变化,它们之间的相互作用还有待进一步的考察。

另外,从彩图4中我们看到,在印度洋上空存在一个条状的云量变化区域与周围不连续。究其原因,我们发现,该地区正好位于地面静止卫星Meteosat和GMS的边缘区,在整合全球资料时,ISCCP主要选用极轨卫星在该地区的观测资料。由于极轨卫星的观测在时间上是不连续的,可能对云量长期变化趋势的分析结果有影响。我们认为,该地区总云量的变化趋势有待进一步的验证。对比彩图2中平均总云量的分布特征,可以看到,云量的分布在这一地区也存在着不连续现象。可见,尽管ISCCP在资料校准方面取得了很大的进展,但由于目前的技术水平等方面的原因,在极轨卫星和静止卫星的资料整合校正方面,还存在不足之处。

4 结论近20年,全球年平均总云量为67%,经向平均总云量在赤道热带辐合带和60°S~60°N附近共有3个高值区。全球总云量的分布主要是由平均大气环流和海陆分布共同决定的;全球平均总云量的变化趋势在1987年左右发生逆转,即由增加转为减少。在过去近20年间,全球云量总的变化趋势为减少,减少约为平均总云量的4%;从地理位置上看,热带和中纬度地区的总云量减少较多,高纬地区云量略有增加,其中南极大陆云量增加较多;近20年来全球总云量的变化在高低纬度带的不同分布可能主要是由于近年来全球表面气温升高的差异,造成大气环流减弱引起的;赤道太平洋地区的云量变化很可能与ENSO循环有密切关系,南极大陆上空极地平流层云量的变化,可能与臭氧浓度变化有复杂的相互作用关系。

致谢 本文所用的I SCCP D2云量资料集由NASA GISS提供, 感谢NASA的Chris Brest博士在资料处理方面所给予的帮助。| [1] | Hough ton J T, Ding Y, Griggs D J, et al.IPCC, Climate Change 2001 :The Scientific Basis.Cambridge :Cambridge Univ Press, United Kingdom and New York, NY, USA, 2001.148~149. |

| [2] | 陈洪滨. 关于云和云天大气对太阳辐射的吸收异常. 大气科学, 1997, 21, (6): 750–757. |

| [3] | 汪宏七, 赵高祥. 云和辐射(I):云气候学和云的辐射作用. 大气科学, 1994, 18, (增刊): 910–932. |

| [4] | Schiffer R A, Rossow W B, ISCCP global radiance data set :A new resource for climate research. Bull Amer Meteor Soc, 1985, 66: 1498–1505. DOI:10.1175/1520-0477(1985)066<1498:IGRDSA>2.0.CO;2 |

| [5] | Rossow W B, Schiffer R A, ISCCP cloud data products. Bull Amer Meteor Soc, 1991, 72: 2–20. DOI:10.1175/1520-0477(1991)072<0002:ICDP>2.0.CO;2 |

| [6] | Zhang Y C, Rossow W B, Lacis A A, Calculation of surface and top of atmosphere radiative fluxes from physical quantities based on ISCCP datasets, I. J Geophys Res, 1995, 100: 1149–1165. DOI:10.1029/94JD02747 |

| [7] | 1979年夏季高原地区对流云的分析, 北京: 科学出版 社, 1984: 243-257. |

| [8] | Weare B C, et al . Variations in Nimbus-7 cloud estimates, Part I., Zonal averages: Climate, 1992: 1496-1505. |

| [9] | Weare B C, Variations in Nimbus-7 cloud estimates. Climate, 1992, 5: 1506–1513. DOI:10.1175/1520-0442(1992)005<1506:VICEPI>2.0.CO;2 |

| [10] | Angell J K, Variation in United States cloudiness and sunshine duration between 1950 and the drought year of 1988. J Climate, 1990, 3: 296–308. |

| [11] | Henderson-Sellers A, Continent al cloudiness changes thi s century. Geo J, 1992, 27: 255–262. |

| [12] | Karl T R, Steurer P M, Increased cloudiness in the United States during the first half of the twentieth century :factor fiction? Geophys Res Let t,199017 :1925-1928. factor fiction ? Geophys Res Let t, 19900, 17: 1925–1928. |

| [13] | Sun B, Groisman P Y, Cloudiness variations over the former Soviet Union. Int J Climatol, 2000, 20: 1097–1111. DOI:10.1002/(ISSN)1097-0088 |

| [14] | Kaiser D P, Analysis of total cloud amount over China. Geophys Res Let t, 1998, 25: 3599–3602. DOI:10.1029/98GL52784 |

| [15] | Kaiser D P, Decreasing cloudiness over China! An updated analysis examining additional variables. Geophys Res Let t, 2000, 27: 2193–2196. DOI:10.1029/2000GL011358 |

| [16] | Neff W D, Decadal time scale t rends and variability in the tropospheric circulation over the South Pole. Journal of Geophysical Research-Atmospheres, 1999, 104: 27217–27251. DOI:10.1029/1999JD900483 |

| [17] | 现代气候学研究进展, 北京: 气象出版社, 2001. |

| [18] | Rossow W B, Garder L C, Validation of ISCCP cloud detections. J Climate, 1993, 6: 2370–2393. DOI:10.1175/1520-0442(1993)006<2370:VOICD>2.0.CO;2 |

| [19] | Rossow W B, Walker A W, Garder L V, Com pari son of ISCCP and other cloud amount s. J Climate, 1993, 6: 2394–2418. DOI:10.1175/1520-0442(1993)006<2394:COIAOC>2.0.CO;2 |

| [20] | Hahn C J, Rossow W B, Warren S G, ISCCP cloud properties associated with standard cloud types identified in indivedual surface observations. J Climate, 2001, 14: 11–28. |

| [21] | 魏丽, 钟强, 侯萍. 中国大陆卫星反演云参数的评估. 高原气象, 1996, 15, (2): 147–156. |

| [22] | 翁笃鸣, 韩爱梅. 中国卫星总云量与地面总云量分布的对比分析. 应用气象学报, 1998, 9, (1): 32–37. |

| [23] | Wylie D P, Woolf H M, The diumal cycle of upper-tropospheric clouds measured by GOES-VAS and the ISCCP. Mon Wea Rev, 2002, 130: 171–179. DOI:10.1175/1520-0493(2002)130<0171:TDCOUT>2.0.CO;2 |

| [24] | Maslanik J A, Key J, Fowler C W, et al . Spatial and temporal variability of satellite-derived cloud and surface characteristics during FIRE-ACE. J Geohpys Res, 2001, 106: 15233–15249. DOI:10.1029/2000JD900284 |

| [25] | Zhang Y, Rockel B, Stuhlmann R, et al . TEMO cloud modeling :Improvemen ts and validati on with ISCCP DX data. J Appl Meteorol, 2001, 40: 389–408. DOI:10.1175/1520-0450(2001)040<0389:RCMIAV>2.0.CO;2 |

| [26] | Gordon C T, Rosati A, Gudgel R, Tropical sensitivity of a coupled model to specified ISCCP low clouds. J Climate, 2000, 13: 2239–2260. DOI:10.1175/1520-0442(2000)013<2239:TSOACM>2.0.CO;2 |

| [27] | Rossow W B, Delo C, Cairns B, Implications of the observed mesoscale variations of clouds for the earth' s radiation budget. J Climate, 2002, 15: 557–585. DOI:10.1175/1520-0442(2002)015<0557:IOTOMV>2.0.CO;2 |

| [28] | Rossow W B, Schiffer R A, Advances in underst anding clouds from ISCCP. Bu ll Amer Meteor Soc, 1999, 80: 2261–2287. DOI:10.1175/1520-0477(1999)080<2261:AIUCFI>2.0.CO;2 |

| [29] | Hatzianastassiou N, Cleridou N, Vardavas I, Polar cloud climatologies from ISCCPC2 and D2 dataset s. J Climate, 2001, 14: 3851–3862. DOI:10.1175/1520-0442(2001)014<3851:PCCFIC>2.0.CO;2 |

| [30] | Albrecht B A, Aerosols, cloud microphysics and fractional cloudiness. Science, 1989, 245: 1227–1230. |

| [31] | Pincus R, Baker M B, Effects of precipitation on the albedo susceptibility of clouds in the marine boundary layer. Nature, 1994, 372: 250–252. DOI:10.1038/372250a0 |

| [32] | Ackerman A S, Toon O B, Stevens D E, et al . Reduction of tropical cloudiness by soot. Science, 2000, 288: 1042–1047. DOI:10.1126/science.288.5468.1042 |

2005, 16 (5): 670-677

2005, 16 (5): 670-677