2. 国家气候中心中国气象局气候研究开放实验室, 北京100081;

3. 中国科学院研究生院, 北京100039

2. Laboratory for Climate S tudies, National Climate Center, CMA, Beijing100081;

3. Graduate University of Chinese Academy of Sciences, Beijing100039

松花江、嫩江、辽河流域(以下简称松嫩辽或SNLR)位于我国东北和华北东部地区,流域面积宽广。该地区属温带湿润、半湿润季风气候,夏季温暖短促且雨季集中。由于该地区是我国重要的工农业生产基地,流域内的气候变化、旱涝异常对国民经济的发展影响很大。1998年夏季,嫩江流域的特大洪涝造成国家和人民的巨大财产损失,因而做好该地区夏季降水的预测可以提前采取有效措施,将损失减少到最小。本文从业务应用的角度,首先分析了松嫩辽流域夏季面雨量的气候特点,然后针对其特点寻找前期影响因子,发现前期环流异常是造成该流域面雨量异常的重要因子,且环流异常存在明显的时间和空间上的遥相关,可以利用前期环流异常特点作面雨量的定性预测。

1 松嫩辽流域夏季面雨量气候特征 1.1 资料本文所用资料包括降水和NCEP/NCAR再分析资料。降水资料选择流域内有代表性的45站自建站以来的月降水量,这45站中大部分测站是1951年建站,最迟有观测记录的是1959年。NCEP/NCAR再分析资料包括1950~2003年高度场和风场月平均资料(2.5°×2.5°)。

1.2 流域夏季降水气候特征分析1961~1990年松嫩辽流域夏季降水量的多年平均及其方差分布(图略)可见:辽河下游、第二松花江和松花江干流地区是流域内夏季的主要多雨区,降水量在350 mm以上,该地区也是年际变化较大的地区;而辽河上游和嫩江流域降水量相对较少,该地区的年际变化也较小。

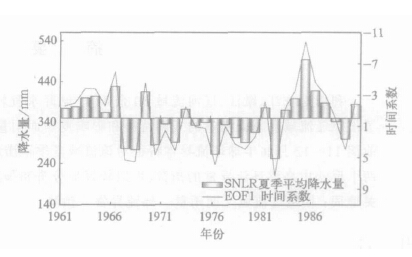

为了研究松嫩辽流域夏季降水的主要特征,对1961~1990年45站夏季降水量资料进行经验正交函数(EOF)分析,得到前两个主要特征向量(图略)。第一特征向量的解释方差占总方差的36%,其空间分布的符号一致性表明,流域内夏季降水的主要特征为降水空间变化的一致性。图1给出第一特征向量所对应的时间系数和松嫩辽45站夏季平均降水量的变化曲线,由图可见,EOF1时间系数曲线与SNLR夏季降水有很好的一致性。从这个角度看,松嫩辽可以作为一个气候分区对待。第二特征向量的解释方差占总方差的9%,空间分布基本上是北正南负,特征向量的零等值线同辽河流域与嫩江、松花江流域的流域分界线有很好吻合,表明辽河流域与嫩江、松花江流域的夏季降水的气候特征尚有一定的差异。

|

|

| 图 1. 第一特征向量所对应的时间系数和SNLR 45站夏季平均降水量的变化 | |

进一步分析两个流域面雨量的时间演变曲线(图略),可见在绝大多数年份两条曲线的变化是一致的,仅在1981年和1954年有异常差异,有异常差异的年份占总年数不足5%。这同样表明辽河流域与嫩江、松花江流域在降水的气候变化上表现出相当的一致性。

从理论上讲,时间尺度较大的降水过程所对应的空间尺度一般也较大,因而从降水的可预报性角度[1]以及松嫩辽夏季降水的气候特征,可以将其作为一个气候区进行分析研究。

1.3 流域面雨量异常定义及划分我们从45站中选出资料相对较长(1951~2000年)的24站,利用算术平均法计算了流域的面雨量及其方差。将24站的面雨量距平(平均值采用1971~2000年30年平均,下同)与45站的面雨量距平的相同时段(1959~2000年)进行比较(图略),发现二者的年际变化非常一致,可以用24站面雨量代表整个流域。将24站面雨量的变化按照其方差σ分为3级,R≤Rc-0.5 σ表示面雨量偏少,R≥Rc+0.5σ表示面雨量偏多,Rc-0.5 σ<R<Rc+0.5σ表示面雨量接近正常,Rc为面雨量的多年平均值。

按照面雨量异常的定义,将1951~2000年SN LR夏季降水的50个样本分为3类:

面雨量偏多年:1951,1953,1956,1957,1959,1960,1963,1964,1966,1969,1984,1985,1986,1990,1991,1993,1994,1998年共18个样本。

面雨量偏少年:1952,1955,1958,1967,1968,1970,1972,1976,1978,1979,1980,1982,1989,1992,1999,2000年共16个样本。

面雨量正常年:1954,1961,1962,1965,1971,1973,1974,1975,1977,1981,1983,1987,1988,1990,1995,1996,1997年共17个样本。

由于前文所述的原因,辽河流域和松嫩流域在1954年和1981年的年际变化趋势相反,为方便分析,计算流域总体面雨量之后,按其结果归在正常年组中。

2 预测因子目前国内外短期气候预测业务中,以统计预报和数值预报为主。其中数值预测还处在研究和应用试验阶段,模式预报结果仅在部分地区体现了较高的预报技巧[2]。因而在某种程度上,以物理机制为基础、统计方法为手段的因子分析及预测仍占主导地位。赵振国[3]总结了近10个影响中国夏季降水的因子,其中可以作为前兆信号的有青藏高原冬春季积雪、冬季海温异常和冬季环流。陈烈庭的研究发现,冬春季高原积雪多与夏季长江中游降水偏多有较密切的关系[4],但对松嫩辽流域降水的影响不太清晰。ENSO是预测夏季降水的重要因子,Wang等[5]的工作表明与SS T有关的可预测性,仅在中国华南和东部沿海区稍好,其他区域的可预测性低。分析ENSO循环过程与松嫩辽夏季面雨量的关系时发现,如果认为El Ni no年松嫩辽面雨量偏多,La Ni na年面雨量偏少,这种年份只有20年,预报趋势正确率仅为40%;此外还有17年面雨量正常年,海温状况也是千差万别。可见海温不是影响松嫩辽夏季面雨量的唯一因子或直接因子,这与王绍武的工作[6]“并不是每年的ENSO都能解释中国的降水异常”是一致的。

过去的研究工作和预报实践表明降水异常是环流异常的直接结果,多种非绝热的热力异常过程都可能作用于环流,因而把握前期环流的异常信息和环流的一些演变规律对预测降水异常很有价值。

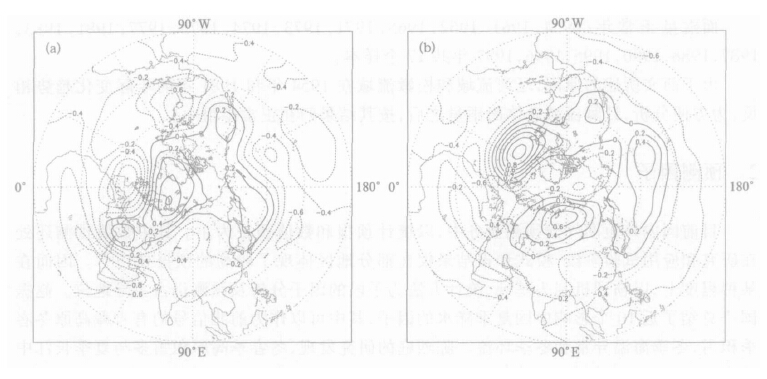

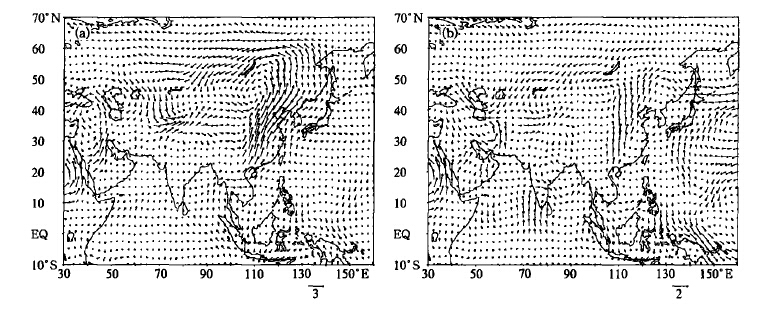

我们在考察影响松嫩辽夏季面雨量的前期环流异常时,发现前期北半球11~12月的平均500 hPa高度场异常与松嫩辽夏季面雨量异常的关系最好(资料分析时段为1951~2000年)。由图2可见,典型旱涝年前期环流的主要差异表现在北太平洋地区和北大西洋至欧亚大陆。首先,在北太平洋有一偶极子形态的高度距平分布,多雨年偶极子为北正南负,少雨年则相反,偶极子正负距平中心的位置在多雨年和少雨年基本一致,分别在夏威夷以北和阿留申以北的大洋上空。其次,从北大西洋至欧亚大陆有类似遥相关波列结构的高度距平分布。多雨年,从北大西洋至欧亚大陆距平分布为-+-,少雨年则相反,其距平中心的位置在多雨年和少雨年基本接近。典型旱涝年前期的这种高度距平分布一般可在夏季再度出现(图略),具有时间上的遥相关,即隔季相关或韵律现象[7]。分析面雨量偏多年和偏少年夏季850 hPa距平风场(图3),可见面雨量偏多年夏季水汽输送途径非常清晰,从澳大利亚以西的100°~110°E附近有很强的越赤道气流穿过中南半岛向北直接输送到我国东北和内蒙古东部地区,并在该地区形成一个强大的气旋式距平流场,有利于该地的降水偏多和温度偏低。而面雨量偏少年夏季虽然有较强的南风距平,但是水汽输送途径不明朗,水汽来源不足,东北地区为反气旋式距平流场,不利于降水偏多。这种隔季相关的机制和成因还有待于进一步研究分析。

|

|

| 图 2. 松嫩辽夏季面雨量异常偏多(少)年前期北半球11~12月的平均500 hPa高度场异常合成图(单位:dagpm) (a)典型偏多年, (b)典型偏少年 | |

|

|

| 图 3. 松嫩辽夏季面雨量异常偏多(少)年同期500 hPa风场异常合成(单位:m·s-1) (a)典型偏多年, (b)典型偏少年 | |

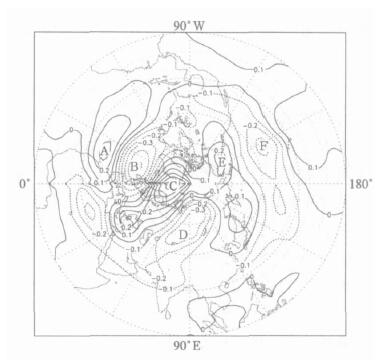

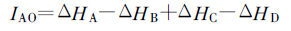

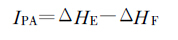

利用前期环流的这种明显差异,我们计算了1951~2000年共50年期间11~12月500 hPa高度场与松嫩辽1952~2001年夏季面雨量的距平相关(图4),相关场同样清楚地体现了北太平洋的偶极子形态和欧亚地区遥相关型,这两种分布集中体现了北半球中高纬地区的环流异常。根据这种异常分布,设计了一种预测松嫩辽夏季面雨量趋势的方案。首先选定大西洋至欧亚地区的A,B,C,D四个关键区,计算大西洋欧亚指数IAO(IAO>0表示从北大西洋至欧亚大陆距平分布为+-+-波列);在北太平洋选择E,F两个关键区,计算太平洋指数(IPA>0表示太平洋偶极子为北正南负)。计算方法如下:

|

|

| 图 4. 松嫩辽夏季面雨量与前期北半球11~12月的平均500 hPa高度场的距平相关 | |

|

(1) |

|

(2) |

其中A区:22.5°~30°N,45°~15°W ;B区:42.5°~55°N,45°~10°W ;C区:65°~80°N,30°W~30°E ;D区:50°~60°N,70°~100°E ;E区:57.5°~62.5°N,130°~150°W ;F区:30°~35°N,140°~170°W ;ΔH代表11~12月平均500 hPa高度场区域距平和,为了真实地反映实际大气,滤去纬向偏差,订正方法为:

|

(3) |

|

(4) |

|

(5) |

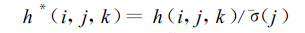

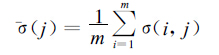

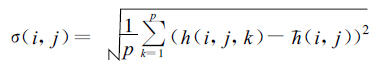

式中h表示格点高度场,h*为订正后格点高度场,h表示格点多年高度场平均值,σ是格点高度场的标准差,σ是沿某一纬圈的平均标准差,p表示资料长度,m表示经向格点数。

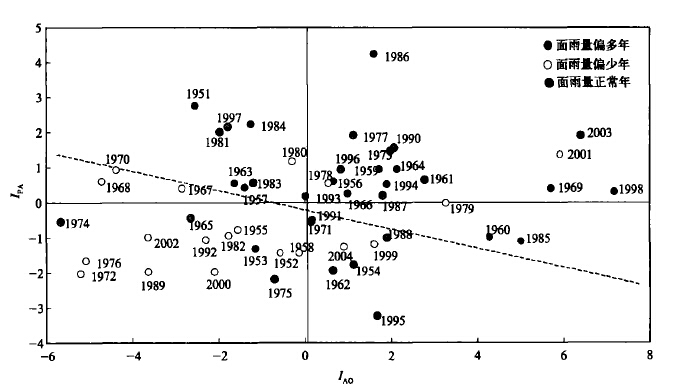

分别以IAO和IPA值为横纵坐标,将各年的情况投影到该坐标系中,得到预测指数的散布图(图5)。

|

|

| 图 5. 预测指数散布图 | |

图5给出1951~2004年各年预测指标的分布,其中2002~2004年均为实时的独立预测试验结果。可见面雨量偏多年和偏少年分别集中在两个区域。沿图中虚线划分,在右上部分以面雨量正常到偏多年占优势,左下部分为面雨量正常到偏少年居多。在右上部分区域,一般情况下IPA>0,多数面雨量偏多年IAO>0 ;在左下部分区域一般情况下IPA<0,多数面雨量偏少年IAO<0 。以虚线为界,可区分的面雨量异常有31年,正常18年,不能区分的异常年份有5年:1953,1978,1979,1980,2001年,其中1978,1979,1980年的面雨量接近于正常级。1953年面雨量异常偏多,2001年面雨量异常偏少。这两年盛夏西太平洋副热带高压的位置出现异常,1953年盛夏副高异常偏北,2001年盛夏副高异常偏南偏西。一般情况下,盛夏副高偏北偏东(偏南偏西)有(不)利于松嫩辽多(少)雨。可见,盛夏副高脊线的位置(南北位置、东西位置)对该流域面雨量有一定的影响。而我们定义的指数主要反映了中高纬环流异常,没有考虑副热带环流异常的影响,因而在盛夏副高极端异常时易导致预报失败,在今后的工作中还要考虑低纬环流的作用。尽管如此,我们所定义的指数还是能鉴别松嫩辽流域绝大多数年份面雨量的异常趋势。

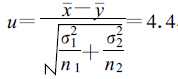

为了检验以上两极划分是否显著,本文利用U检验考察划分的两组均值是否相等。以虚线为界,两组样本量分别为n1=25(正常到偏多年)和n2=24(正常到偏少年),样本均值分别为x=386 mm和y=321 mm,样本均方差分别为σ1=48.6 mm和σ2=53.7 mm。

计算统计量

当显著性水平α=0.01,uα=2.576,u>uα表明在α=0.01的显著性水平上,所做的两极划分存在显著性差异。

根据2001~2003年11~12月的环流特点,分别计算了各年IAO和IPA指数,2002年落点在左下部分,即预测2002年夏季松嫩辽面雨量出现正常到偏少的可能性较大。实况是松嫩辽流域面雨量较常年稍偏少,预报与实况一致。2003年落点在右上部分,即预测2003年夏季松嫩辽面雨量出现正常到偏多的可能性较大。实况是嫩江、辽河流域面雨量正常稍偏多,松花江流域面雨量为正常稍偏少,全流域面雨量的总体趋势是正常稍偏多,预报与实况较为一致。2004年落点在左下部分,预报2004年夏季松嫩辽面雨量较常年偏少的可能性大。实况是嫩江、辽河流域面雨量较常年偏少,松花江流域面雨量为正常稍偏少,全流域面雨量的总体趋势是较常年偏少,预报与实况较为一致。经过几年的实时业务预测试验,该方法基本能对松嫩辽流域夏季面雨量作出较好的定性预测。

3 小结本文利用50余年降水和NCEP/NCAR再分析资料分析了松花江、嫩江、辽河流域夏季面雨量的气候特征,初步筛选出有预测意义的因子,即利用前期11~12月中高纬环流异常特征对夏季该流域的旱涝趋势作定性预测,该方法能分辨出多数面雨量异常年,并由此对2002~2004年松嫩辽夏季面雨量做出实时预测试验,与实况比较吻合。

该预测方案主要是基于对历史资料的统计分析得到的,有必要进一步研究环流异常影响降水的物理机制和环流异常在时间上存在遥相关的原因以及副热带环流系统的影响。

| [1] | 朱锦红. 中国夏季降水的可预报性研究. 应用气象学报, 1999, 10, (增刊): 79–87. |

| [2] | 王会军, 薛峰, 毕训强. 气候模式的年际变率和可预测性. 应用气象学报, 1997, 8, (增刊): 217–222. |

| [3] | 我国汛期旱涝趋势预测进展, 北京: 气象出版社, 1996: 84-93. |

| [4] | 陈列庭. 青藏高原冬春季异常雪盖与江南前汛期降水关系的检验和应用. 应用气象学报, 1998, 9, (增刊): 1–7. |

| [5] | Wang Huijun, Xue Feng, Bi Xunqiang, The interannual variability and predict ability in a global climate model, Adv Atmos Sci,199714 :554-562. A dv A tmos S c, 1997, 14: 554–562. |

| [6] | 王绍武.季度气候预测的可预报性.提高短期气候预测质量研讨会文集.中国气象局预测减灾司, 1999.14~20. |

| [7] | 赵宗慈, 王绍武, 陈振华. 韵律与长期预报. 气象学报, 1982, 40, (4): 464–474. |

2005, 16 (5): 663-669

2005, 16 (5): 663-669