2002年7月4~5日,青藏高原东北侧的陕西北部连续两天出现突发性大暴雨,子长县4日降水量达到195.3 mm,同时伴有冰雹和大风。5日降水量达到116 mm 。两次暴雨主要集中在4日02 :00至5日02 :00(北京时,下同),24 h降水量达到289.5 mm 。由于暴雨历时短,强度大,引起山洪爆发,河水泛滥,子长、清涧县城被淹,造成当地百年不遇的特大洪涝,直接经济损失达亿元。

研究发现,陕西北部的突发性暴雨和远距离台风的活动关系密切。本文以这次暴雨过程为例,首先用卫星云图资料分析造成暴雨的中尺度对流系统的发展过程,然后诊断分析台风活动对突发性暴雨的影响,台风和副热带高压以及西风带系统的相互作用对突发性暴雨的影响,形成强对流暴雨的湿位涡场等,以加深对远距离台风影响陕北突发性暴雨的认识,提高对远距离台风影响下陕北突发性暴雨的预报水平。

1 暴雨系统的卫星云图分析本文采用MICAPS平台提供的2002年7月3~5日各种实况资料、格点资料和物理量诊断场,用格点资料计算并分析湿位涡场,用探空资料和北京大学物理学院大气科学系开发的客观分析诊断图形系统计算并分析暴雨二维流场结构。

从每小时1次的GMS-5卫星红外云图上可以清晰地看到,直接造成子长暴雨的天气系统是β-中尺度对流系统。从图1可见,4日β-中尺度对流系统是从子长西部弱对流云带中γ-中尺度两个对流单体发展东移合并而形成的。4日02 :00,从子长西部109°E附近看到一条由4块γ-中尺度弱对流单体组成的对流云带,每个单体的水平尺度仅几公里。1 h之后,两个单体发展,水平尺度达到20 km左右,并分别出现云顶红外亮温TBB =-43 ℃的中心。4日04 :00,两个单体外围出现合并,子长出现26.6 mm/h第一个雨峰。4日05 :00,两个单体云顶红外亮温TBB =-43 ℃的强中心区域面积扩大,达到30~40 km,04 :00~06 :00子长维持14 mm/h的雷阵雨。4日06 :00两个单体强中心开始合并,子长上空对流单体边界整齐,对流发展旺盛,云顶红外亮温TBB <-40 ℃核心区发展呈点状,子长开始出现大风、冰雹,随之大暴雨开始。之后,云体稳定少动,其中一个单体消亡,另一个单体强度维持。06 :00~08 :00子长2 h降水量达到130 mm 。08 :00整个云体减弱,4日大暴雨结束。

|

|

| 图 1. 2002年7月4日暴雨卫星红外云图演变 (+ 云团:影响子长的云团) | |

5日,子长接着出现第二次β-中尺度强对流云团的活动,4日23 :00至5日02 :00子长降水量达80 mm,暴雨过程中尺度对流系统生命史大约9 h 。

上述卫星云图分析表明,子长特大暴雨是由β-中尺度对流系统在子长同一地点重复出现造成的。4日云图分析同时表明,两对流单体外围合并后,TBB <-40 ℃的核心区呈点状的单体对应着大暴雨的落区。

2 台风活动对突发性暴雨的影响 2.1 对环流背景的影响台风“威马逊”沿我国东部沿海北上,使120°~130°E副高脊线北抬,从3日08 :00至4日20 :00 120°~130°E副高脊线由30°N向北抬至40°N 。副高脊线的北抬阻挡40°N附近500 hPa西风带低值系统东移,使西北涡在阴山山脉附近稳定少动。台风“威马逊”沿我国东部沿海北上和副高相互作用,在对流层低层850~700 hPa形成一支东南气流。东南气流过太行山脉伸向阴山山脉,在河套北部形成一倒槽稳定少动。暴雨区形成500 hPa西北涡和对流层低层倒槽的叠置。从涡度场上看到,阴山山脉南侧,贺兰山脉东部从850~200 hPa一直维持ζ≥20 ×10-5s-1正涡度,700 hPa暴雨区上游1~3个经距处一直维持ζ=60 ×10-5s-1正涡度中心,河套北部形成有利于中尺度强对流云团在子长重复出现的环流背景和环境涡度场垂直配置结构。

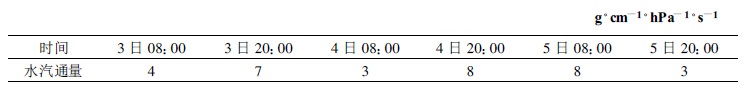

2.2 对水汽输送和能量输送的影响3日08 :00至5日08 :00,台风“ 威马逊” 是以蛇形路径向偏北方向前进的。从850 hPa水汽通量变化(表1)看出:3日08 :00~20 :00,4日08 :00~20 :00,当台风向西北方向行进时,暴雨区水汽通量增大,达到7 g·cm-1·hPa-1·s-1以上;从3日20 :00至4日08 :00 、5日08 :00~20 :00,当台风向北偏东方向行进时,暴雨区水汽通量骤减,达到4 g·cm-1·hPa-1·s-1以下。当台风向西北方向行进、暴雨区水汽通量增大的同时,在850 hPa湿静力能力场上看到(图略):3日20 :00 、4日20 :00,在青藏高原东部30~42°N,100~115°E范围内分别形成次天气尺度“ Ω” 系统,子长对流层低层形成很强的对流不稳定,θse850-θse700 ≥7 ℃。从3日08 :00~20 :00,子长850~250 hPa平均温度露点差也由5.3℃下降到3.7 ℃,满足了产生暴雨所需的湿层厚度。

|

|

表 1 子长850 hPa水汽通量 |

2.3 对地面3 h变压场和风场的影响

当台风向西北方向行进,影响暴雨区东南风增强的同时,东南风左侧(暴雨区邻近上游)不断生成中尺度流场辐合(图略),3 h变压场在暴雨区发生负值波状扰动(图略)。地面活跃的中尺度扰动、3 h变压风辐合,为子长突发性暴雨的发生提供了边界层中尺度动力抬升条件之一。

2.4 对850 hPa散度场的影响对850 hPa散度场的分析可见(表2),随着台风向西北方向行进,暴雨区对流层低层850 hPa辐合增强,3日20 :00,4日20 :00子长850 hPa散度值分别达到-15 ×10-5s-1和-20 ×10-5s-1,为突发性暴雨的发生提供了边界层中尺度动力抬升条件之二。

|

|

表 2 子长850 hPa散度 |

3 台风、副热带高压以及西风带系统相互作用对突发性暴雨的影响 3.1 纬向次级环流和强上升运动的形成

沿子长所在纬度37.2°N做二维流场、垂直速度剖面图(图略)。3日08 :00~20 :00伴随台风向西北方向行进,90°~125°E形成3个次级环流圈:102°~112°E形成一个顺时针环流圈,暴雨区(109.7°E)上游0~8个经距内从地面到14 km高度形成很强的上升运动,ω中心值达-8 ×10-4hPa·s-1,而靠近暴雨区一侧ω等值线接近垂直,107°~110°E形成ω等值线密集区,即暴雨区邻近上游对流层形成贯穿性上升运动快速增强区;从90°~102°E出现的顺时针环流圈形成下沉运动、112°~125°E对流层中高层出现的顺时针环流圈形成的下沉运动对暴雨区上空次级环流圈形成夹挤,使暴雨区上游上升运动区集中在8个经距范围内。3日20 :00对流层低层有偏东气流发展加入到暴雨区强上升气流之中,使子长同时具备了产生突发性暴雨的水汽条件、强上升运动条件和上升运动快速增强条件。

4日08 :00~20 :00,随着台风再次向西北方向行进,暴雨区上空顺时针环流圈再次获得增强(图略),暴雨区上游0~14 km再次形成一致的上升运动,105°E形成强上升运动中心,ω值达-2 ×10-4hPa·s-1,105°~110°E再度出现ω等值线密集区,偏东气流也再度发展加入到暴雨区强上升气流之中,使子长再度具备了产生突发性暴雨的水汽条件、强上升运动条件和上升运动快速增强条件。

3.2 涡度场和散度场分析子长涡度时空演变可知(图略),3日20 :00至4日08 :00 500 hPa暴雨区生成40 ×10-5s-1正涡度中心,300~250 hPa暴雨区生成-20 ×10-5s-1负涡度中心,正负涡度中心的配置成为触发4日突发性暴雨产生的动力机制之一;4日20 :00至5日08 :00,700~200 hPa正涡度同时发展,并形成大于等于20 ×10-5s-1正涡度柱,成为触发4日晚突发性暴雨产生的动力机制之一。

分析子长散度时空演变(图略),触发子长两次强对流暴雨散度场垂直配置结构为:对流层低层850~700 hPa辐合增强,生成-20 ×10-5s-1辐合中心;对流层高层250 hPa辐散增强,生成20 ×10-5s-1辐散中心。

3.3 地面湿静力温度场中尺度“ Ω”系统的形成从地面湿静力温度场看到(图2):伴随台风向西北方向行进,地面东南风增强的同时,有一高能舌在西安和郑州之间沿太行山脉西侧向北发展伸向暴雨区。大陆副高内部有一低能舌向太原和运城方向发展,另有一低能舌从阴山山脉西侧向盐池方向发展。由于东西两侧低能舌的夹挤,在暴雨区所在的东黄河沿线附近很窄的区域内形成边界层能量积聚。3日20 :00,4日02 :00,4日17 :00,4日20 :00,从地面湿静力能量场上看到有中尺度“ Ω”系统形成。

|

|

| 图 2. 2002年7月4日02 :00地面湿静力温度场(单位:℃, 阴影区:暴雨区) | |

3.4 有利于中尺度强对流云团发展的风速风向垂直切变条件的形成

由于子长离探空站延安距离最近(大约50 km),以延安作为代表站分析暴雨区风廓线演变(图略)。从3日08 :00~20 :00伴随台风向西北方向行进,暴雨区对流层低层东南风发展;对流层高层西北风增强并向对流层中层发展。由于西北涡后部有横槽生成,原位于西北涡底部(暴雨区西部)的槽快速东移至暴雨区东部延安和太原之间,使5.5~9 km中高空槽和对流层低层倒槽形成前倾,3日20 :00,3~5.5 km之间出现风的垂直辐合,从1.5~5.5 km风向随高度顺转达135°,从5.5~12 km西北风风速垂直切变接近4 m· s-1· km-1,风速风向垂直切变达到或接近产生超级对流单体的条件[1]。4日08 :00~20 :00,伴随台风再次向西北方向行进,1.5 km东南风再度发展,1.5~3 km风向随高度顺转接近90°;对流层中高层由于西北涡后部横槽转向南压,暴雨区从5.5~9 km由西北风转为西南风,5.5~9 km风速垂直切变接近4 m·s-1·km-1,风速风向垂直切变条件均非常有利于中尺度强对流云团的生成和发展[1]。

3日20 :00和4日20 :00延安风廓线及周围如东胜、银川、平凉和太原测站风廓线进行比较,发现只有延安测站风速风向垂直切变条件最有利于中尺度对流系统的生成发展,这也可能是4日和5日只在子长重复出现突发性暴雨的原因之一。

4 湿位涡诊断分析 4.1 湿位涡及倾斜涡度发展理论忽略ω的水平变化,p坐标下湿位涡守恒方程为:

|

将其写成分量形式:

|

其中MPV1为湿正压项,表示惯性稳定性(ξp+f)和对流稳定性(

文献[2]给出垂直涡度增长的充分条件为:

850 hPa等压面上,当台风在台湾以东洋面向西北方向行进,副高南侧形成宽500 km左右的东南风带状增强区。东南风带状增强区靠台风一侧形成向暴雨区以及暴雨区上游切变辐合区的水汽输送,使暴雨区上游θe增值,3日20 :00和4日20 :00在暴雨区形成对流不稳定,MPV1 <0 ;在暴雨区上游1~3个经距处(东南风左侧的切变辐合区)形成MPV1 =-2 PVU中尺度强对流不稳定核心区(图3)。3日20 :00至4日08 :00,4日20 :00至5日08 :00,当台风向北偏东方向行进时,通向暴雨区东南风减弱,MPV1 =-2 PVU中尺度强对流不稳定核心区消失,暴雨结束。3日08 :00~20 :00在靠近台风一侧流向暴雨区冷湿气流增强的同时,伴随副高内部由太原流向延安冷干气流的增强,冷干气流和冷湿气流在暴雨区形成交汇,使暴雨区大气湿斜压性增强,形成MPV2 =-0.4 PV U的中心。东南风增强的同时,也伴随河套倒槽的发展,在河套倒槽西侧银川、民勤出现西北风增强。由高原西北风产生的暖干气流和河套暖湿气流形成交汇,使青藏高原东北侧大气湿斜压增强,在民勤和银川之间生成MPV2 =4.4 PVU的中心。正负MPV2中心在暴雨区上游(延安和银川之间的切变辐合区)形成MPV2等值线密集区,强度达0.9 PVU/经距(图3a)。4日08 :00~20 :00,当台风再次向西北方向行进时,来自河北的冷干气流和来自东海的冷湿气流在太行山脉东侧形成交汇,使这一带大气湿斜压增强,生成MPV2 =-4PV U的中心。来自江苏、河南暖湿气流和高原暖干空气在银川、西安一线形成交汇,也使这一带大气湿斜压性增强,在银川、西安附近分别生成两个MPV2值分别为2 PV U和2.4 PVU的中心,正负MPV2中心在暴雨区生成MPV2等值线密集区,强度达0.9 PVU/经距(图3b)。3日20 :00至4日08 :00,4日20 :00至5日08 :00,当台风向北偏东方向行进时,伴随MPV2负值中心的东移或向东北方向移动,MPV2等值线密集区东移或向东北方向移动,暴雨区由MPV2负值发展成为MPV2正值,这个过程对应着子长中尺度强对流云团的生成发展和大暴雨的产生。

|

|

| 图 3. 850 hPa湿位涡场(a)2002年7月3日20 :00,(b)2002年7月4日20:00 (实线:MP V2, 虚线:MPV 1 ;阴影区:暴雨区) | |

根据文献[2],从MPV2负值中心到MPV2正值中心之间形成的MPV2等值线密集区,配合MPV1 <0,是对流层低层垂直涡度增长最快的地带。MPV2等值线密集区和MPV1 =-2 PVU中尺度强对流不稳定核心区的耦合,形成有利于中尺度强对流云团的触发生成和发展的地方。MPV2等值线密集区东移,暴雨区由MPV2负值发展成为MPV2正值,配合MPV1 <0,有利于暴雨区850 hPa垂直正涡度的增长,为子长突发性暴雨的发生创造了边界层中尺度动力抬升条件之三。

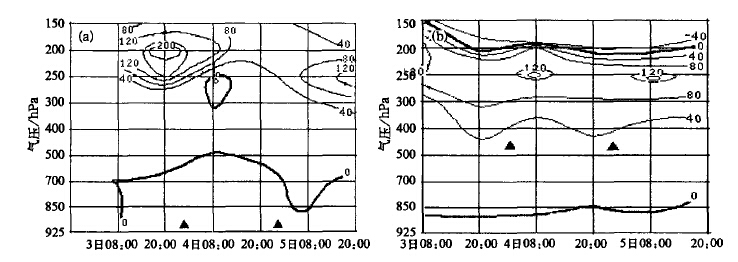

4.3 暴雨区湿位涡垂直结构配置对中低纬度系统相互作用的响应 4.3.1 MPV1垂直结构配置对中低纬度系统相互作用的响应从前面分析可知,伴随台风向西北方向行进,3日20 :00和4日20 :00在850 hPa等压面上暴雨区上游1~3个经距处生成MPV1 =-2 PVU中尺度强对流不稳定核心区。分析图4a,3日08 :00~5日08 :00暴雨区700 hPa以下对流层低层维持MPV1 <0对流不稳定;在暴雨区对流层低层维持对流不稳定的同时,从图4a同时看到3日20 :00对流层高层200 hPa有一个MPV1增值过程,生成MPV1 =20 PVU的中心。暴雨发生前在对流层低层MPV1负值发展的同时,伴随对流层高层MPV1正值大幅度增值并向对流层中层发展,为对流层低层不稳定能量的充分积累创造了条件[3]。从图4a还可看到,4日08 :00 250 hPa生成MPV1 =-4 PV U的中心,3日晚伴有瞬时大风和冰雹子长突发性暴雨的发生对应着对流层低层和对流层高层双层不稳定的形成。

|

|

| 图 4. 子长时间空间剖面图(单位:PUV ;▲ :暴雨时段) (a)MPV1,(b)MP V2 | |

4.3.2 MPV2垂直结构配置对中低纬度系统相互作用的响应

3日08 :00和4日08 :00子长250 hPaMPV2大幅度增值(图4b),形成MPV2 >12 PVU的中心。3日08 :00~20 :00,4日08 :00~20 :00,250 hPa大值MPV2向对流层中低层发展,3日20 :00和4日20 :00出现700~250 hPaMPV2递增现象,3日20 :00和4日20 :00暴雨区对流层大气斜压性增强,暴雨区同时形成有利于中尺度对流系统生成和发展的风速风向垂直切变条件的综合反映。根据文献[2],400~250 hPaMPV2正值发展,配合MPV1 >0,有利于垂直负涡度的增长;700 hPaMPV2 >0,配合MPV1 <0,有利于垂直正涡度的增长,暴雨前子长同时形成有利于中尺度对流系统生成和发展的湿位涡垂直结构配置。

5 小结(1) 子长特大暴雨是由于β-中尺度强对流云团在子长重复出现而产生的。

(2) 台风在我国东部沿海北上向西北方向行进,使东高西低的大环流形势稳定。西北涡和对流层低层倒槽长达48 h垂直叠置,形成有利于中尺度对流系统在子长重复出现的环流背景。

(3) 台风向西北方向行进和副热带高压以及西风带系统相互作用,使暴雨区水汽通量在12 h内迅速增大,满足了产生暴雨所需的水汽条件和能量条件;暴雨区上空纬向次级环流的生成和强上升运动的发展、配合地面活跃的中尺度扰动,为不稳定能量在子长为中心的小范围内形成集中猛烈释放提供了动力条件。

(4) 等压面上湿位涡诊断分析表明:随着台风向西北方向行进,在850 hPa等压面上暴雨区或暴雨区上游1~3个经距处(东南风左侧切变辐合区)生成MPV1 =-2 PV U中尺度强对流不稳定核心区和MPV2等值线密集区形成的耦合区,耦合区对下游中尺度强对流云团的发生发展指示意义明显;子长湿位涡时空剖面图分析表明:4日暴雨发生前对流层低层维持MPV1 <0的同时,伴随着对流层高层MPV1正值的增值并向对流层中层发展,为暴雨区不稳定能量的充分积累创造了条件。暴雨前暴雨区同时形成有利于中尺度对流云团生成和发展的湿位涡垂直结构配置。

| [1] | 多普勒天气雷达资料分析与应用, 北京: 解放军出版社, 2000: 1-232. |

| [2] | 吴国雄, 蔡雅萍, 唐晓菁. 湿位涡和倾斜涡度发展. 气象学报, 1995, 53, (4): 387–404. |

| [3] | 范可, 琚建华, 范学峰. 湿位涡诊断分析在东南亚强降水中的应用. 气象科技, 2003, 31, (1): 23–28. |

2005, 16 (5): 655-662

2005, 16 (5): 655-662