2. 中国气象局大气探测中心, 北京100081

2. Atmospheric Observation Technology Center, Beijing100081

雷电是与对流性天气相关联的一种复杂的大气电现象,因此分析闪电特征及其时空分布,有助于间接了解对流性天气的发生和演变。孟青等①、顾映欣②曾利用部分个例的闪电资料初步分析了京津冀地区闪电和对流天气之间的联系。陶祖钰等[1]利用LLP80-02型闪电定位系统对京津冀地区1989年和1990年观测到的闪电资料进行了闪电时空特征的分析。郄秀书等[2]利用闪电定位系统的观测比较了兰州和北京地区的地闪特征,得到了许多有意义的结论。本文将分时段考虑地闪的空间分布特征,并且立足于闪电的时间分布,分析峰值时段地闪活动的密度分布,进而探讨北京及其周边地区闪电活动的发展、演变规律以及闪电活动与环境的关系。

①孟青,余志敏.闪电定位和天气雷达探测资料的对比综合分析.京津冀中尺度气象试验文集.1989.124~131.

②顾映欣.闪电定位资料与对流降水关系的初步分析.京津冀中尺度气象试验文集.1989.132~138.

1 资料和分析方法本文所用闪电定位资料由中国科技大学单站闪电探测定位系统(M-LDARS)[3]观测,观测点在中国气象局院内,有效观测范围为250 km 。该系统以地闪观测为主,兼有云闪探测的功能,能够探测到区域内闪电发生的时间、地点、类型(云闪或地闪)、极性、强度和回击数。所用观测数据为1995~1997年的6~9月(共304 d)闪电活动观测数据。利用地闪数据的时间信息,统计分析地闪频数的日变化;将整个考察区域分成10 km ×10 km的网格,统计落在每个网格内的地闪数目,分析地闪活动的密度分布情况。

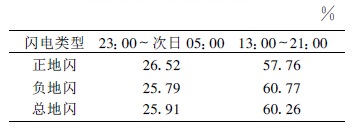

2 时间分布概况图1是地闪活动在1天内的分布情况,每一个时间点上的值代表了它之后1个小时的地闪数。可以看出,正地闪、负地闪和总地闪在时间分布上都存在两个峰值,分别为17 :00(北京时,下同)和01 :00,主峰值时段出现在下午到傍晚,次峰值时段出现在夜晚到凌晨,而上午是闪电活动的低谷。这与陶祖钰等[1]的结果相一致。

|

|

| 图 1. 地闪随时间分布 | |

为了便于研究,我们根据半峰值位置确定主峰值时段13 :00~21 :00,由峰起始位置和半峰位置确定次峰值时段23 :00~次日05 :00 。这两个峰值时段里的地闪活动的比例关系如表1。

|

|

表 1 峰值时段的地闪分布比例 |

由表1可以看到,发生在主峰值时段的地闪,占了总地闪活动的60%以上,而发生在次峰值时段的地闪活动占到了总地闪的1/4强。两者合计,发生在峰值时段的地闪活动约占总地闪的86%。而且,主峰值时段的正地闪占其自身的57.76%,负地闪占其自身的60.77%。可以看到,该时段负地闪相对比例较高,同样的,次峰值时段正地闪的相对比例略高。

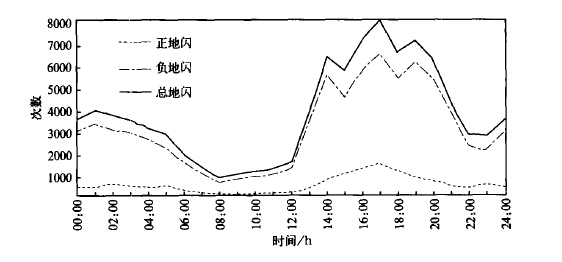

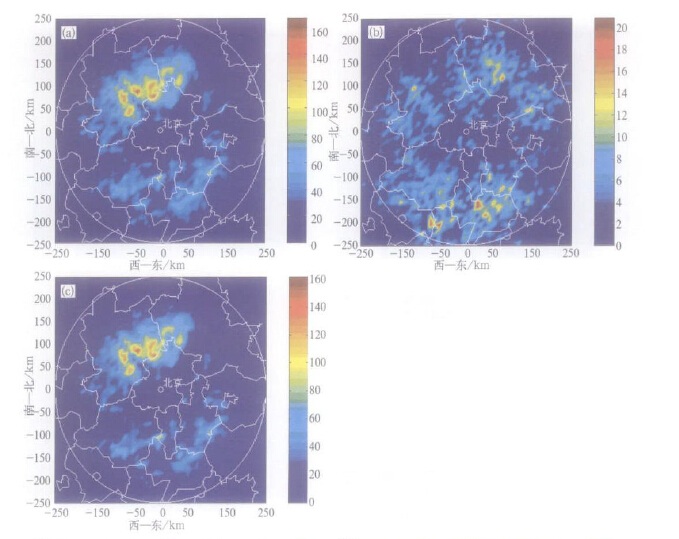

3 密度分析 3.1 总地闪密度分布彩图2a是北京及周边地区总地闪密度的分布情况。以北京为坐标原点,地闪活动主要分布在北、西北、东、南和东南方向。这种分布与陶祖钰等[1]的分析结果较为一致,同时陶祖钰等也注意到,高值密度的分布区和山脉、河流等地形密切相关。

|

|

| 图 2. 北京及周边地区夏季地闪密度分布(单位:个/100km2) (分析区域为半径250km的圆形区域,下同)(a)总地闪. (b)正地闪、(c)负地闪 | |

彩图2b和2c分别是正地闪和负地闪的密度分布情况,可以看到,两者的分布存在差异。负地闪与总地闪的分布较为一致,有两个较为集中的区域,一个是山区,一个是海滨。而正地闪的高密度区主要分布在平原,山区的密度较小。这说明了山区雷暴和平原雷暴的电荷结构可能存在一定的差异,闪电活动产生的原因也会存在不同。

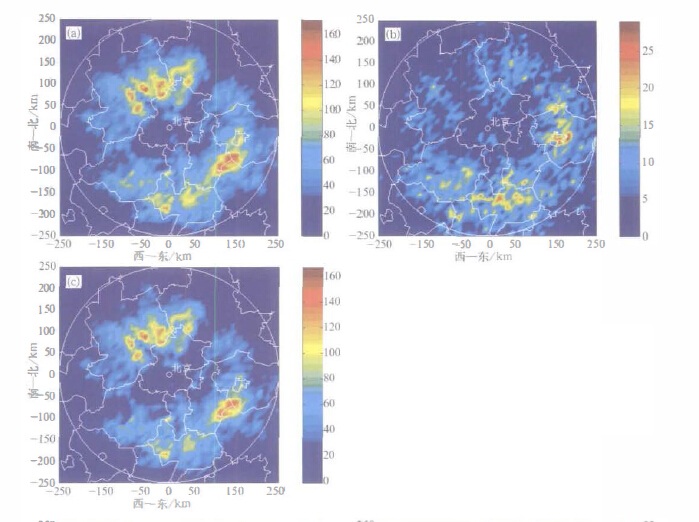

3.2 分时段密度分析为了分析地闪活动与环境的关系,我们把1天分为4个时段:00 :00~06 :00,06 :00~12 :00,12 :00~18 :00,18 :00~24 :00,分别考察在各个时段里的地闪密度分布状况。

彩图3a是00 :00~06 :00的地闪密度分布情况。该时段基本位于地闪活动的次峰值区,从图上可以看到,地闪主要出现在东部和南部两个块状区域,同时整个东部比西部的闪电活动要强。考虑到下垫面情况及大气状态,可以推测是因为东部更靠近大海,夜间整体温度会比西部偏高。沿海地区海水温度比陆地高,等温线从陆地到海面倾斜上升,这样夜间在海滨区域会有上升气流,水汽供应又较为充足,有利于形成雷暴。而在山区,辐射冷却已经使得靠近地表的空气变冷,冷气流沿山谷向下流到平原(即山风),下沉气流阻碍了雷暴的形成,所以该时段山区的闪电活动很弱。南部密度的高值区,考虑到它的下垫面是白洋淀水域附近,该时段温度要较周围陆地高,有利于在水体上方形成上升气流,进而发展成雷暴。

|

|

| 图 3. 不同时段地闪密度分布情况(单位:个/100km2) (a)00 :00~06 :00,(b)06 :00~12 :00,(c)12 :00~18 :00,(d)18 :00~24 :00 | |

彩图3b是06 :00~12 :00的地闪密度分布情况。该时段地闪活动较弱,雷暴活动主要出现在东部海滨区域。原因可以解释为,由于太阳照射陆面已经开始逐渐增温,会较快地与湖面或水面的温度趋于一致,所以在00 :00~06 :00的一些与陆地上水体相联系的密度高值区此时消失或大大减弱。但是,海面是一个大的热容体,和陆面的温度不会很快一致,所以在沿海地区仍然是闪电活动相对活跃的区域,但较前一时段已经减弱。另外可以发现,山区的闪电活动有开始发展的趋势。

彩图3c是12 :00~18 :00的地闪密度分布。该时段基本上处于主峰值时段内,此时的地闪活动主要出现在山区,而且从数值上看,沿海地区的闪电活动已大大减弱。这主要是由于山区的低层受太阳辐射加热影响,能形成沿山谷向上的谷风,此外山区地表较为潮湿,水汽供应较为充足,有利于雷暴云的形成。在平原上,因为受太阳对地表的加热影响,对流活动也相应有所发展,闪电活动比前一时段也有所增强。

彩图3d是18 :00~24 :00的地闪密度分布情况。山区的密度大值区面积相对于前一个时段有所减小,但密度却变得更大。在傍晚因为地表温度仍然较高,辐射释放热量,导致低层大气受热抬升,利于对流发展形成雷暴。此外,平原地区的闪电活动大大减弱,相应的是水体附近闪电活动有发展趋势。在东部海滨,南部白洋淀附近闪电活动有增多迹象,但这个现象对应该时段的后期。

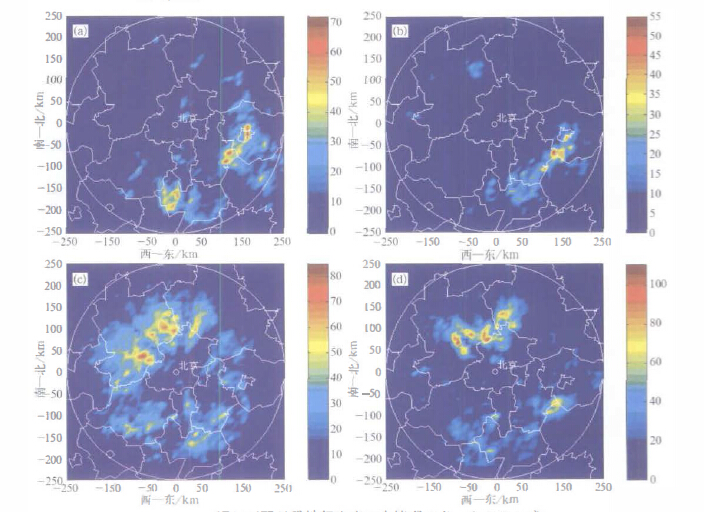

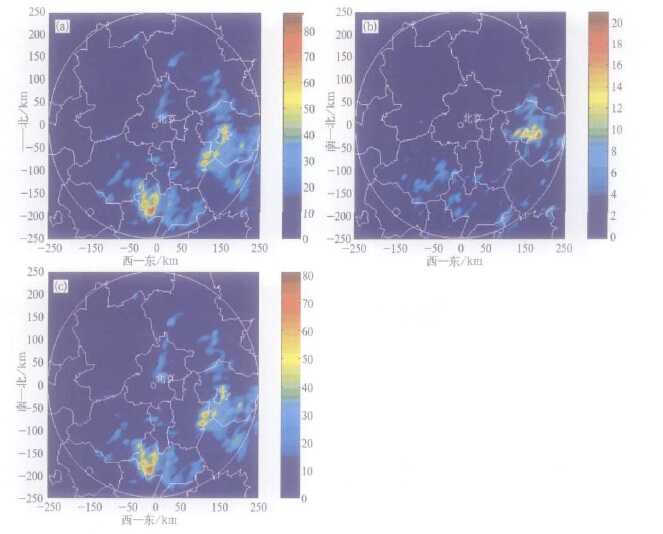

3.3 峰值时段地闪密度分析为了考察两个峰值时段地闪活动分布的产生原因,下面单独对13 :00~21 :00和23 :00~次日05 :00的地闪分布进行分析。

彩图4a是主峰值13 :00~21 :00的总地闪密度分布。该时段的闪电活动占整个闪电活动的60%以上。可以看出,地闪活动主要出现在西北部山区,在东南、南部有相对较小的密度区。结合前面相关时段所做的分析,太阳对地表的加热和地表长波辐射对低层大气的加热,易形成较强上升气流,此外,山区潮湿的下垫面可以提供大量的水汽,这些都是产生闪电活动的有利条件,所以主峰值时段,山区成了闪电活动最集中的区域。

|

|

| 图 4. 主峰值时段(13:00〜21:00)地闪分布(单位:个/100km2) (a)总地闪. (b)正地闪、(c)负地闪 | |

彩图4b和4c分别是主峰值时段的正、负地闪分布情况。正地闪主要散乱分布在南部平原,北部也有一较强区域,而负地闪却明显集中在山区,说明这个时段里山区雷暴和平原雷暴的电荷结构可能存在差异。

彩图5a是23 :00~次日05 :00总地闪密度分布情况。该时段的地闪活动约占整个地闪活动的25%。可以看到,山区由于辐射冷却,不能再提供气流抬升的热力条件,闪电活动几乎停止。地闪活动主要集中在南部和东部的两个区域,东部区域对应海滨,南部区域对应白洋淀附近。说明次峰值时段里的地闪活动主要是由于夜间水面相对陆面较高的温度,在水体附近形成了弱上升气流,同时携带水汽到高空,从而利于形成雷暴,并在云内起电。

|

|

| 图 5. 次峰值时段(23:00〜次日05:00)地闪分布(单位:个/100km2) (a)总地闪. (b)正地闪、(c)负地闪 | |

对比彩图5b和彩图5c的次峰值时段正、负地闪分布情况,发现该时段的正地闪主要分布在东部一小块区域,负地闪分布有两块:一块在南部;一块在东部,位于正地闪高密度区域的南侧。这种分布的差异表明不同水体附近雷暴云的电荷结构也可能存在着差异。

4 小结(1) 北京及其周边地区的闪电活动在时间分布上具有明显的峰值和低谷。13 :00~21 :00是闪电活动最强的时段,占整个地闪活动的60%以上,主要分布在山区;23 :00~次日05 :00是闪电活动的次强时段,占整个地闪活动的25%以上,主要分布在海滨和陆地上的水体附近。

(2) 北京及其周边地区的闪电活动与其下垫面的水汽情况和低层大气的受热状况密切相关。闪电活动多出现在水体和山脉附近,可以发现这是由于在特定时段,水体和山脉具有热力抬升或动力抬升的条件,并有较为充足的水汽供应,有利于雷暴的形成和云内起电。

(3) 北京及周边地区的正、负地闪呈现明显不同的分布特征,负地闪的密度高值区集中在山区,正地闪密度高值区散布在平原,这反映了山区雷暴和平原雷暴的电荷结构可能存在差异。此外在海陆交界处的雷暴和陆地内部水体附近的雷暴电荷结构可能也存在一定差异。

鉴于对电荷结构的研究需要其他资料的支持,将在今后的工作中进行研究。

| [1] | 陶祖钰, 赵昕奕. 京津冀地区闪电的气候分析. 气象学报, 1993, 51, (3): 325–332. |

| [2] | 郄秀书, 郭昌明, 刘欣生. 北京与兰州地区的地闪特征. 高原气象, 1990, 9, (4): 388–394. |

| [3] | Tao Shanchang, Meng Qing, Evaluation of ground stroke density distribution and lightning detection efficiency in Beijing-Tianjin-Hebeiarea. Acta Meteorologica Sinica, 1996, 10, (3): 346–355. |

2005, 16 (5): 638-644

2005, 16 (5): 638-644