江淮流域是我国经济发达地区,也是旱涝灾害频繁出现的地区,其中6~7月的旱涝灾害大部分是由于梅雨异常造成的,因此江淮梅雨一直是我国气象学者研究的重要课题。海温是引起气候异常的一个重要因素,江淮梅雨与海温异常的联系已有许多研究。罗绍华等[1]研究了长江中下游夏季降水与印度洋和南海海温异常的联系,发现南海、孟加拉湾和阿拉伯海等区域的海温异常与江淮梅雨有较好的相关。金祖辉等[2]分析了印度洋和南海海温异常与长江中下游梅雨期降水的关系,发现在涝年,南海海表温度为正距平,印度洋西海岸为负距平,而旱年则相反。陈烈庭[3]对这种联系给出了可能的物理解释,即当南海海温偏高、西印度洋海温偏低时,印度洋Walker环流发展,印度西南季风偏强,南海热带辐合带活跃,使得经向Hadley环流发展,造成西太平洋副热带高压脊加强并西伸,由此造成长江中下游夏季降水偏多。罗绍华等[4]指出,当南海海温偏高时,西太平洋副高西部脊强、位置偏南,而且向西伸展,长江中下游降水偏多;当南海海温偏低时则相反。本文通过较长时间序列资料来检验前人的研究结果并揭示出新的现象,同时用数值模式模拟了印度洋海温异常对江淮梅雨的影响。

1 资料本文使用的资料为:1958~1997年江淮流域 (28°~34°N,110°E以东)61站平均的6~7月总雨量;1958~1997年我国160站的月平均降水资料和NCEP/NCAR 500 hPa高度场、海温再分析资料以及1974~1997年OLR资料。本文中使用了多雨年和少雨年的合成分析,江淮流域6~7月总雨量偏少年 (降水距平百分率≤-20 %) 有1958,1959,1961,1963,1967,1972,1978,1981,1985,1988年,共10年;降水偏多年 (降水距平百分率≥20 %) 有1969,1980,1983,1991,1993,1995,1996年,共7年。长江中下游地区6~7月总雨量与梅雨量的相关系数为0.88,样本数为40(1958~1997年),超过了0.001的信度,江淮流域6~7月总雨量与梅雨量的年际变化是基本一致的 (图略)。由于梅雨量的确定有一定的人为因素,因此我们选取6~7月总雨量代替梅雨量作为研究对象。

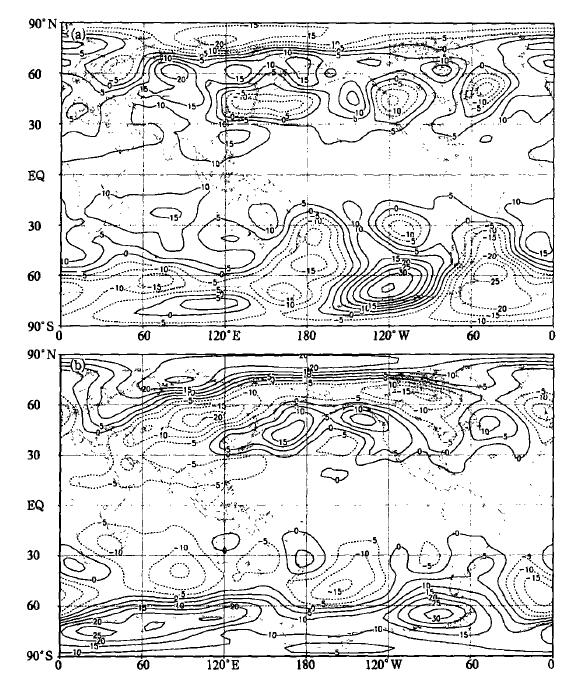

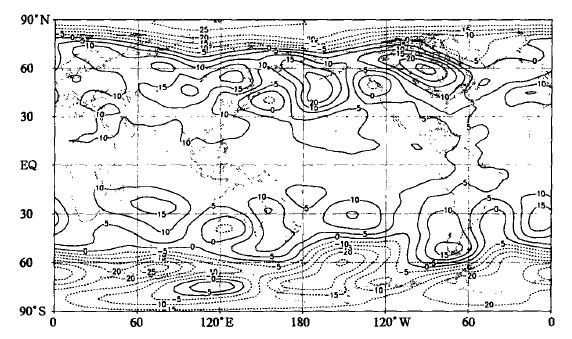

2 江淮流域梅雨期严重旱涝年环流特征江淮流域6~7月总雨量与6~7月平均500 hPa高度场的相关图上 (图略),鄂霍次克海北部到贝加尔湖有一高相关区,在30°~50°N,120°E以东有一负相关区,台湾、菲律宾附近为正相关区,反映出鄂霍次克海—贝加尔湖的阻塞高压、低槽以及西太平洋副高对江淮梅雨的影响。图 1a是涝年6~7月500 hPa高度场距平合成,可见,台湾附近有一正值中心,30°~50°N,120°E以东为负值区,其北边是一正值区;旱年 (图 1b) 则相反。可见,当鄂霍次克海阻高较强时,副热带锋区南移,中纬度地区会出现较强的低槽,不利于副热带高压北跳,稳定的阻高形势会使得副高持续偏南,冷暖空气汇合于江淮流域,造成该地区的多雨天气。这些结果与相关系数的分布与苗秋菊等[5]的结论是一致的。

|

|

| 图 1. 江淮流域涝年 (a), 旱年 (b)6~7月500 hPa高度场距平合成图 (实线表示正值, 虚线表示负值 (下同), 等值线间隔为5 gpm) | |

6~7月850 hPa流场距平合成图表明 (图略),江淮流域多雨年,菲律宾附近为反气旋式差值环流,南海、孟加拉湾为偏东气流,冷暖空气交汇于江淮流域,因此江淮流域降水偏多。西南季风弱而东南季风强,少雨年则相反。6~7月500 hPa流场距平合成图可以看到 (图略),江淮流域多雨年,台湾以东有一反气旋式环流,冷暖空气仍然交汇于江淮流域,赤道印度洋上空为偏东气流,南印度洋中部为反气旋式差值环流;少雨年,赤道印度洋上为偏西气流,菲律宾北部为气旋式差值环流,表明这一区域的对流偏强,江淮流域为反气旋式差值环流控制。

6~7月OLR的距平合成图表明 (图略),江淮流域多雨年 (因为OLR资料的年限为1974~1997年,因此,多雨年为1974年以后的年份,下同),在西太平洋暖池附近有一正距平区域,与此相对应,在850 hPa和500 hPa流场距平合成图上,这一区域为反气旋式环流;江淮流域与印度洋上为OLR负距平区域,南海部分区域为正距平,东南沿海区域也为正距平。江淮流域少雨年,江淮流域以及赤道印度洋为OLR正距平区,南海及东南沿海大部分区域为负距平,表明南海和东南沿海的辐合上升气流在江淮流域下沉,造成江淮流域降水偏少。这些结果表明,在印度洋区域,OLR资料的分析结果与江淮流域6~7月总雨量及6~7月平均500 hPa高度场相关分析的结果是一致的,但南海和东南沿海却有所不同,反映出印度洋与南海、东南沿海海温分布的相互配置对江淮流域的降水有较大影响。

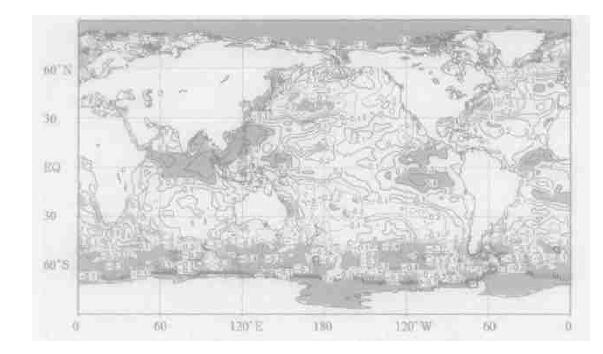

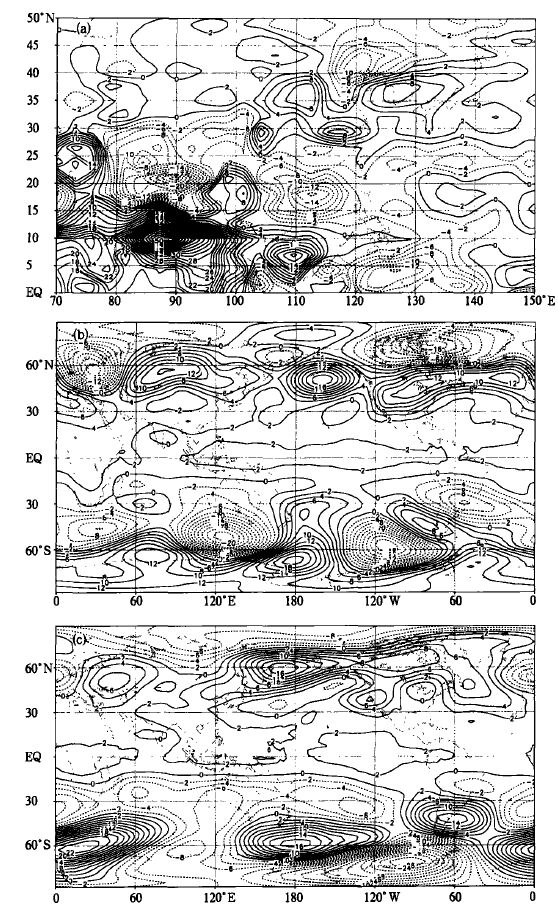

3 海温异常对江淮梅雨的影响 3.1 6~7月印度洋海温异常对江淮梅雨的影响图 2是江淮流域6~7月总雨量与6~7月平均海温的相关,可见在热带印度洋、我国南海以及东南沿海为高相关区。

|

|

| 图 2. 江淮流域6~7月总雨量与同期平均海温场相关图 (等值线的间隔为0.1, 阴影区为信度达到和超过0.05的区域) | |

6~7月印度洋区域 (10°S~10°N,50°~100°E) 的平均海温与江淮流域6~7月总雨量年际变化相关系数为0.5,样本数为40,达到了0.001的信度。由6~7月印度洋区域的平均海温与我国160站6~7月总降水量的相关图 (图略) 可见,长江流域是高相关区,其南北两侧是弱的负相关区,西藏南部和我国西南部为弱的负相关,新疆西部为正相关。

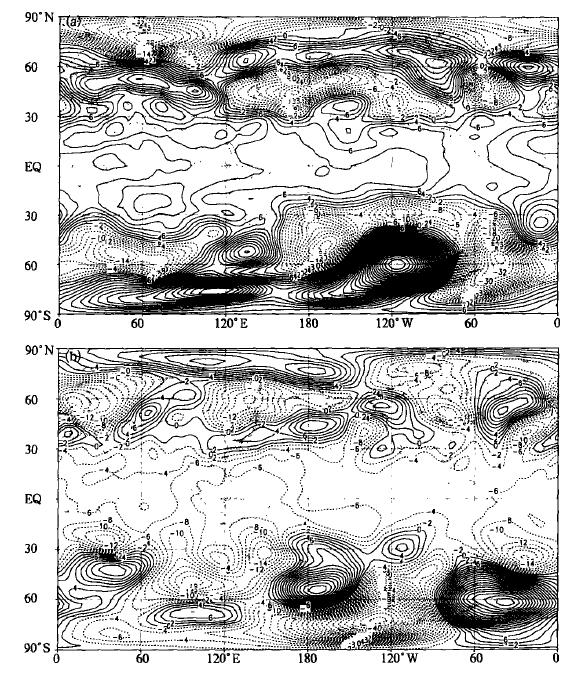

由年际变化曲线 (图略) 可以看到,印度洋区域的平均海温与江淮流域的降水量有较好的正相关。高海温年 (6~7月印度洋区域平均海温的距平百分率>1.0 %的年份) 有1983,1987,1991,1992,1995,1996年和1997年,共7年,其中1983,1991,1995年和1996年是江淮流域涝年,其余3年是降水正常年。低海温年 (由于海温在1980年以前较低,而在1980年以后较高,因此在1980年以前选海温距平百分率<-1.0 %的年份,而在1980年以后选<-0.8 %的年份) 有1964,1965,1971,1978,1984,1985年和1989年,共7年,其中1978年和1985年是江淮流域旱年,其余为降水正常年。图 3a为印度洋区域高海温年的500 hPa高度场距平合成图,可见在30°~60°N,120°E以东为负值区,其南北两侧为正值区,分布与图 1a相似。在低海温年 (图 3b) 则相反,与图 1b相似。因此,印度洋高低海温年的合成环流异常与江淮流域多雨少雨的合成环流异常是一致的。

|

|

| 图 3. 印度洋区域高海温年 (a), 低海温年 (b)500 hPa高度场距平合成图 (等值线间隔为2 gpm) | |

由6~7月850 hPa流场距平合成图可知 (图略),高海温年,台湾以东为反气旋式差值环流,冷暖空气交汇于江淮流域。赤道印度洋上为较强的偏北气流,反映出印度洋海温偏高时海陆热力对比偏小,北半球的赤道印度洋上为偏东气流。低海温年时,60°~120°E的赤道附近为偏西气流,此偏西气流向东延伸在菲律宾一带形成气旋式差值环流。因此这里的对流偏强,导致西太平洋副高西伸且位置偏北,因此江淮流域降水偏少。

6~7月OLR距平合成图上 (图略),印度洋高海温年,江淮流域与印度洋均为负值区,因此江淮流域降水偏多。南海大部分区域也为负值区,菲律宾及其以东为正值区。印度洋低海温时,江淮流域及西印度洋为正值区,南海及东南沿海基本上为负值区。由此可见,当西印度洋海温偏低而南海的海温偏高时,Walker环流将发展,南海的对流将增强,经向Hadley环流将发展,江淮流域位于下沉气流中,因此降水偏少,与陈烈庭[3]研究结果相反。

3.2 6~7月南海海温异常对江淮梅雨的影响6~7月南海区域 (5°~20°N,110°~120°E) 的平均海温与江淮流域6~7月总雨量的相关系数为0.48,达到了0.01的信度。在6~7月南海平均海温与我国160站6~7月总雨量的相关图 (图略) 可以看到,长江中下游地区为正相关区,部分地区达到了0.001的信度,其南北两侧为负相关。西藏南部和我国西南地区是负相关,新疆西部和北部是正相关。

根据年际变化曲线 (图略),高海温年 (1980年以前,海温距平百分率>0.3 %的年份,1980年以后>1.0 %的年份) 有1969,1973,1983,1987,1988,1993,1995年和1996年,共8年。其中1969,1983,1993,1995年和1996年是江淮流域涝年,1988年是旱年,其余年份为降水正常年。低海温年 (1980年以前海温距平百分率<-1.0 %的年份,1980年以后<-0.5 %的年份) 有1963,1965,1971,1972,1974,1976,1985年和1989年,共8年。其中1963,1972,1985年江淮流域是旱年,其余为降水正常年。图 4a是南海高海温年500hPa高度场距平合成图,可以看到在30°~40°N,120°E以东为负值区,其南北两侧为正值区,与图 1a有些相似。在低海温年 (图 4b),南海附近有一负值中心,贝加尔湖北边也有一负值中心,两负值中心之间为较弱的负值区。这表明中纬度地区的低槽比平均状态偏强,但东亚沿海中纬度地区数值偏高而南北两侧数值偏低的趋势与图 1b不甚一致。因此,南海高低海温年的合成环流异常与江淮流域多雨、少雨年合成环流异常的相似程度较印度洋差。

|

|

| 图 4. 南海区域高海温年 (a), 低海温年 (b)6~7月500 hPa高度场距平合成 (等值线的间隔为5 gpm) | |

6~7月850 hPa流场距平合成图上 (图略),高海温年,南海有一反气旋式差值环流,冷暖空气交汇于江淮流域,西南季风偏弱。低海温年,孟加拉湾以东为偏西气流,导致菲律宾以北为气旋式差值环流。6~7月500 hPa流场距平合成图 (图略) 可知,高海温年,南海北部有一反气旋式差值环流,表明当南海海温偏高时,西太平洋副高西部脊强、位置偏南,而且向西伸展,江淮流域降水偏多[4]。60°E附近的中高纬地区有一反气旋式差值环流,使得冷空气向江淮流域输送。低海温时,南海北部有一气旋式差值环流,东亚沿岸中高纬地区为偏南气流,表明冷空气偏弱,因而江淮流域降水偏少。

6~7月OLR距平合成图上 (图略),南海高海温年,南海附近为一OLR正距平区,这表明当南海海温偏高时,根据热成风原理,在这一区域形成一反气旋式环流,印度洋和江淮流域为OLR负距平区。南海低海温年,南海、印度洋以及江淮流域均为OLR正距平区,上面的分析表明印度洋的对流活动与南海和东南沿海相反,但这里却是同相的,反映出对应关系是不稳定的。

3.3 6~7月东南沿海海温异常对江淮梅雨的影响6~7月东南沿海区域 (10°~25°N,120°~135°E) 的平均海温与6~7月江淮流域总雨量的相关系数为0.46,达到了0.01的信度。由东南沿海平均海温与160站降水量的相关图 (图略) 可以看到,江淮流域,尤其是长江中游为显著的正相关区。我国东南地区为显著的负相关区,西南地区也有一显著的负相关区,新疆北部和东北北部各有一显著的正相关区。

根据年际变化曲线,高海温年 (1980年以前海温距平百分率>0.6 %的年份,1980年以后>1.0 %的年份) 有1973,1979,1980,1988,1989,1991,1993,1994,1995,1996年,共10年。其中,1980,1991,1993,1995年和1996年是江淮流域涝年,1988年是旱年,其余年份为降水正常年。低海温年 (海温距平百分率<-1.0 %的年份) 有1963,1965,1971,1972,1974,1976年和1985年,与南海低海温年完全一致。图 5是东南沿海高海温年500hPa高度场距平合成图,鄂霍次克海西边有一正值中心,30°N以南 (台湾附近) 的数值>10 g pm,而在30°~45°N的东亚沿岸,其数值在0~10 g pm之间。东亚沿岸中纬度地区数值偏低,而其南北两侧的数值偏高的趋势与图 1a大致相同。

|

|

| 图 5. 东南沿海高海温年6~7月500 hPa高度场距平合成图 (等值线的间隔为5 gpm) | |

6~7月850 hPa流场距平合成图可知 (图略),高海温年,海温异常区的上空有一反气旋式差值环流,江淮流域为一气旋式辐合区,因此降水偏多。南海、孟加拉湾一带为偏东气流。6~7月500 hPa流场距平合成图 (图略) 可知,高海温年,台湾以东有一反气旋式差值环流,冷暖空气汇合于江淮流域。低海温时与南海一致。

4 数值试验 4.1 模式简介和试验方案本文采用CCM3进行数值模拟,CCM3是一个全球谱模式[6~7],水平分辨率为T42,纬向为均匀分布的128个格点,经向为64个高斯格点,经纬度间隔约为2.8°×2.8°。垂直方向为混合η坐标,从上到下共分18层。其时间积分为半隐式方案,时间积分步长为20 min。模式包括了辐射、对流、垂直扩散、边界层及陆面过程等各种物理过程。根据图 2,设计了如下的3个数值试验:

(1) 控制试验海温为多年的气候平均值,模式由NCAR提供的大气初始场从12月1日开始,积分到次年的7月31日。

(2) 试验1(印度洋正海温异常试验) 从5月至8月,在印度洋区域 (50°~100°E,10°S~10°N) 的气候平均海温场上加2.5 ℃的海温异常 (在该区域内,6~7月海温距平变化幅度为2.5 ℃)。在5月和8月也加2.5 ℃的海温异常,这是因为当模式运行到上半月的某一天时,该天的海温由上月的平均海温和当月的平均海温线性插值而得到,而当模式运行到下半月的某一天时,该天的海温由下月的平均海温和当月的平均海温线性插值而得到[8]。

(3) 试验2(印度洋负海温异常试验) 除将海温异常由2.5 ℃变为-2.5 ℃,其他与试验1相同。

试验1和试验2积分时间均从12月1日到7月31日,由于篇幅有限,本文不分析数值模拟中南海和东南沿海海温异常对江淮梅雨的影响。

4.2 结果分析 4.2.1 控制试验由6~7月500 hPa的实况高度场和模拟的6~7月500 hPa高度场 (图略) 可见,控制试验模拟出了180°附近的低槽、北美西海岸的高脊和北美大槽。控制试验的结果除西太平洋副高偏弱外,低纬度的副热带高压系统,与观测结果是基本一致的。但在控制试验中,孟加拉湾低槽偏西。6月,500 hPa高度场上 (图略),没有588 dagpm等值线,根据586dagpm等值线可确定120°E的副高脊线位于20°N。7月,588 dagpm等值线偏东,根据586 dag pm可以确定120°E的副高脊线位于30°N。6月和7月,586 dagpm线的西伸脊点位于110°E。

由降水量分布可知 (图略),6月,在30°~35°N,100°~110°E的范围内,有一虚假的多雨区,卓嘎等[9]和王晓悦[10]也发现了类似的情况。与实况相比较 (图略),江南的多雨区没有模拟出来,而且江淮流域北部的模拟雨量明显偏大。徐海明等[11]用CCM3模式模拟北大西洋海温异常影响江淮流域入梅研究中,也发现5~6月降水,模拟的结果与实际的观测结果相比较,华北降水偏强而江淮流域降水偏弱,并认为CCM3模式对亚洲热带夏季风降水有较强的模拟能力,而对东亚副热带夏季风降水的模拟存在一定的偏差。7月,我国华北有一多雨区,与实况相比较 (图略),多雨中心偏北,且模拟的雨量较大。我国东南部 (30°N以南、110°E以东) 模拟的雨量偏小。王晓悦[10]指出,总体来说,CCM3对于我国降水的模拟在一定程度上可以反映出华北、黄河流域、长江流域、华南大部以及沿海地区降水的季节变化特征以及雨带中心、雨量变化,与实际观测的偏差在可接受范围内。

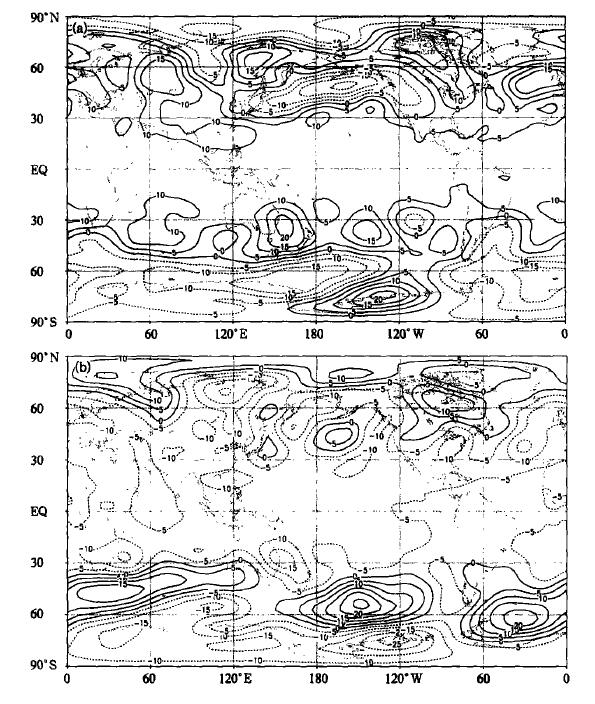

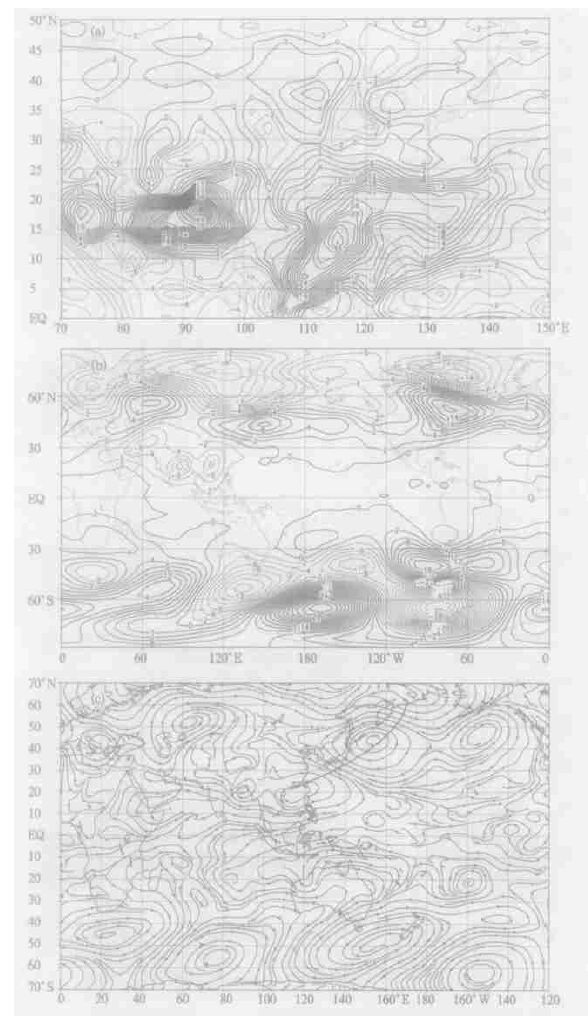

4.2.2 印度洋正海温异常试验降水偏差图上 (正海温试验与控制试验模拟结果偏差),6月 (图略),印度洋为正值区,南海北部和华南是负值区,江淮流域及其以北是正值区,我国东北地区为负值区,孟加拉湾和南海南部各有一正值中心。7月 (图略),降水形势与6月基本相似。图 6a是6~7月降水偏差图,与6月和7月的降水形势基本一致。

|

|

| 图 6. 印度洋正海温试验与控制试验模拟结果偏差 (a)6~7月降水量偏差 (单位:mm/d, 等值线间隔为2 mm/ d), (b)6月500 hPa高度场偏差, (c)7月500 hPa高度场偏差 (单位:dagpm, 等值线间隔为2 dagpm) | |

6月和7月,根据500 hPa高度场 (图略)588 dagpm等值线可以确定120°E的副高脊线均位于25°N。6月副高偏北,7月副高偏南,长江中下游位于副高北侧的辐合区中,因此有利于江淮流域的降水。500 hPa高度场差值 (正海温试验与控制试验模拟结果偏差) 图上,6月 (图 6b),巴尔喀什湖北边有一正值中心,与涝年的500 hPa高度场距平合成图 (图 1a) 相似。表明这里的阻高稳定,因此有利于冷空气频繁南下,使得江淮流域降水偏多。7月 (图 6c),鄂海东边有一正值中心,这表明鄂霍次克海阻高较强,不利于副高北跳,江淮流域为冷暖空气的交汇区,因此降水偏多。

4.2.3 印度洋负海温异常试验由降水量偏差可知 (负海温试验与控制试验偏差),6月 (图略),孟加拉湾及南海各有一正值中心,与正海温试验相比较,其中心位置均偏北偏东。与正海温试验的情况相反,印度洋上是负值区。江淮流域南部少雨,北部多雨。7月 (图略),孟加拉湾及南海仍为正值区,与6月的情况相反,江淮流域北部少雨而南部多雨。由6~7月总雨量偏差图 (图 7a) 可知,江淮流域是少雨区。

|

|

| 图 7. 印度洋负海温试验与控制试验模拟结果偏差 (a)6~7月降水量偏差, (b)6~7月500 hPa高度场偏差, (c)6月850 hPa流场偏差 (粗实线为波列中心轴线, 其他说明同图 6) | |

6月和7月,500 hPa高度场上 (图略) 西太平洋副高偏东,586 dagpm的西伸脊点均位于130°E。由6~7月500 hPa高度场的偏差 (图 7b) 可知,30°~50°N的东亚沿岸为正值区,其南北两侧为负值区,与旱年的观测结果 (图 1b) 是一致的。表明高纬的阻高、低纬的副高和中纬度的低槽均较弱,因此江淮流域降水偏少。

由6月850 hPa流场偏差图 (图 7c) 可见,马斯克林高压附近为反气旋式环流,表明马斯克林高压是增强的。80°E附近有较强的越赤道气流,使得北半球热带地区西风增强,导致南海附近形成一气旋式环流。南海地区的扰动通过能量频散向东北方向传播,导致中纬度的低槽和高纬的阻高减弱,因此江淮流域降水偏少。7月 (图略) 与6月基本一致。

6 结论本文通过统计分析和数值模拟研究了印度洋、我国南海和东南沿海海温异常对江淮梅雨的影响,得出如下结果:

(1) 统计结果表明:印度洋、南海和东南沿海的海温异常对江淮梅雨有影响,当印度洋海温偏高时,鄂霍次克海阻高、东亚沿岸中纬度的低槽以及西太平洋副高均偏强,6~7月江淮流域降水量偏多;反之亦然。南海与东南沿海的情况也基本如此。

(2) 对OLR资料的分析表明:当印度洋OLR为正 (负) 距平时,江淮流域的OLR也为正 (负) 距平,但南海和东南沿海的OLR多为负 (正) 距平。

(3) 印度洋海温异常试验结果表明:印度洋为正海温异常时,6月,巴尔喀什湖北边的高压脊发展,冷空气频繁南下影响江淮流域,导致江淮流域降水偏多;7月,鄂霍次克海阻高较强,西太平洋副高偏南,江淮流域降水偏多。印度洋为负海温异常时,模拟结果与统计分析结果一致,即6~7月东亚沿岸出现江淮流域旱年的环流形势。

| [1] | 罗绍华, 金祖辉, 陈烈庭. 印度洋和南海海温与长江中下游降水的相关分析. 大气科学, 1985, 9, (3): 336–342. |

| [2] | 金祖辉, 沈如桂. 长江中下游旱梅和涝梅年海温场及大气环流系统的特征.气象科学技术集刊 (11). 北京: 气象出版社, 1987: 83-88. |

| [3] | 陈烈庭. 阿拉伯海-南海海温距平纬向差异对长江中下游降水的影响. 大气科学, 1991, 15, (1): 33–42. |

| [4] | 罗绍华, 金祖辉. 南海海温变化与初夏西太平洋副高活动及长江中汛期降水关系的分析. 大气科学, 1986, 10, (4): 409–417. |

| [5] | 苗秋菊, 徐祥德, 张雪金. 长江中下游旱涝的环流型与赤道东太平洋海温遥相关波列特征. 气象学报, 2002, 60, (6): 688–697. |

| [6] | Kiehl J T, Hack J J, Bonan G B, et al. Description of the NCAR Community Climate Model (CCM3), NCAR Technical Note NCAR/TN-420+STR, Boulder, Colorado. 1996. |

| [7] | Kiehl J T, Hack J J, Bonan G B, et al. The National Center for Atmospheric Research Community Climate Model:CCM3. J Climate, 1998, 11: 1131–1150. DOI:10.1175/1520-0442(1998)011<1131:TNCFAR>2.0.CO;2 |

| [8] | 余建锐, 董敏. CCM3大气环流模式月-季尺度预报初步试验. 应用气象学报, 2001, 12, (1): 54–60. |

| [9] | 卓嘎, 徐祥德, 陈联寿. 青藏高原边界层高度特征对大气环流动力学效应的数值试验. 应用气象学报, 2002, 13, (2): 163–169. |

| [10] | 王晓悦.全球海温异常关键区的确定及其气候效应的模拟:[硕士学位论文].南京:南京大学, 2003. |

| [11] | 徐海明, 何金海, 董敏. 江淮入梅的年际变化及其与北大西洋涛动和海温异常的联系. 气象学报, 2001, 59, (6): 694–706. |

2005, 16 (4): 527-538

2005, 16 (4): 527-538