2. 中国科学院地球环境研究所, 西安 710075

2. Institute of Earth Environment, CAS, Xi'an 710075

连阴雨是华西地区秋季降水的重要特征,引起了许多气象工作者的关注和重视,高由禧[1]早在20世纪50年代就我国秋雨和秋高气爽的气候特点以及成因做了详细的研究,指出华西秋雨的起迄日期与亚洲上空急流的进退和印度季风的进退有关。涂长望、吕炯等人认为一部分秋雨与特定的地形和青藏高原上冷空气平流所致热力不稳定有着密切的关系[1]。张秀雯[2]指出了上海地区早秋连阴雨发生时的环流特征是,北方常有一股冷空气南下,高空高纬多阻塞形势,中纬度多短波活动,环流逐渐趋于平直。最近鲍媛媛等[3]分析了2001年华西秋雨的成因。刘富明[4]对华西秋雨与大气环流季节转换关系进行了分析。刘天适等[5]对西北地区以及陕西秋季连阴雨,特别是对陕西20世纪80年代的秋季连阴雨过程做了较系统分析,建立了秋季连阴雨的中期预报方法;林纾[6]在分析比较了西北区中东部2000和2001年出现的连阴雨天气过程后,分析了西太平洋副热带高压和海温对西北区中东部秋季连阴雨的影响,并总结了西北地区中东部连阴雨的候平均环流形势特征,指出当500 hPa乌拉尔山有脊发展,巴尔克什湖—里海为槽,孟加拉湾—青藏高原为低值区,中纬度东亚环流呈东高西低时有利于西北中东部出现连阴雨天气。

近50年中,在中国的极端降水事件趋多、趋强,极端降水量比例趋于增大[7],西北地区西部总降水量趋于增多,极端降水事件趋于频繁。继2000~2001年秋季西北区中东部连续两年出现自20世纪80年代以来范围最大,持续时间最长的连阴雨之后[6],2003年早秋季节陕西出现了1954年以来又一次极端连阴雨事件,长时间高强度的连阴雨导致渭河流域先后出现了6次洪峰,多条支流决口,大面积农田受淹。而且长时间的降水造成秦岭山区局地泥石流、滑坡等地质灾害,给当地人民群众的生命财产造成巨大损失。因此,2003年秋季陕西罕见的连阴雨成为了我国2003年最主要的气候事件之一。本文通过分析2003年陕西秋季连阴雨的时空分布和大气环流异常的特征,探讨了形成连阴雨的水汽、动力和热力学条件以及陕西秋雨形成的物理机制,为秋季连阴雨的中长期天气预报提供参考。

1 2003年陕西秋季降水的时空分布特点本文使用的资料为国家气象中心发布的T213东北半球逐日20 :00(北京时,下同) 客观分析场,时间为2003年8月下旬到10月31日,分辨率为1°×1°,物理量为12层等压面 (1000、925、850、700、600、500、400、300、250、200、150、100 hPa) 的风速 (u、v)、温度、位势高度、假相当位温、水汽通量和水汽通量散度 (仅850、700、500 hPa);北半球500 hPa位势高度资料取自陕西省气象台接收的ECMWF客观分析;降水量资料为陕西省气象台提供的96站逐日20 :00的24 h降水量。

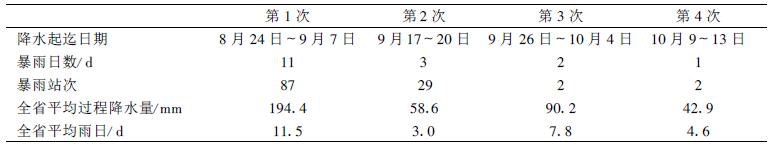

2003年陕西秋季主要降水过程的起迄日期及降水情况如表 1所示,降水从8月下旬开始,经历4次长时间持续强降水天气过程,10月中旬阴雨天气结束,期间共出现了17个暴雨日,120站次的暴雨。在8月下旬至10月中旬总降水量分布 (图 1) 中,陕北降水量约为140~460 mm,关中380~480 mm,陕南330~770 mm,总降水量大于500 mm的区域位于陕南的中部;与常年同期相比陕北偏多1~2倍,关中偏多1~3倍,陕南偏多50 %~2倍。由此可见,2003年秋季陕西降水具有强度大、降水集中、连阴雨场次多、暴雨日多等特点,造成了陕西渭河流域洪涝灾害和秦岭山区局地泥石流滑坡等自然灾害。

|

|

表 1 2003年秋季陕西省4次主要降水过程 |

|

|

| 图 1. 2003年8月21日~10月20日陕西降水量和降水日数分布图 (实线为降水量, 单位:mm, 虚线为日降水量≥0.1 mm的降水日数, 单位:d, 阴影区为降水量>500 mm) | |

由图 1还可见,除陕北北部降水日数在22~28 d以外,其余地区降水日数均在28~33 d。在延安附近有一个大于32 d的中心,在关中和陕南西部也有降水日数大于32 d的高值区,特别是陕南总降水量大于500 mm的区域与降水日数的高值区并未重合,由此可见,2003年秋季陕西有降水日数多、范围广、落区和时间集中等特点。

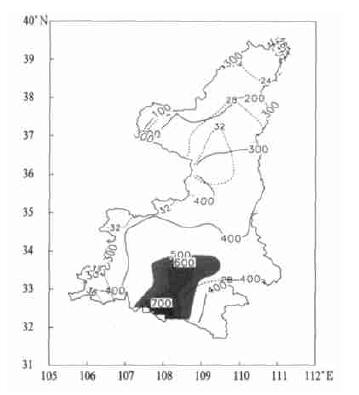

8月24日~9月7日的连阴雨是2003年陕西秋季降水中强度和范围最大 (图 2)、过程降水量最大、持续时间最长的一次连阴雨过程,过程降水量大于200 mm的区域包括渭北、关中西部、陕南的大部分地区,先后有11个暴雨日,87站次的暴雨 (表 1),宁陕8月29日日降水量304.5 mm,为该站有气象记录以来的极值。9月17~20日的连阴雨在强度上次之,持续时间较短,过程雨量呈NE —SW走向,在关中、陕南各有大于100 mm的雨量中心,虽然仅有3个暴雨日,但却有29站次的暴雨。而9月26日~10月4日和10月9~13日连阴雨过程在强度和范围上较前两次过程有明显减弱,仅有1~2个暴雨日和2站次暴雨,但雨量中心位于渭河流域的关中地区,进一步加剧了渭河流域的洪涝灾害。

|

|

| 图 2. 2003年秋季陕西4次连阴雨过程降水量分布图 (单位:mm, 阴影区为降水量>200 mm) (a)8月24日至9月7日降水量, (b)9月17~20日降水量, (c)9月26日至10月4日降水量, (d)10月9~13日降水量 | |

2 中高层大气环流特征 2.1 500 hPa大气环流特征

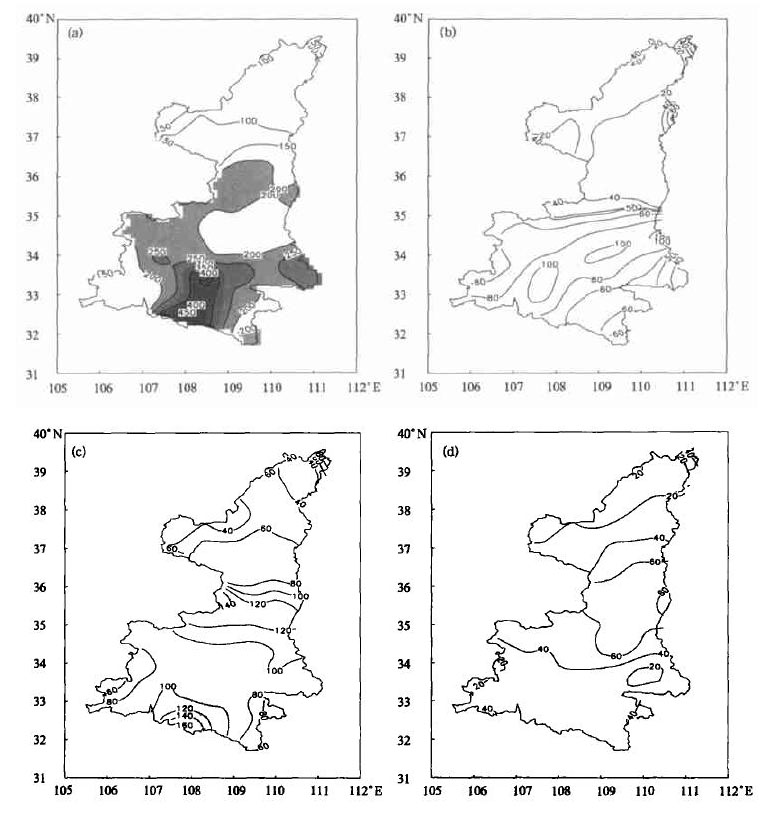

有关秋季连阴雨时大气环流特征的研究表明[2, 5],在典型的华西秋雨年和陕西秋季典型多雨时段中,北半球500 hPa高度距平分布特征通常为:孟加拉湾为宽广的负距平区,我国大陆到西北太平洋为正距平区,环流特征表现为孟加拉湾低槽偏深,西太平洋副热带高压偏强,乌拉尔山阻塞高压处于准静止或缓慢移动状态,巴尔喀什湖为稳定的长波槽或低压,西太平洋副热带高压后部的西南暖湿气流与中纬度西风气流中的扰动相结合,陕西地区长时间位于低层偏北风和偏南风的交绥区。与上述研究不同的是,在2003年秋季陕西多雨期间,大气环流特征 (图 3) 与典型的华西秋雨期有所差异,乌拉尔山到西西伯利亚以及我国大陆到西太平洋上空为正距平区,贝加尔湖及其以东地区为负距平区。这种分布型表明:2003年秋季乌拉尔山长波脊和西太平洋副热带高压偏强,贝加尔湖低压较深,孟加拉湾低槽和东亚大槽明显偏弱。

|

|

| 图 3. 2003年8月20日至10月20日北半球500 hPa平均高度场及距平场 (实线为高度, 虚线为距平, 单位:dagpm, 阴影区为负距平区) | |

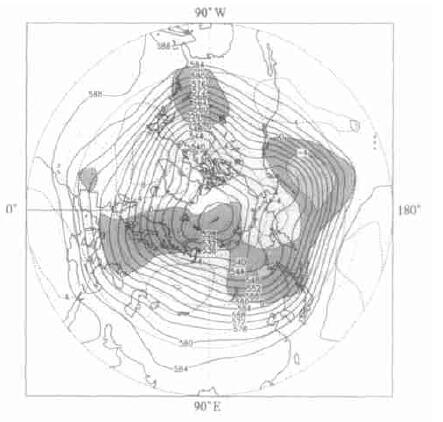

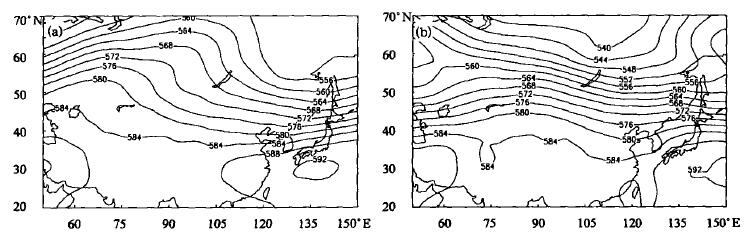

从2003年秋季典型强连阴雨期间的500 hPa大气环流形势 (图 4a) 看,巴尔喀什湖附近的低槽稳定,分裂短波槽经高原东移过程中,在高原东侧加深发展,与副热带高压外围的暖湿偏南气流在秦岭山脉附近相遇,而贝加尔湖低压底部的平直西风气流,在40°N附近形成较强的西风锋区,引导地面冷空气偏北东移经华北南下,陕西恰好处在高压后部的偏东气流中,使地面经高原东移南下的冷空气受阻,也使得暖湿气流得到抬升。与此同时,西太平洋副热带高压强大而稳定,有592 dagpm的闭合高压中心,110°E脊线在28°N附近摆动,588 dag pm线的西伸点在110°E以西,副热带高压不仅使巴尔喀什湖低槽分裂的冷空气在经高原东移南下的过程中受阻于秦岭山脉邻近的渭水流域和秦巴山区,也使得西南暖湿气流不断被输送到西北地区东部,形成了该地区长时间的持续性强降水天气。

|

|

| 图 4. 典型连阴雨2003年8月24日至9月6日 (a) 与无雨期9月8~16日 (b) 的500 hPa高度场的比较 (单位:dagpm) | |

与典型连阴雨形成明显差异的晴好无雨时段,2003年9月8~16日500 hPa平均图中 (图 4b),欧亚中纬度环流形势呈两槽一脊型,新疆到青藏高原为高压脊,西太平洋副热带高压主体退到海上,在大陆势力较小,588 dag pm线的西伸点在115°E附近,120°E脊线位于25°N,与秋季典型强连阴雨期间的500 hPa环流形势相比,西太平洋副热带高压在强度上已明显减弱,位置上明显偏东偏南,而陕西受高空西北气流控制,出现了两次连阴雨其间的晴好天气。

2.2 西太平洋副热带高压特征文献[8]指出,对西北地区来说,一般副高偏北多雨,偏南少雨,两者呈正相关,秋季最好。2003年8~10月各月西太平洋副热带高压的特征量 (表略) 恰好说明了这一点。2003年8~10月西太平洋副热带高压面积指数、强度指数较常年同期明显偏大,西伸脊点较常年同期偏西20~25经度,脊线位置8~9月较常年同期偏北1~2纬度,10月较常年同期偏南1纬度,北界位置8~9月较常年同期偏北,10月较常年同期偏南。所以,就月平均尺度而言,2003年夏末秋初西太平洋副热带高压偏强、偏北、偏西,有利于陕西秋季连阴雨天气的形成。

西太平洋副热带高压稳定且位置偏北是2003年夏末秋初大气环流变化的主要特征之一。在陕西秋季多连阴雨期间,西太平洋副热带高压脊线 (图略) 一直徘徊在25°~29°N,比常年9月的月平均脊线位置偏北,进一步说明秋季副高偏北有利于陕西降水天气的形成,而且副高稳定少动,使得降水天气得到维持。从10月的第1候脊线才稳定南退到25°N以南。但副高阶段性的加强西伸时,西北东部处在西南暖湿气流中,也会造成该地区降水天气[6]。在10月1~3候,由于副高的短时间北抬西伸,陕西仍处在秋季多连阴雨时期,并有局地暴雨天气。在10月第4候副高脊线南退到20°N以南,这时陕西秋季大范围持续性降水也宣告结束。

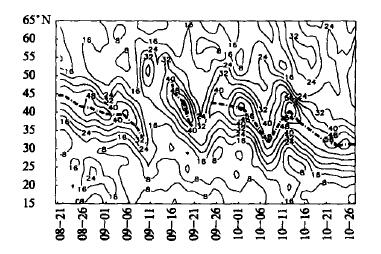

2.3 高空西风急流的演变特征早在1958年高由禧就指出华西秋雨的起迄日期与亚洲上空急流的进退有关[1],其后有关大气环流的季节变化与华西秋雨关系的研究[2~4]也表明,秋季高空西风急流第一次在秋雨区出现时秋雨开始,而当亚洲南部高空西风急流稳定在川黔上空时秋雨结束。2003年秋季高空西风急流的变化 (图 5) 是非常明显的。200 hPa西风急流8月21日至9月6日稳定在40°~45°N之间,9月6日后急流突然开始南移减弱消失;9月15日西风急流在50°N附近建立,17~20日稳定在40~45°N,9月21日南移至35°N减弱消失,9月26日西风急流又一次在45°N附近建立,在10月4日前西风急流轴一直稳定在40°N附近,10月8日急流南扩到35°N后与在45°N重建的急流中心打通,在10月中下旬急流轴稳定在30°N附近。与表 1中2003年秋季陕西连阴雨的阶段对比分析发现,在200 hPa高度上西风急流在40°~45°N附近建立并稳定加强时,陕西连阴雨维持;当西风急流由40°N向南扩展或西风急流在50°N重建时,陕西降水出现间歇;而当西风急流在30°N稳定建立时陕西秋季连阴雨基本结束。200 hPa西风急流在40°N附近稳定时,陕西大部分地区位于急流南侧的高空辐散区。对流层低层有低涡或低值系统在该地区生成和维持[9],导致该地区阴雨天气持续。

|

|

| 图 5. 2003年8月20日至10月31日200 hPa风速 (m/ s) 沿110°E时间纬向剖面图 (图中虚线为急流轴) | |

3 物理量特征分析 3.1 热力学条件分析

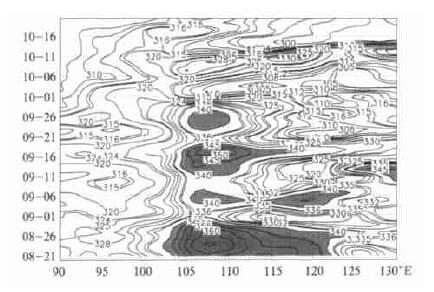

2003年8月下旬到10月中旬850 hPa高度上假相当位温 (θse) 分析发现,在陕西秋季多雨时期,假相当位温 (图 6) 在105°~110°E之间一直保持着高能带,而在我国大陆东部的115°~125°E则为低能区,在105°E附近为强的能量锋。该高能带和强能量锋的形成,既与西南气流和东南风的水汽输送有关,也与北方南下冷空气活动有关,而东部低值区向高能区的每次推进,反映了东路冷空气的活动。如8月29日西安地区日平均气温下降4.7 ℃,10月2日西安地区日平均气温下降3.7 ℃,在图 6中东部低值区则明显向西推进。正是东路冷空气的向西推进,加剧了能量锋的强度,使不稳定能量得到释放,造成大范围的强降雨天气。

|

|

| 图 6. 2003年8月20日至10月31日850 hPaθse沿34°N时间经度剖面图 | |

2003年秋季在105°~110°E之间的高能带有4次明显的高能中心,第1次出现在8月下旬,有大于365 K的高能中心,且高能中心的范围较大,持续时间长。第2次高能中心出现在9月中旬的后期,有大于350 K的高能中心,其高能中心的范围和持续时间较第1次有明显的减小,中心能量也较第1次下降了15 K。第3次高能中心出现在9月下旬的中期,仅有大于340K的高能中心,但东路冷空气向西推进的势力却明显增强,在10月初推进到105°E以西。第4次高能中心出现在10月上旬的后期,仅有大于325 K的高能区,其范围非常小,持续时间短。与陕西秋季连阴雨的特征对比分析认为,假相当位温 (θse) 的变化反映了陕西秋季连阴雨在持续时间、强度上的变化,当秦岭附近假相当位温在高能位持续加强时,陕西秋季连阴雨持续时间长且降雨强度大;当秦岭附近假相当位温在较高能位持续加强时,陕西秋季连阴雨持续时间长,但降雨强度相应降低;当秦岭附近假相当位温在高能位持续较短时间,该地区降水天气维持时间较短,而降雨强度较强;当秦岭附近假相当位温在低能位持续时,该地区长时间的连阴雨降水天气中断或结束。

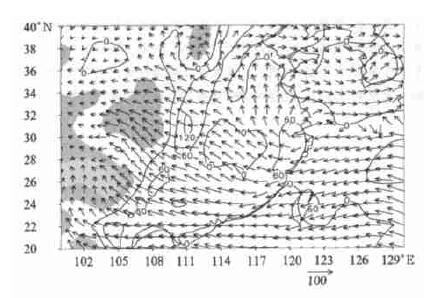

3.2 水汽条件分析对2003年8月24日到10月13日850 hPa平均水汽通量和水汽通量散度 (图 7) 分析发现,华西地区为明显水汽辐合带,在四川盆地和西北地区东部有小于-60 ×10-7g·hPa-1·cm-2·s-1的水汽辐合中心。水汽主要来自东海,水汽输送则依靠西太平洋副热带高压外围的偏东气流完成。刘晓东等[10]在讨论秦岭及邻近地区旬降水气候变化与大气环流特征时认为:初秋降水主要受来自西太平洋副热带西南边缘的东南风影响,本文与其结论一致。另外在水汽通量散度分布中,华北、长江中下游地区为水汽的辐散区,与前面讨论的假相当位温的高能带及低值能带对比分析发现,水汽辐合区为假相当位温高能带,水汽辐散区为假相当位温低能区,说明在青藏高原东侧低层存在着强烈的辐合上升运动,暖湿的空气的上升运动使得该地维持高能区。

|

|

| 图 7. 2003年8月24日至10月13日850 hPa平均水汽通量 (矢量, 单位:10-1g·hPa-1·cm -1·s -1) 和水汽通量散度图 (单位:10 -7g·hPa-1·cm -2·s-1, 阴影区为<-60 ×10 -7g·hPa -1·cm -2·s -1) | |

4 结论

(1) 2003年秋季陕西连阴雨是1954年以来又一次极端连阴雨事件。降水的特点是降水的落区和时间相对集中,降水强度大,日数多且持续时间长。

(2) 2003年秋季500 hPa高度场上乌拉尔山高压脊强大且稳定,巴尔喀什湖附近低槽维持,偏强、偏西、偏北的副热带高压外围的偏南气流为西北地区东部输送了大量的水汽,造成陕西大范围持续性强降水天气;而副热带高压减弱和东移南退,新疆高压脊建立,西北东部受西北气流控制,该地区的连阴雨过程结束。

(3) 在对流层高层大气环流形势从夏季型向冬季型转变过程中,青藏高原北侧200hPa西风急流由北向南移动中,急流轴在40°N附近徘徊时,高原东北侧的陕西位于急流南侧的高空辐散区,而对流层低层仍维持高温高湿的高能带,对流上升活跃,使得该地区始终保持低层辐合高层辐散的垂直环流,有利于长时间连阴雨天气的形成。

| [1] | 高由禧. 我国的秋雨现象. 气象学报, 1958, 29, (4): 264–270. |

| [2] | 张秀雯. 上海地区早秋连阴雨的中期预报方法. 气象, 1979, (12): 26–27. |

| [3] | 鲍媛媛, 阿布力米提, 李峰, 等. 2001年华西秋雨的时空分布的特点及其成因分析. 应用气象学报, 2003, 14, (2): 215–222. |

| [4] | 刘富明. 大气环流由夏到秋的转变及四川秋雨形成的原因. 四川气象科技, 1982, (2): 35–38. |

| [5] | 刘天适, 周全瑞. 1981年8月13-24日汉中、宝鸡地区连阴特大暴雨天气分析. 陕西气象, 1983, (5): 13–5. |

| [6] | 林纾, 章克俭. 西北地区中东部2000年与2001年秋季连阴雨分析. 气象, 2003, 29, (2): 34–38. |

| [7] | 翟盘茂, 任福民, 张强, 等. 中国降水极端值变化趋势检测. 气象学报, 1999, 57, (2): 208–216. |

| [8] | 白肇烨, 徐国昌. 中国西北天气. 北京: 气象出版社, 1988. |

| [9] | 方建刚, 白爱娟. 陕西省一次秋季连阴雨过程的天气动力学分析. 大气科学研究与应用, 2003, 24, (1): 9–5. |

| [10] | 刘晓东, 方建刚, 杨旭超, 等. 秦岭邻近地区旬降水气候学及其大气环流特征. 干旱气象, 2003, 21, (3): 8–3. |

2005, 16 (4): 509-517

2005, 16 (4): 509-517