2. 中国气象局成都高原气象研究所, 成都 610071;

3. 国家气候中心, 北京 100081

2. Institution of Plateau Meteorology, CMA, Chengdu 610071;

3. National Climate Center, Beijing 100081

关于青藏高原地区季风现象研究较早[1~3],认为高原与平原陆地热力差异产生季风现象。1979年汤懋苍等[4]对高原季风的定义进行了描述,指出在对流层中下层,高原上冬季为冷高压,夏季为热低压。1984年汤懋苍等[5]把高原近地层气压场上冬、夏季具有相反性年变化看作是高原季风最主要的特征之一,在600 hPa上选5个特定点分别代表高原的西、南、东、北和高原地形中心点,用四周点与中心点的逐月高度距平差值定义了高原季风指数。近年来,关于高原季风强度的定量表征和季风变化特征的研究逐渐增多[6~8]。高原季风形成的本质是冬、夏季高原大气具有相反的热力作用,大气环流在高原主体600 hPa上表现最明显[4~5]。因此,本文利用NCEP/NCAR高度场再分析资料,对青藏高原600 hPa高度场的基本特征、年变化、年代际变化以及与我国降水、气温的联系进行研究,从而揭示青藏高原地区季风与我国气候异常的关联。

1 资料和方法本文利用的资料主要包括1951~2000年NCEP/NCAR 600 hPa逐日再分析资料,水平分辨率为2.5°×2.5°;中国气象局气候资料室提供的1951~2003年全国160站平均降水和气温资料;1971~2000年青藏高原各站逐旬降水量和逐旬≥0.1 mm降水日数资料。600 hPa逐日资料转换候资料时,为了和降水日数和降水资料的时间尺度一致,每月分为6个候,这样就可以得出72候平均高度场资料,候 (旬) 数都是从1月第1候 (旬) 开始依次向后推算。高度场和季风指数的单位均为dagpm。

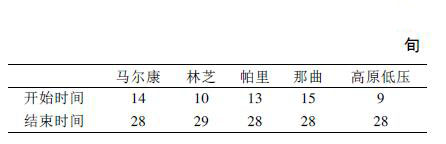

2 冬、夏季600 hPa高度场的空间分布和高度场指数特征青藏高原冬、夏相反的环流特征在600 hPa高度场上反映得很清楚 (图 1)。从1971~2000年近30年1月和7月平均600 hPa高度场上看到,高原冬、夏呈现相反的环流特征。1月 (图 1a),高原上的平均高度场在420~431 dagpm之间,高原上为明显的高压脊,脊线位于85°E附近;7月 (图 1b),高原上的平均高度场在449~452 dag pm之间,利用间隔2 dagpm的等值线可以在高原上分析出一条等值线为450 dagpm的低压系统。449 dag pm的低压中心位于32.5°N,90°E的高原中心点,这正好与汤懋苍等[5]计算高原季风指数所选取的中心点是一致的。因此,在600 hPa高度场上,冬季表现为高压系统 (反气旋性环流)、夏季风表现为低压系统 (气旋性环流),与汤懋苍[2]利用实测探空资料分析的结论是一致的。

|

|

| 图 1. 1971~2000年青藏高原1月 (a)、7月 (b) 平均600 hPa高度场分布 (单位:dagpm, 虚线区为青藏高原地形) | |

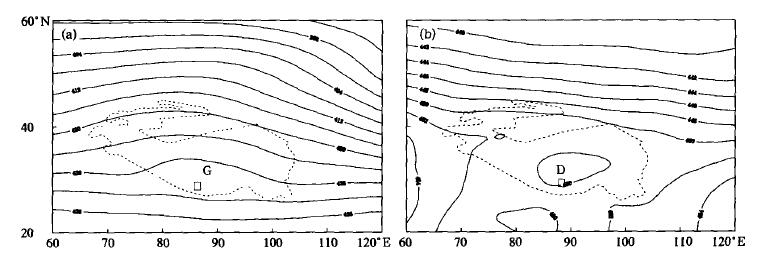

取青藏高原四周的32.5°N,80°E、25°N,90°E、32.5°N,100°E、40°N,90°E和中心点32.5°N,90°E共5个点的600 hPa高度值H1,H2,H3,H4,H0,计算IH=H1 +H2 +H3 +H4-4H0的值作为反映高原地区季风特征的高度场指数。我们将上述5个点的1971~2000年近30年候平均600 hPa高度值代入高度场指数的计算公式,分析得到多年候平均的青藏高原地区600 hPa高度场特征指数 (以下简称高度场指数) 的年变化曲线 (图 2)。它的年变化特征与先利用压高公式计算出600 hPa高度,然后利用相同方法计算出的高原季风指数[6]的年变化特征基本一致。

|

|

| 图 2. 1971~2000年平均青藏高原高度场指数年变化 | |

通过以上对青藏高原地区600 hPa平均高度场分布特征和高度场指数变化特征分析,得出了与有关研究结果[5~6]基本一致的结论,表明NCEP/NCAR 600 hPa高度场再分析资料在高原地区是可用的。这样,我们就可以继续进行下文的深入分析。图 2表明,IH在-7.5~6.9dagpm之间变化,冬半年和夏半年相反的高度场特征非常明显。夏半年IH≥0,对应高原地区600 hPa为低压系统,IH越大,夏季低压越强;冬半年IH<0,对应高压系统,IH越小,冬季高压越强。我们定义IH由负值转正值为高原低压系统形成,由正值转为负值为高原低压系统结束。这样,我们就可以得出高原低压系统的维持时间大约为第19候至第56候。利用压高公式计算出高原季风开始和结束时间分别为第28候和第55候[6],两者相比,季风开始的时间与高原低压系统形成的时间差异比较大,结束的时间基本吻合。高原低压最强的月份在7月,高压最强的月份出现在12月。

青藏高原冬季高压向夏季低压转变缓慢,而夏季低压向冬季高压转变迅速,第52候高原高度场指数还是3.4 dagpm,第55候冬季高压基本形成,第63候IH已经减小为-7.5 dagpm,冬季高压迅速增强达全年最强。高原高度场指数的多年平均年变化曲线存在两个明显的“低谷”,它们分别出现在第31侯和第40候前后,“低谷”产生的高原降水异常将在第4节中讨论。

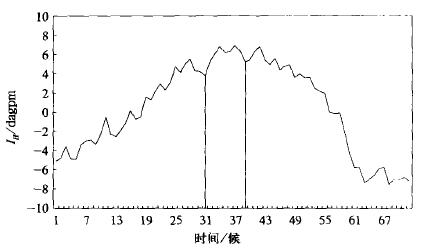

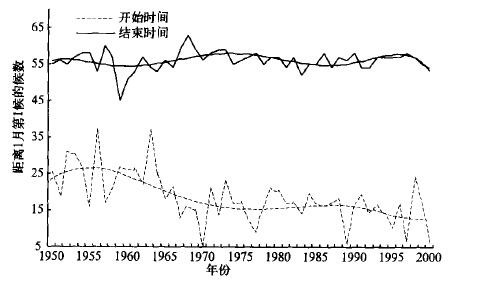

3 青藏高原高度场指数的年际和年代际变化青藏高原冬、夏季高度场强度以及夏季低压开始、结束时间都是表征青藏高原地区季风特征的重要指标。有关东亚季风爆发和结束时间的研究成果已经很多,但对高原地区季风相关研究却很少。如何正确描述和确定夏季低压开始和结束时间是分析高原地区季风特征的关键。本文通过对历年青藏高原高度场指数的年变化曲线分析发现,大部分年份高原高度场指数年变化曲线能够相对平稳地上升和下降,有些年份则波动很大,如1956、1959、1960、1961年和1963年,这样,给确定低压开始和结束的时间带来困难。本文定义历年年变化曲线的6阶多项式拟合曲线平稳大于零的最长时间为低压活跃期,与零横坐标线交点对应的时间分别为低压开始和结束时间。历年高原低压开始和结束时间的年际变化曲线表明 (图 3),低压开始最早是第5候 (1970年),最迟达到第37候 (195 6年)。低压在第10候以前形成的年份为1970、1977、1989、1995、1997年和2000年,最晚的年份主要集中在20世纪60年代中期以前。低压结束的时间相对比较一致,基本都集中在第56候前后,结束最早的是第45候 (1959年),最迟的是第63候 (1968年)。高原低压开始的时间和结束时间呈反相关关系,也就是说低压开始得越早 (晚),结束得则越晚 (早),1950~2000年近51年的相关系数达到-0.33,通过了信度为0.01的显著性检验。年代际变化趋势也呈反相关关系。低压开始的时间一直在波动中呈提早的趋势,且年际和年代际变率较大;低压结束的时间基本是在平均态小幅振荡。

|

|

| 图 3. 青藏高原低压开始、结束时间的年际变化 | |

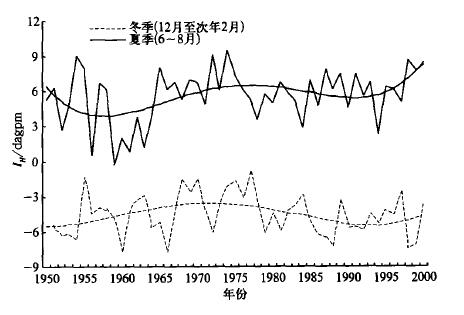

我们选取自然季节的冬季 (12月至次年2月) 和夏季 (6~8月),分析高原高度场指数的年际/年代际变化特征。图 4表明,除20世纪50年代外,冬、夏季高度场指数的四阶多项式拟合曲线的年代际变化趋势基本相同,夏季指数总体上是上升的趋势,夏季高度场指数与高原低压开始的时间呈反相关关系,51年序列的相关系数高达-0.53,这就说明只要判断高原低压开始的早迟,就可以大致确定夏季高原高度场的强弱。高原低压相对较强的时间为20世纪60年代中期到70年代初、80年代中期到20世纪末;相对较弱的时间为20世纪50年代中期到60年代初、70年代中期到8 0年代初,这种变化存在准20年周期。而且有两个明显的突变年,一个是1964年,低压由弱变强的突变年;另一个是1976年,低压由强变弱的突变年。冬季高原高压相对较强的时间为20世纪50年代到60年代中期、80年代初期到20世纪末,相对较弱的年代是20世纪60年代后期到70年代后期。指数曲线存在明显的准6年小周期和准40年的大周期变化特征。

|

|

| 图 4. 青藏高原高度场指数的年际变化 | |

本文定义夏季高度场指数IH≥8 dag pm (距平≥2.5 dagpm) 为强低压年,夏季IH≤3 dagpm (距平≤-2.5 dag pm) 为弱低压年,那么,夏季强低压年分别为1954,1955,1965,1972,1974,1987,1998年和2000年共8年;弱低压年分别为1952,1956,1959,1960,1961,1963,1984年和1994年共8年。定义冬季IH≥-3 dagpm (距平≥1.5 dagpm) 为冬季弱高压年,IH≤-6 dagpm (距平≤-1.5 dag pm) 为强高压年,那么,强高压年为1952,1953,1954,1960,1966,1972,1979,1981,1986,1987,1988,1998年和1999年共13年;弱高压年为1955,1963,1968,1969,1970,1974,1975,1976,1977,1984年和1997年共11年。

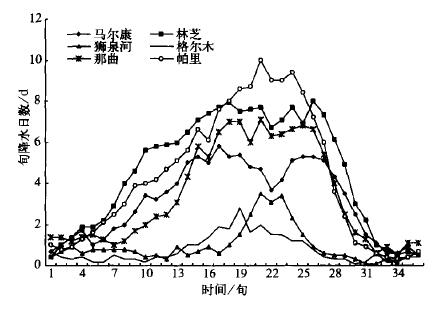

4 青藏高原高度场指数与高原雨季的联系根据青藏高原降水区域气候特点以及高原地理分布特征,本文选取马尔康、林芝、狮泉河、格尔木和那曲分别代表高原东、南、西、北、中部地区,另外还选取帕里站代表喜马拉雅山南麓区域来分析高原各地多年平均旬降水日数的年变化和雨季特征 (图 5)。定义旬降水日数持续≥5 d为高原单站雨季开始,那么,我们可以得出高原雨季开始和结束的时间 (表 1)。由此可见,高原雨季开始的时间比高原夏季低压开始的时间滞后1旬以上,各地雨季对高原夏季风响应的时间是不一致的,响应最快的是高原南部的林芝地区,其次是喜马拉雅山南麓的帕里地区,第三是高原东部和中部,按照本文的定义,高原北部和西部没有雨季。同时,高原高度场指数增强和减弱的年变化过程与高原逐旬降水量大于10 mm区域向西北推进以及向东南撤退的过程[9]相一致。

|

|

| 图 5. 1971~2000年青藏高原雨日 (降水≥0.1 mm) 年变化 | |

|

|

表 1 青藏高原单站雨季和高原夏季风开始、结束时间 |

高原旬雨日曲线的年变化与高度场指数的年变化曲线非常相似,上升的趋势缓慢,下降的趋势相对迅速,它们在夏季都有两个明显的低谷,总体来说,分别出现在第16旬和22旬。高原夏季高度场指数两个低谷分别出现在第15旬和20旬 (图 2)。由此可见,青藏高原东南部雨日低谷出现较夏季高原高度场指数低谷出现滞后1~2旬。高原夏季低压结束时间与高原雨季结束时间基本对应。

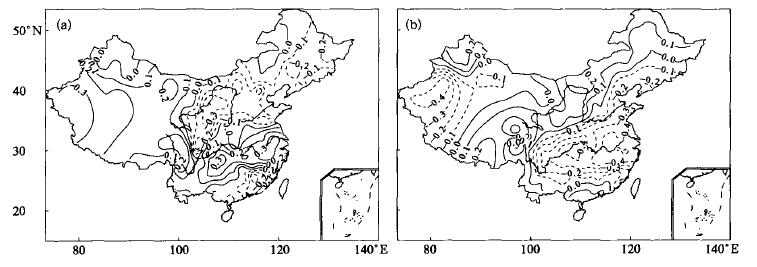

5 相关分析 5.1 夏季青藏高原高度场与同期降水和气温的相关分析相关分析是我们经常在统计分析中采用的方法,虽然该方法不能表明两者之间的物理机制,但可以从分析结果中发现一些统计事实。本文利用高原高度场指数序列和1951~2000年共50年全国160站气温、降水资料,分析它们之间的相关关系。夏季高原高度场指数与同期降水和气温的相关分布图表明,夏季高原高度场指数与同期我国关键区域气候异常相关非常显著 (图 6a)。与同期降水相关系数≥0.2的区域位于长江上游以及中下游一带,长江下游地区的相关系数在0.3以上,另外在青藏高原西北部的相关系数也在0.3以上。而反相关相对较大 (≤-0.2) 的区域分别位于华南、四川盆地西部、黄河的河套地区以及我国华北地区,其中四川盆地和河套地区的相关系数≤-0.3。由此可见,夏季降水对夏季高原低压系统响应最敏感的区域是长江流域 (正相关)、河套和华北地区 (负相关),这些区域的相关均达到0.05信度检验。在我国东部,相关系数从北向南为“-+-”的3条带状分布,与我国降水异常类型分布是一致的。由此表明,夏季高原低压异常偏强时,长江上游、长江中下游地区和青藏高原西北部夏季降水将异常偏多;四川盆地西部、河套地区以及华北地区降水异常偏少。反之亦然。

|

|

| 图 6. 夏季青藏高原高度场指数与同期降水 (a)、气温 (b) 的相关分布 | |

2003年我国南方发生大范围高温异常后,人们对夏季高温酷暑更加关注。因此,我们利用夏季高原高度场指数与我国夏季温度的相关表明 (图 6b),相关系数≥0.2的地方位于长江、黄河源区、高原南部、内蒙古中部和新疆北部,范围都相对较小;相关系数≤-0.3的地方位于四川盆地以东的长江南北地区 (相关达到0.05的信度检验),其中,长江三峡和长江下游地区以及南疆西部的相关系数≤-0.4(相关达到0.01的信度检验),反相关非常明显,这就说明夏季高原低压异常强时,对应着我国长江中、下游地区和南疆西部地区温度异常偏低;高原中南部、新疆北部、内蒙古中部温度异常偏高,反之亦然。这种相关态分布与夏季高度场指数与降水的相关态基本呈现相反的对应关系。

通过以上分析不难发现,夏季高原低压异常与副热带高压异常有着密切的联系,当夏季高原低压偏强时,夏季副热带高压异常偏南,雨带偏南;反之,夏季副热带高压将异常偏北,雨带偏北。

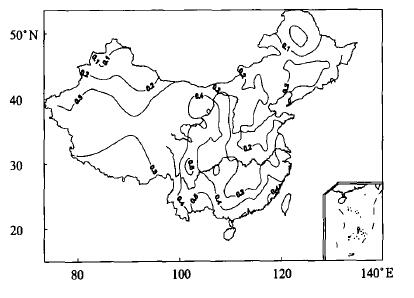

5.2 冬季青藏高原高度场与同期气温的相关分析由于冬季高原高度场指数小于零,指数越小 (大),表示高原反气旋环流越强 (弱)。因此,为了便于分析,本文取-IH代表冬季高压强度指数,该指数与高压强度呈正相关。冬季高压强度指数与同期降水相关不显著,但与气温的相关很显著 (图 7),与全国冬季气温的相关系数均为正相关系数,表明冬季高压强度指数与气温异常的一致性,相关系数≥0.3 (达到0.05的相关信度) 区域位于华东、华南以及除高原南部、新疆北部以外的中国西部地区,相关系数≥0.4(达到0.01的相关信度) 区域位于青藏高原东部边缘和华南地区。

|

|

| 图 7. 冬季青藏高原高压强度指数与冬季气温相关 | |

5.3 相关型与地面风场联系

根据现有对地面盛行风场特征的研究结果[10],冬季,高原反气旋环流与东亚东北偏北风在高原东侧边缘形成一条南北向的风向不连续线,此线除夏季以外的季节都存在且位置不动,它与高原东侧的低压槽基本相合[11],也和高原冬季高压强度指数与同期气温相关系数≥0.4的区域一致,也就是说,高原冬季高压越强,冬季东亚地面的东北风越弱,这条辐合带辐合也就越弱,降水越少,对应的气温也就越高,反之亦然。夏季,在高原南部到长江—黄河之间盛行一条东西向的辐合线,高原夏季高度场指数与夏季降水和气温的相关系数最显著的分布区域位于这条辐合线的南侧,这就表明高原夏季低压强度与长江流域的地面辐合系统的异常是一致的。夏季高原南部的林芝站降水就与长江流域降水呈正相关关系,相对最大的正相关带也位于这条夏季辐合线的南侧 (图略)。因此,高原高、低压系统可能通过影响地面高原东侧边缘辐合线 (冬季) 和黄河—长江流域辐合线 (夏季) 来影响我国关键气候区域的气候异常。

6 结论与讨论通过分析,本文得出以下结论:

(1) 青藏高原冬、夏相反的季风环流在600 hPa高度场上表现最明显,冬季为反气旋性环流,夏季为气旋性环流,由于地面地形复杂,地面盛行风场仅在青藏高原南部地区才反映出较弱的冬夏相反的环流特征。

(2) 夏季高原低压最强出现在7月,冬季高压最强出现在12月,夏季低压开始时间大约为第19候,结束时间大约为第56候。高压向低压转变缓慢,而低压向高压转变迅速。高度场指数的多年平均曲线在夏半年存在两个明显的“低谷”,比高原东南部雨日低谷提前1~2旬。

(3) 高原低压开始的时间和结束时间呈反相关关系;低压开始的时间与夏季高度场指数呈反相关关系。高原高度场指数的年际和年代际变化差异非常明显。

(4) 夏季高原高度场指数与长江上游、长江中下游地区和新疆西南部夏季降水呈正相关,与四川盆地西部、河套地区以及华北地区降水呈反相关;与长江中下游地区和青藏高原西部地区气温呈反相关,与高原中南部、新疆北部、内蒙古中部气温呈正相关。

(5) 冬季高原高压强度指数与青藏高原东侧边缘区和华南地区同期温度的正相关非常显著。

青藏高原对我国乃至全球气候变化有重要影响,在复杂地形以及观测资料稀少的情况下,如何定量描述青藏高原的作用一直是一个科学研究难点,到底利用哪一种资料来反映高原地区季风特征一直在探讨之中。目前对高原季风是否可与南亚和东亚季风分离而成为一个独立的系统、是否存在高原冬季风以及高原季风的定义等许多问题尚缺乏共识,也没有哪一个季风指数在气候变化预测领域中得到充分应用。当然,季风指数是否能在气候变化预测中发挥重要作用,关键在于对季风指数的定义是否合理和该地区受季风影响程度的大小。在本文中虽然利用了能够反映季风特征的高度场指数与气温、降水进行了相关分析,一些地区的相关性也是比较显著的,但高原季风系统影响气候异常的机制仍然不清楚,更多的科学理论问题仍然等待深入研究。

| [1] | 徐淑英, 高由禧. 西藏高原的季风现象. 地理学报, 1962, 28, (2): 111–123. |

| [2] | 汤懋苍. 高原季风研究的若干进展. 高原气象, 1993, 12, (1): 95–101. |

| [3] | Tang Maocang, Reiter, Plateau monsoons of the Northern Hemisphere. Mon Wea Rev, 1984, 112, (4): 617–637. DOI:10.1175/1520-0493(1984)112<0617:PMOTNH>2.0.CO;2 |

| [4] | 汤懋苍, 沈志宝, 陈有虞. 高原季风的平均气候特征. 地理学报, 1979, 34, (1): 33–42. |

| [5] | 汤懋苍, 梁娟, 邵明镜, 等. 高原季风年际变化的初步分析. 高原气象, 1984, 3, (3): 76–82. |

| [6] | 白虎志, 谢金南, 李栋梁. 近40年青藏高原季风变化的主要特征. 高原气象, 2001, 20, (1): 22–27. |

| [7] | 马振锋, 高文良. 热带海温变化与高原季风发展. 应用气象学报, 2002, 13, (4): 440–447. |

| [8] | 马振锋. 高原季风强弱对南亚高压活动的影响. 高原气象, 2003, 22, (2): 156–161. |

| [9] | 白虎志, 董文杰, 马振锋. 青藏高原及邻近地区气候特征. 高原气象, 2004, 23, (6): 890–897. |

| [10] | 汤懋苍. 青藏高原季风的形成、演化及振荡特性. 甘肃气象, 1998, 16, (1): 1–14. |

| [11] | 汤懋苍, 安林. 高原地区月平均海平面气压图的绘制方法及初步分析结果. 高原气象, 1985, 4, (4): 372–381. |

2005, 16 (4): 484-491

2005, 16 (4): 484-491