2. 中国气象局沈阳大气环境研究所, 沈阳 110016

2. Institute of Atmospheric Environment , CMA , Shenyang 110016

近年来我国大量的气温气候变化方面的研究表明[1~2], 中国气温变化与全球变化有相似之处, 同时也具有区域特征。因此, 研究中国气温变化, 不但要着眼于全国气温总体变化特征, 而且要研究其区域特征。

东北地区气温变化有自己的特点。过去对东北地区气温变化规律的研究主要是分析夏季气温变化特征[3], 对冬季气温变化特征及同期影响因子的探讨较少, 而冬季的异常冷暖对工农业生产及人们的日常生活都有不同程度的影响, 因此有必要对这方面进行详细的研究。为此, 本文在全国气温变化的背景下, 选出东北冬季气温异常一致性较好的代表站。在此基础之上, 首先分析东北冬季气温异常的时空变化特征, 然后对东北冷暖冬年同期的大尺度环流异常特征进行合成对比分析, 寻找影响东北冬季气温异常的同期因子。

1 资料和方法本文使用的是国家气候中心整编的1951年1月~2000年10月中国160站共50年月平均气温资料, 用当年12月至次年2月的平均气温代表当年冬季; 1958~2001年NCEP/NCAR月平均高度场再分析资料; 1948~1998年NCEP/NCAR月平均海平面气压资料。本文使用的主要方法有:模糊聚类、一元线性回归、小波分析、M-K突变检验法、二项式系数加权滑动平均法、气候趋势系数、合成分析。

1.1 气候趋势系数和一元线性回归气候趋势系数用来判断气候因子在长期变化中的上升或下降趋势, 是气象要素的时间序列与自然数序列之间的相关系数, 虽然气候趋势系数和一元线性回归存在一定的联系, 但两者都具有自身的优越性[4]。由于气候趋势系数是相关系数, 消除了均方差对线性回归系数的影响, 因此可以做不同的站点或格点之间变化趋势强度的比较。而一元线性回归能直接描述气候要素的年际变化幅度, 比前者更加直观清晰, 它可以用来分析气候因子每年或每10年的升降程度, 因此本文将分别采用这两种方法, 来分析东北冬季气温的异常特征。

1.2 东亚区域西风环流指数参考文献[5]对东亚西风环流指数进行如下定义 (与文献[5]不同, 本文区域选取范围是40°~70°N, 85°~135°E):

其中, IZ表示东亚地区纬向环流指数, IZ表示东亚西风环流指数的多年平均值, IM表示东亚区域经向环流指数; IM表示东亚经向环流指数的多年平均值。当IΔ≥0时, 表示西风带纬向占优势, 反之亦然。

1.3 关于亚洲极涡面积和强度的定义参照文献[5~6]中对极涡的定义方法, 对影响中国东北冬季的亚洲 (60°~175°E) 极涡面积和强度进行如下定义:在500 hPa月平均等压面上, 取接近于最大西风轴线的等高线为极涡南界, 以这一特征等高线以北所包含的面积为极涡面积。根据历史资料统计分析得到冬季各月500 hPa层代表北半球极涡南界的等高线数值分别为12月:552 dagpm, 1月:548 dagpm, 2月552 dagpm。分别以冬季各月 (12月、1月和2月) 的特征线为基准, 将该区域等高线数值小于相应特征线的格点数的平均表示冬季亚洲极涡面积, 将极涡范围内的最低等高线值记为极涡强度。

2 东北区域代表站的选取在以往的研究中, 所选的东北地区有的是按地理范围直接进行划分[7], 有的是找到一个与东北地区气候相关很好的代表站来代表整个东北地区, 这样所选的东北地区客观代表性不是很好, 同时东北地区气候异常与华北地区有很大的相似性, 本文为了既保证选取的东北地区代表站在气候异常上有别于华北地区, 又保证区域内部各站在气候异常上具有一致性, 首先利用模糊聚类方法[8]对37°N以北, 105°E以东 (主要包括东北和华北地区)42个站点冬季气温序列进行分析。时间序列选取方案:将1951~2000年冬季 (当年12月至次年2月) 平均气温标准化距平形成一个长度为49年的时间序列。在分析中用相关系数来度量两个样本相似程度的数量指标。

由图1(截模糊矩阵第31个相似系数序号λ=31, 图中数值大小无意义, 数值相同为一类) 可见, 海伦、富锦、佳木斯、鸡西、哈尔滨、牡丹江、通辽、长春、通化、沈阳、朝阳、营口、丹东、大连、林东、赤峰 (数字为6) 16个站聚为一类, 而同属东北行政区的呼玛、海拉尔、阿尔山、博克图、嫩江、齐齐哈尔、乌兰浩特以及东部的延吉8个站不能聚为同一类 (数值不同), 说明海伦等16个站点在冬季气温异常上具有一致性。另一方面还可以发现这16个站大致在119°E以东, 它们和119°E以西的华北地区明显不能聚为同类 (数值不同), 由此可知在冬季气温异常方面, 这16个站点有别于华北地区, 具有自身独立的特征, 可以单独成为一个区。基于以上分析, 综合考虑东北地区的自然区划, 本文选取119°E以东的16个站 (数字为6) 作为东北地区冬季的代表站。由于这16个站分布在东北南部, 因此下面分析中所提及的东北地区也就仅指东北南部的16个代表站。

|

|

| 图 1. 我国37°N以北, 105°E以东 (共42个站点) 冬季气温序列模糊距类分析结果 | |

3 冬季气温异常的时间变化特征 3.1 年代际变化特征

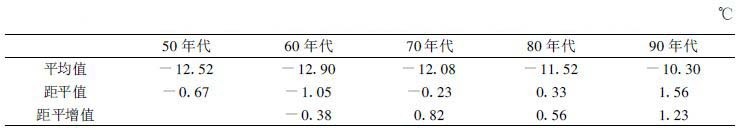

为了更好地研究近49年来东北冬季气温异常的年代际变化趋势, 本文采用二项式系数加权平均法[9]对标准化时间序列作滑动平均, 这种滑动平均在长度上与原序列相同, 其权重以当前项为最大, 向前向后逐渐减小, 对保存自身项及附近项特征具有良好的效果, 因此这种方法能较好地反映较长周期的变化情况。本文采用11年滑动。从图2虚线可以看出东北冬季气温总体上呈波动上升状态。并依据此线划分东北冬季的冷暖期:20世纪50年代至80年代中期是持续时间较长的偏冷期, 负距平年占71%, 其中50~60年代最冷, 之后振幅逐年减小; 1986年以后至今则持续偏暖, 其中90年代全部为正距平年, 为49年来最暖期。由表1看出:东北地区冬季, 20世纪60年代最冷, 50年代次之, 70年代开始变暖, 90年代最暖。

|

|

| 图 2. 东北地区冬季气温的标准化时间序列 (实线) 及11年滑动平均曲线 (虚线) | |

|

|

表 1 东北地区冬季气温20世纪后半叶各年代的平均值、距平值和距平增值 |

总的来说, 东北冬季在增温, 但这只是一种定性的认识, 下面从定量角度, 采用一元线性回归方法[4]详细分析了东北冬季增暖的程度。为了对比四季的差异, 也对其他三季进行了分析。由表2可知:(1) 四个季节气温的回归系数均为正值, 说明四季都有增暖趋势, 其中春季增暖最快, 冬季次之, 秋季再次, 夏季最小。(2) 四个季节增暖幅度均通过0.05的显著性水平检验, 说明东北地区四季增暖显著, 特别是冬、春季。

|

|

表 2 东北地区春、夏、秋、冬四个季节气温的一元线性回归 |

3.2 年际变化特征

图2给出了东北地区冬季气温的年际变化特征, 本文定义气温标准化距平小于-0.9为冷冬年, 大于0.9为暖冬年。以这个标准得到了6个冷冬年, 分别是1952、1956、1967、1968、1969年和1976年; 10个暖冬年, 分别是1958、1981、1988、1990、1991、1992、1994、1995、1997年和1998年。由图2可以看出, 冷冬年集中出现在1976年以前, 特别是60年代, 占3/6, 1967、1968和1969连续出现冷冬; 在80年代以后, 特别是90年代, 暖冬事件发生频繁, 占7/10, 其中1990、1991和1992, 1994、1995, 1997、1998年连续出现暖冬, 说明90年代东北地区的冬季增暖非常显著。

3.3 东北地区冬季气温异常的突变分析东北冬季, 20世纪80年代之前为偏冷期, 之后为偏暖期, 这种变化是否是一种突变?为此本文采用M-K方法[10]进行突变检测, 图3中曲线UF表示第i时刻数值大于j时刻数值个数的累计数的标准化数值 (1≤j≤i); UB表示反向统计量的标准化值。UF (UB) 曲线在零线以上 (下) 表示呈升温 (降温) 趋势, 超出临界值时, 表明上升或下降的趋势显著, 超过临界线的范围确定为出现突变的时间域。在临界线之间, UF和UB的交点所对应的时刻为突变开始的时间。可以看出, 冬季气温20世纪80年代中后期至今上升趋势比较显著, 通过了0.05的显著性水平检验。根据UF和UB曲线交点的位置 (交点在μ0.05=±1.96之间), 确定东北地区80年代中后期至今的增暖是一突变现象, 具体是从1986年开始的。

|

|

| 图 3. 东北地区冬季气温的M-K突变检验曲线 (实线为UF线, 虚线为UB线) (直线为0.05信度下的显著水平μ0.05=±1.96) | |

3.4 东北地区冬季气温异常的周期振荡特征

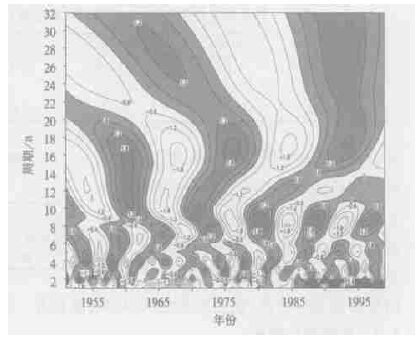

小波分析也称多分辨分析[11], 它将一个一维信号在时间和频率两个方向上展开, 可以对时频结构作细致的分析, 提取有价值的信息, 所以近几年来在气象研究中得到了广泛的应用。本文采用Morlet小波分析方法对东北地区49年冬季标准化气温距平序列进行周期特征分析 (图4), 发现东北冬季气温异常存在3~4年、8~9年的主要年际周期及16~18年的年代际周期。3~4年的年际周期信号发生在20世纪80年代中期以前, 特别是50~60年代; 年际变化的8~9年周期振荡的强信号出现在70年代中期以后, 同时以16~18年为中心的年代际周期近49年始终存在。

|

|

| 图 4. 东北地区冬季气温小波系数实部分布 (阴影区为正值) | |

4 东北地区冬季气温异常的空间分布特征 4.1 冷、暖冬年同期全国气温距平的合成分析

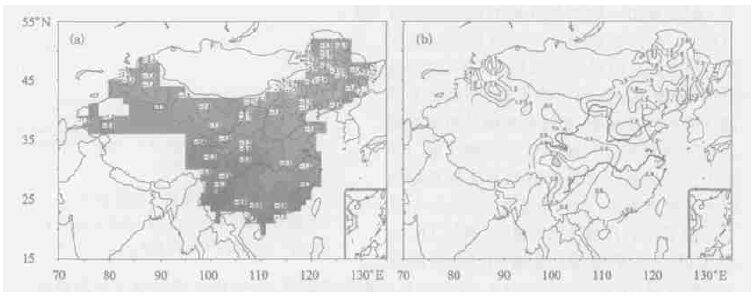

东北处于暖冬年时 (图5a), 除西南地区气温正常或略偏冷外, 其他地区均偏暖, 偏暖强度北强南弱, 异常暖中心在东北、华北和内蒙古中东部; 东北处于冷冬年时 (图5b), 除西南地区略偏暖外, 我国绝大部分地区偏冷, 偏冷强度也是北强南弱, 最冷区仍在华北、内蒙古中东部及东北。通过以上的分析可知, 东北地区冬季气温异常与华北、内蒙古中东部地区呈同位相变化特征非常明显, 而且在幅度上很接近。

|

|

| 图 5. 东北地区冷冬年 (a)、暖冬年 (b) 同期全国气温距平场的合成 (阴影区为负值, 单位:℃) | |

4.2 冬季气温趋势系数的空间分布

为了了解近49年来东北冬季气温变化趋势的空间结构特征, 计算了冬季气温的趋势系数[4]。由图6a可知:东北地区冬季近49年来普遍增暖, 除辽东半岛外, 增暖程度大致呈西南强东北弱的分布特征。增暖最强中心在辽西地区和通化附近, 而最弱中心在辽东半岛, 这种分布型可能与地形和海洋的调节有关[12]。由图6b可以发现, 全国冬季气温只有西南地区有较弱的负趋势, 其他地区均为正趋势, 变暖的趋势自南向北逐渐加强, 增暖最强区在华北、内蒙古中东部、东北南部和甘肃的小部分地区, 说明东北地区冬季增暖趋势与我国大部分 (特别是黄河以北) 地区一致性非常好。综上所述, 东北地区是近半个世纪来我国冬季气温增暖最显著的地区之一。

|

|

| 图 6. 全国及东北地区冬季气温趋势系数的空间分布 (a) 东北16站 (阴影区为趋势系数不小于5.0的区域), (b) 全国160站 (阴影区表示达到95%信度水平的区域) | |

5 东北地区冷、暖冬年同期环流异常特征 5.1 海平面气压场特征

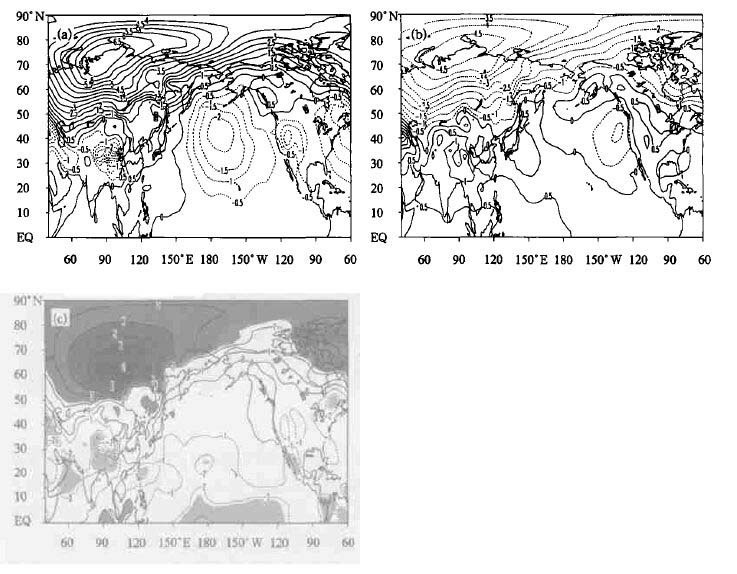

从东北冷、暖冬年同期海平面气压距平场及差值T分布图 (图7) 可以看出, 两者存在明显的差异。冷冬年 (图7a), 50°N以北的欧亚大陆为正距平, 以南为负距平, 正距平中心出现在喀拉海附近, 东北地区在正距平的控制之下, 说明西伯利亚高压增强, 从而给东北地区提供大量来源于高纬的冷空气, 造成东北冷冬年的出现。暖冬年则相反 (图7b), 50°N以北欧亚大陆被大范围的负距平所控制, 以南被正距平所覆盖, 东北地区在负距平的控制之下, 意味着西伯利亚高压减弱, 来源于高纬并影响东北冬季的冷空气势力减弱, 所以在此环流背景下东北易出现暖冬。通过以上的分析可知, 东北冷暖冬年对应的海平面气压距平场存在着明显的差异, 但这种差异是否具有统计意义还需进行统计检验, 由东北冷暖冬年差值T分布图 (图7c) 发现, 两种状态确实存在显著差异, 在贝加尔湖以北的俄罗斯境内存在正差值显著区。

|

|

| 图 7. 东北地区冷冬 (a)、暖冬 (b) 同期海平面气压距平合成及差值T分布、(c) 冷、暖冬年差值T分布 (冷年-暖年) (阴影区表示通过0.05信度检验的区域, 单位:hPa) | |

综上可知, 在海平面气压场上, 东北冬季气温异常主要由西伯利亚高压控制, 西伯利亚高压偏强时, 东北易出现冷冬, 反之易出现暖冬。

同时, 西伯利亚高压的强度可用郭其蕴[13]定义的冬季风指数Iws来表示, 通过统计Iws与东北冬季气温异常的关系, 可以定量地看出西伯利亚高压强度对东北冬季气温影响程度。Iws是用西伯利亚高压附近3点 (60°N, 100°E; 60°N, 90°E; 50°N, 100°E) 的平均海平面气压距平来表示, 反映了冬季风在源地的强度。气压正距平值越大, 西伯利亚高压强度越强, 冬季风越强, 反之, 负距平值越大, 西伯利亚高压强度越弱, 冬季风越弱。通过统计发现, 东北冷冬年, 冬季风指数为正, 数值为3.56, 暖冬年则为负, 数值为-1.63, 说明冷冬年冬季风偏强, 西伯利亚高压偏强, 暖冬年则相反。同时还计算了其与东北冬季气温的相关系数, 数值为-0.66, 说明两者之间存在明显的负相关关系 (通过了0.01显著性水平检验)。因此进一步表明, 西伯利亚高压 (特别是其强度) 对东北冬季气温异常的影响显著, 是影响东北冬季气温异常的重要同期因子。

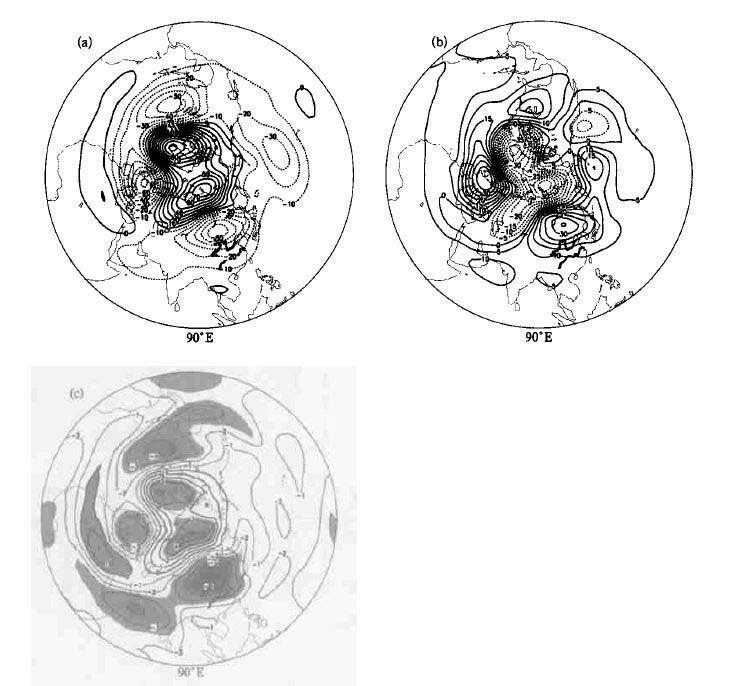

5.2 500 hPa高度距平场特征从东北冷暖冬年同期500 hPa高度距平及差值T分布图 (图8) 可以看出。东北冷冬年 (图8a), 亚洲太平洋地区 (以60°N为界) 以北的高纬和极区为正距平, 以南为负距平, 正距平中心分别位于加拿大东北部和新地岛附近, 贝加尔湖东南—我国东北地区为负距平中心, 高度距平分布呈北正南负, 贝加尔湖和阿拉斯加湾的高压脊均向极地发展, 迫使极涡分裂为二, 中心强度减弱, 亚洲极涡向南移动, 同时东亚大槽加深, 使得亚洲中高纬环流呈经向型发展, 在两者的共同作用之下, 使得高纬地区的冷空气易南下, 此时东北易出现冷冬; 暖冬年则相反 (图8b), 东北地区处于暖冬年时, 亚洲太平洋地区以北的高纬和极区高度为负距平, 以南为正距平, 正距平中心在贝加尔湖东南部—我国东北地区, 高度距平分布呈北负南正, 说明60°N以北的亚洲地区的脊减弱, 东亚大槽较弱, 极涡在极区活动并加强, 中高纬环流呈纬向型发展, 使得来源于极地的冷空气只能在较高纬度活动, 不易南下, 进而造成东北暖冬。对上述冷暖年所做的高度距平差值T检验 (图8c) 表明, 亚洲地区存在两块差值显著区, 其中正差值显著区位于新地岛附近, 而负差值显著区位于以东北和华北为中心的亚洲大陆上。说明在对流层中层, 亚洲极涡、贝加尔湖高压脊和东亚大槽是对流层中层影响东北冬季气温异常的关键系统。

|

|

| 图 8. 东北地区冷冬 (a)、暖冬 (b) 年同期500 hPa高度距平合成图及差值T分布 (c)(冷年-暖年) (阴影区表示通过0.05信度检验的区域, 单位:gpm) | |

为了进一步考察亚洲极涡、贝加尔湖高压脊和东亚大槽对东北冬季气温异常影响程度, 将对本文定义的极涡面积、极涡强度及东亚区域西风指数进行合成对比分析。发现 (表3):东北冷冬年, 亚洲区域的极涡面积偏大, 极涡中心强度偏弱, 说明冷空气易向南扩散, 从而能够侵袭我国东北地区; 东亚区域西风指数为负值, 表明中高纬环流以经向环流占优势, 意味着贝加尔湖高压脊和东亚大槽均是发展加强的。东北暖冬年则相反, 极涡面积偏小, 中心强度偏强, 说明强冷空气收缩在极区, 不容易向中高纬扩散, 影响范围较小, 东亚西风环流指数为正, 中高纬环流以纬向环流占优势, 贝加尔湖高压脊和东亚大槽均是减弱的, 从而不利于冷空气南侵。同时还计算了它们与东北冬季气温的相关系数, 分别为-0.546、0.245和0.317, 其中除极涡强度外, 其他两个特征量均通过了0.05的显著性水平检验。综上可知, 在对流层中层, 亚洲极涡 (特别是极涡面积)、贝加尔湖高压脊和东亚大槽是影响我国东北冬季气温异常的关键因子。

|

|

表 3 东北地区冷、暖冬年大气环流特征量平均值 |

5.3 300 hPa纬向风距平场特征

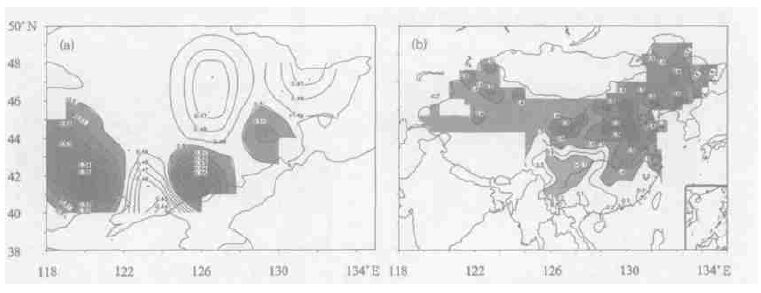

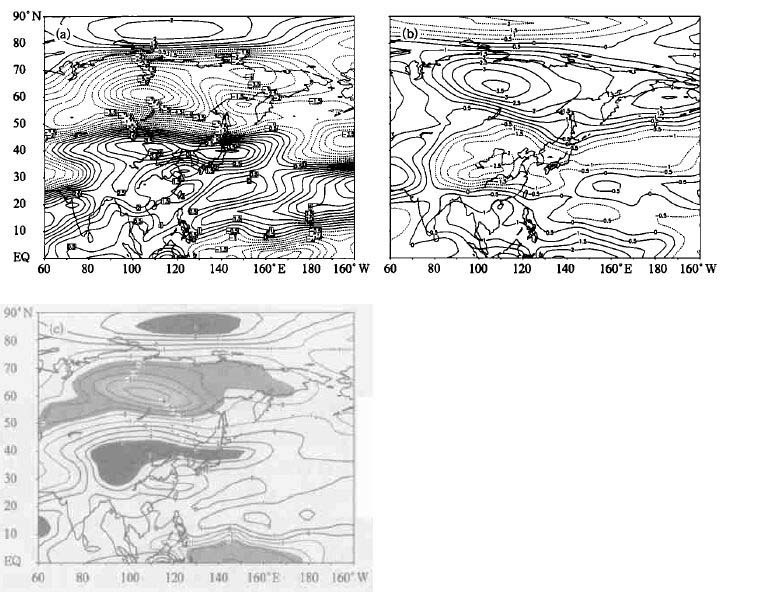

冬季, 东北地区位于极锋及极锋急流的下方, 极锋及极锋急流的活动直接影响东北地区的天气气候。极锋急流异常变化, 会造成东北天气气候异常, 由于极锋急流所在高度在300 hPa等压面上, 因此给出了该区域冷暖冬年同期300 hPa纬向风距平及差值T分布图 (图9)。其显著特点是, 冷冬年 (图9a), 以贝加尔湖北端为中心的纬向带状分布的负距平十分明显, 而在其南侧为正距平, 最大正距平中心出现在我国河套附近至日本岛, 即该处西风加强最为显著, 说明冷冬年极锋急流加强。暖冬年, 从图9b上可以发现, 负距平纬向分布带出现在30~50 °N的亚洲和太平洋地区, 中心位于我国北方和东太平洋地区, 其南北两侧为正距平, 最大正距平中心出现在俄罗斯中部, 东北地区在纬向风负距平的控制之下, 故暖冬年东北上空极锋急流减弱。由东北冷暖冬年差值T分布图 (图9c) 发现, 两种状态确实存在显著差异 (阴影区为差值显著区)。由此可见, 高空极锋急流对东北地区冬季气温异常发挥着至关重要的作用。

|

|

| 图 9. 东北地区冷冬 (a)、暖冬 (b) 同期300 hPa纬向风距平合成图及差值T分布 (c)(冷年-暖年) (阴影区表示通过0.05信度检验的区域, 单位:m/s) | |

6 结论

(1) 东北冬季气温20世纪80年代中期以前处于冷期, 60年代达到低谷; 80年代中期以后处于暖期, 90年代为49年来最暖期, 1986年是由冷转暖的明显突变点。

(2) 东北冬季气温异常存在3~4年和8~9年的年际周期及16~18年的年代际周期。

(3) 东北冬季气温随时间变化而增暖的趋势显著, 达0.351 ℃/(10a), 就东北地区而言, 增暖幅度西南强东北弱; 东北冬季增暖趋势与中国黄河以北地区的一致性很好, 是全国增暖最显著的地区之一。

(4) 东北冷暖冬年主要由西伯利亚高压的强度决定, 西伯利亚高压强时, 东北易出现冷冬, 反之易出现暖冬。

(5) 在对流层中层的亚洲极涡、贝加尔湖高压脊和东亚大槽是影响东北冬季气温异常的关键系统。东北冷 (暖) 冬年, 贝加尔湖高压脊增强 (减弱), 东亚大槽加深 (填塞), 亚洲区域的极涡面积偏大 (小), 极涡中心强度偏弱 (强), 中高纬的环流以经 (纬) 向环流为主。

(6) 极锋急流对东北地区冬季气温异常也发挥着至关重要的作用。冷冬年, 极锋急流偏强, 暖冬年则偏弱。

| [1] | 丁一汇, 戴晓苏. 中国近百年来的温度变化. 气象, 1994, 20, (12): 19–26. |

| [2] | 施能, 陈家其, 屠其璞. 中国近百年来4个年代际的气候变化特征. 气象学报, 1995, 53, (4): 431–439. |

| [3] | 杨素英, 王谦谦. 近50a东北地区夏季气温异常的时空变化特征. 南京气象学院学报, 2003, 26, (5): 653–660. |

| [4] | 白爱娟,施能.陕西省近50a气候变化特征及其与东亚季风的关系:[硕士学位论文].南京:南京气象学院大气科学系,2002. |

| [5] | 赵振国主编. 中国夏季旱涝及环境场. 北京: 气象出版社, 1999: 32-36. |

| [6] | 张友姝.华北地区气温的气候特征及其与高度场异常、西北太平洋海温异常的关系:[硕士学位论文].南京:南京气象学院大气科学系,2002. |

| [7] | 陈隆勋, 朱文琴. 近45年我国气候变化的研究. 气象学报, 1998, 56, (3): 257–271. |

| [8] | 刘实, 王宁. 前期ENSO事件对东北地区夏季气温的影响. 热带气象学报, 2001, 17, (3): 314–319. |

| [9] | 丁裕国, 江志红. 气象数据时间序列信号处理. 北京: 气象出版社, 1998: 115-119. |

| [10] | 魏凤英. 现代气候统计诊断与预测技术. 北京: 气象出版社, 1999: 9-10. |

| [11] | 林振山, 邓自旺. 子波气候诊断技术的研究. 北京: 气象出版社, 1999: 8-37. |

| [12] | 周琳主编. 东北气候. 北京: 气象出版社, 1991: 116. |

| [13] | 郭其蕴. 东亚冬季风的变化与中国气温异常的关系. 应用气象学报, 1994, 5, (2): 218–225. |

2005, 16 (3): 334-344

2005, 16 (3): 334-344