农业与气候关系十分密切, 根据实时农业气象资料定量评价气象条件对农业生产的影响是气象为农业服务的主要内容之一。近年来有关农业气象条件评价的研究和实际业务已取得长足进步, 研制出一些定量、动态评价模型[1~3]。但各种模型的动态跟踪能力还很不够, 而且主要以数理统计模型及考虑单要素为主。目前发展很快的作物生长动力模拟模型克服了传统的作物-天气统计模型的缺点, 从农业生态系统物质能量转换等规律出发, 以光、温、水、土壤等条件为环境驱动变量, 对作物生育期内光合、呼吸、蒸腾等重要生理生态过程进行动态数值模拟, 是一种面向生长过程和机理性、实时性、动态性很强的模型。国外已应用于气候变化影响评估、产量预测、农业生产管理决策、精确农业等方面[4~5]。中国近年来也成功建立了一些作物生长模拟模型。如高亮之等[6~7]的水稻、小麦栽培模拟优化决策系统, 裘国旺[8]、冯利平[9]、吴金栋[10]和潘学标[11]等的气候异常对我国江南双季稻、华北冬小麦、东北春玉米、新疆棉花等作物的影响评估模型, 并正在进行从单点面向区域、从理论面向应用的研究。如区域尺度的干旱[12]、冷害[13]预警。但是, 作物模型应用于农业气象条件影响实时评价的工作甚少。荷兰等国家有一些应用作物模型的简单农业服务产品, 对评价方法、依据、标准、指标等问题均未涉及。本文从农业气象业务实际需要出发, 对如何利用区域玉米生长模拟模型进行农业气象条件影响评价进行了详细的探讨, 取得了一些有意义的结果, 期望能够为科研成果的业务转化提供一些有益的启示。

1 模型和资料本文采用的玉米生长气象影响评估模型是国家科技部“九五”期间“我国短期气候预测系统研究”项目中“气候异常对我国东北春玉米影响评估模型”的研究成果。该模型基于农业系统分析中对区域作物生长状况和产量的需求, 在单点玉米模式框架基础上, 对发育、土壤水分平衡等模块进行改进; 根据玉米品种特性及气候、土壤类型对辽宁、吉林两个玉米主产省进行了玉米生长综合区域划分; 通过资料分析得到中熟、中晚熟、晚熟3套品种特性参数以及各气候类型的土壤参数; 经过模式的区域移植性检验, 建立了适用于我国东北玉米主产区的区域玉米动力模拟模式。以短期气候预测模式输出结果评估和预测异常气候变化对玉米长势和产量的影响[10]。

东北区域玉米动力模拟模式将东北地区分为西北区、北区、中区、西区和东南区等5个玉米生产区。各区分别以与之嵌套的短期气候预测模式输出资料站点为代表点。若将该模式用于实时农业气象业务评价, 实时气象资料 (逐日地面气象资料) 和作物资料 (品种熟性、出苗期等) 的来源和站点均发生很大变化。因此, 研究中根据东北玉米评估模型的分区, 结合用于农业气象业务评价时所能得到的逐日实时气象资料源 (气象部门MICAPS系统) 和模型部分作物资料源 (农业气象AB报业务系统) 的站点实际情况, 采用地理、地形相近原则重新确定了各分区的代表站点。气象代表站点分别为通榆、长春、沈阳、朝阳和大连, 相应作物资料 (农业气象站) 代表站点为长岭、农安、新民、朝阳和庄河。收集了上述气象站点1971~2000年逐日最高温度、最低温度、平均温度、降水和日照时数等气象数据及玉米产量数据, 农业气象站点1995~1999年的玉米发育期、品种熟性、生长状况、产量结构分量、产量和年景评价等作物数据, 以及生育期间农业气象条件综合评述, 其中产量资料来自当地统计部门。

2 评估方法在农业科技水平、农业投入、土壤性状及作物品种特性等基本不变的情况下, 气象条件是直接影响作物生长、发育及产量形成的主要因素。在此前提下, 利用作物模型模拟的不同年份生物量动态累积过程及最终生物量与同期平均气候下生物量的比较、温度水分对光合作用的影响等结果, 评价生育期内各时段或全生育期农业气象条件的影响。

2.1 平均模拟生物量平均气候条件下的模拟生物量是评价的基础和标准。本文探讨了两种不同的确定平均逐日生物量的方法。方法a :分别以近30年 (1971~2000年) 每年逐日气象资料驱动作物模型, 对模拟生成的逐日生物量进行多年平均 (简称先模拟后平均法); 方法b :利用逐日气象资料的30年平均值驱动作物模型生成逐日平均生物量 (简称先平均后模拟法)。模型对出苗日期采用近30年的平均值, 其中1990年以前根据中国主要农作物气候资源图集查得[14], 1991年后根据实际观测获得。模型中作物参数假定不变, 直接使用原模型取值。此外, 对方法a计算平均值的序列长度进行比较试验。

2.2 实时动态和全生育期评价 2.2.1 生物量变化实时动态评价利用国家农业气象AB报业务系统接收到的各地玉米出苗日期、品种熟性数据以及MICAPS系统接收的实时逐日基本气象数据运行玉米模型。计算不同年份该日玉米累积生物量与同期平均气候条件下生物量之差值百分比, 动态评价生育期内各时段农业气象条件的优劣程度及其对生长的定量影响。

2.2.2 温度、水分影响动态评价作物生长模型不仅可以定量估算气候对生物量影响的大小, 还可以剖析造成影响的内在原因, 为农业气象影响评估提供更科学的依据。

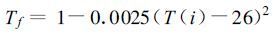

模型采用CERES-玉米模式的基本思路, 对适宜条件下由辐射决定的LAI等光合产物进行温度和水分影响订正[15]:

|

(1) |

|

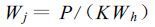

(2) |

|

(3) |

式中, Tf为温度对光合作用的影响因子, 模型中玉米光合适宜温度取26 ℃。Tf为水分对光合作用的影响因子, 与土壤水分状况有关。Tf、Tf的非线性表达形式表明温度过高过低、土壤水分过多过少均对光合作用不利。T(i) 是日平均温度 (℃), Wj为水分作用函数, P为0~50 cm土壤含水量 (mm), Wh为0~50 cm田间持水量 (mm)。K为修正适宜土壤水分的参数, 随发育阶段变化, 在0.534~0.994之间。

实时动态运行作物模型, 输出模拟日的温度影响因子、水分影响因子以及光合产物净增量, 并计算光合产物净增量与同期平均之差值百分率, 进而判断该时段影响作物光合作用的主要限制因子及其对光合产物的定量影响。

2.2.3 全生育期气象条件综合评价将作物最终生物量 (产量) 视为全生育期光、热、水条件综合作用的结果。在玉米生育期结束获得全生育期气象资料后, 根据模拟生物量的大小进行年度农业气象条件综合评价。为了客观定量, 采用优化方法确定基于模拟结果的评价指标。

(1) 根据玉米社会统计产量等级确定农业气象条件等级:计算5个农业气象站点5年 (1995~1999年) 玉米社会统计产量与该5年平均值的距平百分率 (Δy), 根据东北地区玉米单产的实际变异情况, 分别以Δy >30%, 15% <Δy≤30%, -15%≤Δy≤15%, -30%≤Δy <-15%和Δy <-30%表示产量年景的大丰、丰、平、平歉、歉5个等级, 并进而以此确定农业气象条件 (Mreal, i, j) 的优、良、正常、偏差和差 (数字化为2、1、0、-1和-2) , 如式 (4) :

|

(4) |

(2) 根据模拟总干物重 (仅地上部分, 下同) 或穗重确定农业气象条件等级:分别利用方法a和方法b获得总干物重和穗重。计算相应站点 (i) 和年份 (j) 模拟总干物重或穗重的距平 (5年平均) 百分率Ymod, i, j。假定给定指标值X, 按式 (5) 对气象条件 (Mmod, i, j) 赋值:

|

(5) |

(3) 采用优化方法确定评价指标:以5站点5年模拟生物量和社会统计产量分别评价气象条件结果的误差平方和 (Esum, X) 最小为目标函数 (式 (6) ), 扰动X值 (从1到50) , 分别计算总干物重和穗重的Esum, X, 以Esum, X最小时的X值为评价指标。

|

(6) |

方法a和方法b得到的X值很接近, 取其平均, 总干物重取X=10, 穗重取X=6。评价指标如表1。

|

|

表 1 基于模拟生物量的东北玉米全生育期农业气象条件评价指标 |

3 结果与分析 3.1 平均模拟生物量的确定

为了探讨确定平均模拟逐日生物量的方法, 首先计算了5站30年玉米生育期内逐日最高温度、最低温度、平均温度、日照时数、降水量等气象要素的变异系数 (CV)。东北地区年际间气象条件变化很大, 逐日温度的变异系数一般在10%~30%之间, 日照时数在30%~60%之间, 降水量最大, 在150%~350%之间。受温度、降水、日照变异性的影响, 加之作物生长发育对气象变量响应的非线性以及受多种变量的综合作用, 模拟的历年逐日生物量也有很大差异。总干物重的变异系数在玉米生长前期为10%~50%, 中后期也约在10%左右。不同年份之间玉米抽雄、灌浆的早晚及气象条件各不相同, 模拟的穗重年际间差别更大。因此, 忽略气象变量年际间的变异, 用平滑的30年逐日气象要素平均值所模拟的生物量将可能偏离“真实”平均气候条件下的生长情况。

进一步通过验证评价结果来讨论两种方法计算的平均生物量的合理性。分别用方法a和方法b得到30年 (1971~2000年) 基于模拟生物量的农业气象条件评价结果, 并与用实际产量 (社会统计产量) 的评价结果 (根据5年滑动平均处理后得到的距平百分率) 进行比较。由表2可以看出, 方法a的评价结果与用实际产量评价的结果较为相符, 等级相同和相差一个等级的百分比明显高于方法b。

|

|

表 2 模拟总干物重评价结果与实际产量评价结果相差等级所占百分比 |

另外, 统计了用方法a和方法b模拟的总干物重以及实际产量对近30年玉米生育期气象条件评价结果各等级的年份数 (图1)。可以看出, 实际产量的评价结果以“正常”等级年份居多, “良”和“偏差”次之, “优”和“差”最少, 基本符合一般规律。方法a的评价结果与此非常相似, 而方法b的评价结果偏高, 即“优”和“良”的年份明显偏多, 与实际情况存在一定偏差。

|

|

| 图 1. 利用不同方法对近30年玉米生育期气象条件评价各等级年份数 | |

综合考虑以上因素, 本文选择方法a作为模拟生物量的平均值。这一认识与Supit ①提出的应用作物生长模拟模式估算地区作物生长潜力时, 应当先模拟 (计算), 后平均的结论相一致。

① Supit I, Hooijper A A, van Diepen C A, et al.System description of the WOFOST6.0 crop simulation model implemented in CGMS, volume 1 :Theory and algrorithms.The Winand Starting Centre for Integrated Land, Soil and Water Research (SC-DLO), Wagenningen, the Netherlands.1994.

用方法a分别计算了30年和4年 (1995~1998年) 的平均模拟生物量。与30年平均相比, 朝阳、沈阳、大连等地4年平均值呈减少趋势, 其中总干物重减少5%~17%, 穗重减少4%~18%。比较2种平均值的生物量累积曲线看出, 在玉米生长中后期, 4年平均的累积速率比30年要慢 (图2)。究其原因, 可能有3种:20世纪90年代东北大部分地区日照有所减少[16], 导致光合速率降低, 光合产物积累变慢; 90年代温度升高造成生育期缩短; 高温还影响光合作用, 增加呼吸消耗。因此, 取30年平均考虑了较长时期内天气气候条件对作物生长的影响, 似更适合分析多年变化。但应假定品种参数不变, 且评价时采用相对值进行比较。而如果考虑农业生产上经常使用的与上一年或近几年产量比较的概念, 则以近3~5年平均值作基准为好, 可以免去考虑品种参数随时间变化之忧。

|

|

| 图 2. 不同时间序列平均模拟生物量累积曲线图 | |

3.2 生物量变化实时动态评价个例分析

以1995~1998年为例进行利用作物模型实时动态监测效果的检验。据国家农业气象业务部门实时监测公报②, 1995年5月下旬东北春玉米产区热量条件很差, 旬平均气温偏低2~4 ℃, 最低气温低于10 ℃, 对幼苗生长影响较大。其后2~3旬气温回升, 对前期不利影响有所补偿, 玉米生长良好。6月下旬~7月中旬出现阶段性低温, 对大部分地区造成一定影响。7月下旬~8月下旬温度正常, 但其中7月下旬辽宁大部、吉林南部有大到暴雨; 8月上旬至下旬西部干旱持续。9月上旬气温再度偏低, 中北部霜冻提前出现, 玉米乳熟、灌浆受到一定影响。与之对照, 模型模拟的5个代表地点生物量距平动态变化曲线基本可以反映出上述几个关键阶段有利或不利气象条件的影响。5月下旬各地生物量负距平百分率明显偏大, 一般在-20%~-40%; 至6月上~中旬生物量距平百分率普遍大幅度回升, 其中北部升温明显, 距平百分率急增至正值; 6月下旬~7月中旬受偏低温度影响距平百分率回升势头大减, 大多维持在-5%~-10%左右, 北部影响最明显。7月下旬至8月下旬光热条件适宜, 距平百分率加大。但西部朝阳受降水偏少影响, 8月中旬距平百分率变小。9月上旬各地距平百分率均有锯齿状波动 (图3)。可以认为, 模拟生物量距平百分率的变化对光温水条件的反应基本灵敏, 趋势正确。另外, 1995年通榆、长春、朝阳玉米单产分别比上年减少20%、5%、8.6%, 沈阳略增; 通榆、长春、沈阳产量5年滑动距平分别为-15.3%、-1.6%、-14.4%; 朝阳为7.7%, 表明总体上呈减产趋势。模拟的长春、朝阳、大连最终生物量距平百分率为-1%~-5%左右, 沈阳7%。通榆与实际有一些出入, 6月上中旬距平增加幅度很大, 几经波动最后减至10%左右。

|

|

| 图 3. 1995~1998年玉米生育期内累积总干物重距平百分率动态图 | |

②中国气象科学研究院农业气象与遥感应用研究中心.全国农业气象旬 (月) 报.1995~2000.

1996年5月下旬至6月中旬东北玉米苗期光热水充足, 墒情适宜, 玉米长势很好。7月中旬~8月上旬中、北部地区基本有利; 南部温度偏低、阴雨较多, 对玉米抽雄不利。此后气象条件明显改善, 且维持到9月初, 对开花授粉、籽粒增重非常有利。5地玉米产量均高于1995年, 5年滑动平均距平百分比除长春为-0.7%以外, 其余分别为12%、2%、31%、20%, 均为正值。玉米模型模拟结果表明, 5月下旬至6月上旬的玉米苗期生物量正距平百分率非常大; 其后变小, 至7月中旬和8月上旬降至谷点, 南部的朝阳和大连明显, 沈阳甚至降到负距平; 此后各地均逐渐回升, 基本稳定在3%~10%左右。典型阶段影响特征与实时监测相当一致。

可以看出, 1995~1998年玉米生育期内各评价日期得到的生物量距平实时动态变化趋势与农业气象条件实时监测结果相当一致, 模拟的最终生物量变化也与实际产量接近, 可以用于农业气象业务定量动态评价。

3.3 温度、水分影响动态评价个例分析1998年和2000年是东北地区玉米生长期内天气气候条件出现异常变化而且特点完全相反的两年②。以朝阳、沈阳两站为例分析温度、水分对光合作用的影响。1998年东北玉米生长前期 (5月上、中旬) 降水偏少, 温度较高, 引起土壤水分下降。模型模拟显示光合作用受水分不足的影响较大, Tf值偏低, 约为0.71~0.85, 光合产物距平百分率为负值 (图4)。5月下旬到6月中旬温度持续偏低。相应地, Tf逐渐小于Tf, 温度偏低转而成为影响光合作用的主要限制因子。其中6月上旬Tf降至最低, 光合产物净增量距平百分率达-50%~-40%之多。7月上旬起东北大部维持阴雨天气, 8月上旬降水明显偏多, 中旬出现大到暴雨, 多数农田内涝。模拟结果清楚地显示从8月上旬开始Tf由于土壤水分过多而变小, 至8月中下旬降为0.65~0.7, 光合产物净增量距平百分率为-80%~-30%。由于中下旬温度连续偏低, Tf也略呈下降趋势。温度、水分二者相比, 在前期干旱、后期内涝的情况下, Tf偏小, 水分对光合作用的影响更大。

|

|

| 图 4. 温度 (Tf)、水分 (Tf) 对光合作用的影响变化 (P为光合产物) | |

2000年是高温干旱年, 水分、温度影响因子的波动变化比1998年明显。两站5月下旬到6月上旬温度比常年偏高1~3 ℃, Tf小于Tf, 光合产物净增量距平百分率随Tf波动。6月中旬到下旬出现持续高温天气, 降水异常偏少, 农田失墒严重, 干旱明显。7月上旬温度仍偏高4~5 ℃, 干旱继续发展。模拟的Tf值6月中旬以来连续大幅度下降, 至7月上中旬降至最低点。严重的水分亏缺迫使叶片气孔关闭, 影响光合作用速率。高温胁迫对光合也有所抑制。模拟结果看出7月下旬的光合产物净增量 (距平百分率) 跌至-29%~-45%。7月下旬到8月上旬降水量增多, Tf值逐渐回升。整个过程中高温和干旱同时发生, 描述温度和水分对光合作用影响大小的Tf和Tf数值几乎同步变化, 与光合产物净增量距平百分率的变化趋势也十分符合。由于土壤水分严重不足, 而高温的变化幅度有限, 模型中表现的水分亏缺影响大于高温。

上述例子说明, 利用作物模型从光合作用与环境气候因子关系的角度分析作物生长、发育及生物量形成过程, 可以提高农业气象评价的客观、定量和科学性。

3.4 年度农业气象条件综合评价效果检验表3列出了5站30年玉米生长结束时根据全生育期实时气象条件模拟的生物量所得到的年度农业气象条件评价 (等级) 和利用实际产量的评价结果。总体来看, 根据模拟结果评价的等级与利用实际产量评价的等级完全相同的占43.2%, 完全相同和差一个等级的概率占86.6%。各站、各年完全相同和相差一个等级的概率从77%到93%。由于一俟生育期结束便可根据实际气象条件做出全生育期农业气象条件综合、动态评价, 因此对于农业气象业务来说无疑是非常有意义的。

|

|

表 3 基于模拟生物量的年度农业气象条件评价与利用实际产量的评价结果比较 |

4 结论及讨论

(1) 作物模型能够详细模拟光合、呼吸和蒸腾等重要生理生态过程及其与气象条件的关系, 不仅可以定量估算生物量的变化, 还可以通过有关描述环境气候胁迫下作物的响应来剖析影响生物量变化的内在原因。本文应用东北区域玉米生长模拟模型和实时气象数据, 动态定量评价了个例年不同发育时期玉米生物量动态变化、温度和水分对光合作用的影响及全生育期农业气象条件的优劣。检验结果表明, 利用模型分析的生物量动态变化以及不同时期光温水影响特征与农业气象旬、月报评价的趋势相当一致。年度综合评价结果与用实际产量的评价结果等级完全相同及相差一个等级的占86.6%。

(2) 应用作物生长模拟模型评价农业气象条件影响最好采用相对值的处理方法。由于存在气候变异及其对农作物生长的影响, 以逐年模拟生物量的历年平均值作为评价标准为宜。鉴于模型中涉及作物品种参数, 确定平均值的时间序列长度不一定越长越好, 可根据所关注的焦点而异:研究多年变化时以长年代平均为宜; 分析与上一年或近几年差别时, 可取近3~5年平均生物量。基于模拟生物量的评价指标应当采用一定的数学方法客观确定。在确定多年平均生物量时, 除按出苗后的发育日期进行外, 还可以按作物发育阶段进行。前者是年际间同一时刻作物生长发育状况的比较; 后者则针对年际间同一发育期作物生长发育状况进行比较。二者孰优孰劣需要进一步探讨。

(3) 作物模型能够输出更多的有关生长发育及生物量形成过程的信息, 如发育进程、呼吸消耗、叶面积指数动态变化、产量结构等。但如何用于业务评价还有待于尝试。目前选择分区代表站点模拟的方法可进一步发展为基于GIS的升尺度 (scaling-up) 技术。

(4) 本文旨在探讨机理性作物生长模型在实际气象业务中应用的可行性以及相关技术的解决方法。毋庸置疑, 应用时要求作物模型本身具有相当的模拟能力。本文使用的模型仍存在一些不足。如温度对光合作用的影响为对称抛物线, 这种描述仍不够严谨; 水分和温度对光合作用的影响存在叠加或补偿效应, 模型未予考虑。作物模型的进一步完善需要大量田间试验观测支持。

| [1] | 谷小平, 刘雪梅, 武文辉. 贵州省水稻实时农业气候综合评价方法研究. 应用气象学报, 1997, 8, (3): 276–282. |

| [2] | 吕厚荃, 宋迎波. 2000年光温条件对早稻产量结构的影响. 气象科技, 2000, 29, (增刊): 70–73. |

| [3] | 钱拴. 2000年冬小麦减产原因分析. 气象科技, 2000, 29, (增刊): 59–64. |

| [4] | Hansen J W J. Scaling-up crop models for climate prediction application. In:Sivakumar M V K, Ed. Climate Prediction and Agriculture. Proceedings of the START/WMO International Workshop. Geneva, Swizerland, 27~29 September 1999. Washington DC, USA:International START Secretariat, 2000. 77~117. |

| [5] | 刘布春, 王石立, 马玉平. 国外作物模型区域应用研究的进展. 气象科技, 2001, 30, (4): 1–6. |

| [6] | 高亮之, 金之庆, 黄耀, 等. 水稻栽培计算机模拟优化决策系统. 北京: 中国农业技术出版社, 1992. |

| [7] | 高亮之, 金之庆, 郑国清, 等. 小麦栽培模拟优化决策系统(WCSODS). 江苏农业学报, 2000, 16, (2): 65–72. |

| [8] | 裘国旺,王石立,王馥棠.江南双季稻区域评估模型研究.见:气候异常对国民经济影响评估业务系统的研究.北京:气象出版社,2001.11~16. |

| [9] | 冯利平.气候异常对我国华北冬小麦生产影响评估模型的研制.见:气候异常对国民经济影响评估业务系统的研究.北京:气象出版社,2001.25~32. |

| [10] | 吴金栋,王馥棠,王石立.区域玉米生长评估与产量预测动力模式研究.见:气候异常对国民经济影响评估业务系统的研究.北京:气象出版社,2001.39~46. |

| [11] | 潘学标,李玉娥.气候对新疆棉花生产影响的区域评估系统研究.见:气候异常对国民经济影响评估业务系统的研究.北京:气象出版社,2001.57~68. |

| [12] | 刘建栋, 王馥棠, 于强, 等. 华北地区农业干旱预测模型及其应用研究. 应用气象学报, 2003, 14, (5): 593–604. |

| [13] | 刘布春, 王石立, 庄立伟, 等. 基于东北玉米区域动力模型的低温冷害预报应用研究. 应用气象学报, 2003, 14, (5): 616–625. |

| [14] | 崔读昌, 刘洪顺, 闵谨如, 等. 中国主要农作物气候资源图集. 北京: 气象出版社, 1984: 1-223. |

| [15] | 孙冷,杨继武,王馥棠.玉米生育的动力模拟模式.见:气候变化对我国农业影响的研究.北京:气象出版社,1996.19~26. |

| [16] | 王石立, 庄立伟, 王馥棠. 近20年气候变暖对东北农业生产水热条件影响的研究. 应用气象学报, 2003, 14, (2): 152–164. |

2005, 16 (3): 293-303

2005, 16 (3): 293-303