2. 中国气象科学研究院, 北京 100081

2. Chinese Academy of Meteorological Sciences, Beijing 100081

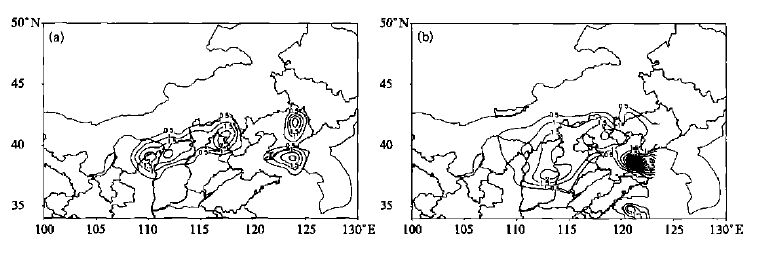

2001年12月7日下午,北京下了一场小雪,却引发了城市交通大阻塞,社会影响异常强烈[1]。虽然24h累积降雪量只有1.8 mm (图 1a,以下如无说明均为世界时),但由于发生在北京这样的大都市,而且正值周末下班车流高峰期,加之地面温度很低,雪融化后在路面结冰,因而造成北京市交通阻塞达数小时。

|

|

| 图 1. 2001年12月7日00:00~8日00:00 24 h的累积降雪量 (单位:mm) (a) 实况, (b) 模拟 | |

国外也有类似的情况发生[2~3],这类天气现象虽然不经常发生,但它们却能造成近乎灾难性的社会影响,所以准确预报此类天气现象就有非常重要的意义。2001年世界天气研究计划 (WWRP) 提出“高影响天气”[4~5]这一概念,专门研究此类现象。所谓“高影响天气”是指这样一种天气:它使人们的生活水准下降,造成破坏性的经济损失,或者使生命受到威胁。“高影响天气”发生的预报尺度可以从很短的时间尺度到很长的时间尺度 (甚至一个季节)。它是国际十年减灾计划 (IDNDR) 关注的热点之一,也是全球观测系统研究与可预报性试验 (THORPEX) 的目标。

赵思雄等[1]从天气学的角度研究了“12.7”北京这次降雪过程,认为此次降雪属于“回流天气”型。而20世纪末中尺度数值模式的发展,为我们详细分析和预报冬天的降雪过程提供了很好的工具。其中,非静力的中尺度数值模式MM5可以用来进行一系列理论上的研究和实际应用。对于降雪,我国的气象工作者以往的工作多集中在对农牧区影响比较大、降雪量非常大的暴雪[6~8]的天气分析上,对于暴雪的数值模拟在文献中并不多见,对这种小雪过程 (天气系统信息较弱、时间较短、尺度偏小且较为浅薄) 研究更少。本文将首先对这次“高影响天气”过程的大尺度背景场进行诊断分析,然后从数值模拟的角度检验非静力中尺度数值模式对这种“弱”天气过程的模拟能力; 再利用诊断分析和数值模拟的结果对这次弱降雪过程造成城市交通大阻塞的各种可能因素进行探讨。

1 天气形势分析从2001年12月7日00:00至18:00间隔6h的降雪量图 (图略) 可以看出,本次过程的雨雪区是从河套地区逐步向东移至华北和东北南部的[1],整个过程降雪量都不大。由实况分析可知 (图略),北京的这次降雪过程是由500 hPa小槽东移、槽前的辐合上升及850 hPa东移小高压后部带来的来自东海和南海的偏南暖湿气流向北输送抵达华北地区造成的。当华北地区中低层冷空气增强,使得南方水汽的向北输送无法到达华北上空时,此次过程结束。由于系统不是很强,所以北京的降雪量仅为1.8 mm。

2 弱降雪过程的演变趋势模拟本文采用中尺度非静力模式MM5来研究上述弱降雪过程。在本次过程的模拟中采用NCEP/NCAR 1°×1°分析场作为背景场和侧边界,并使用Cressman插值方案加入实时常规观测资料形成模式的初始场。根据模式的需要,还加入了1周1次的1°×1°全球海温资料。

2.1 降水模拟结果分析将模拟的2001年12月7日00:00~8日00:00 24h累积降雪量 (图 1b) 和相应的观测事实 (图 1a) 进行比较,总的来说,模式对降水的模拟较好,雨带的分布、走向与实况较一致,强度与实况也比较相符,尤其在40°N附近模拟出了两个降水中心,分别与实况图北京及其西部的降水中心对应。同时我们注意到模拟结果中,北京的降水中心范围偏大位置偏东,西部的降水中心面积偏大、位置偏南,海上的降水强度偏强。由北京站 (39.9°N,116.3°E) 对应时段的6h累积降雪量和6h一次的观测实况 (图略) 的比较可以看到:北京从7日06:00开始下雪,模拟的降雪持续时间、最大降雪出现的时间和演变趋势都与实况较为一致,总降雪量达1.4 mm, 也和实况比较相符,因此可以认为这是一次比较成功的弱降雪过程的数值模拟。在此基础上,我们对这次降雪过程的影响天气系统的具体演变过程、水汽来源及弱降雪造成城市交通阻塞的可能原因进行深入分析。

2.2 降雪过程的演变分析仅有合理的降水模拟结果并不够,我们还要进一步确认环流背景模拟结果的合理性。位势高度场的模拟结果表明:模式对这次过程的高、低空环流形势有较好的模拟,引起降雪的主要天气系统的发生发展在模式结果中也有较好的表现。

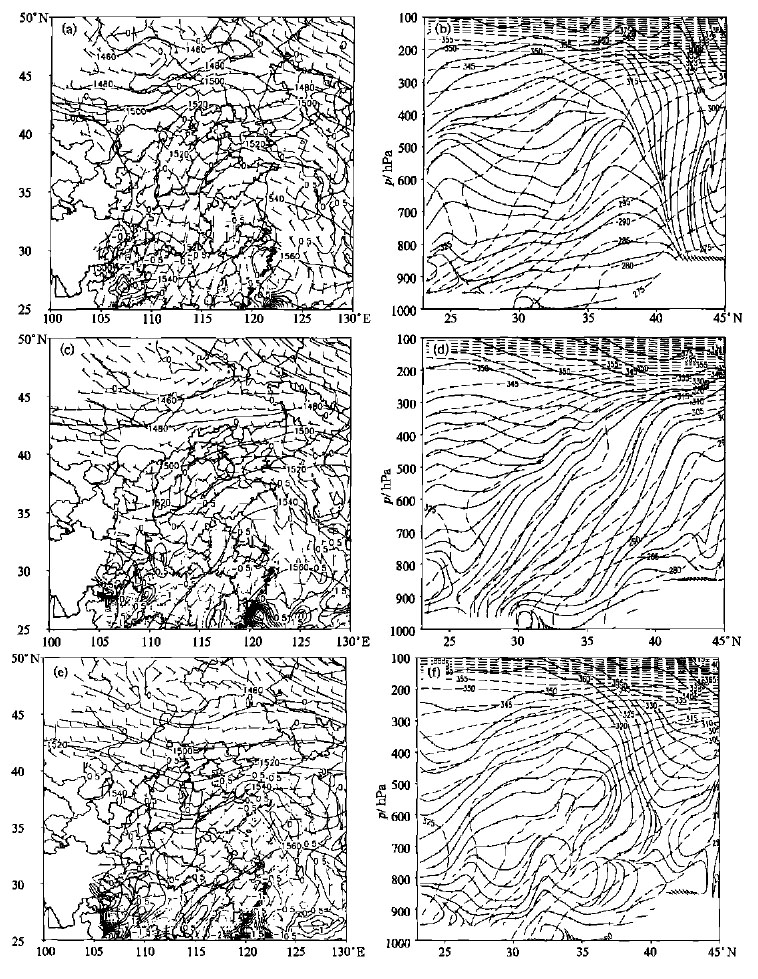

模拟的850 hPa位势高度场的分析表明:7日00:00(图 2a),来自东海和南海的偏南暖湿气流沿高压西侧向北输送可以到达北京地区,这从对应时刻沿116°E的v-w(w放大100倍) 的流场图 (图 2b) 上也可以看到,低层有暖湿空气 (高θe) 向北京地区 (40°N) 输送。7日06:00(图 2c),南方水汽的向北输送加强,此时北京的水汽辐合虽小,但在其南方出现了一个水汽辐合中心 (-0.5),说明有水汽向北输送; 流场图上 (图 2d),来自南方的暖湿空气较7日00:00有所增强,且在北京地区 (40°N) 可以一直向上伸展到300 hPa, 正是在此时北京开始下雪。到7日12:00(图 2e),原位于北京地区以西的小槽东移至河北地区上空并加强,同时1540 gpm的等高线向西伸展到了105°E,此时南方水汽的向北输送明显减弱; 同时40°N附近的上升运动也大为减弱,对流层中上层转为下沉运动 (图 2f),从而降雪渐止。

|

|

| 图 2. 850 hPa风场 (单位:m·s -1), 水汽通量散度场 (虚线, 单位:10 -10g·s -1·cm -2·hPa-1) 和高度场 (粗实线, 单位:gpm) 的模拟结果, 7日00:00 (a), 06:00 (c), 12 :00 (e), (b)、(d)、(f) 分别为对应时刻相当位温 (断线, 单位:K) 和v-w(w放大100倍, 单位:m·s -1) 沿116°E的剖面图 | |

由以上分析可以清楚地看到,中尺度非静力模式MM5的全物理过程模拟基本上再现了实况天气系统的东移演变过程。冬季弱短波槽东移、槽后冷空气入侵与北上暖湿气流的交汇是这次降雪过程的触发机制; 850 hPa东移小高压后部带来的来自东海和南海的偏南暖湿气流是这次降雪过程的水汽源; 弱短波槽进一步东移、对流层中上层出现下沉运动以及北上暖湿气流的减弱是这次降雪过程结束的主要原因。这个例子表明,可以用中尺度模式和常规观测资料相对准确地模拟出这一弱降雪过程发展演变的基本特征,从而对这次弱降雪过程造成城市交通大阻塞的可能原因进行探讨。

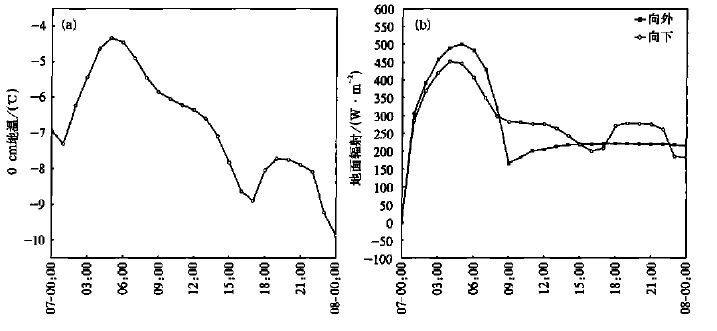

2.3 弱降雪造成城市交通大阻塞的可能原因由于常规观测没有对地表温度的观测,尤其是对北京市区水泥路面的观测,因此我们可以利用比较合理的数值模拟结果对这次路面结冰的可能原因进行分析。对模拟地表温度 (0 cm地温)(图 3a) 的分析发现,7日00:00北京 (39.9°N,116.3°E) 的地温较低,接近-7 ℃,02:00开始上升,05:00最高,而后下降。考虑到人类活动和城市热岛效应以及公路上汽车排放的尾气对地表的加热作用,刚开始下雪时地表温度有可能在0 ℃以上,所以雪落到地上即融化。这一点我们可以用图 3b来加以说明。根据Stefan定律:F=σT4,这里σ是Stefan-Bolt zmann常数,T是绝对温度,F是辐射通量。假使考虑地面是理想黑体,则由图 3可以看出地温的演变趋势和辐射的演变趋势非常相似,即当地面向外和向下的辐射最强的时候,地面温度也是最高的。因为雪在地面融化和蒸发带走地表土壤的热量且水泥路面散热很快,融化的雪水受逐渐下降的气温 (图略) 的影响慢慢凝结成冰。由于新结成的冰面光滑,摩擦力小,机动车辆行驶困难、易打滑,甚至连步行者也常常会摔跤,这就是所谓的“地穿甲”现象。因此,我们可以认为路面结冰是造成交通阻塞的直接和主要原因,而结冰和地面温度变化有着密切的关系。“地穿甲”现象是一种严重危害地面交通的恶劣天气灾害,往往出现小雪大灾的现象,因此加强对这类非气象因素致灾原因及对策的研究也是十分必要的。

|

|

| 图 3. 2001年12月7日00:00~8日00 :00北京 (39.9°N, 116.3°E) 地面温度演变 (单位:℃)(a), 地面向外和向下的辐射演变 (单位:W·m -2)(b) | |

与此同时,由于北京地区近地层前期受冷空气影响①,并且从5日12:00开始至6日21:00,北京站的云量几乎都为零 (表略),这就意味着在北京下雪前两天地表的长波辐射很强,近地层包括地表一直维持低温状态。由此可知,由于近地层和地表的温度一直都维持较低 (图略),虽然降雪量较小,但雪降到地面融化后凝结成薄冰附着在地表,造成车辆行驶缓慢并引发交通事故,最后导致北京市的交通严重阻塞,此即为“高影响天气”。

①郑照军, 刘玉洁.利用卫星数据资料监测北京地区12.7积雪过程.北京地区2001.12.7降雪过程分析与研究论文集, 2002.62~77.

3 结语和讨论(1) 2001年12日7日北京降雪过程是由于500 hPa小槽东移、槽前的辐合上升及850 hPa东移小高压后部带来偏南暖湿气流向北输送抵达华北地区形成的。当华北地区中低层冷空气增强,阻断了南方水汽的向北输送时,此次过程结束。

(2) 中尺度非静力模式MM5对这次弱降雪过程具有较好的模拟能力:不仅模拟出北京地区的降雪量,而且对这次过程大尺度背景场的演变、触发机制和水汽源都有很好的表述。因此我们利用模式提供的大量可供分析的输出结果,对这次弱降雪过程导致交通大阻塞的各种可能因素进行探讨。

由此,2001年12月7日这次“高影响天气”过程的诊断分析和数值模拟,为我们提供了这种弱降雪过程相关的概念模式。当然,要准确地预报这种“高影响天气”的细节,还有很长一段路要走。对于1999年的“Lothar风暴”和2000年的世纪风暴,国外都提出了相似的解决办法[3,9],如用4D-VAR对初始资料进行同化或在不稳定区域加强观测即“适应性观测 (adaptive observations)[3] ”,由于后者不易实现,所以把主要精力放在资料的同化方面。为此,应当加强初始资料的同化工作,这可能是改进预报、提高预报准确率的一条重要途径。

这次过程带给我们的重要启示是:迅速开展我国城市 (尤其是大都市) 灾害性气象———“高影响天气”的研究工作; 加强对非气象因素致灾原因及对策的探讨是十分必要的。虽然目前我们还不能控制灾害性天气的发生,但我们可以对天气灾害提前做出预测和预警,采取积极有效的抗灾措施来减轻灾害。

| [1] | 赵思雄, 孙建华, 陈红, 等. 北京"12·7"降雪过程的分析研究. 气候与环境研究, 2002, 7, (1): 7–21. |

| [2] | Zhang F, Snyder C, Rotunno R, Mesoscale predictability of the "Surprise" snowstorm of 24-25 January 2000. Mon Wea Rev, 2002, 130, (6): 1617–1632. DOI:10.1175/1520-0493(2002)130<1617:MPOTSS>2.0.CO;2 |

| [3] | Hello G, Lalaurette F, Thepaut J N, Combined use of sensitivity information and observations to improve meteorological forecasts: A feasibility study applied to the Christmas storm case. Quart J Roy Meteor Soc, 2000, 126, (563): 621–647. DOI:10.1002/qj.v126:563 |

| [4] | UCAR. Proposed Mission and Objectives. http: //box.mmm.ucar.edu/uswrp/wwrp/mission.html. |

| [5] | Carbone R. World Weather Research Programme. http: //box.mmm.ucar.edu/uswrp/wwrp /reports/ Bulletin ()/(-) WWRP.html. |

| [6] | 宫德吉, 李彰俊. 低空急流和内蒙古的大 (暴) 雪. 气象, 2000, 27, (12): 3–7. |

| [7] | 王磊, 彭擎宇, 刘兰. 新疆北部一次罕见暴雪过程分析. 新疆气象, 2001, 24, (4): 15–17. |

| [8] | 王金兰, 钟兴华, 杜黎君. 2001年1月上旬新乡市大到暴雪过程分析. 河南气象, 2001, (3): 19–20. |

| [9] | Langland R H, Shapiro M A, Gelaro R, Initial condition sensitivity and error growth in forecasts of the January 2000 east coast snowstorm. Mon Wea Rev, 2002, 130, (4): 957–974. DOI:10.1175/1520-0493(2002)130<0957:ICSAEG>2.0.CO;2 |

2005, 16 (2): 231-237

2005, 16 (2): 231-237