2. 国家气象中心, 北京 100081

2. National Meteorological Center, Beijing 100081

对中国夏季的天气气候而言,西太平洋副热带高压 (以下简称副高) 是具有举足轻重地位的系统。每逢夏汛期,各级气象预报员都清楚,副高位置和强度预报的好坏直接影响降水和其他要素预报的好坏,一些研究结果也反映了这一特征[1],气象工作者长期以来对副高的结构和变化机理进行了大量的研究和探索,总结了夏季副高的结构特征和变化机理[2],另外,也从持续异常角度探讨副高变异[3]。总体上,我们对副高活动的规律已经有了一定认识,但对副高活动的突发性异常变化一般不容易掌握。1998年夏季副高的活动就是一个特殊的例子。通常情况下,副高脊线在6月下旬到达24°N左右,长江中下游地区进入梅雨季节。此后,副高脊线继续北移,7月上旬到达26°N,7月中旬到达28°N并稳定在该位置直至8月中旬,这时华北、东北雨季开始。但是1998年夏季副高出现变异,尤其是7月中副高突然南撤并较长时间维持,长江中下游发生了“二度梅”现象,致使出现强暴雨天气过程。1998年夏季副高是如何演变的?其变化的机理如何?它对长江流域的洪涝有什么作用?本文将采用诊断分析结合数值模拟的方式探讨这些问题。

1 1998年夏季西太平洋副热带高压的变异特征夏季副高的变化表现在两方面。首先是位置变化,包括南北移动和东西进退。南北方向的移动具有季节性特征,它直接决定着我国夏季雨带的变化; 副高东西方向的进退以中短期变化为主,它对我国大陆夏季旱涝伸展范围有重要影响。其次,副高的强度变化也对旱涝分布和大小有重要作用。

我们首先分析1998年夏季副高的南北移动与东西进退情况,并与多年平均情况进行对比。资料采用的是美国国家环境预报中心 (NCEP)1979~1998年夏季 (6~8月) 高度场与风场逐日再分析资料,水平分辨率为2.5°×2.5°。

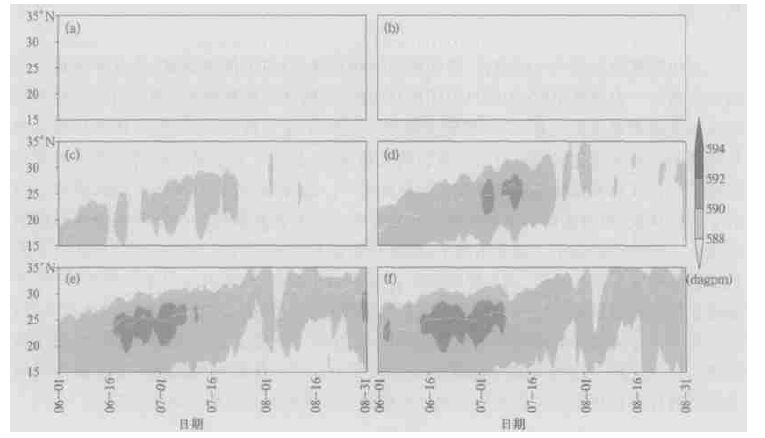

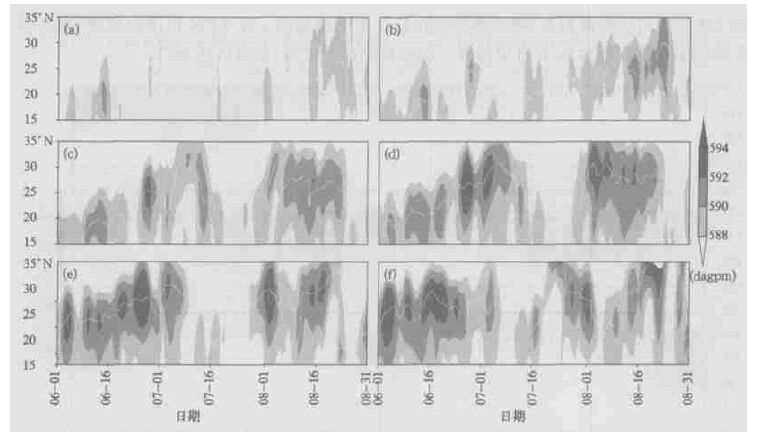

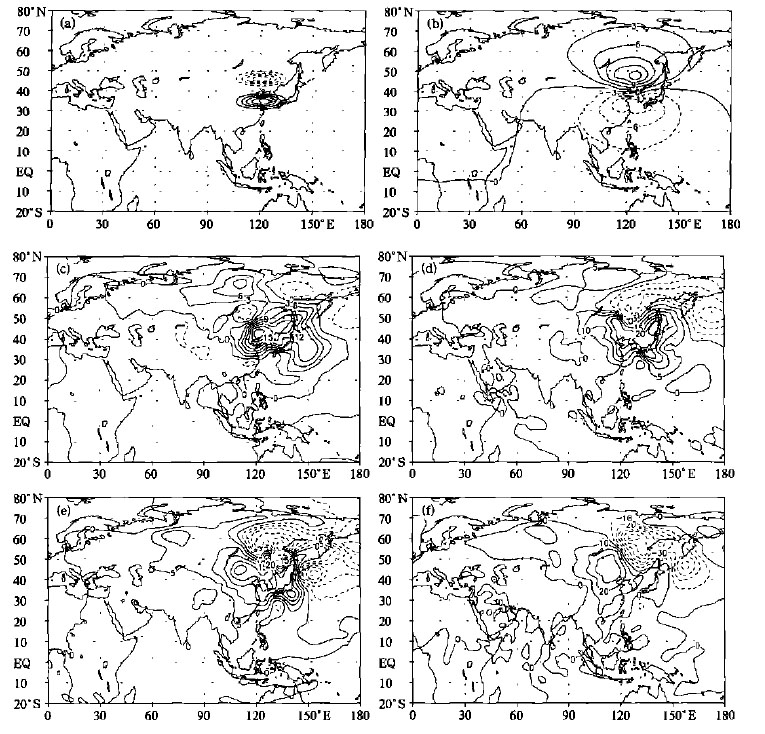

利用1979~1998年夏季NCEP逐日位势高度场分析了副高演变20年平均状况 (图 1) 及1998年状况 (图 2)。多年平均是这样获取的:对1979~1998年20年全球夏季 (6月1日~8月31日) 逐日位势高度取平均,得到各个格点的季节变化趋势序列,这其中包括了副高的季节变化。虽然20个样本远不足以完全表征气候特征,但至少反映了近20年的情况。为了描述副高在南北方向的演变,我们取了6个代表经度:100°E,110°E,120°E,130°E,140°E,150°E。在每个经度上,我们按传统的、也是最常用的分析方法来考察代表副高外围的588 dagpm特征线及副高脊线 (U=0点的连线) 的演变特征。从图 1和图 2可以看出,在同一时刻,不同经度上的副高脊位于不同的纬度,愈往东,副高脊所在纬度愈偏北。由此可见,副高基本是一个东北—西南向的高压带,多年平均和1998年的情况均如此。一般来说,120°E大致为副高对我国江南地区和长江中下游影响最具代表性的位置。

|

|

| 图 1. 1979~1998年平均夏季副热带高压纬度-时间剖面图 (a)100°E, (b)110°E, (c)120°E, (d)130°E, (e)140°E, (f)150°E (阴影部分表示500 hPa 588 dagpm以上的值; 阴影中白色实线为副高脊线 (U=0线)) | |

|

|

| 图 2. 1998年夏季副热带高压纬度-时间剖面图 (说明同图 1) | |

与多年平均情况相比,1998年副高变化有如下特点:

(1) 副高总体偏强、偏西。太平洋上的副高主体在6月至7月上旬以及8月上中旬这几段时间比常年平均偏高2~4 dagpm; 1998年的副高西脊点多次伸展到100°E以西地区,而在20年平均图上,副高最西也只影响到100°E以东地区。

(2) 副高的南北进退出现了显著的异常。6月中旬前后,伸展到我国大陆内的副高脊线 (以120°E为例) 在18°N左右,这阶段,湖南、江西、安徽和福建等地区多次发生暴雨和大暴雨天气过程。6月24日开始,副高迅速北跳至25°N左右,并伴随西伸加强,这时江淮流域进入梅雨期。随后,副高继续北抬,直到7月上旬,脊线最北超过30°N,第一阶段梅雨结束。但副高控制下的晴热天气在江淮地区并未持续太久。从7月13日起,副高大幅度南撤,伸展到我国大陆的部分副高脊全部撤到15°N以南。大约在7月17日,江南进入所谓的“二度梅”阶段,长江流域雨涝成灾。这一过程一直持续到8月初。

(3) 比较各个经度的情况可以看到,副高南落过程先从副高带的东部开始,逐渐西传。从150°E到120°E每隔10个经度的副高脊南落日依此为7月6日、8日、10日和12日,基本2天西传10个经度。副高异常先从太平洋中西部开始,最终影响到我国大陆东岸。毕慕莹[4]研究认为,西太平洋副高存在2周左右的振荡周期,并且从东部向西部传播。有趣的是,1998年的副高异常存在与之类似的传播方向,只是起始位置和周期有所不同。

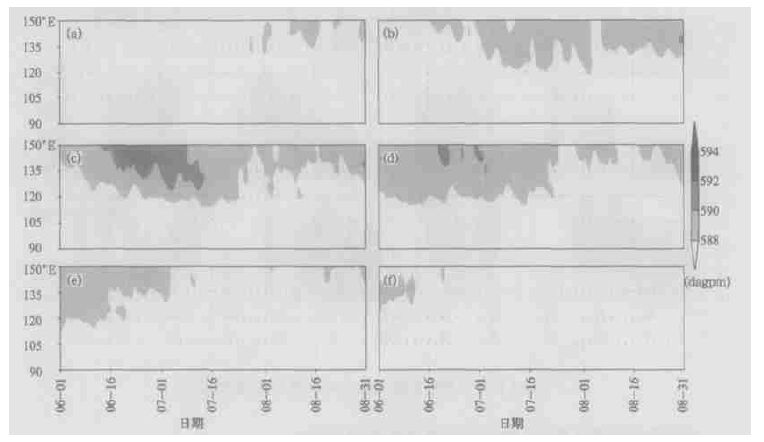

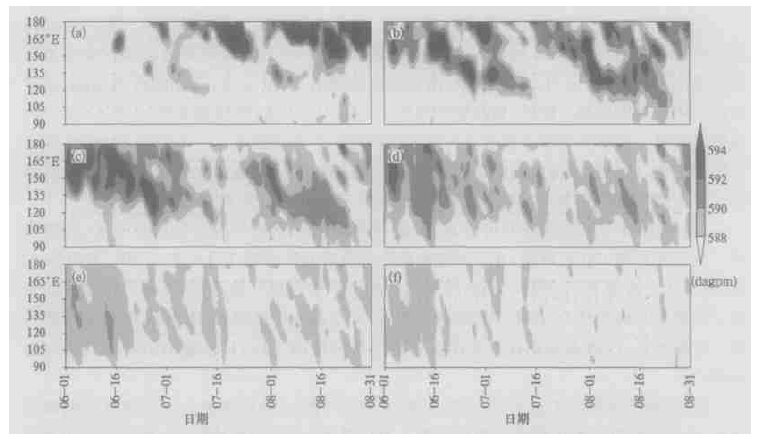

同样,我们还给出了多年平均 (图 3) 和1998年 (图 4) 的副热带内几个纬度的副高的经度-时间剖面图以表征副高的西伸过程。可以看到,多年平均情况下,副高活动基本维持在120°E以东范围,而1998年副高有几次明显的西伸过程。在30°N,6月下旬至7月中旬副高南落前,副高一直伸展到120°E或以西的地区; 8月中下旬,副高更是伸及近90°E地区。由于副高偏西,降水多发生在长江中上游地区。在25°N以南的纬度,副高多次伸到100°E以西地区,6月中旬有一次短暂的西伸过程,位置可达90°E。

|

|

| 图 3. 1979~1998年平均夏季副热带高压经度-时间剖面图 (a)35°N, (b)30°N, (c)25°N, (d)20°N, (e)15°N, (f)10°N (阴影部分表示500 hPa 588 dagpm以上的值) | |

|

|

| 图 4. 1998年夏季副热带高压经度-时间剖面图 (说明同图 3) | |

2 副热带西风急流的异常变化对副高变异的影响 2.1 急流异常分析

副高作为大气环流系统中重要的一员,其变化不是孤立的。很多研究表明,东亚西风带大气环流系统的调整对副高的强度和位置变化影响很大。下面将从副热带西风急流的变化来分析大尺度环流对副高变化的可能作用。

副热带西风急流是北半球最强的风系,其南北位置稳定少变,但强度和东西向的位置却时有变化。由于急流附近有着强烈的水平和垂直风切变,由此产生的斜压和正压不稳定性对大气扰动的发展具有重要意义。而急流强度和纬向位置的变化会对扰动的发展有制约作用。另外,急流出口区的次级环流对包括副高在内的系统变化有很大影响。这在许多研究论著中已有阐述。

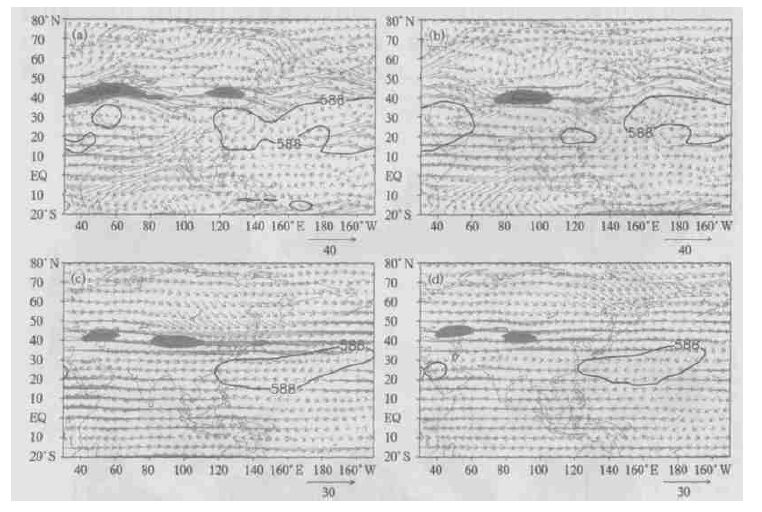

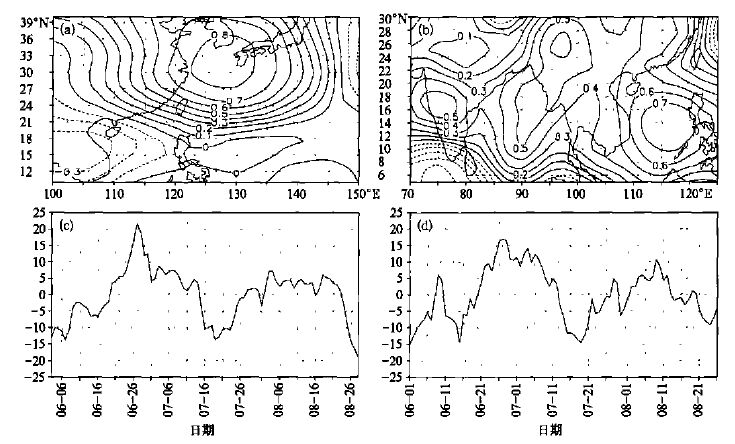

图 5(a)、(b)是1998年7月中旬副高南落前后200 hPa急流与500 hPa副高的配置,图 5(c)、(d)是对应的多年平均情况。夏季200 hPa急流基本位于40°N纬度带上,1998年与多年平均均如此,但强度和东西向位置却有明显差异。1998年在副高南落前,东亚上空的高空急流中心位置在125°E左右,我国东南部地区正好位于急流入口区南端,超地转气流造成的间接环流在该地区形成上升运动,这不利于副高的继续北抬西伸。同时,急流出口区北侧强烈的上升运动及不稳定扰动使得日本以东偏北洋面上空一低压槽极度加深南扩 (图略),并将大陆副高与太平洋副高主体隔断,伸展到我国大陆的副高因此会失去副高主体的动量和能量供应。基于以上两点,我们认为,东亚副热带急流的变化是7月中旬副高突然大幅度南撤的重要原因。副高南落以后,急流出现在青藏高原偏东地区上空。这一阶段,急流出口区位于120°E以东,其南端的下沉运动影响不到大陆地区。前面的分析结果及事实均表明,7月初至7月中旬,副高是逐渐北抬的。副高南落后,东部急流的位置已移到120°E,强度和东西向伸展范围都有所增加,急流出口区延伸至120°E的洋面上空。同时我们还看到,该位置上的急流维持数日,强度有一先增强后减弱的过程。由于急流出口区位置稳定偏东,因此它造成的南端下沉区也偏东,有利于南撤后的副高偏东南维持较长时间。

|

|

| 图 5. 夏季200 hPa风场和500 hPa 588 dagpm特征等高线分布配置图 (a)1998年7月1~13日平均, (b)1998年7月14~31日平均, (c)1979~1998年7月1~13日多年平均, (d)1979~1998年7月14~31日多年平均 (阴影覆盖区为U≥30 m/ s) | |

与之相比,7月上中旬多年平均急流中心位置偏西到100°E左右,出口区喇叭口现象也不明显; 中下旬位置亦在90°E左右,但强度和范围均小许多。

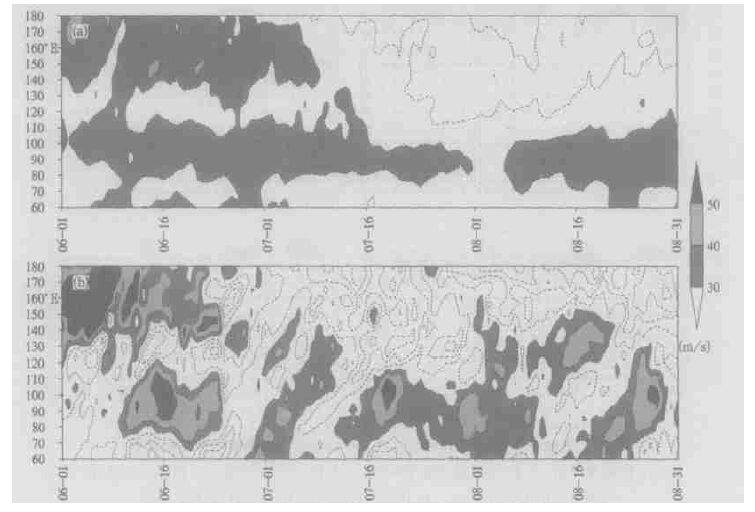

为了更清楚地了解高空急流的变化,我们还给出了1998年夏季与1979~1998年夏季平均的200 hPa急流演变比较 (图 6)。平均而言,1998年夏季急流偏强。中太平洋急流中心 (160°E左右) 从6月初到6月中下旬逐渐减弱,而在7月以后不再出现。东亚急流中心6月中下旬首先在青藏高原上空建立。然后在6月下旬至副高南落前,有一次明显的减弱东移过程,这一过程在副热带急流的逐日演变中可以清楚看到 (图略)。从7月5日至7月10日,原位于120°E以西的急流中心逐渐东移减弱,11日以后,已达不到急流强度。随后就发生了副高大幅度南撤现象。副高南落以后,从14日开始,青藏高原上空建立起一新的急流中心,并且逐日加强,移动缓慢,直至18日。到了7月下旬,又开始慢慢减弱。这一阶段,正对应着副高偏南维持。

|

|

| 图 6. 夏季200 hPa西风沿40°N分布图 (阴影覆盖区为U≥30 m/ s) (a)1979~1998年平均, (b)1998年 | |

那么副热带急流为什么会发生这种变化?众所周知,低纬度地区是整个大气环流角动量、热量和水汽的源,中高纬大气环流的大幅度调整在一定程度上取决于低纬的变化及其输送。在下一节分析中我们将给出一种输送机制分析。另外,东亚急流的这种变异,也许和青藏高原的感热和潜热变化有关。有研究指出,青藏高原南部的高空西风具有突变性质; 其他研究也表明,这种变化与东亚许多天气过程关系密切[5]。1998年的情况如何,还有待于进一步研究。

2.2 数值试验为了说明高空急流变异对副高南撤的影响,我们用国家气象中心中期数值预报模式T106L19[6]做了如下的敏感性试验。

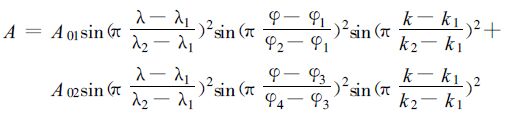

取1998年7月12日的分析场为初值,在200 hPa及邻近层的涡度场上加一强迫源,该强迫源取法如下:

|

(1) |

式 (1) 中,A 01和A02均为经验系数; λ、φ分别表示经纬度,k表示层次,参数的取法如下:

|

A01=5.0 ×10-5,A02=-5.0 ×10-5,λ1=100.125°E,λ2=140.625°E,φ1=29.72°N,φ2=39.81°N,φ3=40.934°N,φ4=51.03°N,k1=4,k2=10。强迫最大在第6层,即200 hPa高度。右边第1项为正涡源,中心在 (120°E,35°N); 第2项为负涡源,中心在 (120°E,45°N)。这样的结果将使得120°E西风急流中心减弱。

数值试验结果如图 7所示。从图中可以看出,模式积分24h后,500 hPa高度场有如下响应:东亚至东北亚一带形成西南—东北向的距平波列,我国长江流域及江南地区为负距平,由于地处副热带地区,位势高度变化要比中高纬度小一个量级,所以该负距平区的值不是很大,但趋势和范围都很明显。这说明,东亚急流的减弱不利于副高北抬西伸。换言之,7月中旬东亚急流的减弱东移或许对副高突然南撤有很大贡献。我国东北地区为正距平,再往东北方向,则为负距平,这种分布是不利于东亚阻塞继续维持的。事实上,在7月12日前后,东亚阻塞崩溃,造成强大的冷空气南下,这也是副高南撤的原因之一。

|

|

| 图 7. 涡源强迫敏感性试验结果 (a) 涡源分布 (单位:1.0 ×10 -5s -1), (b)~(f) 均为敏感性试验不同积分时间与控制试验500 hPa高度场偏差 (单位:gpm), 其中 (b)00 h, (c)24 h, (d)48 h, (e)72 h, (f)96 h | |

3 季风区热源异常同副高变异的关系

受厄尔尼诺的影响,1998年亚洲夏季风活动偏弱,热带ITCZ偏弱偏南。这一结果导致季风区非绝热加热活动整个夏季偏弱。但是,对于大尺度过程来说,我们更加关心具体在哪一时段加热强,哪一时段加热弱。这将涉及低纬度非绝热加热活动在较短的时间尺度内对副高乃至中高纬环流系统的影响问题。

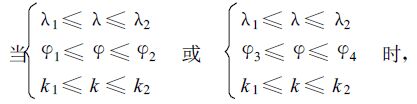

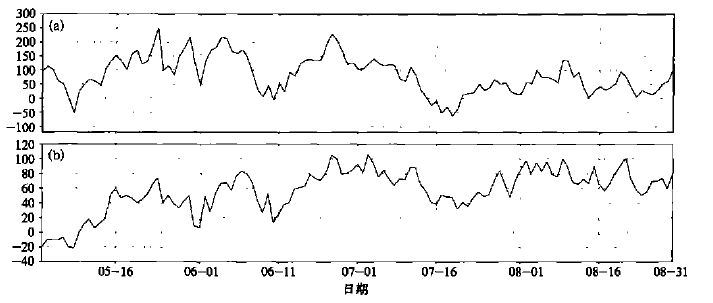

我们计算了1998年夏季逐日大气中的视热源和水汽汇,这两个量可以反映热带地区热源的时空分布特征,热源和水汽汇的具体计算问题参见罗会邦和Yanai1984年的工作[7]。图 8为亚洲季风区以及南海地区区域平均的垂直积分的水汽汇,亚洲季风区的水汽汇 (图 8b) 从7月中旬开始明显减弱,一直持续到7月下旬,尤其是南海地区的水汽汇 (图 8a) 从7月中旬开始减弱,7月17日左右,水汽汇变成了负值。热源具有与水汽汇相同的变化 (图略),这表明热源异常主要是由于潜热加热的变化引起的。同时亚洲季风区热源和水汽汇减弱正好对应西太平洋副高异常偏南的时段,表明亚洲季风区尤其是南海地区的热源和水汽汇异常可能是西太平洋副高异常偏南维持的一个重要原因。

|

|

| 图 8. 1998年夏季区域平均的垂直积分的水汽汇 (单位:W/ d) (a) 南海地区 (10°~25°N, 105°~120°E), (b) 亚洲季风区 (5°~25°N, 60°~140°E) | |

为了更好地说明季风区热源变化与副高变异之间的关系,我们还利用奇异值分解 (SVD) 方法[8]分析了1998年夏季 (6月1日~8月31日) 亚洲季风区 (5°~30°N; 70°~125°E) 垂直积分的热源和水汽汇超前1~5天时与西太平洋地区 (10°~40°N; 100°~150°E)500 hPa位势高度场异常变化的关系,这里给出了热源超前2天时与500 hPa高度场SVD分析的第一耦合模态的异性相关图及时间系数 (图 9),两者时间系数之间的相关系数R为0.824,协方差平方分数为71.7 %,是西太平洋地区500 hPa高度场和亚洲季风区热源最主要的相关模态,500hPa高度场主要的特征为:沿30°N的中国东部及西太平洋地区为正相关区,中心位于31°N,127°E附近,而中南半岛到菲律宾北部地区为负相关区,时间系数从6月下旬到7月上旬为正值,并且从7月上旬开始减弱,到7月中旬变成了负值,且一直持续到7月下旬,表明7月中下旬,西太平洋地区高度场降低,而中南半岛到菲律宾北部地区高度场升高,西太平洋副高减弱偏南。热源的特征为:亚洲季风区为正相关区,主要的相关中心位于南海附近地区,另外,印度半岛中部以及孟加拉湾北部到青藏高原东南部地区分别存在一个正相关中心,时间系数从7月中旬到下旬为负值,表明这一段时间亚洲季风区的热源是减弱的,其中南海地区的热源减弱最明显,因而,这一耦合模态反映了7月中下旬西太平洋副高的异常变化与亚洲季风区,尤其是南海地区的热源减弱关系十分密切,同时与印度半岛中部地区和孟加拉湾北部到青藏高原东南部地区热源的变化也有很大的关系。水汽汇超前2天时SVD分析的第一耦合模态时间系数之间的相关系数R等于0.816,协方差平方分数为60.3 %,为两个场之间最主要的相关模态,其分布形势及时间系数的变化与热源超前2天时SVD分析的第一耦合模态相似。

|

|

| 图 9. 1998年夏季500 hPa高度场与垂直积分热源 (超前2天) SVD分析 (a)500 hPa高度场第一模态, (b) 垂直积分热源第一模态, (c)500 hPa高度场时间系数演变, (d) 垂直积分热源时间系数演变 | |

我们还分析了OLR在1998年夏季的演变情况 (图略),其结果与用热源和水汽汇分析的结果基本一致。这些结果都表明:1998年7月中下旬西太平洋副高的异常与季风区热源和水汽汇的减弱有密切关系,热源和水汽汇减弱的中心主要位于南海上空,同时孟加拉湾东北到青藏高原东南部以及印度半岛中部地区分别存在一个变化中心,表明南海附近、孟加拉湾以及印度半岛中部地区热源,主要是潜热加热的异常变化与1998年7月中下旬西太平洋副高异常有非常密切的关系,尤其南海地区的潜热加热持续偏弱是西太平洋副高位置偏南维持的一个重要原因。

4 热带非绝热变化对副高变化作用的机理分析热带地区非绝热加热引起的变化主要通过两种方式影响副热带和中高纬度地区。一种是通过垂直经圈环流和涡动向北输送角动量、动能、热量和水汽,一般低纬以经圈环流输送为主,而在中纬向极输送时以涡动为主; 另一种是通过Rossby的频散作用。例如,黄荣辉等[9]研究表明,夏季我国南海、菲律宾周围的对流活动与东亚大气环流异常有如下关系,当上述区域对流加强时,我国江淮流域、日本及朝鲜半岛地区高度场出现正距平,引起副高加强,反之亦然。前面我们的分析指出,1998年7月中旬前,对应热带季风区加热活动的减弱,按行星波传播理论,它是有利于副高在江淮地区减弱或偏南维持的。

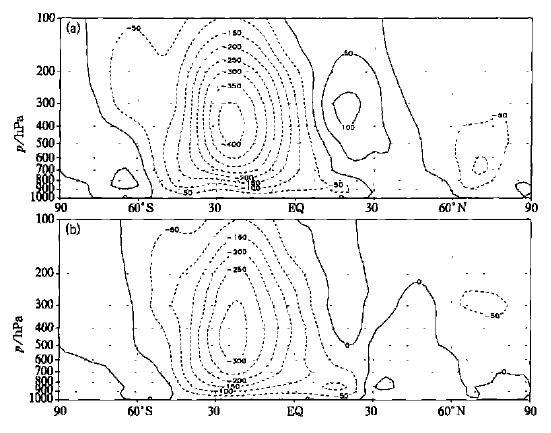

通常都认为,夏季Hadley环流很弱,这主要是针对平均情况而言。对于一个夏季不同的时段来说,经圈环流的输送也许会有不同的结果,基于这种考虑,我们分析了1998年7月副高南落前后的经圈环流。图 10是副高南落前后各时段平均的质量流函数的垂直经向剖面图。质量流函数也叫“Stokes”流函数,它所表示的垂直经向剖面中的环流圈通常被称为“平均经圈环流”。在图 10中,7月上中旬热带地区上升运动和副热带地区下沉运动都较强,这一阶段,热带加热较活跃,经圈环流的垂直输送与副热带高压的加强北抬是一致的。7月中下旬,随着热带加热的减弱,经圈环流明显减弱,副热带地区的下沉支不仅减弱,而且南退,这与副高南撤或偏南维持的特征也是吻合的。另外,7月中旬热带加热的减弱及伴随的经圈环流减弱,还会导致中纬度角动量倾向减弱,从而使西风减速,这可能也是东亚西风急流在这一阶段减弱东移的原因之一。

|

|

| 图 10. 1998年7月不同时段100°E~180经向平均质量流函数分布 (a)7月1~13日, (b)7月14~30日 | |

5 小结

通过上文的分析,我们认为,1998年夏季西太平洋副热带高压的异常变化有两个主要特征:

(1) 7月中旬从长江流域突然大幅度南撤。这一现象主要是东亚大气环流剧烈调整的结果,包括南亚高压的东移、东亚阻塞的崩溃及北方冷空气的南侵,其中东亚副热带急流的减弱东移对副高南落有着重要的影响,而急流的变异与热带季风区和青藏高原非绝热活动又密切相关。

(2) 副高南撤后持续偏南维持。热带地区非绝热活动的减弱使得经圈环流减弱,副热带下沉支减弱偏南,这一贡献易使副高偏南维持。

致谢 特别感谢陶诗言院士对本文给予的关注和建议, 也特别感谢朱宗申研究员为本文提出的宝贵意见。| [1] | 刘还珠, 姚明明. 降水与副热带高压位置和强度变化的数值模拟. 应用气象学报, 2000, 11, (4): 385–391. |

| [2] | 陶诗言, 徐淑英. 夏季江淮流域持久性旱涝现象的环流特征. 气象学报, 1962, 32, (1): 1–18. |

| [3] | Zhuang Shiyu, Ji Liren, Persistent anomalous flows over the subtropical western Pacific in summer. Chinese Science Bulletin, 1998, 43, (8): 672–675. DOI:10.1007/BF02883574 |

| [4] | 毕慕莹. 夏季西太平洋副热带高压的振荡. 气象学报, 1989, 47: 468–474. |

| [5] | 叶笃正, 朱抱真. 大气环流的若干基本问题. 北京: 科学出版社, 1958. |

| [6] | 国家气象中心编译. 资料同化和中期数值预报. 北京: 气象出版社, 1991. |

| [7] | Luo H B, Yanai M, The large-scale Circulation and heat sources over the Tibetain Plateau. Mon Wea Rev, 1984, 112: 966–989. DOI:10.1175/1520-0493(1984)112<0966:TLSCAH>2.0.CO;2 |

| [8] | Wallace J M, Smith C, Bretherton C S, Singular Value Decomposition of wintertime sea surface temperature and 500hPa height anomalies. J Climate, 1992, 5: 561–576. DOI:10.1175/1520-0442(1992)005<0561:SVDOWS>2.0.CO;2 |

| [9] | 黄荣辉, 李维京. 夏季热带西太平洋上空的热源异常对东亚上空副热带高压的响应及其物理机制. 大气科学, 1988, 12, (特刊): 107–116. |

2005, 16 (2): 181-192

2005, 16 (2): 181-192