2. 北京城市气象研究所, 北京 100089

2. Institute of Urban Meteorology, CMA, Beijing 100089

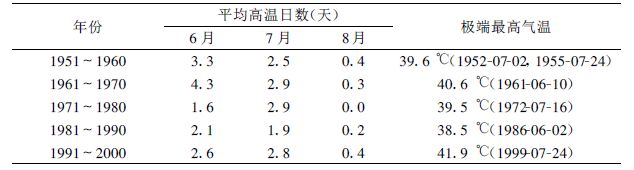

高温天气是指日最高气温≥35 ℃的天气[1]。高温天气对人类活动、健康和商业生产均有重要的影响[2~4]。表 1是1951年以来每10年北京夏季发生高温天气的平均天数。可以看出高温天气主要发生在6、7月份,月平均高温天数约为2.8天,而8月份平均只有0.3天。从气候变化趋势看,在20世纪50~60年代,6、7月份平均高温天数为3.3天,70~80年代减至2.1天,而到90年代又增至2.7天,90年代末出现了近50年来极端最高气温42.2 ℃(1999年7月24日)。近年来北京夏季出现高温天气的次数增加、日最高气温的增大已经引起社会公众的关心和重视。此外,根据北京奥运气象对城市天气预报的要求,高温天气预报也成为夏季天气预报项目中的一个重要部分。因此有必要研究造成北京高温天气的天气学原因。

|

|

表 1 1951~2000年6、7、8月每10年月平均高温日数和极端最高气温 |

谢庄等[5~6]曾对1999年的北京极端高温天气个例进行了研究,指出造成这次极端高温的天气系统是大陆副热带高压,并认为高压中空气的下沉绝热增温是形成高温天气的主要物理机制。从文中所给出的500 hPa以下的各等压面形势看,所谓“大陆副热带高压”是指位于华北地区上空水平尺度约为1000 km的高压,就是北京和华北地区气象台站预报员所称的“河套高压”(或“华北高压”)。由于副热带高压的概念通常是指行星尺度的环流系统,如对流层中下层的北太平洋副热带高压和对流层高层的南亚副热带高压,其水平尺度都达到上万公里,而与北京高温相关联的河套高压要小得多,不太适宜使用“副热带”这样的名称,因此我们采用气象台站常用的名称。

从表 1也可以看出,河套高压所造成的北京高温天气不同于副热带高压所造成的高温天气。因为表 1说明北京夏季高温持续的时间通常相当短,平均只会持续2~5天,基本上不可能出现象长江流域在副热带高压[7~9]控制下持续时间高达数十天的连续高温天气。其原因就是造成北京高温的河套高压是一个尺度比副高小得多的高压。而且,河套高压也不会象副热带高压那样在一个地区长时间维持不动,它通常是有规律地自西向东移动,尽管其移动速度有时相当缓慢。

虽然河套高压和北京高温天气的联系是北方地区广大预报员所熟知的,但对于它的结构和发生发展过程,以及它与北京高温之间内在的物理联系还没有专门的研究。本文将以2000年7月11~14日北京的一次持续4天超过35 ℃的持续高温天气过程 (其中12日的最高气温超过39 ℃) 为例,分析河套高压的结构以及它与北京高温之间的联系。

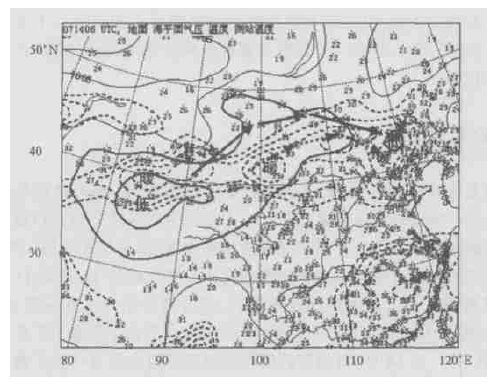

1 北京高温和700 hPa河套高压在连续4天14:00(北京时,下同) 的地面天气图上,虽然我国北方从新疆到华北都在30 ℃以上的暖区控制下,但持续高温天气第一天的地面热低压范围主要覆盖新疆和甘肃西部,最强的高温中心也位于南疆和河西走廊。在以后三天的连续演变中可以发现,地面的高温区和热低压不断地向东扩展,而高温中心和热低压中心表现为向东移动。如图 1中的动态所示,这次北京的持续高温是由西北干旱地区大范围的热低压东移扩张所致。高温区的中心从新疆经河西走廊、河套向东移向华北平原 (粗虚线箭头所示),与之伴随的地面热低压中心也从南疆不断东移 (粗实线箭头所示)。

|

|

| 图 1. 2000年7月14日14 :00地面高温区和热低压及其11~14日的动态 (实线为等压线, 其中加粗的是995和990 h Pa的等压线, 粗虚线为高于30 ℃的等温线, 高温中心和低压中心的路径分别用粗虚线箭头和粗实线箭头表示) | |

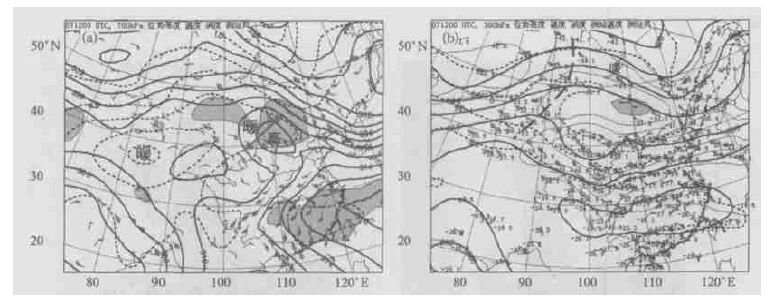

这个高温区在700 hPa等压面上表现为大家所熟知的河套高压 (见图 2a)。如果只从它的闭合等高线的范围看,这个河套高压的水平尺度只有500~1000 km左右。但是从图中同时给出的负涡度区及反气旋式环流区的大小看,其水平尺度还要更大一些,它不仅局限于河套地区,其范围还包括蒙古和河西走廊地区。从温度场中也可看到,暖性的河套高压仅仅是控制新疆和蒙古广大地区的天气尺度暖脊的一部分。另外,和地面热低压一样,河套高压也是移动性的。在这几天中,河套高压的中心从内蒙古的中部移到渤海,东移速度比较缓慢。

|

|

| 图 2. 2000年7月12日08 :00的高空环流形势图 (a)700 hPa等压面图 (虚线为等温线, 单位:℃; 实线为等高线, 单位:gpm; 阴影区为涡度≤-2 ×10 -5s -1的负涡度区, 双箭头表示河套高压的水平尺度), (b)300 hPa等压面图 (粗虚线为等温线, 单位:℃; 实线为等高线, 单位:gpm; 细虚线为等涡度线, 单位:10 -5s -1, 阴影区为≤-6 ×10 -5s-1的负涡度区, 长划线为暖脊)。 | |

在对流层上部,如图 2(b)所给的300 hPa形势图,并不存在闭合的河套高压,而表现为一个平坦的天气尺度的高压脊,其形状和范围与图 2(a)的温度脊非常相似,显示出它们之间符合静力学关系和热成风关系。300 hPa暖高压脊所对应的负涡度区和700 hPa上的负涡度分布非常接近,只是强度变得更强,其垂直变化也完全符合热成风涡度关系。和700 hPa的河套高压一样,高空暖脊在这4天中也是连续东移的。

上述高低空环流的对比表明,河套高压虽然在对流层下部只是一个水平尺度较小的闭合高压,但从三度空间看,它是一个深厚的暖性负涡度系统,在对流层中、上层是一个天气尺度的暖性高压脊。

2 河套高压的垂直结构为了揭示河套高压的垂直结构,我们分析了横贯700 hPa河套高压和对流层高层大尺度暖脊的沿42°N的纬向垂直剖面 (图 3)。从图 3中的涡度分布可以清楚地看到,700hPa河套高压在垂直方向上是一个相当深厚的负涡度系统,它从850 hPa向上延伸到300hPa附近。温度场的配置表明它是一个暖性的高压系统。比较11日和14日沿同一纬圈的垂直剖面可以看到这个负涡度系统是东移的,同时也显示出它在东移过程中的加强。11日在700 hPa到500 hPa之间有两个负涡度中心,一个位于新疆 (85°E附近),一个位于河套 (110°E附近)。在14日,负涡度区所跨的经度范围向东有一些扩展,但位于120°E附近的负涡度中心显著增强,垂直范围扩展到200 hPa以上,最大负涡度中心的位置也从700~500 hPa之间上升到300 hPa。值得注意的是,在120°E附近深厚的负涡度区下方有一个浅薄的正涡度层,它是地面热低压的反映。气压系统的这种高低空的配置完全符合静力学关系所决定的等压面形势随高度变化的规律,因此河套高压是一个热力性的高压。不过在后面的分析中我们将会看到高空急流的动力作用对河套高压的存在也有贡献。

|

|

| 图 3. 沿42°N的纬向垂直剖面 (a)7月11日08:00和 (b)14日08 :00 (实线为等温线, 单位:℃; 虚线为等涡度线, 单位:10-5s -1; 正号和负号分别代表正负涡度, 阴影区和箭头表示下沉运动) | |

在上面的剖面图中同时也给出了利用连续方程计算得到的垂直速度分布。它表明在河套高压这个负涡度系统中,基本上为下沉气流所控制。由于下沉运动,河套高压的控制范围内天空云量较少,白天的太阳短波辐射强,有利于地面的辐射增温,导致高温天气的出现。

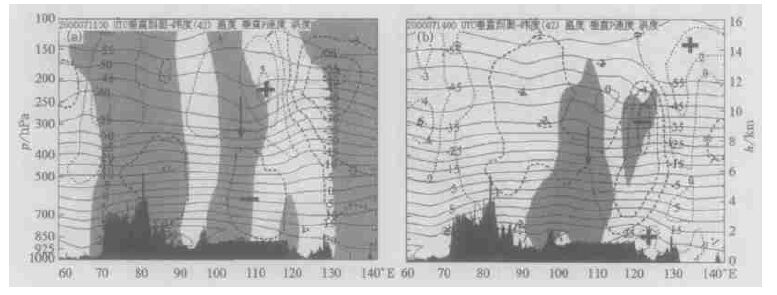

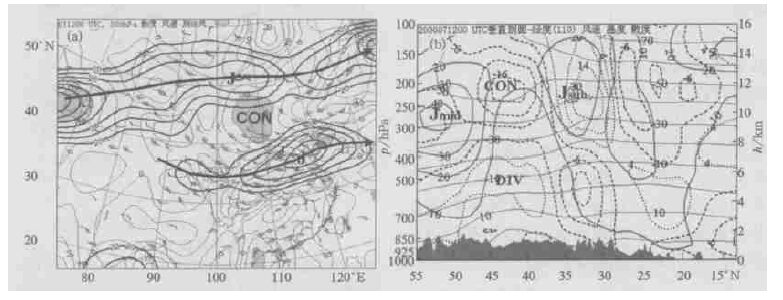

3 下沉运动的原因由于河套高压中的下沉运动有利于高温天气的出现,因此分析引起下沉运动的原因是很有必要的。从图 4(a)所给的7月12日08:00的200 hPa风场及其散度场可见,河套高压上空200 hPa是一个相当强的辐合区,它正好位于南北两条高空急流之间。辐合区的西北侧有一个极锋急流的中心,辐合区的东南侧有一个副热带急流的中心。也就是说河套高压上空的辐合区位于北边极锋急流出口区的右侧和南边副热带急流入口区的左侧[10]。按照动力学理论[11] (在大气大尺度水平运动满足准地转假设的条件下),高空急流的这两个区域都有负的切变涡度平流,应该存在高空辐合。图 4b所给的沿110°E的穿过河套上空的经向垂直剖面上的风速分布和散度分布可以更清楚地展示高空急流和散度时间的联系。图中的等风速线清楚地显示出中纬度极锋急流在300 hPa高度上位于50°N大风速中心 (图中用Jmid标注) 和副热带急流在200 hPa高度上位于35°N的大风速中心 (图中用Jsub标注)。两个急流中心之间又一个相当强的辐合区,其中心的散度值达到-15 ×10-6s-1以上。在它下面的对流层中下层则是辐散区。这种高空辐合、低空辐散的垂直配置正好位于40°N到45°N之间的河套高压范围内,因此可以认为河套高压的下沉运动是副热带高空急流和中纬度极锋急流共同作用的产物。

|

|

| 图 4. 7月12日08:00 200 hPa风场和等风速线 (a) 和沿110°E的经向垂直剖面图 (b) (图 (a) 中粗实线为等风速线, 从20 m/ s开始, 间隔4 m/ s; 粗矢线为高空急流的轴线; 细虚线为等散度线, 间隔5 ×10 -6s -1, 阴影区为主要的辐合区。图 (b) 中粗实线为等风速线, 间隔10 m/ s; 细实线为等温线, 间隔5 ℃; 虚线和点线为散度等值线, 单位为10 -6s -1。图中CON和DIV分别代表辐合和辐散, Jmid和Jsub分别代表中纬度极锋急流中心和副热带急流中心) | |

值得进一步指出的是,南北两条急流所伴随的高空辐合可能也是形成河套高压的动力学原因,因为在准地转理论中,引起高空辐合的动力强迫作用,也会引起对流层低层气压上升。由于与高层辐合相配合的次级环流为下沉运动和低层辐散,在准地转过程中辐散会产生反气旋涡度和高压。它可能可以解释为什么在同属40°N到45°N纬度带的新疆和河西走廊700 hPa等压面上很少出现类似于河套地区的高压,其原因可能是夏季西太平洋副热带高压的位置比较稳定,其北侧的副热带急流核 (最大风速中心) 通常位于我国东部沿海,而新疆和河西走廊距离副热带急流比较远,一般不会受到急流入口区左侧辐合的影响。

4 总结和讨论(1) 北京夏季持续高温与我国西部干旱地区大范围高温区东移有关联,因此其持续时间远远小于副热带高压控制下的持续高温天气;

(2) 河套高压是近地面高温区在对流层低层等压面高度场上的反映;

(3) 虽然700 hPa等压面上的河套高压是一个水平范围只有一千公里左右的的暖性反气旋,但与其相联系的负涡度系统相当深厚,它在对流层中上层表现为一个天气尺度的暖脊;

(4) 河套高压中基本上为下沉运动区,它与极锋急流出口区和副热带急流入口区的高空辐合机制有关;

(5) 北京出现持续高温天气的物理机制可能包括:①与河套高压下沉运动相联系的晴空区辐射增温,②与暖气团东移相联系的平流增温,③与下沉运动相联系的绝热增温。

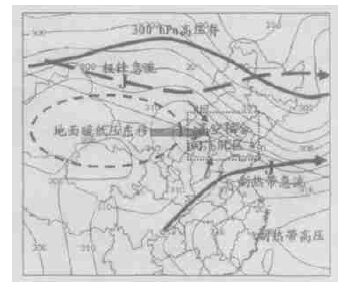

最后可将本例河套高压和北京持续高温天气的高低空环流系统的配置总结成一张综合图,如图 5所示。

|

|

| 图 5. 河套高压和北京持续高温天气的高低空环流系统配置综合图 (图中粗断线表示地面高温区和热低压, 细实线为700 hPa等压面的高度场和河套高压, 实粗矢线和断粗矢线分别为200 hPa高空副热带急流和极峰急流, J为急流中心位置, 两个短箭头表示这两条急流之间非地转风所引起的高空辐合, 粗实线为300 hPa高压脊的特征等高线) | |

至于700 hPa高压为什么总是在河套地区才形成的原因,除了高空辐合相伴随的低空动力加压是一种可能的原因之外,是否还和西部干旱区的地表状态及海拔高度以及青藏高原的动力影响有关,这还有待进一步的深入研究才能作出回答。

致谢 在本文写作过程中,葛国庆提供了高温统计资料,朱佩君也提出了宝贵意见,在此一并感谢。| [1] | 王迎春, 葛国庆, 陶祖钰. 北京夏季高温闷热天气的气候特征和2008夏季奥运. 气象, 2003. |

| [2] | 赵世林, 车少静. 石家庄的高温闷热天气. 气象, 2001, 27, (9): 23–25. |

| [3] | 王远飞, 沈愈. 上海市夏季温湿效应与人体舒适度. 华东师范大学学报 (自然科学版), 1998, 3, (9): 60–66. |

| [4] | 邸瑞琦. 从人体舒适度看内蒙古地区夏季高温天气. 内蒙古气象, 2000, 1: 42–44. |

| [5] | 谢庄, 崔继良, 刘海涛, 等. 华北和北京的酷暑天气.I.历史慨况及个例分析. 气候与环境, 1999, 4: 323–333. |

| [6] | 孙建华, 陈红, 赵思雄, 等. 华北和北京的酷暑天气:II.模拟试验和机理分析. 气候与环境, 1999, 4: 334–345. |

| [7] | 谢义炳. 盛夏亚洲及西太平洋大型天气与中国降水.见:陈佳洱等编.谢义炳文集. 北京: 北京大学出版社, 1997: 169-188. |

| [8] | 陶诗言, 张庆云, 张顺利. 夏季北太平洋副热带高压系统的活动. 气象学报, 2000, 59: 747–758. |

| [9] | Rossby C G, On the general circulation of the atmosphere in the middle latitudes. Bull mer Meteo Soci, 1947, 28, (6): 53–68. |

| [10] | Namias J, Clapp P F, Confluence theory of the high tropospheric jet stream. Jour Met, 1949, 60, (5): 330–336. |

| [11] | 陶祖钰, 谢安. 天气过程诊断分析原理和实践 (第一版). 北京: 北京大学出版社, 1989. |

2005, 16 (2): 167-173

2005, 16 (2): 167-173