2. 国家气候中心 北京 100081

2. National Climate Center, Beijing 100081

陆地约占地球表面的1/3,作为气候系统的一部分,陆面状况和天气、气候系统的变化有着直接的关系。土壤湿度作为地表主要物理参量之一,它影响地表反照率、辐射、土壤热容量及地表植被生长状况等因素,影响着地表能量和水分再分配,从而使后期大气环流结构发生变化,使得短期气候发生异常。因此陆面过程中有关土壤湿度对短期气候异常影响的研究意义重大。

由于观测资料的缺乏,目前大多数关于土壤湿度气候效应的研究仅限于数值模拟试验。Shukla和Mintz[1]在假定全球陆地土壤湿度完全干燥和湿润两种不同条件下,研究了土壤湿度对后期气候的影响。结果表明,赤道附近及东亚沿海离水源较近地区,土壤的干、湿状况对降水影响差别不大,而在远离水源的大陆内地,干燥土壤产生的降水明显较少。Yeh等[2]的试验中则发现,不同纬度带的土壤湿度对后期降水和气温影响的时间尺度不同,它们不仅对相应地区的大气状态有极大的影响,而且影响到了全球范围的大气环流和气候。王万秋[3]的研究表明,土壤湿度异常对大气环流结构的影响可以长波波列形式向外传播,使异常区外的降水、气温等产生变化。朱乾根等[4]指出对于中国季风区和非季风区,土壤湿度减少将产生不同的效果。刘永强等[5~6]、周林等[7]研究得出,与土壤热力状况影响相比,土壤湿度在短期气候变化中起着更重要的作用。

迄今为止,由于缺乏长时间、大范围的土壤湿度观测资料,有关土壤湿度与短期气候变化关系的研究受到极大限制,马柱国等[8]指出,无论超前还是滞后,土壤湿度和气温、降水均有密切关系。这表明前期土壤湿度状况的异常可能是造成后期降水、气温异常的原因之一。但由于冬季大范围土壤湿度资料的缺乏使我们无法全面开展这方面的研究工作,那么在现有资料状况下春、夏、秋三季土壤湿度异常时空分布特征如何?与后期气候有何关系?这些问题都有待我们研究。鉴于此,本文将主要分析讨论中国春、夏、秋季土壤湿度异常的分布状况及其与短期气候异常的关系,限于篇幅,有关土壤湿度对短期气候异常影响的可能机制将另文论述。

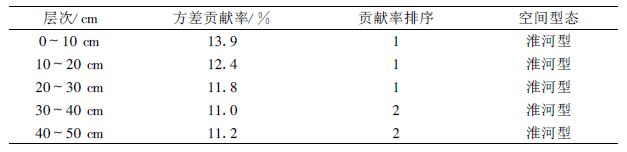

1 资料和方法选取资料状况较好的中国114站1990~2000年的旬平均土壤湿度 (土壤重量含水百分率) 资料及中国627站旬平均降水和气温资料进行分析。土壤湿度资料分布状况见图 1,可以看出观测站点基本分布在长江以北的东部地区,尤其以淮河流域到河套一带的测站最为密集。其中土壤重量含水率定义为:单位重量土壤中的水分含量。土壤湿度垂直方向共10层 (0~10 cm、10~20 cm、20~30 cm、30~40 cm、40~50 cm、50~60 cm、60~70 cm、70~80 cm、80~90 cm、90~100 cm)。参照马柱国等[8]的研究,本文将土壤垂直方向分为3层:0~30 cm为表层,30~60 cm为中层,60~100 cm为深层。各站点土壤湿度的观测时间一般为2~11月,每月的8日、18日、28日进行观测。虽然用每月8、18、28日三次资料分别代表该月各旬特征并不十分合理,但考虑到该资料基本上能保留一些旬时间尺度信息,因此用该资料进行客观分析还是可信的。另外,本文对部分缺测资料使用反距离加权空间内插方法[9~10]进行插补,该方法计算效率高,具有普适性,当满足一定的数据密度时一般可以达到满意的精度。

|

|

| 图 1. 中国部分土壤湿度测站分布 | |

鉴于资料的限制,本文只对资料状况较好的0~10 cm、10~20 cm、20~30 cm、30~40 cm、40~50 cm五个土壤层3~10月春、夏、秋三季 (40~50 cm, 50~60 cm为4~10月) 的土壤湿度资料使用旋转主分量分析方法[11] (即REOF方法) 进行分析。虽然由于客观原因40~50 cm和50~60 cm春季只有4、5月两个月份,但本文计算后发现部分月份的缺失并没有影响到旋转空间模态的分布 (图略),因此本文依然按0~30 cm 3层为3~5月,40~50 cm 2层为4~5月进行分析。为消除月际差异的影响,资料先进行标准化处理。

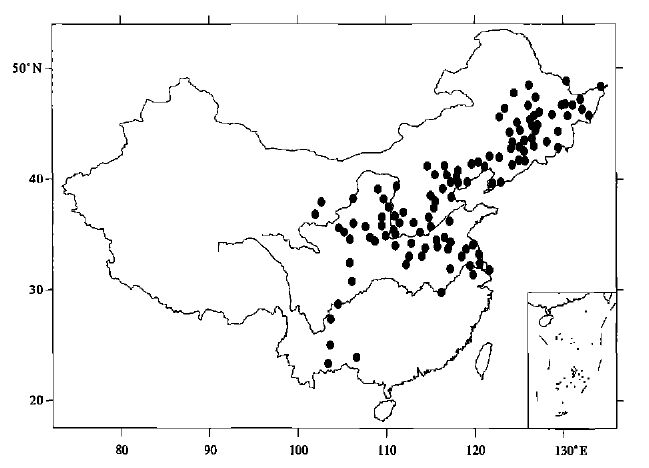

2 结果分析 2.1 土壤湿度气候场特征 2.1.1 春季土壤湿度气候场特征在分析中国东部地区春季土壤湿度异常的分布特征之前,有必要首先了解土壤湿度的气候背景,认识中国东部不同地区春季土壤总体的干湿状况。为此本文计算了1990~2000年0~50 cm各土壤层春季多年季节平均土壤湿度的空间分布。

在本文资料分布状况下,经分析发现,由表层0~10 cm (图 2a)、10~20 cm (图略)、20~30 cm (图略) 至中层30~40 cm (图略)、40~50 cm (图 2b),中国东部春季土壤湿度超过20 %的地区有长江中下游、淮河下游以及东北东部,而河套地区土壤湿度仅为12 %左右,50 cm以上各土壤层均呈现“两湿一干”分布:东北、华东土壤较为潮湿,而华北则较为干燥,尤其河套地区是土壤湿度的干中心。

|

|

| 图 2. 中国东部春季平均土壤湿度空间分布 (单位:%) (a) 表层土壤0~10 cm, (b) 中层土壤40~50 cm | |

2.1.2 夏季和秋季土壤湿度气候场特征

同样在本文资料分布状况下,分析发现夏季和秋季中国东部0~50 cm各层土壤湿度分布状况与春季极为相似,即50 cm以上各土壤层也均呈现“两湿一干”分布:东北、华东土壤较为潮湿,华北较为干燥,河套地区是土壤湿度的干中心 (图略)。

可见在本文测站分布状况下春、夏、秋三季中国东部0~50 cm各层土壤湿度气候场的分布状况呈现出东北、华东土壤较潮湿,华北较干燥的特点。

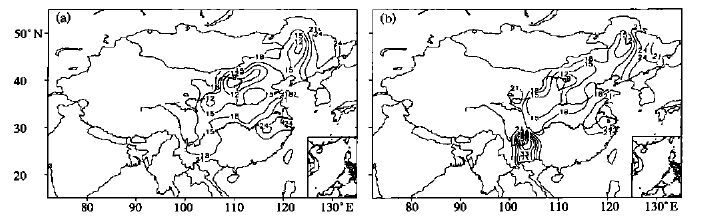

2.2 土壤湿度异常的空间分型 2.2.1 春季月平均土壤湿度异常的空间分型为揭示春季我国土壤湿度异常的空间分布特征,本文采用REOF方法对0~50 cm共5层的土壤湿度进行分析,结果表明:表层0~10 cm (图 3a)、10~20 cm (图略)、20~30cm (图略) 各层土壤湿度异常的第一旋转空间模态十分相似,如图 3a所示,其中心旋转载荷向量大于-0.6的大值区位于长江、黄河之间,而其他地区均为小值区,且该模态方差贡献均在10 %以上,由此称其为“淮河型”土壤湿度异常。而中层30~40 cm (图略)、40~50 cm (图 3b) 各层的第一旋转空间模态则均呈现出中心载荷向量大于0.6的大值区位于河套地区且呈“偶极子”型分布的特征,可称该模态为“河套型”。而且以30 cm土壤层为界,30 cm以下各层土壤湿度异常的第二旋转空间模态 (图 3c) 和30 cm以上各层的第一旋转空间模态表现也十分类似,这说明在春季我国东部地区的中层土壤中淮河流域土壤湿度的变化依然十分显著 (见表 1)。

|

|

| 图 3. 春季0〜50 cm土壤湿度异常主要旋转空间模态(a)0〜10 cm第一旋转空间模态一淮河型,(b) 40〜50 cm第一旋转空间模态一河套型,(c) 40〜 50 cm第二旋转空间模态一淮河型 | |

|

|

表 1 春季0~50 cm REOF各层淮河型分量的方差贡献率 |

由此可见,中国东部地区春季土壤湿度的变化在淮河流域表现最突出,且该模态的显著性在垂直方向上存在巨大差异,那么造成这种现象的原因是什么呢?我们知道淮河流域是中国南北气候的过渡带,该流域气候变率十分显著。地表层是地气相互作用的交界面,是地气间热通量和水分通量交换的关键区之一,陆气相互作用非常活跃,表层土壤湿度的变化在很大程度上受大气变率的影响。因此,表层土壤湿度异常的第一旋转空间模态出现在淮河流域,正是淮河流域地表层对气候变率最为敏感的反映,然而到了中层由于所受外界影响比表层弱,它的主要敏感区就会移向北方干燥地区 (春季土壤湿度气候态中的河套地区),因为相对于南方湿润地区,北方地区干燥土壤对湿度变化的反应强于南方。因而这种从垂直方向上显示出的整个区域变率结构的差异,实质反映了不同区域土壤对气候大背景的适应和地气相互作用中土壤垂直方向上不同层次对外界影响与响应不同的特点。

2.2.2 夏季和秋季月平均土壤湿度异常的空间分型同样对夏季和秋季0~50 cm土壤湿度进行REOF分析,结果发现:夏季0~50 cm土壤中“淮河型”异常模态基本处于前2~5个显著模态 (图略),方差贡献率在5 %~9 %之间 (表略)。而秋季0~50 cm土壤中“淮河型”异常模态则处于前1~4个显著模态之中 (表略),方差贡献率在7 %~13 %之间 (图略)。

由以上分析可以得出春、夏、秋各季0~50 cm土壤中都存在“淮河型”土壤湿度异常,但该土壤湿度异常模态在春季特征最为明显。因此可以认为淮河流域是中国东部土壤湿度异常的关键区之一。

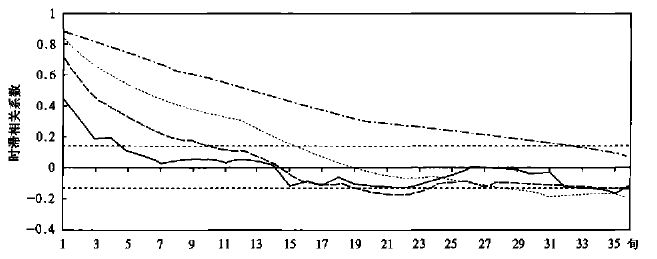

2.3 淮河型土壤湿度异常的持续性分析下垫面湿度状况的异常,可能会对短期气候异常产生一定的影响,但这种影响显著与否在很大程度上取决于下垫面异常特征持续时间的长短。那么,作为全国土壤湿度变率最显著的地区———淮河流域土壤湿度异常的持续性如何呢?为此对淮河型 (30°~36°N,110°~121°E) 区域平均1990~2000年 (0~100 cm)10层共396旬的土壤湿度计算其滞后自相关系数。

由图 4可以看出,从表层到深层土壤湿度异常的维持时间逐渐增长,0~10 cm层次仅可维持5旬左右,而到90~100 cm层次则长达32旬,并且时滞相关系数随土壤深度加深而增大,深层土壤湿度的时滞相关系数明显高于浅层,反映出1m以内土壤中,深层土壤保留的异常信号比浅层要清晰且持久。实际上在对地温的研究中,汤懋苍等[12]曾指出地温振动的周期愈往深层愈长,短周期的天气变化只会影响到浅层,周期长的波动才能影响到深层,这样土壤就成了一个很好的滤波器,不同层次的土壤温度,有可能用来做不同长度的天气预报。表层土壤湿度受外界高频扰动影响大,其保留的异常信号易受干扰,信号不易保持,而深层则恰恰相反。因此,土壤由浅入深对异常信号保持能力的差别还同它所受的外界强迫有很大的关系。既然土壤湿度对异常强信号有着良好且持久的保持能力,那么作为一种下垫面强迫它就有可能对后期的气候异常产生一定的影响。

|

|

| 图 4. 淮河型土壤湿度滞后自相关系数 (实线为0~10 cm, 短线为20~30 cm, 点线为40~50 cm, 点划线为90~100 cm, 平行于横轴的两条虚线为时滞相关系数超过99 %显著性检验的临界值ra=0.135) | |

2.4 淮河型土壤湿度的周期分析

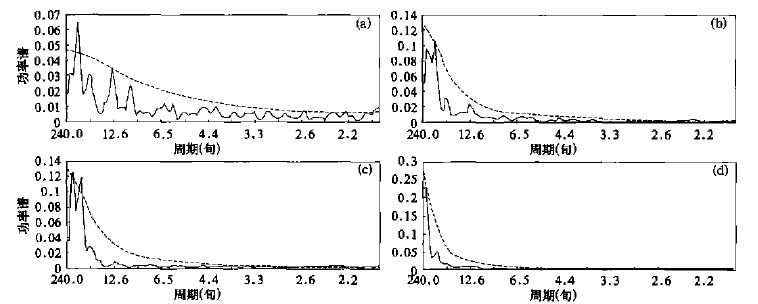

土壤湿度作为一种主要地表物理参量,在地气相互作用中它与外界大气状况的变化密切相关。作为对外界各种频率强迫的响应,它自身就会有与外界相适应的频率。从“时域”的角度看土壤湿度的变化可分为白噪音和红噪音过程,Vinnikov等[13~14]指出,土壤湿度的白噪音过程由地形、植被类型、土壤类型和观测误差引起,而红噪音过程的时间尺度为3个月。若从“频域”的角度来看,淮河流域土壤湿度场有什么特点呢?为此本文计算了淮河型 (30°~36°N,110°~121°E) 区域平均0~100 cm 396旬不同深度上土壤湿度的功率谱,分析不同深度土壤的显著周期。

对于表层0~10 cm (图 5a)、10~30 cm (各层图略) 土壤湿度而言,首先在48旬为峰值,且明显超出标准谱,说明表层土壤湿度存在48旬左右的显著周期振荡。其次,在12旬和2旬功率谱估计值也达到或超出标准谱,可见表层土壤湿度还存在着12旬和2旬左右的显著周期。

|

|

| 图 5. 淮河型土壤湿度功率谱 (点线为a=0.05的红噪音标准谱) (a)0~10 cm, (b)30~40 cm, (c)80~90 cm, (d)90~100 cm | |

另外,从中层30~40 cm (图 5b)、40~60 cm (各层图略) 到深层80~90 cm (图 5c)、60~80 cm (各层图略),一方面土壤湿度依旧显现40旬左右的显著周期,另一方面80旬左右周期的显著性却从30~40 cm (图 5b) 开始逐渐增强,到80~90 cm (图 5c) 深层变得最显著,成为该层次最显著的谱峰 (40~80 cm各层图略),可见从土壤中层到深层,土壤湿度的振动周期逐渐增长。值得注意的是,90~100 cm层次 (图 5d) 表现出没有显著周期的现象,而原因尚不清楚。

可见“淮河型”中40旬左右周期均存在且较显著,那么这种周期反映了什么信号呢?本文进一步对淮河流域区域平均降水和气温序列作了功率谱分析,结果发现在降水序列 (图略) 中能够清楚的分辨出48旬左右的显著周期,而气温序列 (图略) 中则未能发现,因此可以初步推断该40旬左右周期主要反映了降水场信息。

总体看来,一方面随着土壤深度的增加,虽然各层土壤湿度均有40旬左右显著周期,但是在不同层次又有各自的特点,例如表层存在2旬和12旬左右的短周期,深层存在80旬左右的长周期,而在90~100 cm层次却显示出无显著周期的有趣现象。同时又具有80旬长周期的显著性从中层开始逐渐增强到深层成为最显著谱峰的变化过程。另一方面频谱宽度逐渐减小,地表层频谱宽度可以从2旬到120旬,而30 cm以下则主要是低频波段,可见由浅入深土壤湿度高频扰动逐渐减弱,低频扰动逐渐增强。

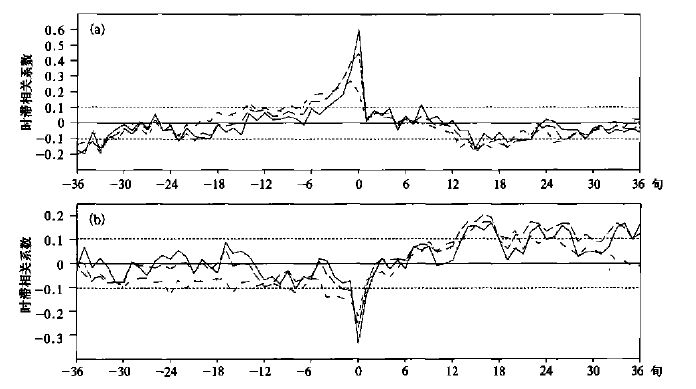

2.5 土壤湿度和降水及气温的关系本节主要分析淮河型 (30°~36°N,110°~121°E) 区域平均0~100 cm (共10层)396旬各深度层土壤湿度距平序列与降水和气温的时滞相关,揭示其相互关系。限于篇幅,有关土壤湿度对后期降水和气温异常影响的可能途径将另文讨论。

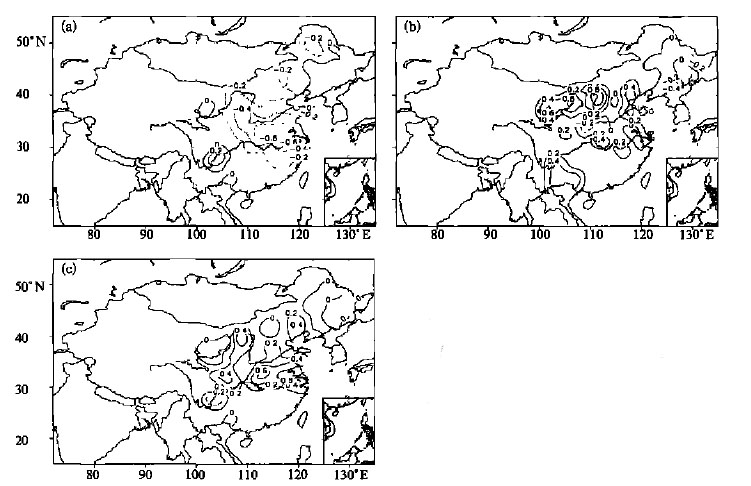

2.5.1 土壤湿度和降水的关系由图 6a可见,对淮河流域而言,同期各深度层土壤湿度和降水均呈显著正相关关系,且相关系数随深度增加而逐渐减小,从表层 (0~10 cm) 的0.6下降到深层 (80~90 cm) 的0.2,可见表层土壤湿度对同期降水信号的响应远比深层强烈。

|

|

| 图 6. 淮河型土壤湿度和降水 (a)、气温 (b) 的时滞相关系数 (负X轴为降水和气温超前, 正X轴为降水和气温滞后)(实线为0~10 cm, 短线为20~30 cm, 点划线为50~60 cm, 点线为80~90 cm, 平行于横轴的两条虚线为时滞相关系数超过95 %显著性检验的临界值ra=0.103) | |

当降水超前于土壤湿度时,表层 (0~10 cm、20~30 cm) 可维持3~6旬的显著正相关,而中层 (50~60 cm) 和深层 (80~90 cm) 则可维持约8~10旬左右。土壤湿度自表层到深层维持显著正相关的时间逐渐增长,这表明前期降水对中、深层土壤湿度的影响时间比表层长。值得注意的是,当降水超前2~3旬时与中、深层土壤湿度的正相关达到最大,明显高于同期相关,而相比之下,表层土壤湿度与前期降水的相关却不如与同期相关好。这显示出表层土壤湿度对降水异常响应的同步性和中、深层对降水异常响应的滞后性的不同特征。

当降水滞后于土壤湿度时,其与土壤湿度的关系明显比其超前和同期时复杂。在降水滞后大约6旬时段内,各层土壤湿度与降水的正相关关系都达不到显著性水平,而此后其与降水逐渐呈现负相关关系,并在大约半年 (14~15旬) 左右负相关达最强,其中表层可持续3~4旬左右的显著负相关,深层则可持续6~7旬的显著负相关。看来土壤湿度对后期降水异常的影响表现为前期土壤偏湿 (干),而大约半年后的3~4旬内该区域的降水则偏少 (多),前期的土壤湿度异常在大约半年后才对降水有显著影响。此外,从图 6a中也可看出,在降水超前和滞后土壤湿度10旬时段内,降水超前时的相关明显高于其滞后时的相关,且这种超前相关一直到其超前土壤湿度4~10旬时仍能通过置信度0.05的显著性检验,而其滞后时的相关却并不显著,这显示出土壤湿度各层的时滞相关曲线都具有非对称性的特征,它反映了此时期内土壤湿度和降水的关系主要是降水异常影响土壤湿度的异常。

2.5.2 土壤湿度和气温的关系图 6b给出了淮河流域土壤湿度与气温的时滞相关。由图可见,同期不同深度土壤湿度和气温均为显著负相关关系,从表层 (0~10 cm、20~30 cm) 到深层 (80~90 cm) 相关逐渐减弱但相差不大。而且从图中还可看出,气温与各层土壤湿度的同期相关明显比其超前和滞后6旬内两者的相关要好,这表明各层土壤湿度均能迅速受到同期气温的影响。

当气温超前土壤湿度时,表层可维持1旬左右的显著负相关,到了深层则能维持10旬的显著负相关,它表明前期气温异常对土壤湿度的影响时间随土壤深度加深而逐渐增长。

当气温滞后于土壤湿度时,各层土壤湿度起初还能维持1~2旬左右的显著负相关而后相关关系迅速减弱。此后,表层从滞后3旬左右,中层从滞后6旬左右,土壤湿度与气温开始呈现正相关关系,并在气温滞后约半年 (13~18旬) 时正相关通过信度检验,基本呈现前期土壤偏湿 (干),约半年后气温偏高 (低) 的特征,并且此时期内中层土壤湿度与气温的正相关关系比深层要好。可见类似土壤湿度和降水的关系,土壤湿度对后期气温的影响也是在半年左右最显著。另外从图中可以看出在气温超前和滞后土壤湿度10旬以内,只有中层和深层土壤湿度与气温的时滞相关曲线具有非对称性的特点,而表层土壤湿度却无此特征。这就表明在气温超前和滞后10旬内,气温与表层土壤湿度是相互影响的,而与中层和深层土壤的关系则是气温影响土壤湿度。

可见,无论是从时间尺度还是从空间垂直尺度上,土壤湿度与降水和气温都存在一定关系,主要表现在:(1) 不同时期的关系有所不同。首先,各层土壤湿度与前期和同期降水 (气温) 基本呈显著正 (负) 相关关系,与约半年后的降水 (气温) 呈负 (正) 相关关系。其次,在降水和气温超前和滞后10旬内主要是降水和气温异常影响土壤湿度异常,而土壤湿度异常对大气强迫进而影响降水和气温的异常则要滞后约半年左右才表现最显著。(2) 不同深度土壤湿度与降水和气温的相关大小、显著相关持续时间有较大差别。但本文的结果与马柱国等[8]的结果有较大的差别,相比之下,马柱国等计算所得的相关关系要强于本文计算结果,例如其计算的中纬度地区各层次土壤湿度与降水的时滞相关中无论降水超前和滞后土壤湿度基本与其呈正相关关系,特别是中纬度深层土壤在其超前降水21个旬的长时期内与降水呈显著正相关关系。这一方面与所用资料的年代时段不同有关,但更重要的原因可能在于数据处理方式不同,文献[8]中,求交叉相关前对数据采用37旬滑动平均处理,而本文则未作任何时间平滑。

3 结论与讨论(1) 春季中国东部土壤湿度异常从表层到中层第一旋转空间模态明显不同,表层 (0~30 cm) 为大值中心主要位于淮河流域的“淮河型”,中层 (30~50 cm) 则为大值中心位于河套地区的“河套型”,而中层第二旋转空间模态与表层第一旋转空间模态十分类似,也称其为“淮河型”。而夏季和秋季“淮河型”异常模态也较显著但特征不如春季突出。

(2) 在文中涉及的0~1m土壤中,“淮河型”土壤湿度异常有很强的持续能力,土壤越深异常信号保持的时间就越长。

(3) “淮河型”土壤湿度各层虽然均存在40旬左右的显著周期,但表层还有2旬和12旬的显著短周期,深层则存在80旬的显著长周期。此外,土壤湿度由浅至深频谱宽度减小,高频扰动逐渐减弱低频扰动逐渐增强。

(4) “淮河型”土壤湿度与降水和气温的关系分析发现:各层土壤湿度与前期和同期降水 (气温) 呈显著正 (负) 相关关系,与约半年后的降水 (气温) 呈负 (正) 相关关系。

此外,由于当前土壤湿度资料稀少、观测方式和降水、气温等观测资料不完全匹配等各种因素的影响,可能在一定程度上影响了我们的计算结果,但无论如何本文结果表明土壤湿度依然是气候变化的研究和预测中不可忽视的要素。

| [1] | Shukla J, Mintz Y, The influence of land-surface evaporation on the earth's climate. Science, 1982, 215: 1498–1501. DOI:10.1126/science.215.4539.1498 |

| [2] | Yeh T C, Wetherald R I, Manabe S, The effect of soil moisture on the short term climate and hydrology change-A numerical experiment. Mon Wea Rev, 1984, 112: 474–490. DOI:10.1175/1520-0493(1984)112<0474:TEOSMO>2.0.CO;2 |

| [3] | 王万秋. 土壤温湿异常对短期气候影响的数值模拟试验. 大气科学, 1991, 15, (5): 115–123. |

| [4] | 朱乾根兰红平, 沈桐立. 土壤湿度和地表反射率变化对中国北方气候影响的数值研究. 气象学报, 1996, 54, (4): 493–500. |

| [5] | 刘永强, 叶笃正, 季劲钧. 土壤湿度和植被对气候的影响— Ⅰ短期气候异常持续性的理论分析. 中国科学B辑, 1992, (4): 441–448. |

| [6] | 刘永强, 叶笃正, 季劲钧. 土壤湿度和植被对气候的影响— Ⅱ短期气候异常持续性的数值试验. 中国科学B辑, 1992, (5): 554–560. |

| [7] | 周林, 戴仁建. 长江中下游盛夏持续性高温干旱对短期降水影响的数值试验. 应用气象学报, 1998, 9, (3): 283–290. |

| [8] | 马柱国, 魏和林, 符淙斌. 中国东部区域土壤湿度的变化及其与气候变率的关系. 气象学报, 2000, 58, (3): 278–287. |

| [9] | 林忠辉, 莫兴国, 李宏轩, 等. 中国陆地区域气象要素的空间插值. 地理学报, 2002, 57, (1): 47–56. |

| [10] | 李新程国栋. 空间内插方法比较. 地球科学进展, 2000, 15, (3): 260–265. |

| [11] | Horel J D, A rotated principal analysis of the Northern Hemisphere 500 mb height field. Mon Wea Rev, 1981, 109: 2080–2092. DOI:10.1175/1520-0493(1981)109<2080:ARPCAO>2.0.CO;2 |

| [12] | 汤懋苍, 孙淑华, 钟强, 等. 下垫面能量储放与天气变化. 高原气象, 1982, 1, (1): 24–34. |

| [13] | Vinnikov K Ya, Yeserkepova I B, Soil moisture: Empirical data and model results. J Climate, 1991, 4: 66–79. DOI:10.1175/1520-0442(1991)004<0066:SMEDAM>2.0.CO;2 |

| [14] | Vinnikov K Ya, Robock A, Speranskaya N A, et al. Scales of temporal and spatial variability of midlatitude soil moisture. J Geophys Res, 1996, 101: 7163–7174. DOI:10.1029/95JD02753 |

2005, 16 (2): 129-138

2005, 16 (2): 129-138