2. 南京气象学院气象灾害和环境变化开放实验室, 南京 210044;

3. 南京气象学院大气科学系, 南京 210044

2. Key Laboratory of Meteorological Disaster and Env ironmental Variation S tudies, NIM, Nanjing 210044;

3. Department of Atmospheric Sciences, NIM, Nanjing 210044

热带西太平洋是影响全球气候变化的最大暖水库 (暖池) 所在地,也是侵袭我国的台风及影响中国东部海域热力和渔业状况的黑潮发源地,因此开展热带西太平洋海气相互作用研究对我国具有重要的科学、社会经济意义。

热带西太平洋的重要性主要表现在:ElNiño事件发生的前期征兆在赤道中西太平洋地区[1~2]。ElNiño事件发生之前,赤道中西太平洋地区信风的异常减弱将激发产生异常Kelvin波,而对流活动的增强将激发强的热带大气30~60天振荡,这两个异常因素通过海气耦合相互作用正是激发ElNiño的重要机制[3~4]。季风对ENSO的触发作用也可以归结到季风对西太平洋暖池的热状况和热带太平洋西风异常的作用上[2, 5~6]。

由此,热带西太平洋是认识南方涛动和ElNiño发生机制、提供重要信息的重要区域。目前,由于年代际时间尺度变化背景的存在,使得海气系统的年际振荡频率发生改变,从而使海气间的相互作用发生了改变[7~8],探讨这种不同信号年际变化间联系的年代际变率是十分重要的。并且,由于热带西太平洋通过暖池的热状况和对流活动的强弱,可以激发P-J型和东亚太平洋型遥相关,影响我国气候[9~10]。同时,考虑到冬季是热带海洋信号 (ENSO信号) 最强的季节,本文将选取冬季来探讨:(1) 热带西太平洋暖池海温与南方涛动联系的年代际变化特征;(2) 热带西太平洋海温与中国气候异常的联系。

1 资料和方法资料:① 1871~1997年共1524个月1°×1°全球海温海冰变化资料集GISST2.3b;②1871~1997年英国CRU (Climate Research Unit) 提供的南方涛动指数SOI;③ 1948~1997年NCEP/NCAR逐月再分析资料;④取自中国国家气候中心 (NMC)1951~1997年中国160站月平均降水和气温资料。

主要统计分析方法:滑动相关分析并进行Monte-Carlo检验[11]。

西太平洋海温变化指数WPI由西太平洋区域 (125°~155°E,10°S~10°N) 对海温进行平均得到。为了避免减少有效自由度,对资料的季节处理采用按月排列的方法,即冬季取12、1、2月按年依序排列。

2 冬季西太平洋海温指数 (WPI) 与南方涛动指数 (SOI) 间的滑动相关考虑到ENSO循环的周期为3~7年和本文研究目的,取滑动窗口为31个月 (10年)。

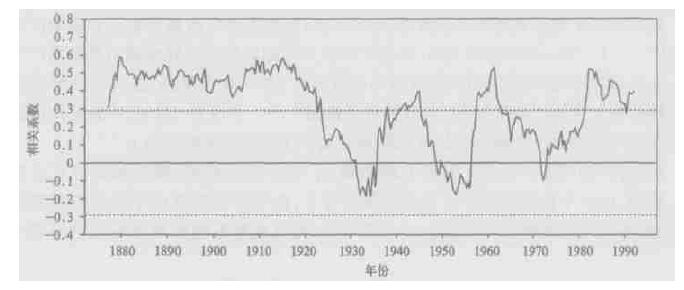

由图 1可见,冬季热带西太平洋地区海温指数与南方涛动指数间的相关关系具有显著的年代际变迁。在20世纪20年代以前,两个指数间存在平稳且显著的正相关关系 (数值约为0.5)。但由于资料本身的可靠程度不如后期,1940年前的部分只供参考。20年代之后,WPI与SOI只有在某些年代具有显著的相关如1940年前后、60年代和最近的20年,形成一种低、高相间的变化趋势。在20世纪70年代,尽管出现过1972/1973、1975/1976这两次ENSO事件,但WPI和SOI间的相关却不显著 (没有通过0.1的信度检验),甚至出现负相关关系,这与通常的图像不一致。通常认为,冬季是海洋信号 (ENSO信号) 最强的季节,西太平洋海温变化应当与ENSO信号具有较好的相关关系,即如图 1所示的1980年后两者间的显著的正相关关系。而在此得到的WPI和SOI在某些年代的低相关关系可能是海气系统间的相互作用在年代际变化上的联系不同所导致。

|

|

| 图 1. 冬季西太平洋海温指数 (WPI) 与南方涛动指数 (SOI) 间31个月 (10年) 的滑动相关系数 (横虚线为1000次Monte-Carlo模拟得到的90 %置信水平线, 数值绝对值为0.29) | |

3 环流特征分析

由以上分析可知,西太平洋海温与南方涛动之间的相关关系在不同年代存在明显区别,那么这种现象到底与什么样的系统有关呢?为此我们将考察西太平洋海温与海平面气压场、风场的关系。

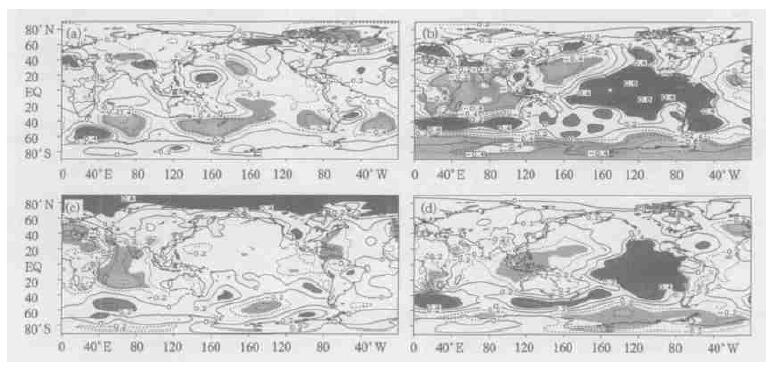

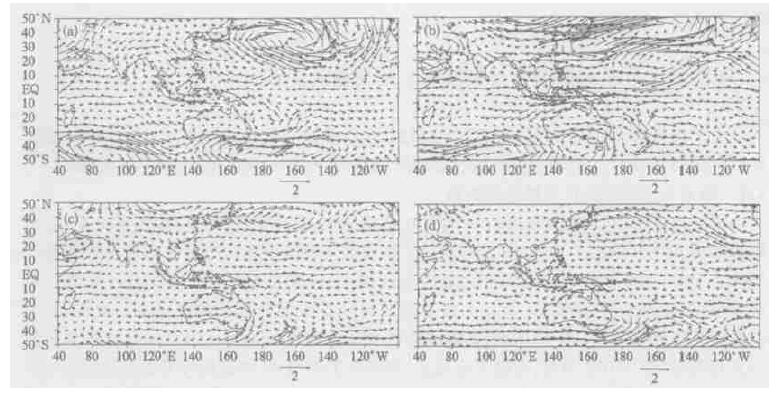

由于缺少1948年以前的大气资料,所以利用NCEP/NCAR再分析资料分析1948年以后WPI与SOI相关关系的年代际变化。相应于图 1中1948年后相关关系的变化趋势,取1948~1957年、1959~1968年、1969~1980年和1982~1997年4个年代来分析 (如图 2)。

|

|

| 图 2. 冬季西太平洋海温WPI与海平面气压场间在4个不同年代的相关 (a)1948~1957年, (b)1959~1968年, (c)1969~1980年, (d)1982~1997年 (图中阴影区表示通过0.1的信度检验, 下同) | |

对应WPI和SOI相关系数较小年代的冬季 (图 2a),西太平洋热带地区出现一明显异常正相关中心 (呈经向分布,并通过0.1的信度检验),这意味着当WPI为正时,这个正相关中心对应了反气旋异常环流,当WPI为负时,则对应为气旋式环流,这与ENSO循环过程中西太平洋负 (正) 海温异常时其上为反气旋 (气旋) 海气相互作用机制完全不同[12],表明了此时西太平洋海温与ENSO的联系失去紧密性。这种异常还体现在除了澳大利亚和印度洋上空,其余热带地区全部为显著负相关区,即也不存在ENSO的典型特征。另外,在1969~1980年冬季 (图 2c),与图 2a体现的年代际异常相比,虽然在赤道中/东太平洋地区WPI-SLP也同为负相关异常,但在西太平洋地区WPI-SLP却为负相关,并且显著性很低 (没有通过0.1的信度检验),反映了即使在相同的季节背景下,西太平洋地区海气系统相互作用中的联系也会因年代不同而表现不同;而这一时期,北极地区SLP与WPI的正相关却十分显著,看起来与最近研究热点之一的AO (北极涛动)[13]存在一定联系。不过在WPI-SOI相关密切的年代 (图 2b、d),WPI-SLP相关系数分布特征还是与ENSO典型特征相一致的,即在日期变更线以东地区为正相关而以西地区为显著负相关区。

为了进一步考察西太平洋热带地区海气系统内部联系的年代际异常,我们将不同风场 (1000 hPa、500 hPa、200 hPa) 投影到不同时段西太平洋海温时间序列上得到回归系数的方法来探讨这种高 (低) 海温-反气旋 (气旋) 系统。这里,回归系数的求取依据下列公式:

|

(1) |

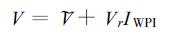

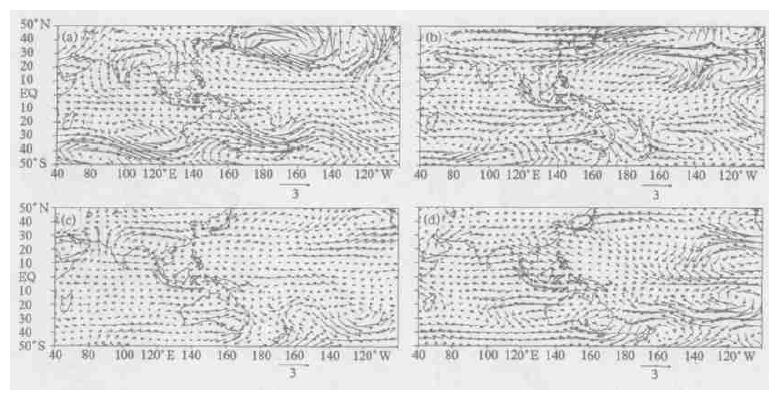

式 (1) 中IWPI为图 2a、b、c、d对应时段的经过标准化的WPI时间序列。当Vr达到0.1信度时,就用粗箭头表示 (图 3、图 4和图 5)。

|

|

| 图 3. 冬季1000 hPa风场投影到西太平洋海温WPI时间序列 (4个时段) 上得到的回归系数 (a)1948~1957年, (b)1959~1968年, (c)1969~1980年, (d)1982~1997年 (单位:m·s-1) | |

|

|

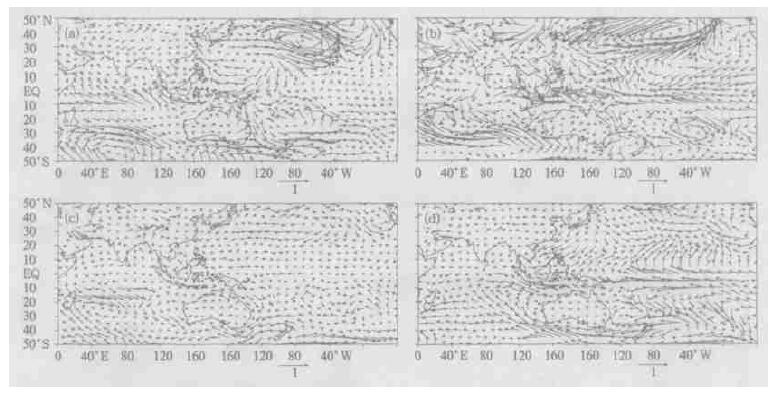

| 图 4. 冬季500 hPa风场投影到西太平洋海温WPI时间序列 (4个时段) 上得到的回归系数 (a)1948~1957年, (b)1959~1968年, (c)1969~1980年, (d)1982~1997年 | |

|

|

| 图 5. 冬季200 hPa风场投影到西太平洋海温WPI时间序列 (4个时段) 上得到的回归系数 (a)1948~1957年, (b)1959~1968年, (c)1969~1980年, (d)1982~1997年 | |

图 3为冬季1000 hPa风场投影到WPI时间序列四个不同时段上的回归系数,可以发现,与气压变化相对应,只要WPI-SOI联系密切的年代,风场也同样表现出ENSO的典型特征。而在WPI-SOI联系不紧密的1948~1957年,当西太平洋海温偏暖时,西太平洋地区也相应地呈现出反气旋式异常环流,不过在1969~1980年冬季,这种环流形式却一点也不明显,这与图 2a和图 2c的结果相一致。

从高低空配置来看,在WPI-SOI相关不密切时段,冬季 (图 3a、图 4a和图 5a) 从地表直到200 hPa高空均存在该异常环流,呈现出正压性。同样的,在1969~1980年冬季 (图 4c和图 5c),无论是500 hPa还是200 hPa,这种异常系统也始终没有出现。相反,在WPI与SOI相关密切的时期,西太平洋地区这种体现ENSO信号的环流系统则是浅薄的,或者说在这些年的冬季,西太平洋海温与ENSO的密切关系只在近海表面的低层环流场中体现出来。一般而言,冬季西风带所达到的纬度较低,扰动能量可通过准定常Rossby波将能量传播到西太平洋赤道地区,影响到WPI-ENSO的相关关系。准定常Rossby波具有准正压结构,由此冬季年际异常环流的垂直结构是准正压的。在WPI-SOI相关不显著时有准正压结构则暗示了异常冬季风的影响,这个背景可能是年代际异常主导的,也可能是年际异常主导的。而当WPI-SOI相关显著时,西-东太平洋联系紧密,热带系统在西太平洋可能通过Walker环流和南方涛动而变得重要起来,准正压特点就不明显了。

因此,在WPI与SOI相关微弱的时期,大气环流系统在西太平洋地区确实具有与WPI-SOI关系密切时期不同的异常,这使得西太平洋海温变化与ENSO的联系减弱。其原因值得进一步研究。

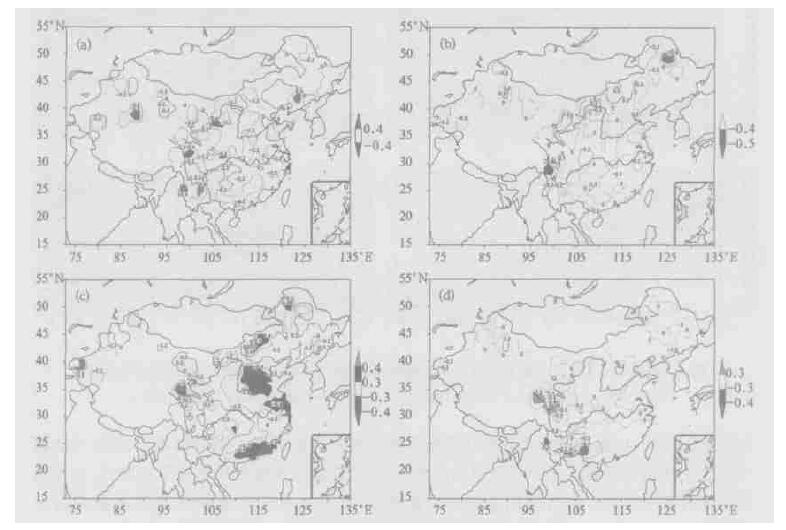

4 冬季西太平洋海温变化与中国降水及气温的关系由于降水和气温资料限制,且要与WPI-SOI相关变化曲线相对应,本文只能选取1951~1957年共7年时间长度来取代之前所选取的1948~1957年共10年时间长度。

4.1 西太平洋海温变化与降水的关系图 6为冬季西太平洋海温与中国160站降水的相关分布图,从图中可以看出,在WPI-SOI关系微弱的7年里 (图 6a),西太平洋海温与我国降水的相关分布特征表现为以长江为中心,在贯穿整个南北的广大地区为负相关,只有在华北及滇南等地区才为正相关,但这种相关并不显著,达到0.1信度区域的分布很零散且范围也很小。而在WPISOI相关不显著的另一年代 (图 6c),两者间的相关则要显著得多。除了华北和东北地区为正相关外,以110°E为界,东侧为负相关,西侧为正相关,其中在黄河下游、长江下游、华南及西北等地区达到了0.1信度,也就是说该时期,冬季西太平洋海温偏暖 (偏冷),在黄河、长江下游以及华南等地降水显著偏少 (偏多),华北和东北地区降水偏多 (偏少)。相比之下,在WPI-SOI高相关的年代 (图 6b、d),西太平洋海温与我国降水的相关关系均不显著,从统计意义上讲,此时广大地区降水不受西太平洋海温影响。

|

|

| 图 6. 冬季西太平洋海温WPI与中国160站降水在4个不同年代的相关 (a)1948~1957年, (b)1959~1968年, (c)1969~1980年, (d)1982~1997年 | |

由此可见,冬季中国降水与西太平洋海温之间的关系在西太平洋海温与南方涛动间关系不密切的时期要比两者关系密切时期好。这也可以从图 3、图 4和图 5所示的环流背景得到证实。在1951~1957年冬季,当西太平洋海温偏暖时,因大气在低层辐散,在对流层中、高层辐合,使得我国中部大部分地区降水偏少;在1969~1980年,我国东部降水偏少则与对流层各层的反气旋环流异常有关。在WPI-SOI高相关时期,西-东太平洋联系紧密,即ENSO信号与西太平洋海温的联系变得紧密。西太平洋地区的大气环流可能受澳大利亚夏季风和东太平洋影响较大,而受东亚冬季风影响较小,使得中国降水与西太平洋海温的相关不明显。

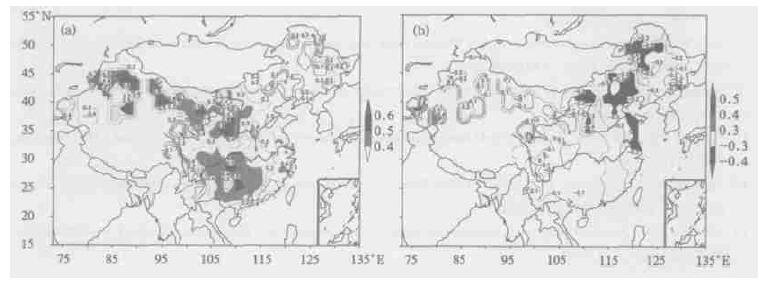

4.2 西太平洋海温变化与气温的关系通过计算,发现冬季西太平洋海温与中国160站气温的相关关系也是在WPI-SOI低相关时期比较密切,而在WPI-SOI高 (正) 相关时期则不显著。受篇幅所限本文只讨论海温与气温相关显著的时期。

1951~1957年 (图 7a),整个相关分布图上以正相关为主,通过0.1信度检验的大范围正相关区,主要集中于河套以西至西北等地区以及长江以南的华南和西南地区,说明此时西太平洋海温偏暖 (偏冷),中国西部、南部广大地区的气温也偏高 (偏低)。而在另一个年代 (图 7b),则主要以负相关为主,集中分布在东北和华北地区。这可能是,在1951~1957年间,来自南海的异常南风和对流层中、高层存在的异常气旋式环流给几乎整个中国带来了显著的气温暖异常 (图 4a、图 5a和图 6a)。在1969~1980年间,对流层中、高层35°N附近西风增强,加之西北太平洋反气旋环流的影响,使得我国东北地区偏冷 (图 3c、图 4c和图 5c)。

|

|

| 图 7. 冬季西太平洋海温WPI与中国160站气温间在两个不同年代的相关 (a)1948~1957年, (b)1969~1980年 | |

5 结论

(1) 冬季西太平洋海温指数与南方涛动指数之间的相关关系存在显著的年代际变化,尤其是最近50年,形成低高相间的变化趋势。大气环流分析进一步表明,在WPI-SOI相关不显著时期 (1948~1957年),西太平洋赤道北侧的对流层低层在冬季存在高 (低) 海温-反气旋 (气旋) 异常环流系统,不利于维持ENSO与西太平洋海温变化间的紧密联系。

(2) 垂直方向上,在WPI-SOI相关显著时期,体现ENSO信号的环流系统是浅薄的;在WPI-SOI相关不显著时期 (1948~1957年),异常环流则表现出深厚的准正压结构。

(3) 西太平洋海温变化与冬季中国160站降水及气温之间相关变化趋势比较一致,即在WPI-SOI相关显著 (不显著) 时段,中国降水和气温与西太平洋海温之间的相关较弱 (强)。

| [1] | Wyrtki K, El Nino —The dynamic response of the equatorial Pacific Ocean to atmospheric forcing. J Phys Oceanogr, 1975, 5: 572–584. DOI:10.1175/1520-0485(1975)005<0572:ENTDRO>2.0.CO;2 |

| [2] | 黄荣辉, 傅云飞, 臧晓云. 亚洲季风和ENSO循环的相互作用. 气候与环境研究, 1996, 1: 38–54. |

| [3] | Graham N E, Whit e W B, The El Nino cycle:A natural oscillatior of the Pacific ocean-atmosphere system. Science, 1988, 240: 1293–1302. DOI:10.1126/science.240.4857.1293 |

| [4] | 李崇银. 频繁的强东亚大槽活动与El Nino的发生. 中国科学 (B辑), 1988, 6: 667–674. |

| [5] | Lau K M, Chan P H, Aspects of the 40-50 day oscillation during the northern winter as inferred from outgoing longw ave radiation. Mon Wea Rev, 1986, 113: 1889–1909. |

| [6] | Hackert E C, Hastenrath S, Mechanisms of Java rainfall anomalies. Mon Wea Rev, 1986, 114: 745–757. DOI:10.1175/1520-0493(1986)114<0745:MOJRA>2.0.CO;2 |

| [7] | Mantua N J, Hare S R, Zhang Y, et al. A Pacific interdecadal climate oscillation with impacts on salmon production. Bull Amer Meteor Soc, 1997, 78, (6): 1069–1079. DOI:10.1175/1520-0477(1997)078<1069:APICOW>2.0.CO;2 |

| [8] | Kumar K K, Rajagopalan B, Cane M A, On the weakening relationship between the Indian Monsoon and ENSO. Science, 1999, 284: 2156–2159. DOI:10.1126/science.284.5423.2156 |

| [9] | Nitta T, Convective activities in the tropical Western Pacific and their impact on the Northern Hemisphere summer circulation. J Meteor Soc, Japan, 1987, 65, (3): 373–390. |

| [10] | Huang Ronghui, The East Asia/ Pacific pattern teleconnection of summer circulation and climate anomaly in East Asia. AMS, 1992, 6, (1): 25–37. |

| [11] | Livezey R E, Chen W Y, Statistical field significance and its determination by Monte Carlo techniques. Mon Wea Rev, 1983, 111, (1): 46–59. DOI:10.1175/1520-0493(1983)111<0046:SFSAID>2.0.CO;2 |

| [12] | Wang Bin, Wu Renguang, Fu Xiouhua, Pacific-East Asian teleconnection :How does ENSO affect East Asian climate?. J Climate, 2000, 13, (9): 1517–1536. DOI:10.1175/1520-0442(2000)013<1517:PEATHD>2.0.CO;2 |

| [13] | Wallace J M, North Atlantic oscillation/ annular mode :Two paradigms-one phenomenon. Quart J Roy Meteor Soc, 2000, 126, (564): 791–805. DOI:10.1256/smsqj.56401 |

2005, 16 (1): 105-113

2005, 16 (1): 105-113