2. 国家气候中心, 北京 100081

2. National Climate Center, Beijing 100081

20世纪80年代末以来,在海气系统气候异常的研究中发现,年代际变化是一种普遍存在的现象。Nitta等[1]、Trenberth等[2]指出,1976年后热带太平洋海表温度 (SST) 升高,而副热带、中纬太平洋SST降低,并伴随有阿留申低压加深南移。李崇银等[3]指出,印度洋赤道地区的SSTA在1962年以前以西低东高为主要特征,而之后则以西高东低形势多见。一些研究[4~5]表明,ENSO这种年际气候变化的最强信号也存在显著的年代际振荡特征,20世纪80年代以来的ENSO循环明显强于以往。在我国气候异常的研究中,叶笃正、黄荣辉[6]总结了20世纪90年代中期以前中国东部旱涝的发生规律,指出其存在年代际变化。王绍武[7]指出,中国的气温在20世纪20~40年代变暖、40~70年代降温剧烈、80年代略有回升。郭其蕴[8]的研究表明,20世纪60年代初中期东亚季风最强,我国夏季干旱;而60年代末起夏季风显著减弱,70年代我国夏季气温明显偏低。

在年代际尺度海洋异常与我国气候异常关系的研究上,李峰等[9]指出,北太平洋海气系统的年代际变化影响华北夏季旱涝。Li等[10]将周期分解用于北太平洋、热带太平洋浅层海洋热状况 (海表温度、0~400 m海水热含量) 异常与大气状况 (海平面气压、1000hPa风) 异常分解,证明了北太平洋海气要素的年代际变化显著;基于其上的奇异值分解 (SVD) 揭示了北太平洋、热带太平洋区域年代际、年际变化相互关系的时空特征,提供了深入分析太平洋热状况异常影响我国气候异常的线索。但这些研究主要着眼于太平洋、印度洋区域,分析使用的资料和方法存在较大差异,难以形成对全球海洋与我国气候异常关系的整体认识。

我们认为,作为年代际尺度上我国气候异常与全球海洋热异常关系的分析基础,必须首先明确在上述异常中年代际变化的重要性。文献[11]已分析了我国冬、夏季气温、降水异常中与年代际、年际变化对应的慢、快变分量的方差贡献,结果表明,冬、夏季气温以及夏季降水异常中的慢变分量较快变分量显著,且夏季两要素慢变分量存在以负相关为主的明显同期相关。考虑冬季温度、夏季降水是相对重要的成灾要素,本文选择我国冬温、夏雨与全球海洋热状况年代际相关联系为研究目标,使用与文献[11]统一的资料及简明的统计方法,在给出全球SSTA年代际分量方差贡献的基础上,分析SSTA年代际分量与我国冬温、夏雨的相关联系,力求给出具有基本参考价值的统计结果。

1 资料与方法 1.1 资料中国160站月平均气温 (T,单位:℃) 和月平均降水资料 (R,单位:mm),时域为1951~2002年1~12月,中国气象局整编。

全球逐月海表温度格点资料 (SST,单位:℃),范围为全球海洋部分,格距为Δλ×Δφ=2°×2°,时域为1950~1998年1~12月,英国气象局整编。

分析取季为时域分辨率。为叙述方便,按北半球习惯,称ty年12月至次年2月为ty年冬季,ty年6~8月为ty年夏季。整理得到中国160站冬季气温 (ty=1954~1997年、ty=1955~1998年和夏季降水ty=1955~1998年) 序列;全球冬季 (ty=1954~1997年) 和夏季 (ty=1955~1998年) 海表温度序列。这些序列均化作距平 (以“′”标记) 及标准化距平 (以~′标记)。

1.2 方法(1) 周期分析

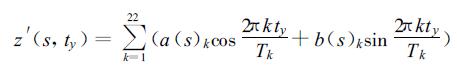

按文献[11],将单点距平序列z′(s,ty),ty=1~Ty,(Ty=44为序列总长) 作周期分析

|

(1) |

其中,k=1~5波 (对应周期44~8.8年) 为慢变波,其全体构成年代际变化,以s标记;k=6~22波 (对应周期7.3~2年) 为快变波,其全体构成年际变化,以f标记。由此得到单点距平序列z′(s) 和场序列Z′的分解式

|

(2) |

为判断z′(s)、Z′中慢、快变分量的显著性,文献[11]提出了一套方法。当Ty=44时,距平序列中z′(s)、zs′(s)、zf′(s) 的自由度分别为43、10、33。对单点序列构造F统计量,F=(Ss/10)/(Sf /33),由此得到α=0.05时,Fα(10,33)=2.14;若某一点F≥2.14,则该点距平序列中,年代际变化显著。类似地,若某点F≤0.37,则该点距平序列中,年际变化显著[11]。对场序列也作了类似文献[11]的显著性检验。

(2) 奇异值分解 (SVD) 方法及显著性检验

根据文献[12],对标准化距平场时间序列SST′~T′和SST′~R′做SVD分析。用Monte Carlo方法[13]对第一模态模方拟合率ρ1进行显著性检验;检验步骤为:①产生足够多的随机数,用以构造随机序列zs′(s)、zf′(s);②用它们构造了100个慢、快变随机场序列Zs′、Zf′,模拟SST′、并分别与T′、R′进行SVD分析;③将得到的100个ρ1作降序排列,并将第6个大的ρ1作为信度α=0.05的临界值ρα。若实际SVD的ρ1大于ρα,则表示该模态通过了信度α=0.05的显著性检验。

2 年代际、年际变化的分离和方差分析 2.1 方差分析文献[9]对分解式 (2) 给出两种参数,一是ρs(ρf),是zs′(zf′) 与z′的模方比,它不计自由度数;二是γ=(ρs/10)/(ρf /33) 是按自由度均分的方差比,即统计量F。

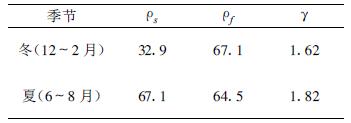

由表 1,冬、夏季SST′序列中,全球海洋年代际、年际分量方差比约为1 :2,年际变化占优势;但按自由度 (10,33) 均分的方差,年代际分量明显占优势。

|

|

表 1 SST′年代际、年际分量的方差贡献 (%) 及其比率 |

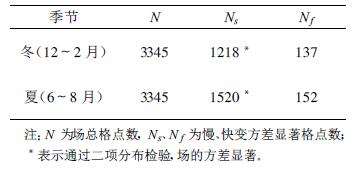

表 2给出了通过F显著性检验场站点数Ns、Nf,据此从整个场年代际、年际变化是否占优的角度给出了检验;结果表明,全球海洋SST′的年代际变化整体上较年际变化显著。

|

|

表 2 α=0.05下SST′年代际、年际分量方差显著的站点数 |

2.2 年代际、年际变化显著区的空间分布

根据单点F值,在信度α=0.05下,得到了冬、夏季SST′年代际、年际变化显著区的地理分布。

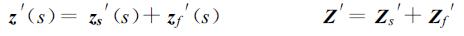

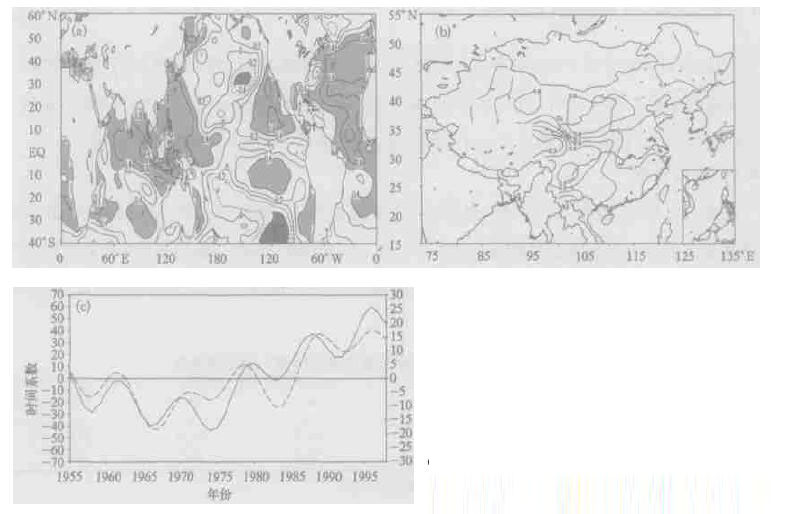

由图 1,全球海洋SST′中SSTs′显著区域面积远较SSTf′大,主要分布在热带外海洋,冬半球SSTs′更显著。SSTf′显著区常年存在于热带东太平洋,范围冬季较夏季大;另外,冬季在澳洲以西的印度洋和南海及夏季东南太平洋也存在小块SSTf′显著区。

|

|

| 图 1. 全球海洋SST′年代际、年际变化显著区的地理分布 (a) 冬季, (b) 夏季 (图中等值线间隔1;浅 (深) 色阴影区分别为年代际 (年际) 变化显著区) | |

上述分析表明,无论冬、夏季,全球海洋SST′的年代际变化均较年际变化显著,这与文献[11]对中国T′、R′的分析结果相似;故下面选择年代际分量间的相关联系 (SST′s~T′s、R′s) 为研究对象。

3 年代际尺度同期相关分析用SVD方法分析了海洋热异常与中国冬温夏雨的同期相关联系。使用了年代际分量标准化距平场序列SST′和T′、R′(下标s省略),冬季取1954~1997年,夏季取1955~1998年。

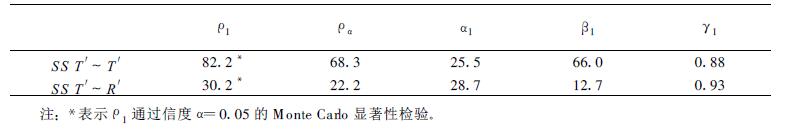

3.1 参数分析由表 3可见,SVD第一模态ρ1均通过了信度为0.05的显著性检验;冬季气温 (简称冬温) 第一奇异向量对其标准化距平场序列的模方拟合率 (β1) 很大,它远大于夏季降水 (简称夏雨) 的相应参数,这主要由气温异常的随机性远大于降水引起。而海洋要素的参数 (α1) 冬、夏季变化甚小,这表明SST′季节变化甚小且与大气异常间有稳定的相关联系。

|

|

表 3 SST′~T′、R′年代际分量同期SVD第一模态参数表 |

3.2 冬季SST′与T′的SVD第一模态分析

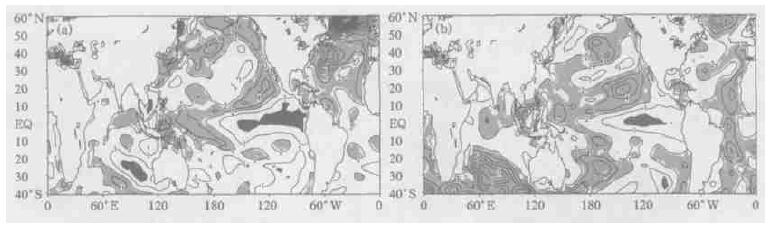

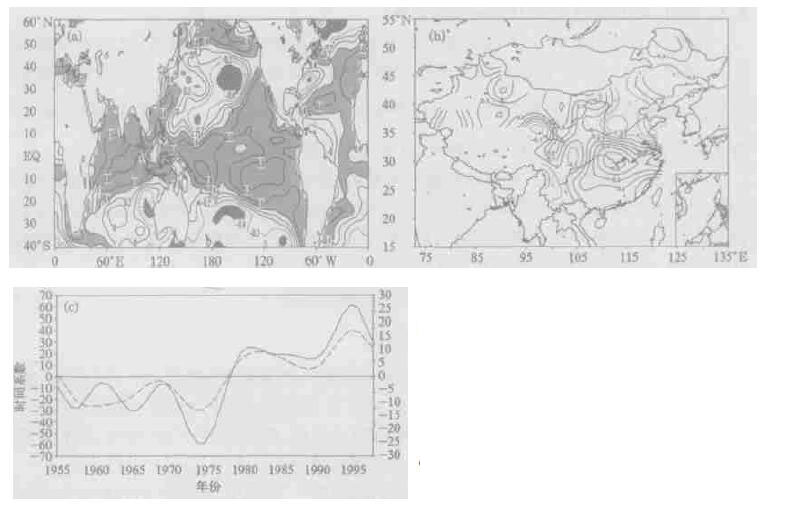

图 2为冬季SST′和T′SVD第一模态。它表明海温场与气温场年代际变化正相关显著,当印度洋大部、副热带北大西洋海温异常偏高 (偏低) 的年代,中国冬温一致偏高 (偏低),尤以北部、东部明显。

|

|

| 图 2. 冬季 (12~2月)SST′和T′SVD第一模态 (a) 奇异向量X1(与SST′对应, 等值线间隔0.2;浅 (深) 色阴影区值≥0.4(≤-0.4)); (b) 奇异向量Y1(与T′对应, 等值线间隔0.1);(c) 时间系数Q1(实线与SST′对应, 虚线与T′对应) | |

时间系数表明,近50年主要由一个低态 (20世纪70年代中期及以前)、一个过渡态 (70年代末到80年代中期) 和一个高态 (80年代后期起) 构成,主要变化发生在70年代后期;目前二者仍处于高态,即全球SST′及中国冬温仍以正异常为主的年代。

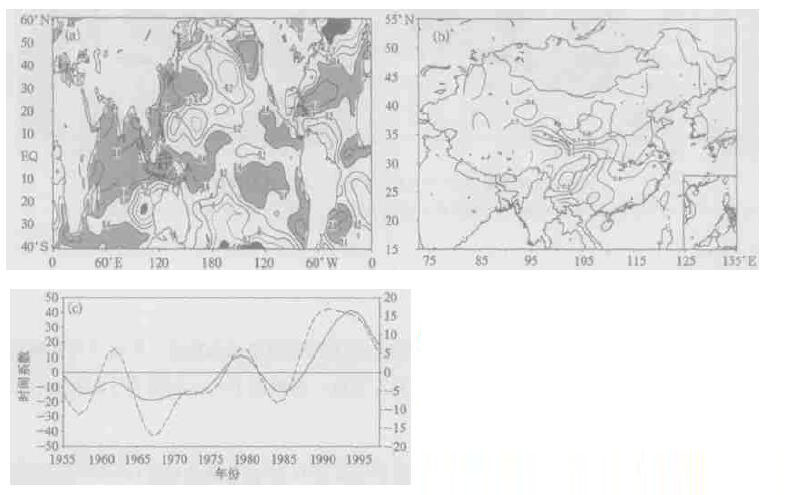

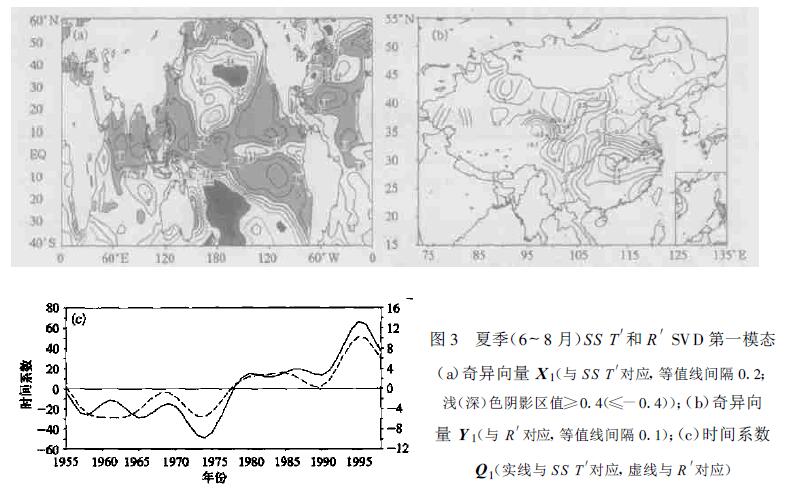

3.3 夏季SST′与R′的SVD第一模态分析图 3为夏季SST′和R′SVD第一模态。它表明在夏季海温偏高为主的年代,中国降水场主要特征为长江流域及华南降水偏多、黄河中下游偏少,南北反位相。

|

|

| 图 3. 夏季 (6~8月)SST′和R′SVD第一模态 (a) 奇异向量X1(与SST′对应, 等值线间隔0.2;浅 (深) 色阴影区值≥0.4(≤-0.4)); (b) 奇异向量Y1(与R′对应, 等值线间隔0.1);(c) 时间系数Q1(实线与SST′对应, 虚线与R′对应) | |

对应的时间系数演变特征与冬季SST′~T′的时间系数演变特征基本相同。

因此,在海表温度偏高的年代 (20世纪70年代末以来),以我国北部、东部为主的大部分区域冬温偏高,以我国江淮流域及华南为主的区域夏雨偏多、而华北夏雨偏少。

4 年代际尺度时滞相关分析用SVD方法分析了海洋热异常与时滞半年的中国冬温夏雨的相关联系,使用了年代际分量标准化距平序列SST′、T′、和R′(下标s省略)。要素搭配分别为:1955~1998年夏季SST′与1955~1998年冬季T′;1954~1997年冬季SST′与1955~1998年夏季R′。

4.1 参数分析由表 4可见,全球SST′与时滞半年的中国冬温 (T′)、夏雨 (R′) 的SVD第一模态ρ1均是显著的。且参数的总体特征与SST′~T′、R′的同时SVD分解结果 (表 3) 有类似特点;这应与分析对象为慢变 (年代际尺度) 过程有关,半年时滞不足以引起年代际过程相关性的明显变化。

|

|

表 4 SST′~T′、R′年代际分量时滞SVD第一模态参数表 |

4.2 SST′与T′的时滞SVD第一模态分析

由图 4a,b知,夏季SST′总体偏高的年代,中国冬季气温一致偏高 (北方和东部为主)。前期SST′正距平区域包括大西洋大部、印度洋东北部、热带西太平洋和副热带东太平洋,而副热带中太平洋存在SST′负距平区。比较图 2、图 4,T′对应的奇异向量Y1变化很小,而SST′对应的X1变化较大;这与SST′存在明显的季节变化有关。

|

|

| 图 4. 夏季 (6~8月)SST′和同年冬季T′SVD 第一模态 (a) 奇异向量X1(与SST′对应, 等值线间隔0.2;浅 (深) 色阴影区值≥0.4(≤-0.4)), (b) 奇异向量Y1(与T′对应, 等值线间隔0.1), (c) 时间系数Q1(实线与SST′对应, 虚线与T′对应) | |

时滞SVD给出的第一对奇异向量时间系数 (图 4c) 具有与同期SVD相应时间系数 (图 2c) 类似的演变。它们均可大致分为三个阶段:20世纪70年代中期及以前为负值阶段,70年代末至80年代中期为过渡阶段,80年代后期起为正值阶段。由图 4a、b,在最后10年阶段,中国出现暖冬 (北方和东部为主),这与实况一致。

图 4给出的是时滞半年的关系,具有一定预报意义。

4.3 SST′与R′的时滞SVD第一模态分析由图 5a,b知,它与SST′和R′的同期SVD第一奇异向量 (图 3a、b) 十分相似 (图 3a上赤道中东太平洋狭长带除外)。故冬季SST′总体偏高 (热带太平洋、热带印度洋大范围SST′偏高,副热带太平洋、副热带印度洋明显偏低,但范围较小) 的年代,降水异常的主要特征为,长江流域及华南降水偏多,华北降水偏少。

|

|

| 图 5. 冬季SST′和次年夏季R′SVD第一模态 (a) 奇异向量X1(与SST′对应, 等值线间隔0.2;浅 (深) 色阴影区值≥0.4(≤-0.4)), (b) 奇异向量Y1(与R′对应, 等值线间隔0.1), (c) 时间系数Q1(实线与SST′对应, 虚线与R′对应)。 | |

时滞SVD给出的第一对奇异向量时间系数 (图 5c) 也具有与同期SVD相应的时数 (图 3c) 类似的演变。以20世纪70年代后期为界的前、后两段分属于低、高态,后者有利于长江流域及华南出现洪涝、华北出现干旱。

5 结论(1) 方差分析表明,无论冬、夏,全球海洋SSTA的方差构成中,年代际变化分量方差均较年际变化分量显著。

(2) 年代际SSTA与我国冬温、夏雨异常的同期SVD分解第一模态均是统计显著的。海洋SSTA年代际分量正异常占优势的年代 (20世纪80年代后期以来),我国 (以北方和东部为主) 易出现一致的冬温正异常,长江流域、华南夏雨易出现正异常,而华北夏雨易出现负异常;反之亦然。

(3) 类似于 (2) 的时滞SVD分解也得到了统计显著的、与 (2) 相似的第一模态,它具有一定的预报我国冬温、夏雨异常的意义。

关于全球SSTA与我国冬温、夏雨年际异常分量关系的讨论将涉及ENSO对我国气候异常影响的定量估计,结论在另文给出。

| [1] | Nit ta T, Yamada S, Recent warming of the tropical sea surface temperature and its relationship to the Northern Hemisphere circulations. J Meteor Soc Jap, 1989, 67: 75–383. |

| [2] | Trenberth K E, Recent observal interdecadal climate change in the Northern Hemisphere. Bull Am Meteor Soc, 1990, 71: 988–993. DOI:10.1175/1520-0477(1990)071<0988:ROICCI>2.0.CO;2 |

| [3] | 李崇银, 穆明权. 赤道印度洋海温偶极子型振荡及其气候影响. 大气科学, 2001, 25, (4): 433–443. |

| [4] | Zhang Y, Wallace J M, Battisti D S, ENSO-like interdecadal variability :1900-1993. J Climate, 1997, 10, (5): 1004–1020. DOI:10.1175/1520-0442(1997)010<1004:ELIV>2.0.CO;2 |

| [5] | Bin Wang, Interdecadal changes in El Nino onset in the last four decades. J Climate, 1995, 8: 267–285. DOI:10.1175/1520-0442(1995)008<0267:ICIENO>2.0.CO;2 |

| [6] | 叶笃正, 黄荣辉. 长江黄河流域旱涝分布和成因研究. 济南: 山东科学技术出版社, 1992. |

| [7] | 王绍武. 近百年气候变化和变率的诊断研究. 气象学报, 1994, 52, (3): 261–273. |

| [8] | 郭其蕴. 东亚冬季风的变化与中国气温异常的关系. 应用气象学报, 1994, 5, (2): 218–225. |

| [9] | 李峰, 何金海. 太平洋区域SST跃变及其与东亚夏季风的关系. 气象科学, 2001, 21, (1): 29–35. |

| [10] | Li Liping, Wang Panxing, Li Hong, Int erdecadal and interannual variabilities of air and sea and their relations over the Pacific. Acta Meteorologica Sinica, 2004, 18, (2): 227–244. |

| [11] | 周晓霞, 王盘兴, 覃军, 等.我国季气温降水的相关及其与年代际、年际变化的关系.气象学报待发表. |

| [12] | 王盘兴, 周伟灿, 王欣, 等. 赤道太平洋区域风应力与海表温度年际异常的奇异值分解. 应用气象学报, 1998, 9, (3): 265–282. |

| [13] | 施能. 气候诊断研究中SVD显著性检验的方法. 气象科技, 1996, 4: 5–6. |

2005, 16 (1): 96-104

2005, 16 (1): 96-104