雪盖是大气环流的产物,雪盖的异常又反馈影响大气,进而对后期的天气和气候产生影响,这种具有明确物理基础的外强迫因子[1]长期以来一直为国内外气候学家所关注,雪盖对大气总是起冷却作用,延缓季节的转换。青藏高原东部是欧亚大陆积雪年际变率最为显著的地区[2],其特殊的地理位置及其显著的热源强度季节和年际变率,使其在东亚气候的形成与异常中起着相当重要的作用[3~10]。黄荣辉[11]、李超[12]、陈兴芳等[13]研究表明,青藏高原冬春季雪盖异常不仅对亚洲乃至北半球同期与后期大气环流及天气气候都有着重要影响。然而,关于青藏高原积雪对后期天气气候影响分析研究仍然不够,影响程度并不明确,其物理机制也需进一步认识。本文利用已获得的多种类型积雪资料,通过综合再分析方法,提取冬季高原雪盖异常年份,分析其与同期及其后期大气环流的关系,以及对我国夏季降水的影响,并试图寻求一个能反映冬季高原雪盖异常的环流参数,有助于进一步认识雪盖-环流-雨带相互联系,从而为短期气候监测和预测提供有效的指标。本文分析中采用1958~1998年41年的NCEP/NCAR 500 hPa位势高度月平均网格再分析资料和国家气候中心提供的160个地面站月降水资料。

1 积雪资料及其综合再分析由于我国开展冰雪圈研究的历史不长,观测资料十分有限,系统而准确的雪盖资料更是难得。以往各种类型积雪资料有其优越性也有其局限性,各种类型资料之间存在反映积雪特征共同性,也存在差异性甚至矛盾。如果使用单一探测资料,必然受到资料本身客观性或代表性的限制。因而,我们在多种积雪资料序列中进行综合比较求同舍异,以此建立能反映青藏高原冬季积雪异常的资料序列。

本文采用国家气候中心统计整理的57个站1962~1993年冬季雪日、雪深距平,李培基整理的60个站1957~1992年冬季雪深年际变化图[2]和中国西部175个站1957~1987年积雪量距平、雪日距平年际变化图[14],以这三类相对系统的资料和经订正的相对精确的1978~1987年美国宇航局SMMR卫星微波遥感资料[2]为基础,结合以往诸多作者源于不同探测手段、站点密度及时段序列资料:1956~1970年冬季降雪量、雪深、雪日综合分析[5],43个站1962~1979年冬季雪日典型年份[6],1970~1990年冬季NOAA/N ESDIS卫星探测积雪面积[15],文献[16]综合分析的典型年份,文献[17]综合分析的典型年份;1961~1993年冬季雪日距平叠加后的这些资料集中于1962~1993年之间,经综合分析,采用以多数能反映共同特征为原则而判定,获得冬季多雪年有1968(指1967~1968,下同)、1973、1975、1978、1982①、1983、1986、1989、1993年,共9年;少雪年有1963、1965、1967、1969、1970、1971、1976、1981、1984、1985年,共10年。

①赵振国, 陈国珍, 等.冬季青藏高原积雪对中国夏季降水的影响及季风-海温-雪盖-副高之间的可能关系.气候通讯, 1998, 1 :48~52.

2 异常雪盖与冬季大气环流的关系陈烈庭早先研究[4, 5],而后陈乾金[15]、蔡学湛[18]等研究表明,青藏高原冬春季雪盖增多,由于积雪的持续性及其效应,能显著影响当时及其后一段时间高原及其邻近地区上空的环流结构。

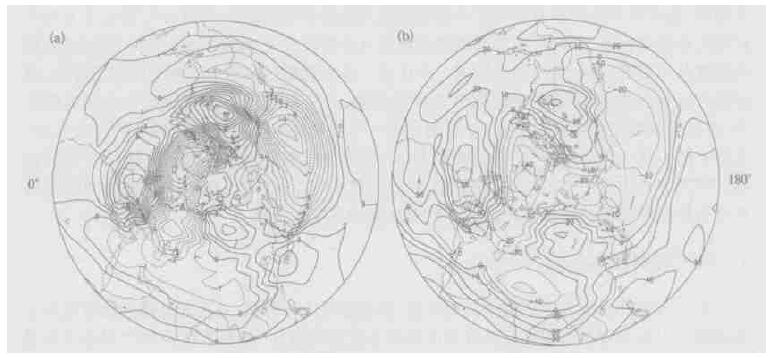

为了进一步对比分析青藏高原异常冬季雪盖异常大气环流特征,由图 1a给出9个多雪年与10个少雪年冬季500 hPa高度差值合成分布。图上显示,北半球存在3正2负差值分布,高纬格陵兰岛附近显著的负差值区与咸海、里海以北东欧西亚负差值相连,并与中低纬东北非至青藏高原及邻近地区负差值连成一片;中纬度西欧北大西洋沿岸为显著正差值控制区;北亚太梅尔半岛至贝加尔湖的正差值区与朝鲜半岛、日本附近正差值相连;东北太平洋阿拉斯加沿岸为另一个显著负差值控制区;北美北部又为另一个正差值覆盖区。其中亚洲大陆这种高度差值分布与文献[15、18]分析“西低东高”分布形势完全一致。多雪与少雪年冬季存在这种显著高度差值分布,其差异通过t检验,中高纬度差值中心附近均达0.05或0.01显著标准。

|

|

| 图 1. (a) 典型多雪年与典型少雪年冬季500 hPa高度差值场 (单位:dagpm)(b) 冬季高原积雪综合指数与同期500 hPa高度相关分布 (相关系数扩大100倍) | |

上述北半球3正2负差值分布在平均场上 (图略) 反映出,多雪期冬季北半球极涡位置偏西于格陵兰岛巴芬湾附近,欧洲长波槽脊异常加强,即北大西洋欧洲沿岸平均脊发展,导致下游乌拉尔山西侧欧洲东部大槽较少雪期冬季明显偏东偏强,槽线位于55°E附近,随着欧洲东部大槽加深南压,在25°~30°N,30°~60°E附近形成一个宽广的横槽,乌拉尔山东侧高压脊也随着偏东,在中亚地区稳定加强,脊线约位于75°~85°E之间,脊前西北气流引导冷空气南下。显然,东北非、红海北部至伊朗高原横槽的维持与发展和中亚高压脊的稳定加强是导致青藏高原持续雨雪的关键天气系统。另一方面,频繁的西风冷槽通过高原上空,由于高原地形阻流作用,在高原西北部出现分支,北支绕过天山,在高原东北部南下,南支东移则产生波动,使得南支槽活动较少雪期活跃,这也是构成持续雨雪的一个重要因素。由于欧洲东部大槽控制在乌拉尔山附近并向南加深,和中亚平均脊的稳定发展,使得多雪期亚洲中纬度西风环流纬向度显然强于少雪期,进而导致125°~135°E东亚大槽区相对弱而浅,相应东北太平洋阿拉斯加沿岸平均脊也较少雪期偏弱,并伴随北美大槽显著减弱。因而,多雪期冬季欧洲、西亚及中亚长波槽脊的加强和东亚太平洋至北美长波槽脊的减弱,可换句话说,北半球中高纬冬季三波型,原较弱的第3波异常加强,而原较强的第1波、第2波相对减弱;少雪期冬季则第1波、第2波增强,第3波减弱。

为了分析这种变化特征是否具有普适性,使用1962~1993年冬季高原积雪综合指数 (高原57个站雪日和雪深标准化后平均) 与同期500 hPa高度求相关,如图 1b所示,北半球中高纬遥相关结构亦呈3正2负的分布,正负相关区与图 1a的正负差值区基本吻合。它与典型年份差值结构的一致性,说明北半球冬季这种环流变化,无疑为青藏高原雪盖异常所特有,或者说是青藏高原雪盖异常的一种环流信号。这里还值得提出,在北半球遥相关结构之中,从青藏高原及邻近地区的负相关,东亚地区的正相关、东北太平洋的负相关至北美大陆的正相关排列,形似一种沿着大圆路径二维Rossby波由低纬的青藏高原向东北方向传播。李超[12]曾计算基于青藏高原地面加热强度变化的冬季遥相关,从低纬青藏高原至中高纬遥相关波列的传播与此颇为相似。由此说明,冬季青藏高原积雪异常的同期,北半球500 hPa高度也确实存在一种形似球面二维Rossby波的大气遥相关。我们可把北半球冬季存在的这种3正2负遥相关称之为异常雪盖遥相关 (abnormal snow coverteleconnect ion pat tern,简称ASP)。

3 Iasp强度指数及其对夏季大气环流的影响为了定量描述北半球ASP大气遥相关的强度,选取图 1b相关信度较高且与图 1a高差值接近的中心部位的位势高度变化,来定义青藏高原异常雪盖大气遥相关强度指数Iasp,如下式:

|

(1) |

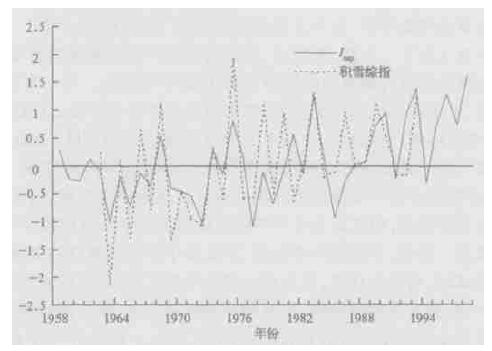

式 (1) 中H1 …H5分别表示标准化后的60°N/100°E、40°N/150°W、45°N/90°W、70°N/0°、40°N/10°W网格点上500 hPa高度,根据相关信度而加权重。由图 2给出Iasp年际变化曲线,并与青藏高原冬季积雪综合指数比较。可以看出,两条曲线变化趋势基本一致,二者相关系数为0.68(达0.001显著水平)。综合挑选的多雪年、少雪年除了个别年份存在偏差之外,多与曲线的峰值或谷值相对应或同位相,其中绝对值大的,除了20世纪80年代峰谷值的反映有所不一致,其余多数代表高原雪盖的异常。因而,Iasp强度指数可在一定程度上间接地反映出冬季高原积雪的年变化。

|

|

| 图 2. Iasp强度指数与冬季高原积雪综合指数年际变化 | |

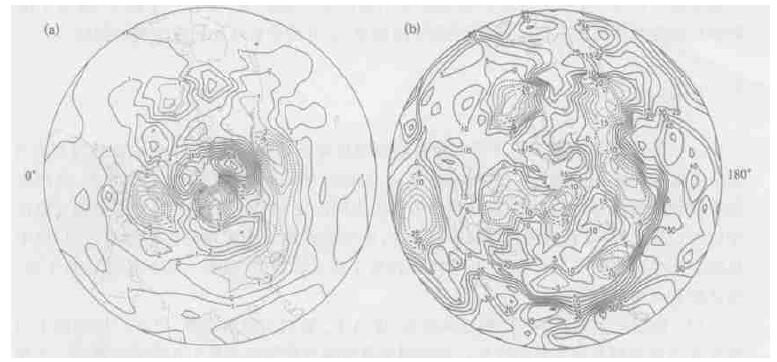

Yasunari[19]研究表明,雪盖对气候的效应,春季雪盖反照率是主要的,相对而言,夏季融雪———水分效应是主要的。常年而言,青藏高原雪盖消退融化过程,从2月中旬一直持续到6月,这期间如有降雪量增加还会出现小规模扩展。融雪导致土壤湿度持续增加,土壤水分正距平的短期气候效应可持续几个月,将不利于初夏大气环流的季节转换及南亚季风的发展[20~21]。根据这个基本物理过程,不妨用9个典型多雪年与10个典型少雪年求算夏季北半球500 hPa高度差值分布,如图 3a。图上从南亚经东亚至西伯利亚呈“ +-+”差值分布,即南亚、东南亚一带为正差值;我国江淮流域、朝鲜半岛及日本为负差值;鄂海—贝湖—乌山一带为另一个正差值区。再由图 3b给出Iasp强度指数与夏季500 hPa高度场的相关分布,图上东亚太平洋“ +-+”遥相关波列与图 3a差值波列完全一致,并与陈兴芳等[13]用青藏高原积雪综合指数计算的东亚遥相关波列也一致。东亚—太平洋这种遥相关波列的存在,意味着Iasp强度偏大年 (多雪期) 的来年夏季,中纬度阻塞形势发展,导致中纬度西风经向度加大,副热带锋区南压,致使西太平洋副热带高压较常年偏南,同时赤道辐合带较常年不活跃,东亚夏季风偏弱。大气环流这种形势,夏季雨带偏南,有利于长江中下游一带多雨,近似我国Ⅲ类雨型。

|

|

| 图 3. (a) 典型多雪年与少雪年夏季500 hPa高度差值场 (单位:dagpm)(b)Iasp与夏季500 hPa高度相关分布 (相关系数扩大100倍) | |

4 Iasp强度指数与我国夏季降水的关系

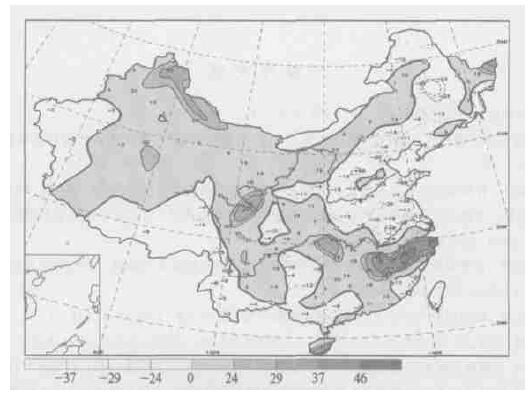

图 4是1958~1998年Iasp强度与我国夏季 (以7月为例) 降水的相关分布。由图 4可见,东北、华北大部及西南大部为负相关区,长江中下游及西北大部为正相关区,黄河上游及新疆北部正相关达0.05显著标准,特别是江南北部一带达0.01显著水平。这与直接用高原冬季积雪与我国夏季降水相关分析结果[13~15]是一致的。1998年7月我国降水距平的分布,除了西南地区之外全国大部地区分布趋势与图 4基本一致。又如1996年7月江南北部等长江中下游大部地区也是偏多1倍以上。说明Iasp作为一个因子,应用于汛期降水趋势的预测是可行的,但其实际应用效果,还有待今后增加回报个例的检验。

|

|

| 图 4. Iasp与我国7月降水相关分布 (相关系数扩大100倍) | |

5 小结与讨论

(1) 通过统计分析,发现冬季青藏高原积雪异常变化的同期,北半球中高纬度存在3正2负遥相关结构及相似二维Rossby遥相关波列;欧洲西亚平均槽脊异常发展,欧洲东部大槽加深南压,导致东北非沿岸至伊朗高原之间形成宽广的横槽,及乌拉尔脊偏东稳定于中亚,是造成高原多雪最直接的环流形势;典型多雪期与少雪期环流形势的差异,集中反映在北半球中高纬三波型之间,原较弱的第3波异常增强 (减弱),而原较强的第1波、第2波相对减弱 (增强)。

(2) 根据北半球冬季大气遥相关结构,提出Iasp遥相关强度指数,可在一定程度上间接反映冬季青藏高原雪盖年变化。高原积雪是短期气候预测业务工作需要考虑的一个重要因子,特别是在目前高原实时积雪资料很难及时得到的情况,Iasp作为一个参数指标或信号,无疑对汛期旱涝预测具有一定的指示意义。Iasp可在来年夏季东亚太平洋地区激发“ +-+”大气遥相关波列;它与黄河上游及西北北部,特别是长江中下游江南北部夏季降水呈正的高相关。

(3)Iasp时间序列上有个别年份与高原积雪反映出不一致甚至反例,如1986年,这可能是因为高原大雪灾是发生在1985年秋季的10月底至11月底,而不是冬季。某些多雪年与少雪年在Iasp上反映不一致,还有待我们作进一步分析研究。高原积雪空间分布很不均匀,高原东侧与西侧年际变化往往呈反位相[22],而目前使用较多的57个或60个地面测站,多集中于高原东侧,其西侧特别是西北侧站点稀少,因而在目前资料还有缺陷的情况下研究的积雪-遥相关-雨带关系,以及在业务使用中的实际效果,都还有待作进一步检验。

| [1] | 叶笃正. 长期预报的一些物理因子. 气象, 1975, 3: 10–12. |

| [2] | 李培基. 高亚洲积雪地理分布、季节变化与年际波动.见:黄荣辉编.灾害性气候的过程及诊断. 北京: 气象出版社, 1996: 132-136. |

| [3] | 叶笃正, 张捷迁. 青藏高原加热作用对夏季东亚大气环流影响的初步模拟实验. 中国科学, 1974, 3: 3–7. |

| [4] | 陈烈庭, 阎志新. 青藏高原冬春季异常雪盖影响初夏季风的统计分析.中长期水文气象预报文集 (2). 北京: 水文电力出版社, 1981: 138-141. |

| [5] | 陈烈庭, 阎志新. 青藏高原冬春季积雪对大气环流和我国南方汛期降水的影响.中长期水文气象预报文集 (1). 北京: 水文电力出版社, 1979: 185-194. |

| [6] | 郭其蕴, 王继琴. 青藏高原的积雪及其对东亚季风的影响. 高原气象, 1986, 5, (2): 116–123. |

| [7] | 徐国昌, 李珊, 洪波, 等. 青藏高原雪盖对我国环流和降水的影响. 应用气象学报, 1994, 5, (2): 62–67. |

| [8] | 董敏, 余建锐. 青藏高原春季积雪对大气环流影响的模拟研究. 应用气象学报, 1997, 8, (增刊): 100–109. |

| [9] | 徐明, 朱永. 青藏高原冬季积雪对华东梅汛期降水影响的数值试验. 应用气象学报, 1997, 8, (增刊): 110–115. |

| [10] | 韦志刚, 罗四维, 董文杰, 等. 青藏高原积雪资料分析及其与我国夏季降水的关系. 应用气象学报, 1998, 9, (增刊): 39–46. |

| [11] | Huang Ronghiu, The numerical simulation of the three-dimensional teleconnections in the summer circulation over the Northern Hermisphere. Adv Atmos Sci, 1985, 2: 81–92. DOI:10.1007/BF03179740 |

| [12] | 李超. 冬、夏季青藏高原地面加热场激发的500 hPa遥相关型. 高原气象, 1994, 13, (2): 122–127. |

| [13] | 陈兴芳, 宋文玲. 冬季高原积雪和欧亚积雪对我国夏季旱涝不同影响关系的环流特征分析. 大气科学, 2000, 24, (5): 585–592. |

| [14] | 李培基. 中国西部积雪变化特征. 地理学报, 1993, 48, (6): 505–514. |

| [15] | 陈乾金, 高波, 李维京, 等. 青藏高原冬季积雪异常和长江中下游主汛期旱涝及其与环流关系的研究. 气象学报, 2000, 58, (5): 582–595. |

| [16] | 吴统文, 钱正安. 青藏高原冬春积雪异常与中国东部地区夏季降水关系的进一步分析. 气象学报, 2000, 58, (5): 571–580. |

| [17] | 韦志刚, 罗四维. 中国西部积雪对我国汛期降水的影响. 高原气象, 1993, 12, (4): 347–354. |

| [18] | 蔡学湛, 吴滨, 温珍治, 等. 青藏高原雪盖异常对福建雨季旱涝影响的环流诊断. 南京气象学院学报, 2002, 25, (6): 800–806. |

| [19] | Yasunari T, Kit oh A Tokioka T, Local and remote response to excessive snow mass over Eurasia appearing in the Northern spring and summer climate-A study with the MRI-GCM. J Meteor Soc Japan, 1991, 69: 473–487. |

| [20] | 陈烈庭, 阎志新. 青藏高原冬春异常雪盖影响初夏季风的统计分析.1977-1978年青藏高原气象会议论文集. 北京: 科学出版社, 1979: 151-161. |

| [21] | Yeh T C, Wetherald R T, Manabe S, A model study of the short-term climatic and hydrologic effects of sudden snow cover removal. Mon Wea Rev, 1983, 111: 1013–1024. DOI:10.1175/1520-0493(1983)111<1013:AMSOTS>2.0.CO;2 |

| [22] | 李培基. 青藏高原雪灾时空分布特征.牧区雪灾的分析研究. 北京: 气象出版社, 1998: 15-18. |

2005, 16 (1): 89-95

2005, 16 (1): 89-95