2. 国家气候中心, 北京 100081

2. National Climate Center, Beijing 100081

近年来,随着工业发展和机动车保有量的迅速增长,我国一些大城市出现了O3、NOx高浓度污染趋势。O3是低层大气典型的二次污染物,高浓度O3常伴随着光化学烟雾事件的发生,对人体健康造成极大危害。机动车保有量的迅速增加造成NOx、碳氢化物浓度的增加,极大的提高了高浓度O3事件出现的频率。部分大城市交通干道的NOx严重超过国家标准,一些城市O3浓度严重超标,已具有发生光化学烟雾污染的潜在危险。开展城市大气O3污染规律和预报方法的研究,已经不仅仅是大气科学和环境科学发展的需要,更是保障人民身体健康,促进城市健康、持续发展的需要。

一些发达国家对城市大气O3的研究起步较早。1952年,Haagen-Smit初次提出有关光化学烟雾形成的理论[1]。20世纪70年代后,美国已开始采用等浓度曲线法作为制定控制O3污染对策的依据,并发展了以箱模式为基础的EKMA模式 (Empirical KineticModeling Approach)[2]。在大气扩散模式和光化学模式发展的基础上,现在国外已经发展起比较成熟的包括O3预报在内的空气质量预报模式,如UAM[3],CMAQ[4],CAMX[5]及AAQFS[6]等模式。这些模式大都需要源排放清单以给出各污染物的排放源强。源排放清单的建立除了需要投入大量人力物力外,它本身还存在着相当大的内在不确定性,对排放清单的要求影响了这些模式的推广和业务应用。另外,大多数模式的化学方案都较复杂,需要考虑的化学反应较多,从而使得需要监测的污染物物种也在增加,这就更加限制了这些模式的可能应用范围。

中国气象科学研究院发展的城市空气污染预报系统 (CAPPS)[7~8]是通过将多尺度箱格预报模型和中尺度天气数值预报模式嵌套而成的,其创新之处在于不需要污染源排放清单,而是根据前期监测浓度用A-P值法[9]估算出源强。但是模式尚未加入化学过程。对于O3这样的二次污染物来说,其浓度变化不仅受天气状况影响,而且与前体污染物的浓度变化等因素有关。要利用CAPPS模式进行O3预报,必须建立光化学模式并嵌套在CAPPS模式系统之中,而且要对原污染物排放量的估算办法进行修改。

孙明华[10]曾将IER模式 (Integ rated Empirical Rate model)[11]嵌套在CAPPS中进行O3的数值预报。结果表明,模式对日最大O3浓度及污染指数具备一定的预报能力,其中2001年9月和11月预报的日最大O3小时平均浓度与监测值的相关系数分别达到0.64和0.49。IER方案可以说是GRS方案 (General Reaction Set)[12~13]的一种代数解法,它采用了光稳态平衡的假设。然而在污染较为严重的城市中,光化学稳定态并不是总能达到。这与城市近地面光化学过程受VOC、CO以及活性自由基的影响有关,另外较大的NOx源影响也是重要原因之一。采用光稳态平衡假设所模拟出的O3浓度要明显高于不采用稳态平衡时得到的浓度。另外,试验中没有考虑污染物的平流、扩散、干湿沉降和源排放。当这些过程成为影响O3浓度的主要因素时可能会带来较大误差。

本文的目标是在CAPPS原有模式基础上,尝试将动态的光化学过程与污染物的平流、扩散、干湿沉降过程统一考虑,并采用反演的办法弥补由于前体污染物浓度及源排放参数缺测带来的预报困难,为应用CAPPS模式开展O3业务预报并改善NOx的预报打下基础。

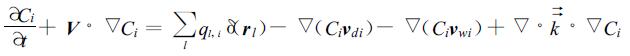

1 方程推导及求解 1.1 考虑化学过程的平流扩散方程积分由不考虑化学反应的平流扩散方程

|

(1) |

加上化学反应生成 (清除) 项得

|

(2) |

其中i代表污染物物种编号 (i=1,2,...,n;n为污染物物种个数),Ci为第i种污染物浓度,V是矢量风速,l表示污染源源强编号 (l=1,2,...,m;m为源强个数),ql,i为第i种污染物在rl=(xl,yl,zl) 处的源强,vdi为干沉降速度,vwi为湿沉降速度。Ri为化学反应造成第i种污染物的生成或减少,它是C1,C2,…,Cn的函数。对式 (2) 在体积τ内积分后再对体积平均,并假设在化学反应项中体积τ内污染物浓度相同,有

|

(3) |

其中,

|

(4) |

因为有

|

(5) |

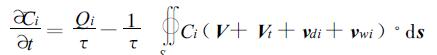

式 (5) 的最右方为曲面积分,s为包围体积τ的表面,其法线方向指向体积外为正。式 (3) 右方第一项为体积τ内单位时间第i种污染物排放总量Qi,即:

|

(6) |

式 (3) 右方第二项为体积τ内大气污染物的干、湿清除项。

|

(7) |

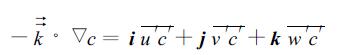

式 (3) 右方第三项湍流通量项,在城市尺度、中等风速的条件下该项的大小约为平流项的百分之几,可以忽略,但在小风速或静风条件下该项必须保留。因为按原始定义,湍流通量可表达为:

|

(8) |

其中i、j为两个互相垂直的水平坐标轴方向,w为铅直向上单位方向矢量;u′、v′、w′为在上述三个方向上的风速脉动量,c′为浓度脉动量。若将湍流通量用虚拟湍流输送速度V=iut +jvt +kwt表示,即

|

(9) |

那么,式 (8) 可改写为:

|

(10) |

|

(11) |

于是,式 (3) 可写为:

|

(12) |

上式即为添加化学反应项后,箱体内平均浓度的预报方程组。积分项表示体积τ内大气对污染物的清除能力,这些清除是由通风扩散稀释和干湿沉降过程造成的。

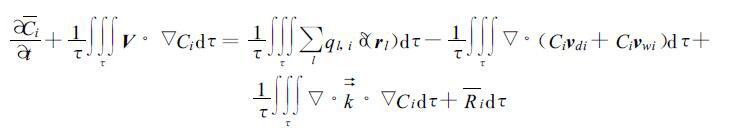

1.2 微分方程组的解法上述常微分方程组是与化学反应有关的刚性方程组,用数值算法求解上述微分方程时常常要求积分步长非常小。实际求解时可采用两种方法:一种是将微分方程右端项化为两个不同效应算子的求解,这样做的优点是将物理过程和化学过程分开积分,从而避免等式右端前两项由于长时间的小步长积分造成计算误差积累可能导致的不稳定解,但这种方法精度不会很高。

|

(13) |

|

(14) |

令

|

其中Vci代表着在该时段大气通风扩散稀释和干湿沉降造成第i种污染物消耗 (或积累) 总能力的平均值,再假设在给定的时段δt内,若Vci和Qi都与时间关联甚小,式 (13) 可解出

|

(15) |

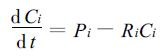

对于式 (14) 这样的微分方程组,可采用QSSA算法 (Quasi-Steady State Approximation Methods)[14]求解,即针对与化学反应机理相联系的常微分方程的特点,把各物种的浓度随时间变化的微分方程分为两部分,即

|

(16) |

Pi为Ci的形成速度,RiCi为Ci的消失速度,Ri是C1,C2,…,Cn的函数。除已假设为处于稳态的物种外,剩下物种又假设在δt内为常数,则式 (16) 可得解析解

|

(17) |

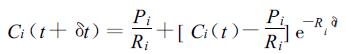

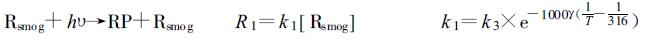

另一种处理方法,由式 (12) 引入Vc后得

|

(18) |

同化学反应方程的处理方法一样,视右端第一项为生成项,第二项为损失项,与化学反应生成项及损失项合在一起用QSSA算法求解。这样做的优点是将物理过程和化学过程统一考虑从而能尽量提高精度,只要计算误差控制在一定范围内,积分是稳定的。

2 化学方案的选取及光化学模式的建立大气污染化学模式的发展与大气污染化学本身紧密相连。1961年,Leighton[15]就对大气中污染物的光化学反应作了较完整地描述。随着对自由基在光化学烟雾形成过程中作用的了解,研究者们提出了包括几百个化学反应的光化学烟雾形成机理。但由于计算机性能和预报时效的限制,只能采用反应个数和物种数比较少的归纳机理。现在发展的比较完善的归纳机理有CBIV[16]和SAPRC-99[17]方案等,但它们仍包含上百个反应,需要输入初始浓度的物种也较多,不仅化学部分计算需要耗费大量计算资源,而且对污染物浓度的监测水平要求也较高。

基于上述原因,模式选用澳大利亚联邦工业与科学研究院 (CSIRO) 发展的通用反应集方案 (General Reaction Set,简称GRS方案)[12~13]。这是一种半经验的集总方案,有两大优点:第一,它是在烟雾箱实验数据基础上得来的,并与复杂化学方案进行了对比研究;第二,实际参与计算的反应较少,所需监测数据的污染物种类不多,而且节约计算时间。据Venkat ram等人[18]对GRS方案的模式试验评估,仅就O3预报而言,GRS相对于CBIV或其他较复杂方案来说,水平相当,甚至更好。

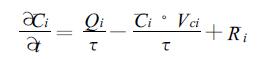

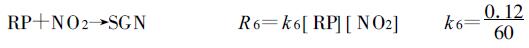

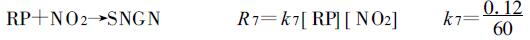

GRS方案包含7个化学反应速率方程式:

|

(19) |

|

(20) |

|

(21) |

|

(22) |

|

(23) |

|

(24) |

|

(25) |

注:

Rsmog (VOC mutiply reactiv e correlation): 实际起作用的活性有机化合物

VOC (volatile organic compounds): 活性有机化合物

RP (radical pool): 各种过氧自由基的集合

SGN (stable gaseous nit rogen product): 稳定的气态含氮产物

SNGN (stable non gaseous nit rogen product): 稳定的非气态含氮产物

反应系数的单位是10-9/s。γ是室外烟雾箱实验得到的经验系数, 取4.71。T是地面气温 (单位:K)。

F(S, θ)=(4.23 +1.09/cosθ)× S 0°≤θ<47°

F(S, θ)=5.82 ×S 47°≤θ<64°

F(S, θ)=[-0.997 +12(1-cosθ)] × S 64°≤θ≤90°

其中, S为地面太阳总辐射量, θ为太阳天顶角。地面太阳总辐射量S采用美国NOAA实验室研制的HYSPLIT模式中的经验算法来计算[19]。

这7个反应方程式中只有式 (21) 和 (22) 为准确的化学反应机制,而其余的方程均为同一类化学反应的近似表达式。由式 (19)、(20)、(23)、(24)、(25),考虑对RP进行稳态处理 (指d[RP] /dt=0) 和不进行处理两种情况,有

|

(26) |

|

(27) |

由式 (20)、(21)、(22)、(24)、(25) 有

|

(28) |

由式 (20)、(21)、(22) 有

|

(29) |

由式 (21)、(22),有

|

(30) |

这样,由式 (27)、(28)、(29)、(30) 构成一常微分方程组,只要初值给定,常微分方程组就可用QSSA法求解,RP的初值可由式 (26) 给出。

3 前体污染物源强及VOC浓度的反演污染源排放估计的不确定性被公认为是影响空气质量模式预报准确度的关键性因素之一。大多数空气质量模式都采用污染源模式给出污染源排放的强度和空间分布。污染源模式需要给出较详细的排放源调查清单,而且排放源调查必须定期进行,对资金和人力的需求很大。我国大多城市缺乏源排放资料和VOC浓度监测数据,这也造成以源排放调查清单为基础的污染源排放估计无法进行。基于上述原因,本文尝试采用根据前期污染物监测浓度值反演的方法确定VOC浓度和NOx源排放强度。

3.1 遗传算法简介遗传算法 (Genet ic Algorithm)[20]是组合最优化算法的一种,适合数值求解那些带有多参数、多变量、多目标和多区域,但连通性较差的优化问题。它求解问题时不需要有很强的技巧和非常深入的理解。遗传算法反演过程实际上是在解空间搜索的过程,对大气扩散和化学过程可以较容易地在嵌套模式中加以考虑。因此采用遗传算法反演VOC的浓度及NOx源强是适宜的。

陈军明[21]采用多点源模式和遗传算法模块嵌套,对30个点源进行了反演试验,试验结果表明:根据反演源强计算出的监测点浓度值与实测值非常接近。孙明华[10]将IER光化学模式与遗传算法模块嵌套对早晨VOC浓度进行反演,结果显示采用根据早晨污染物监测浓度反演得到的VOC浓度能明显改善日最大O3浓度的预报效果。

3.2 反演的可行性与基本假设虽然污染物的排放受季节、天气影响,但就不长的时期而言,其排放水平是稳定的。对于NOx的反演,可假定相邻几天内NOx的排放量相同,NOx的排放量就可根据前期监测浓度反演得到。当然,反演结果应用时必须考虑污染物排放的日变化及排放量在工作日和休息日的差别。无论流动源还是固定源,燃烧产生的NOx主要是NO,只有一小部分被氧化成NO2,一般都假定燃烧产生的NOx中NO占90 %以上,反演NO及NO2的排放时可按10:1确定排放比例。

由于模式只是输入了气象预报场和O3、NOx初始浓度,VOC浓度和NOx的排放量都是未知的,虽然遗传算法可以求解多参数问题,但是其代价函数的选取比较困难。因此,对VOC浓度和NOx的排放量分开反演。反演前一天VOC浓度时,反演时段可以选早晨相邻两个时刻或从早晨到午时O3浓度达到最大值这一时段,代价函数由O3监测值与模拟值之差再乘上一个较大的常系数得到,反演参数选VOC浓度和NOx的排放量两个参数。确定了VOC浓度后,再反演NOx的排放量,代价函数由NOx监测值与模拟值之差再乘上一个常系数得到,反演参数只选NOx的排放量。由前一天反演得到的NOx的排放量应用到第二天,再根据当天早晨监测的污染物浓度重新反演VOC浓度,这其实是个迭代反演求解的过程。

3.3 反演的具体实施办法本文中VOC的反演是根据O3、NOx两个时刻的监测浓度及相应时段的气象场寻找最优的VOC浓度。如果已知07 :00(北京时,下同) 和08 :00的NOx、O3的监测数据,就可以用遗传算法和光化学模式嵌套反演当天07 :00~08 :00 VOC平均浓度 (图 1)。

|

|

| 图 1. 根据早晨污染物监测浓度用遗传算法反演VOC浓度的流程图 | |

NOx的反演过程与之类似。假设前一天VOC浓度已经反演得出,就可以采用O3、NOx浓度监测数据反演得到前一天NOx的源排放量。反演结果的使用应考虑到污染物排放的日变化以及假日或工作日排放量的差别。如果相邻两天不是从假日过渡到工作日或是从工作日过渡到假日,就可以将前一天的源排放的反演结果应用到第二天。

4 CAPPS模式单箱O3预报试验 4.1 单箱预报的困难及解决办法由于多数城市污染物监测点有限,还达不到多箱模式的预报要求,目前CAPPS业务预报主要采用单个箱体模型预报。引入GRS光化学模式后 (流程见图 2),原来对箱体外污染物浓度为0的假设对O3来说并不合适。例如京津地区周围非城市区域O3浓度在夏秋季节晴天小风时峰值可达到40×10-9以上。因此,进行预报时应给定箱体外非城市区域O3浓度。对北京地区,在夏秋季节预报天气为晴天时,可简单的取白天中午时箱体外O3度为30 ×10-9~40 ×10-9,白天其他时间按比例给出,阴天时为晴天时浓度之半,而夜间箱体外O3浓度取0。

|

|

| 图 2. 引进GRS光化学模式后CAPPS模式的计算流程图 | |

4.2 预报试验的模拟结果

预报试验的数据选取2001年9月8~17日在北京舞蹈学院监测的O3、NOx浓度资料,以及相应时期每天08 :00的探空资料,气象场采用MM4中尺度模式预报。

从预报结果来看 (图 3),逐日最大小时O3浓度的整体变化趋势与观测值比较一致,但有两天 (9月11日和14日) O3高值未能预报出来,这主要是由于气象场预报不准确造成的。这里选几个量作为检验气象场预报效果 (特别是影响污染物生成与清除的气象要素) 的指标,包括模拟的08 :00及14 :00地面风速、08 :00及14 :00地面温度、14 :00与08 :00地面温度之差、模拟的最低层与最高层比湿之差,与观测的地面风速、温度值以及云量作比较。

|

|

| 图 3. 2001年9月8~17日日最大O3浓度模拟值与监测值对比 | |

由表 1可见,3天的天气形势基本都符合小风 (最大风速为2 m/s),晴空 (云量都小于1) 情况,因而造成O3浓度较高 (均大于140 ×10-9)。2001年9月11日模拟的14 :00与08 :00地面温度之差仅为1.5 K,且模拟的08 :00和14 :00最低层与最高层比湿之差都较大,说明预报的从08 :00到14 :00地面接受的太阳辐射量较小,但是监测的08 :00和14 :00云量皆为0,说明实际云量较少,接受的太阳辐射量应较多。9月14日的情况也类似,模拟的14 :00与08 :00地面温度之差仅为0.9 K,且模拟的08 :00和14 :00最低层与最高层比湿之差分别为0.0100 kg/kg和0.0107 kg/kg,比9月12日模拟的值平均高0.0015 kg/kg,但实际情况是9月14日14 :00与08 :00地面温度之差为11.0 K (9月12日为8.9 K),且云量也较少 (08 :00与14 :00分别为0和1),这说明模拟的云量可能偏多,使到达地面的太阳辐射较少,造成模拟的辐射量和温度变化不准确,所以光化学反应系数的计算出现较大误差。另外,9月14日08 :00和14 :00观测的风速基本为静风,然而模拟的风速比实际风速大很多,这必然导致污染物的清除量计算偏大,所以使模拟的浓度进一步偏低。

|

|

表 1 2001年9月11、12、14日气象要素场MM4模拟结果与监测的对比 |

图 4给出的是根据07 :00~08 :00的O3、NOx监测浓度反演的VOC浓度值。2001年9月11日和9月14日VOC的反演浓度很高,分别为320 ×10-9和383 ×10-9,比9月12日的反演浓度250 ×10-9高,但是这两天的O3预报浓度却都比9月12日低。一般来说在晴天小风情形下,如果VOC浓度较高,那么O3的生成量也相对较大,反演的VOC浓度值间接说明了气象场预报可能有误。另外,由于这几天监测的地面风速都比较小,污染物传输作用对O3浓度变化造成的影响不会太大,单箱模拟的效果应较好,结果却并非如此,可见气象场预报的准确性对O3浓度的模拟有很大影响。

|

|

| 图 4. 用遗传算法反演的2001年9月8~17日VOC浓度 | |

图 5为2001年9月11日~17日每天09 :00~17 :00监测的小时平均O3浓度值与模拟值的比较,总体来看,监测浓度与模拟浓度比较一致,两者的相关系数达到0.731。

|

|

| 图 5. 2001年9月8~17日模拟与监测的日间O3小时平均浓度对比 | |

下面对2001年9月12日的日间模拟情况作进一步分析。由图 6可见,模式模拟的NOx浓度的变化趋势与监测结果较为一致,O3浓度模拟与观测的峰值虽大小接近,但峰值出现的时间不吻合,模拟峰值出现时间较晚。从08 :00开始到12 :00,监测O3浓度增长速度较快,到12 :00达到最大值。14 :00,地面风速已经开始增大,且云量开始增加;20 :00云量达到两成,这些变化加速了污染物的清除过程,O3浓度在12 :00达到最大值后,浓度有所下降。而模拟的早晨至中午O3浓度增长速度小于监测值的增长速度,这可能是因为VOC浓度早晨反演值偏小或是辐射量模拟偏小,使光解产生的活性自由基也较少,因而O3的生成速度没有实际中高。

|

|

| 图 6. 2001年9月12日各污染物浓度预报值与观测值对比 | |

根据浓度监测值和模拟值用SPM (Smog Production Model) 方法[22]可以计算出各个时刻实测和模拟的光化学反应程度系数,计算结果见表 2。由表 2可见,12 :00监测结果的反应程度系数E (t) 已达0.93,即此时光化学的反应处于有限NOx情形[23] (当E(t) 大于0.9时,为有限NOx情形;而E(t) 小于0.8时,为有限VOC情形),但模拟结果是15 :00反应程度系数才达到0.9以上。另外,模拟的NOx浓度比监测浓度高一些。这些都说明模拟的结果达到有限NOx情形的时间较晚,VOC浓度的大小或辐射量大小可能被低估了。

|

|

表 2 根据2001年9月12日监测资料和模拟结果计算出的当天烟雾产生量和反应程度系数 |

监测的NO2浓度在10 :00左右开始下降,模式模拟的NO2浓度下降速度稍低于观测结果,NO浓度模拟值也比观测值要高。原因除上面分析的VOC浓度反演结果可能偏小或是辐射量模拟偏小,造成NOx向稳定含氮有机物的转化减慢之外,NOx排放量反演值、监测点距离交通线路的远近以及局地风速、风向也会影响NOx浓度。不同位置监测点处NOx浓度的预报也是各污染模式预报难点之一,要准确预报出其随时间、位置的变化趋势需要考虑比较细致的下垫面如街谷走向、大型建筑物形状等,以及比较精细微尺度气象场预报。本文研究重点在于城市尺度的预报,对街谷尺度污染的时间变化和空间分布不作具体分析。

5 结论(1) 将大气平流扩散箱格模型与光化学模式嵌套,化学过程引入CAPPS模式,理论上是可行的。GRS光化学方案简明有效,嵌套后的模式计算时间增加不多,可以满足业务预报的需求。

(2) 通过遗传算法反演VOC浓度和NOx源排放强度,可以解决VOC浓度缺测及加入化学过程后原有模式中NOx源强估算办法不再适宜的问题。由于条件限制模拟采用的是单箱模型,VOC浓度和NOx的反演只是在一个监测点数据基础上进行,反演结果并不一定代表箱体内的平均状况。

(3) 预报实验结果表明,嵌套后模式模拟的日最大O3浓度和日间小时O3浓度的变化与观测值的变化较为一致。从预报结果上看,气象场的预报结果,特别是到达地面的太阳辐射和风场的预报结果对O3的预报准确度有很大影响。

致谢 感谢丁国安研究员提供污染物浓度监测资料,同时感谢马建中研究员、颜鹏副研究员对论文的指导。| [1] | Haagen-Smit A, Chemistry and physiology of Los Angeles smog. Ind Eng Chem, 1952, 44, (6): 1342–1346. DOI:10.1021/ie50510a045 |

| [2] | E P A of United States.Guideline f or Use of Ci ty-specific EKMA in Preparing Ozone SIPs.EPA-3450/ 14-80-027, March 1981. |

| [3] | SAI.User' s Guide to the Variable-Grid Urban Airshed Model (UAM-V).Systems Applicat ions International.SYSAPP-99-95127r3, 1999. |

| [4] | Byun D W, C hing J K S.Sci ence Algorithms of the EPA MODELS-3 Community Multiscale Air Qualit y (CMAQ) Modeling System.EPA/600/ R-99/030, US Environmental Protection Agency, 1999. |

| [5] | ENVIRON In ternational Corporat ion.User'sGuide of the Comprehensive Air Quality Model with Extensions (CAMx) Version 3.10.Novato, California, 2002. |

| [6] | Manins P C.Air Quality Forecasting for Australia's Major Cities —Final Report.Project Management Committee :CS IRO Atmospheric Research.Aspendale, Aust ralia, 2001. |

| [7] | 徐大海, 朱蓉. 大气平流扩散的箱格预报模型与污染潜势指数预报. 应用气象学报, 2000, 11, (1): 1–12. |

| [8] | 朱蓉, 徐大海, 孟燕君, 等. 城市空气污染数值预报系统CAPPS及其应用. 应用气象学报, 2001, 12, (3): 267–278. |

| [9] | 徐大海, 李宗恺. 城市大气污染物排放总量控制中多源模拟法与国家标准A-P值方法的关系. 气象科学, 1993, 13, (2): 146–151. |

| [10] | 孙明华.城市大气中的臭氧业务预报模式的研究:[学位论文].北京:中国气象科学研究院, 2002. |

| [11] | Johnson G M, A Simple Model f or Predicting the Ozone Concentration of Ambient Air.Proc 8th Int Clean Air Conf. Clean Air Soc of Aust ralia and N Z, 1984, 2: 715–731. |

| [12] | Azzi M, Johnson G M, Cope M, An Introduction to the Generic React ion Set Photochemical Smog Mechanism.Proc 11th Int Clean Air Conf. Clean Air Soc of Austalia and N Z, 1992, 2: 451–462. |

| [13] | Peter Hurley.The Air Pollution Model (TAPM) Version 2.Technical Description.CSIRO Atmospheric Research technical paper, No55, 2002. |

| [14] | Jay L O, S andu A, Pot ra F A, et al. Improved quasi-steady-st at e-approximation methods for atmospheric chemistry in-tegration. SIAMJ Sci Comput, 1997, 18, (1): 182–202. DOI:10.1137/S1064827595283033 |

| [15] | Leigh ton P A, Photochemistry of Air Pollution. New York: Academic Press, 1961. |

| [16] | Gery M W, Whitten G Z, Killus J P, et al. A photochemical kinetics mechanism for urban and regional scale computer modelling. J Geophys Res, 1989, 94, (D10): 12925–12956. DOI:10.1029/JD094iD10p12925 |

| [17] | Carter W P L.Documentation of The SAPRC-99 Chemical Mechanism For VOC Reactivity Assessment.Final Report to Calif ornia Air Resources Board, 2000. |

| [18] | Akula Venkatram, Prakash Karamchandani, et al. The development and application of a simplified ozone modeling system. Atmos Environ, 1994, 28, (22): 3665–3678. DOI:10.1016/1352-2310(94)00190-V |

| [19] | Draxler R R, Hess G D.Description of the Hysplit-4 Modeling System.NOAA Technical Memorandum ERL ARL-224.24p.1997. |

| [20] | Goldberg D E.Genetic Algorithms in Search, Optimization and Machine Learning, Reading.Addison-Wesley Pub Co, USA, 1989. |

| [21] | 陈军明.源强反演中的遗传算法:[学位论文].北京:中国气象科学研究院, 2002. |

| [22] | Blanchard C L, Lurmann F W, Roth P M, et al. The use of ambient data to corroborate analyses of ozone control strategies. Atmos Environ, 1999, 33, (3): 369–381. DOI:10.1016/S1352-2310(98)00223-4 |

| [23] | Chang T Y, Suzio M J, Assessing ozone-precursor relationships based on a smog production model and ambient data. J Air Wast Man Assoc, 1995, 45: 20–28. DOI:10.1080/10473289.1995.10467336 |

2005, 16 (1): 1-12

2005, 16 (1): 1-12