本文所涉及的自动气象观测仪器有:(1) 资料收集平台 (DCP):一种无人值守的、卫星中继通信的自动气象站; (2) 有线遥测仪 (Ⅰ型和Ⅱ型):一种有人值守的、有线 (从观测场到值班室) 传输数据的自动气象站; (3) 遥测地温仪:一种有线 (从观测场到值班室) 测量地温的单项遥测仪器。

本文使用的是世界气象组织仪器与观测方法委员会 (CIOM) 所用的计量学名词的表述,它与我国计量名词的含义略有差异[1~2],表述如下:在气象观测中,考虑到系统误差通常是可以修正的,为了方便起见,常常使用不太精确的准确度表达,即用在置信水平为95 %时的不确定度 (二倍标准差) 来表示这种精确度,而且使用±号。

本文所述的自动气象站动态实验结果,有两种情况值得注意:第一种是用隐含周期分析的方法、独立地求得自动测量和人工观测各自的误差。它们是从气象资料序列中分离出来的,不但包含仪器的测量误差,还包含了大气中随机波动造成的误差,其误差值要大一些。第二种是由自动观测与人工观测两种仪器对比差值求出的误差,只是两种仪器不同造成的误差,其误差值要小一些。这种误差很难说主要是人工观测仪器造成的,还是自动观测仪器造成的,它是一种相对比较的结果。在实践中,为了把复杂的问题简单化,暂且把人工观测仪器看作是参考标准 (只做少量的误差修正),把误差算到自动仪器上,看误差的大小是否达到了气象业务所允许的程度。由于人工观测仪器早已被气象工作者所认可,如果自动观测仪器与之比较的误差不大,至少说明自动观测仪器可以与人工观测仪器媲美。

1 出现差异的主要原因 1.1 仪器原理差异自动气象站中使用的气象传感器与人工观测用的仪器在原理上是不同的。这些传感器有较小的时间常数,可以观测到大气中比较小却有意义的波动,使所得到的极值更具有代表性。这些传感器有较高的分辨率,更能满足用户的需求,而且这些传感器大多有较高的测量准确度。

1.2 时空差异在一般情况下,人工观测距正点的时间大约是:温度和湿度约5 min, 风向、风速3 min; 气压2 min; 地温至少10 min。在上述时段内,气象要素值会有不同程度的变化。实验结果表明:夏季在气温上升时,观测时间相差10 min, 可造成0.2~0.3 ℃的差值。在连续降水时,人工观测会有雨量损失等等。

自动气象观测是在正点按气温、湿度、降水、风向、风速、气压、地温、辐射、日照、蒸发的顺序进行,几乎是在瞬间完成的。

由此可见,由于两种观测体制在观测时间上不同步,因此观测结果必然会出现差异。显然,自动观测能准确地测得正点值。

从空间上说,虽然自动气象站的各传感器的安装要求基本上与人工观测相同,但其安装地点和位置也略有差别。对于像地温这种与安装位置密切相关的要素来说,地点的差别可能造成测量值的不小差异。

1.3 样本差异人工观测是点读数,各观测值是多个样本值的平均值[3~4]。时间常数不同,样本数目不同,测量结果必然会有差异。自动气象站由于获取了有意义的中小尺度波动,经过预处理后,多个样本的平均值就更具有准确性。

1.4 时次差异自动气象站安装在有人值守的气象台站使用时,它都是每小时存储观测记录一次,一天共24次,有特殊要求的自动气象站,如中小尺度监测站等,观测时次更多。由于观测时次的增加,就能获取更多有用的气象信息。

在我国,采用的观测时制是北京时,由于我国幅员辽阔,不同的台站,不同的观测时次所观测到各类平均值存在着不能忽略的差异。以温度观测为例,4次观测、8次观测、24次观测所得到温度平均值是有差异的,这种差异的大小与台站所处的纬度和经度有关。部分台站4次观测与24次观测的同月的月平均温度可相差0.6 ℃; 年平均温度可相差0.2 ℃。不言而喻,观测时次越多测得的资料越具有代表性,而自动气象站正好能做到这一点。

2 各气象要素出现差异的情况 2.1 气压自动与人工观测的本站气压,在拔海高度较低的台站,两者比较接近。但在拔海高度高的台站,两者存在较大的差异。例如,在2001年1月至12月青海全省自动气象站的本站气压对比观测中,自动气象站的本站气压比人工观测的本站气压平均低0.41 hPa①。

①青海省气象局.青海省自动站2001年质量评估报告.2002.

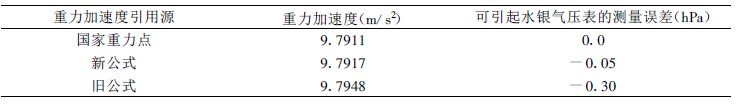

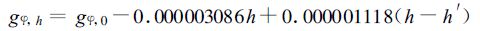

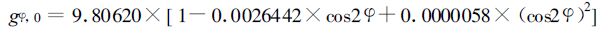

气象部门长期沿用气象常用表中的旧的重力加速度计算公式,该公式计算出的重力加速度有较大的误差。2004年颁布的《地面气象观测规范》采用新的重力加速度计算公式 (1983年WMO指南推荐)。

从理论上说,大气中气压的变化相对较为平稳,水平梯度较小。出现差异的原因是水银气压表旧的订正公式不准确造成的。

|

其中,gφ,0为纬度φ处的平均海平面重力加速度 (m/s2); h为海拔高度 (m); h′为以测站为中心,在半径为150 km范围内的平均拔海高度 (m)。而

|

在周围地形差异大的台站,应采用重力加速度实测值。

自动气象站的气压传感器直接测出本站气压,它是在拔海较低的计量部门实验室内标定的; 而水银气压表的读数值要经过公式计算 (经过多项修正) 后才能得出本站气压,而且沿用旧的公式。因此,这是两种观测体制的测量结果出现差异的主要原因。

现以青海西宁气象站 (36°37′N,h=2261 m, 并假定h=h′) 为例。在距该站约100 m, 高度差不大于1m有国家重力点,用该点实测的重力加速度为标准,仅就由于重力加速度值的不同造成的水银气压表测量误差的实验结果的平均值列入表 1。

|

|

表 1 不同重力加速度引起的水银气压表的测量误差 |

根据国家气象计量站的振筒式气压传感器与水银气压表对比实验结果,新旧重力加速度公式存在与海拔高度有关的系统误差[5]。振筒压力传感器不存在一个“与海拔高度有关的系统误差”,其它电测气压传感器也应如此。

采用新的重力加速度订正公式后,差异可望达到可接受的程度。

此外,根据1992年资料收集平台 (DCP) 在新疆七角井气象站 (拔海高度874.4 m) 的试验资料。用隐含周期分析方法得出的结果是:人工观测气压的标准差为0.25 hPa, 自动测量气压的标准差为0.27 hPa。

2.2 气温在大气中,气温的波动相对较大。而且,太阳辐射造成的辐射误差也不能忽略。因此,不能简单地、随意地将单个对比数据进行比较,而要看一个较完整的资料系列的对比结果[6]。

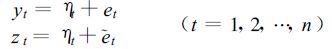

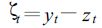

1987年7月至1988年6月,在七角井站DCP每天的4次观测收集了大量的观测资料。现以气温为例予以说明。设在t次观测时,气温的真值为ηt,人工观测值yt,自动站观测值为zt,人工观测的误差为et,自动站的观测误差为

|

(1) |

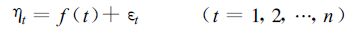

式 (1) 中气温的真值部分由周期性变化量f(t) 和趋势项 (非周期性变化量)εt组成。则

|

(2) |

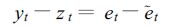

式 (1) 有

|

设

|

那么

|

方差为

|

(3) |

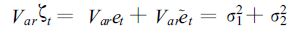

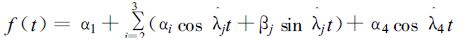

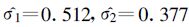

σ12是人工观测值的方差,σ22是自动站测量值的方差,这是常规方法的计算结果。用隐含周期和自相关模型求出σ12-σ22,然后与式 (3) 联解,就可分别求出σ1和σ2。式 (2) 周期部分可根据傅立叶级数理论,则有

|

(4) |

式 (4) 中,k是周期项的个数,λj为频率,αj,βj是与λj相应振幅有关的量。

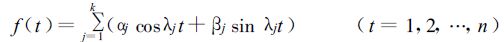

实际计算结果是:

|

(5) |

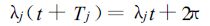

由于三角函数以2π为周期,所以Tj为λj相应的周期,则有

|

所以,Tj=2π/ λj,即T2=1461.4,T3=4,T4=2。

由于在实验时每天有4次测量,若以日为单位,气温周期变化为365.31和0.5,这与日常经验相符。

也就是说,每天4次气温观测资料,用隐含周期分析的方法可以解析出大气中365.31日的年周期波动和大气中0.5日 (即半天) 的周期波动。这与取样定理是一致的。同理,如果自动气象站每1h观测1次,就可以捕捉到周期为2h的大气波动。自动气象站的优越性就更显而易见了。

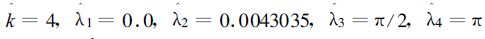

根据经验,气温的趋势项 (非周期部分) 是自相关的。故用一阶自回归模型来描述它。

|

(6) |

其中ρ为自相关系数,ut是一个正态分布的随机变量,经计算,

由以上数据来看,DCP与有线遥测仪的不确定度 (2倍标准差) 是不同的,这是因为前者还包含了大气中气温的不确定性,而后者只是两种仪器的对比结果。

2.3 相对湿度在人工观测中,气温在-10.0 ℃以上,使用百叶箱干湿表,由于干湿表A值采用前苏联的数值,使得测出来的相对湿度,出现偏大的系统误差。在-10.0 ℃以下,用毛发表 (经订正图订正) 测湿,误差很大。

在自动气象站中,用湿敏电容全程测湿,其测量原理与人工观测差别很大。

湿敏电容在相对湿度为80 %以下时,线性度好,测湿性能较好。在低温下,湿敏电容的测湿性能明显地优于毛发表。但湿敏电容在相对湿度为80 %以上时,开始出现非线性,使用时应予以校正。而在相对湿度接近100 %时,出现明显的失真,这种情况在高温、高湿下更为明显。虽然可以通过软件予以纠正,但它此时降湿速度明显下降,这是一个需要注意和改进的问题。

2.4 风向风速人工观测所用的电接风向风速计与自动气象站中使用的光电式风标风杯传感器,无论从原理、分辨率、准确度等各方面差别都很大,而且观测方法上又极不相同。因此,它们之间出现差异就是必然的,用如下方法来评估这种差异:

(1) 启动风速电接风向风速计的启动风速设计为2 m/s, 因此,应该比较≥2 m/s以上的数据。

(2) 2 min平均风向风速人工观测中,由于观测员任务较重,在2 min风向风速观测中,很少有人真正做到观测2 min时间。即使观测2 min, 靠人工去求平均值也不可靠,因此,2 min风向风速观测值不应在比较之中。

(3) 10 min风向风速在人工观测中,10 min最多风向和平均风速是用记录仪测得的,比较可靠,应该只比较两种测量体制中的该项记录。

(4) 误差范围电接风向风速计风向的误差是±11.25°,自动观测风向的误差是±10°。

(5) 风向相符率在自然条件下,风向在时间和空间分布上差别很大。因此,只需求出两者相符的百分率。

相符百分率 (%)=(相符次数/总次数)×100 %

电接风向风速计启动风速为2 m/s, 因此在统计中不计2 m/s以下的记录。它的风向22.5°为1个方位,而自动气象站中的风向测量准确度为±10°。当自动气象站所测风向对应的角度范围,如NNE为1.25°~43.75°,NE为23.75°~66.25°时,即可认为两者相符,以此类推。在多台有线遥测仪的对比实验中,10 min平均风向的相符率平均在75 %~80 %之间。2001年1~12月青海全省自动气象站的10 min平均风向的相符率为66 %,与其它试验结果相近。

(6) 风速标准差只需求2 m/s以上,10 min平均风速的标准差,并分析与人工观测值的差异。

DCP现场实验表明,用隐含周期分析法得出的人工观测风速标准差为0.97 m/s, 自动气象站为0.89 m/s, 两者比较接近。当然其中都包含了大气中风速不确定性在内。有线遥测仪现场对比实验表明,自动气象站10 min平均风速不确定度为0.85 m/s, 即标准差为0.43 m/s。在2001年1~12月青海全省自动气象站的10 min平均风速的对比观测中,10 min平均风速的不确定度为0.04 m/s, 这是十分理想的结果。

2.5 雨量在人工观测中,普遍认为雨量器测出的结果是可靠的,其实不然。根据中国气象科学研究院大气探测所从1992年开始,在全国30个站 (每省一个站其中不包括台湾省) 与标准雨量器 (一种安装在地坑中的、承水口与地面齐平的、承水口四周有防溅雨栅格的、被世界公认的测雨标准器)7年的对比结果,雨量器的平均百分误差为6 %~7 %,这是在分析自动气象站测雨误差时需注意的一个问题。

自动气象站中采用的翻斗雨量计要完全避免干扰信号的影响,还有技术上的困难。只要有一次测量错误,就使月、年降水量产生错误。此外,正当下雨时,人工观测过程中就有雨量损失,致使产生较大的对比误差。以上两种误差,在降水量小时,其百分误差很大。

因此我们认为,根据目前自动气象站的实际情况,雨量的对比观测应以一次降水过程为起止点。

有线遥测仪的现场对比资料的结果是:降水量小于10 mm时,差值绝对值的平均值为0.5 mm, 月降水量的百分误差为10 %左右; 10 mm以上降水过程的百分误差为6.5 %左右。整个考核期内可比累计降水量的百分误差为10 %左右。

根据2004年中国气象局颁布的《地面气象观测规范》的规定,自动气象站测得的雨量值只做为发报值用,台站仍保留雨量器,在每天08:00,20:00人工观测雨量,做为气候资料用。

在自动气象站的发展中,如何提高雨量传感器的测量准确度,是有待研究的问题。

2.6 地温(1) 地温测量的复杂性

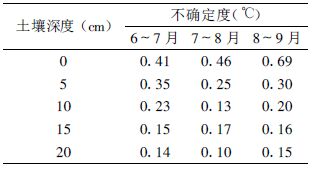

太阳辐射加热下垫面后,使土壤温度迅速上升。由于土壤各处的物理化学性能不同,即比热不同,同样的热量,温度升值却不同。试验证明,在面积不大的观测场内,土壤中水平温度场分布不均匀,垂直温度梯度很大,特别是在夏日晴天时更为明显。加之,在土壤中,辐射传热作用较弱; 对流传热几乎不存在; 土壤是热的不良导体,热传导进行较慢。这样就使土壤中温度水平不均匀性和垂直梯度不容易达到应有的平衡。同时,地表测温还受强烈太阳辐射影响,凡此种种,使得地温测量中,难以获得代表性的测量值,也难以判断哪一种仪器的测量较为可靠。1993年10月至1994年9月,在南宁和保定,1995年6月在香河进行了浅层地温对比试验[7]。

(2) 土壤中水平温度场的不均匀性

在香河用三组玻璃温度表所做的实验结果是:夏日晴天地温变化剧烈时,土壤中水平温度场不均匀性十分明显。即使两地同一类型温度表安装的深度准确相同,在相距0.6 m左右的两支温度表的示值一般可相差0.4~1.6 ℃。

(3) 土壤中垂直温度分布

在香河用三组玻璃温度表所做的实验结果是:在夏日晴天时0~5 cm的温度差除20:30较小外,其它时间 (不是极值出现的时间) 可达8.4 ℃,最低也有3.5 ℃,如果安装误差有±1 cm, 就可造成0.70~1.68 ℃的误差。这在安装时是很容易遇到的。

(4) 遥测地温仪的不确定度

表 2中的数据是香河的遥测地温仪与玻璃地温表对比的结果,观测是同时间进行的。

|

|

表 2 三套浅层遥测地温仪不确定度的平均结果 |

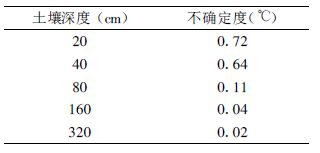

表 3中的数据是青海自动气象站正点观测获得的,而玻璃地温表是按人工观测的时间观测获得的。

|

|

表 3 2001年1~12月青海全省自动气象站20 cm以下地温的不确定度 |

20 cm地温表 2与表 3有差别,可能是观测时间不同造成的,尽管如此,这样的结果是令人满意的。

(5) 自动测量地温的科学性

自动气象站中,使用铂电阻温度传感器测量地温,该传感器有高度的稳定性,它们使用的是同一个变换器,由电子开关按设定程序一一接通,只要传感器没有出现漏水等现象,测定的温度较为正确,而且其观测方法比人工观测更客观。

当与人工观测用玻璃温度表测得的温度出现较大差异时,可能是土壤中水平温度分布不均一造成的; 或是土壤中温度垂直梯度过大造成的。

为了分析这种差异,对浅层地温来说,只要比较20 cm地中温度即可; 对深层地温来说,只要比较320 cm地中温度即可。

根据现场试验,三套遥测地温仪20 cm地温的不确定度为0.13 ℃; 而在有线遥测仪中20 cm地温的不确定度为0.32 ℃左右,这都是可以接受的数值。

3 结论自动与人工观测数据的差异是多种原因造成的。这些原因包括仪器的原理不同,观测时间和空间不同,采样方式与算法不同,观测时次不同等等。

自动气象站的观测结果比人工观测更为客观、科学,因而更接近大气中的实际情况。就基本气象要素而言,气压、气温、风向、风速、地温、低温下测湿等,自动气象站具有明显的优势。在雨量测量上,虽然自动气象站在提供雨量累计量方面还有缺点,但它能及时提供雨量信息,作为天气预报上使用是有优越性的。在测湿中,虽然自动气象站在高温高湿下测湿效果不理想,但在其它湿度范围,也有优势。

自动气象站的推广使用,标志着我国地面气象观测发展到了一个新水平,它将为准确地预报天气提供更多有用的地面气象信息。

| [1] | Secretariat of WMO. Guide To Meteorological Instrumment and Method of Observation. Fifth edition, 1983. |

| [2] | Secretariat of WMO. Guide To Meteorological Instrumment and Method of Observation. Sixth edition, 1996. |

| [3] | 中央气象局. 地面气象观测规范. 北京: 气象出版社, 1979. |

| [4] | 中国气象局. 地面气象观测规范. 北京: 气象出版社, 2003. |

| [5] | 李建英, 贺晓雷. 水银气压表的温度重力修正和重力引用问题. 气象科技, 2003, 31, (1): 42–44. |

| [6] | 郭锡钦, 曾书儿, 王金钊. 自动气象站的动态试验及其测量准确度. 应用气象学报, 1994, 5, (2): 176–183. |

| [7] | 任芝花, 郭锡钦. 浅层地温对比试验结果. 气象, 1996, 22, (11): 29–32. |

2004, 15 (6): 719-726

2004, 15 (6): 719-726