2. 南京大学大气科学系, 南京 210093;

3. 浙江省舟山市岱山县气象局, 岱山 316200

2. Department of Atmospheric Sciences, Nanjing University, Nanjing 210093;

3. Daishan Meteorological Bureau, Daishan 316200

长江三角洲地区是我国经济比较发达的地区,每年都要受到热带气旋影响,经济损失很大,其中影响最大的主要是东海热带气旋。一直以来,东海的热带气旋是长三角地区台风汛期关注的重点,而南海热带气旋的影响没有引起足够重视。实际上,南海热带气旋也能引起长三角地区强烈的降水。9914号强热带风暴在福建沿海登陆后,长三角地区产生了强降水,最大过程降水量为372 mm。关于南海热带气旋对长三角地区降水的影响,以前研究得较多的是南海热带气旋对梅雨的影响[1~3],对整个汛期的影响还没有完整的研究。陈联寿等指出[4,5]登陆热带气旋往往有四块雨区,第四块雨区出现在远离台风的北方中纬度西风槽前,由于距离甚远,往往受到忽视。这种影响的物理机制尚未研究很透,目前数值预报对这块雨区的预报也很困难,所以有必要进一步研究。本文主要研究南海热带气旋影响期间,长三角地区的降水情况,以及南海热带气旋频数的分布情况,并且用西太平洋副高指数、500 hPa高度、西太平洋海温等资料来分析其中的影响机制。

1 历史资料统计分析热带气旋资料取自1949~2000年的台风年鉴,降水资料通过台风年鉴上的《总降水量图》读取,它指一次热带气旋过程中在我国引起的降水总量分布图,包括热带气旋和其它天气系统共同造成的降水。

南海热带气旋选取的标准是:在福建厦门和广东珠江口之间登陆的有编号的热带气旋,即不包括热带低压。

长三角地区降水资料的选取范围是:28°~32°N之间,120°E以东的地区,也就是大约在江苏南通以南,浙江温州以北,杭州以东的范围。在这个范围内根据《总降水量图》的降水量等值线分布情况读取最大的降水量。

以下提到的南海热带气旋和长三角地区都是指上述范围的。

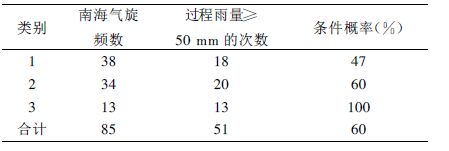

经统计,1949年到2000年的南海热带气旋共有85个。分成3类:1类是气旋中心未达到25°N就消失或减弱为低气压; 2类是气旋中心越过25°N线,但未进入浙江、江苏省境内; 3类是气旋中心进入浙江、江苏省境内的。这3类气旋对长三角地区降水的影响各不相同,表 1是其统计情况,其中过程雨量是指一次气旋从影响到离开的全部过程 (一般持续时间为1~5天) 长三角地区最大的总降水量,也包括热带气旋和其他天气系统共同造成的降水。

|

|

表 1 1949~2000年长三角地区降水与南海热带气旋的统计情况 |

结果表明,85个热带气旋,其中51个给长三角地区带来了50 mm以上的雨量,条件概率为60 %,具有一定的相关性。其中第3类的相关性最好,为100 %,而且这类气旋带来的雨量都相当大,一般都在150 mm以上,但是这类热带气旋较少,仅占南海气旋总个数的15 %。值得注意的是第2类,这类气旋从南海登陆,未进入浙江、江苏省内就减弱为低气压或消失,但还是有较大的可能给长三角地区带来50 mm以上的降水。

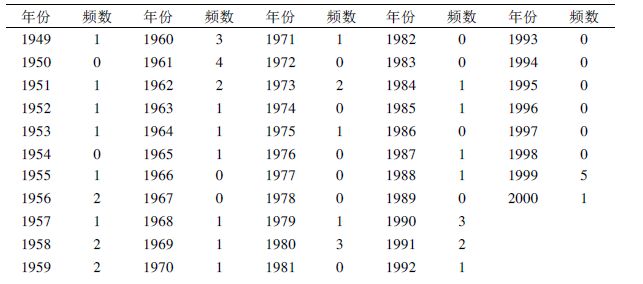

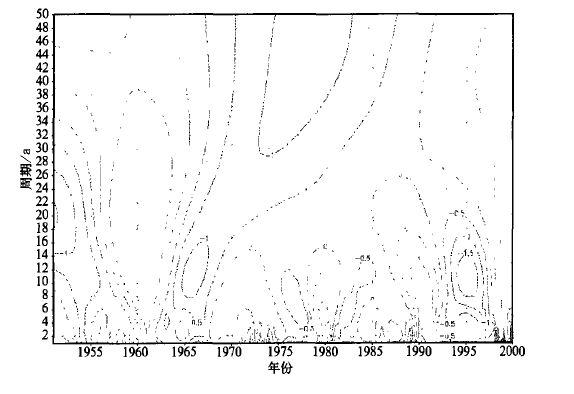

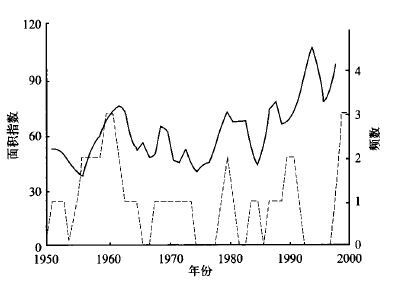

经统计,每年能引起长三角地区50 mm以上降水量的南海气旋频数也不相同,具体情况见表 2。在每个年代的初期或末期较多,有3~5个,如1961年,1980年,1990年,1999年。其余年份较少,一般只有0~2个。经分析发现,凡是厄尔尼诺年,频数都较小。两个较大的峰值年,1961年,1999年都是拉尼娜年,1999年有5次,出现历史极值,1999年是较强的拉尼娜年,但也不是所有的拉尼娜年都出现峰值。将这组数据作墨西哥帽状小波分析[6]。图 1是小波分析的结果,这个序列有明显的周期振荡。在1951年,20年左右的振荡最明显。1960年,14年左右的振荡最明显。到20世纪60年代中期,11年左右的振荡最明显,振荡的周期越来越短,振荡的幅度也越来越弱。到80年代,振荡的周期达到最短,只有两三年左右。到了90年代后,振荡的周期又开始越来越长,并且振荡的幅度也越来越大。同时,这个序列还有40~50年的低频振荡。可以用这个振荡周期的变化特征来预报未来的南海气旋的频数。

|

|

表 2 历年引起长三角地区过程雨量大于50 mm的南海热带气旋的频数 |

|

|

| 图 1. 引起长三角地区50 mm以上雨量的南海热带气旋频数序列的小波分析 | |

2 影响因子分析 2.1 副高指数特征

经分析发现,引起长三角地区50 mm以上雨量的南海热带气旋频数与西太平洋副高面积指数有较相似的变化趋势。将气旋频数序列与7、8、9三个月的副高面积指数之和组成的序列分别进行低通滤波,滤波器为:

|

(1) |

x是滤波后的序列,y是滤波前的序列,n是序列的长度。

图 2是两个序列低通滤波后的变化曲线,在1960年,1980年,1990年附近都出现了峰值,而在20世纪60年代,70年代中期,都出现了波谷。说明副高面积指数与气旋的频数有相似的变化趋势。

|

|

| 图 2. 南海热带气旋频数 (虚线) 与夏季副高面积指数 (实线) 分布 | |

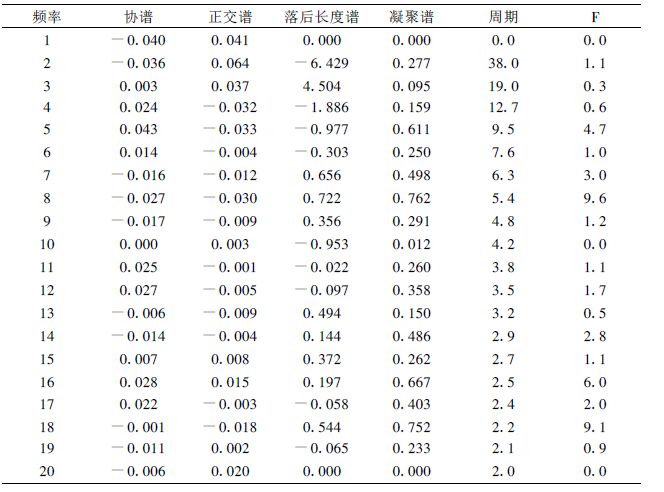

为了进一步研究引起长三角地区50mm以上雨量的南海热带气旋频数与7、8、9三个月副高面积指数之和的关系,将这两个时间序列进行交叉谱分析[7],以便揭示两个时间序列在不同频率上的相互关系,具体计算方法见文献[7]。

取最大落后长度M=20年,计算结果如表 3。其中凝聚谱最大的是0.762,通过0.05信度检验,对应的周期是5.4年,落后长度谱为0.722,在这个周期的振荡上,副高面积指数落后0.7年。通过检验的还有2.2年的周期,落后长度为0.752年,还有2.5年的周期,落后长度为0.6 67年。总的来说,南海热带气旋频数与7、8、9三个月副高面积指数之和有共同的准两年和准5年的周期振荡。在位相上,副高面积指数落后约0.7年,这说明副高面积指数与气旋的频数有相似的变化趋势,副高面积指数大,说明副高强盛,引起长三角地区50 mm以上雨量的南海热带气旋也较多,而且次年副高面积指数也很大。根据它们各自的周期性变化趋势可以预测未来的变化趋势,如果引起长三角地区50 mm以上雨量的南海热带气旋很多,可以预报来年夏季副高面积指数也很大,如果气候数值预报模式预报出夏季副高面积指数将达到峰值,则引起长三角地区50 mm以上雨量的南海热带气旋也比较多。

|

|

表 3 南海热带气旋频数与副高面积指数交叉谱分析结果 |

2.2 高度场特征 2.2.1 影响类型分析

1949年到2000年由南海热带气旋引起的长三角地区的过程降水量大于200 mm的过程共有8次,其天气系统可分成三种类型:

(1) 热带气旋低压型副高588 dagpm线在125°E以东,黄河以南没有明显的西风槽,30°N以南有热带气旋或减弱的低压,有时有台风倒槽。根据文献[8]台风登陆的总能量再度增长的主要是潜热能,而此时潜热能的增长是同台风东侧低层偏南急流有密切关系,台风东北象限内潜热能增长最盛,特大暴雨恰也在这个象限,所以这种类型下,东部地区的降水主要与气旋有关。8712、7315号气旋就是属于这种类型 (图 3a)。

|

|

| 图 3. 长三角地区过程雨量在200 mm以上的500 hPa天气形势 (a) 热带气旋低压型,(b) 副高与气旋结合型,(c) 冷空气型 | |

(2) 副高与气旋结合型该类型副高的势力较强,副高与大陆高压连成一体,592dagpm线的范围也很大,或者副高虽然没有与大陆高压连成一体,但西风槽槽底位置偏北,副高有西伸加强的趋势,气旋的强度也较强,能分析出572 dagpm线,6120、9018号气旋是属于这种类型 (图 3b)。

这种类型副高的作用主要为:①高压南面与气旋之间形成很强的东南急流,向华东地区输送水汽。文献[9]指出,台风登陆后西太平洋副高与台风间形成的偏东南风低空急流具有明显的超地转特征,它是触发台风暴雨的关键系统。②高压体内的下沉气流在低层辐散,由于介质的连续性,必然在周围产生辐合,加强了气旋的辐合上升气流,有利于气旋的对流加强,从而有利于气旋强度的维持。

当然热带气旋本身也有重要的作用,和前面第一种类型一样。

(3) 冷空气型该类型必须同时有三个系统:西风槽、副高、南海气旋。西风槽位置一般在110°E以东,槽底在30°N以南,副高位于125°E以西,经向度较大。9009、9116号气旋都是属于这种类型 (图 3c)

这种类型与华北台风暴雨的形势相近,只是西风槽系统的纬度偏低。关于华北台风暴雨,有很多人已经作了研究分析。文献[10~13]指出西风槽中的冷空气与台风低压外围东北部的暖湿气流相遇,形成斜压锋区,产生湿斜压不稳定。近地层弱冷空气的入侵,触发不稳定能量释放,形成中尺度对流云团。那么同样在中低纬度地区,弱冷空气与南海气旋的暖湿气流相遇,也能产生湿斜压不稳定,并触发不稳定能量释放。雷小途等[5]指出热带气旋向中纬度地区的能量频散,能激发中纬度地区的一些中小尺度系统或使原有系统加强,其结果均造成中纬度地区的连续性降水,这种情况在登陆热带气旋移到青藏高压、副高、西风槽之间的鞍形场中心区时较常见。

在这种类型中,副高除了有在第二类型中提到的形成急流和维持垂直环流两种作用外,还能阻碍热带气旋东移,引导其与西风槽发生相互作用。

2.2.2 异常年的北半球高度场特征从表 2可以看出,引起长三角地区50 mm以上雨量的南海热带气旋频数每年都不相同,将频数在3以上的称为异常年。文献[14]研究发现影响华东地区的热带气旋汛频数的局地性异常变化是汛平均环流半球性调整的结果。下面从500 hPa高度场及海温等资料来探讨频数异常的影响因子。

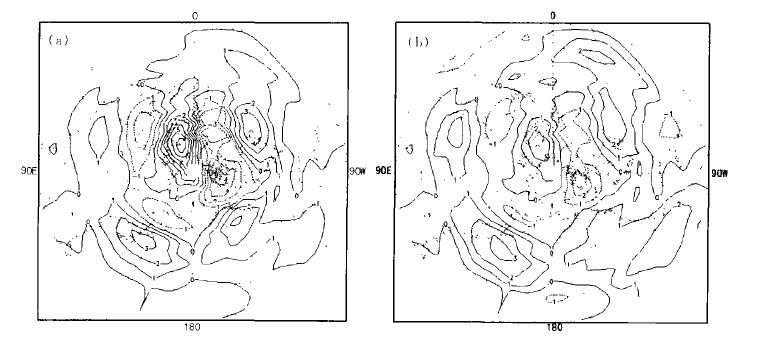

为了全面了解异常年的大气环流特征,利用欧洲中心的1951~1999年的月平均高度场资料,计算异常年7、8、9三个月的500 hPa高度的距平及异常年与其它年份的t统计量。统计结果,两者比较相似。7月份,差异最显著的地方在大西洋,北大西洋北部及东欧地区t为负,大西洋南部为正,正中心为3.9(t>2.0,通过0.05的信度检验),t>2.0的范围很大,大约跨40个经度,10个纬度。北太平洋与东亚大陆都为正值,在北太平洋与我国河套地区附近各有一正中心,我国30°N以南大部分地区为负值,这与前面个例分析中的第一和第二类形势相对应。8月份,大西洋副高异常偏强的范围进一步加大,t>2.0的范围跨约60个经度,约20个纬度,在亚欧交界处,里海以北有一负的显著区。东太平洋,有一明显的正值区,正中心为3.4,西太平洋及东亚地区没有显著的差异。9月份差异最显著 (图 4),整个大西洋基本为正值,但t>2.0的范围有所缩小,并分裂为两个中心,一个在大西洋北部,一个在非洲西岸。北欧有一正中心,极地为正值,极涡偏向西半球。亚洲和北太平洋基本都是正值区,在日本以东的洋面上和青藏高原各有一个正中心,日本以东洋面有大片t>3.0的区域,说明副高异常偏强。在副高北侧110°E附近有一浅槽,这与前面个例分析中的第三类的形势相对应,这说明这种形势具有普遍性,西太平洋副高偏强,加上副高北侧弱冷空气活动,是南海热带气旋引起长三角地区的降水的重要原因。纵观这三个月的情况,共同点是大西洋副高都显著偏强,这可能也是原因之一,目前从天气学上尚分析不出其中的机制,从波的传播和能量频散的角度上可以探讨一下。

|

|

| 图 4. 异常年9月份的500 hPa高度距平 (a) 和t统计量 (b) | |

2.2.3 海温分布特征

计算异常年9月份的太平洋海温距平及异常年与其它年份的t统计量,结果发现:海温在30°~45°N,140°~155°E之间,也就是紧邻日本的洋面上,差异最显著,明显偏高,最大的距平达到1.0℃,这与高度场的偏高也是一致的。另外还有几个差异显著的地方,(30°N,125~130°E),偏高; (10°N,90°W),偏低; (35°N,135°E),偏低。总的来说,在170°E以东,t基本为正值,海温偏高; 在170°E以西,海温偏低,也就是说西太平洋海温偏高。海温的变化改变了海洋对大气的热力强迫,这种强迫作用通过海气界面的感热和潜热的垂直输送以及辐射交换提供给大气,成为大气的直接能源,从而改变了大气的状况[15],使得副高偏强。由于强副高的存在,引起气旋外围环流增强,并形成东西向垂直环流,引发了长三角地区的强降水。

3 结论(1) 在福建厦门和广东珠江口之间登陆的热带气旋虽然距离长三角地区较远,但仍然有可能给长三角地区带来较大的降水,如果路径预报气旋会进入浙江、江苏省境内,则有很大可能出现150 mm以上的降水。

(2) 每年引起长三角地区50 mm以上降水的南海气旋一般为0~2个,有些异常年份有3~5个,多发生在年代初期或末期。用小波分析这个时间序列,发现有周期性振荡,小波系数在时间和频率上的分布都有一定的规律。

(3) 南海气旋频数与7、8、9三个月西太平洋副高面积指数之和具有相似的变化趋势,经交叉谱分析,二者具有共同的准2年和准5年的周期振荡,副高面积指数落后0.7年。

(4) 南海气旋频数异常年夏季东亚的大气环流特征是西太平洋副高显著偏强,有时中纬度地区在110°E附近有弱西风槽,三个系统共同作用,在长三角地区产生降水。在极地附近,500 hPa高度异常偏高,极涡偏向西半球,大西洋副高也显著偏强,尤其是8月份,这其中的影响机制尚不清楚,有待进一步探讨。

(5) 南海气旋频数异常年夏季西太平洋海温偏高。海温的偏高使得副高偏强,由于强副高的存在,引起气旋外围环流增强,并形成东西向垂直环流,这就是南海气旋引起长三角地区强降水的形成机制。

| [1] | 任金声. 南海登陆热带气旋与江淮出梅. 气象, 1993, 19, (3): 25–28. |

| [2] | Chen L S. An overview on the interaction between tropical and mid-latitude weather systems. WMO/TD, No. 731, 1995.83~86. |

| [3] | Cheng Z H, Kang D, Chen L S, et al. Interaction between tropical cyclone and Meiyufront. ACTA Meteo Scinica, 1999, 13, (1): 35–36. |

| [4] | 陈联寿, 徐祥德, 罗哲贤, 等. 热带气旋动力学引论. 北京: 气象出版社, 2002. |

| [5] | 雷小途, 陈联寿. 热带气旋与中纬度环流系统相互作用的研究进展. 热带气象学报, 2001, 17, (4): 452–461. |

| [6] | 魏凤英. 现代气候统计诊断与预测技术. 北京: 气象出版社, 1999. |

| [7] | 黄嘉佑. 气象统计分析和预报方法. 北京: 气象出版社, 2000. |

| [8] | 晁淑懿, 仇永炎. 9608号台风登陆北上总能量变化及渤海高压维持. 气象, 1998, 24, (6): 3–10. |

| [9] | 黄文根, 邓北胜, 熊廷南. 一次台风暴雨的初步分析. 应用气象学报, 1997, 8, (2): 247–251. |

| [10] | 蒋尚城. 中低纬度系统的相互作用的特大暴雨. 北京: 气象出版社, 1992. |

| [11] | 杜青文, 张迎新. "96.8"特大暴雨的中尺度对流云团特征. 气象, 1997, 23, (10): 39–43. |

| [12] | 江吉喜, 项续康. "96.8"河北特大暴雨成因的中尺度分析. 应用气象学报, 1998, 9, (3): 304–313. |

| [13] | 杨晓霞, 王景昌, 高留喜, 等. 热带气旋大暴雨天气的初步分析. 气象, 1997, 23, (10): 44–48. |

| [14] | 吴达铭, 雷小途. 华东地区热带气旋汛频数异常时的环流分析. 应用气象学报, 1999, 10, (2): 213–218. |

| [15] | 张卫青, 钱永甫. 全球海气相互作用关键区及区内气候特征分析. 热带气象学报, 2001, 17, (1): 23–33. |

2004, 15 (6): 688-695

2004, 15 (6): 688-695