20世纪90年代以来,淮河流域先后多次发生大洪水。1991年仅安徽、江苏两省受灾人口达到71 %,农作物受灾面积占60 %,直接经济损失达450亿人民币; 1999年皖南、苏北和苏南出现50年不遇的大洪水; 2003年6月下旬至7月中旬,淮河流域出现特大暴雨,其雨量之大,持续时间之长,影响范围之广,为历史上罕见,淮河流域雨情和水情均超过1991年。近年来,许多气象学者对1991和1998年江淮暴雨[1~8]、1998年华南特大暴雨[9]等过程及成因进行了分析研究,为大范围特大暴雨研究奠定了基础。本文利用地面加密资料对2003年汛期淮河流域大洪水的雨情、水情特征进行了具体分析。

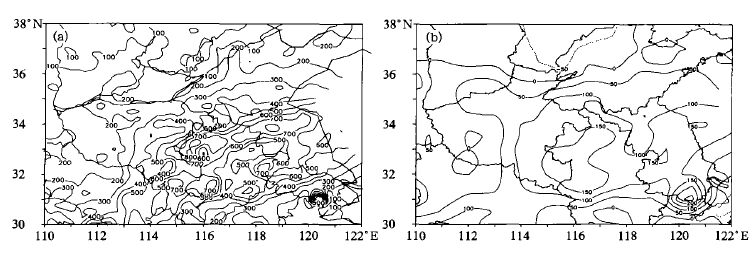

1 2003年淮河流域降水分布特征2003年6月21日,我国主要降水带从华南、江南南部北跳到淮河流域,并在该地区持续长达30d之久。6月21日淮河流域入汛后共出现了7次强降水过程,降水总量一般为200~500 mm (图 1a),其中安徽北部、江苏中北部达500~700 mm。安徽北部、河南东南部、江苏北部等地降水总量普遍比常年同期偏多1~2倍,局地偏多2~3倍 (图 1b)。

由2003年6月21日~7月22日500 hPa平均高度场 (图略) 可以发现,欧亚中高纬呈两槽一脊形势。欧洲槽中不断有冷空气从阻高底部经巴尔喀什湖、黄河上游和青藏高原东部南下或从贝加尔湖长波槽中分裂冷空气沿中纬度锋区经黄河上游、华北与副高西北侧的暖湿气流频繁地交锋于淮河流域,造成6月22~23日、24~27日、29日至7月3日、4~7日、8~11日、12~13日、21~22日共7次强暴雨天气过程。7次暴雨过程降雨的时空分布如下:

|

|

| 图 1. 2003年6月21日~7月22日淮河流域降水量 (mm)(a) 和降水距平百分率 (%)(b)(相对于1971~2000年平均值) | |

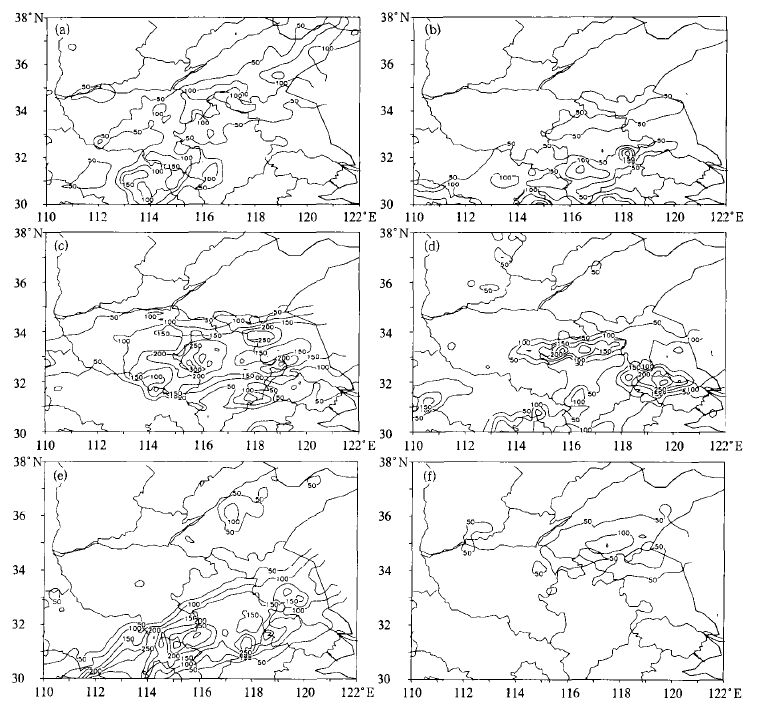

(1) 6月22~23日,受副热带高压北抬和低层切变线的共同影响,山东中南部、河南大部、安徽大部、江苏中北部、湖北东部出现大暴雨天气过程,雨带呈东北—西南走向,有3个强降水中心,分别位于湖北麻城、河南商丘和山东沂南附近。降水量一般为50~100mm, 其中湖北东部大别山区,河南东部和南部以及山东南部的降水量达110~190 mm (图 2a)。强降水主要出现在23日,日降水量超过100 mm的站数达49个,日降水量超过150 mm的有5个,最大降水量出现在湖北东部。这是2003年淮河流域梅雨期的第一次强降水过程。

(2) 6月24~27日,主要雨带南压到江南北部,但淮河流域受补充冷空气的影响出现了大暴雨天气过程,雨带呈东西走向,2个降水中心分别位于湖北东部和安徽中部,降水量一般为50~100 mm, 部分地区为110~150 mm (图 2b),降水量超过150 mm的站点有:安徽全椒198 mm, 湖北云梦152 mm。

|

|

| 图 2. 2003年6~7月淮河流域降水过程降水总量分布 (单位:mm) 6月22~23日 (a),6月24~27日 (b),6月29日~7月3日 (c),7月4~7日 (d),7月8~11日 (e),7月12~13日 (f) | |

(3) 6月29日~7月3日,由于副热带高压的再次向北摆动,与北方冷空气交汇于淮河流域,导致2003年淮河大洪水期间持续时间最长,降水量最大的一次大暴雨天气过程。降雨带基本呈东西向分布,强降水中心分别位于安徽北部和江苏北部。河南黄河以南地区、湖北东部、安徽中北部、江苏大部出现了暴雨或大暴雨,降水量一般为50~200 mm, 其中河南东南部、安徽北部、江苏北部的部分地区的降水量达210~250 mm (图 2c),降水量超过250 mm的地点有:安徽临泉251 mm、颖上253 mm、太和283 mm、阜南314 mm, 江苏宿迁258 mm、睢宁263 mm。这一次强降雨过程导致了淮河流域的第一次洪峰。

(4) 7月4~7日,降雨带覆盖江淮、黄淮地区,有两条强降水轴线,一条位于长江中下游沿江地区,降水量一般为50~100 mm, 其中安徽东部沿长江地区、江苏沿江地区降水量有150~250 mm, 其中降水量超过250 mm的地点有:江苏靖江252 mm、丹阳317 mm、扬州256 mm、丹徒239 mm、南京214 mm。另一条降水轴线位于淮河北部沿淮地区,降水量一般为50~100 mm, 其中河南东部、安徽北部的部分地区降水量达100~200 mm, 降水量超过200 mm的地点有:安徽蒙城218 mm、太和262 mm、全椒202 mm (图 2d)。

(5) 7月8~11日,强降水发生在江淮地区。湖北东部、河南南部、安徽大部、江苏大部出现了暴雨或大暴雨。降水量一般为50~100 mm, 其中江淮地区的降水量达150~200 mm, 降水量超过200 mm的地点有:湖北麻城296 mm, 河南新县237 mm、商城239mm, 安徽霍山232 mm、金寨291 mm、当涂221 mm、无为261 mm、铜陵264 mm, 江苏宝应208 mm (图 2e)。

(6) 7月12~13日,淮河流域遭受了第六次暴雨袭击,雨带略有北抬,降水强度明显减弱,只有河南东南部、山东南部、苏皖北部的部分地区出现了暴雨,降水量一般为30~90 mm, 山东南部的部分地区降水量超过100 mm (图 2f)。这场降雨过后,副热带高压加强北抬,淮河流域降水出现一周左右的间歇期。

(7) 随着北方冷空气向南推进和副高南落,7月21~22日淮河流域经历了最后一次强降水过程。河南南部、安徽北部、江苏北部出现了暴雨,降水量一般为40~100 mm, 淮河沿淮北部的降水量超过100 mm (图略)。至此,淮河流域的梅雨期结束。

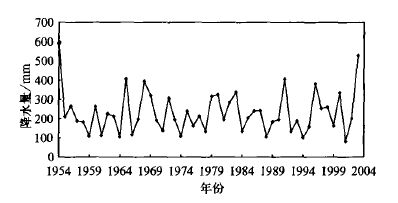

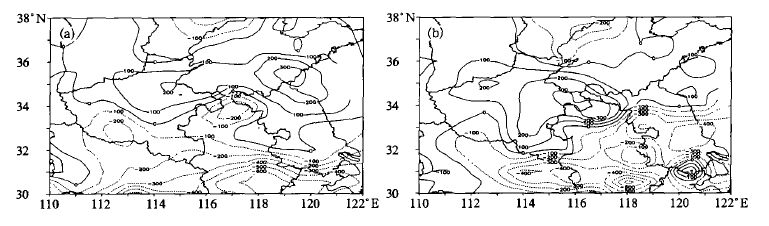

2 淮河流域历史降水量变化分析淮河流域的洪水主要是由流域内广大地区的降水汇集而成的。本文选择淮河流域15个代表站 (河南西华、驻马店、信阳、固始,安徽亳州、宿县、阜阳、寿县、蚌埠、霍山、合肥,江苏盱眙、射阳、高邮、东台),求取其逐日平均降水量,并计算得到淮河流域1954年至2003年6月21日~7月22日期间逐年降水量 (图 3)。由图 3可以看到,历史上淮河流域大洪水都与此曲线对应较好,基本反映淮河流域多年降水特征; 2003年淮河流域的降水比常年明显偏多,比1991年多122 mm, 但比1954年少64 mm, 是仅次于1954年的第二个多雨年份。2003年淮河流域降水量与1954、1991年同期降水量差值图 (图 4) 也说明了这一事实,表明本文所选15个站点基本上能代表淮河流域降水状况。从图 4b可看到,无论是6月1日~7月22日还是6月21日~7月22日期间,2003年淮河流域降水均多于1991年同期。6月1日~7月22日,一般偏多50~100 mm, 安徽北部、河南大部、山东南部偏多100~300 mm。而在2003年强降水时段 (6月21日~7月22日),一般偏多60~200 mm, 河南东部、安徽北部偏多300~400 mm。2003年6~7月与1954年同期相比,淮河下游的江苏北部偏多50~100 mm, 淮河流域中上游比1954年偏少50~200 mm, 即使在强降水时段 (6月21日~7月22日) 也呈类似的分布。

|

|

| 图 3. 淮河流域1954~2003年6月21日~7月22日降水量变化 | |

|

|

| 图 4. 淮河流域2003年6月1日~7月22日降水量与1954年 (a),1991年 (b) 同期偏差分布图 (单位:mm) | |

3 水情特征分析

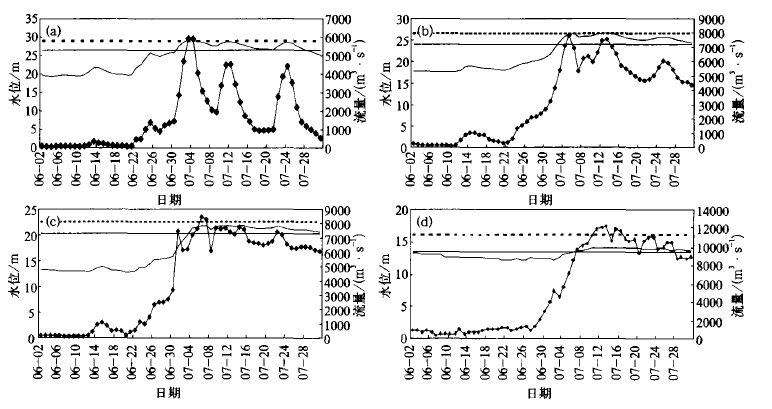

随着6月29日淮河流域强降水的开始,王家坝的水位和流量迅速上涨 (图 5a),7月1日超过警戒水位,7月2日凌晨,王家坝泄洪,7月3日淮河流域的第一次洪峰通过王家坝,流量达到5930 m3s-1,并超过保证水位 (29 m)0.41m。由于7月6~8日降水减弱和分洪强度加大,水位缓慢下降,流量快速减小。7月9日,降水强度加大,水位和流量再次上涨,7月12日第二次洪峰通过王家坝 (流量:4530 m3·s-1,水位:28.79 m)。7月13~18日降水减弱,水位、流量迅速下降。7月21~22日的降水过程造成2003年淮河流域的第三次洪峰。从总体上看,三次洪峰逐次递减,水位在警戒水位和保证水位之间振荡。

|

|

图 5. 2003年6~7月水位 (实曲线)、警戒水位 (实直线)、保证水位 (虚直线)、流量 (带 |

|

正阳关 (图 5b)、蚌埠 (图 5c)、洪泽湖 (图 5d) 的水位和流量变化幅度均小于王家坝,三次洪峰总体呈逐次递减特征,但递减幅度明显小于王家坝,水位一直处于超警戒水位之上,正阳关前两次洪峰过境时都超过了保证水位,而蚌埠和洪泽湖均未超过保证水位,蚌埠和洪泽湖的洪水流量超过1991年。

4 淮河大洪水的成因分析2003年2~5月 (2月1日~6月1日),江淮地区降水明显偏多,导致江河湖库普遍高水位,给主汛期留下了很高底水,淮河流域中下游地区连续4个月出现降水正距平,河南东部、安徽北部、江苏北部的降水距平百分率大于100 %,累积降水量普遍为300~400mm, 部分地区超过600 mm (图略)。因此,入梅后的连续降水,下垫面吸收很少,很快积水或形成径流,致使淮河暴涨。

2003年夏季强降水带长时间维持在淮河一带,雨带南北摆动的幅度很小,强降水带几乎与淮河干流重合,各条支流和上游来的洪水汇集在一起,加上本地区强降水的径流作用,6月21日~7月22日期间,淮河流域内的总降水日数普遍超过20 d, 降水强度大,强降水非常集中,淮河流域的水位全面上涨,导致了2003年淮河流域大洪水。

造成2003年夏季淮河流域特大洪涝的直接原因是7月份副热带高压位置偏南,位于江南、华南和西太平洋上空,这样的环流形势造成大量的水汽汇集在淮河流域。从850hPa风场和相对湿度场的演变图可发现 (图略),淮河流域强降水期间出现4次季风涌,将孟加拉湾和南海的水汽向北输送至淮河流域,并在此形成了水汽辐合中心; 与此同时,中高纬冷空气扩散南下 (图略),引起梅雨锋上强降水,这表明水汽输送和冷暖空气交汇是梅雨期强降水的重要条件。

2003年淮河流域洪涝灾害的另一重要原因,就是中游下段河床剖面倒比降导致的河道排泄能力不足。洪泽湖湖底海拔10~11 m, 位于河口的老子山处河床海拔9~10 m, 高出浮山处河床4~5 m, 呈明显的倒比降。这种特殊的地理环境增加了淮河流域的防洪压力,尤其是上有洪水压境,下有洪水顶托的中游地区。同时,安徽省沿淮有4处蓄洪区和17处行洪区,长期存在的问题是防洪标准低,部分行蓄洪区频繁进洪,行洪不通畅,难以达到规划要求,从而加重了洪涝灾害的程度。

5 结论(1) 6月21日淮河流域入汛后,共出现了7次强降水过程,雨带稳定,暴雨集中,强降水过程接连出现,是仅次于1954年的第二个多雨年份。

(2) 三次洪峰逐次递减,水位在警戒水位和保证水位之间振荡,蚌埠和洪泽湖的洪水流量超过1991年。

(3) 前期江淮地区降水明显偏多,导致江河湖库普遍高水位,给主汛期留下了很高底水,因此,入梅后的连续降水,下垫面吸收很少,很快形成积水或径流,致使淮河洪水暴涨。

(4) 淮河中游下段河床剖面倒比降导致的河道排泄能力不足,也加重了洪涝灾害的程度。

| [1] | 丁一汇. 1991年江淮流域持续性特大暴雨研究. 北京: 气象出版社, 1993. |

| [2] | 周自江, 宋连春, 李小泉. 1998年长江流域特大洪水的降水分析. 应用气象学报, 2000, 11, (3): 287–296. |

| [3] | 国家气象中心. '98中国大洪水与天气预报. 北京: 气象出版社, 1999: 1-34. |

| [4] | 张顺利, 陶诗言, 张庆云, 等. 1998年夏季中国暴雨洪涝灾害的气象水文特征. 应用气象学报, 2001, 12, (4): 442–457. |

| [5] | 陶诗言, 倪允琪, 赵思雄, 等. 1998夏季中国暴雨的形成机理与预报研究. 北京: 气象出版社, 2001. |

| [6] | 毕宝贵. 南方持续暴雨, 北方多雷阵雨. 气象, 1998, 24, (9): 58–61. |

| [7] | 陶诗言. 中国之暴雨. 北京: 科学出版社, 1980. |

| [8] | 冯佩芝, 李翠金, 李小泉, 等. 中国主要气象灾害分析1951-1980. 北京: 气象出版社, 1985: 29-42. |

| [9] | 周秀骥, 薛纪善, 陶祖钰, 等. '98华南暴雨科学试验研究. 北京: 气象出版社, 2003. |

2004, 15 (6): 681-687

2004, 15 (6): 681-687