2. 中国气象科学研究院, 北京 100081

2. Chinese Academy of Meteorological Sciences , Beijing 100081

大气与海洋是气候系统中两个重要的成员, 因此在大气环流模式和海洋环流模式各自发展的基础上建立海气耦合模式是很有必要的。目前, 世界上有影响的海气耦合模式主要有美国国家大气研究中心 (CSM/NACR)[1]、美国地球物理流体力学实验室 (GFDL)[2]、美国空间飞行研究中心 (GISS)[3, 4]、英国气象局 (UKMO的Unified Model)[5]、德国Max-Plank气象研究所 (MPI)[6]、澳大利亚联邦科学和工业研究组织 (CSIRO)[7]等各自研究开发的模式。国内中国科学院大气物理研究所GOALS模式及其最新版的FGCM [8~10]和国家气候中心的NCC/IAPCGCM [11~13]模式也比较成熟。

根据实际的计算条件, 本文选取GISS海气耦合模式进行实验。G ISS模式已被用于一系列的研究, 包括IPCC未来情景下气候模拟[3, 4, 14], 气溶胶对中国气候影响[15]等。本文将主要评估模式在亚洲区域的预报能力和性能。

1 模式简介GISS海气耦合模式是一个全球格点模式。大气与海洋格点的水平分辨率均为5°×4°(经度×纬度)。水平方向每个格点对应的地形要么全是陆地, 要么全是海洋。其中, 陆地部分包括大陆、大陆冰川、湖泊和湖冰, 海洋部分为海水和海冰。

大气垂直层分为9层。大气质量、动量方程差分使用Arakawa C格点方案, 这使得大气模式和海洋模式能够协调起来, 在C网格中, 格点纬向风速定义在东西向两相邻格点的中间, 经向风速在南北两相邻格点之间, 这样定义可以方便处理海岸线的分布, 是其优点。另一个优点是C网格点方案使得地转适应过程的计算和重力波的传播更接近现实情况。

该模式中由水蒸气凝结成云致雨的机制有两种:第一种机制是大尺度的稳定层结凝结。这个过程中释放的所有凝结物在其相邻的未达到饱和的低层中蒸发, 或是在所有低层达到饱和的情况下产生降水。第二种是小尺度范围内的对流降水。这种情况主要是由积云产生, 积云参数化方案采用的是Arakaw a [16]的方案。

GISS模式用的是一个简化的大气边界层方案。其中假定了表面气体的物理量与大气层第一层值和其垂直梯度线性相关。但简化的边界层方案修正了低纬降水问题, 同时通过使用隐式时间差分格式, 减少了地面温度的扰动。

由于海洋每处的海底深度不一样, 因此海洋模式垂直层层数最大为13层, 有的地方则少于13层。海洋每层标准厚度自上向下为12、18、27、40.5、61、91、137、205、308、461、692、1038、1557 m。底端深度满足公式24 ×(1.5z-1) , 其中z为层数。

在海洋模式中, 采用的计算格式和大气模式一致为Arakawa C格点方案, 在计算动量时仅用流速所在格点两侧的格点质量。海洋中的物理过程包括海洋对流、垂直扩散和底部摩擦。每一个水平格点均进行测试。GISS海洋模式包含12个峡谷, 峡谷中水的质量是无辐散的。质量通量的变化仅与压力梯度项有关。每个海峡最底部的摩擦系数相同。

大气与海洋模式动力积分步长均为7.5 min, 物理过程的计算间隔为1 h。因此海洋、大气模式能够同步耦合。耦合程序见表1。

|

|

表 1 耦合程序 |

我们用该海气耦合模式积分了104年, 试验模拟的起始资料为NMC 1977年12月1日观测的大气资料和Levitus [17]的1°×1°的温度和盐度场 (综合到5°×4°分辨率) 资料。在积分过程中, 模式在前50多年的时间里进行调整, 因此, 我们取后50年平均作为气候平均状态来讨论该模式模拟状况, 评估其对气候的模拟能力。

2 模拟结果 2.1 大气模拟结果GISS模式气候模拟结果已有论述[18], 我们将不再重复, 而重点放在对亚洲地区模拟的分析。

模拟的夏季 (JJA) 和冬季 (DJF) 表面气温, 无论冬夏, 其水平分布形态与实际分布相吻合。将全球纬向平均的模拟值和实测值相比较, 两者是比较一致的。在东亚地区, 地表气温的四季分布是接近实际的, 但模拟的冬夏气温总体略偏冷 (图略)。青藏高原地区的地面感热通量, 平均而言, 冬季 (DJF) 最小, 春季 (MAM) 有所增加, 夏季 (JJA) 达到最强, 秋季 (SON) 则减弱 (图略)。这种季节变化趋势被很好的模拟出来了, 但与实测相比, 其感热加热强度明显偏弱。因此, 该模式在对青藏高原的物理过程处理上还有待于进一步的完善。冬夏大气活动中心如冬季大陆东部高压、阿留申低压, 夏季大陆低压和海洋高压均模拟出来, 冬季西伯利亚冷高压位置和实际气候平均位置十分接近, 但夏季太平洋副热带高压位置比较偏北, 中心到达阿留申地区, 是不真实的 (图略)。

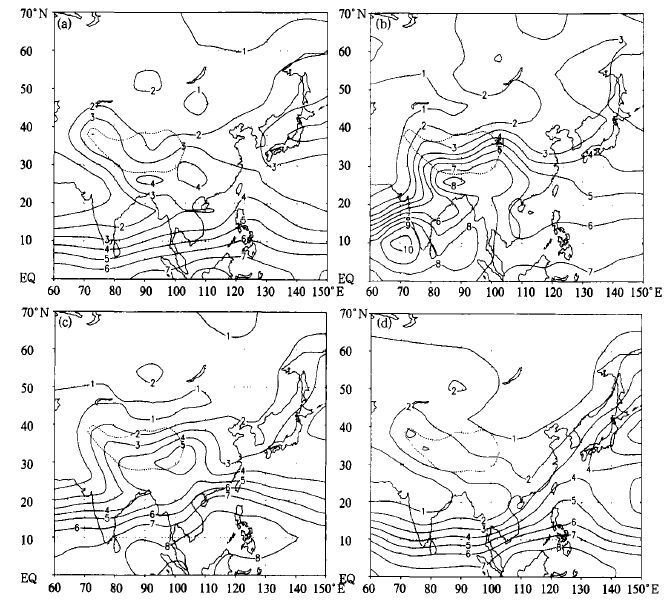

从亚洲地区模拟降水的四季分布 (图1) 可以看到四季的热带地区降水 (包括热带辐合带降水) 模拟结果与实际比较相近。特别是夏季在南亚10°N的ITCZ降水。不足的是南海和西太平洋ITCZ降水偏南约3个纬度。夏季印度季风槽降水带模拟出来了, 但出现在25°~27°N, 比实际偏北约3个纬度, 这可能是分辨率太粗造成的。对中国大陆降水, 春季在30°~23°N出现一个雨带, 这是中国江南春雨带, 但中心太偏西。夏季, 3 mm/d降水等值线由春季位于30°N北移到35°N左右, 但不够北, 实际应北进到华北中部和北部。此外, 秋季降水南移是合理的。最大不合理是, 青藏高原南部夏季模拟的降水过多, 3个月降水约630 mm, 而实际上只有260 mm左右, 这种情况的发生可能与模拟的印度季风槽最大降水偏北有关。在青藏高原的东侧3000 m海拔外, 出现一个降水带, 其南段位于孟加拉和印度阿萨姆邦, 和世界上夏季最大降水中心之一相吻合, 是合理的, 但降水还偏小。此降水带北段和四川西部及甘肃南部和祁连山降水大值带比较相符, 但位置较偏东, 这可能与模式水平分辨率过低有关。总的来说, 最大的模拟不足在于中国东部夏季降水过少, 而高原南部降水过多。

|

|

| 图 1. 模拟的亚洲地区各季的降水量 (mm/ d) 的分布 (虚线表示3000 m地形等高线) (a) 春季 (MAM), (b) 夏季 (JJA), (c) 秋季 (SON), (d) 冬季 (DJF) | |

850 hPa环流场上, 亚洲夏季风特别是索马里低空急流和澳大利亚越赤道气流均模拟出来, 南海地区西部由西南季风控制, 但由于副高太伸向西部, 菲律宾为东风控制, 是为不足, 主要是由8月份东风控制区偏西造成。冬季的东亚沿海冬季风模拟得很好, 并且高纬西北风转向为西南风的纬度 (约30°N) 也与实测一致, 冬季风越赤道经度 (100°~105°E) 也与实测相吻合。澳大利亚地区的ITCZ位置也和实测相近 (图略)。

2.2 海洋模拟结果分析(1) 海洋表层模拟结果分析无论1月还是7月, 海表等温线基本呈纬向分布, 海表温度的经向分布趋势与实际分布相一致。同时海温的季节变化也有一定程度的表现。但也存在不足之处, 就全球范围来看, 模拟的海温比实际观测值偏高, 这主要是由于海洋和大气耦合之后使得到达海洋表面的太阳辐射量增多, 造成了海表温度稍暖。赤道太平洋冷舌模拟不好, 这可能与分辨率不足有关。主要的海洋环流如西风漂流、北太平洋洋流、太平洋西边界流等均能模拟出来, 其分布趋势与实际洋流相似。但由于粗分辨率的原因, 赤道逆流模拟不出来 (图略)。

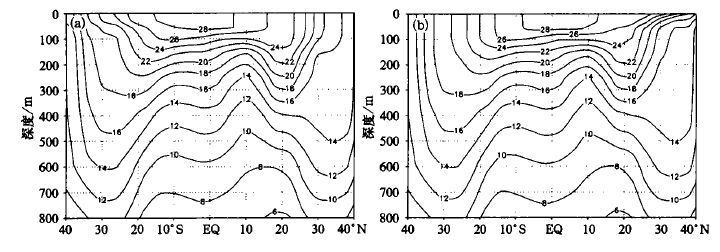

(2) 海洋的垂直结构海洋上层温度随深度变化较大, 垂直温度梯度最大的区域出现在热带地区。随着深度的增加, 海洋温度的变化幅度变小, 到海洋深层海温分布非常均匀。这种分布同实际海温分布是吻合的。1月, 太平洋地区代表斜温层的20 ℃等温线最大深度位于南北纬20°附近, 最浅位于10°N附近, 深度约150 m, 25°N以北30°S以南区域温跃层变浅并消失 (图2a)。虽然温跃层的深度比实际的要深, 但是其分布形态与实际是吻合的。7月的情况与1月类似, 但也存在差异。如斜温层在北半球向北伸张, 达到30°N以北的海区, 高于20 ℃的暖水强于冬季 (图2b)。这在一定程度上表明该模式能够很好的模拟出海温的垂直分布及其季节性的变化。

|

|

| 图 2. 1月 (a) 与7月 (b) 沿150°E~180°纬向平均海温纬度-深度的剖面图 (单位:℃) | |

沿赤道, 在海洋深层模拟的海温分布均匀, 冬夏差异不明显, 在海洋上层同一深度, 西太平洋海温比东太平洋要高, 斜温层的东西倾斜走向被成功的模拟出来了 (图略)。但由于东太平洋模拟的海温偏高, 使得东高西低的形式较弱。以上表明模式模拟的气候平均状态在数值上虽然与实况还有一定的差别, 但是其能够将气候平均状态的分布很好的模拟出来。

3 结论与讨论(1) 从模拟的亚洲地区的大气和海洋的冬、夏平均状况来看, 模拟的结果与现代气候状态是比较接近的, 其变化趋势能被模拟出来。

(2) 模拟结果也有某些问题, 需要进一步的改进, 主要是亚洲地区地面气温偏低, 而海温略偏高, 青藏高原南部夏季降水过大, 中国华北夏季降水偏少, 北太平洋夏季副热带高压位置偏北等。

由于GISS海气耦合模式物理过程基本齐全, 设计又不复杂, 运算时对计算资源的要求较低。所以对于没有大型计算机而又需要进行海气耦合模拟以探讨气候变化机制的课题, 是有实用意义的气候模拟工具之一。

| [1] | Boville B A, Kiehl J T, Rasch P J, et al. Improvements to the NCAR CSM-1 for transient climate simulation. J Climate, 2001, 14: 164–179. DOI:10.1175/1520-0442(2001)014<0164:ITTNCF>2.0.CO;2 |

| [2] | Knutson T R, Delworh T L, Dixon K W, et al. Model assessment of regional surface temperature trends (1949~1997). J Geophy Res, 1999, 104: 30981–30996. DOI:10.1029/1999JD900965 |

| [3] | Russell G L, Miller J R, Rind D, A coupled atmosphere-ocean model for transient climate change studies. Atmosphere-ocean, 1995, 33: 683–730. DOI:10.1080/07055900.1995.9649550 |

| [4] | Miller R L, Jiang X, Surface energy flux and coupled variability in the Tropics of a coupled general circulation model. J Climate, 1996, 9: 1559–1620. |

| [5] | Gordon C, Cooper C, Senion C A, et al. The simulation of SST, sea ice extents and ocean heat transports in a version of the Hadley center coupled model without flux adjustments. Climate Dyn, 2000, 16: 147–168. DOI:10.1007/s003820050010 |

| [6] | Cubasch V R, Voss R, Hegerl G C, et al. Simulation of the influence of solar radiation variations on the global climate with an ocean-atmosphere general circulation model. Climate Dyn, 1997, 13: 755–767. |

| [7] | Gordon H B, Farrel S P O', Transient climate change in the CSIRO coupled model with dynamic sea ice. Mon Wea Rev, 1997, 125: 875–907. DOI:10.1175/1520-0493(1997)125<0875:TCCITC>2.0.CO;2 |

| [8] | 吴国雄, 张学洪, 刘辉, 等. LASG全球海洋-大气-陆面系统模式(GOALS/LASG)及其模拟研究. 应用气象学报, 1997, 8, (增刊): 15–28. |

| [9] | Zhang X H, Shi G Y, LIU H, et al. IAP Global Ocean-Atmosphere-Land System Model. Science Press, Beijing, NewYork, 2000: 1–252. |

| [10] | Yu Y Q, Yu R C, Zhang X H, et al. A flexible Global Coupled Climate model. Adv Atmos Sci, 2002, 19: 169–190. DOI:10.1007/s00376-002-0042-8 |

| [11] | Jin X Z, Zhang X H, Zhou T J, Fundamental framework and experiments of the third generation of IAP/LASG World Ocean General Circulation Model. Adv Atmos Sci, 1999, 16: 197–215. DOI:10.1007/BF02973082 |

| [12] | 叶正青, 董敏, 陈嘉滨. 国家气候中心模式在实际海温条件下的模拟的气候. 短期气候预测业务动力模式的研制. 北京: 气象出版社, 2000: 70-78. |

| [13] | 张学洪, 赵其庚, 杨修群, 等. 海洋环流-海冰模式和海气耦合研究进展. 短期气候预测业务动力模式的研制. 北京: 气象出版社, 2000: 161-169. |

| [14] | Russel G L, Rind D, Response to CO2 transient increase in the GISS model. Regional cooling in a warming climate. J Climate, 1999, 12: 531–539. DOI:10.1175/1520-0442(1999)012<0531:RTCTII>2.0.CO;2 |

| [15] | Menon S, Hansen J, Nazarenko L, et al. Climate effects of black carbon aerosols in China and India. Science, 2002, 297: 2250–2253. DOI:10.1126/science.1075159 |

| [16] | Arakawa A, Katayama A, Mintz Y, Numerical simulation of the general circulation of the atmosphere. Proc WMO/IUCG Symp, Numerical Weather Prediction, Tokyo, Japan Meteor Agency, 1969, 4, (Part7): 8–12. |

| [17] | Levitus S, Climatological Atlas of the World Ocean. Prof pap 13 NOAA, U S Govt Printing Office, Washington, D C, 1982, 173. |

| [18] | Yao M-S, Genio A D, Effects of parameterisation on the simulation of climate changes in the Giss GCM model. J Climate, 1999, 12: 761–779. DOI:10.1175/1520-0442(1999)012<0761:EOCPOT>2.0.CO;2 |

2004, 15 (4): 500-505

2004, 15 (4): 500-505