2. 南京气象学院, 南京 210044

2. Nanjing Institute of Meteorology , Nanjing 210044

云直接影响着地气系统的辐射平衡、热量平衡和温湿分布, 是气候系统的内部参数, 参与多种正负反馈过程, 致使云和气候的关系很复杂。云量是重要的气象要素之一, 能较大程度地反映这种反馈机制, 但由于资料的限制, 对云量变化的研究一直都比较少, 而且大部分研究用的都是地面观测资料。应用地面观测资料, 人们逐渐认识了云的一些气候特征以及云、辐射和降水的反馈效应, 然而测站观测毕竟有其不可克服的缺点, 卫星资料以其覆盖范围广、信息量大、重复频率高、客观真实性强、信息源可靠等诸多优势, 成为地面观测资料的一个良好补充, 将卫星云资料用于气候分析诊断也得到了前所未有的重视。

ISCCP (International Satellite Cloud Climate Project国际卫星云气候计划) 是一个将卫星云资料用于气候研究、气候诊断的全球性的气候计划, 是世界气候研究计划 (WCRP) 的重要组成部分。Rossow [1]、Mokhov [2]、Kondragunta [3]等都对ISCCP云量资料作了验证, 并对其气候特征进行了分析; 国内, 周允华[4]、魏丽 (1996) [5]、翁笃铭[6]、王可丽[7]等也先后利用卫星资料对中国总云量的气候特征作了研究, 并验证了ISCCP资料的可靠性。这些都为我们更好的利用ISCCP云量资料提供了参考。本文采用了1983年7月至2001年8月ISCCP D2资料, 更细致地讨论了中国云的时空分布特征、变化趋势, 并对冬季青藏高原总云量和夏季全国降水作了奇异值分解 (SVD), 寻找其高相关区, 希望对中国云的研究有一定贡献。

1 中国总云量地理分布总云量资料来自ISCCP D2资料, 为1983年7月至2001年8月3小时一次的月平均云气候资料, 分辨率为2.5°×2.5°。ISCCP D2资料是改进了云参数计算模式后, 获取的新的云参数数据, 共有总云量、边缘云量、总云量的平均特性、各类型云特性以及相关的地表平均特性等130个参数, 本文只用到总云量。降水是中国地面160个站的观测资料, 本文选取了1984年至2001年6~8月资料。

为便于分区, 将中国用2.5°×2.5°的193个网格点表示, 精确包括了中国整个大陆, 各网格点总云量均为相邻四个点插值所得。

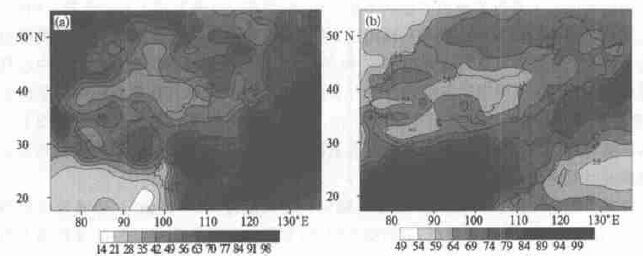

我国总云量的地理分布特征, 基本上表现了我国季风气候的特点。图1给出1月和7月的分布形势图。

|

|

| 图 1. 中国总云量 (%) 地理分布特征 (a)1月, (b)7月 | |

1月卫星总云量 (图1a):川黔地区、藏东南一江两河地区 (雅鲁藏布江、年楚河、拉萨河)、藏西北紧邻帕米尔高原区域、天山山区、内蒙古东北部以及东南海岸沿线云量相对较多, 总云量都在50%以上。其中川黔地区为全国云量最多中心, 达到了75%以上; 青藏高原总云量分布形势比较复杂, 高原西北角紧邻帕米尔高原的区域和藏南一江两河地区各有一多云中心, 关于前一多云中心形成的原因, 有两种说法, 一种认为[4]是西北气流和西南气流在35°N汇合形成横向云带; 另一种解释[8]为, 这条多云带是西风带受青藏高原地形影响而产生的爬升运动引起的:爬越青藏高原的西风气流, 将帕米尔湿区的水汽带到高原西端, 在高原地形边界附近上升辐合而产生高、中云系; 而藏南多云区是由于西风绕流在此汇合以及孟加拉湾水汽输送等原因综合形成; 比较特殊的是新疆北部天山山区以北有一条明显的多云带, 这条多云带每年给天山以北地区带来充足的降雪。西北—内蒙古—华北地区存在一条东西向少云带, 这条少云带在渤海湾的地区向北折向东北漠河, 其中塔里木盆地、祁连山以北、甘肃东部总云量不足40%, 而东北的额尔古纳河及其东部总云量也在42%以下; 高原西南侧总云量也在45%以下。

4月卫星总云量(图略):4月总云量比1月总云量在全国范围内都明显增加。藏南一江两河地区、高原西北角、天山多云中心依然存在, 受副热带高压的影响, 在整个华南和江南区域水汽充沛, 表现为多云, 总云量在80%以上。塔里木盆地、内蒙古北部、东部和华北北部总云量不足65%, 导致这些地区常发生春旱, 不利于农作物的播种, 青藏高原西南部总云量在60%以下。

7月卫星总云量 (图1b):与1月相比, 7月总云量分布有很大变化。藏东南—云贵高原—长江中下游形成一带状多云区, 天山多云中心依然存在。其中云南和藏东南西南季风盛行, 进入湿季, 云量猛增至80%以上, 为全国云量最多地区, 由此往东云量减少, 江南地区梅雨结束, 进入伏旱少雨时期, 云量不足70%; 长江中下游和淮河流域正值主要雨带停留, 云量在70%~80%之间, 反比江南多。自黄河往北, 云量不断减少, 普遍在70%以下; 高原西部、塔里木盆地和内蒙古高原北部为全国云量最少中心, 总云量少于63%。

10月卫星总云量 (图略):10月总云量分布形势和1月很相似, 多云和少云中心基本相同, 但云量普遍高于1月, 显示其过渡季节的特征。

比较1、4、7、10月总云量的分布特征发现, 我国总云量川黔和藏南一江两河地区的多云中心常年存在, 与这里的水汽条件有关, 新疆北部天山山脉总云量也常年较多, 但由于地形或下垫面等多种因素的影响, 这里成云多, 但产生降水的条件不足, 现在很多科学家提出利用这里的空中水资源, 人工增雨, 有其合理性, 但这是一个很大的课题, 需要努力研究、探讨、实施。另外, 青藏高原西部和内蒙古高原北部常年少云, 由于内蒙古高原北部缺乏水汽, 常年干旱, 容易造成沙尘天气, 尤其是春季沙尘暴, 已经成为不容忽视的气象和环境问题。

总体来看, 我国总云量南方多于北方, 东部地区多于西部地区, 这是我国水汽条件和影响我国的季风特征造成的。

值得提出的是, 我们将分析结果与中国气候图集[9]中国总云量的空间分布图作了比较, 中国气候图集中总云量是中国671个地面站的观测资料, 总体来说, 卫星资料和地面观测资料分析的中国总云量的空间分布特征很相似, 这种相似也正说明了ISCCP D2卫星云资料的合理性, 但也存在一些不同之处, 主要有:(1) 无论春夏秋冬, 利用常规观测资料绘制的高原总云量等值线图的层次不是很多, 不能完全反映高原上总云量的空间特征, 而且高原西南部的低云中心没有反映出来, 高原东南部多云中心范围较卫星探测范围明显偏小。(2) 常规资料总云量分布图中, 除冬季外, 其它季节高原西北角的多云中心都没有得到体现。(3) 冬季卫星资料在内蒙古东北部、二连浩特、霍林郭勒有一个明显的多云区, 在常规资料总云量等值线图上是没有的。(4) 春季卫星资料总云量等值线图上东北额尔古纳河附近的高值区在地面资料总云量图上没有得到体现。(5) 地面观测总云量比卫星探测结果整体偏多。

究其可能的原因, 主要还是归因于常规资料的局限性, 在一些偏远、边缘地区资料很难获取, 而高原上由于地形复杂, 地面测站很少, 有限的站点不能很细致的反映整个高原总云量的分布情况, 这也正反映了卫星资料在这些地区的优势, 卫星具有观测范围广、观测次数多、时效快、连续性好等优点, 恰恰弥补了地面观测资料的不足。随着遥感应用水平的不断提高, 卫星资料必将使气象事业步入一个新阶段。而地面观测总云量较卫星探测结果整体偏多, 主要是在地面观测中, 会把大天顶角下的云量估计偏高, 而卫星资料由于分辨率限制, 对于小块云不能分辨, 这一点早在1983年周允华等[4]就作出了解释。

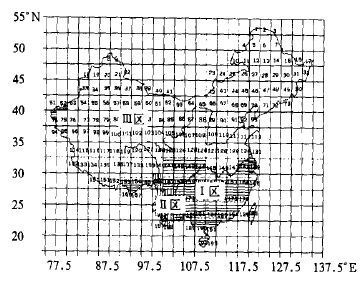

2 中国不同地区平均总云量的年内变化特征利用聚类分析, 将中国193个网格点中总云量年内变化规律相似的点归为一类, 通过分析发现分为3类的结果很有代表意义, 这3类分别代表全国的不同区域, 这样, 将全国分成了3个区 (图2), 其中Ⅰ区包括除云贵高原东端的长江以南的所有区域、四川盆地、青藏高原西南部一部分区域以及台湾岛, Ⅱ区包括云贵高原东南端和横断山, Ⅲ区范围很大, 涵括了东北、华北、内蒙古、西北以及青藏高原的绝大部分区域。

|

|

| 图 2. 将全国分为3个区示意图 | |

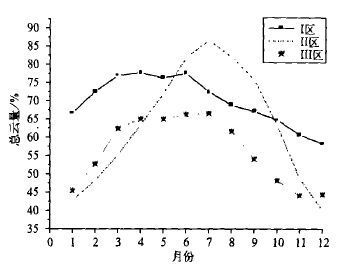

分别对每个区所有网格点的总云量求平均, 得出各区总云量的月变化曲线如图3。可以看出, 全国多数地区总云量都是夏多冬少, 从总云量的季节变幅 (年较差) 来看, Ⅱ区总云量的年较差最大, 约46.6%; Ⅰ区全年云量都比较多, 年较差最小, 约19.5%; Ⅲ区年较差介于前二者之间, 约22.5%。

|

|

| 图 3. 中国不同区域总云量的月变化特征 | |

下面将分别讨论这3个区总云量的年内变化规律。

Ⅰ区:全年总云量都比较多, 而且3~6月最多, 其它月份相对较少。1~3月总云量增加很快, 由1月份的约67%增加到77%以上, 4~6月, 总云量变化比较平稳, 保持在76%以上, 之后, 总云量开始减少, 8月减少到1月份的水平, 之后接着减少, 到12月份, 总云量只有58%左右。这种情况也可以用这里所处地理位置和影响我国的气团以及大气环流状况作出解释, 1~3月, 西风带南支气流中的波动 (南支槽) 从青藏高原南侧进入这个地区, 带来暖湿空气, 同时印度洋暖湿气流和副热带高压带来的热带暖湿气流也开始影响这里, 因此这里水汽急剧增多, 气旋和锋面活动频繁, 总云量增多, 降水也增多; 3~6月, 副高逐渐北进, 这里水汽含量越来越多, 同时, 印度洋暖湿气流也越来越强大, 使这个区域的总云量达到最多, 降水也最多; 到7月, 副高进到20°~30°N之间, 此区为副高所占据, 在副热带高压下沉气流控制下, 导致这里总云量减少, 天气燥热异常。

Ⅱ区:总云量夏多冬少, 变化振幅最大, 1月总云量很少, 不足43%, 之后总云量呈爆发式增加, 7~8月总云量增到最大, 约87%, 之后又直线减少, 11~12月减少到1月份的水平。

Ⅲ区:总云量夏多冬少, 最多出现在4~7月。从1~4月总云量增加很快, 4月之后增加幅度很缓慢, 7月达最多, 基本为66.7%, 之后, 总云量又急剧减少, 11~12月总云量最少。1月, 我国处于极地大陆气团控制和影响之下, 该区气候寒冷干燥, 湿度很小, 总云量很少。之后, 我国冬季风开始减弱, 夏季风逐渐活跃起来, 向北伸张, 受夏季风带来水汽的影响, 我国北方地区总云量急剧增加。4月之后, 此区受变性的极地大陆气团和热带海洋气团控制, 但热带海洋气团势力逐渐强大, 总云量增多。到6~7月份, 缘于赤道或赤道稍偏北的赤道气团, 主要是来自印度洋的赤道气团和太平洋副热带高压北上西伸带来的热带海洋气团控制我国, 使此区总云量达到全年最多, 雨量充沛。8月, 副高开始南撤, 赤道气团也开始减弱, 总云量随之减少。

总之, 我国3个区总云量年内变化特征各有其特点, 但我国绝大部分区域总云量都是春夏季多于秋冬季, 其变化规律与我国水汽条件和影响我国的气团和大气环流有关。

过去一些作者也曾从不同角度, 对中国进行了气候区划, 本文根据全国总云量年内变化规律对中国分区, 再按区域来探讨整个中国总云量的时间变化, 对于云量变化特征的研究, 使用这种方法还是首次, 并且也更细致地揭示了中国总云量的气候特征。

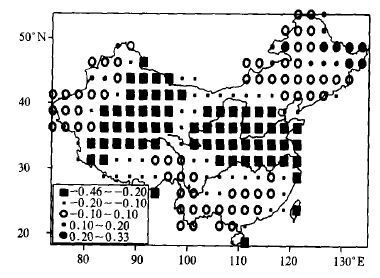

3 1984~2000年总云量变化趋势对1984~2000年年平均总云量做回归, 绘制总云量变化趋势图 (图4), 将变化在 (-1%, 1%) 之间视为总云量基本不变。可以看出, 1984~2000年, 除东北的呼伦湖、贝尔湖、嫩江、黑龙江、小兴安岭、乌苏里江以及新疆天山一带总云量有所增加外, 其它地区基本上表现为减少或不变。其中华北、青藏高原北部以及新疆东部减少幅度较大。江南、藏南以及青藏高原西北角邻帕米尔高原的地区总云量基本不变。

|

|

| 图 4. 1984~2000年我国总云量变化趋势 | |

很明显近年来我国干旱化十分严重, 特别是华北地区, 云量减少, 气候干燥。科学家们已经证实全球干旱化是自然的气候波动和人类活动共同作用的结果, 其中人类活动是干旱化的主要因素, 而且这种干旱化是不可避免的, 所以, 我们有必要也必须采取措施, 延缓干旱化进程。

4 青藏高原冬季总云量与我国夏季降水的关系我国的青藏高原, 地形复杂, 云形成物理机制受地形影响比较明显, 29种云型都有, 因此这里的热力、动力过程也比较复杂, 是气候异常研究的重要区域。为了进一步研究青藏高原与我国降水的关系, 我们采用了SVD方法。

SVD [10, 11]是研究两个气象变量场 (分别为左场和右场) 相关结构的诊断技术, 其最大限度地分离出两场的高相关区, 分析两变量场的遥相关特征。

本文主要分析冬季青藏高原总云量与夏季全国160个站降水的相互关系, 冬季青藏高原总云量为左场, 夏季全国160个站降水为右场。

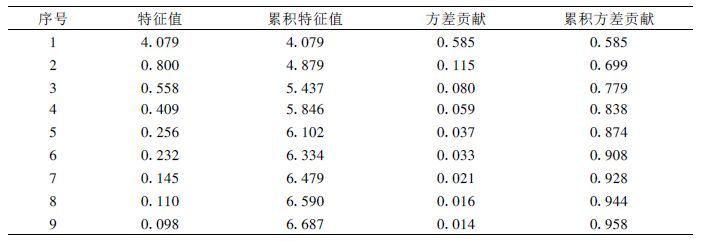

从表1可以看出:第一对奇异向量场在统计意义上是显著的, 其解释了总方差的58.5%, 第二对以后的奇异向量场占的方差均比较小, 表明第一对奇异向量反映了青藏高原冬季云量与我国160站夏季降水相互关系的主要信息。因此, 我们只分析第一对空间分布型的特征, 即同性相关系数分布。

|

|

表 1 青藏高原冬季总云量和我国夏季降水SVD的特征值及累积方差贡献 |

第一对奇异向量对应时间系数之间的相关系数为92.12%, 表明青藏高原冬季云量与我国160站夏季降水关系密切。

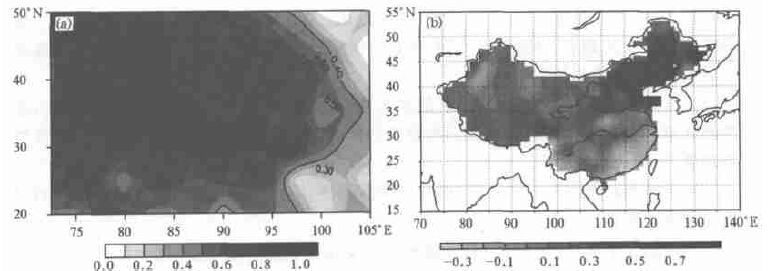

图5a为青藏高原冬季总云量第一空间分布型。图5b是我国160站夏季降水场第一空间分布型。

|

|

| 图 5. 青藏高原冬季总云量 (a) 与全国160站降水 (b) 第一空间分布型 | |

可以看出, 青藏高原冬季总云量分布型为正相关, 而且全区相关系数都比较大, 大于0.4, 通过0.1信度检验, 特别是高原中部, 相关系数达到0.8以上, 通过0.001信度检验。

全国160站降水分布型:新疆西部、东南和南部沿海地区以及长江中下游为负相关, 但相关系数都较小, 只有个别站点相关系数达到了0.4, 其他地区为正相关区, 尤其是我国的东北、华北相关系数均在0.4以上, 通过0.1信度检验。

结合这两种分布型, 说明我国青藏高原冬季总云量增多, 则次年夏季东北、华北大部分地区降水将增多。反之减少。

我们采用Monte Carlo技术SVD模态的显著性, 证明第一对SVD模态在100%显著性水平上是显著的。

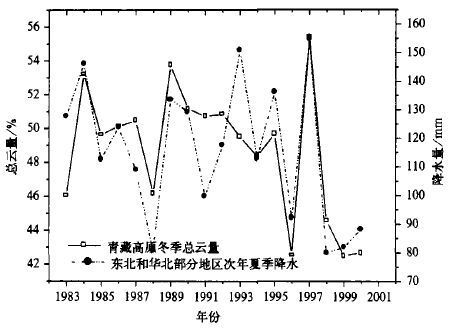

为了进一步验证结果, 我们绘制1983~2000年冬季青藏高原总云量和1984~2001年夏季全国降水年际变化曲线 (如图6)。

|

|

| 图 6. 青藏高原冬季总云量与东北、华北大部分地区夏季降水年际变化趋势图 | |

发现除1987年、1993年全国夏季降水变化趋势与前一年冬季青藏高原总云量变化趋势不同外, 其他年份变化趋势都相同, 符合率达到88.9%, 证明用SVD分离出的遥相关型的可靠性。同时也说明, 青藏高原冬季总云量异常是我国东北、华北部分地区气候异常的前兆, 应予以足够重视。

5 结论根据1983年7月至2001年8月的ISCCP卫星总云量资料, 分析了中国总云量的时空分布特征及变化趋势, 并进一步利用SVD方法探讨了青藏高原冬季总云量与我国夏季降水的关系, 得出结论如下:

(1) 我国总云量南方多于北方, 东部多于西部, 川黔地区为全国云量最多中心, 内蒙古高原北部和青藏高原西部是全国云量最少的地区, 这种分布形势与利用地面观测资料所得结果完全一致;

(2) 新疆北部天山有一多云区, 但此区降水不多, 有必要进行人工增雨, 以充分利用这里的空中水资源;

(3) 我国3个区 (人为分区) 总云量的年内变化各有其特点, 但全国大部分地区总云量都是春夏多于秋冬;

(4) 我国总云量时空分布特征与我国季风气候特征及水汽条件有关;

(5) 1984~2002年我国华北和西部地区总云量减少, 干旱化十分严重;

(6) SVD分析结果表明, 青藏高原冬季总云量与我国160站夏季降水存在清晰的遥相关, 我国青藏高原冬季总云量增多, 则次年夏季东北、华北大部分地区降水将增多。反之减少。青藏高原冬季总云量异常是我国东北、华北大部分地区气候异常的前兆, 应予以足够重视。

(7) 分析表明ISCCP资料能更细致地揭示中国总云量的气候特征。

致谢 国家卫星气象中心方宗义研究员提出了很多宝贵意见, 在此表示最衷心的感谢!| [1] | Rossow W B, Walker AW, Garder L C, Comparision of ISCCP and other cloud amounts. J Climate, 1993, 6: 2394–2418. DOI:10.1175/1520-0442(1993)006<2394:COIAOC>2.0.CO;2 |

| [2] | Mokhov I I, Schlesinger M E, Analysis of global cloudiness,1,Comparision of ISCCP, Meteor and Nimbus 7 satellite data. J Geophys Res, 1994, 99: 17045–17065. DOI:10.1029/94JD00943 |

| [3] | Kondragunta C R, Gruber A, Diurnal variations of the ISCCP cloudiness. Geophys Res Lett, 1994, 21: 2015–2018. DOI:10.1029/94GL01459 |

| [4] | 周允华, 叶芳德, 周树秀, 等. 利用TIROS-N卫星云图对1979年夏季青藏高原云量分布的研究. 高原气象, 1983, 2, (1): 39–51. |

| [5] | 魏丽, 钟强, 侯萍. 中国大陆卫星反演云参数的评估. 高原气象, 1996, 15, (2): 147–156. |

| [6] | 翁笃铭, 韩爱梅. 我国卫星总云量与地面总云量分布的对比分析. 应用气象学报, 1998, 9, (1): 32–37. |

| [7] | 王可丽, 江灏, 陈世强. 青藏高原地区的总云量. 高原气象, 2001, 20, (3): 252–257. |

| [8] | 吴鹤轩. 青藏高原的低云. 北京: 气象出版社, 1985: 1-4. |

| [9] | 中国气候资源地图集. . , 1994: 189–191. |

| [10] | 魏凤英. 现代气候统计诊断与预测技术. 北京:气象出版社, 1999, 173. |

| [11] | 江志红, 丁裕国. 我国夏季降水距平与北太平洋海温异常的奇异值分解法分析. 热带气象学报, 1995, 11, (2): 133–141. |

2004, 15 (4): 468-476

2004, 15 (4): 468-476