热带气旋是地球上最强而有力, 具有很大破坏力的大气现象, 同时, 它也是低纬度地区降水的主要来源。据统计, 一次直径不算太大的台风, 登陆时可以带来30亿吨降水。同时, 由于观测资料的缺乏, 特别是海上观测资料的稀少, 以及降水时空分布的不连续性, 降水资料成为最难获取的物理量之一。孙建华等对9406(Tim) 台风登陆北上并与西风带槽相互作用, 引发我国东部大暴雨的过程进行了诊断研究, 分析了登陆过程24 h降水[1], Edward Rodgers等[2, 3]利用DMSP的SSM/I资料分析了台风Bobbie和Dan的降水特征, 最小时间间隔3~6 h, 最大时间间隔达12 h。然而, 热带气旋在登陆过程中, 强度和降水的变化是非常复杂的[4], 经常伴随着龙卷、飑线等中小尺度系统, 这类系统的生命史短, 降水只能维持10~30 min, 但其降水量可达30~70 mm。1997年至今开展的热带降水监测计划 (Tropical Rainfall Measuring Mission, 简称T RMM), 利用该资料在降水监测领域取得了不少成果, 丁伟钰等[5]利用TRMM降水数据结合GMS 5多通道数据较好的估测出华南地区热带气旋降水分布, 吴庆梅等[6]用TRMM资料研究了江淮、华南降水尤其是暴雨的微波特性, 姚展予等[7]用T RMM85.5 GHz微波数据有效反演出云中液态水分布。2002年初, TRMM开始提供的准全球、准实时、高时空分辨率的卫星估测降水资料, 目前该资料还没有在华南地区热带气旋降水结构分析中应用, 本文用热带气旋登陆期间广东自动站资料对该数据进行检验, 分析了热带气旋登陆广东过程中降水的时空分布变化特征, 并对每个热带气旋的大尺度环流背景和物理量场进行了简单分析。

2002年有3个热带气旋直接从海上登陆广东, 分别是:“北冕”(TC0212) , “黄蜂”(TC0214) , “黑格比”(TC0218) 。强度最强达到强热带风暴, 登陆时强度都为强热带风暴, 表1给出了这3个热带气旋的概况。

|

|

表 1 2002年登陆广东的热带气旋概况 |

1 资料及其估测台风降水的检验

TRMM提供的降水资料是将TMI和SSMI微波通道估测的3 h降水和静止卫星红外通道估测的每小时降水进行合成[8], 估测3 h降水 (指该时刻90 min前和90 min后, 3 h内平均降水强度), 覆盖范围0°~360°, 60°S~60°N分辨率0.25°×0.25°。TC位置资料来自于国家气象中心每3 h的定位。本文以登陆时刻为标准, 分别向前后扩展和延续24 h, 分析这段时间内降水的变化。文中所涉及的时间都是世界时。大尺度环流背景和物理量场的分析采用国家气象中心全球中期模式T213的1°×1°的初始场。

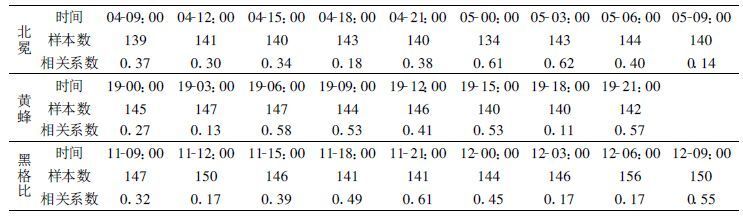

目前已经有不少文献对TRMM微波估测降水的能力进行了比较[9], 由于本文用到的TRMM资料是多种卫星资料合成的高时空分辨率产品, 因此有必要利用广东的地面资料对其进行检验。根据广东300多个自动站计算出每个站与TRMM资料对应时刻3 h平均降水, 每个TRMM资料网格对应区域至少可以包含两个自动站, 珠江三角洲地区每个网格最多包含20个站, 分别计算出这些网格内自动站平均3 h降水作为地面降水的观测值。表2给出了“北冕”、“黄蜂”和“黑格比”登陆前后TRMM降水和地面降水的比较。

样本数为140时, 信度α=0.05的相关系数为0.16, α=0.01的相关系数为0.21。这3个热带气旋分别有8/9、6/8和9/9个时次的相关系数达到α=0.05的信度检验, 7/9、6/8和6/9个时次达到α=0.01的信度检验。可见该资料与地面3 h降水有很好的相关性, 可以反映出热带气旋3 h降水变化的特征。

|

|

表 2 TRMM 3 h降水资料与广东自动站降水资料的比较 |

2 结果分析 2.1 降水沿半径方向分布特征

为了分析热带气旋中心不同距离范围内的降水分布特征, 将每个热带气旋以中心为原点, 半径440 km范围内, 分成8个圆环, 半径间隔55 km, 分析每个圆环范围内平均降水强度。

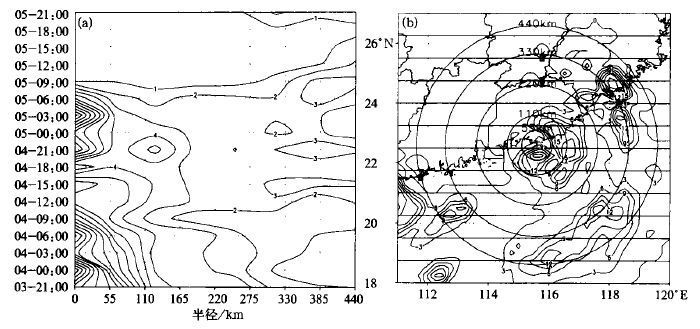

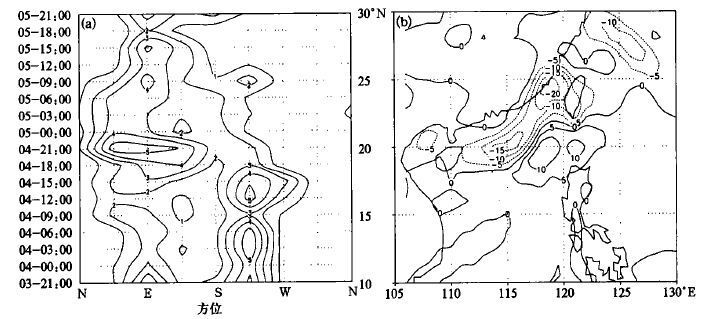

图1a为“北冕”(TC0212) 不同半径范围内3 h降水强度随时间的变化。可以看出大部分时间中心110 km以内和330~440 km范围附近分别存在明显的雨带, 雨带变化有几次振荡过程:4日09 :00之前中心雨带的降水呈减少、收缩的趋势, 外围330 km附近雨带向外扩展; 4日09 :00~18 :00中心附近雨带略有外移, 外围雨带继续存在, 但范围缩小, 4日12 :00在0~165 km雨带位于东南面、275~440 km雨带位于西面 (图略), 4日18 :00中心雨带位于东面, 外围雨带位于南面 (图略)。登陆时 (4日21 :00) 在0~165 km和330~440 km范围内都出现降水峰值, 图1b可以看出, 0~165 km范围降水在其南面和东面, 330~440 km主要在其东北、东南面, 其次是西南部分地区。5日03 :00以后降水开始减小, 但5日06 :00 330~440 km范围出现比较明显的降水, 从T RMM估测的降水分布图可以看出雨带在其东南方向的海面上 (图略)。

|

|

| 图 1. (a)“北冕”(TC0212) 不同半径范围内降水强度随时间的变化 (b) TRMM估测降水 (08-04-21 :00 UTC)(单位:mm·h-1) | |

Edward Rodgers等[2, 3]通过对台风Bobbie和Dan的降水特征分析, 发现台风外围对流雨带的发展会削弱水汽向台风中心输送, 从而导致台风中心降水减少。图1a中3日21 :00~04日09 :00外围330 km附近雨带呈扩张趋势, 分别向台风中心和外围发展, 4日09 :00其范围达到最大, 沿半径方向范围接近300 km, 与之相对应的是中心附近降水减弱, 这个时段内外围雨带的变化符合以往的观测事实。从4日12 :00开始直至登陆, 热带气旋的中心气压进一步减弱, 强度加强。T213模式初始场的低层 (包括1000 hPa, 925 hPa和850 hPa) 水汽通量散度图可以看出, 风暴登陆过程中, 自西南向东北有一条狭长的水汽辐合区, 登陆后西南急流将大量的水汽向粤东输送, 为强降水提供了充足的水汽源。“北冕”登陆后北上并入中高纬一东移的西风槽中, 使华东、华北一带成带状的副高断裂, 西北太平洋副高主体东撤, 西风槽加深发展, 导致降水过程持续时间长。

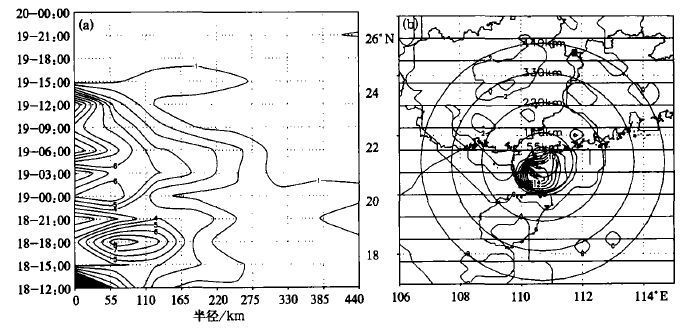

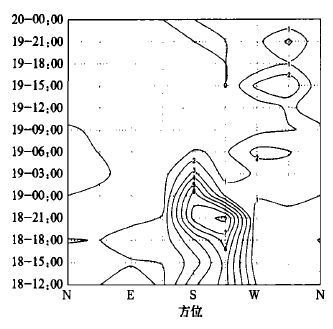

图2a是“黄蜂”(TC0214) 不同半径范围内平均降水强度随时间的变化, 雨区相对于TC0212集中于内部, 275 km以外区域平均降水小于2 mm·h-1, 且呈减少趋势, 登陆后3 h (19日15 :00) 在110~275 km范围内降水增加至1 mm·h-1(位于西北方向, 图略), 但随后各区域降水都减少, 登陆后形成的降水并不大。中心雨区的位置有几次明显的变化过程。18日12 :00~21 :00中心雨带外移, 其位置由南面扩展至东面及北面, 18日21 :00中心降水骤然减少 (图略); 19日00 :00中心雨带收缩 (0~55 km降水增加, 55~165 km降水减少); 19日03 :00中心雨带再次向外移动, 位于东北面的海南岛和雷州半岛及附近海域 (图略); 从19日06 :00~12 :00, 中心雨带又重新回到110 km范围内。登陆时 (19日12 :00) TRMM估测降水分布如图2b所示, 降水主要位于110 km以内; 19日15 :00之后, 降水在110~275 km范围短暂增加, 然后迅速减弱消失。

|

|

| 图 2. (a)“黄蜂”(TC0214) 不同半径范围内降水强度随时间的变化 (b) TRMM估测降水 (08-19-12 :00 UTC)(单位:mm·h-1) | |

闫敬华等[10]通过数值模拟发现, 18日18 :00~21 :00及19日03 :00是“黄蜂”次网格对流降水的两个峰值期, 并且分别对应强度的明显加强过程。从图2a可以看出18日18 :00, 55~100 km半径区域内有明显的雨带发展, 区域平均的降水率达到8 mm/h以上, 该区域范围的雨带发展, 切断了水汽向风暴中心的输送, 0~55 km范围的降水比前面时刻减少, 因此总体上降水向外扩展。根据国家气象中心的台风定位资料, 19日03 :00风暴强度明显增强, 从图2a看出该时刻0~275 km范围降水增加, 主要位于东北面的海南岛和雷州半岛及附近海域, 因此降水的变化与风暴强度及海陆地形有关。登陆前至登陆 (19日00 :00~12 :00) T213模式初始场850 hPa水汽通量的散度图可以看出, 其西南方向有明显的水汽输送, 而登陆后, 西南方向水汽输送切断, 登陆后水汽供给的不足是导致降水迅速减少的原因之一。在“黄蜂”向西北方向移动的同时, 我国西北地区有一低涡逐渐发展并向东南方向移动。“黄蜂”登陆后两个低压合并后继续西北方向移动并不断减弱, 同时, 副高也不断西伸加强并迅速控制广东省上空, 降水随之结束。

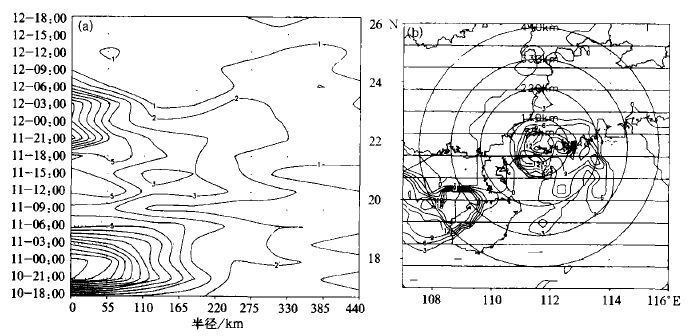

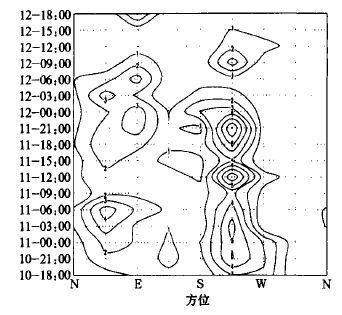

“黑格比”(TC0218) 从热带扰动到强热带风暴形成的时间短, 移动速度快, 登陆前强度一直呈加强趋势, 登陆后强度逐渐减弱。不同半径范围内平均降水强度的变化如图3a所示, 明显存在四个发展阶段。10日18 :00~11日00 :00, 330 km以内降水呈增加趋势; 11日00 :00~09 :00中心降水减弱, 外围降水也随之减少; 11日09 :00~12日00 :00中心降水增加, 外围降水也呈增加趋势, 登陆时 (图3b) 不但中心雨强达到最大, 2 mm·h-1的降水范围也扩展到330 km; 12日00 :00之后, 中心和外围降水减少, 但TC中心仍维持较大的降水达6 h, 大范围降水维持时间长。

|

|

| 图 3. (a)“黑格比”(TC0218) 不同半径范围内降水强度随时间的变化 (b) TRMM估测降水 (09-11-21 :00 UTC)(单位:mm·h-1) | |

虽然“黑格比”登陆前强度呈加强趋势, 但11日09 :00附近降水的范围和强度都有明显减弱的趋势, 对比T213模式11日06 :00和00 :00水汽通量的散度场 (图略), 可以发现06 :00 850 hPa以下 (包括1000 hPa, 925 hPa和850 hPa的总和) 虽然仍存在大范围的水汽输送, 但是与00 :00相比热带气旋附近特别是西南方向的水汽输送明显减弱。从卫星云图来看, “黑格比”的内圈云系虽然持续增强, 但尾部云系从11日06 :00开始已经逐渐松散, 云区范围扩大, 表明外围水汽供给不足。对比12 :00和06 :00 850 hPa以下的水汽通量散度场 (图略), 发现热带气旋西南侧的水汽输送在11日12 :00再次加强。低层水汽输送的变化是导致图3a中11日09 :00附近降水变化的原因之一。“黑格比”登陆后强度虽然减弱, 但在华南到南海中北部地区仍然维持低槽区, T213模式850 hPa水汽通量散度场同样可以发现TC西南部的南海上空有明显的水汽辐合区, 为“黑格比”登陆后的持续降水提供了充足的水汽源。

综上所述, “黄蜂”和“黑格比”降水集中, “北冕”大部分时间, 内外都存在明显的雨带, 降水分散。登陆时降水也各有特点, “北冕”在0~165 km和330~440 km范围内都出现降水峰值, “黑格比”330 km范围内降水明显增加, “黄蜂”只有0~55 km范围降水增加。登陆后3个热带气旋降水的维持时间不同, “北冕”由于西南急流提供了充足的水汽源, 登陆后9 h半径55 km范围内降水达到最大, 330~440 km降水明显增加, 登陆后大范围降水维持时间较长; “黑格比”西南部的南海上空有明显的水汽辐合区, 提供了充足的水汽源, 登陆后中心和外围降水虽然略有减弱, 但中心仍维持明显的降水达6 h, 大范围降水维持时间长; “黄蜂”登陆后由于西南方向水汽输送切断, 只有110~275 km范围降水短暂增加, 降水总体上呈迅速减弱的趋势。3个热带气旋登陆过程中心附近降水沿半径方向存在收缩和扩展的变化, 除了低层水汽输送的变化和地形对降水造成影响之外, “北冕”和“黄蜂”都发现外围降水加强会导致热带气旋中心附近降水减弱, 这与以往的观测及研究成果类似。

2.2 降水的方向分布特征由于台风降水往往不对称分布, 所以以其中心为原点, 指向北为0度, 将440 km范围顺时针方向分为8个区, 分析它们随时间的变化。

图4a为“北冕”降水的方向-时间变化图, 北面降水比较少, 但雨区也有移动和发展。4日15 :00之前雨带位于西南。之后西南面降水开始减少, 东面降水增加。登陆前3 h (4日18 :00) TC发展成为强热带风暴, 从这个时刻直到登陆, 在东南和东北偏东形成一个较大的雨区。登陆时 (4日21 :00) , 东部降水达到最大。登陆后, 各方向降水都减小, 降水主要位于东面。4日00 :00 T213模式1000 hPa 24 h变温图上看出, 从福建至粤东出现负变温, 表明有冷空气从福建进入粤东 (图略), “北冕”东面的海上有强水汽辐合区, 图4b为5日00 :00 T213模式1000 hPa, 925 hPa和850 hPa总的水汽通量散度图, 图中台风中心的西南和东北面都有明显的水汽辐合。冷空气从东部南下及有利的水汽条件, 可以导致登陆过程东部降水增加。

|

|

| 图 4. (a)“北冕”(TC0212) 降水方向-时间变化 (b) T213模式5日00 :00 UTC 1000 hPa, 925 hPa和850 hPa总的水汽通量散度场 (单位:10-5g°kg-1·s-1) | |

“黄蜂”降水的方向-时间变化如图5所示, 19日00 :00之前降水主要位于西南方向。之后, 西南方向降水减少, 而北面降水略有增加, 登陆时 (19日12 :00) 各方向降水都很小, 只有西北面雨较大, 图2(b) 可以看出西北面出现大范围强度小的降水, 而东南只有110 km范围内有比较集中的降水。登陆后 (19日15 :00) , 只有西北面降水较大, 结合图2a可以认为该时刻降水主要位于西北面110~275 km范围内, 与这个时刻的降水分布图是一致的 (图略)。从19日12 :00 T213模式初始场发现“黄蜂”西北面的冷空气已经从气旋低层影响到中心, 抑制了对流发展。同时低层水汽通量散度场可以看出西南方向的水汽输送不足 (图略), 也是导致登陆后西南方向降水迅速减弱的原因之一。

|

|

| 图 5. “黄蜂”(TC0214) 降水方向-时间变化 | |

“黑格比”雨带主要位于西南, 其次是东北偏东方向, 北面降水较少 (图6)。

登陆时 (11日21 :00, 图3b) 在西南和东面降水明显增加, 其中西南方向登陆后2 mm·h-1的平均降水强度维持约6 h, 12日09 :00之后仍然在这个方向出现较大降水, 登陆时西南方向的雨带主要位于330 km以外; 登陆时东面降水增加, 2 mm·h-1的平均降水强度维持达15 h, 东面的降水主要位于220 km以内。在“黑格比”登陆过程中, 西南方向有充足的水汽输送, 登陆后低层西南方向仍有明显的水汽辐合区, 为“黑格比”在西南方向的降水提供了水汽条件。

|

|

| 图 6. “黑格比”(TC0218) 降水方向-时间变化 | |

综上所述, 不同热带气旋的降水在方向上的分布也是不同的:“北冕”和“黑格比”北面降水小, 其中“北冕”4日15 :00之前雨带位于西南, 之后西南面降水开始减少, 东面降水增加, 登陆时东部降水达到最大, 登陆后降水主要位于东面, “黑格比”雨带主要位于西南, 其次是东北方向, 登陆时在西南和东面降水明显增加。而“黄蜂”降水由西南方向为主转变为北面降水为主, 登陆时各方向降水都很小, 只有西北面雨较大。

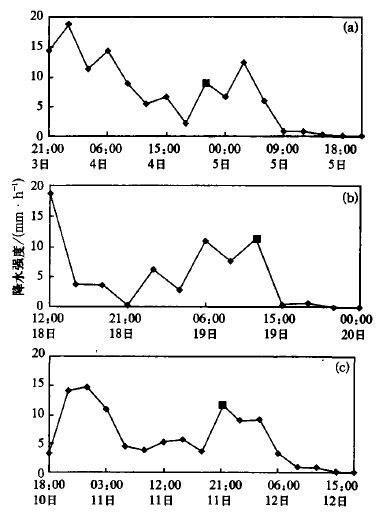

2.3 中心降水强度变化特征图7分别是“北冕”、“黄蜂”和“黑格比”中心55 km半径范围内平均降水强度随时间的变化曲线, 登陆时刻用粗黑点表示, 容易看出登陆时, 中心降水强度比3 h前都有所增加。“北冕”登陆前3 h至登陆后9 h, 中心降水呈增加趋势, 登陆后9 h达到最大, 然后迅速减少; “黄蜂”登陆前15 h直至登陆, 中心降水强度振荡上升, 登陆时达到最大, 之后迅速减少; “黑格比”登陆过程中降水也呈增加趋势, 登陆时达到最大, 之后维持6 h然后减少。与前文中的讨论一致, 登陆时3个热带气旋都达到各自强度最强的时期 (即强热带风暴), 而且登陆前都有充足的水汽输送, 是导致登陆过程降水增加的原因之一。由于“黄蜂”登陆后, 冷空气的作用抑制了对流的发展, 加之西南方向水汽输送的切断, 导致了中心降水迅速减少。

|

|

| 图 7. “北冕”(a)、“黄蜂”(b) 和“黑格比”(c) 中心55km半径范围平均降水强度随时间变化 (图中粗黑点表示登陆时刻) | |

3 结论

本文首先利用广东自动站资料检验了TRMM准全球、准实时的3 h降水估测资料的可靠性, 发现该资料与地面3 h平均降水有很好的相关性, 可以反映出热带气旋3 h降水变化的特征。利用该资料分析了2002年登陆广东的3个热带气旋登陆前后降水时空分布特征, “黄蜂”和“黑格比”降水集中, “北冕”降水分散。登陆时3个热带气旋中心区域内降水都增加, 但登陆后“北冕”和“黑格比”维持时间长, “黄蜂”降水迅速减弱。“北冕”和“黑格比”登陆时外围雨带增强, 其中, “北冕”降水主要位于东面, “黑格比”西南及东面降水较为明显, 而“黄蜂”登陆时外围各方向降水都很小, 只有西北面雨较大。

3个热带气旋登陆过程中心附近降水沿半径方向存在收缩和扩展的变化, 除了低层水汽输送的变化和地形对降水造成影响之外, “北冕”和“黄蜂”都发现外围降水加强会导致热带气旋中心附近降水减弱, 这与以往的观测及研究成果类似。

| [1] | 孙建华, 赵思雄. 登陆台风引发的暴雨过程之诊断研究. 大气科学, 2000, 24, (2): 223–237. |

| [2] | Rodgers E B, Pierce H F, Environmental influence on typhoon bobbie's precipitation distribution. Journal of Applied Meteorology, 1995, 34, (11): 2513–2532. DOI:10.1175/1520-0450(1995)034<2513:EIOTBP>2.0.CO;2 |

| [3] | Rodgers E B, Pierce H F, A satellite observational study of precipitation characteristics in western North Pacific tropical cyclones. Journal of Applied Meteorology, 1995, 34, (12): 2587–2599. DOI:10.1175/1520-0450(1995)034<2587:ASOSOP>2.0.CO;2 |

| [4] | 雷小途, 陈联寿. 热带气旋与中尺度环流系统相互作用的研究进展. 热带气象学报, 2001, 17, (4): 452–461. |

| [5] | 丁伟钰, 林爱兰. GMS5多通道数据与TRMM资料估测华南地区热带气旋降水. 热带气象学报, 2003, 19, (增刊): 74–80. |

| [6] | 吴庆梅, 程明虎, 苗春生. 用TRMM资料研究江淮、华南降水的微波特性. 应用气象学报, 2003, 14, (2): 206–214. |

| [7] | 姚展予, 李万彪, 朱元竞, 等. 用TRMM卫星微波成像仪遥感云中液态水. 应用气象学报, 2003, 14, (增刊): 19–26. |

| [8] | Kummerow C, Olsen W S, Giglio L, A simplified scheme for obtaining precipitation and vertical hydrometeor profiles from passive microwave sensors. IEEE Trans. Geosci. Remote Sens, 1996, 34, (5): 1213–1232. DOI:10.1109/36.536538 |

| [9] | 吕艳彬, 顾雷, 李亚萍, 等. 用华南暴雨试验雨量资料对TRMM/TMI-85.5 GHz测雨能力的考察. 热带气象学报, 2001, 17, (3): 251–257. |

| [10] | 闫敬华, 丁伟钰, 陈子通, 等. 热带气旋"黄蜂"动力热力特征演变的模拟分析. 热带气象学报, 2003, 19, (增刊): 12–24. |

2004, 15 (4): 436-444

2004, 15 (4): 436-444