微波波段的对地遥感观测具有全天候、多极化等诸多优势, 同时微波辐射又代表了地表下垫面一定厚度层的特性, 因而被认为是目前土壤湿度遥感探测最具发展潜力的探测手段。目前微波遥感监测土壤含水量的研究试验结果已经引起国内外学者的普遍关注。

美国农业部USDA制定的农业资源调查联合计划 (AgRISTARS) 中将微波遥感定为土壤水分监测的主要手段。此外, 许多大型水文、气候以及陆面过程研究计划中也都将微波遥感列为区域大尺度土壤湿度信息获取的主要手段。微波遥感土壤含水量的机理在于土壤的介电性质直接取决于土壤含水量这一事实。被动微波对地遥感观测时, 受土壤含水量的制约, 土壤介电常数的实部会从松散性干物质时的5变化到水物质的80, 相应地微波比辐射率的大小可从0.98变化到0.60, 因此可从被动微波遥感信号的强弱中分析出土壤的含水量信息[1]。

美国国防卫星系列自1987年以来一直装载SSM/I被动微波遥感仪器, 长时间序列的SSM/I资料为地表湿度信息提取的应用研究提供了基础。Teng [2](1993) 利用SSM/I数据结合地面观测资料, 针对美国玉米、小麦主要产区作物分布带上湿润农田的土壤湿度进行了遥感估算方法研究, 分析了SSM/I 19 GHz通道亮温与前期降水指数 (API :Antecedent Precipitation Index) 间的关系, 并进一步建立了API与SSM/I 19 GHz频点归一化微波极化差指数 (MPDI19 :Microwave Polarization Difference Index) 之间的相关关系。研究结果表明, 在研究区的半干旱农田中, SSM/I 19 GHz通道亮温与API之间的相关性可达0.7;但对湿润和植被茂密区这种相关性只有0.4。Choudhury等人[3](1987) 根据SSM/I 37 GHz微波通道亮温对植被特征敏感的性质提出微波植被指数 (37 GHz通道亮温极化差指数) 的概念, 并得到微波植被指数随植被层含水量的增加而减少的分析结果。Manfred Owe等人[4](2001) 的研究工作中利用微波植被指数来推算植被层的光学厚度, 并进一步结合其它频点的被动微波遥感资料来推算地表含水量, 取得了比较好的应用效果。M.Drusch、E.F.Wood和T.J.Jackson等人[5](2001) 发表了他们根据1997年美国南部大平原水文观测 (SGP97) 试验中土壤、植被和大气数据得到的植被和大气订正对被动微波地表湿度信息提取精度影响的分析结果, 在他们的分析结果中进一步表明, 尽管SSM/I不是以土壤湿度信息的遥感反演为目的而设计的被动微波遥感仪器, 但其19 GHz水平极化通道的微波亮温仍对地表的湿度状况有比较好的响应, 可以用来进一步定量提取地表湿度信息, 他们的分析结果与Hsu (1999) [6]、Heymsfield和Fulton (1992) [7]、Jacson (1997) [8]、以及Choudhury (1993) [9]等人的研究结果一致。Kerr和Njoku (1990) [10]、Jones和Jonder Haar (1997) [11]的研究结果中认为植被和大气都对土壤湿度信息的遥感反演有影响, 但M.Drusch (2001) 等[5]的分析结果表明, 在利用SSM/ I的19 GHz水平极化通道数据反演地表湿度信息时, 大气修正对反演结果精度提高的效果并不显著。

本文的研究工作中, 结合2002年汛期“ 973”外场观测资料及T106数值预报分析场资料, 利用微波辐射传输方程反演SSM/I像元平均地表微波比辐射率, 然后利用地表微波辐射模型, 估算SSM/I像元的地表湿度信息。以2002年8月中旬期间发生在长江流域的暴雨天气过程为例, 将反演得到的地表湿度信息与地面观测到的降水和地面的洪涝信息进行对比分析。

1 反演原理一般星载微波辐射计观测到的微波辐射主要来自地球大气系统, 其中地表微波辐射取决于地表的物理温度、地表微波比辐射率和地表介质的组分及微物理特性。诸多因子中, 地表的微波比辐射率直接与地表的湿度特征密切相关, 当地面表层介质中水物质含量从干土壤变化到水体时, 微波比辐射率会从0.98变化到0.45。当土壤中水物质含量发生变化时, 地表微波比辐射率的显著响应特征, 为利用微波辐射计的观测结果来反演地表湿度提供了可能。在利用SSM/ I资料反演地表湿度信息时, 首先要从观测结果中有效提取地表的微波辐射特征量微波比辐射率, 然后借助地表微波辐射模型提取地表湿度信息。

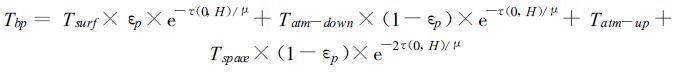

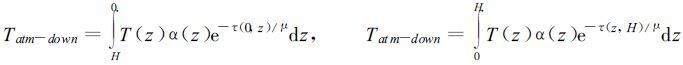

一般在微波波段, 当

|

(1) |

|

其中Tbp为卫星测量到的微波极化亮温; Tsurf为地表温度; εp为地表极化微波比辐射率;

μ=cosθ, θ为入射角; α(z) 为z高度处大气的气体吸收; T (z) 为z高度处大气的温度; τ

|

(2) |

借助VDISORT大气微波辐射传输模型 (Weng, 1992) [12, 13, 14], 在已知大气状态参数的条件下, 可以确定SSM/I像元的地表微波比辐射率。VDISORT大气微波辐射传输模型适用于计算垂直各向异性平行平面分层大气介质中微波辐射特征量。模式计算中大气的分层可依据大气的性质来分层, 一般假定层内由均质介质组成, 如果没有微波热源的话, 一般层间温差不超过10 K。如果假定大气由晴空大气、沙尘和云组成, 那么大气可分为3个计算层。计算的极角数 (流数) 可根据模拟分析的精度要求来定。

得到SSM/I像元地表微波比辐射率εp后, 需要根据SSM/I像元的组分特征对εp进行必要的订正处理, 其中包括地形订正处理, 植被组分订正处理等。进一步得到SSM/I像元中裸土组分的微波比辐射率值, 然后利用地表微波辐射传输模型 (Weng, 2000) [15], 一定条件下获取SSM/ I像元中裸土地表的湿度信息。地表微波辐射传输模型中地表物质的体散射利用二流近似原理来计算得到, 地表介质表面的发射和散射利用经交叉极化订正并考虑了粗糙度因子影响的Fresnel方程来计算; 植被冠层的光学参数利用几何光学原理来计算。

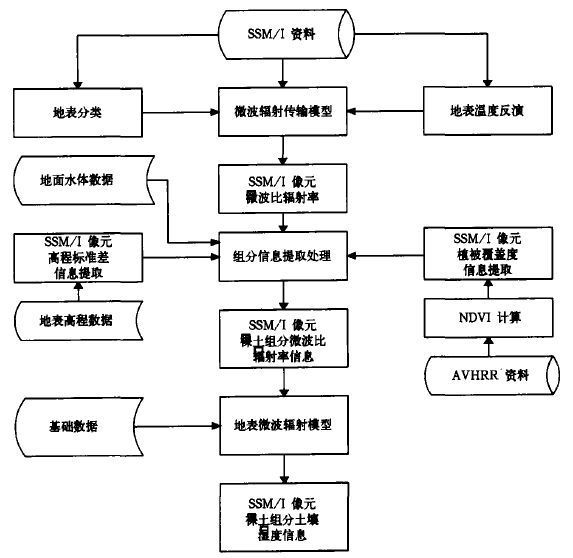

反演算法的信息处理流程如图1所示。

|

|

| 图 1. 利用SSM/ I资料反演土壤湿度信息处理流程 | |

2 反演试验 2.1 专用微波成像仪 (SSM/I) 简介

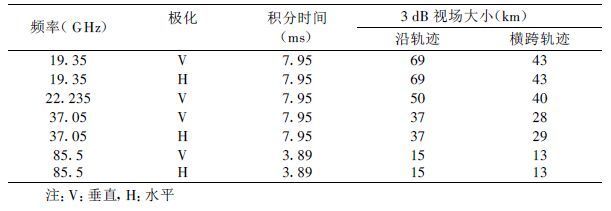

专用微波成像仪 (Special Sensor Microw ave/ Image, SSM/I) 由美国休斯公司研制, 于1987年首次由美国国防气象卫星计划 (DMSP) 中的Block 5D-/F8卫星载入空间执行探测使命。从1987年DMSP升空到1997年TRMM升空, 期间的10年时间内, SSM/ I一直是世界上最先进、空间分辨率最高的星载被动微波遥感探测仪器。DMSP卫星为近极地圆形太阳同步轨道卫星, 卫星高度约833 km, 轨道面倾角98.8°, 轨道周期102.2 min, 地方时06 :13过赤道升交点, 24 h覆盖全球。极地区域有半径为280 km的扫描盲区, 赤道处的菱形扫描盲区在72 h后可以覆盖。SSM/I由设置在4个频点处的7个通道组成, 中心频点分别为19.35、22.235、37.05和85.5 GHz。其仪器实际上是由7个相互独立的全功率型、平衡混频、超外差式接受的被动微波辐射计系统构成, 可以同时测量来自地球大气系统的微波辐射。除22.235 GHz频点处的通道外, 其它频点处的通道均同时具有水平和垂直两种极化状态。SSM/ I仪器基本性能指标见表1。

|

|

表 1 SSM/ I仪器性能指标 |

2.2 SSM/I资料地表特征区分类

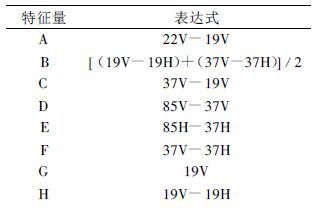

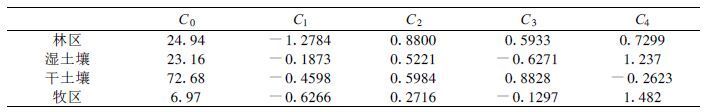

DMSP SSM/ I数据校准与验证组于1989年提出了针对SSM/I数据的陆地分类算法, 1990年Neale给出了SSM/I数据地表分类的判据。形成分类算法的过程中, 试验组在北美、南美和非洲等地设立地面真实性检验场地, 结合气象常规观测资料, 形成地表类型分类判据。利用SSM/I资料进行地表分类时, 首先利用SSM/I 7个通道的亮温数据计算8种对地表特征敏感的特征量, 然后根据各特征量的不同阈值, 将地表分类为12种类型。确定各种特征量阈值时, 利用了地面真实性检验场地的观测数据及其它遥感数据的地表分类结果。8种特征量的定义形式如表2所示。地表特征区分类判据见表3。

|

|

表 2 SSM/I分类特征量定义 |

|

|

表 3 SSM/ I分类判据 |

利用如上SSM/I分类算法, 处理2002年6月至9月的SSM/I数据, 首先得到表3中的12类, 然后, 根据继续反演地表湿度信息的需要, 将12类归并为7类, 分别为资料空白区、裸露土地、植被或植被与裸土的混合像元、沙漠、水体、降水和积雪。

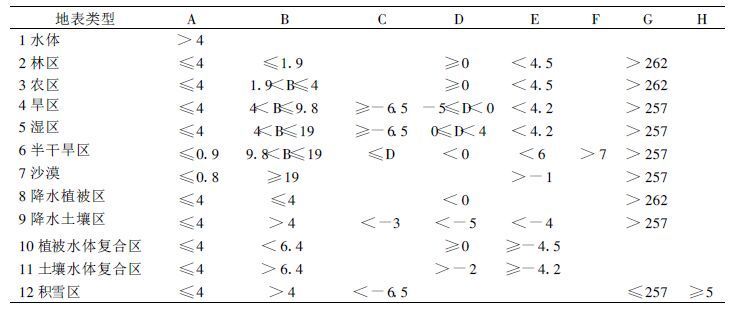

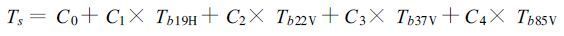

2.3 利用SSM/I资料反演地表温度利用SSM/I数据可以在晴空和云天条件下反演地表温度, 因此从1987年SSM/ I发射升空以来, 许多科学家围绕SSM/I地表温度反演, 进行了深入的应用研究。其中Pullianinen等人利用约束最小方差法结合多元线性回归针对针叶林区进行了地表温度的反演试验, 结果表明在无积雪覆盖的条件下, 该方法可以很有效地反演林区的地表温度; McFarland等人利用最小均方根方法, 针对多种地表下垫面进行了反演方法研究; Hilliger则与地表分类结果相结合, 针对不同类型下垫面分别建立SSM/I各通道微波亮温与地表温度间的反演方程, 得到区域范围内的地表温度产品, 该算法也是目前SSM/I通用的陆表温度反演算法。文中地表温度反演基于Hilliger的方法, 根据SSM/I陆地产品检验组报告, 该方法反演陆表温度的误差一般可以在3.0 K以内。反演过程中将同一天升降轨性质相同的SSM/I轨道资料做了多轨拼接, 资料重复时保留温度高值。反演方程中的系数见表4。反演方程为:

|

|

表 4 SSM/ I陆表温度反演方程中的系数 |

|

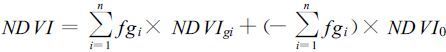

A模式下SSM/ I低频19 GHz通道像元分辨率约45.0 km, 一般情况下像元的组分比较复杂, 如果认为地表覆被状况在旬的时间尺度上变化不大, 可以利用目前较高空间分辨率光学遥感技术获取到的地表植被信息来细化SSM/I像元的组分特征。利用实时获取的AVHRR资料来更新背景资料, 可以得到与SSM/I时间上更匹配的、动态的地表状况信息。利用NOAA/AVHRR像元NDVI信息提取像元植被覆盖百分数fg (Fraction of Green Vegetation), 然后求SSM/ I像元的平均植被覆盖百分数 (fgssmi), 可以获得SSM/I像元中植被的组分比例。

利用NOAA/AVHRR资料可以提取多种植被指数, 其中NDV I是在全球尺度上研究地表植被覆盖特征时使用最广的一个遥感特征量。NDVI=(ρ2-ρ1) /(ρ2 +ρ1) , 其中ρ2和ρ1为AVHRR通道1(0.63 μm) 和通道2(0.85 μm) 的通道反射率测值。归一化比值形式的植被指数, 可以有效克服地表双向反射、大气及其它因素对到达卫星的辐射量的影响。NDV I是纯粹的遥感量, 无法在天气、气候模式中使用, 为此Price于1992年[16]提出了可在模式中使用中间变量植被覆盖百分数fg。对NOAA/AVHRR像元而言, NDV I与fg间有简单的概念性的关系:

|

|

| 图 2. 2002年9月上旬全国AVHRR像元植被覆盖百分率(%)分布图 | |

2.5 SSM/I地表微波比辐射率及地表湿度信息的物理反演试验

SSM/I像元地表微波比辐射率的物理反演试验针对19 GHz频点水平极化通道来进行, 反演试验资料为2002年9月1日, 大气背景场信息取同天00 :00UTC国家气象中心提供的数值预报结果 (T106) , T106水平分辨率为1.875°×1.875°, 垂直分为19层, 地表温度取上面的反演结果, 将T106资料中的温度及相对湿度资料读出后进行必要的变换, 得到微波辐射传输模式可以输入的变量, 利用地表和大气的微波辐射传输模型正演计算微波亮温, SSM/I观测时间约为地方时06 :00, 与T106资料的时间比较接近, 当然仍会有时间上的偏差。

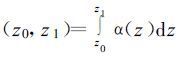

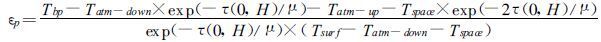

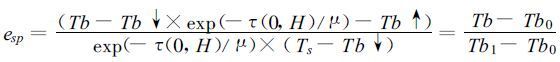

利用双极化通道在地表微波比辐射率取两种极限情况0或1时, 正演亮温与观测亮温间的相互关系, 得到地表微波比辐射率的反演值, 反演公式为:

|

(3) |

Tb0、Tb1为地表微波比辐射率为0或1时的正演模拟计算得到的亮温值。

经过如上数据处理和信息提取, 可以得到SSM/I像元19 GHz水平极化通道的平均地表微波比辐射率反演结果。

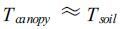

得到像元平均地表微波比辐射率后, 结合像元组分信息 (水体和植被覆盖百分比) 可进一步提取像元中裸土的微波比辐射率信息。在这一过程中对于植被覆盖百分比超过95%的SSM/I像元, 认定为完全植被覆盖像元。对于完全植被覆盖像元, 在热力平衡条件下, 近似认为:

|

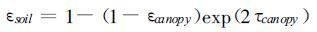

利用地表微波辐射模型, 根据植被覆盖百分比估算植被层整层的光学厚度, 然后利用植被覆盖条件下微波辐射传输方程得到已知植被层上界像元微波比辐射率时, 求取地表微波比辐射率的公式 (T.Schmugge &T.J.Jackson, 1994) :

|

其中εsoil、εcanopy分别为土壤和植被层的微波比辐射率, τcanopy为植被层的光学厚度。可以进一步得到有植被覆盖条件下地表的微波比辐射率。

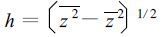

在前面反演地表微波比辐射率的过程中, 对来自大气、像元组分等因素对地表微波比辐射率的影响已经进行了必要的修正。利用地表微波辐射模型物理反演地表湿度信息时, 仍需要对SSM/I像元内地形变化引起的地表微波比辐射率的变化进行订正。描述随机粗糙面特性时, 一般可以用地表高程标准差、相关长度或相关函数等, 在讨论地表微波辐射特性时, 常用地表高程标准差来刻画地表的起伏程度 (h):

|

在讨论地表的起伏特征对电磁波的影响时, 像元是否粗糙不仅取决于地表的几何特征, 同时也取决电磁波的特性。一般认为满足瑞利准则:

|

时, 像元表面为粗糙面。其中ha为像元高程标准差; λ为电磁波的波长; θ为电磁波与地面的夹角。当像元粗糙程度相同时, 对短波辐射而言, 粗糙度就大, 但对长波辐射而言, 粗糙度就小。因此像元粗糙与否, 取决于地表几何特征和电磁波特征的相互关系。对SSM/I低频微波通道19 GHz而言,

从美国USDS公开的全球高程数据中按等经纬度投影方式提取出中国区域的高程数据, 据此计算SSM/I像元的地表高程标准差, 可用作地表微波辐射模式所需的地表粗糙度变量输入到模式中 (彩图 3)。

|

|

| 图 3. 中国及其周边地区地表高程数据分布特征 | |

获取到SSM/I像元地表微波比辐射率后, 利用地表的微波辐射模型, 将上面得到的中国区域植被覆盖百分比信息、地表高程标准差信息做为模式变量代入模式, 通过物理反演的途径, 获取地表湿度信息。

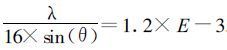

3 SSM/ I地表湿度信息反演结果与降水过程的相关分析利用被动微波遥感资料反演地表湿度信息, 可以获得地表湿度信息的动态变化特征。一般自然条件下, 大气降水是引起地表湿度变化的主要外因, 降水会引起地表湿度在短时间内的增加。因此地表湿度反演结果与降水事件的相关性一定程度上代表了反演结果与地面自然条件下地表湿度增加的相关。为此, 这里针对2002年8月两湖流域的暴雨事件, 分析了地表湿度反演结果的变化响应。

2002年8月份, 我国南方及东北地区降水偏多、气温偏低, 部分地区发生暴雨洪涝灾害。12日到18日, 主要雨带维持在长江流域地区, 长江中上游的降雨持续至20日, 24至27日长江流域再次出现降雨天气过程, 其间部分地区还降了暴雨或大暴雨。持续降雨致使长江干流部分河段和湖南湘江、资水等河流及洞庭湖、鄱阳湖等水域超警戒水位, 洞庭湖城陵矶24日23 :00水位达34.97 m, 超警戒水位0.91 m, 是1949年以来第4次高洪水位; 长江出现当年最大的一次洪峰。持续的高水位致使湖南、湖北等沿江各省汛情一度十分严峻。

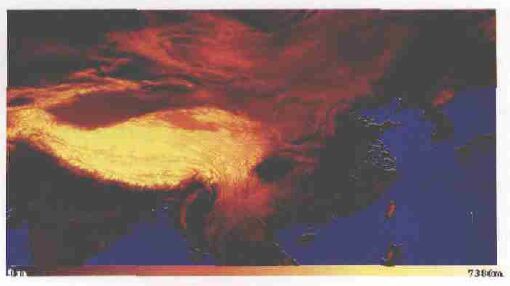

利用2002年8月SSM/I被动微波遥感资料, 依据前面建立的反演算法, 反演两湖流域的地表湿度信息, 得到图 4的反演结果, 图 4(彩图) 为等经纬度投影的两湖流域地表湿度信息分布图像。图 4中兰色区域地表湿度已近饱和, 亮兰色区域有明水, 而深绿色区域为地表湿度接近30.0%。从图中可以看到8月19日造成两湖流域洪涝过程的主要降水过程发生之前, SSM/I遥感反演的地表湿度分布图像中洞庭湖及鄱阳湖流域明水面积较小, 24日开始强降水过程发生, 部分地区出现暴雨或大暴雨。主要降水带过后, 25日的SSM/I遥感反演结果中两湖流域的明水面积明显增大, 同时以兰色色调标出的地表湿度接近饱和的区域也明显增加。地面降水常规观测结果表明, 雨带在从南向北的移动过程中, 造成两湖流域的特大洪涝。

|

|

| 图 4. 2002年8月19日(a)和8月25(b)两湖流域地表湿反演结果(红色区域为轨道未覆盖区域) | |

利用SSM/I资料反演得到的地表湿度的变化特征与地面24 h降水观测得到的降水系统的移动一致, 同时与天气报告中关于同时段两湖流域的地面洪涝事件也有很好的对应关系。SSM/I的被动微波遥感观测, 在一定条件下可以穿透云层, 为云天条件下地表特征的遥感反演及云天条件下地表的洪涝特征分析提供了可能。

4 结论为了实现地表湿度的定量遥感反演, 本文首先就地表微波比辐射率的遥感反演进行了模拟分析, 利用物理反演模型结合T106数值预报分析场资料进行了反演试验, 根据地表微波比辐射率的反演结果进行了地面洪涝特征和降水观测结果的对比分析, 得到如下几点结论:

(1) 利用SSM/I资料通过物理反演技术反演地表湿度信息时, SSM/I资料的图像分类和地表温度估算, 可以为地表湿度的物理反演提供有利的辅助信息;

(2) 利用SSM/I资料反演地表湿度信息时, 像元的组分特征直接影响反演结果的精度, 利用光学遥感AVHRR资料提取SSM/I像元动态的植被覆盖度信息可以改善SSM/I像元组分地表微波比辐射率的反演精度;

(3) SSM/I地表湿度反演结果宏观地反映了地表因暴雨而产生的洪涝, 地表湿度反演结果的时空变化趋势与地面降水的常规观测结果的变化趋势有很好的一致性。

致谢 美国Wisco nsin大学Madison学院的Hal Woolf博士为本文的研究提供了中国区域的SSM/ I资料, 在此致谢!| [1] | 金亚秋. 电磁散射和热辐射的遥感理论. 北京: 科学出版社, 1993. |

| [2] | Teng W L, Wang J R, Doraiswamy P C, Relationship between satellite index and regional soil moisture. Int J R S, 1993, 14, (13): 2483–2500. |

| [3] | Choudhury B J, Owe M, Goward S N, et al. Quantifying spatial and temporal variabilities of microwave brightness temperature over the U.S. Southern Great Plains. International Journal of Remote Sensing, 1987, 8: 177–192. DOI:10.1080/01431168708948625 |

| [4] | Owe M, de Jeu R, Walker J, A methodology for surface soil moisture and vegetation optical depth retrieval using the microwave polarization difference index. IEEE Trans Geosci Rem Sens, 2001, 39, (8): 1643–1654. DOI:10.1109/36.942542 |

| [5] | Drusch M, Wood E F, Jackson T J, Vegetative and atmospheric corrections for the soil moisture retrieval from passive microwave remote sensing data: Results from the Southern Great Plains Hydrology Experiment 1997. Journal of Hydrometeorology, 2001, 2: 181–192. DOI:10.1175/1525-7541(2001)002<0181:VAACFT>2.0.CO;2 |

| [6] | Hsu A Y, Jackson T J, O'Neil P E. Comparison of ESTAR and SSM/I Derived Surface Soil Moisture. In Proc: Int Geoscience and Remote Sensing Symp'99, Hamburg, Germany, 1999.1908~1910. |

| [7] | Heymsfield G A, Fulton R, Modulation of SSM/I microwave soil radiances by rainfall. Remote Sens Environ, 1992, 29: 187–202. |

| [8] | Jackson T J, Soil moisture estimation using Spacial Sensor Microwave/Imager satellite data over a grassland region. Water Resour Res, 1997, 33: 1457–1484. |

| [9] | Choudhury B J, Reflectivities of selected land-surface types at 19 and 37 GHz from SSM/I. Remote Sens Environ, 1993, 46: 1–17. DOI:10.1016/0034-4257(93)90028-V |

| [10] | Kerr Y H, Njoku E G, A semiarid land surface as seen from space. IEEE Trans Geosci Remote Sens, 1990, 28: 384–393. DOI:10.1109/36.54364 |

| [11] | Jones A S, VonderHaar T H, Retrieval of microwave surface emittance over land using coicincident microwave and infrared satellite measurements. J G R, 1997, 102: 13609–13626. DOI:10.1029/97JD00797 |

| [12] | Weng F, A multi-layer discrete-ordinate method for vector radiative transfer in vertical-inhomogeneous, emitting and scattering atmosphere. Part I: Theory. J Quant Spectrosc Radiat Trans, 1992, 47: 19–33. DOI:10.1016/0022-4073(92)90076-G |

| [13] | Weng F, A multi-layer discrete-ordinate method for vector radiative transfer in vertical-inhomogeneous, emitting and scattering atmosphere. Part II: Application. J Quant Spectrosc Radiat Trans, 1992, 47: 35–42. DOI:10.1016/0022-4073(92)90077-H |

| [14] | 谷松岩, 邱红. 用星载先进微波探测器(AMSU)资料开展区域地表洪涝分类监测. 应用气象学报, 2003, 14, (1): 8–16. |

| [15] | Weng F, Microwave land emissivity model developed for satellite data assimilation and remote sensing applications. Technocal Proceedings of The Eleventh International ATOVS Study Conference, 2000: 423–436. |

| [16] | Price J, Estimating vegetation amount from visible and near-infrared reflectances. Remote Sensing Environment, 1993, 41: 29–34. |

| [17] | Gutman G, Ignatov A, The derivation of the green vegetation fraction from NOAA/AVHRR data for use in numerical weather prediction models. INT J Remote Sensing, 1998, 19, (8): 1533–1543. DOI:10.1080/014311698215333 |

2004, 15 (4): 407-416

2004, 15 (4): 407-416