2. 中国科学院大气物理研究所LASG , 北京 100029

2. Institute of Atmospheric Physics , Chinese Academy of Sciences , LASG , Beijing 100029

近20年来, 在海河流域山区出现了径流的锐减。这种锐减不仅反映在时间尺度较长的年代际的变化, 也反映在短历时的暴雨洪水过程上。在平原地区出现了河流断流, 入海径流锐减。海河流域是对气候变化十分敏感, 人类活动又非常活跃的地区。引起径流变化的原因是什么?这对于水资源管理采取对策, 以及水资源的可持续开发利用是十分重要的。

河川径流, 一般来说, 不完全是一个气候变量, 除了气候因素外, 它同时受社会经济发展对水的需求以及人类活动引起的流域下垫面变化的影响。实际观测到的径流量, 包含了气候因素和非气候因素两种作用的结果。广义的气候因素是指地球气候系统中发生的物理及化学过程的变化, 它可分为直接与间接两种。直接影响主要来自大气环流变化 (包括温室气体浓度增加导致的气候变化) 引起的降水时空分布、强度和总量的变化、雨带的迁移以及气温、空气湿度、风速的变化等。气候的间接影响主要来自陆面过程。地表反照率、粗糙度、陆-气界面的水热交换和土壤水热特性的变化既影响气候又影响陆地水文过程。广义的人类活动是指人口增加, 人类生产活动及社会经济发展引起的水的变化。它也可分为直接作用与间接作用两种。直接作用主要指人口增加、社会经济发展引起的生活, 生产, 生态用水耗损量的增加以及从流域引出的水量和分洪水量等对径流的影响, 间接作用主要指土地利用与土地覆盖变化等人类活动的水文效应, 例如在水资源开发利用过程中, 由于下垫面条件变化产生的各种额外的蒸发, 如水库的蒸发、渗漏、地下水超采引起的土壤干化, 以及农林垦殖, 森林砍伐, 城市化, 水土保持等引起的土壤植被蒸散发的变化和降水入渗变化对径流的影响。因此, 对径流系列变化趋势的研究, 必须考虑气候的变异、变化以及人类活动导致的流域特性的变化等因素对径流的影响。为了区分这两种因素, 最常用的方法是利用水量平衡模型, 根据流域降水与蒸发能力的实测系列值, 模拟相应的径流, 认为径流的模拟值为天然径流, 它与实测值之差是由人类活动产生。然而由于常规的水量平衡模型中的参数一般由历史资料率定, 模拟的径流包含了各种误差, 很难外延得到变化环境中天然状态下的径流。水资源评价工作中常用的天然径流的还原量基本上反映了人类活动的直接影响。其主要的思路是根据水量平衡方程将流域内的各种用水量、引水量、分洪水量都计入到实测径流中[1]。还原后的天然年径流量 (严格地说, 它不是天然径流, 其中还包含了间接的人类活动引起下垫面条件变化对径流的影响) 是实测年径流量与各种还原水量之和。还原计算中一般只能考虑大的引用水、蓄水工程, 对于小型、临时性、季节性的引用水, 因其分散性, 很难计入。

本研究的基本资料为河北省第二次水资源评价专题研究之一中的海河流域有代表性的8个分区中的20个子流域1956~2000年实测和还原年径流系列、实测年降水系列①, 气温系列取自气象站观测值。用Mann-Kendall方法[2, 3]对它们的变化趋势进行同步分析, 结合径流对气候变化的敏感性研究结果, 估算近50年海河流域径流的变化趋势, 从气候因素与人类活动因素两个方面探讨近20余年海河流域天然径流量锐减的原因。

① 河北省水文水资源勘测局, 2003。河北省第二次水资源评价专题之一:河北省地表水天然径流系列向现状条件修正方法研究报告。

本文对近50年海河流域径流的变化趋势及原因分析问题提出了一个半定量分析的研究思路和方法。为了定量研究气候、人类活动与水之间的相互作用及预测水资源的变化, 需要充分利用遥感遥测与地理信息技术, 以及与气候模型耦合的、具有物理概念的分布式水文模型。当前, 水文与气候耦合模型的研究正在深入进行并取得一定的进展。刘志雨和Todini在分析研究TOPMODEL、ARNO等流域水文模型的基础上, 研制开发了具有物理基础的分布/集总式综合性流域水文模型—TOPKAPI [4], 为气候与水文相互作用提供了具有物理基础的半分布式或集总式流域水文模式。

近年来, IGBP/WCRP/IHDP/DIVERSI TAS等国际研究计划联合提出的GWSP (全球水系统项目) 特别强调跨学科地研究地球系统中水的作用及全球水系统中人的作用[5]。该计划预计用10年的时间研制出具有预测全球水系统, 特别是它的陆地分量, 对人类用水响应及反馈的相互作用模型。GWSP项目的启动, 为水问题研究提供了一个新的机遇和挑战, 为科学地揭示气候、人类活动与水之间的相互作用, 水资源可持续利用以及社会经济的可持续发展问题展现了自然科学与社会科学结合的前景。

1 海河流域的陆地水循环特征 1.1 陆地水循环的气候特征1956~1979年, 海滦河流域平均年降水量560 mm, 年径流量89.6 mm, 年蒸发量470 mm (采用第一次全国水资源评价成果)。年径流仅为年降水量的16%, 其余84%被蒸发掉。1980年以后气候进入干旱少雨期, 气温逐渐上升。20世纪80年代, 平均年降水量471 mm, 径流量48 mm, 径流系数为0.10;20世纪90年代, 平均年降水量506 mm, 径流量62 mm, 径流系数为0.12。海河流域由于蒸发系数大, 径流系数小, 陆地水循环对气候与人类活动十分敏感。一切影响蒸发的气候因素与人类活动因素都将对水量平衡, 尤其对径流产生较大的影响后果。

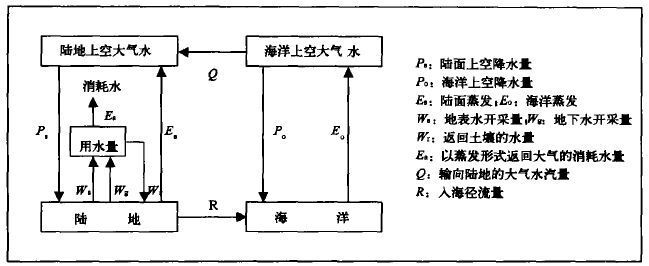

1.2 人类活动对陆地水循环的影响海河流域大规模的人类活动发生在‘63°8’大洪水以后[5], 在山区修建了大型水库10余座, 中型水库70余座, 小型水库1400余座, 控制了山区流域面积的85%以上。开发大小灌溉引水渠道20余条, 灌溉面积增加; 以造林, 种草, 封山育林等措施为主的山区水土流失治理工作使林草覆盖率提高了20%~40%。这些以工程为主的人类活动对社会发展经济建设发挥了重要作用, 但同时对陆地水循环也产生了很大影响。现将直接的人类活动影响用镶嵌在水文循环中的侧支循环表示 (图 1)。侧支水循环由用水量 (生活用水、工业用水、农业用水和植被生态用水)、消耗水量 (通过蒸发返回大气以及随作物产品带走的不可恢复的损失量) 以及回归水量 (用水量通过入渗、下渗返回土壤及河川径流的那部分水量) 三部分组成。

|

|

| 图 1. 镶嵌在水循环中的侧支循环 | |

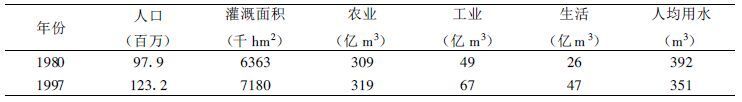

近50年来, 人口增长了1倍, 达到1.26亿; 城市化由20世纪50年代初的16%提高到现在的30%。20世纪70年代以前, 侧支循环在海河流域的陆地水循环中的作用不显著; 20世纪70年代后, 随着人口增长和社会经济发展, 侧支循环的比重日益加大。表 1给出海河流域1980年及1997年人口、灌溉面积及各种用水量比较情况[6]。

|

|

表 1 海河流域1980年和1997年人口、灌溉面积及各种用水量比较 |

在1980年的供水中, 地表水为180亿m3(其中调入水51亿m3), 地下水202亿m3;在1997年的供水中, 地表水为169亿m3(其中调入水56亿m3), 地下水264亿m3(其中深层水61亿m3)。到2001年, 地表水下降至123亿m3, 地下水上升至268亿m3。地下水漏斗面积进一步扩大。

1.3 气候、人类活动与水循环的相互作用陆地水循环及侧支循环的每个部分无不受气候与人类活动的制约[7]。当气候处于暖干状态时, 由于降水量减少, 蒸发量加大, 径流将减少。用水量与降水和气温密切相关, 气温升高时, 各种用水量都将增加, 尤其灌溉用水量增大最为显著; 消耗水量的加大与回归水量的减少必将使径流进一步减少。消耗水量与气候干旱指数有直接关系。干旱指数愈高, 不可恢复水量愈大, 回归水量愈小。侧支循环与水循环相互制约。当地表水开采量与地下水开采量超出了它们的天然补给量时, 以蒸发形式返回大气的消耗水量增加, 而返回土壤的回归水量减少, 以至对陆地水循环产生干扰甚至破坏。

人类活动离不开气候背景。海河流域大规模的人类活动恰好发生在干旱的气候波动和温度升高时期, 这个时期, 无论农业灌溉用水、生态用水的消耗水量都要比20世纪50、60年代的湿润时期多, 大量兴建的水库的水面蒸发以及土壤蒸发量增大。暖干的气候与人类活动的相互作用使得海河流域的土壤湿度自20世纪80年代开始, 从浅层 (0~5 cm) 到深层 (90~100 cm) 明显变干[8]。侧支水循环的作用增加, 陆地水循环的垂向分量加大。出现了地下水位急剧下降, 湿地破坏, 河流断流, 入海径流锐减等水环境的恶化。而人类活动引起的下垫面条件的变化又通过陆气间水量热量交换反馈给大气, 陆气间的感热交换增加, 潜热交换减少, 加强了干旱气候的维持, 并进而增强了陆地水循环中侧支循环的作用。

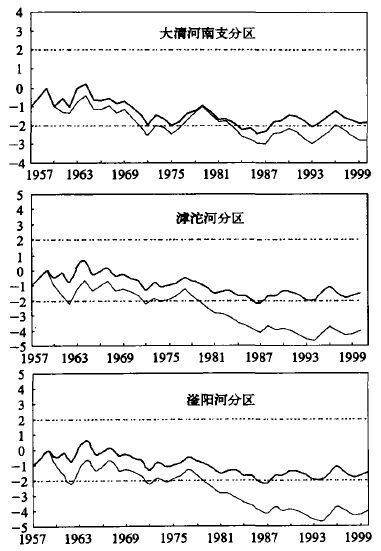

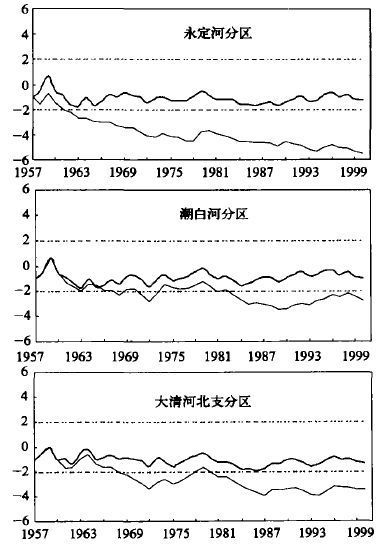

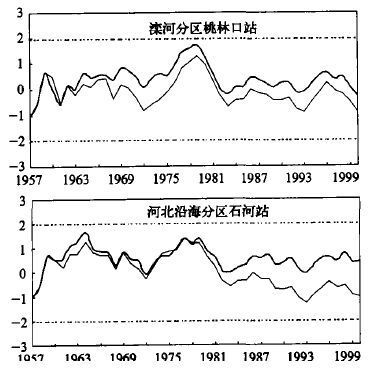

2 近50年径流变化趋势分析 2.1 年降水量、天然年径流量和年平均气温变化趋势的显著性检验采用Mann-Kendall方法对海河流域8个山区分区及12个典型站实测年降水量、天然年径流量进行了变化趋势的显著性检验。总的来看, 在多雨期, 径流与降水的变化趋势是一致的。在近20年的少雨期, 海河流域年降水量和天然年径流量的变化趋势概括起来有三种组合:一是天然年径流量有明显的减少趋势, 达到了99%的显著性检验水平, 相应的年降水量的减少趋势也达到99%的显著性检验水平, 属于这种类型的有大清河南支分区、滹沱河分区及滏阳河分区 (图 2); 二是天然年径流量有明显的减少趋势, 达到了99%的显著性检验水平, 但相应的年降水量却没有明显的减少趋势, 属于这种类型有永定河分区、潮白河分区及大清河北支分区 (图 3); 三是天然年径流量与年降水皆为小幅度的波动变化, 不存在趋势性变化, 属于这种类型的有滦河及河北沿海的子流域。图 2 —图 4分别为这三种类型的代表性流域的降水与径流的变化趋势性检验。

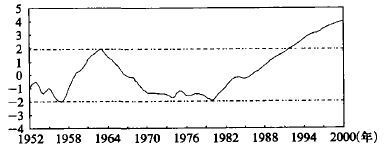

至于年平均气温, 在20世纪80年代后, 整个海河流域都有明显的上升趋势, 并达到了99%的显著性检验水平 (图 5)。

|

|

| 图 2. 年降水量 (粗实线) 和天然年径流量 (细实线)皆有明显的减少趋势 (变化趋势达到99%的可信度,图纵轴为M-K法计算的l/(dk) 分布) | |

|

|

| 图 3. 年降水量 (粗实线) 没有明显的减少趋势,但相应的天然年径流量 (细实线)减少趋势明显(变化趋势达到99%的可信度,图纵轴为M-K法计算的U (dk) 分布) | |

|

|

| 图 4. 年降水量和天然年径流量均不存在明显的变化趋势(图纵轴为M-K法计算的U (dk) 分布) | |

|

|

| 图 5. 北京典型气象站年平均气温上升趋势明显 (变化趋势达到99%的可信度, 图纵轴为M-K法计算的U (dk) 分布) | |

2.2 年降水量、天然年径流量及年平均气温距平的年代际变化

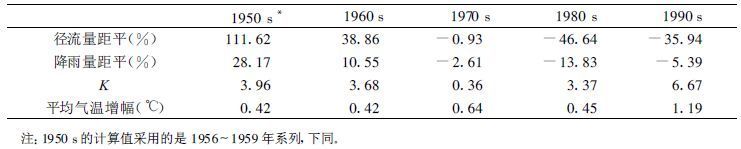

为了探求以上三种变化趋势的原因, 计算了逐10年的年降水量, 天然年径流量及年平均气温的距平值, 以及径流距平与降水距平的比值K。K的大小反映了径流对降水变化的敏感程度, 并与降水时空分布、强度及总量、气温、下垫面条件以及地形、地质、地貌等因素有关。一般来说, 多水或少水年代的K值要大于平水年代。对于大多数流域, 20世纪70年代前为多雨低温期, 70年代后进入少雨干旱高温期。无论在多雨, 或少雨时期, 在绝大多数情况下, 径流的变化幅度都大于降水的变化幅度。仅以大清河南支分区为例给出流域年降水量、天然年径流量及年平均气温距平的年代际变化 (见表 2)。在多雨的50, 60年代, 由于人类活动不显著, 且气温低, 蒸发损失小, 产流量大。如大清河南支子流域, 20世纪50年代降水增加了28%, 而径流增加了1倍多, 径流距平与降水距平的比值达到4.0, 60年代降水增加了11%, 径流增加了39%, 径流距平与降水距平的比值为3.7。经过10余年的丰水期后, 由70年代的平水转为干旱少雨期, 70年代, 降水减少3%, 径流仅减少1%, K值为0.4。80年代降水减少14%, 径流减少47%, K值为3.4, 与丰水期的K值接近。20世纪90年代, 降水仅减少了5%, 而径流却减少了36%, 径流距平与降水距平的比值达到6.7。

|

|

表 2 大清河南支代表性流域年降水量、天然年径流量及年平均气温距平的年代际变化 |

2.3 近20年径流衰减原因分析 2.3.1 人类直接活动对径流衰减的影响

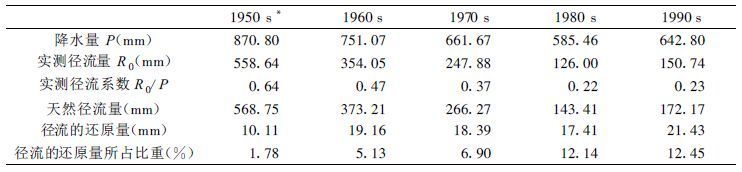

随着人口增加和社会经济发展, 各种用水量激增。以大清河南支分区的横山岭水库流域为例, 自20世纪50年代至90年代, 直接的人类活动对径流的影响 (径流的还原量, 即天然径流量与实测径流量之差) 由1.8%增至12.5%, 它使实测径流系数由0.64减至0.23(见表 3), 是造成径流衰减的重要原因之一。

|

|

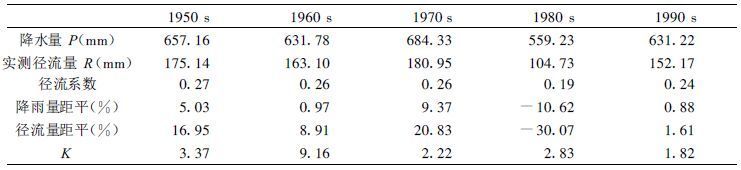

表 3 大清河南支代表性流域年降水量、天然年径流量及实测年径流量的年代际变化 |

2.3.2 气候与人类间接活动对径流衰减的影响

径流对气候变化的敏感性分析可以帮助我们鉴别气候变异对径流影响的幅度。在海河流域气温升高1 ℃而降水不变时径流将减少8%;当降水减少10%时, 气温不变时, 径流将减少26%。如果气温升高1 ℃同时降水减少10%, 则径流将减少30%~35%[9, 10]。

根据天然年径流量、年降水量和年平均气温的变化趋势分析、距平的年代际变化, 以及径流对气候变化的敏感性分析, 气候与人类间接活动对天然径流量衰减的影响划分为以下三种类型:1) 以大清河南支分区为代表的气候暖干为主, 人类活动为辅型; 2) 以永定河、潮白河分区为代表的人类活动为主, 气候暖干为辅型; 3) 以滦河分区、河北沿海地区为代表的人类活动与气候暖干皆不显著的类型。

第一种类型中, 以大清河南支分区的横山岭水库站为例。20世纪80年代降水减少14%, 气温升高0.45 ℃, 径流减少了47%;90年代降水减少5%, 气温升高了1.19 ℃, 径流减少了36%(见表 2)。由敏感性分析结果可以大致判断, 80年代由于降水减少, 气温升高导致径流减少的幅度大致为36%左右, 其余约11%是由人类间接活动, 如地下水超采引起的土壤干化, 水库的水面蒸发, 以及各种消耗水量的增加引起。到90年代, 人类活动的影响进一步加大, 粗略估计, 增至18%, 而气候的暖干影响减少, 大致为18%。

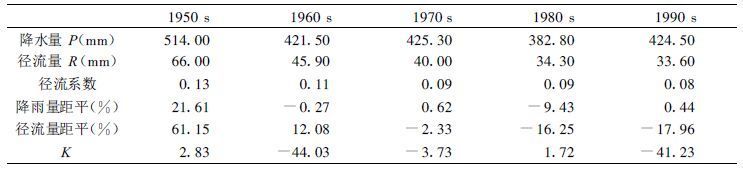

第二种类型中, 以永定河分区为例。近20年来, 流域内年降水量减少不显著 (年降水量距平小于10%), 但天然年径流减少量很大。20世纪90年代, 降水距平小于+1%, 径流却减少了18%, 这与60年代降水距平小于-1%, 径流却增加了12%呈鲜明对比 (表 4)。永定河分区是海河流域人类活动最为严重的子流域之一, 这里的人类活动主要是水利工程的建设、水土保持、种植结构变化等, 改变了流域的自然形态, 引起流域调蓄能力增强, 植物蒸散发增大, 从而使得地表径流量减少。例如, 1998年7月5日永定河支流清水河青白口降水108 mm, 前期影响雨量25 mm, 青白口只有3 m3/s的洪峰流量出现, 最大初损为105 mm, 比20世纪50年代增加近40 mm。因此, 相同的降水条件下, 损失量的增大必然造成径流量的减少。再以潮白河分区为例, 水利工程的建设及小流域的综合治理, 增加了流域的降水损失, 减少了地表径流。例如, 潮白河水系黑河流域的三道营以上, 60年代最大初损10 mm左右, 到90年代增至20 mm左右, 增加10 mm。

|

|

表 4 永定河分区年降水量、天然年径流量的年代际变化 |

第三种类型中, 以滦河分区的桃林口站 (控制面积5060 km2) 为例。流域内20世纪80年代与90年代的年降水量与天然年径流量的变化都不显著 (表 5), 它们的距平分别为-10.6%、0.88%及-30.1%、1.61%, K值分别为2.83和1.82。这里天然植被较好, 有成片的森林, 近20年来流域下垫面没有发生显著变化, 气候暖干特征也不显著, 人类活动对径流的影响不大。

|

|

表 5 滦河桃林站年降水量、天然年径流量的年代际变化 |

上述分析结果表明, 近20年来海河流域西北部山区人类活动对天然径流量减少的影响最大, 并大于暖干气候对径流减少的影响; 中南部山区气候对径流减少的影响是主要的, 或者至少与人类活动对径流的影响相同; 而滦河及河北沿海地区人类活动对天然径流量的影响很小, 气候变异也不大, 它们皆未造成径流的趋势性变化。

3 结论(1) 径流系列的变化趋势中包含了气候与人类活动两个因素的影响。人类活动的影响可分为直接和间接两种。前者包括人口增加、社会经济发展引起的各种用水量的增加以及引水量、分洪水量等, 并按水量平衡原理将它们计入实测径流量中; 后者为土地利用及土地覆盖变化等人类活动引起下垫面条件变化产生的水文效应。

(2) 气候、人类活动与水处于相互作用之中。在暖干的气候状态下, 凡是使蒸发增加的人类活动, 都将进一步加大土壤干旱化和径流的减少。

(3) 依赖于流域降水的时空分布和人类活动强度, 近20年海河流域各子流域径流衰减的原因不同。初步综合出影响径流变化的三种类型:以气候暖干化为主, 人类活动为辅的径流显著衰减型; 以人类活动为主, 气候暖干化为辅的径流显著衰减型; 人类活动与气候变异都不明显, 径流无显著变化的类型。所得结果展示了气候、人类活动与水之间的相互作用, 这种交互作用, 给径流的变化趋势和归因分析带来了复杂性与困难, 也给气候变化对水资源的影响研究提出了挑战。

(4) GWSP项目的启动, 为水问题研究提供了一个新的机遇和挑战, 为科学地揭示气候、人类活动与水之间的相互作用, 水资源可持续利用以及社会经济的可持续发展问题展现了自然科学与社会科学结合的前景。而当前最为急迫的是研制能够充分利用遥感遥测与地理信息技术, 并与气候模型耦合的、具有物理概念的分布式水文模型。

| [1] | 贺伟程, 卢琼. 河川径流系列一致性处理办法. 水问题论坛, 2002, 4: 18–20. |

| [2] | Mann H B, Non parametric tests against trend. Econometricn, 1945, 13: 245–259. DOI:10.2307/1907187 |

| [3] | Kendall M G. Rank correlation methods. Oxford Univ. Press. New York, 1975. |

| [4] | Liu Z, Todini E, Towards a comprehensive physically based rainfall-runoff model. Hydrology and Earth System Sciences, 2002, 6, (5): 859–881. DOI:10.5194/hess-6-859-2002 |

| [5] | 刘克岩. 海河南系山区降雨径流关系的变化. 河北水利科技, 1994, 4: 31–34. |

| [6] | 刘昌明, 陈志恺. 中国水资源现状评价和供需发展趋势分析. 北京: 中国水利水电出版社, 2001. |

| [7] | 刘春蓁. 华北水文循环特征. 见: 施雅风主编. 气候变化对西北华北水资源的影响. 济南: 山东科学技术出版社. 1995. 159~177. |

| [8] | 马柱国, 魏和林, 符淙斌. 中国东部区域土壤湿度的变化与气候变率的关系. 气象学报, 2000, 58, (3): 276–287. |

| [9] | 刘春蓁,英爱文,颜开. 中国水资源对气候变化的敏感性及脆弱性研究. 见: 符淙斌,严中伟主编. 全球变化与我国未来的生存环境. 北京: 气象出版社. 1996. 330~338. |

| [10] | 刘九夫, 郭方, 等. 气候异常对海河流域水资源评估模型研究. 水科学进展, 2000, 11, (增刊): 27–35. |

2004, 15 (4): 385-393

2004, 15 (4): 385-393