2. 广州中心气象台, 广州 510080

2. Observatory of Guangzhou Central & Regional Meteo rology

近20年来,世界天气预报业务获得了快速的实质性进展,我国的天气预报业务确立了以数值预报产品为基础,综合运用各种气象信息和预报技术方法的技术路线。数值天气预报业务系统的发展不仅体现在形势场的预报总体上超过有经验的预报员的预报水平,而且天气要素的预报水平随之也有很大的提高。但是,天气要素预报的误差 (定时、定点、定量) 还比较大,仍需要进一步发展解释应用技术,预报员的天气学预报经验及其应用数值预报产品的经验还是十分有用的,特别是在短期天气预报和灾害性天气预报等方面,预报员的经验仍将在很长时间内发挥重要作用[1]。目前,预报员在业务值班中面对的信息量很大,除常规天气图、卫星、雷达资料以外,主要参考日益丰富的数值预报产品。高速发展的本地化,日新月异的高分辨率数值产品的应用,以及在信息网络时代的今天,网上大量外来信息源的冲击,将对天气预报业务的发展起到积极的促进、推动作用。

以往,对天气预报的性能检验主要是采用“距平相关系数等场相关方法”。目前,中尺度高分辨率数值模式的要素预报主要是指局地要素的时间演变序列,人们对模式产品的应用要求日益提高,对模式的质量检验由以往的形势场预报性能检验过渡到局地要素的定时、定点、定量预报产品的预报质量检验。本文利用5种信息源资料,对广州市区进行天气预报的几种预报方法的预报质量进行检验、对比分析,希望对这几种预报方法的性能有所了解,这将对本地化的模式产品的局地预报质量问题以及对外来信息源的预报质量有所认识。

1 资料所用资料:(1) 广州市常规观测站实况资料; (2) 广州中心气象台预报员广州市区24、48、72h天气预报; (3) 广州中心气象台24、48h概率预报; (4) 中国气象局广州热带海洋气象研究所的中尺度模式 (HRMM)24、48、72h预报; (5) www.t7online.com广州市24、48h天气预报; 对上述5种信息源进行对比分析,对广州市的24、48、72h天气预报质量进行检验,检验要素主要针对降水、温度。

预报员的广州市预报产品是指广州中心气象台日常业务预报的24、48、72h预报产品,预报员只有下午 (16:00) 才有24、48、72h的预报,而早上 (05:00) 只有24h预报; 概率预报产品是指以广州中心气象台中短期课题组开发的广州市晴雨、暴雨概率预报系统的24、48h降水预报产品,无72h预报 (无温度预报)。

中国气象局广州热带海洋气象研究所 (以下简称“热带所”) 华南中尺度高分辨率数值模式是在引进德国气象局中尺度模式的基础上发展起来的,于1998年12月正式业务运行[2]。模式水平分辨率约14 km ×14 km,垂直31层。模式中嵌入了一个地表预报诊断模块,能直接作出地表几十个要素的预报,现在业务上为逐时输出有关站点的主要常规要素72 h预报,本课题利用其广州市区的预报结果,即每天08:00、20:00(北京时,下同) 起报的两次24、48、72h预报产品。

天气在线 (www.t7online.com) 是欧洲最大的网上气象服务机构之一。天气在线提供的天气预报产品是根据欧洲、美国数值天气预报模式的输出结果,结合公司自己研制的MOS预报模式,并经公司资深气象预报专家的数据调控处理后自动生成的,本网站每天以电子邮件的形式给用户提供各类24、48h预报产品 (虽然其网上有一周的预报产品,但未发送72h以后的预报产品给用户)。本文利用该机构对广州市区的24、48h预报产品。

2 降水预报质量对比分析降水预报是天气预报中最重要的气象要素之一。5种资料集中,只有实况和热带所的模式才有定量的雨量值,其它3种资料只是对晴雨状况作描述性的预报。

业务降水评分 (10分制) 分两大类:一类是一般天气晴雨预报质量评定,另一类是暴雨预报评分。虽然通常以日雨量≥50 mm为暴雨定义,为体现大雨量级的降水样本等问题,当预报或实况出现日雨量≥38 mm则归入暴雨项目进行评定统计。评分规则参见附录。

2.1 一般晴雨天气预报质量评分图 1a是各月一般晴雨天气24h预报质量对比。由图可见,预报员和热带所模式的预报质量比较稳定,预报员的预报质量在7.8~9.84之间波动,热带所模式在8.27~10之间波动; t7online和概率预报的质量呈现较大的波动性,t7online在6.67~9.52之间波动,概率预报在6.03~8.8之间波动。总的说来,24h平均预报质量的比较,预报员和热带所模式的预报质量相当,预报员为9.07(16:00预报)、9.16(05:00预报); 热带所模式为9.56(08:00起报)、9.23(20:00起报),热带所模式预报质量略高于预报员的预报质量。t7online和概率预报的质量相当,分别为7.54、7.14,概率预报的质量最低。

|

|

| 图 1. 2001年4~12月一般晴雨预报质量比较 (a)24h预报,(b)48h预报,(c)72h预报 | |

图 1b是各月一般晴雨天气48h预报质量对比。可见,预报员对5~8月的预报能力较差,9~12月的预报质量较好,热带所模式仍具有预报质量的平稳性,且4~8月热带所模式的预报质量明显好于其它预报。平均而言,热带所48h的预报质量最好,为9.45 (08:00)、9.02(20:00),预报员次之,为8.13,其次是t7online,为7.77,最差是概率预报,为6.99。

图 1c是72h预报质量,可见,除11月外,模式预报质量明显优于预报员,模式08:00起报的预报质量比20:00起报的稳定性要好。平均而言,对于72h预报,预报员平均得分为7.47,热带所模式为9.5(08:00)、8.9(20:00)。

统计分析表明,对于一般性晴雨天气的24、48、72h预报,热带所模式的预报质量普遍较好,并且具有良好的稳定性,08:00起报的结果总体上比20:00起报的要好。预报员的24h预报质量与模式的预报质量相当,48~72h预报总体而言,模式预报明显优于其它预报,但在11月份模式预报水平低于预报员的预报水平,尤其是20:00起报的预报质量反映更明显; t7online和概率预报的质量相当,但均比预报员和模式预报的质量差,而其中概率预报的质量最差。

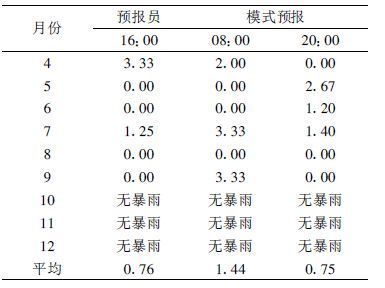

2.2 暴雨天气预报质量业务评分表 1是24h暴雨预报质量评分,可见,对于暴雨预报质量普遍较低。比较而言,预报员的预报质量最好,且对7、9月出现的暴雨预报较好,分别得6.67、6.75分。总体平均而言,预报员为4.19(16:00)、3.92(05:00);其次是t7online为3.73;概率预报和热带所的模式预报较差,20:00起报的模式预报质量比08:00起报的预报效果略差些,除20:00起报的模式产品在10月份有一次未能反映无暴雨的实际天气情况外,其它方法均对10~12月的天气预报反应良好,均正确反映无暴雨的客观实际天气情况。

|

|

表 1 2001年4~12月暴雨24h预报质量 (10分制) |

表 2是48h的暴雨预报质量,可见,各种预报质量均很低,比较而言,最好的是t7online,总体平均为3.97分,预报员次之,为2.47分,热带所模式和概率预报的质量很差,平均不到1分。

|

|

表 2 2001年4~12月暴雨48h预报质量 (10分制) |

表 3是72h的暴雨预报质量,可见,预报员和模式的预报质量都很差,评分约为1分左右。

|

|

表 3 2001年4~12月暴雨72h预报质量 |

综合分析表明,各种方法对暴雨的预报能力偏低,平均最高分为4.19(预报员)。比较而言,24h内预报员对暴雨的预报能力较强,随着预报时段的增加,预报质量下降明显; t7online对暴雨的预报有一定的参考作用,并且其24、48h的预报质量相对稳定; 热带所模式和概率预报的24h预报具有一定的参考意义,但48、72h的预报参考意义不大,并且发现热带所模式08:00起报的结果较好一些。

2.3 热带所中尺度模式预报Ts评分Ts评分是对模式预报质量进行检验的另一种客观方法。因此,对热带所模式的24、48、72h降水预报产品进行了Ts评分[3],24h内累积降水分1、10、25、50和100 mm以上五个雨级,当预报和实况降水等于或大于某一等级的临界值,才被视为产生这一级别的降水。评分结果见表 4。

|

|

表 4 2001年4~12月热带所中尺度模式预报Ts评分 |

由表 4可见,热带所模式的小雨量级的Ts评分较高,暴雨的评分低,与业务屏分结果相符合; 降水预报效率较高,普遍大于0.8以上,表明模式对有、无降水的预报能力较强; 中雨级以上降水的漏报率和空报率均较大,普遍大于0.5。

分析表明,对于大雨量级的降水,模式的定时、定点、定量预报仍不理想,预报质量得分很低。但通过分析模式预报的区域雨量分布,模式对雨带、雨区的发展变化具有相当的预报能力。因此,开展模式的定时、定点、定量预报产品的释用方法很重要,同时,应与预报员的暴雨预报经验方法有机结合。

3 温度预报质量对比分析统计了最高、最低气温预报的平均误差 (表 5) 和均方根误差 (表 6)。图 2给出最低、最高温度预报的均方根误差。

|

|

表 5 2001年4~12月温度预报平均误差 |

|

|

表 6 2001年4~12月温度均方根误差统计结果 |

|

|

| 图 2. 最低 (左)、最高 (右) 温度预报均方根误差 (a)24h预报,(b)48h预报,(c)72h预报 | |

分析表明,预报员对最低温度的预报总体上比实况偏高,5、6月份相对偏高明显,8~10月份的偏差最小; 热带所模式的最低温度预报总体上比实况偏低,7~11月偏低较明显,仅4、5、12月可能出现预报偏高的情况,具有夏秋季节预报的最低温度偏低,而冬春季节最低温度预报偏高的趋势; t7online在4、5、11月预报的最低温度与实况偏差较大,其余各月误差较小。

对最高温度的预报,预报员总体上比实况偏高,仅11月份的预报出现偏低的情况,5、6月份相对偏高明显,偏差幅度在1.3 ℃范围内; 热带所模式的最高温度预报总体上比实况偏低,6~9月偏低较明显,仅4、12月可能出现预报偏高的情况,具有夏秋季节预报的最高温度偏低,而冬春季节最高温度预报偏高的趋势; t7online在4、5、12月预报的最高温度与实况偏差较大,其余各月误差较小。

可见,对于24、48、72h预报,以预报员的预报质量最好; 热带所模式与t7online的预报质量相当。预报员和t7online的预报均比实况偏高; 热带所中尺度模式的预报存在预报比实况偏低的趋势。各种预报方法质量误差均随预报时效的增长而下降,且最高温度的预报误差总比最低温度的预报误差大。

表 7为温度预报与实况误差的分级统计。温度预报在1.5 ℃误差范围内,预报员的预报准确率最高,24h最低、最高温度预报分别有77.45 %、69.82 %的准确率,其它的预报均低于预报员的水平。

|

|

表 7 2001年4~12月预报温度各级误差统计频率 |

分析也表明预报准确率随预报时效的增长而明显降低,并且各种预报方法对最高温度的预报水平比最低温度的预报水平要差。

4 小结通过以上5种信息源广州市24、48、72h天气预报质量的统计检验及分析,预报员在参考模式预报产品和网上外来预报产品进行天气预报时,应充分认识到:

(1) 热带所模式对一般天气过程的描述具有相当的能力,但对于大雨量级的降水,模式的定时、定点、定量预报质量仍然较低。但分析模式预报的区域雨量分布,此模式对雨带、雨区的发生、发展变化具有相当的能力,尤其是对系统性降水,模式结果具有良好的参考价值。

(2) 热带所模式的温度预报具有明显的系统性误差,在模式产品的实际应用中应充分考虑这种系统误差的影响,初步分析表明,在夏秋季节预报的偏差较大,最低、最高温度分别偏低约2 ℃、2.5 ℃左右; 而冬春季节的温度预报偏差较小,且可能主要以偏高为主,最低、最高温度分别偏差约1.5 ℃、2.0 ℃左右。

(3) 欧洲天气在线t7online的天气预报产品也存在一定的参考价值,其预报产品很大程度上依赖于数值模式预报,在计算机信息网络时代的今天,应该警惕外来信息源的天气预报对本地区的天气预报业务潜在的冲击和促进作用。

附录 1 晴雨评分业务规定晴雨预报的评分 (10分制) 规则如下:

一般天气预报可分夜间、白天两段发布,评分时仍按附表 1分别统计质量,两段得分的平均值作为该日的预报得分。

|

|

附表 1 晴雨评定得分表 |

晴雨24h预报的月准确率z按下列公式计算:

|

暴雨预报评分 (10分制) 规则如附表 2(只列出实况雨量≥10 mm的评分):

|

|

附表 2 日雨量评定得分表 |

| [1] | 中国气象局科教司. 省地气象台短期预报岗位培训教材. 北京: 气象出版社, 1998. |

| [2] | 闫敬华. 广州中尺度模式局地要素预报性能分析. 应用气象学报, 2001, 12, (1): 21–29. |

| [3] | 闫之辉. LAFS模式降水预报统计检验方法. 数值预报产品评价公报, 1992, 5: 39–42. |

| [4] | 皇甫雪官. 国家气象中心集合数值预报检验评价. 应用气象学报, 2002, 13, (1): 29–36. |

2003, 14 (6): 729-738

2003, 14 (6): 729-738