2. 中国气象局培训中心, 北京 100081

2. CMA Training Center, Beijing 100081

天气雷达是对强对流天气监测和预警的主要工具之一。关于雷达在强对流天气探测和预警方面的应用,Burgess和Lemon (1990)[1]作了很好的综述。新一代天气雷达除了具有较高的探测灵敏度外,还具有测量散射体沿雷达径向的速度分量的功能,大大提高了天气雷达对强对流天气的探测和预警能力。在中国,将多普勒天气雷达应用于强对流天气的监测,中国气象科学研究院的雷达组作了开拓性的工作。随着中国新一代天气雷达布网工作的迅速进展,越来越多的地区装备了新一代天气雷达,使得全国在整体上对强对流天气的监测和预警能力大大加强。

湖南常德地处洞庭湖滨,西部崇山峻岭,东部地势平坦,特定的地形地貌形成了常德春季 (3~5月) 西部多大风和冰雹,东北部多大风的特殊气候特点。4~5月常德处在南北气流频繁交绥地带,多低槽活动,是雷雨大风、冰雹甚至龙卷等强对流天气的多发季节。此期间的大风占全年总次数的47 %,3~5月发生冰雹的次数占全年总次数的56 %[2]。

2002年5月14日19:00至21:00(北京时) 常德的石门、临澧、澧县、津市、桃源5个县市境内分别遭受强对流天气的袭击。当日19:11到19:28石门县维新、蒙泉等11个乡镇先后出现冰雹、大风天气,瞬间最大风速23 m°s-1,冰雹最大直径20 mm;其后临澧县境内文家乡、太浮镇出现冰雹、大风;19:20到19:40澧县县城附近出现大风天气,瞬间最大风速达26 m°s-1;其后20:20左右津市李家铺、白衣、灵泉、新州4个乡出现大风,白衣村1妇女被大风卷入湖中淹死,水桶粗的树木被连根拔起。20:20到20:30桃源县境内的泥涡潭乡出现龙卷和大冰雹,冰雹最大直径30 mm,3人被大风卷到半空中摔成重伤。

国产CINRAD/SB型新一代多普勒天气雷达于2002年3月29日在常德安装调试完毕并交付使用。使用该雷达对此次系列强对流天气过程进行了连续跟踪监测。

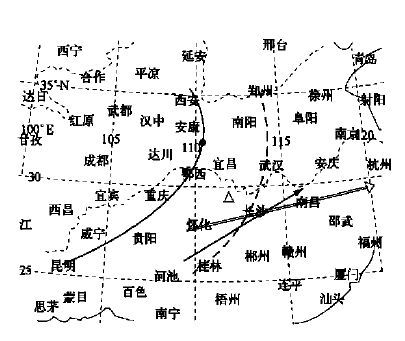

1 天气背景分析当日08:00 500 hPa图上低槽位于西安、宜昌、重庆到昆明一线,槽后为一致的西北气流,并有强温度槽与之配合。槽前桂林、长沙至南昌一线出现24 m°s-1以上的西南急流,急流轴呈东北-西南走向。700hPa低槽经郑州、汉口、长沙到桂林一线,长沙、南昌至衢州一线为16 m°s-1以上的西南偏西风急流。地面冷空气主体位于鄂西和重庆以西,常德处在相对的暖低压区内。本次系列强对流天气是高空低槽、低层西南急流、地面冷空气和地面暖低压共同作用的结果,强对流天气发生的位置在500 hPa、700 hPa槽线之间,高、低空急流轴的左侧 (图 1)。850 hPa湖南、湖北均在宽广的湿区中;500 hPa干中心在贵州北部,干舌从贵州北部伸向湖南西北部;700 hPa干中心在重庆境内,干舌伸展到湖南西部。常德区域内低层为湿层,对流层中部非常干燥,下湿上干的分布表明较强的对流不稳定性。

|

|

| 图 1. 强对流发生前的天气背景示意图 (粗实线和虚线分别为500 hPa和700 hPa槽线;实心和空心箭头分别为500 hPa和700 hPa急流位置;三角形为强对流天气发生的大致区域) | |

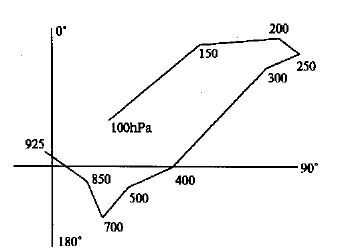

图 2为雷暴生成区附近宜昌站5月14日08:00的速度矢端图。可以分析出二个有利于强对流天气发展的因素:一是低层 (925~700 hPa) 为暖平流 (风向随高度顺转),中高层 (700~100 hPa) 为深厚的冷平流 (风随高度逆转),低层暖平流高层冷平流极大地增强了气层的不稳定性;二是低层到高层为强的垂直风切变,低层风切变明显强于中层,速度矢端图的曲率也较大,有利于有组织的强对流风暴的产生和发展。

|

|

| 图 2. 宜昌站2002年5月14日08:00速度矢端图 | |

2 多普勒雷达资料分析

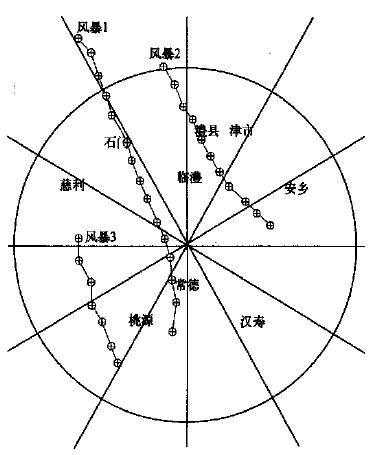

使用雷达强度回波图来跟踪对流风暴生消路线,表明常德市境内的多处强对流天气主要是由三个对流风暴活动所导致的 (图 3)

|

|

| 图 3. 对流风暴生消路径图 | |

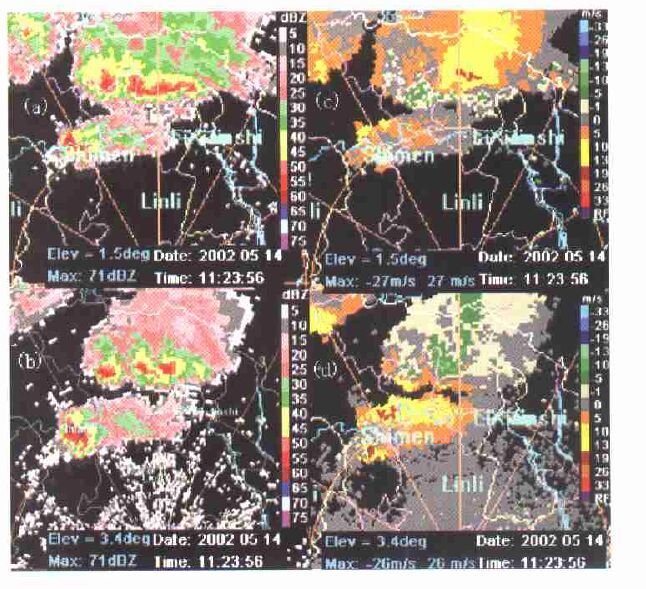

风暴1(图 4) 为影响石门、临澧县的对流风暴。该风暴17:18左右在石门县城北偏西65 km处生成,随后沿南偏东方向移动,途经石门、临澧、鼎城,在鼎城区境内减弱消亡。生成时风暴核心最大强度为45dBz,18:27强度达65 dBz,回波中出现三体散射现象[3,4] (三体散射现象是指由于云体中大冰雹散射作用非常强烈,由大冰雹侧向散射到地面的雷达波被散射回大冰雹,再由大冰雹将其一部分能量散射回雷达,在大冰雹区向后沿雷达径向的延长线上出现由地面散射造成的虚假回波,称为三体散射回波假象,详见附录),此时风暴已发展成为超级单体。18:40风暴核心最大反射率因子达70 dBz,19:11左右该风暴影响石门县城,19:23三体散射明显减弱,风暴继续影响石门东南部及临澧西北部。

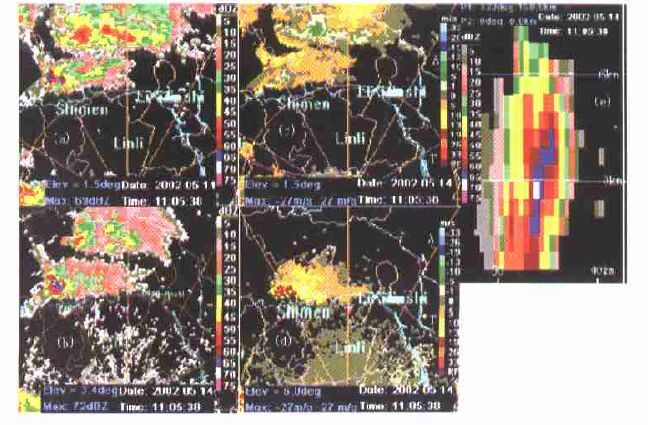

图 4为19:05风暴云影响石门县城附近时的多普勒雷达观测资料。图 4a和4b分别为1.5°和3.4°仰角基反射率因子图,图 4c和4d为1.5°和6°仰角的基速度图 (本文中所用到的多普勒雷达速度产品其方向均为负速度代表离开雷达,正速度朝向雷达),图 4e为反射率因子剖面图。1.5°仰角反射率因子图 (图 4a) 上超过65 dBz的高反射率因子核的东南部的反射率因子高梯度区为风暴的入流区,在相应的速度图上 (图 4c) 对应一个中气旋 (方位330°,距离60 km)。风暴高层有强的辐散 (图 4d)。3.4°仰角的反射率因子核的值超过70dBz (图 4b)。特别值得一提的是,在1.5°和3.4°仰角的反射率因子图 (图 4a和4b) 和1.5°仰角的速度图上 (图 4c) 均可见明显的三体散射现象 (沿西北方向雷达径向的长钉状突出物),表明此时对流风暴中存在大冰雹。正如Lemon[5]所指出的,三体散射的出现是大冰雹存在的充分条件和非必要条件。他进一步指出,三体散射出现后10到30分钟往往会产生最大的地面降雹和大风。该风暴首先于18:27出现三体散射,可惜的是在该风暴最强盛的18:45(反射率因子超过75 dBz),缺少相应的地面报告。19:11左右影响石门县城时,气象站报告超过20 mm直径的降雹和23 m°s-1的瞬时大风,实际最大降雹尺寸可能超过20 mm,观测事实与Lemon的提法较为一致。沿雷达径向穿过三体散射区的反射率因子垂直剖面图 (图 4e) 显示存在明显的弱回波区和悬垂回波,超过70 dBz的强反射率因子核位于2.8 km高度。综合各种因素可以判定该风暴已具有超级单体风暴的结构特征。18 min以后的19:23三体散射特征依然可见,但明显减弱 (图 5)。

|

|

| 图 4. 2002年5月14日19:05湖南常德CINRAD-SB雷达观测资料 (距离圈间距为50km,方位角划分线间隔30°,石门县位于雷达西北方58km处) (a) 和 (b) 分别为1.5°和3.4°仰角基反射率因子图,(c) 和 (d) 为1.5°乎6°。仰角的基速度图,(c) 为沿330°径向的反射率因子剖面(负速度代表离开雷达,正速度代表朝向雷达) | |

|

|

| 图 5. 2002年5月14日19:23湖南常德CINRAD-SB雷达观测资料 (距离圈间距为50km,方位角划分线间隔30°,澧县县位于雷达北方55km处) (a) 和 (b) 分别为1.5°和3.4°仰角基反射率因子图,(c) 和 (d) 为相应仰角的基速度图 | |

对流风暴2于16:53生成在湖北长阳附近,生成时为几个小的单体,在向南偏东方向移动过程中发展合并成带状 (飑线),移经澧县、津市、安乡,在安乡县境内减弱消亡,主要影响澧县。初生时回波强度25 dBz,为小块状,18:52中心强度达60 dBz,50 dBz以上回波区开始合并,并于19:11发展成带状飑线,19:42回波中心带断裂,强度少变,面积减小,向东南移动过程中影响津市境内的几个乡村。

图 4中北边的飑线即为该风暴。此时 (19:05),飑线中部断裂,分为东西两段,东段较为狭长,飑线低层前沿有明显的气流辐合。18 min之后 (图 5),1.5°仰角上该飑线东段变得更加狭长 (图 5a)。狭长的高反射率因子区的北边有一个明显的后侧入流槽口,对应风场图上为13~19 m°s-1的强入流气流 (图 5c)。高层3.4°仰角的强度回波上有3块强的反射率因子核 (图 5b)。强度垂直剖面图存在明显的弱回波区 (略)。该飑线低层前沿对应辐合气流带 (图 5c),飑线前沿中高层为明显的辐散气流区 (图 5d)。飑线于19:30左右影响澧县县城,导致狂风大作、气压突升,气温骤降,30 min降雨量达24 mm。

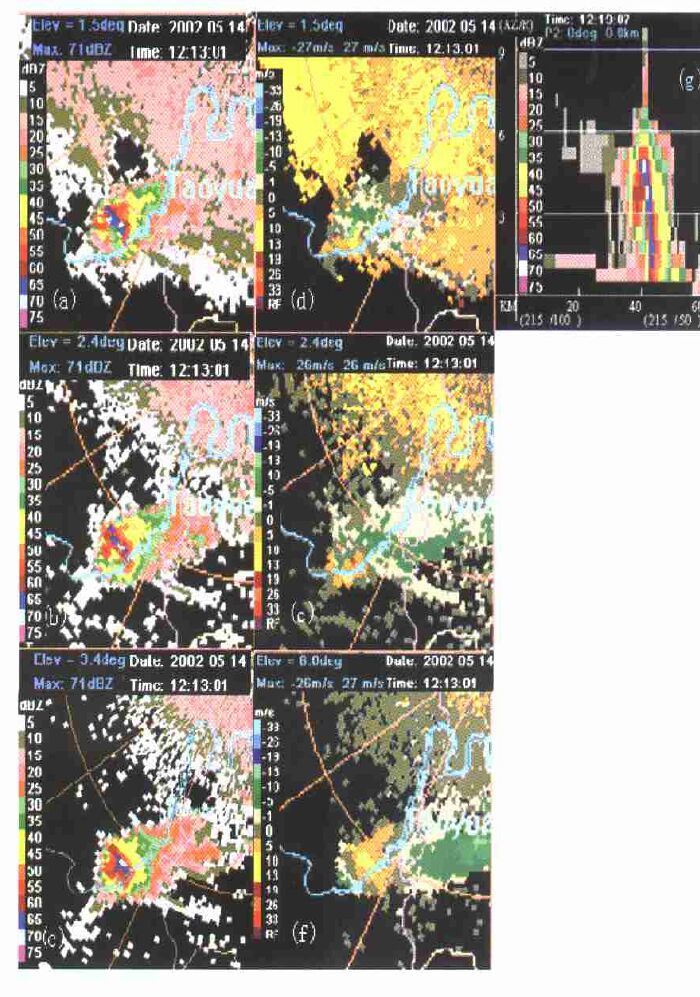

对流风暴3于18:27在慈利西南部距慈利县城大约10 km处生成,随后向南略偏东方向移向桃源,造成较大灾害。生成时中心强度为55 dBz,19:23中心强度加强到70dBz,并以雷达站为中心沿50 km等距离圈移动,20:13移近桃源境内的泥涡潭,强度回波及速度场出现三体散射现象和龙卷涡旋特征[6],表明此时风暴已具有龙卷超级单体特征。20:31三体散射现象结束,强度减弱为65 dBz,并继续向东南方向移动减弱消亡。

图 6为20:13对流风暴3影响桃源县泥涡潭时多普勒雷达所观测到的资料。1.5°~3.4°3个仰角的反射率因子和相应径向速度图均可见三体散射现象,即从最大反射率因子核心区沿雷达径向向西南方向 (220°) 伸展的长钉状突出物。三体散射回波假象在3.4°仰角的反射率因子图上最为突出。低层1.5°反射率因子图展现一个位于对流风暴右后侧的不太典型的钩状回波 (图 6a)。若以沅水作参照,比较1.5°、2.4°和3.4°仰角的反射率因子图,可以看出低层的弱回波区和中高层的回波悬垂 (overhang) 结构。图 6g为沿雷达径向经过三体散射区 (220°) 的反射率因子垂直剖面。由于采用的是VCP21的体扫模式,4.5°以上相邻仰角的间隔较大,所以垂直剖面的分辨率较粗。在该垂直剖面内,反射率因子核强度达70 dBz以上并存在一个明显的穹隆 (现在一般称为有界弱回波区BWER) 和悬垂 (overhang),表明上升气流非常强烈。此外,三体散射造成的回波假象在垂直剖面图上也清晰可见 (回波体的左上部)。

|

|

| 图 6. 2002年5月14日20:13湖南常德CINRAD-SB雷达观测资料 (距离圈间距为50km,方位角划分线间隔30°,桃源县泥潭位于雷达西南方60km处) (a)、(b) 和 (c) 分别为1.5°、2.4°和3.4°仰角基反射率因子图,(d)、(e) 和 (f) 为1.5°、2.4°和6°仰角的基速度图,(g) 为沿220°径向的反射率因子剖面 | |

对应低层反射率因子图上风暴的弱回波区,相应径向速度图上存在一个像素到像素的强烈的气旋式切变 (方位220°,距离56 km),在沿方位角方向不到1 km的距离内,径向速度从-16 m/s-1变到+16 m/s-1 (图 6d),相应的气旋式涡度值达到4 ×10-2s-1。Brown和Lemon[7]最早发现这种小尺度涡旋结构特征并将其命名为龙卷式涡旋特征 (TVS),它的出现往往意味着龙卷即将或已经发生。6°仰角的径向速度图上显示了明显的风暴顶辐散 (图 6f)。

从反射率因子图上的三体散射回波假象、穹隆和悬垂回波结构,和径向速度图上中低层龙卷涡旋特征以及高层风暴顶辐散,可以判定该对流风暴在影响桃源泥涡潭时已发展成龙卷超级单体风暴,几乎具有强烈对流风暴的所有雷达回波特征。这与龙卷、大风和超过30mm直径的大冰雹的地面气象报告是一致的。

3 小结和讨论本文讨论了新一代 (多普勒) 天气雷达对2002年5月14日影响常德地区的3个对流风暴的探测情况,其中两个风暴表现出超级单体风暴的特征结构。并在国内首次探测到了三体散射 (TBSS) 回波假象和龙卷式涡旋特征 (TVS) 这两个分别指示大冰雹和龙卷的雷达回波特征,雷达观测得到了地面资料的印证。其中影响桃源县的龙卷超级单体风暴几乎具有强烈对流风暴的所有回波特征:反射率因子图上的钩状回波、悬垂回波、穹隆和三体散射,和径向速度图上的龙卷式涡旋特征和风暴顶辐散。结果表明新一代天气雷达对于大风、冰雹和龙卷等强对流天气现象具有很好的探测和识别能力。

Lemon[5]在研究了几个三体散射个例后指出,三体散射出现后10到30分钟往往会产生最大的地面降雹和大风。我们的结果与他的上述观察不存在矛盾,但由于地面报告的稀少,从我们的结果也不能判断是否与Lemon的结果完全一致。无论怎样,将三体散射的出现作为更大尺寸降雹和风害的预警因子是一个很好的想法,在这一方面我们今后将做更仔细的观察和对比。

另外,对于上述强风暴的探测,最好应选择VCP11体扫模式。这样垂直剖面的分辨率会大大提高,风暴结构会看得更清楚。同时观测频率会更高 (从6分钟一次体扫变为5分钟一次体扫)。这是我们在雷达观测中欠考虑的地方。另一点需要指出的是,在龙卷发生后,有必要进行及时的实地调查,取得更丰富的第一手资料。

传统天气雷达由于发射功率和接收灵敏度远不如新一代天气雷达,因而探测不到大冰雹造成的三体散射现象。更重要的是,新一代天气雷达增加的多普勒测速功能大大加强了对强对流风暴的识别能力。这次探测到的与第一个超级单体风暴对应的中气旋,与飑线对应的前沿气流辐合区和顶部辐散区,与第二个超级单体风暴对应的龙卷涡旋特征和风暴顶辐散对识别风暴类型、强度、发展趋势以及伴随的天气现象都是大有帮助的。

今后在积累一定雷达资料和经验基础上,可建立基于新一代天气雷达的并适合常德本地特点的强对流天气临近预报模型。

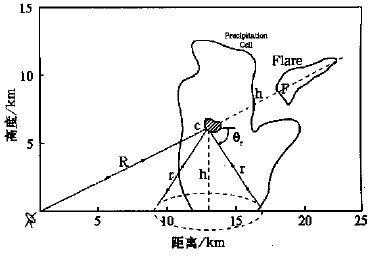

附录三体散射现象Zrnic (1987)[3]和Wilson和Reum (1988)[4]研究了一个雷达回波假象,Zrnic称其为“三体散射特征 (three body scatter signature)”,Wilson和Reum称其为“火焰回波 (flare echo)”或“雹钉 (hail spike)”。Lemon[5]将其称为“三体散射长钉” (three body scatter spike,缩写为TBSS)。Zrnic指出该现象是由包含大的水凝结物如大的湿冰雹对雷达波的非瑞利散射 (米散射) 所引起的。从垂直剖面图看,火焰回波似乎是对这一特征的更合适的命名;但从PPI图来看,长钉似乎是更合适的术语。这里我们按照Lemon的叫法称这一雷达假象为三体散射长钉或简称为TBSS。这一雷达回波特征是三重散射的结果 (三体相互作用),图 7为其示意图。根据Zrnic的推理,这个过程由下列步骤组成:(1) 向前的雷达波束的一部分被大的降水粒子 (如湿冰雹) 散射到地面;(2) 地面将散射波反射回空中的由降水粒子构成的强散射区域;(3) 由地面反射到空中的由降水粒子构成的强散射区域的雷达波又被散射回雷达。以上过程如图 7所示。这一现象的发生频率随着波长的增加而降低。因此,TBSS特征可以被5 cm (C-band) 雷达探测到并且与大雨滴而不是冰雹相关。这里,对于10 cm (S-band) 波长的多普勒天气雷达基产品,TBSS是沿着雷达径向上对应强风暴的高反射率因子 (>63 dBz) 核的后面向外延伸。所有研究无一例外地表明这一特征是高架的、具有低的反射率因子值 (<20 dBz)、当用5dBz的显示域值显示时是比较短的 (≤15 km)、通常具有零或向着雷达的低速度值。当它的确发生时,为了能够看清楚,风暴核沿径向向外的区域应没有其他回波或风暴。反射率因子核也应该相对靠近TBSS回波的边缘。TBSS距高反射率因子核的最近距离与该反射率因子核的高度相当。

|

|

| 图 7. 造成三体散射长钉 (或火焰回波) 的雷达信号路径示意图 (点C处的阴影代表造成该回波假象的大于60 dBz的反射率因子核心 (引自文献[5])) | |

| [1] | Burgess D W, Lemon L R. Severe Thunderstorm Detection by Radar. Atlas. ed. Radar in Meteorology. American. Meterol. Society, Boston. 1990. |

| [2] | 程庚福, 等. 湖南天气及其预报. 北京: 气象出版社, 1986. |

| [3] | Zrnic D S, Three-body scattering produces precipitation signature of special diagnostic value. Radio Sci, 1987, 22: 76–86. DOI:10.1029/RS022i001p00076 |

| [4] | Wilson J W, Reum D, The flare echo: Reflectivity and velocity signature. J. Atmos. Oceanic Technol, 1988, 5: 97–205. |

| [5] | Lemon L R, The radar "three-body scatter spike": An operational large-hail signature. Weather and Forecasting, 1998, 13: 327–340. DOI:10.1175/1520-0434(1998)013 & lt; 0327:TRTBSS & gt; 2.0.CO; 2 |

| [6] | Brown R A, Lemon L R, Single Doppler radar vortex recognition: Part II Tornadic vortex signatures.Preprints, 17th Conf. on Radar Metror., Boston, Amer.Meteor. Soc, 1976: 104–109. |

2003, 14 (6): 656-662

2003, 14 (6): 656-662