当前年代际气候变化的分析研究和预测已是气候学科中关注的一个问题,而年代际变化的气候信号也成为短期气候预测尤其是汛期旱涝预测中的重要因素,因此,在每年的预测分析中不仅要仔细分析夏季降水年代际变化和年际变化的可能影响及它们之间的关系,而且也要关注年代气候特征的转折变化。从近几年我国夏季旱涝分布的情况来看,20世纪90年代后期开始似乎有较大的变化,北方降水连年偏少,南方多雨区向南扩展,这有可能预示夏季进入南涝北旱的年代气候时期。本文就夏季南涝北旱的年代气候特点和形成条件进行一些具体的分析。

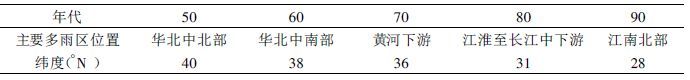

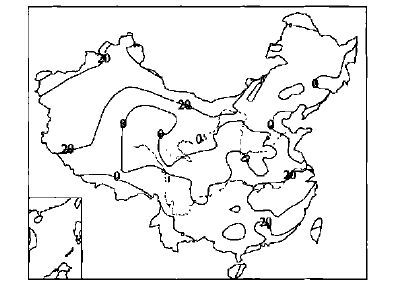

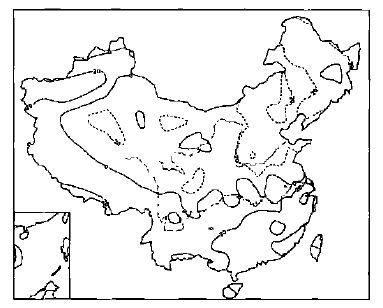

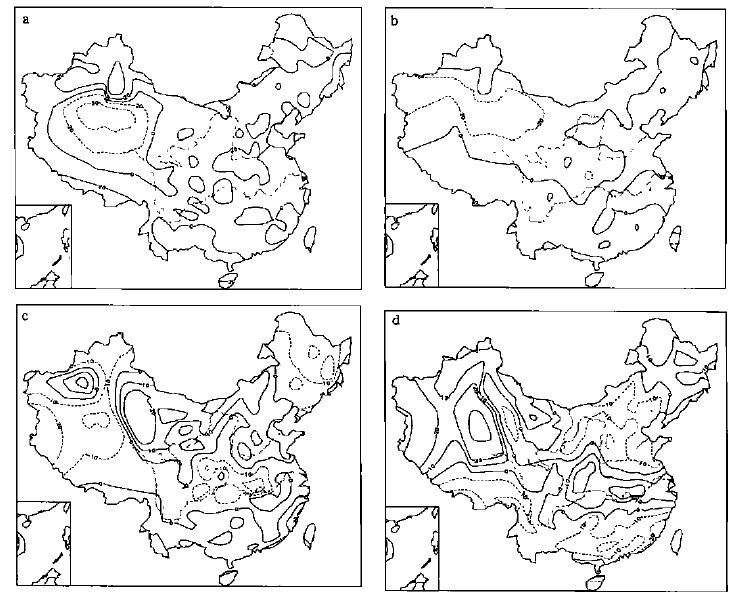

1 近期夏季降水年代气候的变化 1.1 近几年夏季降水的异常分布图 1是1990~1999年夏季降水距平百分率合成图,由图可见,20世纪90年代主要多雨带在长江至江南地区,同时北方也有一个多雨带,全国为南北多中间少的分布趋势。但我们注意到,20世纪90年代后期夏季降水分布已发生较明显的变化,为比较起见分别做1997年前后6年即1991~1996年、1997~2002年夏季降水距平百分率合成图 2a和2b,对比这两张图可知,最近十余年夏季降水的主要雨带虽然都在南方,但图 2a显示了全国大范围多雨,且主要雨带位于长江中下游至江南北部地区,而图 2b却表现为南涝北旱的布局,主要雨带位于江南一带,江淮以北大范围少雨。

|

|

| 图 1. 1990~1999年夏季降水距平百分率合成图 | |

|

|

| 图 2. 20世纪90年代前、后期6~8月降水距平百分率合成图 (a)1991~1996年 (b)1997~2002年 | |

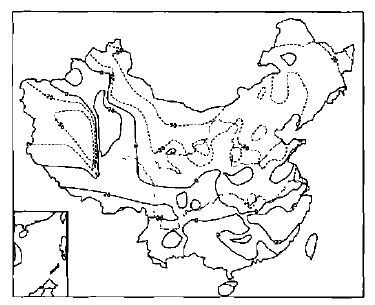

图 3为图 2b与图 2a的夏季降水距平百分率差值图,图上夏季降水最大变异出现在华北和江南,其差值t检验的结果虽未达到场相关的显著性要求[1],但相对较显著的区域也在这两个地区,其中有些站点达到0.05置信水平。很显然,这几张图反映了20世纪90年代后期夏季降水的主要雨带和分布趋势已发生较为明显的变化,雨带位置要比前期有所南移,江南的多雨带进一步加强,而北方原有的多雨区已不复存在,即变为南涝北旱的气候趋势,这很可能是最近10年尺度的一种年代气候特征。

|

|

| 图 3. 20世纪90年代前、后期夏季降水距平百分率差值图 | |

1.2 南涝北旱降水分布型频次的气候分析

统计发现,近50多年里夏季出现南涝北旱且华北发生较重干旱的年份有7年,它们分别是1952、1968、1980、1997、1999、2001、2002年。图 4是这7年的夏季降水距平百分率合成图,可以看出分布趋势与图 2b一致,夏季降水的主要雨带集中在江南中部和东部以及华南北部地区,长江以北大范围少雨。

|

|

| 图 4. 南涝北旱典型年的夏季降水距平百分率合成图 | |

从1951~2002年气候平均来看,出现南涝北旱分布型的几率不高,只有13 %,如果从10年滑动平均来看,20世纪80年代以前南涝北旱分布型的出现几率都小于气候概率,一般10年中最多也只有1次,但90年代后期以来出现的频次骤增至4次。显然,这种南涝北旱降水分布型集中期的出现,可能是最近期间的一个年代气候特点。

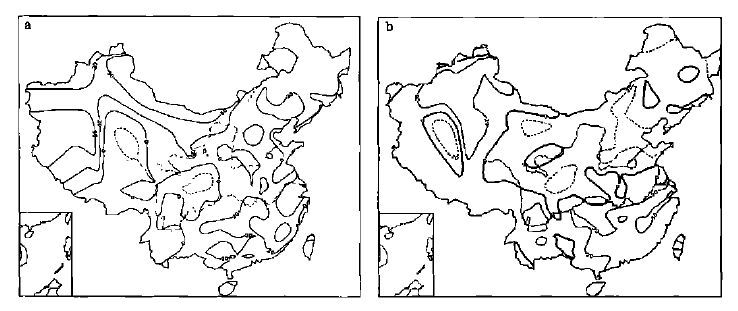

2 近年来南涝北旱气候的形成条件 2.1 夏季多雨带位置南移的年代际气候变化近50年我国夏季降水和年降水都有明显的年代际气候变化特征,表现在主要多雨区地理位置有逐步南移的趋势[2],这在年代平均降水距平百分率图上有较好的反映,特别是20世纪70至90年代尤为清楚 (见图 5和图 1)。

|

|

|

图 5. 夏季降水距平百分率合成图

|

|

表 1中列出了年代降水距平百分率图上主要多雨区及相应纬度位置。20世纪50~60年代主要多雨区位于华北,70年代位于黄河下游一带,80~90年代则南移至长江流域,相应主要多雨区的纬度从50、60年代到90年代由40°N附近逐步南下到30°N附近。王绍武在研究近20年我国夏季降水分布型气候变化中认为20世纪90年代较80年代有一个明显的变化,主要雨带从江淮流域南移到江南地区[3],显然我们上述分析与其研究的结论是一致的。

|

|

表 1 20世纪各年代降水距平百分率主要多雨区纬度位置 |

我国夏季主要多雨区逐步南移的年代际气候变化在历史上也是存在的,王绍武等在研究1480~1960年期间我国旱涝气候变化就已指出[4],我国东部雨带有自北向南移动的气候变化过程,在近500年里曾出现5次这样的南移过程,根据文献[4]中近500年中国东部旱涝的变化与太阳活动的世纪周期大约分别在1550~1590、1660~1680、1730~1780、1800~1845和1890~1930年,此过程平均40年左右,最长有50多年。因此我们分析的20世纪50~60年代雨带开始南移的这一气候变化过程,也是近500年夏季旱涝气候变化的延续。

根据前面的分析结果,上世纪末本世纪初夏季降水为南涝北旱趋势,主要多雨带南移到江南至华南地区,这与夏季年代平均多雨带位置的南移趋势也是吻合的。

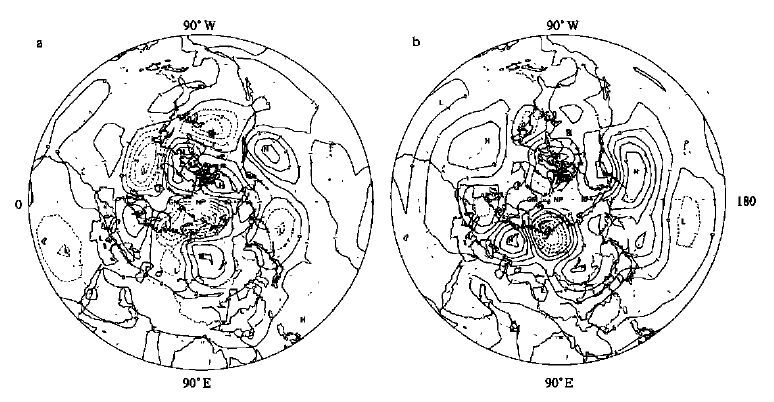

2.2 亚洲大陆高压的影响7月是我国夏季雨带北上与否的关键月份,与图 2一样,图 6a、6b是1991~1996年、1997~2002年7月500 hPa高度距平合成图,从图 6b中可以看出,最近几年东亚中纬度地区是一个纬向正距平带,在东北、华北附近地区为较强的正距平且伴有一个正距平中心,而图 6a则不然,亚洲中纬度正负距平交替出现,且正距平中心位置偏西,华北和东北上空为正负距平的过渡地区。很明显,在图 6b中东北和华北地区处于较强的大陆高压 (正距平) 控制之下,冷空气势力很弱,其路径偏西或偏东,从而造成华北降水偏少。因此,20世纪90年代后期以来盛夏亚洲中纬度大陆高压的异常发展是南涝北旱的一个重要因素。

|

|

| 图 6. 7月500 hPa高度距平合成图 (a)1991~1996年 (b)1997~2002年 | |

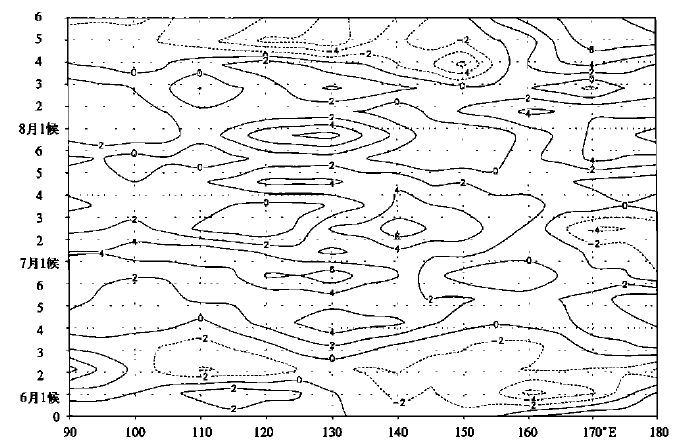

为了更好地说明问题,我们取夏季东亚中纬度大陆高压强烈发展的2001年作进一步分析,图 7是2001年6月第1候至8月第6候35°~50°N纬带500 hPa平均高度距平在90°E~180°范围内的时间-经度剖面图,可以看到除了6月第1~3候和8月第5~6候外,东亚中纬度几乎都是正距平控制,中心基本上维持在120°~140°E范围内,夏季3个月内大陆高压经历了连续6次加强过程。由于大陆高压的异常持续发展,我国东部地区尤其是北方地区冷空气势力非常弱,在干热大陆高压的控制下,夏季全国以少雨为主,北方干旱尤为严重,致使主要多雨区滞留在江南和华南地区。

|

|

| 图 7. 2001年夏季中纬度 (35°~50°N)500 hPa候平均高度距平时间-经度剖面图 | |

2.3 ENSO与降水关系的年代际变化

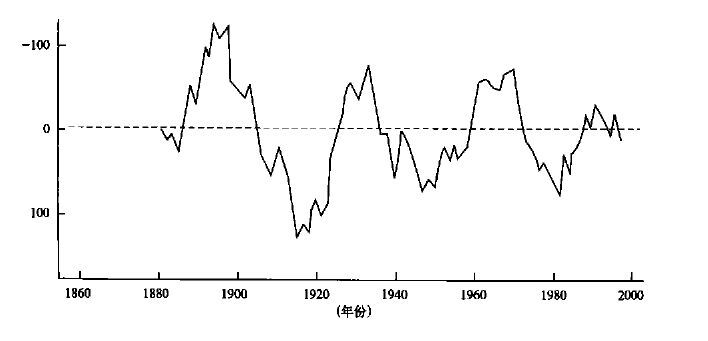

近50年资料研究表明海温处于暖水位相时我国夏季长江流域多雨,反之在冷水位相时长江流域少雨[5],肖海平等人的工作指出,我国江南 (包括华南) 的年降水存在较显著的年代际变化 (见图 8),而江南降水与海温 (Nino-3区) 的相关关系与这种年代际尺度的波动也有一定的关系,其中20世纪70年代后正相关逐渐加强,90年代相关更好。根据图 8中11年滑动平均曲线大于零占优势的为多雨期,反之小于零占优势的为少雨期,表 2列出了江南多雨期和少雨期在ENSO冷暖事件的平均降水距平,结果表明降水丰或枯的年代际波动的背景对于ENSO与江南降水关系的影响是很重要的,其中降水偏多时段发生El Nino时,江南降水比处于少雨期间发生El Nino时的降水明显偏多;与此相反,同样是发生LaNina事件,在少雨期时比处于多雨时期的降水要偏少很多。众所周知,海温从20世纪80年代以来处于暖水位相气候态,而由图 8中可见20世纪90年代后期江南进入了一个新的多雨期,因此,这也加强了江南降水偏多的年代际背景。

|

|

| 图 8. 1880~1998年江南区域平均降水距平11年滑动平均曲线 | |

|

|

表 2 江南多雨期和少雨期在ENSO冷暖事件年的平均降水距平 |

3 小结

通过对20世纪90年代和本世纪初夏季旱涝分布趋势变化的分析,可以看出我国夏季降水的年代气候特点在近几年有着较明显的变化,20世纪90年代主要多雨区在长江至江南北部,全国为南北多中间少的年代气候分布形态,而上世纪末开始,我国夏季降水的主要多雨带位于江南至华南地区,北方为少雨趋势,可能进入南涝北旱的年代气候时期。

分析显示,近年夏季降水变化的气候特点一方面与主要多雨区发生由北向南的南移趋势的气候变化规律有关,同时也与大气环流特别是东亚中纬度大陆高压的气候变化的影响有关,而赤道太平洋暖水位相的持续发展对我国夏季降水的年代气候变化也起了相应的作用。

根据本文分析,最近几年我国夏季降水仍将具有南涝北旱的气候特点,而我国北方地区已连续多年汛期降水偏少,因此北方的干旱气候趋势可能更为严峻。

| [1] | 王绍武, 胡增臻. 气象要素场显著性检验的统计模拟方法. 见: 王绍武, 黄朝迎等主编. 长江黄河旱涝灾害发生规律及其经济影响的诊断研究. 北京: 气象出版社, 1993. 215~221. |

| [2] | 陈兴芳, 孙林海. 我国年、季降水的年代际变化分析. 气象, 2002, 28, (7): 3–8. |

| [3] | 王绍武. 现代气候学研究进展. 北京: 气象出版社, 2001: 365-367. |

| [4] | 王绍武, 赵宗慈. 长期天气预报基础. 上海: 上海科学技术出版社, 1987: 96. |

| [5] | 陈兴芳, 赵振国. 中国汛期降水预测研究及应用. 北京: 气象出版社, 2002: 43-71. |

2003, 14 (6): 641-647

2003, 14 (6): 641-647