沙尘暴是干旱和半干旱地区的一种风蚀现象。它是在天气系统的影响下, 地面大风在富含沙粒的地区卷起大量沙尘, 使能见度小于1 km的灾害性天气现象。有关研究文献表明, 强风、沙源和热力不稳定是形成强沙尘暴的三大因子。20世纪末以来, 沙尘暴发生的频率较高, 是土地荒漠化加剧和春季冷空气活动频繁的结果。沙尘暴的频繁爆发又会使生态环境遭到破坏。

我国自20世纪70年代开始, 就对沙尘暴进行研究。方宗义等针对1993年5月5日的黑风暴, 对中国的沙尘暴天气、气候特征进行了分析并开展了卫星遥感监测研究[1]。

周自江用1954~2000年中国681个站的气象实测资料, 分析了近47年中国沙尘暴和扬沙天气的时空分布特征。结果表明, 我国西北、华北和青藏高原地区是沙尘暴和扬沙的主要影响区。北京是春季多沙尘暴型地区。3~5月沙尘暴、扬沙日数分别占全年总出现日数的52.6 %和67.2 %[2]。

钱正安等研究了近50年来中国沙尘暴的分布及变化趋势, 他们认为我国北方沙尘暴主要分布在河西走廊和阿拉善高原、南疆盆地南缘及内蒙古中部等三个地区。沙尘暴的发生频数在60~70年代波动上升, 80~90年代明显减少, 2000年以来又急剧增加, 未来几年可能将处在新一轮沙尘暴活跃期[3]。

王式功等[4]认为沙尘暴主要发生在春季和初夏季节, 这是由于有土壤表层疏松、冷空气活动频繁和午后大气层结易不稳定等5个方面的原因。

牛生杰[5]对贺兰山地区的沙尘暴研究表明, 产生沙尘暴的阈值风速大约为5 m·s-1。出现沙尘暴时系统中的上升气流可达几米的量级, 有时甚至更高。在大、中尺度天气系统的上升运动的激发下, 使不稳定层结积蓄的能量得以持续释放, 发展成为对流运动, 从而促使大量沙尘不断被卷起向上输送并随系统移动。

2002年春季沙尘暴发生的频数较高、强度较大, 再一次引起了社会和公众的关注。为了充分了解2002年的沙尘暴天气的起源和发生发展, 以及它们的移动路径和输送状况, 我们利用卫星资料研究沙尘暴的空中远距离输送机制; 利用3、4月份每天的地面资料、高空资料、NCEP资料和卫星图像及加工产品, 分析了沙尘暴的发生和移动路径, 并在此基础上讨论了该年沙尘暴天气的若干特征。

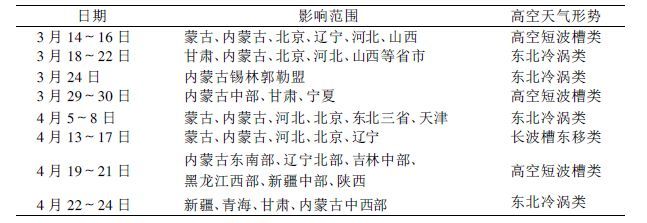

1 沙尘暴发生和环流形势 1.1 2002年3、4月沙尘暴发生的频数图 1a和图 1b是使用每天8次的地面观测资料, 对2002年3月和4月的72°~135°E、10°~54°N区间的站数进行统计, 挑选出每天8次观测中出现沙尘暴及扬沙的最大测站数, 并用此数表示当天的沙尘暴的强度和范围。

|

|

| 图 1. 3月 (a) 和4月 (b) 东亚地区每日出现最大扬沙和沙尘暴测站数 (-▲-浮尘扬沙, -□-沙尘暴) | |

从图 1中看出, 3月和4月有多次扬沙和沙尘暴的高峰期。根据图 1中扬沙和沙尘暴数的波动情况, 我们在表 1中给出了几次主要沙尘暴天气过程及相应的天气系统和影响范围。图 1中沙尘暴和沙尘出现站数的高峰期有时持续几天, 说明沙尘暴可能是在某一天气过程的影响下, 随着天气系统的运动大范围爆发并持续维持; 但是有时却范围不大, 维持时间也不长。同时可以看出, 浮尘出现站数的增加, 不仅与沙尘暴出现站数的多少有关, 而且与天气系统的强度和维持时间有关。

|

|

表 1 7个时段的主要天气系统 |

1.2 2002年3、4月东亚中纬度的环流形势

沙尘暴的发生发展与干旱少雨的气候条件及强烈的冷空气活动相联系。尤其是2002年1月到3月, 西北部分地区和华北大部分地区的降雨量比常年减少3~5成, 温度较常年偏高3~4 ℃。部分地区则偏高5~6 ℃。在这种气候背景下, 3、4月份有3次大的沙尘暴过程影响北京市, 使北京地区的空气质量恶化。

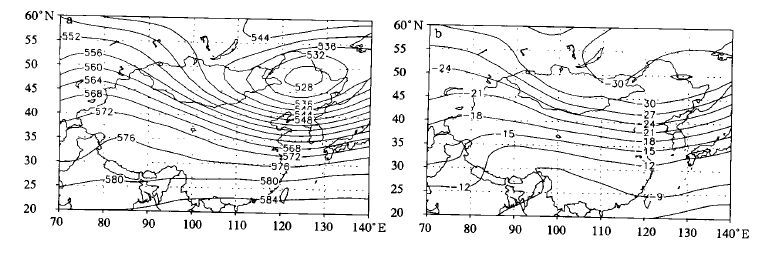

在环流形势分析方面, 我们使用1971~2000年3、4月NCEP/NCAR的500 hPa再分析资料得到月和候的高度场和温度场的平均场资料, 并作出2002年3、4月份月、候的高度和温度距平。

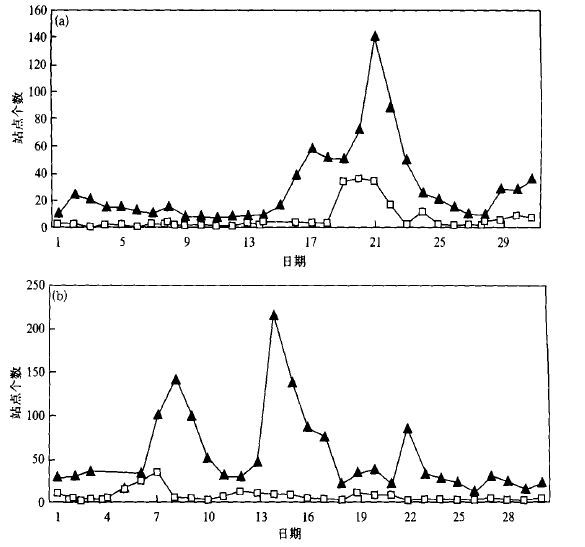

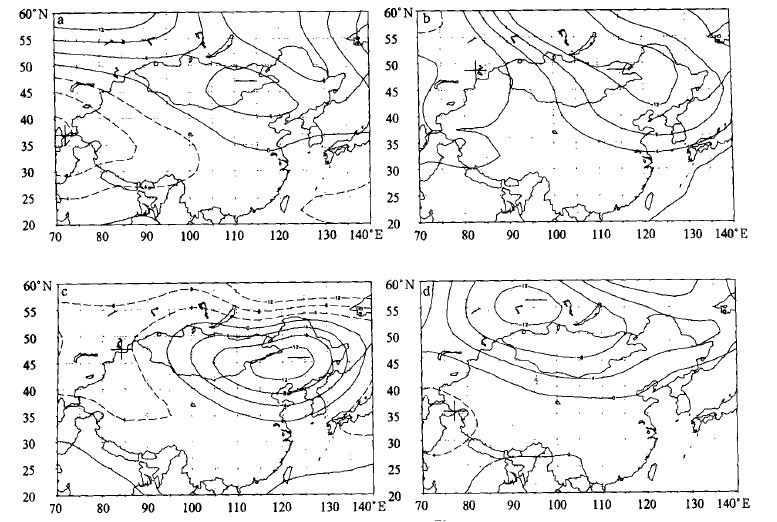

图 2是2002年3月第4、5候和4月第2、3候的500 hPa位势高度距平图。它们清楚地说明了东亚大槽发展、东北低涡加深, 及其后部高压脊加强, 导致槽后蒙古、内蒙古及陕甘宁地区偏北气流的活动比历史同期明显加强。

|

|

| 图 2. 2002年3月第4候 (a), 5候 (b) 和4月第2候 (c), 3候 (d)500 hPa高度距平场 (图中实线为负距平, 虚线为正距平) | |

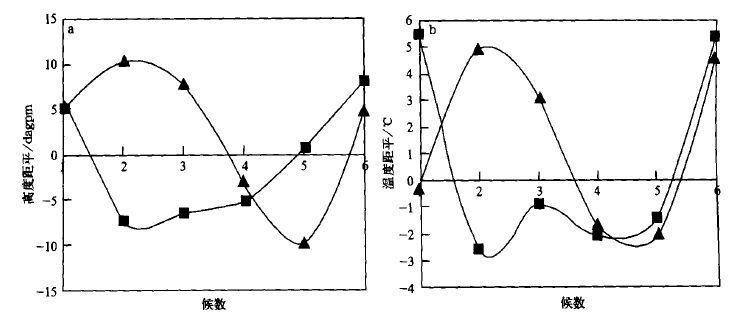

100°~117°E、38°~52°N区域是我国沙尘暴的主要发生区。我们用前面NCEP/NCAR的再分析资料得到3、4月的高度场和温度场的候平均数据, 并求得这个区域的高度和温度的距平平均值。某候的区域距平值的负平均值, 说明这候中冷空气在这个区域活动较强。图 3是这个区域高度和温度候距平的区域平均值随时间的变化曲线。图 3中的3月份曲线表明, 3月的第4、5候是高度和温度的负距平期, 对应着图 1a的沙尘暴和浮尘高发期。图 3的4月份曲线表明, 本月在第2、3、4、5四候中, 高度和温度的候距平都处于负距平。与图 1b的4月份沙尘暴的高发期有较好的吻合。这进一步说明, 2002年3、4月我国的沙尘暴的发生与这个区域的冷空气活动有密切的关系。

|

|

| 图 3. 500 hPa的3、4月高度场 (a) 和温度场 (b) 的候距平在100°~117°E、38°~52°N区域的平均值变化 (-△-3月, -□-4月) | |

2 沙尘暴的移动路径和天气系统 2.1 沙尘暴的移动路径分析 2.1.1 蒙古—内蒙古—北京转向东北路径类

在2002年的3、4两个月, 有3次属于蒙古—内蒙古—北京转向东北路径的天气过程。我们利用500 hPa高空资料和地面资料, 对形成这条路径的成因进行分析。沙尘暴生成于这条路径的主要原因是:地面低压系统位于东北附近, 地面高压位于蒙古西部和新疆的北部, 高压系统由西北向东南方向移动。500 hPa的浅槽或低涡底部气流的偏西分量较大。沙尘暴的爆发区位于锋面附近或高低压之间的气压梯度密集区。这样随着低压系统的东移沙尘天气可以影响到北京市。

图 4是2002年4月份500 hPa第2候高度和温度的候平均图。在图上, 低涡位于我国东北。此时在低涡的前部, 有明显伸向东北的西南气流。这股气流会使冷锋经过时产生的沙尘暴中直径较小的沙尘 (一般小于20 μm) 随着上升气流上升到较高的高度后, 随高空气流向下游输送。

|

|

| 图 4. 2002年4月第2候高度 (a) 和温度 (b) 的候平均图 | |

2.1.2 河西走廊东移路径类

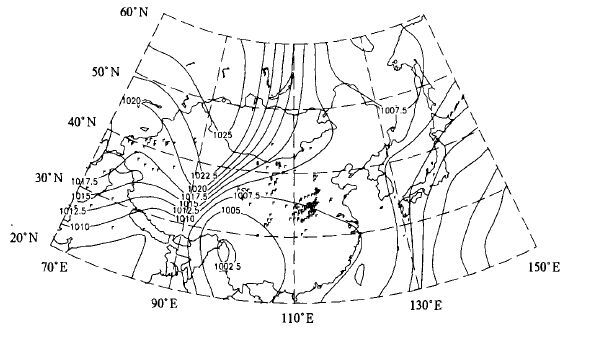

2002年春季, 4月13日至17日的天气过程属于河西走廊东移路径类。此路径的沙尘暴过程, 其地面低压系统为东北—西南走向。低压系统控制我国东部的大部分地区。如果高空天气系统的偏西气流较强, 沙尘天气会东移影响北京。有时, 如果500 hPa的偏北气流较强, 河西走廊一带发生的沙尘暴会向东南方向移动, 影响我国南方地区。图 5是2002年4月15日14:00(北京时, 下同) 的地面气压形势图。这次过程包含了东移和东南移动两个路径。从图中可看到, 我国东部有两个低压系统:一个位于东北, 另一个位于西南。在其后部有一个高压系统。随着系统的演变, 到16日11:00, 后部的高压进一步将前面的两个低压系统分开, 相应地沙尘暴一部分向南移, 另一部分向东移动。

|

|

| 图 5. 2002年4月15日14:00的地面形势图 | |

2.2 生成沙尘暴的主要天气过程

对3、4月的8次沙尘暴过程的500 hPa高空形势分析, 可将这两个月生成沙尘暴的主要天气系统分为短波槽、东北冷涡和西风带长波槽东移三类过程。

2.2.1 短波槽发展和东北冷涡发生发展(1) 大范围沙尘暴发生的天气类型

2002年发生在北京和东北地区的大范围沙尘暴天气主要是短波槽和东北冷涡产生的冷锋系统, 它们可以引发大范围的沙尘暴。

这里首先以3月14日至16日的沙尘暴天气为例进行简单的阐述。3月15日08:00的500 hPa高空图上在西伯利亚西部至巴尔喀什湖北部有一个短波槽东移。在地面图上, 新疆的阿尔泰山东部有一个高压系统, 而蒙古的中部是低压系统。在低压系统的底部有沙尘暴天气产生。随着高压系统的东移, 沙尘暴天气经过内蒙古影响北京和东北。在15日20:00的500 hPa和850 hPa高空图上, 在蒙古国的上空都有较强的冷平流。这种形势有利于将高空的动量向地面输送, 使地面风速加大, 有利于沙尘的起沙。此时, 在地面沙尘区附近的500 hPa高空有大风区, 它有利于把从地面升到500 hPa高空附近的沙尘向日本及日本海输送。

3月20日发生在北京的强沙尘暴天气是东北冷涡产生的。19日20:00的500 hPa高空图上在贝加尔湖以西有一槽线, 到21日08:00此槽发展成为东北冷涡。在850 hPa的高空图上, 20日和21日在东北附近一直有一低涡系统在维持。其对应的地面图上有低压系统存在。在低压系统的底部有大范围的沙尘暴区域。沙尘暴随着天气系统影响北京和东北地区。

(2) 局地沙尘暴发生的天气类型

局地沙尘暴天气是由中尺度天气系统产生的。这种天气系统影响范围小、生命史短。本节主要讨论在东北冷涡和相应气旋系统维持期间, 副冷锋类型的次天气尺度系统产生的沙尘暴。副冷锋是冷涡后部的偏北气流带下高纬度新鲜的冷空气与变性的冷空气之间构成的锋面。

3月18日在内蒙古和河北交界处的沙尘暴天气, 就是一次局地沙尘暴过程。其面积有79 ×104 km2, 生命史约9 h。它是主要冷锋天气系统过境后, 在其后部生成的副冷锋造成的。从地面观测资料分析, 3月18日11:00在内蒙古的中部地区有扬沙出现; 到了14:00有沙尘天气出现并且扬沙范围也扩大了。沙尘区从内蒙古的中部地区一直到辽宁省的东部。到20:00沙尘和扬沙全部消失。

图 6是另一次副冷锋引发的局地沙尘暴的地面形势图 (2002年4月16日14:00)。图中可以看出在前面主冷锋的后面又形成一条副锋面。在副冷锋的附近有沙尘暴和浮尘天气出现。到16日23:00, 沙尘暴和浮尘基本消失。此副冷锋的形成就是因冷空气的不断补充南下, 与前面低压所在区的空气形成新的锋面。

|

|

| 图 6. 2002年4月16日14:00的地面形势图 (图中黑点为地面观测到的沙尘暴和浮尘,绿线为地面风) | |

2.2.2 西风带长波槽东移类

4月15日08:00的高空图上, 在贝加尔湖的西侧到河西走廊一带有长波槽发展东移。16日20:00, 高空槽移到我国东北地区上空。在15日08:00的地面图上, 在我国东部有较大范围的一个地面低压系统发展。此低压系统位于高空槽的前部。在地面低压后部与高压前部的气压梯度最大处有沙尘天气生成。这次沙尘暴天气影响了内蒙古自治区的中西部地区、河北北部和辽宁省的部分地区。

在4月份的500 hPa第3、第4候的候平均图上, 在我国东北地区有一个长波槽在缓慢东移。在第3候的候平均图上, 长波槽后有较强的冷平流存在, 它使冷空气不断南下。结合图 1可以看出, 在这候中沙尘暴和浮尘出现的站数有一个明显的峰值。在第4候中, 因冷平流很弱相应地其沙尘暴和浮尘出现的站数也减少。

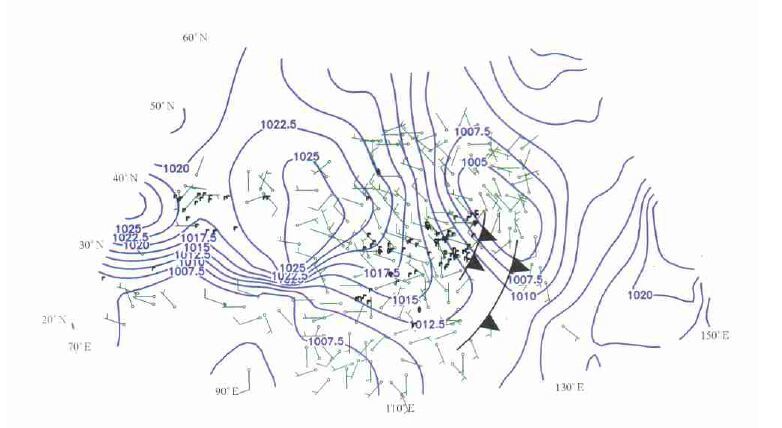

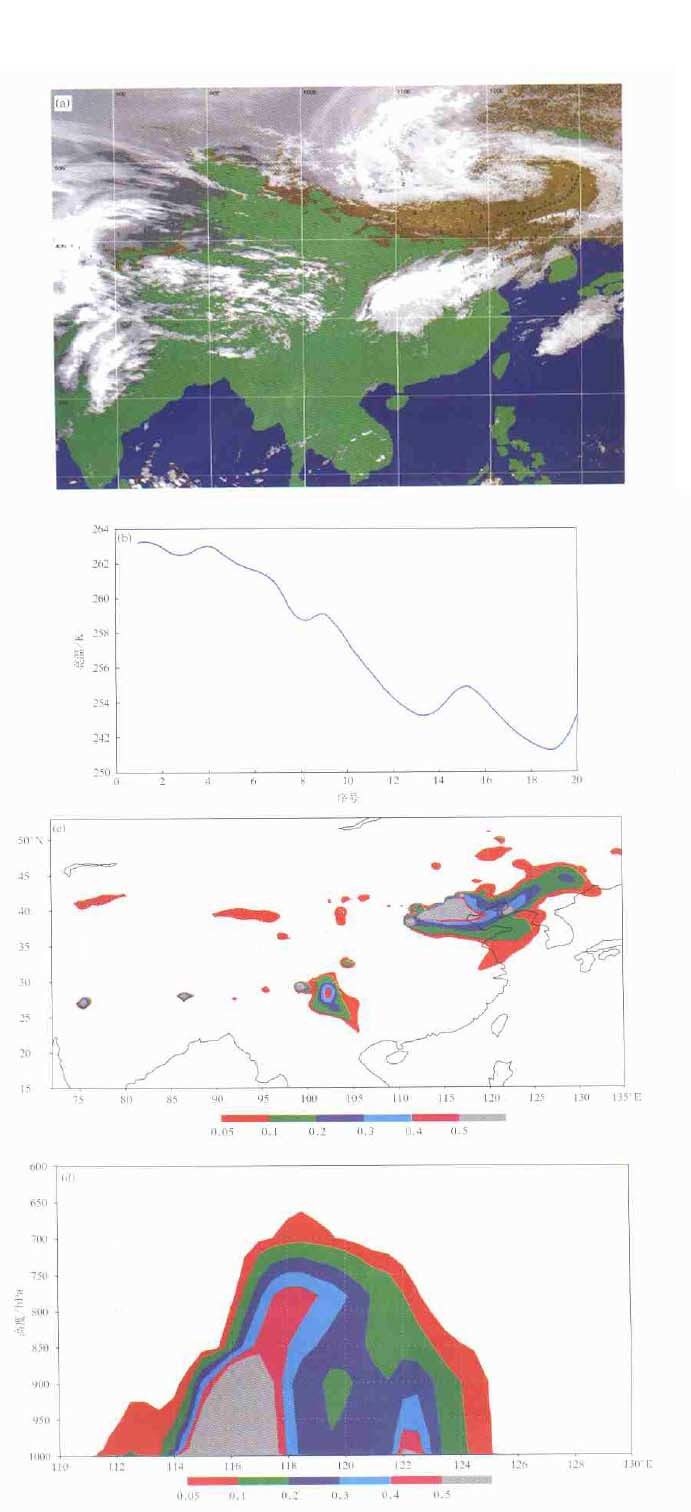

3 三次典型过程的沙尘输送分析我们利用GMS-5静止卫星的一小时一次的亮温资料, 分析沙尘暴的垂直伸展高度和水平输送情况。图 7a是使用GMS-5的红外1、红外2、可见光、水汽4个通道合成的彩色图, 图中的黄色区域是卫星探测的沙尘区。图 7a中画出的小方框示意沙尘暴亮温取样的点, 取样区域大小和取样方向由一系列小方框表示的由西南伸向东北的一条断线。图 7b中的横坐标是小方框从西向东北的连续取样点的序号数。纵坐标是对应点上的平均亮温值。在亮温取样中, 为了避免亮温的随机波动对分析的影响, 我们采用小方框中5 ×5的像素点的平均值作为采样点的值。图 7a中的符号`1'表示同时刻地面测站观测到的浮尘, 符号`2'表示地面测站观测到的沙尘暴。在沙尘区域的亮温取样中, 我们尽力避免了云的污染。图 7c是使用沙尘暴模式模拟的2002年4月7日14:00的沙尘粒径小于22μm的浓度分布图。图中的标尺代表了颜色所表示的浓度数值。单位是μg/m3。图 7d是在图 7c的图中沿纬度40°N做的剖面图。

|

|

| 图 7. 2002年4月7日14:00 GMS-5卫星观测的多通道合成图像沙尘区的亮温取样示意图及剖面图 (a) 沙尘区域卫星监测情况 (b)7(a) 中小方框的采样点上的亮温剖面图 (c) 数值模拟的7日14:00沙尘粒径小于22μm的浓度分布 (单位:μg·m-3) (d)7(c) 中沿40°N纬向剖面图 | |

3.1 4月7日的沙尘输送分析

本次过程是一个典型的东北冷涡的天气过程。4月6日20:00的500 hPa高空图上, 在贝加尔湖上空有一个低涡系统。到7日20:00, 此低涡系统已经移到黑龙江上空。在850 hPa高空图上, 5日08:00在蒙古国的东部有一个低涡, 一直在不断地东移加深, 与500 hPa的冷涡配合较好。

在6日14:00的云图上, 蒙古国境内和内蒙古的中东部地区有沙尘暴生成。从沙尘区的形状来看, 有从西北转东北的一种趋势。这个沙尘暴区域与地面图上高低压之间的等压线密集区相对应。此时, 沙尘暴的整体移动为自西北向东南方向移动。图 7a所示是7日14:00沙尘区域的卫星监测情况。从图中可看出由于东北冷涡的发展, 沙尘区明显地向东北方向伸展。说明沙尘暴向东北方向的输送加强。

图 7b是图 7a中小方框的采样点上的亮温剖面图。从图中可以看出, 在远离冷涡中心的亮温为263 K, 在冷涡中心的东侧亮温为253 K, 相当于沙尘的顶部高度相差1~2km左右。这表明, 从冷涡后部到冷涡中心东侧一带, 沙尘暴的高度不断上升。这个结论可以从图 7c中的数值模拟结果验证。在图 7c的剖面图中可以看出, 浓度大于0.5 μg/m3的沙尘, 从地面起沙后随上升气流到了高空后, 并向下游伸展。从连续的静止云图分析, 沙尘区随冷涡系统向东北及更远的地方移动。因此可以推断小粒径的沙尘可以伸展到高空, 遇到700~500 hPa的低涡环流可以把它输送到远东甚至更北的地区。

3.2 3月15日的沙尘输送分析3月15日11:00的卫星云图上, 在内蒙古自治区的中部地区有一个沙尘暴区。根据卫星云图的亮温分析, 沙尘区的纹理结构疏散, 说明沙尘暴的强度并不强。沙尘区的运动方向为从西北向东南移动。在沙尘暴移动方向的前方, 沙尘区较大, 在沙尘区后部成一个细带, 整体成蝌蚪形状。

15:00的卫星云图上, 沙尘暴的区域明显扩大。而且沙尘区的纹理结构密实且均匀, 说明沙尘暴在不断地加强发展。16日11:00~16:00的卫星云图显示, 沙尘区随着高空气流漂移到东北地区, 有的区域已经伸展到日本海。

对15日15:00卫星云图的沙尘暴区进行从运动方向的后部向其前方取样。从亮温曲线图来看, 沙尘区后部的亮温约为269 K, 说明那里沙尘的垂直高度低; 在沙尘的前部为257 K, 说明沙尘的垂直高度高。亮温的差值相当于1~2 km的高度差距。这也表明沙尘暴的垂直结构在运动方向上有明显的倾斜性。从位置来看, 沙尘暴在冷空气的活动区垂直输送高度较高, 在冷空气过境后的地区因沉降使沙尘暴的高度下降或沙尘浓度减小。

3.3 3月20日的沙尘输送分析20日11:00多通道合成的卫星图像表明, 在冷涡云系的冷锋后部有沙尘暴生成。从逐时的多通道的合成图分析, 沙尘暴随着冷锋向东南方向移动并且在不断地加强发展。到21日08:00, 天气系统在东北地区发展成为一个低压系统。沙尘暴随着冷涡的形成, 明显开始向东北方向输送沙尘。沙尘暴的主体在东北、朝鲜北部和日本海一带。

从20日14:00沙尘暴的亮温剖面图可以看出, 沙尘暴在冷涡中心附近的亮温约为247 K, 说明相对高度较高。这可能是冷涡中心附近的垂直运动使沙尘能够输送到较高的高度。在远离冷涡中心的位置上, 亮温约为269 K, 说明沙尘顶的高度低。高度差约为2~3 km。表明沙尘在向冷涡中心运动过程中是在向上抬升。

4 结束语(1) 对2002年的沙尘暴分析表明, 加深的东亚大槽和东北冷涡可以产生偏北路径的大范围的沙尘暴, 且是影响华北、东北甚至华中的一种主要环流形势。

(2) 东北低涡维持期间, 在其西北象限发生的副冷锋次天气尺度系统, 快速由西北向东南方向移动, 可以产生强局地沙尘暴。

(3) 通过三个典型沙尘暴的卫星云图及其云顶亮温分析, 我们注意到发展强烈的沙尘暴在靠近冷锋附近有明显的抬升。而且沙尘顶部可伸展到500 hPa高度附近。如果在对流层中部遇到高空急流区, 可以将沙尘输送到很远的地方。

(4) 东北冷涡天气系统可以将发生在蒙古国和内蒙古中西部的沙尘暴, 在西北冷空气推动下向东南输送的同时, 也在东北冷涡的涡旋气流推动下向东北方向伸展。在高空气流的作用下, 沙尘可以向东北、远东、甚至更北的下游输送。据此应对目前的沙尘暴移动路径图作适当的修正。

| [1] | 方宗义, 朱福康等编. 中国沙尘暴研究. 北京: 气象出版社, 1997. 82-87. |

| [2] | 周自江. 近47年中国沙尘暴和扬沙天气. 第四纪研究, 2001, (1): 9–17. |

| [3] | 钱正安, 等. 近50年来中国北方沙尘暴的分布及变化趋势分析. 中国沙漠, 2002, 22, (2): 106–111. |

| [4] | 王式功, 等. 沙尘暴研究的进展. 中国沙漠, 2000, 20, (4): 349–356. |

| [5] | 牛生杰, 章澄昌. 贺兰山地区沙尘暴沙尘起动和垂直输送物理因子的综合研究. 气象学报, 2002, 60, (2): 194–203. |

2003, 14 (5): 513-521

2003, 14 (5): 513-521