2. 中国农业大学, 北京 100094;

3. 国家气候中心, 北京 100081

2. China Agricultural University, Beijing 100094;

3. National Climate Center, Beijing 100081

我国玉米的种植面积和总产量位居世界第二,东北三省玉米播种面积和总产量占全国的30 %左右,玉米商品粮基地县数占全国总数的33/52[1],东北地区玉米生产的重要地位可见一斑。但是,东北玉米生产经常遭受低温冷害的影响[2,3],严重年份可导致东北作物年产量平均减少50 ×108~65 ×108 kg,占正常年份总产的17 %~22 %[4]。20世纪70年代中期以来,东北气候虽有变暖趋势,但一方面存在明显的时间和地域差异,甚至在1981~1995年,东北部分地区≥10 ℃积温平均较60~70年代减小,而且夏季增温并不明显[5]; 另一方面,热量资源相对短缺地区盲目越区种植晚熟品种,造成变暖的情况下也有低温冷害发生的事实。

20世纪70年代中后期到80年代,我国曾有组织地研究了东北低温冷害机理、农业气象指标、发生的时空规律以及防御措施[4,6,7]。但是,作为主动防御的基础———预报方法的研究一直比较薄弱,主要是一些数理统计预测模型[8],针对作物生长发育过程的低温冷害预报技术则尚未见报道。

作物生长动力模型以其面向生长过程、机理性较强的优点而被应用于产量预报、风险评估、气候变化影响评价、预测等方面[9]。本文作为作物模拟模型区域尺度应用的尝试,建立了东北区域玉米生长动力模型,确定了低温冷害的指标,并与区域气候模式输出结果相结合,应用于低温冷害预报。这是农业气象灾害预测方法的一个新的探索和尝试。

1 研究材料与方法研究材料包括研究地区玉米发育期和田间生物量观测资料、历史逐日气象资料及区域气候模式输出的气象要素预报值。

发育期资料来自东北部分农业气象试验站、吉林省农科院、沈阳农业大学1988,1989年和1995~1998年以及辽宁昌图 1980~1998年共91期次观测值。田间生物量观测资料包括吉林白城农业气象试验站1997年分期播种试验结果 (白单31中熟玉米) 和沈阳农业大学1997年试验 (掖单13晚熟玉米) 结果。气象资料包括日最高气温、日最低气温、日平均水汽压、日照时数、风速、降水量6要素,分别取自与上述观测资料相对应站点试验年份的逐日气象数据及东北玉米主产区12个代表站1961~2000年逐日气象资料。

研究所用的东北地区0.25°×0.25°网格点逐日气象资料 (历史年份和40年平均),采用以经纬度方向为权重和带高度梯度订正的距离权重反比法对东北72个气象站点实测资料进行空间插值,并经交叉估值验证而得到,即对各离散点气象要素先假设其未知,用周围站点的值进行估算,然后对实测值和估值进行比较和统计检验,以保证插值精度[10]。气象要素预报值采用国家气候中心“九五“期间改进发展并经中国区域气候模拟预测研究的区域气候模式ReGCM_NCC[11]的预测结果。首先根据国家气候中心的全球耦合模式CGCM的预测结果,通过水平和垂直插值过程得到区域气候模式网格点上的初始场和侧边界场。然后积分区域气候模式,得到逐日25 km ×25 km结果,最后根据需要插值到分辨率为0.25°×0.25°的经纬网格点上。

2 东北玉米区域动力模型的主要过程在前人有关研究成果基础上,结合试验资料进行了新的研究,并在单点模型基础上对主要参数进行了区域划分,建立了针对区域应用的东北玉米生长动力模型。模型由发育、生长 (同化物分配、叶面积增长等) 动态、根伸长动态、蒸散、土壤水分平衡等几个主要子模型组成,以日为时间步长进行模拟。其中发育是生长的控制过程。对温度响应的主要过程为发育过程和生物量形成的生长过程。考虑到东北玉米冷害主要是由于生育期内热量不足,发育期延迟,导致无法正常成熟,造成减产的特点,对玉米发育期进行了较详细深入的模拟研究。

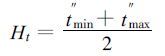

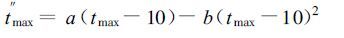

2.1 改进的新热量单位东北玉米发育模型D.W.Brown的玉米热量单位法发育模型[12]在积温法基础上,考虑气温日变化及发育与温度的抛物线关系模拟玉米发育。但是,计算热量单位的系数是根据观测资料得到的经验回归系数,生物学意义不明确。本研究对此进行了改进,从日最高气温的下限及发育速率最快时的最高气温出发确定系数,得到新的热量单位表达式:

|

(1) |

|

(2) |

|

(3) |

式中Ht表示t时刻 (本文为某天) 新玉米热量单位 (℃·d),tmax、tmin分别表示日最高、最低气温 (℃),a,b为模型系数,确定依据是考虑到D.W.Brown关于温度日较差大,特别是最高温度大于30 ℃将延长玉米出苗到抽雄的时间的观点,以及玉米生长的最适宜温度为30~32 ℃的结论[12]。假定30 ℃为东北玉米发育最快温度,10 ℃为玉米生长发育的日最高温度下限。当tmax=10 ℃时,令t″max=0和tmax=30 ℃时,t″max=20 ℃有最大值,解得:a=2,b=0.05(℃-1)。

分别用积温法[12]、钟模型[13]、D.W.Brown的玉米热量单位法和改进的新热量单位法对91期次玉米发育资料按中、晚熟两种熟性计算各发育阶段的累积热量 (℃或日),并进行发育指标的统计特征量分析,发现改进后的新热量单位法计算的发育指标最稳定,更适合对东北地区玉米发育期模拟 (篇幅所限比较结果从略)。

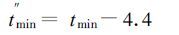

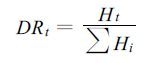

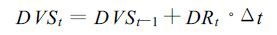

玉米发育阶段 (DVS) 的定义因研究目的和应用目的的不同而有所差异[14,15]。基于本研究将玉米模型应用于东北玉米低温冷害预报之目的及东北玉米延迟性冷害主要表现为抽雄期延迟导致霜冻前不能正常成熟[12]的特点,把全生育期分为播种—出苗,出苗—抽雄,抽雄—成熟3个发育阶段,定义播种—出苗、抽雄期和成熟期的DVS分别为0,1和2。相对发育速率和发育阶段表示为:

|

(4) |

|

(5) |

式中DRt为t时刻相对发育速率,DVSt为t时刻发育阶段; Δt为模拟的时间步长 (d),ΣHi为完成某一发育阶段所需要的新热量单位 (℃·d)。根据玉米播种日期和逐日气象资料,便可用上式模拟玉米发育的详细过程。

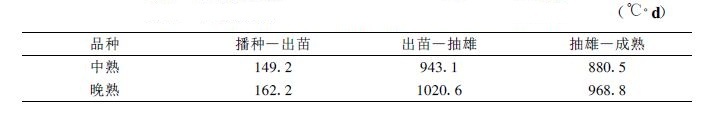

用新热量单位和91期次发育期资料及对应气象资料,计算播种—出苗、出苗—抽雄,抽雄—成熟3个发育阶段总的新热量单位,并分别按中熟 (48个样本) 和晚熟品种 (43个样本) 求不同发育阶段新热量单位累积值的平均 (表 1),作为区域内不同熟性品种玉米发育的基本参数。

|

|

表 1 中、晚熟品种各发育阶段所需的新热量单位累积值 |

另外,播期的空间、年际差异很大,很难得到长时间序列和多点、大范围空间分布的资料,而根据有限的发育期观测资料确定大范围的平均播期显然不尽合理。因此在模拟历史发育期时采取了根据指标计算各地适宜播期的方法。一般认为玉米发芽的温度为6~7 ℃,孙玉亭等[16]将东北地区玉米适宜播种下限温度取为7.6 ℃,刘玉瑛等[17]认为播种技术的改进可以适时早播,以日平均温度稳定通过7 ℃的日期为适宜播种期。本研究发育期模型采用改进的新热量单位法中,日最低、最高温度下限分别为4.4 ℃和10 ℃,即日平均温度下限应为7.2 ℃。因此,定义日平均温度稳定通过7.2 ℃初日为适宜播种期。根据各站点或格点的逐日气象资料可确定相应的适宜播期。

2.2 玉米生长模型的主要过程玉米生长过程主要由光合、呼吸、干物质积累、各器官生长动态、叶面积指数动态、枯叶动态等部分组成。其中直接对温度有响应的过程为光合、呼吸和叶龄增长过程。

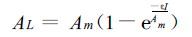

2.2.1 光合过程采用光-光合指数曲线计算光合作用[18]:

|

(6) |

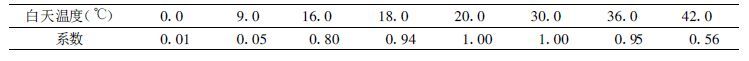

式中,AL为相对冠层高度L处瞬时CO2同化速率 (kg·hm-2·h-1); Am为光饱和时CO2同化速率 (kg·hm-2·h-1); I为所吸收的辐射量 (J·m-2·s-1); ε为初始光能利用率 ((kg·hm-2·h-1)/(J·m-2·s-1))。Am是发育阶段的函数,而且因白天温度变化而不同,需进行订正 (表 2)。连续的夜间低温也可使同化速率下降。夜间温度为5 ℃时,夜间温度对Am的订正系数为0;8 ℃时系数为1(夜间低温用7天日最低气温的滑动平均值表示)。观测点之间的数值用简单线性插值得到。上述有关参数取自文献[17]和文献①。

① User's guide for the WOFOS T7.1 crop growth simulation model and WOFOST Control Center 1.5, Technical Document 52, DEO Winand Staring Centre, Wageningen, 1998.

|

|

表 2 光饱和时CO2同化速率的白天温度订正系数① |

2.2.2 呼吸过程

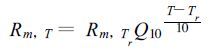

作物呼吸过程的模拟采用国外文献通用的方法[18]。其中维持呼吸速率与温度有关:

|

(7) |

式中,T为日平均气温,Q10=2为呼吸商,Rm,T和Rm,Tr分别为实际温度和参考温度下的维持呼吸速率 (kg·hm-2·d-1),参考温度Tr取25 ℃。

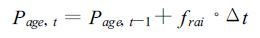

2.2.3 叶龄叶面积增长主要与叶重增长和不同发育期比叶面积有关,同时考虑了叶龄对叶片枯死速率的影响。其中叶龄是温度的函数①。

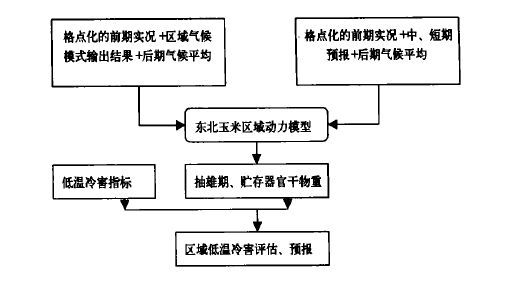

|

(8) |

|

(9) |

式中Page,t为t时刻的叶龄 (d),frai为叶龄系数,T为日平均气温 (℃),Tb,age为生理叶龄下限温度,东北春玉米取值为8 ℃。Δt为时间步长 (Δt=1 d)。

从以上发育和主要生长过程的描述可以看出,玉米生长发育过程可以系统地对温度变异做出响应,这是东北玉米区域动力模型应用于低温冷害预报的重要依据。

3 模型模拟效果检验从播期开始模拟的结果表明,出苗期模拟误差不大于1天的有38个样本; 抽雄期模拟误差不大于2天的有32个样本; 成熟期误差不大于3天的有25个样本。从出苗期开始模拟的结果表明,抽雄期模拟误差不大于2天的样本为40个; 成熟期误差不大于3天的样本为35个。从出苗期开始模拟的结果与从播种期开始模拟的结果相比,模拟误差小的样本数明显增加。总体上说,尽管采用了不同时空分布、试验环境不一的发育期观测资料来检验区域发育期参数和发育模型,模拟效果还是比较满意的。

代表产量的贮存器官干物重的模拟结果表明,白城2期的相对误差分别为8 %和14 %; 由于沈阳晚熟品种试验年出现较明显的水分胁迫,模拟值远大于实测值,但是模拟值比中熟的模拟值大738 kg·hm-2,这与晚熟品种的产量高于中熟的实际相符。基于本项研究灾害预报的应用目的,保留不同作物品种对气候时空变异响应的差异比追求更高质量的拟合率更重要,因此,模型对2种熟性玉米品种生物量的模拟效果是可以接受的。

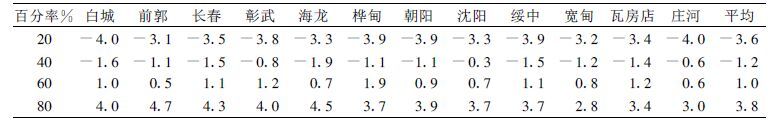

4 东北玉米低温冷害预报应用研究 4.1 东北玉米低温冷害指标的确定东北玉米低温冷害属延迟性冷害,主要表现为发育期特别是抽雄期的延迟,故以抽雄日期早晚判别是否发生延迟性低温冷害。根据本模型玉米生长发育对温度响应的能力,假设品种、土壤、管理措施不随时间变化,利用东北地区12个站点1961~2000年历年逐日气象资料,以及区域化的作物参数,以计算的适宜播期为初始模拟日,模拟各站历年抽雄期和贮存器官干物重,计算历年抽雄期距平值和贮存器官干物重距平百分率。以抽雄期距平值为冷害指标,正值表示抽雄期延迟,发生低温冷害。贮存器官干物重距平百分率主要用于冷害年减产分析。统计分析了各地40年抽雄期距平值概率分布,分别以20 %概率对应的抽雄期距平值为临界值,确定低温冷害不同等级指标 (表 3)。由于抽雄期距平值的空间差异不是很大,采用12站的平均值作为地区指标,忽略小数位后按其值大小划分历史年份为5种年型。即特暖年 (距平值<-3)、暖年 (-3≤距平值<-1)、正常年 (-1≤距平值≤1)、轻冷害年 (1<距平值<4) 和重冷害年 (距平值≥4)。这里只研究低温冷害年。

|

|

表 3 12个站点抽雄期距平值 (d) 频率分布统计 |

4.2 东北玉米低温冷害历史模拟

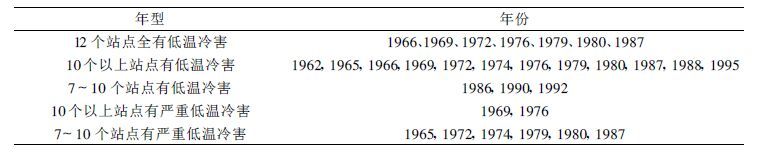

应用上述区域低温冷害指标,统计分析12个站点历年的热量年型。其中低温冷害年 (抽雄期距平>1) 和严重低温冷害年 (抽雄期距平≥4) 的综合统计结果列于表 4。由表可见,低温冷害发生范围最广的 (即12个站全部有低温冷害的) 年份为1966、1969、1972、1976、1979、1980、1987;范围最广并且程度严重的年份为1969、1976。这些结果与前人研究结论非常一致[4]。

|

|

表 4 12个站点低温冷害年统计 |

此外,还模拟分析了低温冷害年玉米减产情况。上述12站点1961~2000年40年中,27年有低温冷害,有低温冷害发生并造成减产的有20年,减产幅度存在空间差异。其中主要分布在吉林省的中熟品种低温冷害年与减产关系很密切。说明根据有限的发育期实测资料确定的发育期指标,采用计算的适宜播期和常年使用的熟性品种,基本可以模拟出玉米低温冷害年的减产情况。但是,辽宁省晚熟品种低温冷害年与减产的相关不太理想。这可能是由于造成减产不仅仅是低温冷害、调试品种熟性的试验资料不够充分造成参数不够准确等原因所致。另外,本文产量指贮存器官干物重,与实际生产上的农业产量不同; 农业减产通常指与前几年 (比如3年) 相比,而本文减产是与40年平均状况的比较,也对结果有一定影响。

4.3 格点气象数据驱动的典型低温冷害年模拟应用分析在对实际站点玉米发育期及产量的模拟基础上,从气象变量的空间属性特征及分析冷害空间变异的角度出发,以历史典型低温冷害年1969年为例,模拟、评估基于网格点的东北地区玉米低温冷害程度及空间分布。

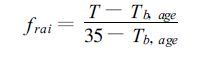

以0.25°×0.25°网格点 (1455个点) 上的1969年和40年平均的逐日气象资料,结合区域化的作物参数、管理参数驱动东北玉米区域动力模型模拟玉米生长发育,以后者代表平均气候状况下的生长情况。统计格点1969年与40年平均的模拟抽雄期差值和贮存器官干物重距平百分率差值,借助于GIS技术绘制了基于网格点的东北区域玉米低温冷害的程度和空间分布 (图 1、图 2)。从图 1看出,1969年东北全区玉米抽雄期延迟,除极少数地方,绝大部分地区玉米抽雄期延迟4天以上,达到了严重低温冷害年的标准。比较而言,吉林大部和黑龙江地区抽雄期延迟的天数更多,冷害更严重; 而辽宁大部抽雄期延迟的天数相对少,冷害轻一些。

|

|

| 图 1. 东北地区1969年格点气象资料模拟的抽雄期与40年平均模拟的差 (d) | |

|

|

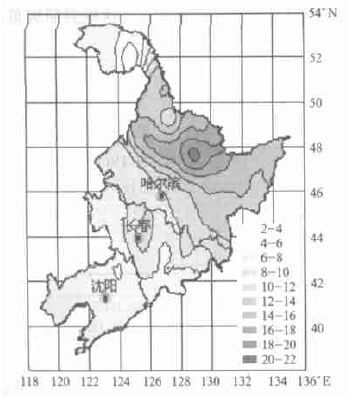

| 图 2. 东北地区1969年格点气象资料模拟的贮存器官干物重与40年平均模拟的差 (kg·hm -2) | |

从图 2看出,与常年比,1969年吉林大部减产10 %~20 %,黑龙江大部减产20 %~40 %。大部分地区因遇低温冷害有大幅度减产,符合历史事实。辽宁偏南地区为平年或10 %以下增产,与前面点上模型所采用的晚熟品种种植区低温冷害年和减产不完全对应的情况一致。

上述模拟结果反映出的1969年东北全区出现冷害,黑龙江、吉林两省冷害严重的特点基本符合历史实况[19]。

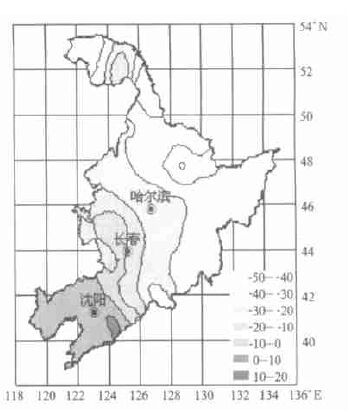

4.4 东北低温冷害预报尝试根据区域低温冷害指标,以区域气候模式阶段性预报输出并结合实况和气候平均结果,驱动东北玉米生长动力模型,可以预报低温冷害发生的程度和范围。低温冷害预报流程图见图 3。

|

|

| 图 3. 基于东北玉米区域动力模型的低温冷害预报的流程图 | |

本研究还进行了基于作物模型的低温冷害预报的实际应用尝试。根据区域气候模式输出的预报年4、5月逐日气象要素预报值,结合40年气候平均的6~10月逐日气象资料,驱动东北玉米区域动力模型,模拟估算出当年东北地区各地抽雄期和玉米贮存器官干物重及其距平值分布 (图略); 再根据区域低温冷害指标,最终判断预报年东北地区低温冷害发生与否及程度范围。此外,随着区域气候模式进一步模拟输出6~9月的预报值,还可继续进行滚动预报。

5 结论与讨论(1) 针对东北玉米低温冷害预报的需求,在前人研究成果基础上,利用大量玉米试验资料,提出了改进的发育模型,能较好地模拟玉米主要发育期; 同时通过对光合、呼吸、叶龄等主要生长过程模拟对温度变异做出较好响应。在对主要作物参数进行区域划分的基础上,建立起东北玉米区域动力模型,为应用于低温冷害预报提供了依据。从玉米延迟性冷害的特点出发,根据多点长年代发育期模拟结果,确定以抽雄期延迟天数为冷害指标。据此指标所模拟的东北历史低温冷害发生范围最广年份 (1966、1969、1972、1976、1979、1980、1987年) 及范围最广程度最严重的年份 (1969、1976年) 与前人研究结论非常一致。

(2) 探讨了作物模型区域化应用的一种解决方案,在对逐日气象要素空间插值的基础上,结合区域化的作物参数,运行区域玉米模型。模拟了典型低温冷害年0.25°×0.25°网格点抽雄期和贮存器官干物重相对于平均气候条件下生长发育的差值,反映的东北区域玉米低温冷害程度和空间分布符合历史事实,也表明了这种作物模型区域化应用解决方案是可行的。进一步据此开展了根据区域气候模式输出的预报结果驱动东北区域玉米动力模型预报低温冷害的应用尝试。

(3) 由于玉米试验资料特别是历史低温冷害年资料十分有限,模拟中还有一些不尽如人意之处,如晚熟品种区低温冷害年生物量模拟不太理想,模拟时未将非玉米种植地区扣除,冷害指标可以进一步考虑抽雄至成熟期气象条件等,有待于继续改进和完善。作物模型与GIS结合是作物模型区域化应用的一个可行性方案,但是二者的真正连接还有许多工作要做。

(4) 基于玉米区域动力模型的低温冷害预报能针对低温对作物影响的详细过程,解释性好,是一个正在发展的研究方向。随着作物生长模拟技术和气候模式研究的进一步发展,同时结合多种手段,动态订正等方法,作物模型在农业气象灾害预报领域的应用前景会更加广阔。

| [1] | 佟屏亚. 中国玉米科技史. 北京: 中国农业科技出版社, 2000: 13-17. |

| [2] | 孙玉亭, 赵宏凯. 玉米冷害及冷害指标鉴定. 农业气象, 1980: 1. |

| [3] | 毛飞, 高素华, 庄立伟. 近40年东北地区低温冷害发生规律的研究.见:王春乙, 郭建平主编.农作物低温冷害综合防御技术研究. 北京: 气象出版社, 1999: 17-25. |

| [4] | 王春乙, 毛飞. 东北地区低温冷害的分布特征.见:王春乙, 郭建平主编.农作物低温冷害综合防御技术研究. 北京: 气象出版社, 1999: 9-15. |

| [5] | 刘玉瑛, 马树庆, 袭祝香. 吉林省80年代以来热量资源的地理分布及作物品种布局.见:王春乙, 郭建平主编.农作物低温冷害综合防御技术研究. 北京: 气象出版社, 1999: 90-95. |

| [6] | 王书裕. 作物冷害的研究. 北京: 气象出版社, 1995: 20-22. |

| [7] | 高素华, 郭建平, 张国民, 等. 低温对玉米生理过程的影响.见:王春乙, 郭建平主编.农作物低温冷害综合防御技术研究. 北京: 气象出版社, 1999: 180-185. |

| [8] | 周立宏, 刘新安, 周育慧. 东北地区低温冷害年的环流特征及预测. 沈阳农业大学学报, 2001, 32, (1): 22–25. |

| [9] | Hansen J W, Jones J W. Scaling-up crop models for climate prediction application. In: Sivakumar M V K. Eds. Climate Prediction and Agriculture. Proceedings of the STARAT/WMO International Workshop held in Geneva, Switzerland, 27-29 September 1999.Washington DC, USA: International START Secretariat. 2000.77-117. |

| [10] | 庄立伟, 王石立. 东北地区逐日气象要素的空间插值研究. 应用气象学报, 2003, 14, (5): 605–615. |

| [11] | 丁一汇, 孙永甫, 颜宏, 等. 高分辨率区域气候模式的改进及其在东亚持续暴雨事件模拟试验中的应用.国家"九五"重中之重96-908科技项目 < 我国短期气候预测系统的研究 > 之二, 短期气候预测业务动力模式的研制. 北京: 气象出版社, : 217-231. |

| [12] | 刘汉中. 普通农业气象学. 北京: 北京农业大学出版社, 1990. |

| [13] | 高亮之, 金之庆, 等. 水稻钟模型--水稻发育动态的计算机模型. 中国农业气象, 1989, 10, (3): 3–10. |

| [14] | Supit I. Hooijer A A, van Diepen C A, System Description the WOFOST 6.0 Crop Simulation Model Implemented in CGMS. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 1994. |

| [15] | 张银锁. 基于作物生长模拟模型的夏玉米可持续生产管理系统分析: [博士论文]. 北京: 中国农业大学, 2001. |

| [16] | 孙玉亭, 孙孟梅. 温度对玉米生长和发育综合影响的评价模型. 资源科学, 1999, 21, (1): 63–70. |

| [17] | 刘玉瑛, 袭祝香, 马树庆. 东北地区玉米播期预报方法及应用.见:王春乙, 郭建平主编.农作物低温冷害综合防御技术研究. 北京: 气象出版社, 1999: 138-142. |

| [18] | Penning de Vires F W T, Jansen D M, ten Berge H F M, et al. 几种一年生作物的生态生理过程模拟. 朱德峰等译. 北京: 中国农业科技出版社, 1991. |

| [19] | 冯佩芝, 李翠金, 李小泉, 等. 中国主要气象灾害分析1951-1980. 北京: 气象出版社, 1985. |

2003, 14 (5): 616-625

2003, 14 (5): 616-625