2. 中国科学院地理科学与资源研究所, 北京 100101;

3. 山东农业大学农学系, 泰安 271018

2. I nstitute of the Geographic Sciences and Resources Research, CAS, Beijing 100101;

3. Department of Agronomy, Shandong Agricultural University, Taian 271018

华北地区是中国粮食主产区之一,近年来该地区干旱发生较为频繁,给农业生产带来较大损失,建立起具有一定准确度的农业干旱预测模式,向各级政府部门提供准确的农业干旱预警预报信息显得十分必要[1,2]。

气象学中所讲的干旱一般是指气候干旱,指最大可能蒸发量比降水量大得多的一种气候状况,研究气候干旱时,往往利用多年平均降水量等指标,对不同年份的气象资料进行对比分析,对一个地区而言,“旱”与“非旱”往往是针对气候平均状况而言。农业干旱不同于气候干旱,是指农作物体内水分发生亏缺影响正常生长发育的一种农业气象灾害[3]。因此,根据定义,农业干旱的直接评判标准并不是降水量等气象指标,而是作物体内水分含量是否影响到作物的生长发育过程。当降水充足时,在土壤较湿润的条件下,由于土壤环境条件 (盐渍度、pH值等) 不适合某种作物的生存,使其根系生理活动遇到障碍,导致该种作物体内水分含量较少影响到作物生长过程,此时该作物仍发生农业干旱。因此,农业干旱虽然与气候干旱具有一定的联系,但不完全取决于气象条件,而是与作物品种、土壤状况、种植制度、生产技术水平等诸多因素相关联的一个综合概念。何希吾曾对比了北京和以色列的水资源状况[4],以色列耕地中灌溉面积的90 %以上实现了喷灌甚至滴灌,因此虽然其气候干旱,却显然根本不会发生农业干旱。相反,北京虽然属于半干旱半湿润气候,但是北京农业基础设施与以色列相差实在太大,目前农业干旱仍频繁发生。

由此可见,农业干旱不同于平时所讲的气候干旱,以往气候学研究中所提出的降水量、降水量距平、相对蒸散量等指标[3],以及农业气象研究中所提出的作物冠层温度与气温差等指标[5],都不能与作物生长直接联系,因此都难以符合农业干旱定义,因此尚不能认为是完善的农业干旱指标。20世纪60年代中期,de Wit提出了作物生长数值模拟理论[6],经过近40年众多研究人员的努力,作物生长数值模拟在理论和技术两方面得以不断完善和发展[7~12],作物生长数值模式能够从机理上模拟作物生长的动态过程,能够准确刻画水分对作物光合日总量的胁迫程度,因此在前人研究基础上,在田间实验支持下,本文首次将作物生长和农业干旱研究相结合,提出了农业干旱胁迫指数和农业干旱预警指数,建立了一个农业干旱预测模式,并且对华北地区农业干旱进行了时空动态分析。本文所提出的农业干旱胁迫指标,与作物生长直接联系,完全符合农业干旱的定义,为华北农业干旱预警预报提供了有力的科学基础。

1 实验场地及测定方法实验在山东农业大学试验农场进行,2001年10月1日播种冬小麦,品种是目前华北地区主要品种鲁麦23号,水、肥、管理均非常适宜,幼苗长势整齐良好。2002年2月29日进行盆栽实验,采用大口径培养盆,布置11个水分处理,每个处理3个重复。2002年4月10日冬小麦进入拔节后期,开始进行水分调控,11个水分处理序列号分别为0,1,2,……,10。其中序列号为0的水分处理为完全不浇水,序列号为10的水分处理为加入达到田间持水量Fc的水分,序列号为1的水分处理为加入达到土壤持水量10 %的水分,其它依次类推,使其产生大致相等的水分梯度,2002年4月25日至27日为典型晴天,在中午前后利用美国Licor公司生产的Licor-6400便携式光合作用测定仪测定不同水分处理叶片的光合生理等指标,Licor-6400光合测定仪每次可以同时采集光合作用强度、温度、光合有效辐射光量子通量密度、CO2浓度等多项指标贮存在机内芯片中形成一个数据文件,大量测定后一次打印全部输出,Licor-6400探头可按要求调节所测叶片上方的辐射强度,从而测定出光强渐变时冬小麦叶片光合速率对光强的响应过程。此外,在2002年至2003年进行了两次重复实验。

2 模型的建立模型包括模型初始化、潜在日总光合量、潜在蒸腾、实际蒸腾、农业干旱胁迫指数等诸多子模型。

2.1 初始化过程提示基本的输入信息,包括作物品种、播种日期等,并且将这些信息转化为模型的相应文件,为运行主程序提供必要的基本条件。

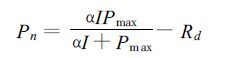

2.2 潜在日总光合量叶片光合作用用下式表示:

|

(1) |

式中Pn为净光合速率; α为初始光合作用量子效率; I为光合有效辐射; Pmax为最大光合速率; Rd为呼吸速率; 根据当日叶面积指数大小,潜在光合日总量Pd为叶片冠层空间及时间上的积分[13]。

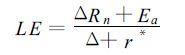

2.3 潜在蒸腾根据能量平衡原理,潜在蒸腾作用能量通量E可表示为:

|

(2) |

式中L为汽化潜热,Δ为温度-饱和水汽压曲线斜率,Rn为单位叶面积吸收的辐射量,r *为视干湿表常数,Ea为空气干燥力,可用下式计算[7]:

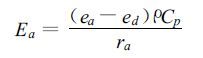

|

(3) |

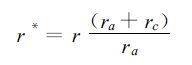

其中ea为饱和水汽压; ed为实际水汽压; ρCp为空气的热容量; ra为边界层阻力。视干湿表常数r*用以下公式计算:

|

(4) |

式中r为常数,r=0.63 hPa/K; rc为叶面对水汽的阻力,式中参数取值可参考文献[7]。

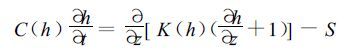

2.4 实际蒸腾将达西定律与物质连续方程联立,可以推导出以下关系式[7]

|

(5) |

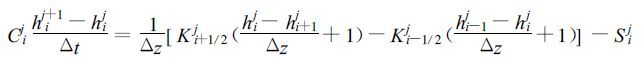

式中h为土壤水压差; t为时间; z为垂直坐标; K (h) 为导水率; S为单位土壤容积的根在单位时间内吸收的水量; C(h)=dw/dt,w是容积含水量。上式的差分格式可以表示为:

|

(6) |

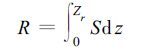

对有效根深Zr内的S进行积分,即可计算出实际蒸腾速率:

|

(7) |

上式求解需要相当大的计算机机时,由于土壤湿度不存在突变过程,因此模型中利用以上公式思路,采用了水分平衡方法求解R值。作物生长过程中随着叶面积指数加大,光合量加大,干物质分配模式对根的分配量加大,促进根系生长,加大实际蒸腾速率。

2.5 农业干旱指数干旱半干旱作物模型中,考虑了水分订正的实际日光合量Pj、不考虑水分影响的潜在日光合量Pd、实际日蒸腾量R和潜在日蒸腾量E四者间存在以下关系[7]:

|

(8) |

因此可由上式计算出实际日光合量Pj,显然Pj小于或等于Pd,而其比值的大小,则是水分订正的直接结果,当Pj /Pd为0时,显然水分胁迫达到了最大程度,而比值为1时,此时作物生长不受水分胁迫影响,换言之,不存在农业干旱,因此,此比值可以做为农业干旱的合适指标。考虑到数字表达的直观性,即按传统观点,干旱胁迫越大则对应指数越大,因此将此比值稍加变换,得到日农业干旱指数Ds:

|

(9) |

考虑到模型预警的时效以及目前农业气象业务中采用旬报方式,因此提出农业干旱指数 (Water St ress Index) 的定义,农业干旱指数是日农业干旱指数的旬平均值,即农业干旱指数Ws为

|

(10) |

式中Dsi是该旬第i日的日农业干旱指数; m为本旬日数; Ws是该旬的农业干旱指数。在此基础上,模型还包含了一个农业干旱预警子模块,第j旬的农业干旱预警指数Sp定义如下:

(1) 当第j旬Ws(j)≤0.3时,则定义本旬无农业干旱,Sp=0;

(2) 当第j旬0.3<Ws(j)<0.7时,分为三种情况:

a.如果Ws(j-1)≤0.3,则定义为农业干旱开始,Sp=1;

b.如果Ws(j)≥Ws(j-1),则定义为农业干旱持续,Sp=2;

c.如果Ws(j)<Ws(j-1),则定义为农业干旱缓解,Sp=0.5;

(3) 当第j旬Ws(j)≥0.7时,则定义为农业干旱严重,Sp=3;

以上指标经过了慎重考虑,主指标是当旬的Ws(j) 值与0.3和0.7相比,次指标是本旬值与上旬值的对比,因此,不会发生相互矛盾。需要说明的是,如果上旬Ws(j) 超过了0.7而本旬Ws(j) 略有减少而仍然高于0.7,按上述定义模型认为仍是严重干旱,而不是干旱缓解,从单纯的汉字含义上来讲,这似乎并不科学,但是,从农业气象学角度,如果农业干旱十分严重,仅稍有缓解但仍属十分严重的范围,农业气象学一般不用农业干旱缓解一词,而仍用农业干旱严重的说法。此外,如果上旬Ws(j) 在0.3之上,本旬降至0.3以下,那么单纯从汉字含义来讲,此时是农业干旱缓解,但依据本文以上定义,模型认为本旬无旱情而不是旱情缓解,因为从农业气象学角度,或从农业气象旬报中讲,此时是无旱情或称旱情解除,而不用缓解一词。当用农业干旱旱情缓解的说法时,农业气象专家一般指本旬仍存在旱情,但旱情较以往要轻,并且旱情已不是十分严重。因此,上述定义尽管与汉字的直接含义有一定冲突,但却完全符合了农业气象学对农业干旱的一般认识和说法。

利用水分订正得到当日的实际光合日总量后,模型将该日的光合日总量按发育阶段指数在各器官中进行分配。模型中的发育期子模型由温度和日长决定,此外,模型还考虑了渗漏、降水分配等诸多过程,由数十个计算公式进行相应控制,篇幅所限难以详述,以上仅是模型的最主要部分的简单介绍。

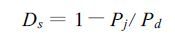

3 模型参数确定与验证 3.1 参数确定作物生长数值模式用到大量生理生态参数,其中模型中所提及的最适水分状况下的叶片光量子效率α以及最适水分状况下的叶片最大光合速率Pmax,是最为重要的两个基本参数。受到实验条件限制,以往研究中国内学者往往直接引用国外参数,作者曾在大量实测数据支持下对参数如何影响模式积分值进行过较为深入的探讨[14,15],结果表明直接引用国外参数,特别是光合作用特征参数,会使计算结果产生较大误差。因此,建立华北地区农业干旱模型的前提条件是首先确定光合特征参数。依据水分胁迫实验结果,确定出了不同水分状况下光合作用实测值及光合作用光响应曲线 (图 1),对11个连续的水分胁迫实验结果进行分析,确定出华北地区冬小麦的最大初始光量子效率α=0.077,Pmax=28.4μmol·m-2·s-1。具体确定方法,在本次攻关项目前期工作总结中有更为详细的介绍[2]。

|

|

| 图 1. 不同水分胁迫状况下的光合作用光响应曲线 | |

3.2 模型的验证

本次攻关研究中农业干旱研究区域为华北地区,正如以上引言中所提及的,农业干旱与农业技术等密切相关,如果灌溉条件一直保持良好,那么显然一年中就不会存在农业干旱现象,因此,本文研究自然气象条件下华北地区的农业干旱状况,并提出相应的农业干旱预警,从而为及时灌溉提供科学依据。实际上,农业气象业务服务中,近年华北地区频繁记录农业干旱灾害,这说明华北地区灌溉条件仍然十分有限。

不同于气候干旱,迄今为止农业气象旬报中只有农业干旱的定性描述,而没有类似温度、降水量、土壤湿度等气象要素的定量记录,这为模型验证带来一定困难。尽管如此,模型还是进行了一定的验证工作。验证分为站点验证和区域验证:

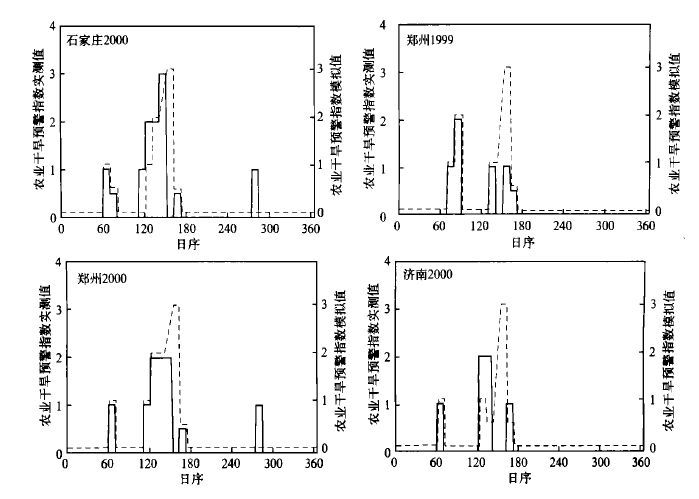

(1) 站点验证 农业气象旬报历史记录中仅用文字定性描述较大范围的农业干旱现象,根本无法将这些描述转化为特定站点的由0渐变到1的精细的农业干旱指数,因此站点验证中采用以上模型中所介绍的分为5个等级的农业干旱预警指数。首先将农业气象旬报中的定性描述按农业干旱预警指数定义转化为相应的农业干旱预警指数数值,做为实测值,然后利用模式进行数值模拟,图 2是石家庄、郑州和济南等地区不同年份的农业干旱预警指数模拟值与实测值的对比。

|

|

| 图 2. 农业干旱预警指数模拟值 (虚线) 与实测值 (实线) 的对比 (为防止图形重叠,模拟值横纵坐标与实测值略有差异) | |

模拟表明:模式可以对单点农业干旱进行十分有效的预测,以往农业气象旬报中有记录的农业干旱时段,模型基本上都能准确地进行有效模拟。应当指出:正如以上所述,这里的实测值实际上是农业气象旬报中大范围定性描述后,本文按农业干旱预警指数定义将这些描述数字化的结果。因此,在数字化过程中不可避免地带有一定的主观性,所以从数值大小上来讲,实测值与模拟值存在差异不一定就意味着必然是模拟值存在错误,例如,在2000年5月上旬,农业气象旬报记录为“华北中部…旱情持续发展”,那么在验证时郑州的农业干旱预警指数被数字化为2,而模型模拟结果也为2,说明模拟是正确的,而5月中旬农业气象旬报中记录“华北大部地区旱情日趋严重…”,那么郑州是不是属于其记录的“大部分地区”,并且“日趋严重”到了何种程度?数字化时认为是干旱持续,因此实测值为2,但模拟值为3,然而“日趋严重”究竟到了何种程度,也不能排除到了严重干旱的程度,因此模拟值也不一定是错误的。关键是验证时没有绝对可靠的定量的实测记录值,因此很大程度上讲,只能看模型对一段时间农业干旱的定性预测能力,因为农业气象旬报中对一段持续干旱过程的定性记录应当说是准确的。因此要求模型能够预报出的定量的农业干旱预警指数值与数字化后的带有主观性的实测值完全一致或相当准确,那是不科学和不严肃的。

从模拟结果 (图 2) 来看,模型比较准确地模拟出了绝大多数农业干旱过程,具有很高的可靠性。将北京、石家庄、郑州和济南1998年至2000年农业气象旬报中的共432旬农业干旱相关记录进行了数字化做为农业干旱预警指数实测值,与模拟值相对比,模拟正确率为87.5 %,换言之,定量模拟准确率达到87.5 %。如上所述,对于干旱程度数字化时存在一定误差,因此,如果本旬只考虑“旱”或“非旱”,即在数值上仅有0或1的处理时,模拟准确率可达到90.7 %,也就是说定性模拟准确率可以达到90 %左右。

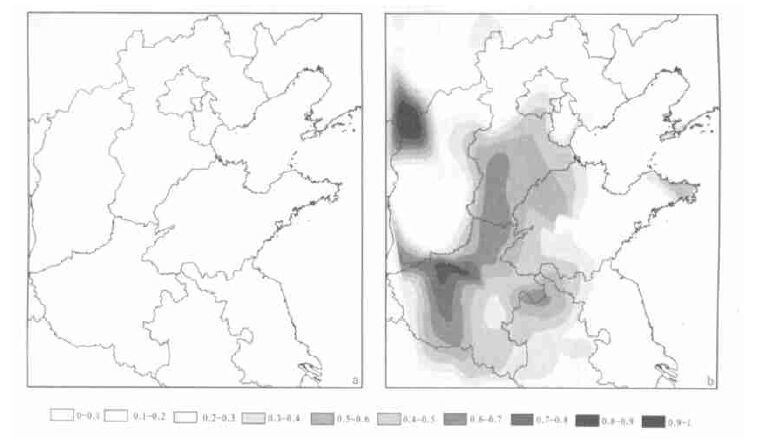

(2) 区域验证 对一个站点而言,将定性的旱情描述转化为0~1间的一个农业干旱指数是根本不可能的,因而采用了只划分为5个等级的农业干旱预警指数。然而对于一个区域而言,如果应用只分为5个等级的农业干旱预警指数,则难以显示农业干旱的空间分布差异,此时,利用连续的农业干旱指数进行空间分析显得十分方便。实际上,由建模方案可以看出,农业干旱预警指数实际上是农业干旱指数的一个离散表达式,当农业干旱指数小于0.3时,不存在旱情,而超过0.7时被认为是旱情严重。

图 3是模式对华北地区2000年2月中旬和2000年5月中旬农业干旱指数的模拟结果,模拟时选取华北地区北京、石家庄、郑州、济南等70个气象台站,然后利用地理信息系统MapInfo对所有地区的农业干旱指数进行空间三角插值[16],得到农业干旱指数的区域分布图。为了直观,区域分布图利用灰度图表示,颜色由浅到深表示无农业干旱到农业干旱十分严重,为了区域分布图间的相互比较,本文所有的农业干旱指数区域分布图采用同一灰度坐标,包括以下模型应用中的平均气候状况下的农业干旱指数区域模拟结果。

|

|

| 图 3. 华北地区农业干旱区域模拟与验证 (a)2000年2月中旬,(b)2000年5月中旬 | |

模拟结果显示,在2000年2月中旬,华北整个地区基本不存在农业干旱,但对2000年5月中旬而言,模拟结果清楚表明在华北大部分地区产生了不同程度的农业干旱,并且在河北北部、河南西部和山东、河南、安徽的三省交界处的较大范围的地区,产生了较为严重的农业干旱。查阅相应时间的农业气象旬报记录,在2000年2月中旬,华北无农业干旱灾害记录,而2000年5月中旬的农业气象旬报对农业干旱有以下记录:“华北大部地区旱情日趋严重,造成冬小麦根叶早衰,对灌浆十分不利,将对产量造成较大影响。”由此可见,模型对大范围区域农业干旱同样具有较好的模拟能力。

无论是站点验证还是区域验证,验证的“实测值”来源于仅有的农业气象旬报中的定性描述,这种验证同时说明两个问题:一是模型对农业干旱的确具有较好的模拟能力,二是这种把定性描述数字化做为实测值的相对勉强 (但目前是唯一最有效的) 方法,根本原因是目前农业气象业务工作中没有具体站点的农业干旱定量记录,更谈不上给出农业干旱区域预报结果,因此反过来说明本项研究建立区域农业干旱预测模式,对站点或区域农业干旱进行定量分析,将来为区域农业干旱进行有效预警的必要性和重要性。

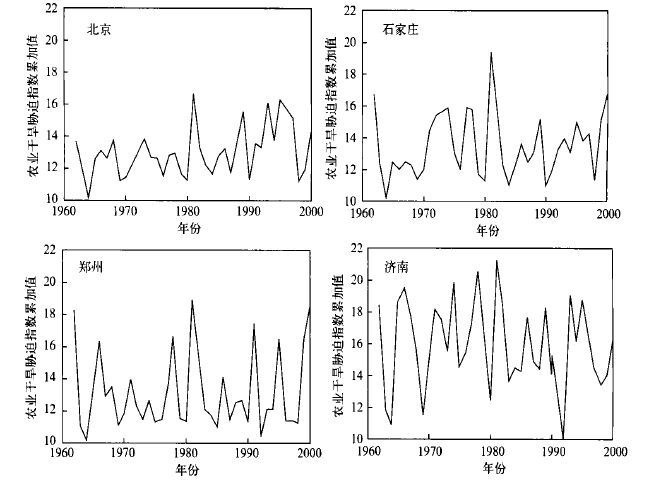

4 模型应用 4.1 近40年来不同地区农业干旱周期变化分析利用模式对北京、石家庄、郑州和济南1960~2000年农业干旱进行了数值分析,结果发现在自然气象条件下,上述地区春季及夏季农业干旱发生十分频繁,特别是在冬小麦开花—成熟期,基本每年都要发生不同程度的农业干旱。实际上,对冬小麦而言,华北灌溉条件较好的地区在冬小麦开花或灌浆前基本每年都要进行一次灌溉,农业上称为“浇灌浆水”,这已经成为华北农学界的一种基本常识,并且认为“灌浆水”至关重要,缺少此次浇水冬小麦产量将受到严重影响,换言之,在自然气象条件下,开花—成熟期必然存在农业干旱,数值模拟结论与生产实践是统一的。因此,利用模式对历年开花—成熟期日农业干旱指数Ds进行了逐日累加,得到不同地区历年农业干旱指数累加值Ms,该值大小在一定程度上表明了冬小麦开花—成熟期农业干旱受灾程度 (图 4)。

|

|

| 图 4. 华北不同地区冬小麦开花—成熟期农业干旱胁迫指数累加值 | |

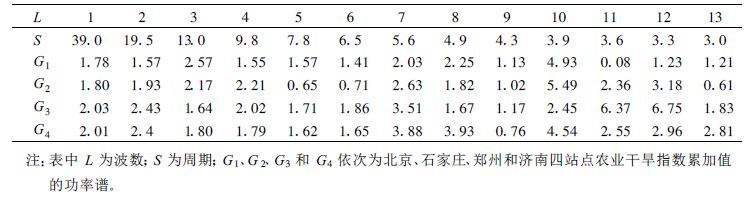

由图 4可以看出,在自然气象条件下,华北不同地区冬小麦开花—成熟期每年均会发生农业干旱胁迫,但是不同地区农业干旱胁迫程度不同,并且即使同一地区,年际之间Ms存在明显波动,对不同地区历年冬小麦开花—成熟期农业干旱指数累积值Ms进行功率谱分析 (表 1),结果表明:北京、石家庄和郑州存在3~4年周期变化,济南存在4~6年的周期变化,总体而言,大多数地区冬小麦开花—成熟期农业干旱存在3~6年的周期变化规律。

|

|

表 1 华北地区冬小麦开花—成熟期农业干旱指数累加值功率谱分析 |

4.2 平均气候状况下农业干旱时空动态分析

以上对具体年份的农业干旱状况进行了大量分析,但是农业生产实践中更为关注的是平均气候状况下农业干旱的发生发展机制。显然,这远不是观测实验等方法所能解决的一个重要的理论问题,此时,利用模式进行时空动态分析,从理论上对理想化的平均气候状况下的农业干旱发生过程进行数值分析显得极为重要。

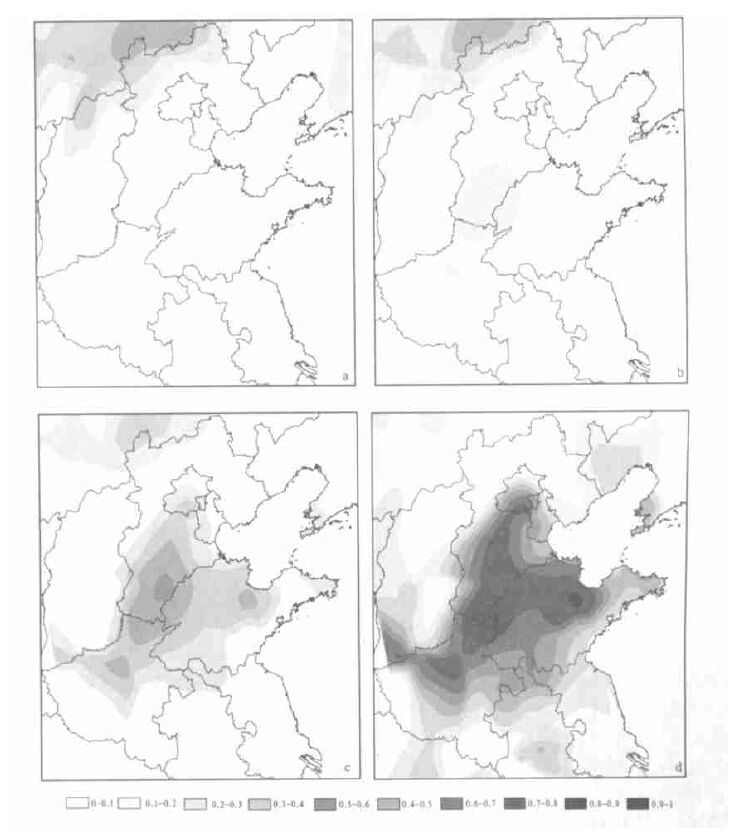

图 5是华北地区平均气候状况下,4月下旬到5月下旬逐旬农业干旱指数动态变化过程,此时华北麦区大约处于拔节后期、开花、灌浆至成熟期。平均气候状况下,在4月下旬,华北大部地区基本不存在农业干旱 (图 5a),但是进入5月上旬,此时农业干旱指数明显加大 (图 5b),华北大部地区开始出现一定程度的农业干旱胁迫,特别是在河北、河南和山东三省交界处,形成一个农业干旱高值中心,进入5月中旬后,华北大部地区农业干旱继续加剧,在大部分地区已经开始显现一定的旱情 (图 5c),原有的农业干旱高值中心演变为农业干旱较为严重的地区,到了5月下旬 (图 5d),华北大部地区出现农业干旱灾害,其中河北麦区、河南北部麦区和山东大部麦区发生严重农业干旱,不同省份旱区相连,形成一个较大范围的农业干旱灾区。

|

|

| 图 5. 平均气候状况下农业干旱指数时空动态分析 (a)4月下旬; (b)5月上旬; (c)5月中旬; (d)5月下旬 | |

华北农学界长期实践结论是:每年的4月下旬或5月上旬麦地必须浇水,否则产量将大为降低。这是长期实践的一个结论,但是这一结论使一些科研工作者认为4月下旬华北农业干旱已经十分严重 (否则何需浇水),这似乎与以上模拟结论存在一定的矛盾。实际上,农田浇水不是仅仅影响某一天的作物生长,而是影响一个时段,华北农学界长期实践比较完整的结论是此时期必须对农田灌溉,否则水分胁迫将会对冬小麦灌浆产生十分不利影响,进而使产量大为降低。其最终结论虽是此时灌溉,但原因却是不灌溉将对后期灌浆产生极为不利的影响,因此,这一实践结论并没有明确指出在灌溉时农业干旱已经十分严重,而是说不灌溉将在以后发生严重的农业干旱灾害。一方面长期的农学实践对本文的理论分析进行了验证,另一方面,以上平均气候状况下农业干旱时空动态分析是对农业实践的一种理论证明和解释。其意义在于证明了在平均气候状况下,华北冬小麦开花到成熟期存在一次较强的干旱自然发生发展过程,为灌浆前进行灌溉提供了依据; 另外,揭示了不同地区农业干旱发生程度不同,时间早晚存在一定差异,因此,各地区要采用不同的时间和不同的用水量在开花或灌浆前进行科学灌溉,利用未来农业干旱预警信息指导灌溉,达到省水而高产的目的; 还定量化地给出了平均气候状况下冬小麦开花—成熟期严重农业干旱区域。

此外,从以上分析可以看出,农业干旱灾害并不是一次突发过程,而是一种演变过程,在对具体年份的模拟中也发现,在一些发育阶段,农业干旱指数开始较大,但尚未形成一定灾害就由于作物本身特性或自然降水等因素解除了干旱胁迫,不能形成农业干旱灾害。相反,有些时段开始时农业干旱胁迫并不明显,然而由于其本身的固有生理特性,加之当时气象条件等因素,一定区域内农业干旱胁迫逐渐演化为一次较强的农业干旱灾害过程。显然,当严重农业干旱已经形成时,意味着已经对作物生长产生了重大的损害,此时发布相关农业干旱灾害信息为时已晚。而本文所建立的模型在模拟一定时段内是否存在农业干旱过程具有较好的可靠性,因此,结合中长期天气预报,可以对未来一个月左右时间内农业干旱的发生发展进行预警。

5 结论与讨论(1) 在田间实验基础上,确定了作物光合特征参数,建立了华北地区农业干旱预测模型,提出了日农业干旱指数概念,并且定义了农业干旱预警指数和农业干旱指数,对模型进行了站点验证和区域验证,对北京等站点不同年份共432旬农业干旱模拟,农业干旱预警指数定量模拟准确率达到87.5 %,定性模拟准确率可以达到90 %左右,区域验证结果表明模型对大范围区域农业干旱同样具有较好的模拟能力,最为重要的是模型可以准确模拟出一定时段内农业干旱发生过程。

(2) 数值分析发现在自然气象条件下,华北地区春季及夏季农业干旱发生十分频繁,特别是在冬小麦开花—成熟期基本每年均会发生农业干旱胁迫现象,但不同地区胁迫程度不同,并且同一地区年际间也存在明显波动,功率谱分析表明:总体而言,华北大部地区冬小麦开花—成熟期农业干旱存在3~6年的周期变化规律。

(3) 对平均气候状况下华北农业干旱进行时空动态分析,证明了平均气候状况下华北冬小麦开花到成熟期存在一次较强的农业干旱自然发生发展过程,为灌浆前进行灌溉提供了理论证明,并且首次以定量化形式,给出了平均气候状况下冬小麦开花—成熟期严重农业干旱区域。数值分析还得到一个重要启示:即农业干旱灾害并不是突发过程,而是一种演变过程,因此,不同于日降水量等纯粹气象预报工作,农业干旱预报未来提供的不应当是某日或未来某旬的农业干旱胁迫指数预报,而是在当前时段结合未来中长期天气预报产品,对未来一定时段内是否产生一次农业干旱灾害过程进行预测分析,提前发布近期未来农业干旱演变过程的相关信息,因此,利用该模式结合中长期天气预报,对未来一个月左右时间内农业干旱的发生发展进行有效预警,将为农业生产实践提供有力保证。

| [1] | 华北平原作物水分胁迫与干旱研究课题组编著. 作物水分胁迫与干旱研究. 郑州: 河南科学技术出版社, 1990: 1-235. |

| [2] | 刘建栋, 王馥棠, 于强, 等. 华北地区冬小麦叶片光合作用模式及其在农业干旱预测研究中的应用. 应用气象学报, 2003, 14, (4): 469–478. |

| [3] | 张养才, 何维勋, 李世奎, 编著. 中国农业气象灾害概论. 北京: 气象出版社, 1991: 261-321. |

| [4] | 刘昌明, 何希吾, 任鸿遵, 主编. 中国水问题研究. 北京: 气象出版社, 1996: 1-3. |

| [5] | 中国科学院北京农业生态系统试验站. 农田作物环境实验研究. 北京: 气象出版社, 1990: 170-189. |

| [6] | de Wit C T, Photosynthesis of Leaf Canopies. PUDOC, Wangeningen, 1965: 1–12. |

| [7] | Penning de Vries F W T, van Laar H H. Eds, Siimulation of plant growth and crop production. Simulation Monographs. PUDOC, Wangeningen, 1982: 23–126. |

| [8] | Porter J R, Comparison of the wheat simulation models AFRCWHEAT2, CERES-Wheat and SWHEAT for nonlimiting conditions of crop growth. Field Crop Research, 1993, 33: 131–157. DOI:10.1016/0378-4290(93)90098-8 |

| [9] | 高亮之, 金之庆, 黄耀, 等. 水稻栽培计算机模拟优化决策系统. 北京: 中国农业科学技术出版社, 1992: 1-80. |

| [10] | 王石立, 王馥棠. 春小麦生长简化模拟模式研究. 应用气象学报, 1991, 2, (3): 294–300. |

| [11] | 冯定原. 水稻生长和产量形成的数值模式. 南京气象学院学报, 1987, 10, (2): 201–211. |

| [12] | 吴连海, 韩湘玲. 冬小麦生产力估算方法研究. 自然资源学报, 1991, 6, (1): 80–87. |

| [13] | Goudriaan J, A simple and fast numerical method for commutation of daily totals of crop photosynthesis. Agri Forest Meteorol, 1986, 38: 249–252. DOI:10.1016/0168-1923(86)90063-8 |

| [14] | 刘建栋, 周秀骥, 于强. 中国黄淮海地区冬小麦光合作用特征参数. 应用气象学报, 2003, 14, (3): 257–265. |

| [15] | 刘建栋, 周秀骥, 于强. FAO生产潜力模型中基本参数的修正. 自然资源学报, 2001, 16, (3): 240–247. |

| [16] | 张剑平, 任继福, 叶荣华, 等. 地理信息系统与MapInfo应用. 北京: 科学出版社, 1999: 37-124. |

2003, 14 (5): 593-604

2003, 14 (5): 593-604