2. 中国农业大学资源环境学院, 北京 100094;

3. 江苏省气象局, 南京 210009

寒害是温度不低于零度,热带、亚热带植物因气温降低 (组织未结冰) 引起生理机能障碍,因而遭受损伤的一种农业气象灾害[1,2],对香蕉、荔枝等华南主要经济果树的影响非常严重。近年来,在冬季持续变暖的大趋势下极端气候事件 (如强的低温霜冻) 增多,导致荔枝、香蕉的寒害问题十分突出,经济损失巨大。

本文根据1961年至2000年的广州气候资料和香蕉、荔枝寒害历史灾情记录,制定了香蕉、荔枝的寒害指标,并归纳出每年的寒害强度,整理成序列; 探讨了对应于翌年寒害及其强度的前期气温异常的强信号信息,并利用强信号因子模拟出寒害预报方程。检验和试报结果表明,本方法具有较强的寒害长期预报能力。

1 香蕉、荔枝生物学特性及其寒害指标的确定香蕉是大型草本植物,在植物学分类上属芭蕉科 (MUSACEAE) 芭蕉属 (MUSA),分布区年平均气温大多在21℃以上,少数20℃左右。香蕉要求高温多湿,生长温度为20~35℃,最适宜为24~32℃,最低不宜低于15.5℃。香蕉怕低温、忌霜雪,耐寒性比大蕉、粉蕉弱,温度降到5℃时叶片受害变黄,1~2℃叶片枯死。

荔枝是亚热带果树,常绿乔木。主产区年平均温度20~23℃,对温度要求较为严格,因而限制了其栽培分布。生长发育期间要求高温多湿,最适生长温度23~29℃,10~12℃生长缓慢。温度低于4℃,刚展开的新梢即有受害反映,0~2℃会遭受低温危害[3,4]。

根据广东省1961~2002年有关寒害受灾情况的不完全报道和记载[5~9]以及广州站对应年份的气候资料 (表略),统计了每年出现最强一次冷空气过程时日平均气温持续低于月平均气温的天数、过程降温值及过程极端最低气温,分析各因子值和寒害灾情的关系,并与寒潮指标①相比较。结果表明:①有寒潮亦有寒害,但有寒害不一定都伴有寒潮,而且寒害造成的损失与是否出现寒潮没有对应的关系。在所统计的年份中,有较重以上寒害灾情的共12年,其中符合寒潮标准的只有4年,仅占1/4;不符合寒潮标准的有8年,占3/4。同时,1966和1990年虽达到寒潮的标准,但寒害灾情很轻。不伴有寒潮的寒害,多为几股中等 (或弱的) 冷空气多次补充导致阶梯式累积降温而出现的持续低温,受灾则更为严重。如1976年和2000年的强寒害都未出现寒潮,1976年广东全省香蕉受害达90 %(几乎绝收),荔枝总产量比常年下降40 %; 2000年包括香蕉、荔枝在内的经济林果因寒害损失高达108亿元。显然,寒潮和寒害有很大的区别,作为香蕉、荔枝寒害标准不能简单套用寒潮指标。②过程极端最低气温TL≤5℃时,一般都会出现不同程度的寒害灾情。这与香蕉温度降到5℃、荔枝温度低于4℃即有受害反应的生物学特性极为吻合。为此,将TL=5℃作为是否出现寒害的临界温度。③过程极端最低气温 (TL)、降温幅度 (ΣΔT) 和持续时间 (S) 对寒害强度有很好指示意义。寒害灾情随极端最低气温的降低、过程降温值的增大和过程持续时间的增多而加剧,其中起主导作用的是极端最低气温,这也与香蕉、荔枝生物学特性相吻合。

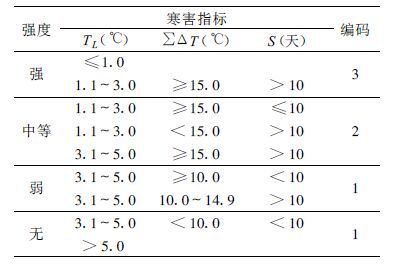

根据上述分析,将广东省香蕉、荔枝冬季寒害划分为强寒害、中等寒害、弱寒害和无寒害4个等级,并建立了寒害等级指标体系 (表 1)。各等级寒害对应2~3条指标,符合某等级指标之一者,即可确定为该等级寒害。为了便于统计分析,对寒害等级进行编码,将无寒害和弱寒害均编码为“1”。

|

|

表 1 广东香蕉、荔枝寒害分级标准 |

对照寒害指标,有寒害灾情记录年份寒害等级的历史概括率达22/23。说明本指标能较客观地描述香蕉、荔枝的寒害过程,具有实际应用意义。

当然,严格来讲香蕉与荔枝的寒害指标是不同的,香蕉比荔枝受寒害几率高、受害重[3,4]。但由于香蕉、荔枝对温度条件的要求差异不很大,两者寒害强度等级标准大体上是一致的,故使用同一寒害指标,但在具体分析可能出现的灾情时应作必要的说明。

2 寒害前期强信号信息(1) 寒害预警期的确定

计算了广州1961~2000年各旬平均气温标准差 (图略)。由图可见,11月至翌年4月标准差连续大于1.5,而其它时期标准差均小于1.5。说明这一时段是一年中气温变化最大,容易出现异常的时期。为此,把11月至翌年4月定为寒害预警期,分析研究该时期旬平均气温异常变化过程与来年寒害相对应的预警强信号。

(2) 寒害强信号

本文确定的寒害预警期是由秋末 (11月)、冬季 (12月至翌年2月) 和春季 (3、4月)3个具有不同气候特点的时段组成的。研究表明,这3个时段寒害预警信号也具有各自不同的形式和特征:秋末为持续冷 (暖) 型,冬季为冷暖异常型,春季为持续高温型。

建立了以11月至翌年4月各旬平均气温距平值 (ΔT) 表示的信号与翌年寒害及其强度的对应关系。

强信号1———秋末持续冷 (暖) 主信号:11月连续2旬ΔT同号,其中有1旬ΔT≥2℃; 副信号:①11月第3旬ΔT与主信号同号; ②11月第3旬ΔT与主信号异号,且ΔT≤2℃; 信号编码与预报:符合主信号和副信号①,编码3,预报有重寒害; 符合主信号和副信号②,编码2,预报有中寒害; 不符合主信号,编码1,预报无寒害或轻寒害;

强信号2———冬季冷暖异常主信号:①冬季,正距平连续≥4旬 (其中必有1旬ΔT≥3℃); ②冬季,负距平连续≥4旬 (可1旬ΔT≤1.0℃,且其中有1旬ΔT≤-3℃) 副信号:①冬季各旬ΔT >-3℃; ②冬季各旬,有≥1旬ΔT >3℃; 信号编码与预报:符合主信号①和副信号①,或符合主信号②和副信号②,编码3,预报有重寒害; 符合主信号之一,但不符合副信号,编码2,预报有中寒害; 不符合主信号,编码1,预报无寒害或轻寒害;

强信号3———春季持续高温主信号:春季3、4月,正距平连续≥4旬 (其中必有1旬ΔT≥3℃); 副信号:春季3、4月,负距平连续≥4旬 (可1旬ΔT≤1.0℃,且其中有1旬ΔT≤-3℃); 信号编码与预报:符合主信号,编码3,预报有重寒害; 不符合主信号和副信号,编码2,预报有中寒害; 符合副信号,编码1,预报无寒害或轻寒害;

上述3个预警强信号与寒害等级在数量上实际上呈非线性关系,但通过对信号内容的科学编码,实现了两者关系从非线性向线性的转换,相关系数分别为0.709、0.805和0.569,均达极显著相关。

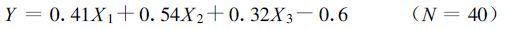

3 预报模式与效果检验将3个信号的编码序列作为预报因子,建立寒害等级长期统计预报模式:

|

式中Y为寒害等级,X1、X2、X3分别为前期秋末、冬季和春季强信号编码因子。方程复相关系数R=0.85,F=67.95>>F0.01=4.33。

为了解模式预报效果,进行历史回代、试报和实际预报检验。检验时,将模式计算值四舍五入,且当Y≥3,令Y=3。

以广州为代表1961~2000年寒害等级预报和实况是非常一致的,准确率达90 %(36/40)。错报4年,误差仅1个等级。

2001年、2002年作为试报年未参加建模计算。模式等级预报该2年均为1级 (即轻或无寒害)。实况是,2001年无寒害,2002年为轻寒害。

应用本文研究结果,在2002年底,预报2003年冬季将出现中等强度的寒害,并指出寒害“对香蕉有危害,而对荔枝则影响不大”。实况为2002年12月26日至2003年1月15日出现了长达21天的低温过程,期间总降温值16.0℃,过程极端最低气温3.1℃,为中等强度寒害。据调查,寒害后广东省中、北部香蕉受害较重,广州郊区香蕉叶片边缘枯黄; 荔枝则未见有明显的影响。预报基本正确。

| [1] | 崔读昌. 关于冻害、寒害、冷害和霜冻. 中国农业气象, 1999, (1): 56. |

| [2] | 韩湘玲, 曲曼丽. 作物生态学. 北京: 气象出版社, 1991: 256. |

| [3] | 梁元冈. 中国热带南亚热带果树. 北京: 中国农业出版社, 1995: 64-65. |

| [4] | 华南农学院. 果树栽培学各论 (南方本). 北京: 中国农业出版社, 1999: 153-175. |

| [5] | 潘嘉念. 广东气候与农业. 广州: 广东高等教育出版社, 1996: 91-96. |

| [6] | 潘嘉念, 涂悦贤, 李载忠. 广东省农业气象灾害及其防灾减灾对策. 北京: 气象出版社, 2000: 325-343. |

| [7] | 广东省地方史志编篡委员会. 广东省志———自然灾害志. 广州: 广东人民出版社, 2001. |

| [8] | 广东省防灾减灾年鉴编纂委员会. 广东省防灾减灾年鉴 (1997年卷). 北京: 气象出版社, 1997: 39-40. |

| [9] | 广东省防灾减灾年鉴编纂委员会. 广东省防灾减灾年鉴 (2000年卷). 北京: 气象出版社, 2000: 56-57. |

2003, 14 (4): 499-501

2003, 14 (4): 499-501