塔里木河流域是一个包括山地、绿洲、水域、林 (灌木、草) 地及荒漠等5个生态子系统的封闭内陆水循环和水平衡的区域。流域内共有人口769.64万,占新疆人口的44.00 %; 共有耕地129.22 ×104hm2,占新疆总耕地面积的39.03 %; 其国内生产总值为296.76亿元,占全新疆国内生产总值的26.58 %[1-2]。因此,塔里木河流域的兴衰存亡不仅关系到塔里木盆地的经济发展,对整个新疆社会经济的发展也具有十分重要的意义。但是,近几十年来塔里木河干流水量持续减少,造成下游河道干枯,胡扬林及灌木大量死亡,荒漠化加剧,绿色走廊不断衰退,生态环境问题日趋严峻,严重影响到该流域以致整个南疆社会经济的可持续发展问题。那么这种状态是由气候变化引起的,还是人类活动造成的?本文利用塔里木流域13个气象站 (1961~2000年) 和8个水文站的观测资料,在塔里木河气候变化、水量变化事实的基础上,分析塔里木河流域各段的人类活动对塔里木河的影响以及与气候变化之间的关系,为正确制定塔里木河流域发展战略,保护和治理塔里木河流域生态环境提供科学依据。

1 塔里木河流域的气候变化在全球变化的背景下,新疆的气候也同样存在着明显变暖、变湿的趋势,而降水幅度增加最大的地区恰恰就是在阿克苏———塔里木河最主要的源流地区之一。为了更细致的分析塔里木河流域的气候变化,分别用阿合奇、乌什、阿克苏气象站代表塔里木河的主要源流地区;用阿拉尔、拜城、沙雅、库车、新和气象站代表塔里木河干流上游地区,用轮台、库尔勒、尉犁气象站代表中游地区;用铁干里克、若羌气象站代表下游地区进行分段统计,以反映各地的气候变化特征。

1.1 气温从塔里木河各区域的年平均气温变化来看,由20世纪60年代至90年代呈逐年代递增趋势,其中90年代 (1991~2000年,下同) 与60年代相比,源流区的年平均气温增高了0.4 ℃,上游区增高了0.5 ℃,中游区增高了0.7 ℃,下游区增高了0.8 ℃; 与多年平均 (1961~1990年,下同) 相比,这4个区域的年平均气温分别增高了0.3 ℃、0.4 ℃、0.6 ℃和0.6 ℃,其中除了乌什和库车分别降低了0.2 ℃和0.1 ℃外,其余各站气温均有不同程度的上升,轮台增高幅度最大,为1.0 ℃。图 1是塔里木河各区域年平均气温的年际变化曲线,可以看出它们均存在变暖的趋势,90年代是温度最高的10年,而且越往下游方向变暖趋势越明显。图 2是塔里木河各区域90年代平均气温与多年平均值的差值,说明从塔里木河源流区到下游区,气温增高幅度逐步加大。在阿克苏源流区气温增幅最小,这除了与气候变化的空间分布、地理位置有关外,可能与绿洲的发展、绿洲对温度的调节作用也有一定的关系[4-13]。

|

|

| 图 1. 塔里木河流域年平均气温变化 | |

|

|

| 图 2. 塔里木河流域90年代气温相对多年平均值的增幅 | |

1.2 降水

在塔里木河源流区,年降水量由60年代至90年代逐年代递增,90年代达到最大,为154.9 mm。而在上、中、下游地区,年降水量逐年代递增在80年代达到最大,90年代有所回落,而且越往下游回落的幅度越大 (图 3)。90年代降水量与多年平均相比,源流区平均增加了34.2 %,上游区增加了22.0 %,中游区增加了15.3 %,下游区只增加了6.1 %(图 4)。与温度的增幅趋势相反,从源流区到下游区,降水增幅逐步减小,源流区降水量增加最为明显,这也是全疆降水增幅最大的地区,也是阿克苏源流区的地表径流量在过去的40年中维持稳定的一个重要原因。对于各站来讲,降水增幅最大的是乌什,达到41.6 %; 阿克苏次之,为39.3 %。另外值得注意的是,位于下游中部的铁干里克年降水从70年代以来却呈持续下降趋势,由70年代的45.7 mm下降到90年代的33.9 mm,与多年平均相比,降幅达7.6 %,是塔里木河各站中唯一的一个降水减少的地点。

|

|

| 图 3. 塔里木河流域年降水量变化 | |

|

|

| 图 4. 塔里木河流域90年代年降水量相对多年平均值的增幅 | |

1.3 沙尘暴、浮尘和大风

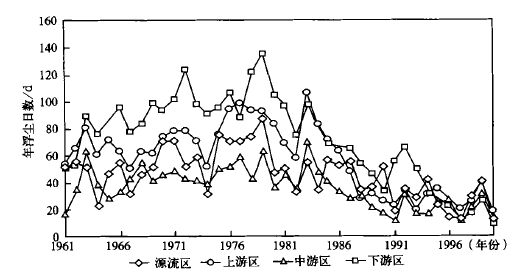

图 5~7表示塔里木河各区沙尘暴、浮尘和大风日数的年际变化曲线。各区的年代变化具有相似的特征,沙尘暴、浮尘和大风日数均呈明显大幅下降趋势。90年代是近40年中沙尘暴、浮尘和大风日数最少的时期。在变化类型上,沙尘暴和浮尘日数的变化与大风日数的变化略有不同,其最高峰几乎都出现在70年代,而不象大风那样最高峰是在60年代。90年代与多年平均相比,在源流区、上游区、中游区和下游区,沙尘暴日数平均分别下降了75.3 %、74.9 %、20.5 %和36.8 %; 浮尘日数平均分别下降了51.0 %、60.4 %、49.5 %和62.6 %; 大风日数平均分别下降了62.9 %、70.3 %、27.2 %和37.2 %(图 8)。但铁干里克的沙尘暴日数和尉犁的大风日数却分别增加了6.5 %和6.0 %。

|

|

| 图 5. 塔里木河流域年沙尘暴日数变化 | |

|

|

| 图 6. 塔里木河流域年浮尘日数变化 | |

|

|

| 图 7. 塔里木河流域年大风日数变化 | |

|

|

| 图 8. 塔里木河流域90年代年沙尘暴、浮尘、大风日数相对多年平均值的减少幅度 | |

2 塔里木河径流量的变化

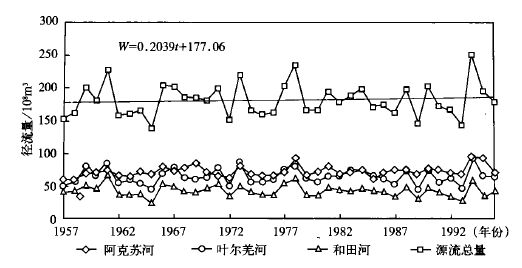

塔里木河由干流区和源流区组成,干流是指从肖夹克至台特玛湖1321 km的区段。干流又划分为上游 (阿拉尔—英巴扎)、中游 (英巴扎—卡拉) 和下游 (卡拉—台特玛湖),肖夹克与阿拉尔相距48 km。塔里木河上游地区的源流主要有4条:阿克苏河、叶尔羌河、喀什噶尔河、和田河;中游地区的源流有两条:渭干河和开都-孔雀河。20世纪50年代后,喀什噶尔河、渭干河和开都-孔雀河不再向塔里木河干流输水,因此现在的源流只有阿克苏河、叶尔羌河、和田河。图 9给出了塔里木河现在实际径流的构成以及各区段划分的示意图,其中阿克苏河主要由库玛拉克河、托什干河源流组成;和田河主要由喀什喀拉河、玉龙喀什河源流组成。根据1957~1998年沙里桂兰克、协合拉、卡群、乌鲁瓦提、通古孜洛克等5个源流区水文站的资料统计,源流出山口的总地表径流量为181.2 ×8m3左右,年际变化大致在 (140~240)×108m3之间,没有明显的升高或下降趋势,非常稳定,见图 10。图中W表示总地表径流量的趋势项,t为时间。在经过源流区域的自然消耗、开发利用和人为控制之后,由3条源流最终输入到塔里木河干流 (阿拉尔) 的水量年平均为46.0 ×8m3,其中阿克苏河的输水量最大,是目前塔里木河最主要的源流,其多年平均年输水量占塔里木河总径流量的72 %; 其次是和田河,多年平均年输水量占23 %; 输水量最小的是叶尔羌河,平均年输水量占3 %。在3条源流中,和田河、叶尔羌河都是季节性河流,断流天数在139~337天,阿克苏河是唯一常年有水补给塔里木河的河流。本文中所指的源流区主要是指阿克苏河源流地区。

|

|

| 图 9. 塔里木河源流及干流构成示意图 | |

|

|

| 图 10. 塔里木河3条源流出山口年地表径流量 | |

图 11表示位于塔里木河干流上的阿拉尔、英巴扎和卡拉3个水文站历年径流量的变化曲线和线性趋势。图中Wa、Wy、Wq分别表示阿拉尔、英巴扎和卡拉的年径流量的趋势项,t为时间。可以看出从50年代以来,3个水文站的年径流量均呈明显减少趋势,其线性趋势倾向率分别为-0.2502、-0.4244和-0.3249 ×8m3/a,相关系数分别为0.30、0.60和0.87。其中英巴扎径流量减少幅度最大,其次是卡拉,阿拉尔减少幅度最小。从年代际的变化来看,阿拉尔60年代 (1961~1970年) 平均年径流量为50.6 ×8m3,而到90年代 (1991~1998年) 只有41.5 ×8m3,减少了18.0 %。英巴扎60年代平均年径流量为36.5 ×8m3,而到90年代只有21.8 ×8m3,减少了40.3 %。卡拉年径流量由60年代的年均12.2 ×8m3减少到90年代的年均2.4 ×8m3,减少了80.3 %。

从1980年开始,为解决下游工农业生产急需,每年通过库塔干渠从孔雀河平均引水2.2×8m3经卡拉输入塔里木河下游,而在此以前,孔雀河是不向塔里木河输水的。

|

|

| 图 11. 塔里木河干流上、中、下游入口年径流量 | |

3 气候变化对塔里木河径流量的影响

新疆山区降水多于平原,年降水量400 mm以上的区域大都在山区,山区总面积约占全疆的40 %,达66 ×104 km2左右,而山区年均总降水量为2048 ×108 t,占全疆年均总降水量2429 ×108 t的84.3 %。因此,山区的自然降水是新疆河川径流的最主要来源,对此许多学者做过大量研究[14]。

对塔里木河源流山区来讲,其源流径流主要受温度和降水变化的双重影响。温度通过对冰川的生消作用来影响径流量,降水则直接对冰川和径流量进行补充。当然,径流量与温度、降水的相关并不一定是同步的,存在某种滞后性。因为冬半年的降水大部分以固态形式累积,对径流的贡献有限;在夏半年随着温度的升高,冰雪、冰川融化,再加上暴雨等,形成径流。

我们用阿克苏源流区1962~1996年出山口径流量和该地区1961~1995年的气温、降水资料进行了时间滞后的回归分析,建立了四元回归方程。其结果如下:

|

(1) |

式中W为径流量 (8m3),T1、T 2分别为前一年和当年年平均气温 (℃),R1、R 2分别为前一年和当年年降水量 (mm),r为复相关系数。

图 12给出了阿克苏源流区径流量的实测值与计算值的拟合曲线。可以看出除了1978、1994和1995年的流量的极大值外,式 (1) 对其它年份的拟合还是能够反映年流量曲线变化趋势的。方程中系数前3项均为正值,也说明它们之间的关系是正相关,而当年降水量对当年径流量的贡献并不大,同时也可以看出气温对径流量的影响要大于降水的影响。虽然相关系数不高,但在信度α=0.25的情况下可以通过F检验,说明气温、降水对径流量影响在一定程度上是显著的。因此,90年代以来塔里木河源流区的气候变暖、变湿是塔里木河源流径流保持稳定的一个非常重要的因素之一。

|

|

| 图 12. 阿克苏源流区出山口径流量和该地区气温、降水的回归分析 | |

4 人类活动对塔里木河径流量的影响

以上分析说明,50年代以来塔里木河源流的水量并没有多大的变化,甚至还略有上升。但是,这些源流最终实际净入塔里木河干流的水量却明显下降,人类活动是造成这种下降的主要影响因素。

4.1 相对耗水影响指数某一河段的入水量与出水量的差称之为河道耗水量。河道耗水量主要由自然耗水和人为耗水两部分组成。自然耗水包括河道的蒸发、渗漏、漫溢等,这与来水量的大小、河道的长度、宽度以及地质特征等因素有关。对于一段特定的河道来讲,自然耗水相对比较稳定;人为耗水包括引水、水库截流等,与社会经济、工农业的发展有关。为了反映出河道耗水量的大小对河流本身的影响程度,考虑到来水量和河道的长度,使其具有可比性,我们定义一个相对耗水影响指数Z来描述某段河道耗水的大小对河流的影响程度,其定义如下:

|

(2) |

式中,Wi是某一段河道流入的水量,Wo是某一段河道流出的水量,Lio是该段河道的长度,L是河道的总长度。

显然,(Wi-Wo)/ Wi反映了河道耗水量占河道来水量的比重,对于一定的耗水量来讲,来水量越大,耗水量所占的比重也越小,也就是说对河流的影响也越小。(1-Lio/ L) 反映了河道长度影响,对于一定的耗水量来讲,长度越长,对河流的影响也相对越小。指数Z可以看成是由波动变化项Zn和趋势变化项Zh两部分因素组成,即:

|

(3) |

波动变化项实际上主要反映的是自然耗水的影响,因为如果没有大的水利工程,河道的地理、地质条件就不会发生大的变化,因此河道的蒸发、渗漏、漫溢相对来说是比较稳定的。趋势变化项包含两个方面,一是自然因素的影响,二是人类活动的影响。哪个因素起主导作用则要对具体问题做具体分析。如果自然原因引起的变化具有某种趋势,则可以考虑从原始资料中去掉自然原因的变化趋势,再进行分析。在本文研究的问题中,因为源流来水量没有明显的变化趋势,而流域内的降水又是增加的,这与干流水量的减少趋势正相反。因此我们认为式 (3) 中的趋势项主要反映了人为耗水的影响部分。

对于趋势项,为了反映出趋势的变化,我们用四阶多项式来表示,一是因为四阶以后的各项系数绝对值较小,它对趋势的影响权重也较小;二是因为四阶已经满足了对问题分析的需要,复相关系数也比较高;三是四阶以后的趋势变化不大。故:

|

(4) |

而Zh的导数则表示在某一时刻趋势随时间的变化,基本上反映人类活动对河流水量影响程度的变化率。

|

(5) |

图 13表示了塔里木河干流上游 (阿拉尔—英巴扎) 和中游 (英巴扎—卡拉) 的相对耗水影响指数Z的变化。其中,Zay表示阿拉尔—英巴扎段的相对耗水影响指数,Zyq表示英巴扎—卡拉段的相对耗水影响指数。Zhay和Zhyq为相应的变化趋势项,R为复相关系数。

|

|

| 图 13. 塔里木河干流相对耗水指数 (Zay为阿拉尔—英巴扎段,Zyq为英巴扎—卡拉段) | |

从图中可以清楚地看出,不论在塔里木河的上游或中游,相对耗水影响指数都有一个逐步增加的变化趋势,而这种趋势正反映了人类活动影响的增加,而且对中游的影响要远大于上游的影响。当然在这种影响中有合理的部分,也有不合理的部分。另外,从趋势的变化率Z′h来看,在塔里木河上游,在1957~1962年期间,趋势变化率较小,说明此时受生产力发展的限制,人类活动对塔里木河的影响保持在一个较低的水平上;之后,趋势变化率开始逐步上升,在1976~1985年期间达到最大,是变化率最大的10年,此时正值人类活动的高峰期,也是对自然生态破坏最为严重的时期,此时也正是下游地区沙尘暴和浮尘日数最多的时候;在1986年以后,趋势变化率开始减小,反映出人们开始注重经济发展与自然生态的平衡,近年来已经趋于稳定,但是对塔里木河的影响仍然维持在较高的程度上。在塔里木河中游也有同样的变化,但是人为影响强度比上游更大,变化率最大的10年出现在1971~1980年,比上游偏早5年左右;在1982年以后,趋势变化率开始减小,趋于稳定,说明人类活动对塔里木河的影响程度受到控制,这与近年来加强对塔里木河的治理、节水工程的实施有一定关系。

1998年与1949年相比,塔里木河流域总人口增加了约156 %,达到769.64万人,占新疆总人口的44 %; 流域总耕地面积增加了93.2 %,达到136.25 ×104 hm2[1]。与此同时,在1958~1978年的20年间,塔里木河干流两岸胡杨林面积减少了62 %,其中下游减少了69 %,80年代后,乱砍滥伐胡杨林从整体上得到了初步遏制。目前在塔里木河干流上有8座大中型水库,其中7座是在1961~1980年间建成的;塔里木河尾闾也是在1972年前后从台特玛湖退缩到大西海子拦河水库;仅在干流两岸的引水口就多达138个,其中上游59个,中游75个,下游4个。中游引水口是最多的,占总引水口数的54.3 %。这些引水口多是无序、无闸控制,每年引走的水量约在21 ×8m3左右。近年来,由于加强了管理,引水口数已降至106个。这些事实与相对耗水影响指数分析的结果基本一致。

5 人类活动对塔里木河流域气候及生态环境的影响人类活动与气候和生态环境之间是相互影响的,对同样的人类行为在源流区和下游区气候做出的响应完全不同。

5.1 人类活动对气候的影响在塔里木河流域源流地区,由于水资源比较充沛,人类活动以大力扩大耕地面积、绿洲不断发展为显著标志。不断扩大的农田以及河渠、水库增加了当地的蒸发量,使空气湿度增加,绿洲效应更加明显,在强山谷风的作用下,会促进山区降水量的增加,这种过程被称为水分内循环[15]。而这里正是近几十年来新疆降水量增加幅度最大的地区,这不能说与人类活动毫无关系。空气湿度、降水量的增加、绿洲和农田面积不断扩大以及农田防护林带的建立,改变了下垫面的热力性质,导致沙尘暴、浮尘和大风日数明显减少。如此看来,塔里木河源流地区日益扩大的人工绿洲生态系统对抑制风沙、增加空气中的水汽含量还是起到了一定的作用。

但是,在塔里木河中下游地区,山谷风很弱,水分内循环机制不存在,水资源有限,大力扩大耕地面积而蒸发的水分对形成当地降水的作用就小。相反由于接近沙漠边缘,空气干燥,蒸发大,地表植被裸露,扩大耕地还可能使降水量减小,促进荒漠化发展。在下游铁干里克,年降水不仅没有增加,反而略有下降,沙尘暴日数不但没有下降反而上升,并且一些灾害在强度上明显增强,也许就是一个证明[16]。

5.2 人类活动对生态环境的影响塔里木河下游极度干燥的气候条件导致这里的生态环境十分脆弱,水成为这里生态环境平衡链中最为关键、具有决定性作用的因素。一旦该平衡因某种原因 (人为的或自然的) 被破坏,其生态就会在新的环境下建立一种新的平衡,气候也会发生相应的变化。人类活动对气候和生态环境的影响其关系如图 14表示。

对塔里木河下游而言,近40年来,塔里木河源流和上中游地区的耕地面积急剧扩大,用水量剧增,大西海子水库其下320 km的河道也从70年代开始干枯断流,下游胡扬林的面积也由50年代的5.4 ×104hm2减少到1995年的7.3 ×103hm2,绿色走廊危在旦夕,塔里木河下游成了风沙活动的场所,沙漠化面积迅速扩大,1996年比1959年增加了123.1km2,沙漠化土地面积由86.98 %增加到94.34 %,沙漠化的年增长率平均为0.24 %。

1998年大西海子水库彻底干枯,塔里木河尾端呈现出继续上移的趋势,塔里木河下游灌区的生产和人民生活受到严重威胁。截止到1998年,位于下游的新疆兵团农二师塔里木垦区31团、32团、33团、34团、35团等5个团场已有8.7 ×103hm2农田弃耕,每年被迫搬迁的人口达1000人左右。

|

|

| 图 14. 塔里木河流域人类活动对气候及生态环境影响的示意图 | |

由上图可以看出,塔里木河源流和上中游区不合理的开发和截流对下游的气候和生态环境可能造成的影响,源流和上中游耕地的扩大同样会使下游水量持续减少,河道干枯,地下水位持续下降,胡扬林及灌木成片枯死。而自然植被遭到破坏,导致地表裸露,进而形成荒漠区,从而使该地区空气更加干燥,降水量减小,有利于沙尘暴、大风等灾害性气候事件发生,以至形成恶性循环。而地表植被和生态环境一旦被破坏,将需要几十年甚至上百年的时间才能恢复。令人欣慰的是,有关部门在2000年5月至2001年11月已经分3次向塔里木河下游绿色走廊输水20.56 ×8m3,于2001年11月16日成功地把水输送到台特马湖,终于结束了台特马湖近30年干涸的历史。当然这只是开始,关于这次输水的生态效应还有待于进一步研究。

6 结论(1) 20世纪50年代以来塔里木河源流的水量并没有多大的变化,甚至还略有上升。

但是,这些源流最终实际净入塔里木河干流的水量却明显下降。

(2) 相对耗水影响指数分析表明,该指数有一个逐步增加的变化趋势,这种趋势在一定程度上反映了人类活动影响的增加,而且对中游的影响要远大于上游的影响,说明人类活动是造成干流水量下降的主要影响因素。

(3) 90年代与多年平均相比,塔里木河流域气温增高,降水量明显增加。从塔里木河源流区到下游区,气温增高幅度逐步加大。在阿克苏源流区气温增幅最小,这与绿洲的发展、绿洲对温度的调节作用有一定关系。源流区降水量增加最为明显,是阿克苏源流区的地表径流量在过去的40年中维持稳定的一个重要原因。

(4) 塔里木河各区沙尘暴、浮尘和大风日数均呈明显大幅下降趋势,90年代是近40年中沙尘暴、浮尘和大风日数最少的时期,这与绿洲的扩大有一定的关系。

| [1] | 刘晏良. 塔里木河中下游实地踏勘报告. 北京: 中国统计出版社, 2000: 3-41. |

| [2] | 宋郁东, 樊自立, 雷志栋, 等. 中国塔里木河水资源与生态问题研究. 乌鲁木齐:新疆人民出版社, 2000: 165–173. |

| [3] | 杨青. 近40年新疆气候变化及趋势分析. 第六届国际沙漠工程会议论文集, 乌鲁木齐, 2001. |

| [4] | 凌正洲. 塔里木河阿拉尔垦区气候变化的对比分析, 中国干旱、半干旱地区气候、环境与区域开发研究. 北京:气象出版社, 1990: 136–139. |

| [5] | 孙祥彬. 塔里木盆地的气候特点.中国干旱、半干旱地区气候、环境与区域开发研究. 北京: 气象出版社, 1990: 131-135. |

| [6] | 李江风. 塔克拉玛干沙漠水热资源.中国干旱、半干旱地区气候、环境与区域开发研究. 北京: 气象出版社, 1990: 122-125. |

| [7] | 白玉玺. 新疆通志 (气象志). 乌鲁木齐: 新疆人民出版社, 1995: 97-98. |

| [8] | Yoshino M. Human Activities in the Taklimakan Desert, Xinjiang, NW China. NW China. Human-Ecology (Special Issue),, 2000, (9): 79–87. |

| [9] | Du Mingyuan, Maki T. Local climate changes with oasis development-some observation results. Journal of Arid Land Studies, 2000, 10, (special issue): 93–96. |

| [10] | Du Mingyuan, Yoshino M, Fujita Y, et al. Climate change and agricultural activities in the Taklimakan Desert, China in recent years. Journal of Arid Land Studies, 1996, 5: 173–183. |

| [11] | Du Mingyuan, Maki T. Relationship between oasis development and climate changes in Xinjiang, China in recent years. J. Agric. Meteor, 1997, 52, (5): 637–640. DOI:10.2480/agrmet.52.637 |

| [12] | Maki T, Du Mingyuan. Recent climate change and micro-climatic alleviation by windbreaks in arid land of Northwestern China. Journal of Arid Land Studies, 2000, 10, (Special Issue): 9–12. |

| [13] | Du Mingyuan, Maki T. Climatic differences between an oasis and its peripheral area in Turpan Basin, Xinjiang, China. Japan International Research Center for Agricultural Sciences Journal, 1994, 1: 47–45. |

| [14] | 张家宝, 史玉光. 新疆气候及短期气候预测研究. 北京: 气象出版社, 2002: 83-103. |

| [15] | 张学文. 一个人工增加降水的新学说. http://kahn.xj.cninfo.net/zhangxw/index.htm. |

| [16] | 杨青, 何清. 塔里木河流域下游的气候变化与生态环境. 新疆气象, 2000, 23, (3): 11–14. |

2003, 14 (3): 309-321

2003, 14 (3): 309-321