在气候变暖及其影响研究中, 东北地区因其纬度偏高、增暖明显、农业可能受益大而备受关注。相关研究已有很多[1-7]。比较一致的认识是20世纪80年代以来东北地区春季提前 (表现于≥7 ℃和≥10 ℃初日提前)、生长季延长、生长季内总积温增加、≥10 ℃积温带北移, 玉米和水稻晚熟品种的种植范围北移和东扩[3-7]。然而, 在我国季风性气候特征明显、气候变率较大的前提下, 如何全面、客观地评估东北气候变暖, 如何正确地根据气候变化制订农业生产适应对策, 仍是需要认真讨论和细致分析的问题。例如近20年变暖的发展进程如何, 变暖之中是否存在不稳定因素和极端气候事件, 温度升高的同时大气干湿程度及水热匹配状况是否发生变化等等。这些问题在一些关于东北气候变化及影响的研究中已经作为讨论和今后研究内容提了出来[3, 6], 但至今尚缺乏具体的分析结果。本文力求通过实际资料分析回答上述问题, 进而为客观评估东北地区气候变化及其影响, 克服盲目性, 正确进行农作物品种布局和种植结构调整提供科学依据, 促进农业持续稳定地发展。

1 资料和分析方法资料序列、样本长度以及作为背景和比较对象的时段确定对于气候变化规律的分析有很大影响。关于东北气候变化的研究中文献[3]对1951~1995年资料以15年划分时段进行比较; 文献[4]从1956年至1995年按10年时段划分; 另有文献[5]以1951~1980年为前期, 1981~1995年为后期与之比较。考虑到众多前人研究成果关于1949年以来低温冷害和严重低温冷害集中于20世纪60年代和70年代, 80年代以后气温明显升高, 以及90年代以来热量水分配合状况有进一步变化的认识, 本文利用东北地区1961~2000年56个气象站的旬、月气象资料, 以世界气象组织规定的标准气候平均值1961~1990年平均为气候背景, 重点统计分析20世纪80年代 (1981~1990年) 和90年代 (1991~2000年) 温度、降水等要素平均值相对于平均气候状况的变化幅度、变异系数、极值出现频率等, 借此考察80年代以后温度、水分条件的变化和发展进程。选取嫩江、佳木斯、哈尔滨、长春、白城、朝阳、沈阳和大连8个代表东北地区不同纬度、经度、不同热量水分条件以及离海远近状况的站点, 以求反映上述变化在不同地区的表现。同时, 部分要素的时间序列演变和大范围空间分布情况则基于对整个东北地区56个气象台站的统计结果。

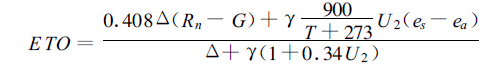

为了分析气候变暖过程中大气干湿程度或水分盈亏状况的变化, 计算了反映大气水分收入支出状况的降水与蒸散的差值。鉴于东北绝大部分地区全年及除盛夏以外的大多数时段降水量均小于蒸散量, 故统一以蒸散量减同期降水量表示水分亏缺程度。蒸散量的计算采用FAO 1992、1998年推荐的参考蒸散量及其估算方法, 即FAO Penman-Monteith公式[8] :

|

式中ETO为参考蒸散量 (mm·d-1), Rn为地表净辐射 (MJ·m-2·d-1), ea为实际水汽压 (kPa), Δ为饱和水汽压曲线斜率 (kPa·℃-1), γ为干湿表常数 (kPa·℃-1)。详见文献[8]。

张宝堃曾以日平均气温≥10 ℃期间的累积温度乘以一定系数 (0.16) 所估算的蒸发力与同期降水量之比表示一地的干、湿程度或农业水分资源状况 (干燥度)[9]。本文借用这一数学表达式, 假定若某地温度升高、降水减少, 则二者之比必趋于变大, 可以反映一种变暖变干的趋势。但不用干燥度的概念, 也不乘以系数, 只简单统计各地作物生长季4~9月≥10 ℃积温与同期降水量的比值, 通过不同历史年代比值的数量变化特征分析暖干化趋势。同样, 用4~9月内各旬的平均气温与同期降水量之比来衡量各旬暖干趋势的动态变化以及80年代以来的演变情况。由于只是分析某地某旬在不同年代间相对值的变化, 可以不考虑量纲问题, 也具有相对可比性。

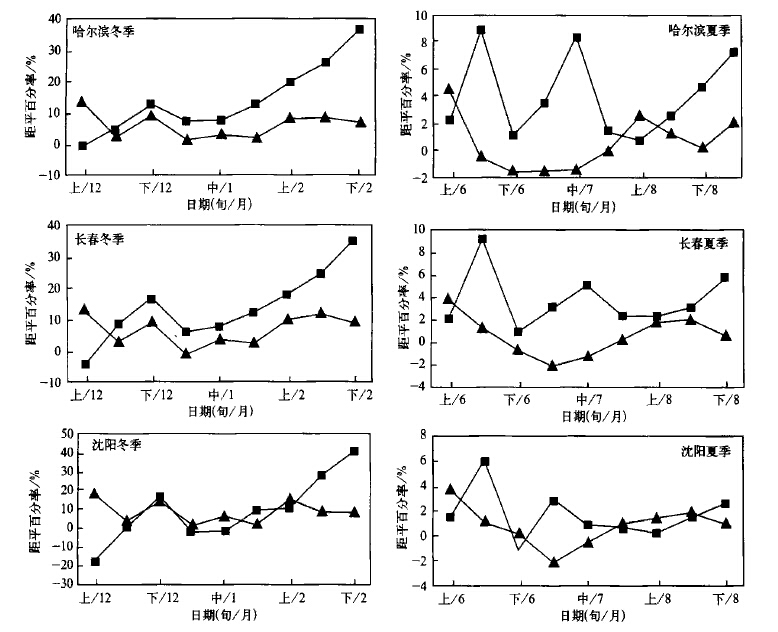

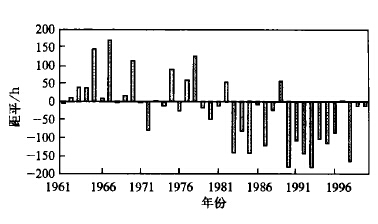

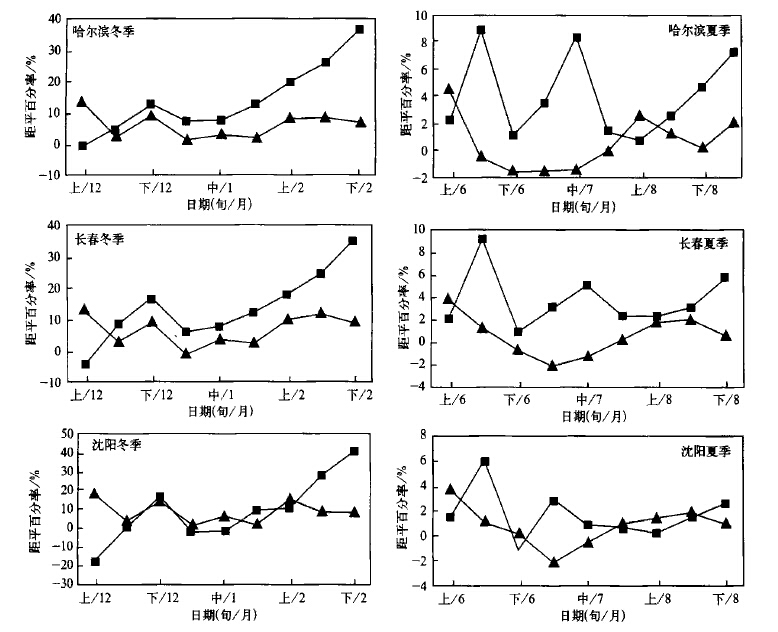

2 热量条件变化特征 2.1 冬季变暖明显, 90年代更加突出据对8个站的统计, 各地20世纪80年代冬季12月至翌年2月的平均气温比1961~1990年平均值偏高0.5~1.1 ℃, 约5 %~10 %。90年代增温大于80年代, 偏高0.9~2.3 ℃, 比平均值高7 %~28 %。同时, 各站90年代12月上旬至翌年2月下旬的旬平均气温距平百分率呈逐旬连续上升的趋势, 从哈尔滨、长春、沈阳3站为例的冬季各旬气温距平曲线走势可以清楚地看出这一特点 (图 1)。

|

|

|

图 1. 冬季、夏季各旬气温与气候平均的距平百分率 ( |

|

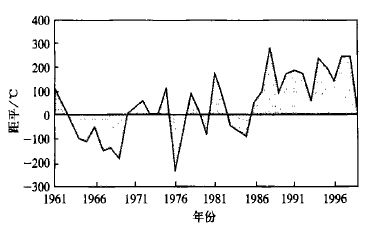

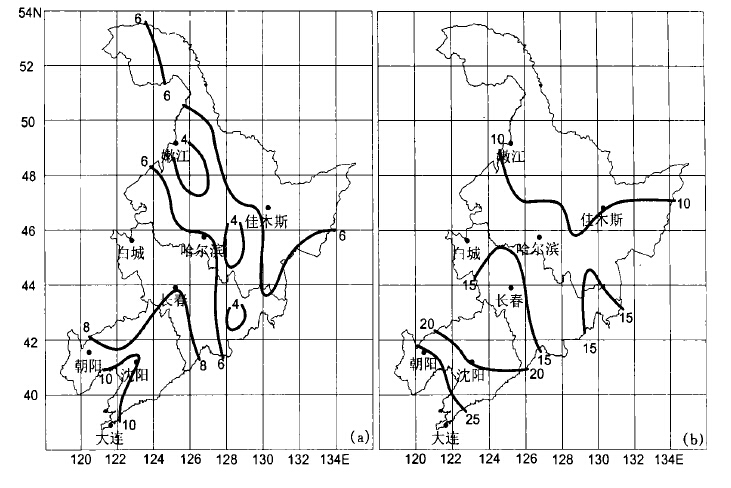

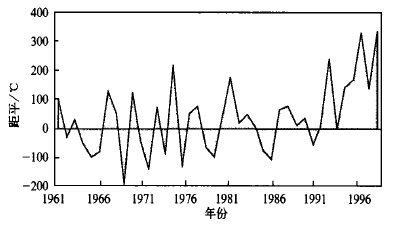

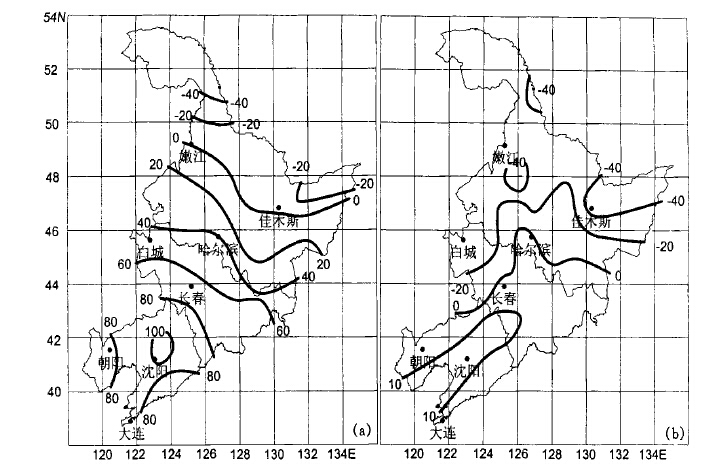

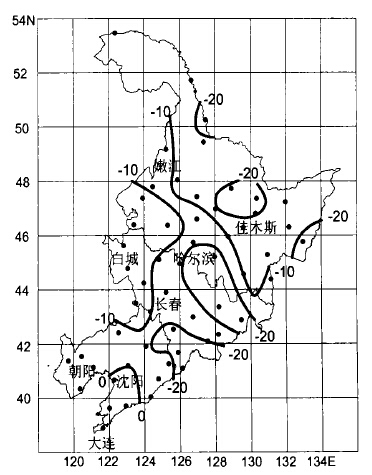

以冬季各旬平均气温小于0 ℃者累加得到的负积温表示冬季连续寒冷程度。首先计算了8个代表站历年冬季负积温相对于1961~1990年平均的距平值, 除嫩江、沈阳外各站年际变化趋势相当一致。同时计算了东北56个气象站冬季负积温距平的平均值, 其40年年际变化曲线 (图 2, 简称东北平均, 下同) 与上述6站也极其相似:60年代以负距平为主, 70年代至80年代前期正负距平相当, 其后至90年代负积温绝对值减小, 几乎全部为正距平 (100~200 ℃), 十分接近。嫩江和沈阳90年代正距平大小各异, 并间或有个别负距平。另据80年代和90年代平均负积温的距平百分率分布图 (图 3) 分析了各地近20年负积温变化的差异。80年代黑龙江西部至吉林东南部负积温绝对值减小4 %~6 %, 黑龙江东半部为6 %~8 %, 吉林和辽宁大部为6 %~10 %。90年代负积温绝对值减小幅度进一步加大, 并从东北向西南递增。黑龙江北部、东北部比平均值减小6 %~10 %, 黑龙江中部、南部和吉林东部10 %~15 %, 吉林西南部、辽宁大部15 %~20 %, 辽宁西南部、辽东半岛多达20 %~30 %。

|

|

| 图 2. 东北平均冬季负积温距平年际变化 | |

|

|

| 图 3. 80年代 (a) 及90年代 (b) 负积温距平百分率 (%) | |

可见, 东北地区冬季变暖明显, 90年代大于80年代, 90年代中后期显著, 相对变暖程度南部大于北部。

2.2 夏季增温有限, 极端高温日数增多与冬季相比, 各地20世纪80年代6~8月平均气温只比标准气候平均值高0.1~0.3 ℃, 约0.5 %~1 %; 90年代虽较高也仅0.4~1.0 ℃, 相当于2 %~5 %, 可见夏季气温的升温幅度远远小于冬季。

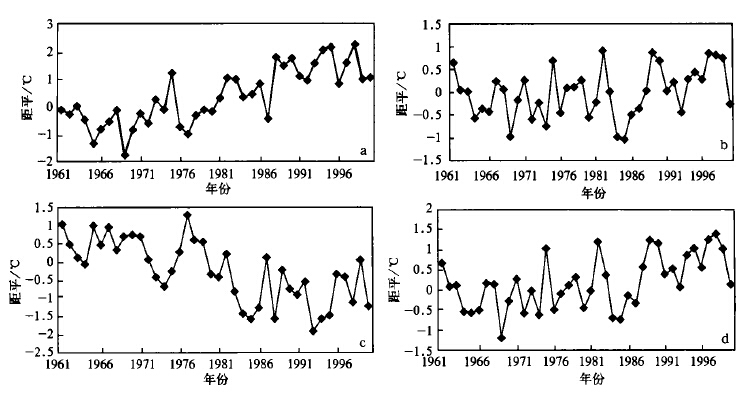

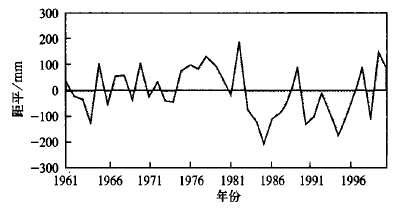

4~9月≥10 ℃累积温度通常用于衡量农作物生长季热量条件多寡。从东北地区56个站4~9月≥10 ℃累积温度距平的平均值年际变化曲线 (图 4) 可以看到60年代至70年代积温正负距平间隔出现, 负距平年数稍多, 数量绝对值略大于正距平。80至90年代中期正距平年份居多, 但幅度不大, 并时有负距平出现。90年代中期至2000年几乎所有年份均较气候平均值偏高150~300 ℃之多。可以看出, 近20年≥10 ℃累积温度在逐渐增加, 而明显升高则始于90年代中期。从东北80年代和90年代4~9月≥10 ℃累积温度距平的空间分布图 (图略) 看, 大部分站80年代积温平均值与气候平均基本持平, 偏高仅1 %左右。90年代平均积温正距平变大, 北部略大于南部。黑龙江北部和中部比平均值偏大6 %, 吉林东南部、辽东丘陵2 %~3 %, 其余大部为4 %~6 %。但即便如此, 与冬季相比, 生长季内积温的相对增长幅度仍明显小于冬季负积温绝对值的减小幅度, 热量资源的增加较为有限。

|

|

| 图 4. 东北平均4~9月≥10 ℃积温距平年际变化 | |

有关气候变化的研究强调平均气候变化的同时常伴随变率加大, 极端气候事件增多[10]。这一点在东北地区夏季尤为明显。

东北各地80年代和90年代夏季各旬平均气温较气候平均值的差值远远小于冬季, 而且气温值不象冬季各旬那样连续稳定上升。80年代各站均在6月下旬或7月上旬前后出现2~4旬气温低于气候平均值。90年代虽增温幅度加大, 但旬际间升降起伏很大, 呈明显的锯齿状 (图 1)。

气温变异系数的计算结果表明夏季温度的不稳定程度有所增大。尽管6~8月平均气温变异系数在年内相对较小, 但近20年来其数值明显加大。80年代除辽宁中南部和吉林东南部略有减小外, 绝大部分地区6~8月平均气温变异系数比1961~1990年大5 %~20 %, 黑龙江和吉林的西部偏大20 %~30 %。90年代除黑龙江北部变小外, 其余地区气温不稳定程度进一步加大, 变异系数比1961~1990年大20 %~80 %(图 5)。相比之下, 冬季12~翌年2月平均气温变异系数的变化幅度小于夏季。80年代除辽宁变异系数偏大5 %~15 %外, 吉林、黑龙江甚至有所减小。90年代冬季变暖较明显的辽宁和吉林部分地区变异系数偏大5 %~20 %, 其余地区都是负距平 (图 5)。

|

|

| 图 5. 90年代夏季 (a) 及冬季 (b) 气温变异系数距平百分率 (%) | |

8个站点的夏季高温日数统计结果显示, 除佳木斯外, 其余7站90年代日最高气温高于30 ℃、32 ℃、35 ℃的高温日数均多于80年代和70年代。其中哈尔滨、长春、白城90年代大于30 ℃、32 ℃的高温日数最多, 70年代次之, 80年代较少, 90年代比80年代多35 %~88 %。各地35 ℃以上高温日数的增多尤为明显, 高出80年代1~3倍。另一些地区如朝阳、大连等地大于30 ℃、32 ℃的高温日数排序分别为90年代>80年代>70年代, 大连90年代比80年代多达1.7~2.5倍。

上述统计结果表明, 近20年夏季气温增温幅度比冬季小, 且年际间变率大, 气温偏低现象仍时有发生, 极端高温出现频繁, 90年代更为明显。

2.3 最低、最高温度变化引起日较差减小东北地区各站最高、最低温度变化分析结果表明, 近20年来各站最低温度升高幅度大于最高温度, 冬季升高大于夏季, 90年代进一步发展。从56个气象站年平均最低温度距平的平均值40年变化曲线看到, 1980年前各年平均最低气温几乎全部小于气候平均值, 约-0.5 ℃至-1.5 ℃左右; 1980~1987年内变为正距平, 在0~1 ℃之间; 1988年起至90年代, 正距平达到一个更高的数量级1.0~2.2 ℃。3个阶段最低温度距平由负至正, 逐年加大的趋势十分明显 (图 6a)。年平均最高温度距平的年际变化和最低温度不一样。1960~1987年间正负距平交替变化, 80年代振幅甚至更大。1988年起以正距平为主, 但幅度仅0~1.0 ℃, 小于最低温度的距平, 而且不很稳定 (图 6b)。年内各旬最低、最高温度的变化存在季节差异 (图略)。80年代冬季各旬最低温度增高1~2 ℃, 夏季增高0~1 ℃; 90年代冬季各旬增温1~5 ℃, 部分站点4~6 ℃, 而夏季仅增高1~2 ℃左右。各旬最高温度80年代与气候平均值相比无明显变化, 90年代略有升高, 其中冬春季较明显, 约增温0~3 ℃。

|

|

| 图 6. 东北平均年平均最低温度 (a)、最高温度 (b)、日较差 (c) 和白天温度距平 (d) 年际变化 | |

最低温度的增高幅度大于最高温度的变化幅度导致了温度日较差的变小。年平均温度日较差距平的东北平均40年变化曲线呈直线下降趋势, 以1983年为转折点, 其后几乎为清一色的负距平, 比平均值小0.5~2.0 ℃(图 6c)。这一点与文献[11]的结论相似。本研究进一步详细分析了8站40年各旬气温日较差的变化 (图略)。除沈阳80年代减小, 90年代持平略大外, 其余各站近20年多数旬的平均日较差均比气候平均值偏小。冬季和初春各旬日较差偏小较多, 约2~3 ℃, 夏季偏小0~2 ℃。90年代各旬日较差比80年代小。长春、白城、朝阳等地90年代冬季有的旬日较差甚至偏小4~6 ℃之多。也有个别站点季节变化不很明显。

限于资料难以获得, 研究中对昼夜温度采用估算办法。即夜间温度用日最低温度表示; 白天温度用作物生长模拟研究中以日最高温度和最低温度的平均值再与最高温度平均后所得温度表示白天平均温度的方法。从56站1961~2000年白天温度平均值的距平曲线发现从1988年起东北地区平均白天温度呈增高趋势, 但最大增温幅度小于夜间温度 (日最低温度), 仅1~1.5 ℃左右 (图 6d)。其空间分布以北部增加稍多, 其中黑龙江90年代平均偏高0.7~0.8 ℃, 约6 %~9 %, 北端0.9~1.0 ℃, 超过12 %; 其余地区一般偏高0.5~0.7 ℃, 约4 %~5 %(图略)。另外, 各地全年平均白天温度增幅均大于4~9月白天温度的增幅, 意味着冬季白天增温比夏季明显。

上述结果说明尽管东北气候变暖, 但生长季内白天平均温度增加幅度小于夜间温度, 而且温度日较差变小, 其结果既不利于有效促进植物白天光合作用的进行, 而且还会增大夜间呼吸消耗, 对干物质的积累不利, 有可能影响作物产量和品质, 这一点应当引起重视。

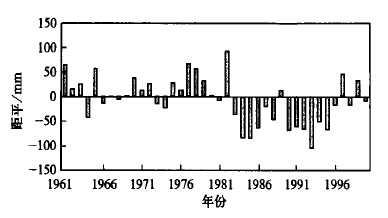

3 水分盈亏状况变化特征 3.1 参考蒸散量有所减小8个代表站中除大连自70年代中期以来全年参考蒸散量以正距平为主, 沈阳80年代后正负距平相间且量值很小外, 其余各站非常一致, 均从80年代起连续多年比常年偏少, 哈尔滨、长春、白城尤为明显 (图略)。东北地区56个站全年参考蒸散量距平的平均值年际变化曲线也清楚地反映出80年代以来蒸散量有所减少的特点, 全东北平均减少约50~80 mm (图 7)。然而各地80年代和90年代蒸散变化的情况各不相同。80年代黑龙江最北端漠河、呼玛比气候平均值减少50~65 mm, 约8 %~9 %; 中部海伦、绥化、哈尔滨等地偏少50 mm左右, 为平均值的6 %左右; 吉林东南部和辽宁东部丘陵山地减少10~20 mm, 幅度最小, 约2 %左右; 其余地区一般少20~50 mm, 距平百分率为2 %~5 %。90年代全年参考蒸散总和的减小幅度大于80年代, 黑龙江西南部、吉林西部中部以及辽宁北部和西南部比气候平均减少10 %以上。大连、庄河等地很特殊, 80年代和90年代蒸散量比气候平均大2 %~3 %(图略)。生长季4~9月参考蒸散和的变化规律与全年总和相近, 减小幅度大1~3个百分点。

|

|

| 图 7. 东北平均全年参考蒸散距平年际变化 | |

参考蒸散是表示大气蒸发能力的气候参数。众所周知, 蒸散量的估算由辐射平衡项和空气动力项两部分组成, 太阳辐射 (观测或由日照时数估算)、气温、水汽压、风速为主要影响因子。除气温以外, 作为能量的太阳辐射和作为动力因子之一的风速, 其正效应是显而易见的。从对东北56个站全年日照时数历年距平值平均得到的年际变化曲线发现1961~1982年几乎全部是正距平, 1983年为转折点, 其后均为集中连续、幅度较大 (100~150 h) 的负距平 (图 8)。8个站除嫩江、大连后阶段的负距平不甚集中外, 其余6站与东北地区56个站点的平均变化情况完全一致。进一步就近20年内的变化来看, 几乎所有站90年代全年日照时数和的减少都比80年代更明显。80年代吉林西南部、辽宁西北部日照时数比平均值少150~230 h, 约5 %~8 %; 其余大多数地区偏少50~150 h, 约1 %~5 %。90年代吉林西部、辽宁西北部以及黑龙江三江平原和东南部日照时数减少250 h以上, 距平百分率大于10 %; 辽宁东部地区和沿海比气候平均偏少不到100 h, 5 %以下; 其余地区一般减少150~200 h, 约5 %~10 %(图略)。大连站80年代日照时数与1961~1990年平均值接近, 偏多不到20 h; 90年代减少不到40 h, 相对变化为2 %, 小于其他地点。4~9月日照时数总和的变化规律与全年相似, 距平值略小1~2个百分点。从本文统计结果看, 20世纪90年代以来东北地区日照时数减少较多。

|

|

| 图 8. 东北平均全年日照时数距平年际变化 | |

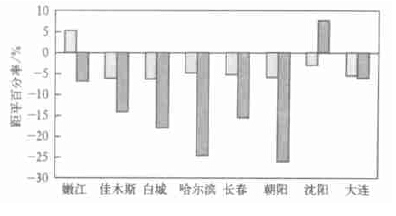

大多数站近20年全年及4~9月的风速和与1961~1990年气候平均相比也呈递减态势 (图 9)。佳木斯、哈尔滨、长春、白城、朝阳等地风速递减的特点非常明显, 80年代和90年代分别比气候平均值偏小4 %~6 %和14 %~26 %。大连风速减小的幅度稍小。4~9月风速和的变化与全年相似, 幅度略小1~2个百分点。实际上, 风速减小从80年代即已开始, 若将80年代平均值与1961~1980年平均相比, 风速偏大5 %~17 %之多。

|

|

| 图 9. 80(灰色)、90年代 (黑色) 全年风速和距平百分率年际变化 | |

除了日照和风速外, 各地空气水汽压也有一些变化。80、90年代全年及4~9月空气水汽压总和均比80年代前变大。此外, 还考察了不同年代的参考蒸散量以及日照时数、风速、水汽压4~9月各旬数值的动态变化。可以看出, 时间上以春季4~5月各旬的变化最大; 要素上以风速变化最大。哈尔滨、白城、朝阳60年代至90年代各旬风速递减的特点非常明显。参考蒸散变小的旬均表现出日照减少、风速变小的特征。

总之, 日照时数有所减少、风速普遍变小、空气水汽压略增的观测事实对参考蒸散量的减小产生一定影响。春季影响大于其它季节, 西部地区变小趋势明显。至于日照、风速的上述变化是自然变异还是观测站点的代表性或大气质量变化所致, 还需更多的资料证明。

3.2 多数站蒸散降水差值变小东北地区蒸散降水差的空间分布自东南向西北方向加大, 体现了该地区大气干湿状况的差异 (图略)。绘制了8站40年的全年蒸散降水差值距平曲线, 一部分站曲线40年内距平符号由负—正—负, 另一部分则由正负相间以正为主转负距平时段。但无论哪一类, 后期负距平均以1983~1984年为转折点。从全东北56个站的蒸散降水差平均值变化曲线 (图 10) 也可看出1960~1970年正负距平相间, 以负为主; 70年代普遍偏大; 1983年后大部分年份偏小, 为负距平。但1997年起有2~3年为正距平。分析了近20年蒸散降水差的空间差异和演变特点, 80年代各地都比气候平均偏少, 距平值和距平百分率自东北向西南减小 (图略)。黑龙江北端偏少60~100 mm, 距平百分率20 %~40 %; 向南偏少为50~80 mm, 约10 %~20 %; 辽宁境内大多偏少不到50 mm, 10 %以下; 大连相反, 80年代比气候平均值偏多92 mm, 约16 %。90年代距平分布情况发生变化 (图 11)。黑龙江北部距平偏少10 %~20 %, 黑龙江南部、吉林西部、辽宁西部距平偏少10 %~25 %, 而辽东半岛则比常年偏多7 %~20 %。造成上述不同地区80年代和90年代干湿变化趋势不同的原因是各地蒸散量和降水量的时间变化各异。统计结果表明, 东北地区80年代的年降水量平均值分布大致以南北划界, 辽宁大部分地区比1961~1990年气候平均值偏多10~30 mm, 距平百分率1 %~5 %; 大连偏少60 mm, 10 %左右; 吉林、黑龙江则分别偏多20~40 mm和30~60 mm, 距平百分率为3 %~5 %和5 %~10 %; 90年代基本以东西分异, 黑龙江西南、吉林西半部、辽宁全省比气候平均值偏少5~40 mm不等, 吉林东部、黑龙江大部则偏多10~40 mm。

|

|

| 图 10. 东北平均全年参考蒸散与降水差值距平变化曲线 | |

|

|

| 图 11. 90年代参考蒸散降水差距平百分率 (%) | |

综上所述, 各地蒸散和 (或) 降水的变化导致不同地点、不同年代蒸散降水差值的不同, 但总的趋势是大多数地点近20年内以80年代和90年代的10年尺度衡量蒸散降水差有所减少, 而近2~3年略有回升。当然, 蒸散降水差是气候意义上的大气水分盈亏状况, 和农田水分盈亏状况不尽相同。在考虑农业干旱时, 通常还要考虑农田最大蒸散量与降水量之差, 或实际蒸散与最大蒸散的差或比值。而实际蒸散量的大小取决于蒸发能力 (参考蒸散量) 本身和土壤水分含量两个因素。如果土壤水分含量变小程度甚于蒸发力的变化, 仍可能出现实际蒸散与蒸发力差变大, 导致农田干旱程度加剧的情况。文献[12]根据1981~1989年资料指出东北地区浅层土壤变干。但本研究对1981~1998年部分地点的土壤水分资料分析表明, 由于各地降水和温度变化不同, 其土壤水分变化不尽相同, 没有发现明显的长年代变化趋势或地域分布规律。

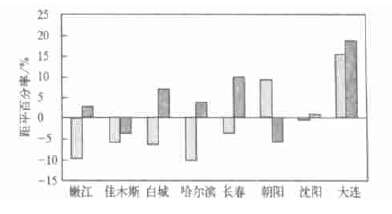

4 水热配合及暖干化趋势的初步分析 4.1 生长季水热配合总体上无明显突变尽管近20年温度普遍呈上升趋势, 但各地积温变化不完全一致, 特别是不同年代降水量变化特点不尽相同, 因此4~9月积温与同期降水量比值呈现出不同的变化特征。根据对8站的计算结果, 嫩江、哈尔滨、长春、白城等地80年代积温降水比值因降水普遍多而相对较小, 比平均值少约5 %~10 %; 90年代积温升高明显而降水偏少或增加很少, 比值偏大3 %~10 %。朝阳80年代积温多而降水偏少7 %, 比值偏大近10 %; 而90年代降水偏多10 %, 故比值小约5 %。沈阳近20年降水、温度均无明显变化因而比值稳定, 接近历史平均值。值得一提的是临近海洋, 气候湿润的大连近20年4~9月降水比平均减少11 %~12 %, 积温降水比显著变大, 暖干化特点比较明显 (图 12)。

|

|

| 图 12. 8站4~9月积温降水量比值距平百分率 (灰色:80年代, 黑色:90年代) | |

2000年和2001年连续严重高温少雨, 各地积温降水比值明显偏大。但总体上说, 10年尺度的生长季总的水热配合状况没有明显的突变。

4.2 90年代中后期暖干化程度明显计算了8个站80年代、90年代4~10月各旬温度降水相对1961~1990年气候平均值的变化, 发现80年代和90年代春季4~5月各旬和秋季9~10月各旬比值比气候平均值明显偏大, 而夏季各旬接近气候平均。另外, 多数站90年代比值大于80年代。

为了进一步分析90年代暖干化趋势的发展过程, 计算了各地90年代每年4~10月各旬温度降水比值, 并统计不同比值的出现频次。首先很清楚地看到, 90年代前5年4~9月各旬温度降水比值与10年尺度平均状况相似, 春季4~5月各旬比值偏大, 秋季次之, 夏季较小, 这与降水量的年内分布有一定关系。然而后5年除北部的嫩江、佳木斯外, 其余站发生很大变化, 年内高峰转移到夏季6~7月或6~8月上旬的一些旬内, 西部的白城、朝阳, 南部的沈阳、大连非常明显 (图 13)。这意味着近几年夏季高温少雨开始变得明显。另外, 90年代后5年各量级出现的频次均明显多于前5年, 数量级越大的, 越多出现在后5年。中、南部地区如长春、沈阳、朝阳、大连等地非常明显。

|

|

| 图 13. 朝阳90年代内温度降水比值 (a)1991~1995年平均, (b)1996~2001年平均 | |

这些事实说明, 东北地区90年代中后期以来春末至夏季高温干旱明显, 开始出现一定程度的暖干化趋势, 西部和南部比较明显。

这一趋势至2000年和2001年达到极至。2001年5月下旬至7月中旬东北各地持续少雨高温, 出现严重干旱。其中6月上旬至7月中旬中西部无雨日30~40天, 旬平均气温偏高2~5 ℃, 日最高气温大于30 ℃日数达35~40天。由于高温干旱范围大, 持续时间长, 春小麦、玉米、大豆植株枯萎, 抽穗、抽雄、结荚受到严重影响, 9月后的高温少雨进一步使作物逼熟早衰, 最终导致大幅度减产[13]。

5 结语及讨论通过对东北地区40年气象资料的分析, 在东北气候变暖的具体特征及相关现象方面, 发现如下事实:

(1) 东北气候变暖主要表现于冬季, 显著而稳定, 变暖幅度90年代大于80年代, 南部大于北部。

(2) 东北农作物生长期间热量条件有所增加, 北部略大于南部, 但幅度有限, 小于冬季, 而且不很稳定。夏季温度有所升高的同时仍时有温度偏低现象发生, 同时还出现高温日数增多等极端异常气候事件, 对农作物生长不利。

(3) 最低温度升高幅度大于最高温度的升高幅度, 白天平均温度增幅小于最低温度, 二者均冬季大于夏季, 90年代进一步发展。这一变化导致温度日较差变小, 90年代变小幅度大。冬季各旬日较差变小大于夏季。生长季内白天平均温度增加不多而且温度日较差变小对农作物干物质积累有一定不利影响。

(4) 近20年按10年时间尺度衡量, 以蒸散降水差表示的大气水分盈亏状况略有减缓, 水热匹配没有明显的突变。但90年代中后期蒸散降水差回升, 水热匹配状况发生变化, 开始出现温度升高降水减少的暖干化趋势。主要发生时段有从春季向夏季推移的趋势, 对正值生长关键时期的农作物不利, 影响生长发育和产量形成。西部和南部比较明显。

(5) 东北地区土壤肥沃, 农作物生长季节内光温水匹配适当, 80年代以来的增温无疑使农业生产有所受益。然而, 研究东北气候变化及其对农业生产影响时, 不能孤立地单看平均温度的变化, 还要分析增暖发生时段、日夜增温幅度差别以及温度变率大小。同时, 应注意其他相关要素和异常事件, 以及水热匹配的变化。也就是说, 在看到有利的一面时不应忽略可能的有利程度和潜在的不利因素; 注意平均气候变化时还要了解变率 (冬夏、日夜) 和极端异常气候现象的变化。农业生产中应当顺应气候, 避免受到仍可能存在的夏季低温影响, 当前应克服因温度升高盲目扩大晚熟品种或向北扩种而导致不能正常成熟, 乃至影响品质下降的倾向, 并特别注意水热匹配状况变化对作物生长及水分供需的可能影响。

| [1] | 陈隆勋, 邵永宁, 张清芬, 等. 近四十年我国气候变化的初步分析. 应用气象学报, 1991, 2, (2): 164–174. |

| [2] | 屠其璞, 邓自旺, 周晓兰. 中国气温异常的区域特征研究. 气象学报, 2000, 58, (3): 289–296. |

| [3] | 马树庆, 安刚, 王琪, 等. 东北玉米带热量资源的变化规律研究. 资源科学, 2000, 22, (5): 41–45. |

| [4] | 毛飞, 高素华, 王春乙. 东北地区热量资源和低温冷害分布规律的研究. 气象学报, 2000, 58, (增刊): 871–880. |

| [5] | 刘玉瑛, 马树庆, 袭祝香. 吉林省80年代以来热量资源的地理分布及作物品种布局见:农作物低温冷害综合防御技术研究. 北京:气象出版社, 1999: 90–95. |

| [6] | 王春乙, 娄秀荣, 庄立伟, 等. 气候变暖对东北地区作物种植的影响. 气象科技, 2001, 29, (增刊): 11–13. |

| [7] | 毛恒青, 万晖. 华北东北地区积温的变化. 中国农业气象, 2000, 21, (3): 1–5. |

| [8] | Allen R G, Pereira L S, Dirk Raes, et al.Crop evapotranspiration guidelines for computing crop water requirements.FAO Irrigation and Drainage Paper 56, Rome, 1998. |

| [9] | 张宝. 中国气候区划 (初稿). 北京: 科学出版社, 1957. |

| [10] | McCarthy J J, Canziani O F, Leary N A, et al. (eds.) Climate Change 2001: Impacts, Adaptation, and Vulnerability, Contribution of Working Group II to the Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on ClimateChange. Cambridge University Press, 2001: 3–8. |

| [11] | 翟盘茂, 任福民. 中国近四十年最高最低温度变化. 气象学报, 1997, 55, (4): 418–429. |

| [12] | 马柱国, 魏和林, 符淙斌. 中国东部区域土壤湿度的变化及其与气候变率的关系. 气象学报, 2000, 58, (3): 279. |

| [13] | 娄秀荣, 何延波, 杨霏云. 2000年东北地区干旱对粮食产量的影响分析. 气象科技, 2001, 29, (增刊): 54–58. |

2003, 14 (2): 152-164

2003, 14 (2): 152-164