湖南省气象局,长沙 410007

2. Hunan Meteorological Bureau , Changsha 410007

我国两系杂交稻的研究与开发, 已经取得了很大成绩, 1995年袁隆平院士宣布研究基本成功, 目前全国已经累计示范推广数千万亩, 湖南省也已累计推广1.4 ×106 hm2, 初步显示出其广阔的推广前景。特别是近几年利用培矮64S成功地培育出了两个超级稻组合———两优培九、培矮64S ×E32, 显示出两系杂交稻研究开发的前景更加宽广。

然而, 自从1973年我国发现了第一个两系不育系以来已经有了近30年的历史, 两系杂交稻的推广速度并不如人所愿, 一个重要的原因就是两系制种育性纯度的气候风险问题总在困扰着人们。国内在20世纪80年代后期大面积推广以来的十几年内, 两系制种生产上出现了几次大的种子不纯事件, 对两系杂交稻发展的负面影响很大。湖南省1993年、1996年、1999年都不同程度地出现了种子纯度问题, 妨碍了两系杂交稻的正常推广速度, 致使预期目标未能如期实现。尤其是1999年, 因制种面积较大, 损失较重, 更加深了人们对制种风险程度的误解, 对两系杂交稻前途的担忧, 有的甚至对此失去了信心。笔者经过10多年的两系杂交稻气候生态问题研究, 认为制种生产上只要抓住两段关键气候生态安全期, 选择气候适宜的地域与时段, 是完全可以将气候风险控制到能够接受的程度, 达到两系杂交稻种子生产上既高纯又高产的双重目的。为此, 笔者系统地研究了两段气候生态安全期的诊断评估方法, 研制了两系杂交稻种子生产的时空择优气候服务系统, 并据此确定了湖南省两系杂交稻种子生产的适宜气候区域与时段, 有效地解决了两系杂交稻制种生产上普遍存在的纯度风险与产量风险问题。

1 两段气候生态安全期 1.1 不育系的育性转换安全期两系不育系是一种细胞核雄性不育水稻材料, 与传统的三系不育系 (一种细胞质不育材料) 不同, 三系不育系的育性表达不随气候生态条件的变化而改变, 而两系不育系的育性则因温光等气候生态环境的不同而不同。这种不育系是一种典型的温光敏型不育系, 育性表达受到温光等气候生态条件的严重制约, 取决于当时当地的温光生态条件。一般地, 在较高的温度与 (或) 较长的光照条件下, 不育系是不育的, 被用于制种生产; 在较低的温度与 (或) 较短的光照条件下, 不育系是可育的, 被用来自身繁殖。不育系的育性转换之间也就存在一种临界的温光气候指标值。这种一系两用的特点决定了两系杂交稻种子生产上对气候生态环境的要求更严, 技术难度更大。

对于一个长年进行两系种子生产的基地而言, 不育系的关键生育期时段应尽可能安全, 出现不利气候生态条件的几率应足够小, 尤其是对育性转换敏感期更应如此。两系制种纯度与自繁产量的保障主要取决于不育系育性转换期间温光生态条件是否符合要求, 在进行制种时, 敏感期间如果出现了温光要素值低于育性转换临界指标的天气条件, 不育系的育性就会得以恢复或部分恢复, 出现所谓的“打摆子”现象, 造成杂交种子育性混杂, 导致制种失败; 在进行自繁时, 敏感期间如果出现了温光要素值高于育性转换临界指标的天气条件, 不育性就会得以充分表达, 造成自繁的产量很低甚至颗粒无收, 导致繁殖失败。

因此, 袁隆平认为[1], 育性转换的临界起点温度是实用两系不育系的最重要、最关键的技术指标, 制种时需要一段育性安全期, 育性转换敏感期间出现临界温光指标以下的几率至少应是30年一遇, 最好是百年不遇。

确定基地时既应将光敏型、温敏型和温光互作型[2]的不育系区别对待, 又要考虑温光条件的综合影响。温敏型不育系的育性转换主要受控于温度的高低, 光敏型不育系的育性转换主要受控于光照的长短。但是, 在实际生产过程中, 温度与光照都会对育性起作用, 并且纯光敏型或纯温敏型的不育系都是不存在的[3, 4]。袁隆平根据生产要求提出了实用两系不育系的指标参数[5]:起点温度低 (连续3 d平均温度<23/24 ℃)、光敏温度范围宽 (23~29 ℃)、临界光长短 (<13 h)、长光照对低温和短光照对高温的补偿作用强等。生产上应根据这种实用性要求合理安排。不过, 温度影响的问题比较复杂, 是此项分析研究的重点。因为, 对于同一地点, 光长年际间的变化幅度不大, 而温度的年际间变化可能相当剧烈, 两系制种的风险主要来自于温度的异常。我国当前广泛使用的不育系又大多是籼型温敏不育系, 如培矮64S, 育性主要受控于温度的高低, 日照长度只起到一定程度的补偿作用[6, 7]。

1.2 亲本的扬花授粉安全期与三系杂交制种一样, 两系制种产量也主要取决于亲本抽穗扬花授粉期间的天气气候条件, 抽穗扬花期是决定制种产量的关键时段, 两系的制种上也存在一个扬花安全期。这段安全期内的主要气候生态因子是温度、湿度、降雨、光照与风速。适宜的气候生态条件, 一是晴朗天气, 二是日平均气温在26~28 ℃, 三是相对湿度为80 %~90 %, 四是2~3级风力。白天温度29.1~33.0 ℃、湿度71 %~90 %对开花授粉较为理想[7]。不利的天气条件是低温阴雨或者高温低湿火南风[8], 天气气候危害指标[7, 9, 10]:(1) 连续3 d平均气温≤24 ℃或≥30 ℃; (2) 连续3 d平均湿度≤70 %或≥90 %; (3) 连续3 d均为阴雨天, 尤其是出现大雨洗花。遇上了上述几种气象灾害之一, 即会导致杂交制种的产量低而不稳, 甚至失收。

2 气候生态安全期的诊断评估方法 2.1 育性安全期的诊断评估方法利用计算机, 可以对稻作区的所有有关历史气候资料进行系统的气候分析, 寻找具有上述两段安全期的适宜区域。分析方法上需要将相关气候要素资料进行逐年逐日逐个时段的滚动统计。对于温度影响而言, 分析育性安全期时可将不育临界起点温度指标分成连续3d平均气温≤22.0 ℃、≤22.5 ℃、≤23.0 ℃、≤23.5 ℃、≤24.0 ℃、≤24.5 ℃等6个等级, 分别统计其历史上的出现几率, 即制种时育性纯度的气候生态风险率。统计步长为一个安全期的天数, 同一年同一安全期内出现几次低温时只计一次, 统计其出现的年度几率。一般而言, 制种田不育系的盛花历期在12 d以内, 育性敏感期历期大致在20 d左右, 因此, 育性安全期在长度为20 d时即可以基本满足安全要求; 在22 d以上时较好, 生产安排可以更加主动; 在17 d以下时难以满足正常需求, 最小安全天数为17 d。

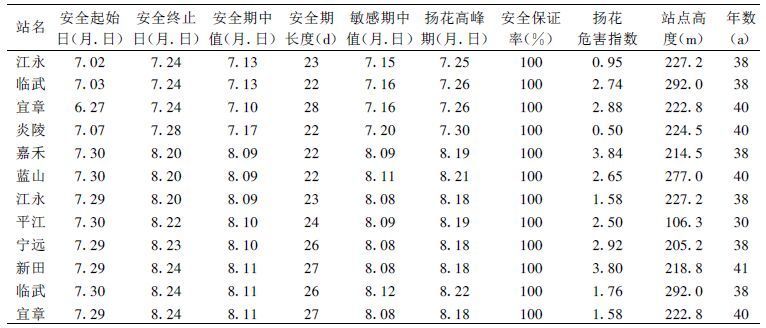

2.2 扬花安全期的诊断评估方法以制种田不育系的盛花历期12 d作为一个时段步长进行逐日滑动统计分析, 研究各地逐个时段内扬花授粉的天气综合危害指数。计算公式为:

|

式中H为危害指数值; p为第p个时段, p=1, 2, …N; N为最大时段数, N=NN-12(单个时段长度)+1; NN为当地进行杂交制种时扬花授粉可能出现的最长天数。湖南各地的杂交稻授粉期只可能出现在6~9月间, 故可取NN=122 d; Hp为第p个时段内天气综合危害指数值; i为第i个年份, i=1, 2, …L; L为该站气候资料的总年数; j为第j种气象灾害, j=1, 2, …M; M为气象灾害种类的总数, 此处M=5; Hijp为第p个时段内第i年第j种气象灾害出现的强度。

Hijp的计算办法是:当第p个时段内第i年第j种灾害指标出现的持续时间不足3 d时, 该灾害没有发生, 记灾害强度值Hijp=0;当持续时间刚好为3 d时, 灾害已经发生, 记Hijp=1;当持续时间超过3 d时, 每超过1 d则强度值加上1, Hijp的最大值=12(单个时段长度)-3(指标值长度3 d)+1即等于10;如该时段内灾害多次发生, 则先分别用上述办法统计各自的强度值, 然后累加求得Hijp值。

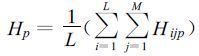

按照上述方法可以求算出全国各地逐个时段内天气综合危害指数的分布规律, 并从中确定各地哪些时段有利于杂交制种的安全扬花授粉。笔者分析计算了湖南全省98个气象台站的天气综合危害指数的分布状况, 并结合生产实践经验从中找出了是否适宜制种的危害指数临界指标值。图 1是湖南省4个代表站点危害指数的年内分布曲线。根据生产经验, 图 1中指数值在4.0以下时制种产量比较理想; 在4.0~8.0之间时产量一般; 超过8.0后产量不高, 不适宜制种。

|

|

| 图 1. 湖南省4个代表站点的制种扬花天气综合危害指数分布曲线 | |

3 时空择优气候服务系统的设计与研制 3.1 时空择优的技术思路

上述两段安全期是相互关联的, 其中, 育性安全期为第一安全期。在确定制种区域与季节、时段时, 首先按照育性安全期的需要, 安排好制种的安全性区域与时段; 然后结合扬花安全期的需求, 从中挑选出适宜性区域与时段。

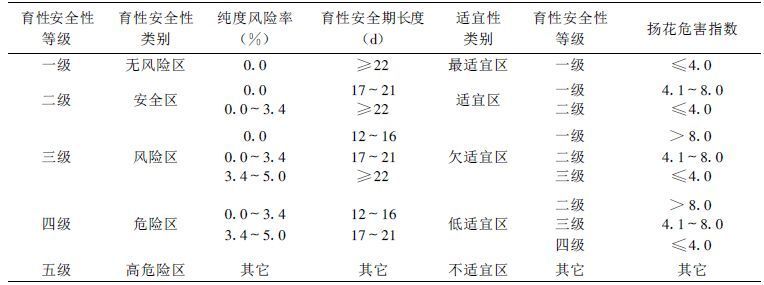

3.2 制种安全性、适宜性的分区指标根据前面对两段安全期的诊断分析, 结合湖南省的生产实践, 笔者提出了两系杂交稻制种安全性与适宜性分区的两组指标[11] (表 1), 供参考。

|

|

表 1 两系杂交稻制种安全性与适宜性分区等级标准 |

3.3 气候服务系统的设计与研制

采用Visual Basic语言研制了一个功能齐全、自动化程度高、界面友好的两系杂交稻种子生产的时空择优气候服务系统。使用该服务系统时, 用户只需用鼠标点击选择相应的参数, 系统就会自动求取相应的结果, 并将结果用彩色图表显示出来, 直观方便。系统使用了GIS图层管理控件, 具有较强的数据更新和动态查询功能。

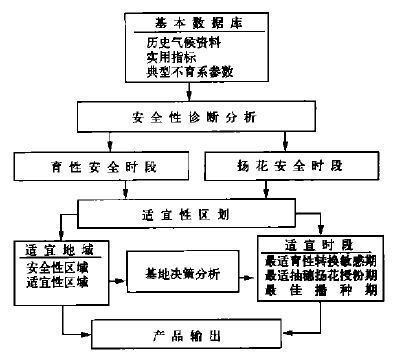

该系统包含安全性诊断分析与基地生产决策服务两大部分, 共6个功能模块。先利用历史气候资料数据库对各地的育性安全期与扬花安全期进行诊断分析, 然后利用表 1的分级标准从中筛选出适宜的制种区域 (基地) 与相应的时段, 再综合育性安全期与扬花安全期的长度找出两者的最佳配置, 最后由此确定最适宜的不育系育性转换敏感期、亲本扬花授粉期与相应播种期 (图 2)。

|

|

| 图 2. 系统的运行思路流程图 | |

4 时空择优气候服务系统在湖南省的应用

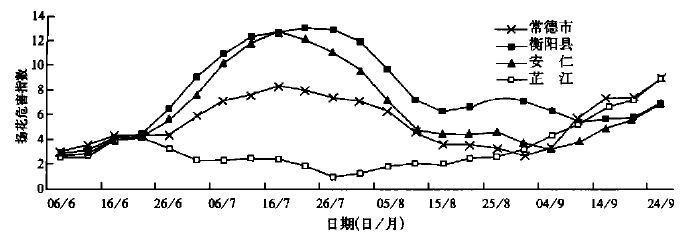

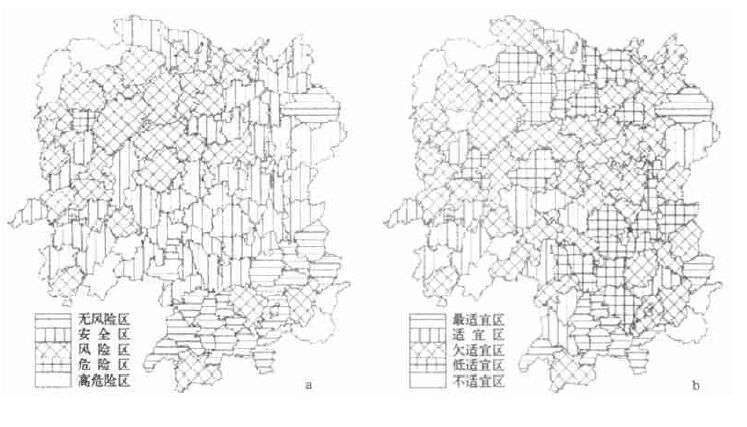

应用上述系统, 笔者制作了湖南省两系杂交稻制种生产高纯高产双目标的适宜气候区划[11] (图 3), 从中找到了适宜的制种基地及其最佳的生产时段[11] (表 2)。

|

|

| 图 3. 湖南省两系制种的安全性 (a) 与适宜性 (b) 行政分区图 (起点温度:23.5 ℃) | |

|

|

表 2 湖南省9个最适宜区的有关制种参数一览表 (起点温度:23.5 ℃) |

4.1 起点温度23.5 ℃的安全性与适宜性区域

以临界起点温度指标23.5 ℃的不育系为例, 图 3a可见, 对于23.5 ℃指标的不育系, 湖南省的无风险区主要分布在26.5°N以南的湘东南低海拔区, 其中以阳明山以南区域为重点。有17个县 (市) 可以无风险制种; 岳阳、长沙、邵阳一线以东大部为安全区, 以西大部为危险区, 局部为安全区与风险区; 西北角、西南角与东南角局部为高危险区。

图 3b可见, 在综合考虑扬花安全期后, 得到的制种适宜性区域比仅考虑纯度的安全性区域要少了一半左右。湖南中部偏东的以长沙、衡阳、邵阳等市为主的周边广大丘冈盆地低海拔区, 湘南郴州、永州等市的一些偏北县 (市), 均因扬花危害指数过高而影响了产量, 也不大适宜制种。因此, 对23.5 ℃的不育系而言, 全省仅有阳明山以南为主的9个县 (市) 为最适宜区; 适宜区也仅存有湘东南、湘西南的16个县 (市)。

4.2 起点温度23.5 ℃的适宜时段表 2可见, 23.5 ℃指标的不育系, 在湖南的9个最适宜制种县 (市) 中, 育性最佳时段大致分为2段, 一段在7月份, 一段在8月份。7月份有4个县市, 其中江永、临武、宜章3县的最佳时段大致相同, 均应安排在7月15日 (敏感期中值) 前后, 适宜高度在300 m以下。此种安排下安全期长度22~28 d, 扬花高峰期在7月25日左右, 扬花危害指数仅1~3;炎陵县的育性最佳时段在7月20日 (敏感期中值) 前后, 适宜高度在250 m以下, 安全期长度22 d, 扬花高峰期在7月底左右, 危害指数仅0.50。8月份有8个县市, 其育性最佳时段都很接近, 中值在8月10日前后, 适宜高度平江在100 m以下, 其余县市在300m以下, 安全期长度22~27 d, 扬花高峰期在8月20日左右, 危害指数仅1.5~3.8。

5 结束语以上分析表明, 适宜两系杂交稻制种的气候生态区并不多, 对于起点温度23.5 ℃的实用两系不育系而言, 湖南全省98个气象站所在的县 (市) 中仅有9个比较理想, 16个比较适宜, 其余均不大适合。即使是安排在9个最适宜县 (市) 区制种, 适宜的海拔高度也在300 m以下, 扬花高峰期应安排在8月20日左右 (部分可在7月25日左右)。因此, 两系制种必须将生产安排在这些适宜气候区域的适宜时段内, 如果将生产安排在其它非适宜区或适宜区内的非适宜时段, 都可能导致制种失败, 要么出现杂种不纯, 要么制种产量低而不稳。国内在十多年两系杂交稻推广过程中, 种子生产上常常出现大的问题, 原因也就在于此。与三系杂交稻相比, 两系杂交稻的种子生产尤其需要寻找适宜的气候生态区、确定适宜的生产时段, 以便尽量减小气候风险。

以上分析还表明, 对于起点温度较低的实用两系不育系而言, 利用笔者研制的时空择优技术与相应的诊断分析业务系统, 可以在长江流域范围内找到不少风险极小、面积较大的制种基地。起点温度23.0~23.5 ℃的不育系, 在湖南境内的这种适宜稻田面积超过了66700 hm2, 可以供生产几个省使用的杂种。只要将生产安排在这些地域的适宜时段, 两系杂交稻种子生产上的风险就完全可以控制在可以接受的程度, 既能保证制种纯度的安全性, 又可保证获取较为理想的制种产量。

致谢 此项研究得到了袁隆平院士的热心指导与大力支持, 深表感谢!| [1] | 袁隆平. 选育水稻光、温敏核不育系的技术策略. 杂交水稻, 1992, 7, (1): 1–4. |

| [2] | 周广洽. 温敏核不育水稻的光温生态生理学. 长沙: 湖南师范大学出版社, 1996: 1-17. |

| [3] | 李训贞, 周广洽. 光长和温度对光温敏核不育水稻育性转换的互作效应研究. 湖南师范大学学报, 1993, 16, (2): 175–179. |

| [4] | 汪扩军, 李玉祥, 杨治惠, 等. 两用核不育水稻育性温光性与指标的鉴定研究. 湖南农业大学学报, 1996, 22, (5): 415–420. |

| [5] | 罗孝和, 白德朗. 两系杂交水稻的选育. 杂交水稻, 2000, 15, (培矮64S研究及其应用论文选编): 10–12. |

| [6] | 刘敏, 尹正旺, 倪国裕, 等. 光敏核不育系育性转换的光温反应特性研究. 中国农业气象, 1995, 16, (5): 12–16. |

| [7] | 汪扩军, 李玉祥, 张茂哲, 等. 培两优组合制种的气象问题研究. 湖南农业大学学报, 1996, 22, (6): 528–532. |

| [8] | 夏永华. 高温对杂交水稻制种扬花授粉的影响及应付措施. 杂交水稻, 1999, 14, (增刊): 17–18. |

| [9] | 许世觉, 唐建初, 王伟成. 培矮64S系列组合制种高产技术的研究与实践. 杂交水稻, 2000, 15, (培矮64S研究及其应用论文选编): 62–67. |

| [10] | 黄四齐, 邹建平, 邓家义, 等. 两系杂交早稻香两优68高产制种技术. 杂交水稻, 1998, 13, (繁殖制种技术专辑): 59–63. |

| [11] | 汪扩军,帅细强.袁隆平.湖南省两系杂交稻制种的适宜区域与时段.杂交水稻,2000,15(6):14~ 17. |

2003, 14 (1): 93-100

2003, 14 (1): 93-100