国家气象中心,北京 100081

2. National Meteorological Center , Beijing 100081

20世纪80年代初全球气候出现增暖, 近20年是20世纪全球最暖的时期[1~2]。我国近年的气温也呈上升趋势, 但变暖的进程并不与全球完全同步[3]。已有的研究表明, 自1880年以来我国气温呈上升趋势, 增暖幅度为每100年0.1 ℃, 而全球增暖的幅度为每100年0.6±0.2 ℃[4~6], 可见我国增暖的幅度要比全球低。另有研究指出, 我国20世纪以来40年代为暖期, 80年代以后又开始增暖[7~8], 90年代末期我国的气温达到近百年来最暖的时期[9]。另外我国各区域的气温变化也不尽相同, 80年代北方的气温比1951~1980年气候平均值高1 ℃, 而南方的一些测站, 特别是西南地区却比气候平均值低0.5 ℃。

以往的研究并没有注重研究80~90年代我国气温增暖的进程, 90年代与80年代气温变化的主要差异的研究则更少。为此, 本文使用严格的统计检验对近50年我国年平均气温及冬、春、夏、秋四季的气温变化特征进行分析, 重点研究90年代与80年代气温变化的主要差异及其增暖的进程。

1 资料和方法本文使用的基本资料是国家气候中心预测室提供的1951~2000年中国160个测站的各月及年平均气温。

本文中检验两个年代段气温是否存在显著性差异使用的统计检验是u-检验[10], 统计量u遵从标准正态分布, 给定显著性水平α, 若u >uα, 则认为两个年代段气温之间存在显著性差异, 显著性水平取为α=0.05时, uα=1.96, α=0.10时, uα=1.645。

使用线性趋势考察气温序列上升或下降趋势变化, 即xi=a +bti, 其中a, b用最小二乘进行估计。回归系数b的符号代表气温的趋势倾向, b的符号为正时, 表示随着时间t的增加气温序列x呈上升趋势, b的符号为负时, 表示随着时间t的增加气温序列x呈下降趋势。判断变化趋势的程度是否显著, 需要用时间ti与变量xi之间的相关系数r进行显著性检验。给定显著性水平α, 若︱r ︳>rα表示x随t的变化趋势是显著的。

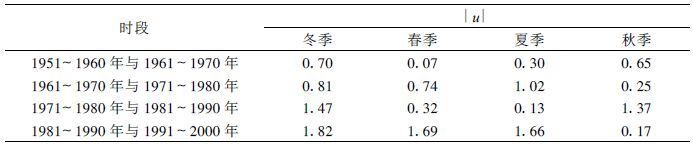

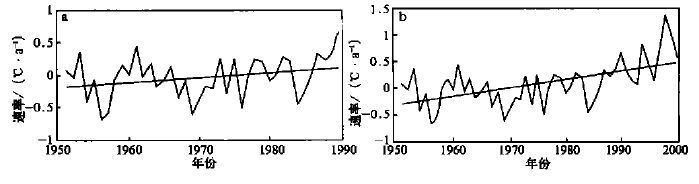

2 年平均气温变化图 1为1951~2000年我国年平均气温距平及其各10年段的平均值。由图可以看出, 近50年来我国年平均气温总体呈上升趋势, 但80年代之前年代际变化并不明显。1951~1960年的气温距平的平均值为-0.12 ℃, 1961~1970年为-0.10 ℃, 1971~1980年为-0.04 ℃, 1981~1990年为0.14 ℃, 1991~2000年为0.57 ℃, 可见从80年代起气温距平的平均值由负值变为正值, 而且, 1991~2000年的平均值比其它10年段的平均值高出许多。

|

|

| 图 1. 1951~2000年我国年平均气温距平变化 | |

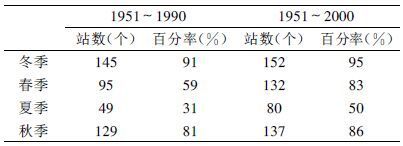

我国的气温究竟是20世纪80年代还是90年代开始出现突变急剧增暖的呢?为此, 我们使用u-检验分别对近50年两两10年段间的气温距平的平均值有无显著差异进行检验, 取显著性水平α=0.05, uα=1.96。表 1列出计算得到的每两个10年段间的u统计量值。由表 1可以看出, 80年代与70年代段的|u|值确实比前几个1 0年段间的|u|值大了许多, 但是其绝对值并没有超过α=0.05的显著性水平。这一结果表明, 尽管80年代我国气温呈现较明显的上升趋势, 但没有超过统计显著性水平。而90年代与80年代段的|u|值为2.69, 大大超过α=0.05的显著性水平, 因此从严格的统计意义上讲, 我国气温是在90年代才出现显著增暖的。

|

|

表 1 1951~2000年每两个10年段平均值的u统计量值 |

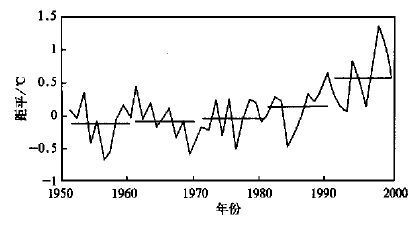

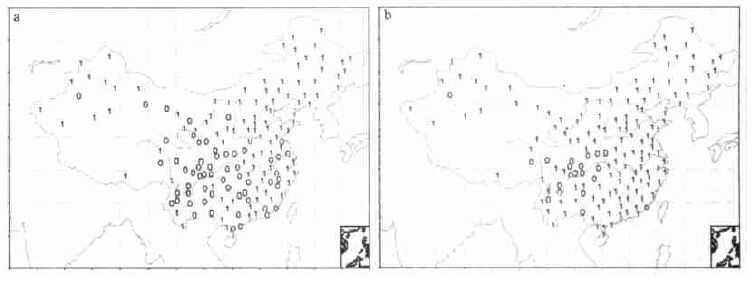

为了进一步了解我国气温变化的区域分布状况, 我们对全国160站近50年各个10年段间的气温的差异进行了u-检验, 将|u|值超过α=0.05的显著性水平的站记为“1”, 没有超过α=0.05的显著性水平的站记为“0”。检验结果表明, 80年代与70年代相比, 在160个站中有3 5个站的气温差异超过α=0.05的显著性水平, 主要位于东北及华北地区 (图略)。从90年代与80年代u-检验结果 (图 2) 来看, 大多数测站两个年代的气温差异超过α=0.05的显著性水平。表明90年代我国大部分地区的气温出现了显著的变化。

|

|

| 图 2. 20世纪90年代与80年代我国气温统计检验分布 (标“1”的站点为|u|值超过0.05显著性水平, 标“ 0”则未超过0.05显著性水平) | |

图 3a、b分别是1951~1990年和1951~2000年两个时段年平均的气温距平序列的线性趋势。比较两时段的回归直线可以看出, 90年代以前我国气温虽然也呈上升趋势 (图 3a), 但上升幅度不大, 速率为0.008 ℃/a, 相关系数为0.28, 没有超过0.05显著性水平 (α0.05=0.3044)。加入90年代资料后上升趋势十分显著 (图 3b), 上升速度很快, 速率为0.02 ℃/a, 相关系数为0.56, 远远超过0.001显著性水平 (α0.001=0.4433)。由此可见, 在我国近50年的增暖进程中, 90年代的急剧增温做出了显著的贡献。

|

|

| 图 3. 我国年平均气温距平序列线性趋势 (a)1951~1990年, (b)1951~2000年 | |

图 4是1951~1990年和1951~2000年两时段全国160个测站年平均气温的线性趋势分布图。图中标“1”表示该站为正倾向, 标“0”表示该站为负倾向。在1951~1990年40年段的线性趋势分布中, 有65 %的站点呈正倾向即气温为上升趋势, 有35 %的站点是负倾向即气温呈下降趋势。由图 4a看出, 90年代以前, 东北、华北、长江以北及新疆大部地区气温呈上升趋势, 江南、西南及西北地区气温为下降趋势。在将资料延续至2000年即1951~2000年的50年时间段的线性趋势分布中 (图 4b), 气温为上升趋势的站点为88 %, 仅有12 %的站点的气温为下降趋势。也就是说, 进入90年代, 全国有23 %的站点由偏冷转变为暖。从图 4b中看到, 这种转变主要出现在江南地区。西南地区的气温变化与全国大部地区的趋势相反仍维持着下降趋势。由此可见, 我国90年代的气候急剧增温, 主要是长江以南地区由偏冷转变为偏暖的趋势变化引起的。

|

|

| 图 4. 我国年平均气温线性趋势分布图 (图中标“ 1”为上升趋势, “ 0”为下降趋势) (a)1951~1990年, (b)1951~2000年 | |

3 各季增暖进程的差异

本文用1、4、7、10月的气温距平表示冬、春、夏、秋四季的气温变化。分析我国四季气温变化的差异, 讨论四季增暖的进程, 进而说明各个季节的气温变化对90年代我国气候增暖所起的作用。表 2列出了1951~2000年每两个10年段间四季的u统计量值。由于各季节的u统计量值普遍比年平均的小, 因此这里取显著性水平α=0.10, uα=1.654。

|

|

表 2 1951~2000年每两个10年段我国四季温度变化值u统计结果 |

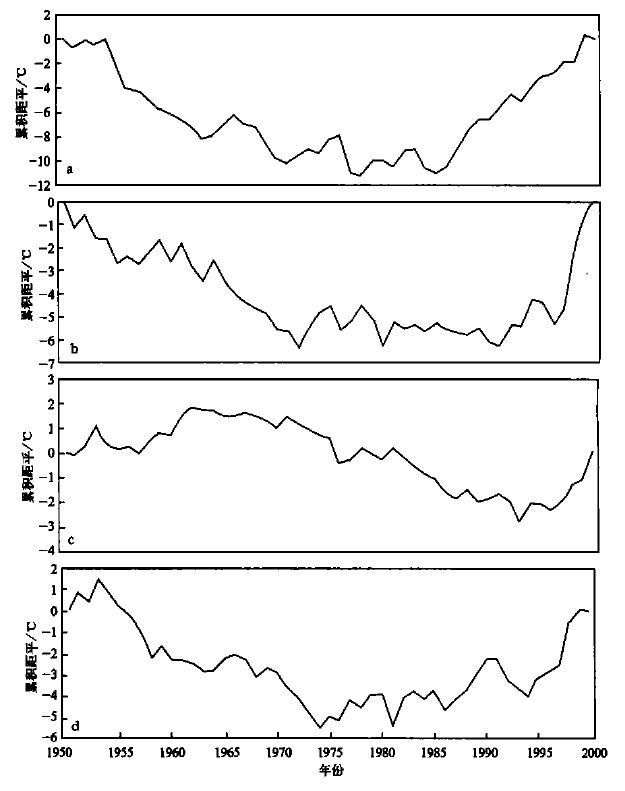

由表 2可见, 近50年来我国四季的气温变化存在比较明显的差异。冬季80年代段与70年代段的|u|值是四季中最大的, 且80年代的冬季气温与70年代相比有了较大的差异。由图 5a给出的1951~2000年冬季气温的累积距平曲线可以清楚地看出, 我国冬季气温在80年代中期就开始增暖。90年代段与80年代段气温的|u|值为1.82, 超过了α=0.10的显著性水平, 说明90年代冬季增暖幅度比80年代显著增加, 而且90年代冬季气温在持续攀升, 上升趋势一直维持至今。

|

|

| 图 5. 1951~2000年冬 (a)、春 (b)、夏 (c)、秋 (d) 四季气温累积距平 | |

春季的增暖进程与冬季有所不同。由表 2看出:80年代段与70年代段间的|u|值较小, 说明80年代春季气温与70年代相比并没有明显的变化; 90年代段与80年代段之间的|u|值为1.69, 超过了α=0.10的显著性水平, 说明90年代春季气温与80年代相比有了显著的变化。从图 5b看出, 春季增暖是在1992年开始的, 期间还有波动, 1997年以后增暖趋势直线上升。

夏季的增暖进程与春季类似。但70年代段与60年代段之间的|u|值比其它季节大得多, 表明70年代我国夏季气温发生过较显著的变化。从图 5c看出, 60年代夏季气温是呈上升趋势的, 而到70年代转为下降趋势, 经过整个80年代并一直持续到90年代前期。因此, 70年代与60年代相比, 我国夏季气温存在显著差异, 而70年代和80年代夏季气温均处在下降趋势, 两时段的差异较小。90年代段与80年代段之间的|u|值是1.66, 超过α=0.10的显著性水平, 表明90年代夏季气温与80年代的气温有了显著的不同。由图 5c看出, 1994年以后夏季增暖十分迅速。

秋季大部分时段的增暖进程与冬季相同, 但1980~1990年段的|u|值比冬季小得多。秋季80年代段与70年段之间的|u|值较大, 虽然没有超过α=0.10的显著性水平, 但至少说明这两时段的气温存在较显著的差异, 这一特征与冬季相同。与冬季不同的是, 90年代段与80年代段之间的|u|值较小, 即表明两时段的气温变化差异较小。在图 5c中清楚地反映出这种变化进程, 在1986年秋季气温呈现上升趋势, 90年代初有波动, 但90年代的总趋势是与80年代基本一致的, 且增暖的幅度不象冬季那样显著。因此, 两时段之间的|u|值较小。

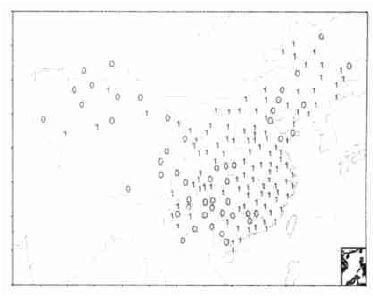

另外, 还可以从气温变化趋势的空间分布来考察各个季节增暖进程的差异。表 3给出了全国160个站的冬、春、夏、秋季1951~1990年和1951~2000年时段气温呈上升趋势的站点数及其占总站数的百分率。

由表 3可见, 90年代以前全国大部地区的冬季气温就已呈上升趋势, 仅有9 %的站点是呈下降趋势。以后, 冬季气温增暖范围又有所增加, 全国只有5 %的站点为下降趋势, 主要位于四川、云南的西部 (图略)。

|

|

表 3 1951~1990年和1951~2000年每两个时段四季气温呈上升趋势的站数及其百分率 |

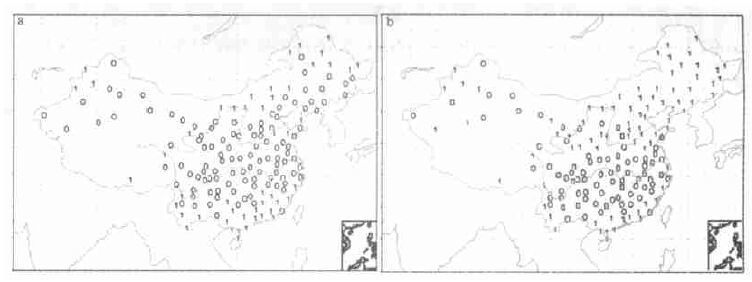

春季两个时段气温趋势变化的差异是4个季节中最明显的, 90年代以前只有59 %的站点呈上升趋势, 90年代以后上升趋势的站点增至83 %, 也就是说, 90年代以后我国有24 %站点的春季气温由偏冷趋势转为偏暖。图 6a、6b分别是1951~1990年和1951~2000年段的春季气温线性趋势分布, 由图 6a看出, 90年代以前江南东部、四川、云南的气温是呈下降趋势的, 90年代以后增暖趋势向江南东部扩展, 至此我国东部春季气温均呈现为上升趋势 (图 6b)。

|

|

| 图 6. 春季气温线性趋势分布图 (图中标“ 1”为上升趋势, “0”为下降趋势) (a)1951~1990年, (b)1951~2000年 | |

夏季增暖趋势在四季中最弱, 但两个时段的增暖范围的差异较大, 90年代以前全国只有31 %的站点呈现上升趋势, 90年代以后增加到50 %, 说明90年代以来, 有19 %站点的夏季气温由冷转变为增暖趋势。图 7a、b分别是1951~1990年和1951~2000年段的夏季气温线性趋势分布。由图 7a可以看出, 90年代以前, 夏季主要是东北、江南南部及华南呈现增温趋势, 90年代以后增暖趋势由东北部地区向华北及西北地区扩展 (图 7b)。

|

|

| 图 7. 夏季气温线性趋势分布图 (图中标“ 1”为上升趋势, “0”为下降趋势) (a)1951~1990年, (b)1951~2000年 | |

秋季情景与冬季类似, 90年代以前, 有81 %的站点的气温呈上升趋势, 90年代以后增暖范围又有所扩大, 上升趋势的站点增到86 %。

4 结论(1) 统计检验结果表明, 我国气候的增暖是从20世纪80年代后期开始, 90年代则进入急剧增暖时期。90年代与80年代年平均气温的增暖的主要差别是, 80年代增温范围较小, 主要出现在东北、华北等北方地区, 增暖强度不十分显著。90年代全国大范围增暖, 特别是长江以南地区经历了由偏冷向偏暖趋势的转变。

(2) 我国四季气温变化趋势和增暖的进程存在明显差异。冬季增暖开始时间最早、幅度最大、持续时间最长。而90年代我国气候增暖急剧加速, 除了冬季气温持续攀升的作用外, 90年代春、夏、秋季气温上升, 特别是春、夏季增暖幅度加大、增暖范围扩大, 对90年代我国气候增暖加剧起到很大的作用。秋季增暖的进程与冬季类似, 只是90年代增暖幅度不如冬季显著。春、夏季虽然增暖开始时间晚, 但90年代的增暖幅度明显加大、增暖区域也明显扩展。

| [1] | Hansen J, Ruedy R, Glascoe J, et al. GISS analysis of surface temperature change. J. Geophys. Res., 1999, 104: 30997~31022. |

| [2] | 曾昭美, 严中伟. 本世纪全球增暖的显著性分析. 应用气象学报, 1999, 10, (增刊): 23–33. |

| [3] | 魏凤英, 曹鸿兴. 中国、北半球和全球的气温突变分析及其趋势预测研究. 大气科学, 1995, 19, (2): 140–148. |

| [4] | 王绍武. 近百年气候变化与变率的诊断研究. 气象学报, 1994, 52, (3): 261–273. |

| [5] | 王绍武, 叶瑾琳, 龚道溢. 近百年中国气温序列的建立. 应用气象学报, 1998, 9, (4): 392–401. |

| [6] | 王绍武. 现代气候学研究进展. 北京: 气象出版社, 2001. |

| [7] | 陈隆勋, 朱文琴, 王文, 等. 中国近45年来气候变化的研究. 气象学报, 1998, 56, (3): 257–271. |

| [8] | 唐国利. 我国气温标准序列的趋势变化分析. 见:85-913项目02课题论文编委会编著. 气候变化规律及其数值模拟研究论文(第一集). 北京:气象出版社,1996. 196~199. |

| [9] | 龚道溢, 王绍武. 1998年:近百年来中国最暖的一年. 气象, 1999, 25, (8): 1–3. |

| [10] | 魏凤英. 现代气候统计诊断与预测技术. 北京: 气象出版社, 1999. |

2003, 14 (1): 79-86

2003, 14 (1): 79-86