城市热岛是在局地天气条件和城市特征的下垫面及人为热的共同作用形成的。下垫面是气候形成的重要因素, 它与空气间存在着复杂的物质交换和能量交换, 又是下层空气运动的边界面。市区下垫面的粗糙度比郊区大, 蓄热能力比郊区高, 但储藏水分的能力比郊区低, 这对空气的风向、风速、温度、湿度等都有很大的影响。再加上城区人口密集, 工业生产、机动车行驶和居民生活排放了大量的人为热和温室气体, 使城区的能量平衡与郊区不同。

长期以来, 很多学者对城市边界层热岛问题以及人类对城市热岛的影响进行了大量的观测和理论研究。周明煜等[1]曾用观测资料对北京地区热岛和热岛环流特征做了初步分析。周淑贞等[2]以上海为研究对象, 对城市气候进行了系统深入地研究, 揭示了市区风温湿等气象要素的特征及人为因素的影响。James L.McElroy[3]用一个稳定状态的剖面数值模式来模拟美国俄亥俄州哥伦布的城市夜间大气边界层的热力结构, 将人为热考虑为净辐射通量的15 %~40 %(3月)。Nelson L.Seaman等[4]用MM4和理想化的初始热力扰动及真实的三维可变初始侧边界条件, 较好的再现了城市温度场和流场的特征。孙旭东等[5]结合西安市估算出的人为能源消耗进行数值模拟, 并评估了由于城市能源消耗总量的增加对未来城市热岛的影响, 但仅将热源当作常数处理, 而实际的人为热源是有日变化的。

本文采用非静力平衡的中尺度模式MM5第三版对北京2001年1月11日至12日的城市热岛进行数值模拟, 重点考虑具有日周期变化的人为热源对城市热岛的影响。

1 模式简介及参数处理MM5是一个由PSU和NCAR发展起来的有限区域中尺度模拟系统, 具有非静力的动力框架和多重嵌套功能, 有多种云物理和边界层等物理过程及四维同化功能, 已广泛的应用于理论和实时研究, 其中包括对季风、台风和气旋的数值模拟, 也可以用来研究中尺度对流系统、锋、山谷风、城市热岛等中-β和中-γ系统。

此次数值模拟模式采用双向反馈的三重嵌套网格, 格距分别为:27 km、9 km、3 km。所取的中心点为39.9°N, 116.4 °E, 格点数为76 ×67, 最小区域的计算范围为39.0°~40.8°N, 115.0°~117.7°E, 包括北京市区和大部分郊区及河北的一部分。模式在垂直方向取了28层 (σ坐标)。边界层方案为高分辨率行星边界层方案; 湿物理过程为显式的混合冰相过程; 侧边界条件为张弛的流入/流出侧边界。模式积分的起始时间为2001年1月11日08:00(北京时, 下同), 共积分36 h。

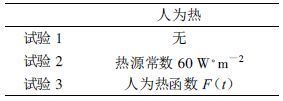

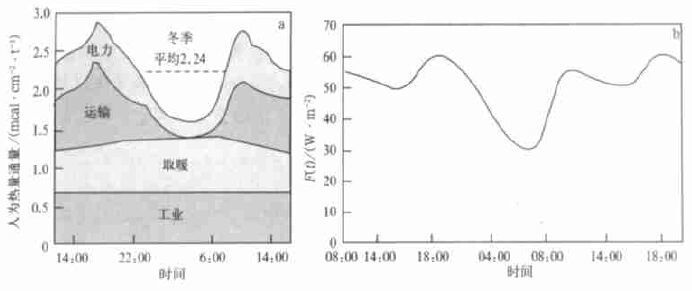

2 输入资料及处理 2.1 地形资料将实测的分辨率为200 m ×200 m北京市地表利用和建筑物高度用双线性的方法插值到模式原有的地表利用中和地形高度中。实测北京的地表利用有以下几种:水泥地和柏油路及混凝建筑、农田、公园和草地、落叶林、常绿林、湿地、水体、荒地。图 1为北京水泥地和柏油路及混凝建筑的地表利用的分布图。从图中可以看出, 北京市区大部分为水泥等构成的不透水地面, 水分不易下渗储存, 使得城市中可供蒸发的水分比郊区少, 可以将获得的净辐射更多的用于下垫面增温及向空气输送。插值时, 对于建筑物高度, 保留插值到每个格点内的最高值; 对于地表利用, 保留插值到每个格点内地表利用所占比例最多的种类。

|

|

| 图 1. 北京实测地表利用图 (分辨率:200 m ×200 m, 黑色区域代表水泥地和柏油路及混凝建筑地面, 白色为非水泥下垫面) | |

2.2 气象场资料及初步诊断

模式所用的背景场初始资料为2001年1月11日08:00的NCEP 1°×1°格点资料, 再用常规的探空、地面测站资料和北京地区自动气象观测站的温度和风场资料在背景场的基础上进行再分析, 形成初始场。此时刻500 hPa高度场 (图略) 分析表明, 在北京上空盛行平直的偏西气流, 气压梯度小, 天气形势稳定, 有利于形成城市热岛。根据模式的需要, 还加入了一周一次的全球海温1°×1°格点资料。

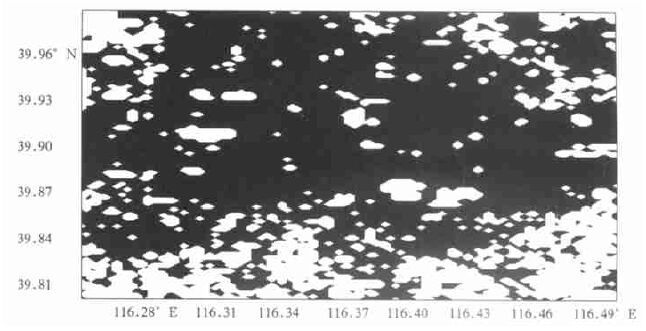

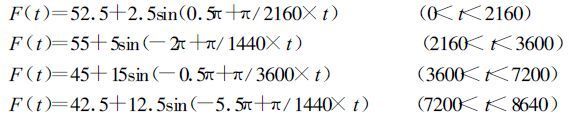

用2001年1月11日和12日08:00、20:00的MICAPS地面观测站与北京自动观测站气温资料合成分析地面气温状况, 合成分析表明在北京都会有一个高温中心, 比周边地区高1°~2℃。图 2a为1月12日08:00的温度及测站分布图, 3位数 (数值<250) 为自动气象观测站号, 5位数是MICAPS地面观测站号。从图中可以看出, 热岛中心温度为262K, 中心位于39.85°N, 116.35°E。

|

|

| 图 2. (a) MICAPS地面观测站与北京自动观测站合成气温图 (2001年1月12日08:00, 单位:K), (b) 城区自动站平均气温减去郊区自动站平均气温 (2001年1月11日08:00到12日20:00) | |

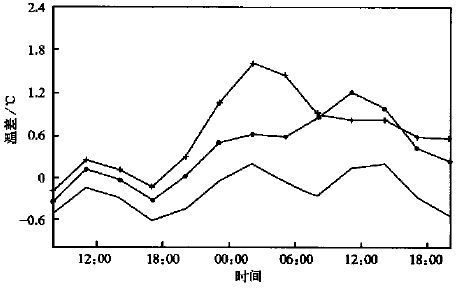

城市热岛强度是以热岛中心气温减去同时间同高度附近郊区的气温差值来表示的。用这个时段城区自动气象站观测到的平均气温减去郊区自动气象站的平均气温, 得到温差随时间的变化曲线, 可以反映城市热岛强度的日变化。为了减弱短波的扰动, 对曲线进行一次三点平滑 (图 2b)。在这里, 用了天安门、青年湖、东直门、官园、四元桥、十八里店、永定门、丽泽桥、公主坟、白家庄、紫竹院、古观象台、大观园等13个城区站及门头沟、房山、石景山、斋堂、丰台等5个郊区站的资料, 有的郊区站由于站点海拔高度与城区站相差太多, 故没有使用。这是一个比较强的热岛的日变化图, 11日中午热岛强度为负值, 从下午18:00开始, 热岛强度迅速增加, 到午夜00:00热岛强度达到最大, 为3℃, 从早晨07:00开始, 热岛强度迅速减弱, 到12日中午, 热岛强度又为负值, 18:00以后, 强度开始向正值变化。城市热岛强度的这种日变化主要与城郊下垫面性质不同而引起的热量的收支状况不同有关; 一般郊区在日落后净辐射值转为负值, 而城区下垫面白天积蓄的热量多, 晚间风速又比郊区小, 不利于热量向外扩散, 使得城市夜间气温下降比郊区慢, 形成夜间城市热岛; 随着辐射冷却过程不断进行, 城区和郊区的温差逐渐缩小; 日出后, 郊区土壤热容量小, 增温率大于市区, 使得温差明显减小, 到了中午前后, 湍流增强, 城区和郊区的气温基本接近, 有时反比郊区低点[6]。

2.3 人为热源日变化的处理城市地表面的热量收支是城市气候形成的物理基础。取城市边界层和城市覆盖层两层间的一个界面作为活动面, 建立能量平衡方程[7]:

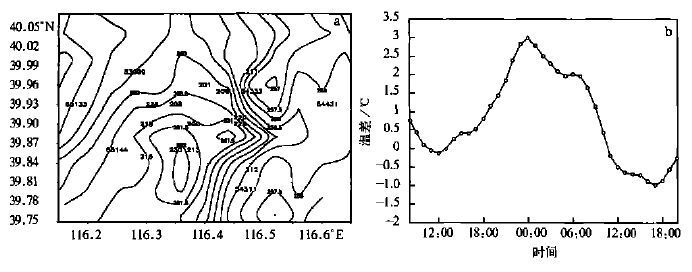

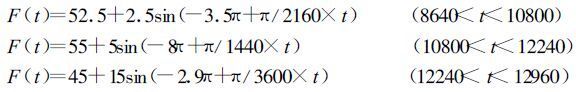

|

式中:Q*为净辐射通量, QF为人工热源项, QH为湍流感热通量, QE为潜热通量, ΔQS为下垫面储热量, ΔQA为感热平流量。此处只讨论其中的人为热源项。人为热的来源包括由人类生活和生产活动及生物新陈代谢所产生的热量, 一般最后一项可忽略不计。采用Torrance等[8]的分类方法, 将人为热的种类按来源分为以下4类:空调取暖、电力、交通运输、工业。人为热的日变化主要由于空调取暖、电力、交通运输等人为热源的昼夜变化所决定。工业排放的人为热可作为常数处理。Harrison等[9]曾指出伦敦的人为热的排放量以夜间05:00最低, 白天有两个高峰, 08:00和17:00, 最高值与最低值相差大概为2.5倍, 与图 3a美国城市人为热日变化的形势是相似的。我们可以认为这个情况在北京也适用。而在文献[5]中, 通过调查西安市多个点源并划分面源计算出年耗能总量, 得出1983年年均人为热为18 W·m-2, 并认为年增长率为5.5 %, 则到了2001年, 人为放热增加到47 W·m-2。在本文中, 假定北京人为热的排放与西安相当, 且在夜间04:00人为热排放最低, 为30 W·m-2, 在上午08:00达到一个次高峰, 为55 W·m-2, 在下午18:00达到高峰, 为60 W·m-2, 在中午14:00, 人为热排放达到白天最低, 为50 W·m-2。其中认为工业排放为常数, 四者之和在最高值和最低值之间按正弦函数变化, 函数形如f (t)=a+bsin(φ+ωt)。其中, a为位移, b为振幅, φ为初相, ω为角频率, t为时间。如图 3(b)所示, 按时间分段求出正弦加热函数F (t), 具体形式如下:

|

|

| 图 3. (a) 冬季人为热的日变化 (以美国城市为依据)[9], (b) 人为热函数F (t) 随时间的周期变化图 | |

|

|

其中, F的单位为W·m-2, t的单位为s, π=3.1415926。

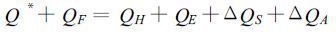

3 数值试验及结果为了检验人为热源对热岛形成的影响, 本文做了3个对比数值模拟试验, 模式参数如上所述, 试验所加入的人为热如表 1所示。

|

|

表 1 三个数值试验的人为热函数 |

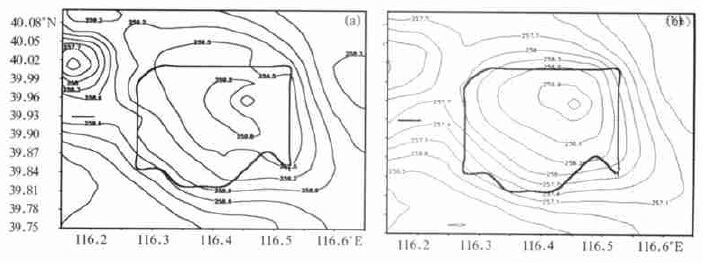

试验1~3对人为热做了不同的处理, 即在模式的地温方程中对地表利用为城市的点分别加入三种不同的人为热。地表利用为城市的点为图 4中标值为1的粗实线内的区域, 范围为39.84°~40.01°N, 116.27°~116.52°E, 加热面积近似为18.7 ×27.5 km2。图 4为试验3积分到24 h (即12日08:00) 模拟的温度场结果。从图 4可以看出, 城市大气边界层低层有一个高温中心。其中城市地表的热岛中心温度为259.8 K, 但在位置上与图 2a有些偏离。

|

|

| 图 4. 试验3积分24 h模拟的温度场结果 (单位:K) | |

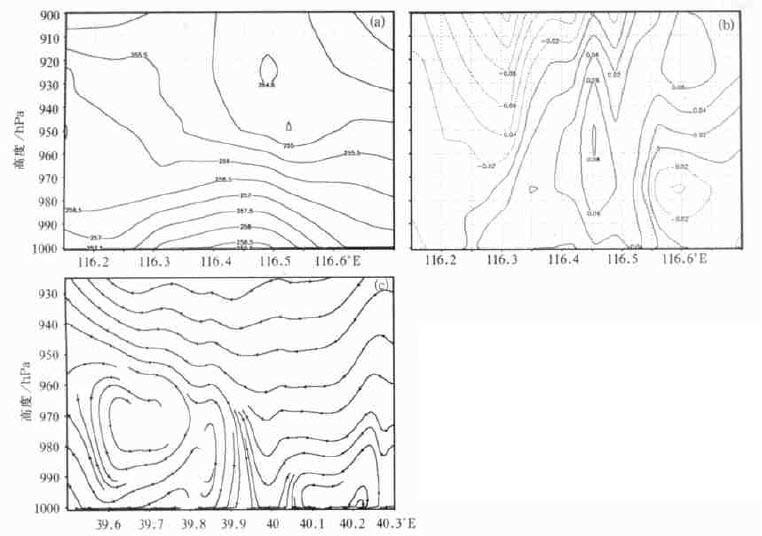

图 5a与5b为试验3模拟出的1月12日08:00沿39.9°N的温度和垂直速度的p坐标垂直剖面图, 在城区从下垫面到970 hPa高空的气温明显高于同高度的郊区气温, 热岛强度在地面最大达到1.5 ℃, 并随高度减弱。而从960 hPa开始, 市区上空气温比两侧郊区低, 并持续到900 hPa。热岛的最大垂直速度达到0.06 m·s-1, 但中心位于950 hPa左右, 比高温中心高, 高度也从下垫面上升到了900 hPa。再往上为大范围的垂直下沉气流, 在市区两侧的郊区也出现了弱的下沉气流。

|

|

| 图 5. 试验3沿39.9°N的(a) 温度 (单位:K) 和 (b) 垂直速度 (单位:m•s-1) 的垂直剖面图 (c) 沿116.4*E的水平风速分量v与垂直速度w•的流场垂直剖面图(2001年1月12日08:00) (a) 地面气温, (b)1000 hPa气温 | |

图 5c为水平风速分量v与垂直速度w沿116.4°E的p坐标流场垂直剖面图。在城区, 低层有从两侧郊区向内辐合的流场和上升气流, 到了960 hPa上升气流产生分支, 一支与背景场叠加, 气流呈波动状; 一支由城市向郊外流出并下沉, 到低层又向市区辐合, 形成一热岛环流。

从气象要素的水平场和垂直场结构来看, 中尺度模式MM5对城市热岛及热岛环流有较好的模拟能力。试验2在该时也有大致相近的结果 (图略), 试验1在此时没有模拟出热岛。

试验2和试验3不同之处在于加入试验3的人为热有日变化, 为了检验其是否对热岛有影响, 本文取点A (39.9°N, 116.4°E) 代表城区的温度模拟结果, 点B (39.7°N, 116.7°E) 代表郊区的温度模拟结果, 用点A的值减去点B的值, 得到城市热岛随时间的变化, 并对其进行了一次三点平滑 (图 6)。分析加入具有日变化人为热源的试验3的结果 (叉线), 模式由初始场开始, 经过6 h积分调整后基本达到平衡。从18:00开始, 温差开始快速增长, 到凌晨02:00达到最大值1.6 ℃, 即热岛强度达到最大, 此时正是人为加热最弱的时段。02:00以后温差开始减小, 其中从05:00到08:00是一个迅速减弱的过程, 然后温差一直处于一个缓慢减弱的阶段。温差在17:00达到最低后, 又进入一个上升的阶段。而试验2(圆线) 加入的人为热虽然更多, 但最强的热岛出现在白天, 强度仅为1.1 ℃, 虽然每时都有60 W·m-2的人为热加入。因此试验2的结果与实况相比, 热岛的出现时间和强度都有很大的差距。试验1的结果与实况也相差甚远。可见试验3的结果与实况 (图 2b) 最为接近, 这表明加入与实际情况相符的具有日变化的人为热对模拟结果有较大的改善。

|

|

| 图 6. 城区点模拟温度值减去郊区点模拟温度值随时间的变化 (无标志实线为试验1, 圆点线为试验2, 叉号线为试验3) | |

4 结论

通过对2001年1月11~12日的北京城市热岛过程的诊断分析和数值模拟, 得到如下初步的看法:(1) MM5模式对城市热岛具有较强的模拟能力。在水平方向上, 试验2和试验3均模拟出了城市大气边界层低层的高温中心。

(2) 在垂直方向上, 试验2和3模拟出的城区热岛的高温区和垂直上升气流区对应得很好; 试验3中, 市区气流上升到960 hPa后分为两支, 一支与背景场叠加, 一支从市区流向郊区, 在郊区下沉后又向市区辐合, 形成热岛环流。

(3) 加入具有日变化的周期性人为热, 模拟出的热岛强弱随时间的变化与观测结果大体一致, 尤其峰值强度和出现时间与实况更为接近, 与将人为热源考虑为常数相比, 模拟效果得到了改善。

致谢 对中国科学院大气物理研究所周玉淑博士提供的NCEP资料表示感谢。| [1] | 周明煜, 曲绍厚, 李玉英, 等. 北京地区热岛和热岛环流特征. 环境科学, 1980, 5: 12–17. |

| [2] | 周淑贞, 张超. 城市气候学. 北京: 气象出版社, 1994. |

| [3] | James L M. A numerical study of the nocturnal heat island over a medium-sized mid-latitude city (Columbus,Ohio). Bound. Layer Meteor. 1973, 27: 442~453. |

| [4] | Nelson L S, Francis L L, Numerical studies of urban planetary boundary-layers structure under realistic synoptic conditions. Journal of applied meteorology, 1989, 28: 760–781. DOI:10.1175/1520-0450(1989)028<0760:NSOUPB>2.0.CO;2 |

| [5] | 孙旭东, 孙孟伦, 李兆元. 西安市城市边界层热岛的数值模拟. 地理研究, 1994, 13, (2): 49–54. |

| [6] | 北京市气象局气候资料室编著. 北京城市气候. 北京: 气象出版社, 1992: 7. |

| [7] | Oke T R. Boundary Layer Climates. Methuen & CO. Ltd, Second Edition, 1987. 59~287. |

| [8] | Torrance K E, Shum J S W, Time-varying energy consumption as a factor in urban climate. Atmospheric Environment, 1976, 10: 329–337. DOI:10.1016/0004-6981(76)90174-8 |

| [9] | Harrison R, McGoldrick B, Williams C G B. Artificial heat release from Greater London, 1971~1976. Atmospheric Environment, 1984, 18: 2291~2303. |

2003, 14 (1): 61-68

2003, 14 (1): 61-68