由于气候变化与社会经济发展的关系极为密切,长期以来,我国政府和科学家们在气候变化对我国社会经济发展的影响研究方面做了很多工作,并在气候变暖影响研究上取得了很多成果[1, 2, 3]。

众所周知,大气中温室气体含量增加将会导致温室效应增强,引起全球气候变暖和更多的其它变化,如全球水文循环变化等。我国是一个农业大国,这就更显示出气候变暖对国民经济发展的重要性。

我国人口众多,耕地和水资源相对不足,经济发展对气候变暖非常敏感,因此进行气候变暖对我国经济发展的影响研究是非常重要的。为此,近年来,我国规划并开展了许多重大项目和课题的研究;有些研究计划还正在实施过程中。本文仅就气候变暖对我国自然植被、农业、森林、水资源、能源利用和区域海平面上升等领域影响评估研究的若干有意义的初步结果作一简要归纳与评述。

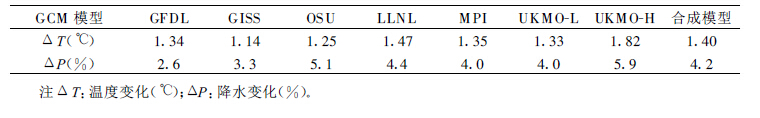

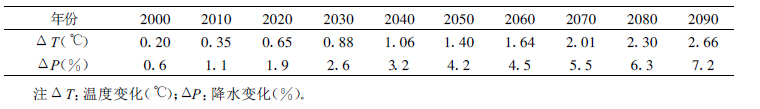

1 中国未来的气候变化情景以全球社会经济-气候影响模型(按IPCC 1992 报告中IS92a 情景设计)与7 个GCM 模型及其合成模型相结合模拟全球气候变化的方案,可以得到未来东亚和中国区域的气候变化情景[4, 5, 6]。而作为比较,把1951-1980 年标准时期的气候选用为当前气候,并进一步把2050 和2030 年选作为大气CO2 浓度将会加倍的样本年。表 1 给出了不同GCM 模型模拟的2050 年的气候变化情景及其合成情景。表 2 显示了东亚和中国地区到2030 和2050 年的温度将比当前分别上升0.88 ℃和1.40 ℃,降水将有可能增加2.6 %和4.2 %。这表明在东亚和中国地区,未来由于人类活动引起的温度变化可能比降水变化更为明显。

|

|

表 1 7 个GCM模型模拟的2050 年东亚和中国地区的气候变化情景及其合成情景 (与1951-1980 年气候相比较) |

|

|

表 2 由合成GCM导出的东亚和中国地区2000~2090 年的气候变化情景(与1951~1980 年气候相比较) |

2 对自然植被的影响

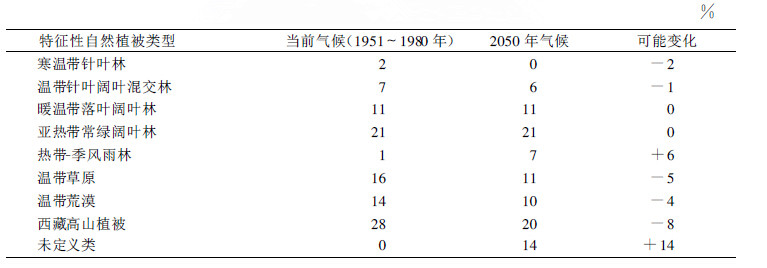

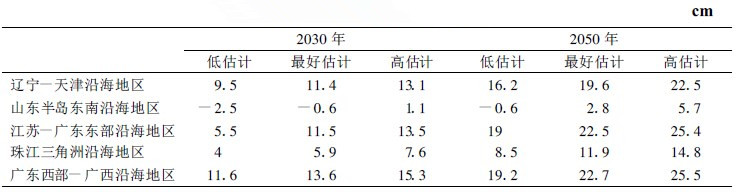

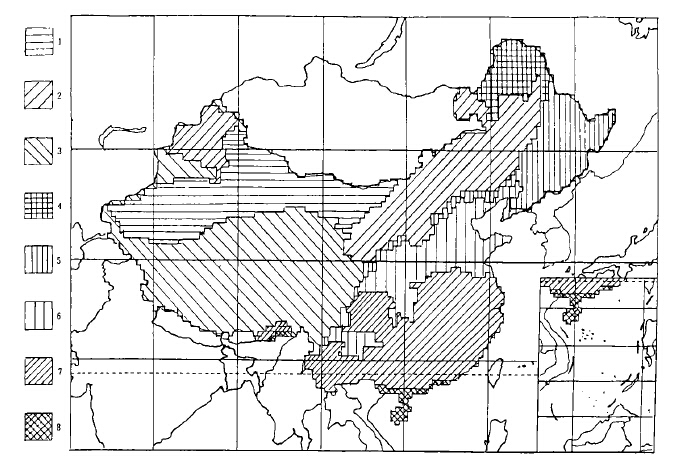

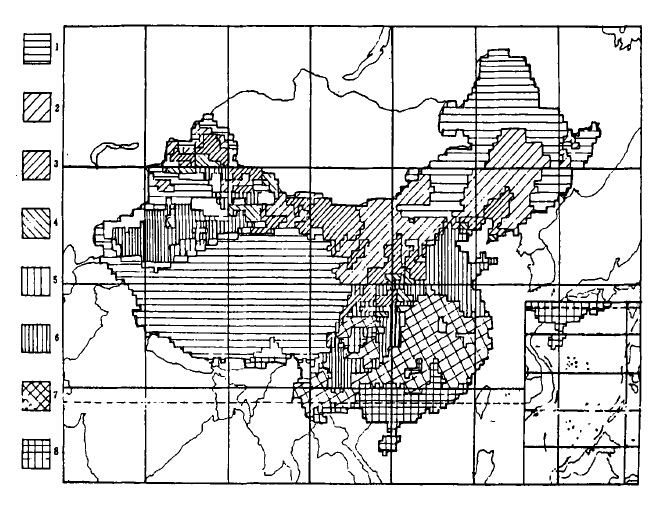

用专门为表示我国特征性自然植被类型而研制的植被-气候模式,与7 个GCM 模型模拟的2050 年的不同气候变暖情景相结合,模拟估算了人类活动引起的气候变暖对我国自然植被的潜在影响。图 1 显示了我国当前气候(1951-1980 年)下的特征性植被类型的模拟分布,此分布与植被类型的实际分布吻合很好[7, 8]。从东到西植被类型的演变正反映出一种湿度梯度的变化,东部温带针叶阔叶混交林向西逐渐转变为内蒙古的温带草原,然后再转变为新疆地区的温带荒漠。从北向南,寒温带针叶林逐渐转变为暖温带落叶阔叶林,继续往南为亚热带常绿阔叶林,最终在我国的最南部替代为热带雨林。而西南部的青藏高原地区覆盖着西藏高山植被。从图 2 可以清楚地看出,各类植被将有明显的北移,南方的热带雨林范围将扩大,东北地区的寒温带针叶林和西南地区的西藏高山植被将缩小。在我国西北地区(新疆等),由于温度相对增加较多,所增加的降水不足以弥补由于温度增加引起的蒸发蒸腾所需耗失的水分,所以这个地区的气候将会比现在变得更加干热。因此,相应的特征性植被将可能从现在的温带荒漠或草原转变为暖温带或亚热带荒漠。这将会给西北大部分地区的经济可持续发展,如畜牧业生产,带来很大困难。总的来说,尽管不同的气候变化情景下模拟预测的植被类型变化各不相同,但所有模拟结果均表明特征性植被类型的分布将会发生重大变化(表 3),而这些植被类型的转移变化将会对土地利用带来很大的影响[4, 5, 9, 10]。

|

|

|

图 1. 当前(1951-1980 年)气候下,我国特征性植被类型的分布

(符号1-8 分别代表温带荒漠、温带草原、西藏高山植被、寒温带针叶林、 温带针叶阔叶混交林、暖温带落叶阔叶林、亚热带常绿阔叶林和热带-季风雨林) |

|

|

|

|

图 2. 未来(2050 年)气候情景下,我国特征性植被类型的可能分布

(符号1-8 的意义同图 1,空白区表示未定义类) |

|

|

|

表 3 由合成GCM模式模拟的2050 年气候变化情景下我国特征性自然植被类型分布面积的可能变化 |

3 对农业的影响 3.1 对种植方式的影响

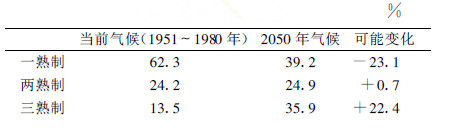

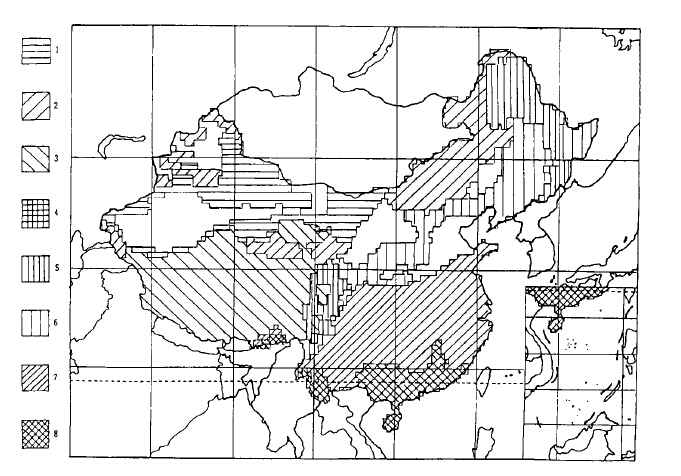

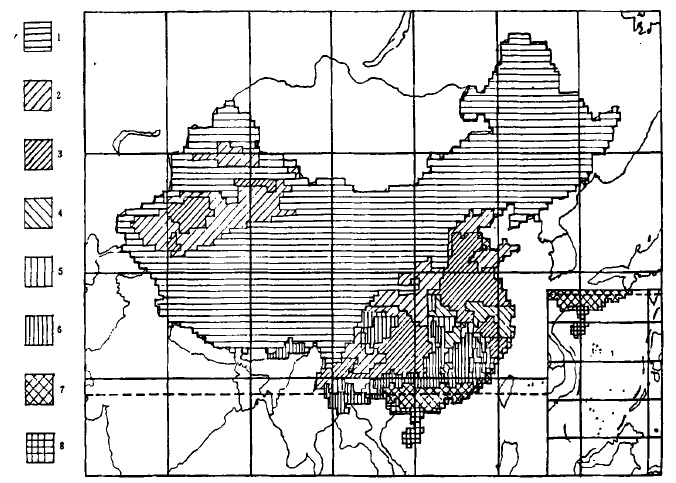

根据上文提到的合成GCM 产生的中国区域气候变化情景,与我国主要种植类型的种植制度模式相联接,可以模拟评价气候变暖对我国种植制度的潜在影响[1]。结果表明,到2050 年,除了海拔很高的青藏高原地区和东北北部的部分地区以外,几乎其他所有地方的种植制度都将发生较大的变化(图 3,4 与表 4)。最显著的变化将会发生在我国最重要的东部农业生产区。目前大部分两熟制地区将会被不同组合的三熟制所替代,而目前的两熟制地区将会北移到目前一熟制地区的中部。三熟制一个很明显的变化就是其北界将会由目前的长江流域北移到黄河流域。因此,在一定程度上可以说,由于种植制度的多样化和复种指数的增加,气候变暖对我国的农业生产将是有利的。尤其是在最冷的东北地区,那里低温冷害经常影响作物成熟,早霜冻的发生也常导致作物减产或绝收;而预测的到2050 年温度增加的情景将会有利于东北的作物增产。但是,在我国大部分地区栽培的主要作物是多熟制的水稻和小麦,其正常生长需要大量的水分。遗憾的是,到2050 年降水与蒸散的净平衡预测结果很可能是负的,尤其在华北地区水分胁迫将有所加剧[11],也就是说作物可以利用的水资源将比现在少。此外,按世界粮农组织有关作物生长期的计算方法估算表明,在我国大部分中低纬度地区作物实际有效生长期将比目前有所缩短[5, 6]。因此,尽管适合水稻和小麦种植的范围将会扩大,但由于水分胁迫增加和有效生长期缩短可能最终导致水稻和小麦因平均产量下降而减产。

|

|

|

图 3. 当前(1951-1980 年)气候下,我国作物种植制度的分布

(符号1 为一熟制,2-4 为不同组合的二熟制,5-8 为不同组合的三熟制) |

|

|

|

|

图 4. 未来(2050 年)气候情景下,我国作物种植制度的可能分布

(符号1-8 的意义同图 3) |

|

|

|

表 4 由合成GCM模式模拟的2050 年气候变化情景下我国不同作物种植制度分布面积的可能变化 |

3.2 对作物产量的影响

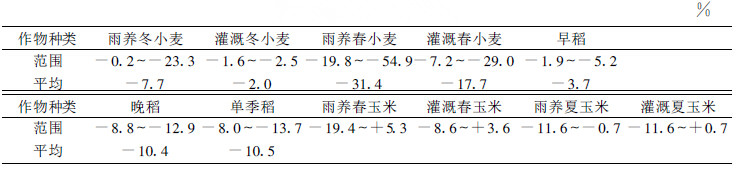

另一方面,在三种平衡GCM 模式(GFDL,MPI 和UKMO-H)产生的2050 年气候变化情景的基础上,利用改进的适合于我国农业实际的三种作物模型(ORIZA1 水稻模型,CERES-w heat 和CERES-maize 模型)完成了对作物产量影响的模拟试验。表 5 给出了作物产量可能变化范围的模拟结果。由此,可以看出初步结果是:在上述气候变化情景下,到2050 年三种主要作物的产量平均将可能减少5 %~10 %[12-14]。

|

|

表 5 GFDL、MPI 和UKMO-H GCM模拟2050 年气候变化情景下估算的作物产量可能变化 |

值得指出的是,作为对作物产量影响进行定量评估的主要技术途径和方法,即模式研制与模拟试验,在过去的10 年间,我国各相关科研机构和高等院校在借鉴国外模拟与模式研究经验基础上,对我国主要作物的生长发育动态模拟模型进行了大量的试验研究,取得了较快的进展。例如,中国气象科学研究院农业气象研究中心在全国7 个站点对三种主要作物进行了35 个生长期、80 个播期之多的生长模拟系列田间试验。利用这些试验收集的观测资料,在菲律宾国际水稻研究所的ORIZA1 水稻模型、前苏联玉米模型、荷兰小麦模型以及美国CERES 小麦、玉米模型等一些国际作物模型的基础上,开发研制了针对我国种植方式特点的我国自己的水稻、小麦和玉米等作物生长模型。例如,历经多年研制试验的双季稻生长发育动态模拟模型就是一个将早稻和晚稻作为一个完整的两熟生长季考虑而开发的模拟模型,它考虑了双季稻两季耕作交替的特点。总体而言,这些模型的模拟试验数据和敏感性分析结果还是比较令人满意的,生物量模拟误差一般不超过 10 %[13, 15-17]。特别是近五年来,还在开发研制可与短期气候模式相嵌套联接的、能适用于我国农情的作物生长评估模式(包括江南双季稻、华北小麦、东北玉米和新疆棉花等4 个模式),以及以日为时间步长输出的随机天气模式嵌套应用技术上取得了初步成功,进一步推动了我国气候变化影响评估应用研究的开展[2, 3, 12, 18, 19]。

3.3 温室气体增加的直接影响试验限于我国的国力和科技水平,这方面的研究大体上起步于20 世纪80 年代末90 年代初。主要是开展了CO2 浓度影响和水稻田的CH4 浓度测定诊断试验。前者利用开顶式或密闭气室对小麦、水稻、大豆和棉花等作物的光合速率、生长发育及产品质量进行了不同浓度影响的对比观测试验[20],后者主要测定稻田中的CH4 通量浓度及其对水稻生长发育的影响[21]。此外,还对土壤-植物系统中氧化亚氮(N2O)的排放进行了测定和分析[22]。从已测得的一些初步结果来看,大体上与国外同类研究的结果相类似;但在测试手段、设施和规模上还存在有相当的差距。这些温室气体对作物的生长发育大都有正面的直接影响,如提高光合同化速率、减少蒸腾耗水等。但究其量级,则由于许多科学上的不确定性,尚未得出比较一致的定量概念,需作进一步的试验研究。

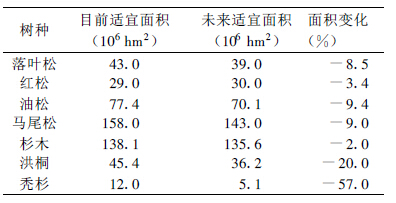

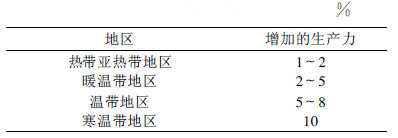

4 对森林的影响近年来,有关气候变化对我国主要树种地理分布的影响研究及其对森林生产力的影响研究很多[23-25]。以森林气候指标模型和各树种的气候临界阀值为基础,应用为模拟树种分布专门开发的GREEN 制图软件绘制了当前气候及由7 个GCM 模式模拟的未来 (2030 年)气候变化情景下7 个树种的潜在分布区和中心分布区图(略)。另外,还应用一组回归方程模拟估算了未来2030 年森林生产力的可能变化[23, 24]。

表 6和表 7 分别给出了5 种主要树种和2 种濒危树种可能分布的面积变化和森林生产力的可能变化。总体看来,未来气候变化情景下,适合所有7 种评估树种的可能分布面积将会减少10 %,个别树种还会更多;而对所有气候区的森林生产力来说,将有可能增加1 %-10 %[23]。然而这只是根据森林气候指标模型模拟的一种可能分布和变化,由于GCM 模式给出的气候变化情景存在很大的科学不确定性,以及综合考虑森林演替、森林火灾、病虫害等因素影响的不确定性,故还不能由此得出任何结论或明确的结论性结果。

|

|

表 6 未来气候变化情景下(2030 年)7 个树种可能分布的面积变化 |

|

|

表 7 未来气候变化情景下(2030 年)森林生产力的可能变化 |

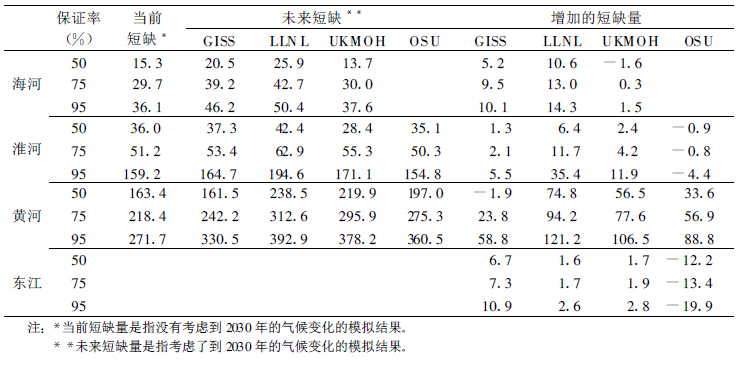

5 对水资源的影响

预测气候变暖对水资源的影响主要是通过模拟气候变暖对我国主要流域的水文循环影响得到的。这些流域主要包括东江(珠江支流)、黄河上中游、海河、淮河和汉江(长江支流)等。根据GCM 模式模拟的气候变化情景(2030 年),应用月水分平衡模式和水资源综合评估模式研究了气候变暖对年和月径流、蒸发以及水资源供需平衡的潜在影响。表 8 给出的研究结果表明,气候变暖对水资源最显著的影响将会发生在黄淮海流域。作为水资源主要来源的年径流,其增加或减少在很大程度上取决于汛期径流和蒸发的变化。因此,在未来气候变化情景下(2030 年),这个地区水资源供需的短缺将会显著增加。具体而言,海河流域的京津塘地区水资源短缺将由当前的1.6 ×108m3 增加到14.3 ×108m3,淮河流域的短缺将由当前的4.4 ×108 m3 增加到35.4 ×108 m3,而黄河流域的短缺将由 1.9 ×108m3 增加到121.2 ×108m3 [26-28]。

|

|

表 8 未来气候变化情景下(2030 年)气候变暖对主要流域水资源短缺的影响 |

6 对家庭能源需求的影响

目前我国家庭冬季取暖和夏季降温的能源消费约占总的能源需求的19 %左右,气候变暖将会改变这种需求状况,并且作为一种反馈效应,还会反过来影响CO2 向大气中的排放。

首先,在未来气候变化情景下(2050 年),气候变暖将会使我国北方10 月到次年3 月的取暖期的能源消耗减少。可以用一个“度日”指数(DD)来表示全年为取暖或降温的能源需求量。取暖指数(HDD,℃)是指在整个日平均气温不超过12 ℃的取暖期内所需的取暖量,以日平均气温低于基本温度(12 ℃)的差值的逐日累加值来表示。模拟显示,我国北方HDD 将有可能减少300-500 ℃,约占原取暖能源消耗的15 %[4, 29]。

相反,在所设定的气候变化情景下(2050 年),目前5-9 月用于降温的能源需求量将会增加。这里,降温的能源需求包含空调和冰箱两方面的能源消耗,降温指数(CDD,℃) 是指在整个日平均气温超过25 ℃的降温期间所需的能源消耗量,以日平均气温高于基本温度(25 ℃)的差值的逐日累加值来表示。模拟估算表明,2050 年我国南方大部分地区CDD 约需增加100-250 ℃。说明气候变暖将导致这些地区用于降温的能源消耗有比较明显的增加[4, 30]。

然而,由于气候变化研究中存在很多科学不确定性,估算和解释能源消耗增加或减少的潜在变化也是非常困难的和不确定的。所以目前还不能对气候变暖将如何影响我国的潜在能源需求作出结论性的解释。

7 对我国区域海平面的影响全球气候变暖将引起海水的热膨胀及高山冰川、格陵兰冰盖和南极冰盖融化等,这些因素将会引起全球平均海平面上升。在本文前述提到的气候变化情景下,最好的估计是到2050 年全球海平面平均比现在上升约20 cm,到2100 年将比现在上升约50 cm。这样的一个平均结果将会对我国产生什么样的结果? 总的来说,对特定环境的影响可能会是多种多样的,它主要取决于自然的陆地垂直运动、海岸线特征以及现在或以后人类对此的响应等因素。

我国有长达18000 km 的海岸线,并有许多低洼的岛屿。沿海地区是我国人口密度最大的地区,同时也是最关键的农业和经济区;许多重要的工商业城市(如上海、天津、广州等)座落于此,几个大而低洼的冲积平原和三角洲也分布于此。相对于目前的海平面,其平均海拔不足10 m。因此在没有任何防护措施的情况下,未来海平面上升对社会经济的影响有可能是相当严重的。

根据IPCC 1995 年公布的海平面上升情景(按IS92a 情景),模拟估算表明,我国沿海相对海平面2030 年将上升4-16 cm,最好的估计是6-14 cm ;2050 年上升9-26 cm,最好的估计是12-23 cm(表 9)。另外,在我国三个主要沿海低洼脆弱区,即珠江三角洲、长江三角洲和黄河三角洲,海平面上升将有可能淹没约143900 km2 的面积。而受海水淹没影响的人口数及其它相应变化带来的经济损失等方面的具体分析请参阅有关文献[31],[32]。

|

|

表 9 未来气候变化情景下(2030 和2050 年)我国5 大沿海地区海平面的可能上升估计值 |

8 讨论与展望

值得强调的是,目前无论是定性还是定量,对气候变暖对我国社会经济的影响进行结论性评估都是极为困难的。这是因为不仅气候变化研究存在着很多科学不确定性,而且社会经济对气候变化的响应也存在着很多不确定性。这些不确定性包括人类活动导致的气候变化、自然的气候变化趋势、科学预测估算方法等等。同时必须指出的是,上文提到的所有GCM 模式在预测估算重要的区域气候变化方面几乎都存在很大的局限性。一方面是由于使用的数据来自有限的气象观测站,特别是在模式中没有考虑青藏高原对我国气候变化的潜在影响。另一方面,气候变暖对社会经济的影响不仅依赖于大气温室效应的增强,而且也依赖于各种社会和环境因素的影响。因此,以上所述的各项研究结果仅仅是就气候变暖对我国社会经济发展可能发生影响的领域、尺度范围、趋向和后果效应等提供一些非常粗略的概念与评述。随着影响研究的深入、认识的提高以及科学不确定性的改进与缩小,人类将能制定出更多更现实有效的适应对策和措施保护大气和生态环境,促进社会经济的稳定和健康发展。

综上所述,虽然近年来我国的气候变暖影响研究取得了较快的进展,但与国外相比,有不小差距。在当今世界科技飞速发展的时代和背景下,我国气候变暖影响研究必将迎来其发展的新阶段,其特点可大致展望如下:

(1) 气候变暖影响评估不仅以宏观的平均气候变暖情景为背景,更将进一步考虑各种异常事件与极端现象(干旱、洪涝、热浪等)可能产生的不利影响。

(2) 全球性的宏观评估将进一步与区域性的评估相结合,更多地发展区域性评估模型和分析方法,以弥补和改善全球模型评估区域影响的局限性和科学不确定性。

(3) 作为评估工具的各类数值模拟模式和作物生长模拟模式将进一步规范化、系列化和通用化,不仅能与GCM 模式相嵌套耦合,也将与经济影响评估模型及适应性对策模型相联接。

(4) 在影响评估的适应性对策研究方面,将由“被动适应”发展为以“主动适应”和“控制减排”为主的对策研究;经济损益评估将进一步扩展为与贸易、市场价格和社会经济发展的安全保障政策的制定相联接。

| [1] | 王守荣. 气候变化对我国社会经济影响评价综述. 见: 丁一汇等主编. 中国的气候变化与气候影响研究.北京:气象出版社, 1997. 497-505. |

| [2] | Wang Futang and Wang Shili. Progress on the subject of the operational assessment system of impact of climate anomalies on national economy. Annual Report 1998. 28-29. |

| [3] | ResearchTeam of China Climate Change Country Study, China Climate Change Country Study, Beijing: Tsinghua University Press, 1999. |

| [4] | Hulme M, Zhao Zongci, Wang Futang, et al. Climate Change Due to Greenhouse Effect and Its Implication for China. CRU/WWF/SMA, Banson Production, UK, 1992. |

| [5] | Wang Futang and Zhao Zongci, Impact of climate change on natural vegetation in China and its implication for agriculture. Journal of Biogeography, 1995, 22: 657–664. DOI:10.2307/2845967 |

| [6] | Wang Futang, Impact of climate change on cropping system and its implication for agriculture in China. Acta Meteorologica Sinica, 1997, 11, (4): 407–415. |

| [7] | 中国植被, 北京: 科学出版社, 1980. |

| [8] | Ye Duzheng, The research of global change in China. Bulletin of CNC-IGBP, 1992, 2: 6–23. |

| [9] | Wang Futang, Zhao Zongci, Climate change and natural vegetation in China. Acta Meteorologica Sinica, 1994, 8, (1): 1–8. |

| [10] | 张新时. 中国全球变化研究的植被分类系统. 科学通报, 1993, 2: 157–169. |

| [11] | 王石立, 娄秀荣. 气候变化对华北地区小麦水分亏缺状况及小麦生长的影响. 应用气象学报, 1996, 7, (3): 308–315. |

| [12] | Wang Jinghua, Lin Erda, The impacts of potential climate change and climate variability on simulated maize production in China. Water, Air and Pollution, 1996, 92: 75–85. |

| [13] | Wang Futang, Yu Zhang, Qiu Guowang, Modeling estimation on the potential impacts of global warming on rice production in China. World Resources Review, 1997, 9, (3): 317–325. |

| [14] | 张宇, 王石立, 王馥棠. 气候变化对中国小麦发育和产量可能影响的模拟. 应用气象学报, 2000, 11, (3): 264–270. |

| [15] | 高翔, 王馥棠. 双季稻生长动态模拟模式的研究. 见: 王馥棠主编. 气候变化对我国农业影响的研究. 北京:气象出版社, 1996. 1-8. |

| [16] | 气候变化对我国农业影响的研究, 北京: 气象出版社, 1996. |

| [17] | 裘国旺, 王馥棠. 气候变化对我国江南双季稻生产可能影响的数值模拟研究. 应用气象学报, 1998, 9, (2): 151–159. |

| [18] | 气候异常对国民经济影响评估业务系统的研究, 北京: 气象出版社, 2001. |

| [19] | 吴金栋, 王馥棠. 利用随机天气模式及多种插值方法生成逐日气候变化情景的研究. 应用气象学报, 2000, 11, (2): 129–136. |

| [20] | 王春乙, 潘亚茹, 白月明, 等. CO2浓度倍增对我国主要作物影响的试验研究. 气象学报, 1997, 55, (1): 86–94. |

| [21] | Wang Mingxing, Shangguan Xingjian, Shen Renxing, et al. Methane in the rice field: production, emission and control measure. In: Proceedings of the CEC and PRC Workshop: Contribution to Global Change: Biosphere-Atmosphere Interactions. CEC, Brussels, Belgium, 1993. |

| [22] | Chen Guanxiong, Huang Guohong, Shang Shuhui, et al. Measurement of N2O emission from /soil, plants and soil-plant systems. In: Proceedings of the CEC and PRC Workshop: Contribution to Global Change: Biosphere-Atmosphere Interactions. CEC, Brussels, Belgium, 1993. |

| [23] | 气候变化对中国森林影响研究, 北京: 科技出版社, 1997. |

| [24] | Xu Deying, Yan Hong, Guo Quanshui. A study on the impacts of climate change on the distribution of Pinus tabulaeformis. IUFRO Proceedings of Impacts of Environmental Factors on Forest and Tree Growth. Technische Universitat Dresden, Dresden, 1996. 304-310. |

| [25] | 李克让, 陈育峰. 全球气候变化影响下中国森林脆弱性分析. 地理学报, 1996, 51. |

| [26] | 刘春蓁. 气候变化对我国水文资源的可能影响. 水科学进展, 1997, 8, (3): 220–225. |

| [27] | 刘春蓁. 气候变化影响与适应研究中的若干问题. 气候与环境研究, 1999, 4, (2): 129–134. |

| [28] | 耿全震, 黄朝迎,丁一汇. 华北地区降水变化对水资源影响的评估. 见: 丁一汇等主编. 中国的气候变化与气候影响研究. 北京:气象出版社, 1997. 521-526. |

| [29] | 陈峪, 黄朝迎. 气候变化对能源需求的影响. 地理学报, 2000, 55, (增刊): 11–19. |

| [30] | 陈正洪, 洪斌. 华中电网四省日用电量与气温关系的评估. 地理学报, 2000, 55, (增刊): 34–38. |

| [31] | 杜碧兰, 刘发孔, 张锦文. 威胁中国沿海脆弱区的海平面上升及预测. 见: 杜碧兰等主编. 海平面上升对中国沿海主要脆弱区的影响及对策. 北京:海洋出版社, 1997. 1-9. |

| [32] | 海平面上升对中国沿海主要脆弱区的影响及对策, 北京: 海洋出版社, 1997. |

2002, 13 (6): 755-766

2002, 13 (6): 755-766