2. 国家气象中心, 北京 100081

2. National Meteorological Center, Beijing 100081

长江中下游地区是我国重要的工业、农业基地,也是科技、经济发达的密集地区,它在社会发展中的特殊地位和东亚气候系统中特殊位置,决定了对长江中下游地区汛期旱涝机制的研究和预测的重要性。在过去,对于长江中下游地区汛期旱涝机制的研究已经做了许多工作,毛天松(1988)[1] 强调了北太平洋海温的作用,指出北太平洋海温异常通过热成风作用,使西太平洋东西风带强度和副高位置发生异常,造成长江中下游夏季风的异常。杨修群(1992)[2] 指出4-6 月赤道中东太平洋海温偏高(偏低),则6 月长江流域偏旱 (偏涝)。最近,艾悦秀等(2000)[3] 建立了一个海温与夏季副高物理联系模型,他们认为当太平洋海温呈厄尔尼诺分布型,夏季副高将加强西伸,但是并没有给出这一过程的作用机制。从上述研究可看出,对于长江中下游夏季降水及副高年际异常的机制的研究虽然已做了许多[4],但观点各异,没有定论。而且前人的研究多是建立在季节、年际变化的基础上[5, 6],对于长江中下游地区夏季降水存在的年代际变化机制还没有给予太多的关注,尤其面对近20 年长江流域频繁的洪涝灾害,我们更迫切需要弄清楚近20 年长江中下游地区夏季降水的频率和强度加剧的原因。本文将尝试对此给出一定的解释。

1 资料和方法 1.1 资料(1) NCAR NCEP 提供的40 年月平均再分析资料,本文使用了500 hPa 高度场、200 hPa 和850 hPa 的风场资料,分辨率为2.5°×2.5°。

(2) 英国气象局提供的全球月平均海温资料,分辨率为1°×1°,本文已处理成5°×5°,时间截取1958-1993 年。

(3) 国家气候中心整编的160 站降水资料,截取时间为1958-1993 年;国家气象中心发布的西太平洋副高参数。

1.2 方法(1) 一点相关,时滞相关。

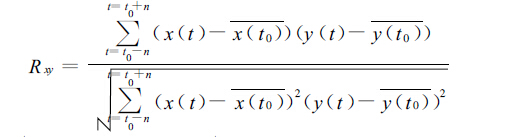

(2) 滑动相关。由于本文所研究的各种气象变量和参数存在年代际变化分量,为揭示他们之间的相关性,采用了滑动相关进行相关分析。滑动相关系数计算方法如下:

|

其中

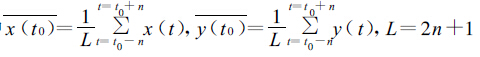

(3) 显著性检验的t 统计分析[7]

对所选取异常年份的气象场计算t 统计量,进行显著性检验分析。

|

tk 为第k 个点的t 统计量,ni,nj 是样本i,j 个例数,xi,xj 是样本i,j 的平均值,σi,σj 是它们的方差。

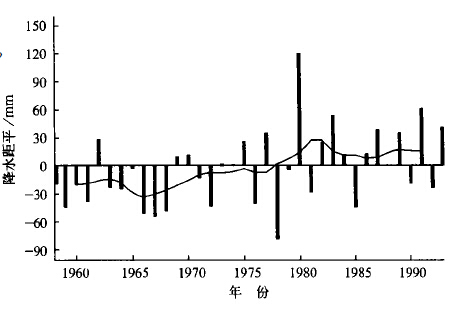

2 长江中下游夏季降水的年代际变化及其与副高的关系图 1给出了长江中下游地区12 个测站① 的夏季平均降水距平的年际演变情况,直方图是逐年降水距平,曲线是5 点平滑线。由图可见,长江中下游地区在20 世纪70 年代中期之前,降水普遍偏少,只有1962、1969、1970 年为降水正距平,在70 年代后期处于过渡期,正负距平交替出现,80 年代以后,降水偏多;在5 点平滑线上年代际特征非常明显,70 年代中期以后长江中下游地区进入多雨水阶段,而此之前气候意义上是处于干旱期。

|

|

|

图 1. 长江中下游地区12 个测站的夏季平均降水距平的年际演变

(直方图是逐年夏季降水距平,曲线是5 点平滑线) |

|

① 它们是:南京,合肥,上海,杭州,安庆,屯溪,九江,武汉,钟祥,岳阳,宜昌,常德。

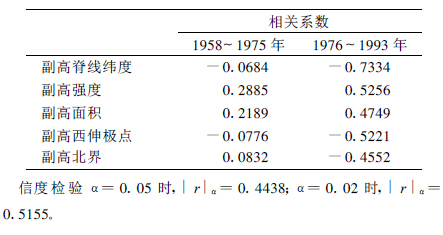

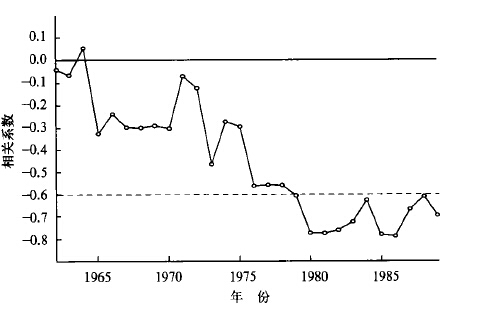

长江中下游地区夏季降水为什么会有如此明显的年代际变化呢? 目前大家一致认为长江流域降水的多少与西太平洋副热带高压的状态密切相关[8],那么有必要研究长江中下游夏季降水与西太平洋副高的年代际关系。这里使用了滑动相关的方法,可以反映两个时间序列的关系随年代变化的情况。图 2 是长江中下游地区夏季降水与西太平洋副高脊线的滑动相关曲线,滑动步长为9 年,虚线为0.05 的信度检验水平。由图可见,在1976 年之前,长江夏季降水与西太平洋副高脊线位置关系很弱,1975 1976 年间两者关系有一个跃变,80 年代以后两者关系密切。长江中下游地区夏季降水与西太平洋副高其它参数的关系见表 1。由表可见,在1958~1975 年时间段,长江中下游夏季降水与西太平洋副高各参数的相关系数都很小,不显著;1976 年以后,长江中下游地区夏季降水与副高的关系变得非常密切。这说明,在1976 年以前,西太平洋副高对夏季长江中下游地区降水的作用不明显,至少线性关系不明显,而197 6年以后,长江中下游地区夏季降水异常与大尺度环流场的异常情况对应得非常好,两者的关系符合统计的结果[8] :夏季副高位置偏南,强度偏强,则长江中下游地区降水偏多,反之偏少。

|

|

|

图 2. 长江中下游地区夏季降水与西太平洋副高脊线纬度的滑动相关曲线

(虚线为0.05 的信度检验水平) |

|

|

|

表 1 长江中下游夏季降水与夏季西太平洋副高参数的分段相关系数表 |

3 长江中下游夏季旱涝年代际、年际变化的可能机制 3.1 太平洋海温异常与长江中下游夏季降水和副高的关系

既然1976 年以后长江中下游地区夏季降水的多少受西太平洋副高的支配,那么近 20 年长江地区洪涝频繁,夏季降水持续偏多,副高又是受什么因子的影响而出现异常活动? 根据近年来ENSO 事件频繁发生的状况,自然会联想到与赤道中东太平洋海温的关系,因此解决这个问题还是要从海温场着手。

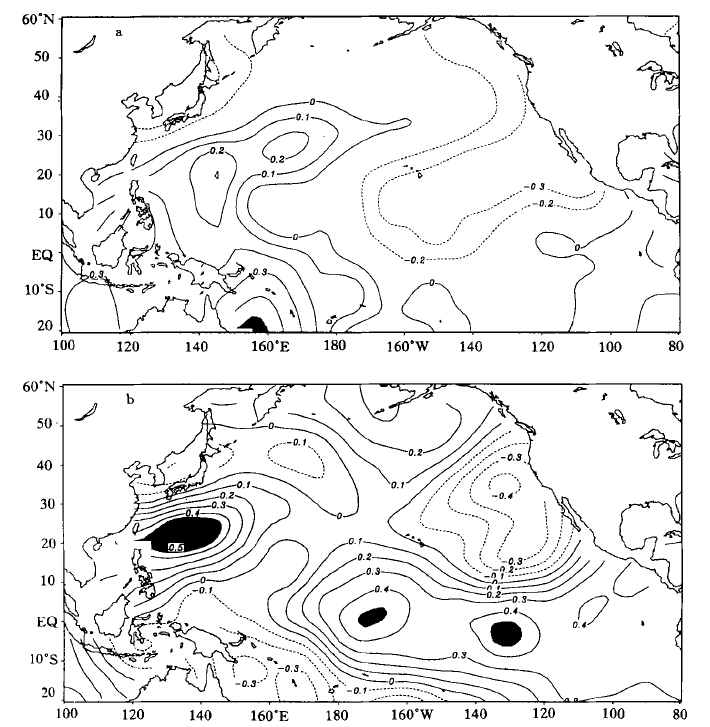

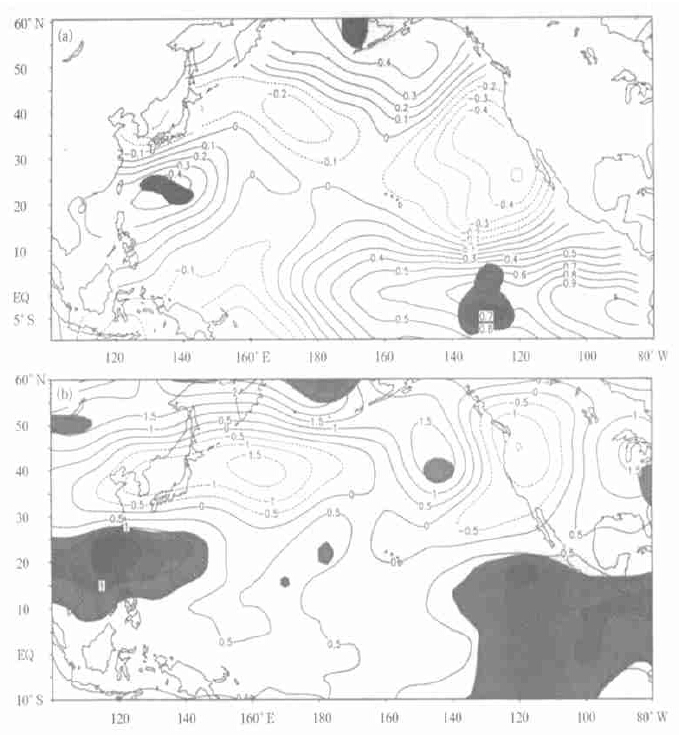

图 3是1976 年前后夏季长江中下游地区降水与太平洋海温的相关分布。从图上看,1958-1975 年长江中下游地区夏季降水与整个太平洋地区海温关系不明显,澳洲东北海区有一片弱相关区;1976年以后长江中下游地区夏季降水与太平洋海温有两片正相关区,一片为赤道中东太平洋区域,一片在中国近海地区,中心地区都可达到0.05 的信度,尤其中国近海地区(15°~25°N,120°~140°E)最为显著。由此可见,长江中下游地区夏季降水与太平洋海温的关系存在明显的年代际变化,而在1976 年之后中东太平洋与我国近海海温作用显著。

|

|

|

图 3. 长江中下游地区夏季降水与太平洋SS TA 同期相关分布

(a)1958-1975 年(b)1976-1993 年 |

|

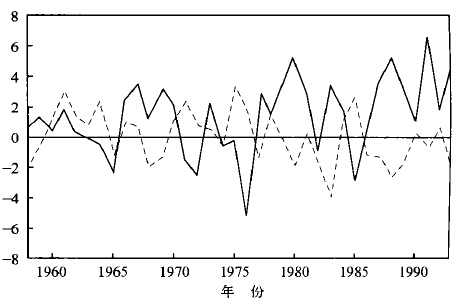

海温不可能直接影响降水,这中间是怎样的过程呢? 图 4 是我国近海(15°~25°N,120°~140°E)地区SSTA 与西太平洋副高脊线纬度的年际演变曲线,由图可见,近海海温在1976 年以后有明显的增温现象,除1982、1985 年外其余年份海温均为正距平,而西太平洋副高脊线位置有南移的趋势,在1976 年之前近海海温与副高脊线对应关系不好,相关系数仅为-0.084,1976 年以后近海海温与西太平洋副高脊线纬度成显著的负相关关系,相关系数达到-0.594,可通过0.01 的信度检验。

|

|

|

图 4. 我国近海(15°~25°N,120°~140°E)地区 SSTA 与西太平洋副高脊线纬度的年际演变曲线

(实线是近海SSTA 放大10 倍,单位:℃; 虚线是副高脊线纬度距平,单位:°N) |

|

1976 年以后长江中下游夏季降水与中东太平洋海温(10°S-10°N,180°~90°W)关系也很显著,但经过分析夏季西太平洋副高脊线位置与中东太平洋海温的线性关系并不很好,由此看来,影响长江中下游地区夏季降水的海温因子中我国近海海温的作用是主要的。下面我们利用t k 统计量的方法分析1976 年以后太平洋夏季海温影响长江中下游地区夏季降水的机制。定义1976 年以后长江中下游夏季降水距平峰值年为多雨年份,包括 1977、1980、1983、1987、1989、1991、1993 年共7 个年份,降水距平谷值年定义为少雨年,包括1976、1978、1981、1985、1988、1990、1992 年共7 年,这样选取的样本可通过0.05 的信度检验。图 5a 是1976-1993 年长江中下游夏季多雨、少雨年的海温较差图。从图上看,热带中东太平洋为大片海温正较差区,中心位于南美西海岸,强度可达到1 ℃,但异常显著中心(阴影区)位于130°W 的赤道附近。我国近海区也存在一片正较差中心,显著区与较差中心重合。中纬度太平洋为负较差区,高纬地区为正较差区(由于资料限制,图上高纬边缘地区暂不考虑)。这说明,在长江中下游地区夏季降水异常偏多时,海温变化最显著的区域有中国近海区和中东太平洋两片海区。在长江中下游夏季多雨、少雨年的 500 hPa 形势较差图(图 5b)上,发现变化最显著的区域位于副热带西太平洋,菲律宾,中南半岛到我国华南一带,中心位于台湾岛西侧,对应于近海海温异常中心的西侧,这是西太平洋副高增强的区域。副高这种变化,利用吴国雄等最新的理论[9] 能够很好的解释:近海海温作为一个水平非均匀热源强迫可以在其上空西侧激发一反气旋,叠加在副高上,使副高强度增强,位置偏南。图上在东太平洋正海温较差区上空也有一片变高显著区,这可能使东太平洋副高增强。

|

|

|

图 5. 1976-1993 年长江中下游夏季平均多雨、少雨年太平洋海温较差(a)和500 hPa 较差(b)分布形势

(阴影区为tk 统计量分别通过0.1(a)和0.05(b)信度检验的区域) |

|

由上述分析可知,1976 年以后长江中下游地区夏季降水异常偏多时,一定对应有我国近海海温与中东太平洋海温显著升高,西太平洋副高位置偏南,强度增强,而副高的这种变化是由近海海温强迫造成的。到此为止,我们已经找到了1976 年以后长江中下游夏季降水持续偏多的直接原因,但是这些夏季同期的关系,对于气候灾害预测还没有太大的意义,我们能否找到可以预测长江中下游夏季降水的前期因子呢? 下面将进一步研究。

3.2 影响长江中下游夏季旱涝的前期海温信号及可能途径许多研究都指出了冬季中东太平洋海温对长江旱涝是有影响的,但是作用机制还众说纷纭,没有定论,本文将尝试给以解释。

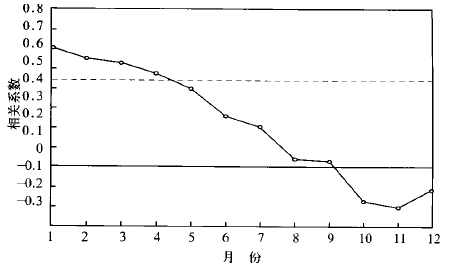

前面已经指出,长江中下游夏季降水异常是由于近海海温影响副高,副高发生异常造成的,如果我们能够确定我国近海海区海温与前冬中东太平洋海温异常之间的关系,问题也许就可以解决了。图 6 是夏季近海SSTA 与1-12 月份中东太平洋SSTA 的相关曲线。从图上看,1-4 月份的中东太平洋SSTA 与夏季近海的SSTA 的关系都有非常好的正相关关系,这说明前冬、春季的中东太平洋海温可以影响到近海海温的异常,前冬或春季中东太平洋地区海水暖,则夏季我国近海海温将偏高,反之偏低。根据近海海温与西太平洋副高的关系,我们推测前冬、春季的中东太平洋SSTA 与副高的关系一定显著,通过计算得到验证,前冬、春季的中东太平洋SSTA 与夏季西太平洋副高脊线纬度的相关系数分别达到-0.5698 和-0.5069,与副高强度的相关系数分别达到0.6716 和0.7659,关系非常好。

|

|

|

图 6. 夏季近海海温与中东太平洋1~12 月份 SSTA 的逐月相关系数曲线

(虚线表示0.05 的信度水平线) |

|

由上述分析可知:前冬或春季的中东太平洋海温偏高可以影响近海海温升高,从而强迫副高位置偏南,强度偏强,造成长江中下游地区夏季降水增多,因此近20 年来,频繁发生的El Niñno 事件,能够解释长江中下游地区频繁发生洪涝灾害的原因,例如:1982、 1983、1991 年和1998 年的长江大洪水,但是在影响西太平洋副高异常的海温因子中,中东太平洋海温的作用不是直接的,我国近海海温的热状况可能是关键的。

3.3 中东太平洋海温异常对东亚夏季风作用的大气过程及其年代际变化前面指出的长江中下游地区夏季降水与太平洋海温关系的年代际变化也一定程度地反映了东亚夏季风与中东太平洋海温的关系并不是稳定的,文献[10] 中也已经指出,在 1976 年夏季太平洋海温和东亚夏季风都发生气候突变前后,东亚夏季风与赤道中东太平洋(10°S-10°N,180°~90°W)海温的关系也由淡漠变得密切。为什么会有这样明显的年代际变化,而它们之间也不可能直接发生关系,必然是通过某种大气过程发生作用,因此寻找两者的联系途径是非常必要的。

近年来,许多研究都指出赤道太平洋海温与沃克环流具有显著的稳定的关系[8],两者相互制约,相互作用。而东亚地区也存在着特殊的季风经圈环流圈,冬季低层盛行北风,高空南风,夏季则环流形势相反,低层吹南风,高空吹北风。因此,研究能反映中东太平洋海温异常状况的沃克环流与能反映东亚夏季风的经圈环流圈之间的联系,有可能找到东亚夏季风与中东太平洋海温之间的作用机制。

通过普查,定义区域(10°S-10°N,140°E-120°W)的平均200 hPa 纬向风与850 hPa 纬向风之差为沃克环流指数(简称WI),定义区域(7.5°~40°N,130°~150°E)平均的200 hPa 经向风与850 hPa 经向风之差为东亚经圈环流指数(简称 MI)。

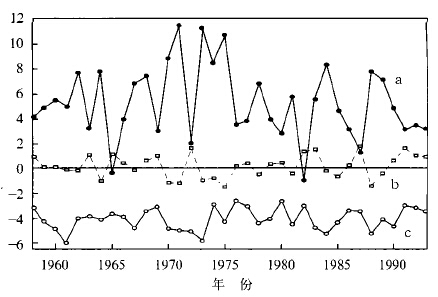

图 7 给出了沃克环流、东亚夏季风经圈环流和中东太平洋夏季 SSTA 的年际演变曲线。由图可见,沃克环流与中东太平洋SSTA 有显著的稳定的关系,相关系数达到-0.714,这种海气制约关系并没有随20 世纪70 年代中期的海温突变发生改变。而沃克环流与东亚经圈环流成负相关,但有年代际变化,1958-1975 年相关为-0.411,不显著,1976-1993 年相关系数达到-0.777,可通过0.001 的信度检验。这说明在1976 年之前东亚夏季风经圈环流耦合不好,而1976 年之后东亚经圈环流与沃克环流耦合紧密,这样中东太平洋海温升高,会造成沃克环流异常(高空西风减弱,低空东风减弱),通过与东亚经圈环流的耦合,使东亚经圈环流异常(高空北风减弱,低空南风减弱),对应夏季风偏弱,副高偏南,造成长江中下游降水偏多。

|

|

|

图 7. 东亚夏季经圈环流指数(实线c)、低纬纬向沃克环流

指数(实线a)和中东太平洋夏季SSTA(虚线b,放大2 倍,单位:℃)的年际演变曲线 |

|

4 结论

(1) 长江中下游地区夏季降水有明显的年代际特征,它与西太平洋副高的关系也具有显著的年代际变化。20 世纪70 年代中期以后长江中下游地区夏季降水明显增多,直接原因是受西太平洋副高影响,而我国近海海温的作用在1976 年以后变得显著起来,它作为热源强迫可以使西太平洋副高位置偏南,强度增强。

(2) 前冬和春季的中东太平洋海温异常可以通过海洋过程影响夏季近海海温,近海海温又强迫西太平洋副高,从而造成长江中下游地区夏季降水异常,因此,前冬和春季的中东太平洋海温对于长江中下游地区夏季降水具有一定的指示和预测作用。

(3) 东亚夏季风与热带中东太平洋海温之间的关系存在明显的年代际变化,1976 年之前关系淡漠,1976 年之后两者关系密切。而这种年代际变化主要是由于东亚夏季风经圈环流与低纬纬向沃克环流之间的耦合存在年代际振荡造成的,1976 年以前两个环流之间耦合不好,1976 年以后东亚夏季经圈环流与低纬纬圈环流耦合紧密,加强了东亚夏季风与中东太平洋海温之间的联系,而中东太平洋的海温异常通过此大气过程影响东亚夏季风变异,从而造成长江中下游地区夏季降水异常。

| [1] | 毛天松. 北太平洋海温距平对6月长江中下游夏季风影响及其机制分析. 热带气象, 1988, 4, (4): 327–335. |

| [2] | 杨修群. 赤道中东太平洋海温和北极海冰与夏季长江流域旱涝的关系. 热带气象, 1992, 8, (3): 261–266. |

| [3] | 艾悦秀, 陈兴芳. 夏季副高与海温的相互关系及副高预测. 热带气象学报, 2000, 16, (1): 1–8. |

| [4] | 王绍武, 赵宗慈. 中国旱涝36年周期及其产生机制. 气象学报, 1979, 37, (1): 64–73. |

| [5] | 李崇银. 频繁的东亚大潮活动与El Nio的发生. 中国科学(B), 1988, 667: 667–674. |

| [6] | 傅云飞, 黄荣辉. 东亚西风异常活动对热带西太平洋西风爆发及ENSO发生的作用. 大气科学, 1997, 21: 495–492. |

| [7] | 气象统计预报中的多元分析方法, 北京: 气象出版社, 1992: 89-90. |

| [8] | 长江黄河流域旱涝规律和成因研究, 济南: 山东科学技术出版社, 1996: 80-83. |

| [9] | 吴国雄, 刘屹岷, 刘平. 空间非均匀加热对副热带高压带形成和变异的影响I:尺度分析. 气象学报, 1999, 57, (3): 257–263. |

| [10] | 李峰, 何金海. 北太平洋海温异常与东亚夏季风相互作用的年代际变化,. 热带气象学报, 2000, 16, (3): 260–271. |

2002, 13 (6): 718-726

2002, 13 (6): 718-726