天气过程表明,大范围的天气气候异常总是同特定的大气环流异常相联系,要掌握异常天气气候的类型及其发生发展规律,首先应该对直接控制它们的大气环流异常特征及其活动规律予以了解,这也是提高短期气候预测能力的关键问题之一。一年之中,每个季节的大气环流异常都是在其上一个季节异常的基础上发展演变而来的,因此,季节异常之间应该存在着一定的内在联系,甚至还可能具有显著的隔季相关。孙淑清[1] 和陈隽[2] 曾经研究过东亚冬季风异常与全球大气环流和江淮流域旱涝的关系,得出冬季风异常不但可以造成同期大尺度环流形势的异常,而且对后期环流也有较大影响。王会军[3] 在通过对1954、1991 和1998 年我国3 次大水年的大气环流及全球海温异常进行分析后,指出欧亚大气环流春季异常相比之下对东亚夏季大气环流异常可能起着更为重要的作用。有关前期大气环流异常对后期天气气候影响的研究还有不少,但大多数工作均是以典型个例出发,目的是能够清晰地分析出相反个例之间的差别,但同时也由于受有限个例的影响,使得人们在对各季节环流异常相互关系整体特征的认识上可能受到一定限制。本文利用奇异值分解(SVD)技术和1951-2000 年共50 年的500 hPa 月平均高度距平场资料,重点对东亚地区季节间大气环流异常的关联,特别是夏季环流异常与其前冬和前春环流异常的对应关系进行了初步探讨,这对于我们充分了解和利用前期环流异常特征,来推测后期环流变化趋势是有一定意义的。

1 资料和方法选取春季(3、4、5 月平均)、夏季(6、7、8 月平均)和秋季(9、10、11 月平均)10°~75°N,50°E-165°W 范围500 hPa 高度距平场为右场(重点讨论东亚地区),共计224 个格点,冬季(12、1、2 月平均)、春季和夏季北半球500 hPa 高度距平场为左场,共计576 个格点,左右场时间序列长度为1951-2000 年共50 年,对高度场进行距平标准化处理后,做了如下时滞耦合的SVD 分析:(a)以冬季北半球500 hPa 高度距平场为左场,春季东亚500 hPa 高度距平场为右场;(b)以冬季北半球500 hPa 高度距平场为左场,夏季东亚500 hPa 高度距平场为右场;(c)以春季北半球500 hPa 高度距平场为左场,夏季东亚500 hPa 高度距平场为右场;(d)以春季北半球500 hPa 高度距平场为左场,秋季东亚500 hPa 高度距平场为右场;(e)以夏季北半球500 hPa 高度距平场为左场,秋季东亚500 hPa 高度距平场为右场。在讨论两个场在空间分布上的对应关系和联系的紧密程度时,本文计算了两场各个模态之间的相关系数和两场同性相关系数的空间分布[4]。

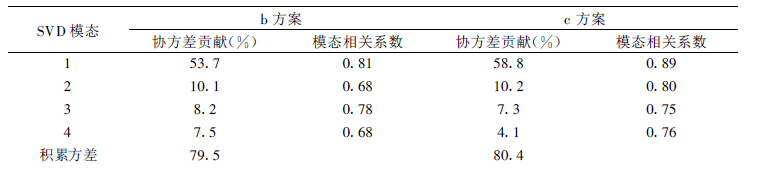

2 结果分析 2.1 夏季大气环流异常与其前冬和前春大气环流异常之间的关系用夏季东亚地区500 hPa 高度距平场与其前春和前冬500 hPa 高度距平场分别进行 SVD 分析,以了解冬季和春季环流异常对夏季环流异常的影响。表 1 给出了前4 对奇异向量的方差贡献和相应的模态相关系数,可以看出,按b 方案和c 方案所做的奇异值分解收敛速度较快,前4 个耦合模态的累积方差贡献即可以达到80 %左右,尤其是第1 耦合模态占有比较大的协方差比重,其中,春季为58.8 %,冬季为53.7 %,所以第1 对奇异向量就能基本上表达出夏季环流异常与其前冬和前春环流异常之间相互关系的主要特征,并且第1 对奇异向量的模态相关也十分显著,春季可达0.89,冬季可达0.81,均远远超过了0.001 的信度标准(α0.001 =0.452),这说明春季和冬季环流异常与夏季环流异常之间确实具有较密切的时空相关性。下面主要讨论它们之间的非同步SVD 结果。

|

|

表 1 前4 对奇异向量的方差贡献及耦合模态之间的相关系数 (夏季与前冬(b 方案)和夏季与前春(c 方案)) |

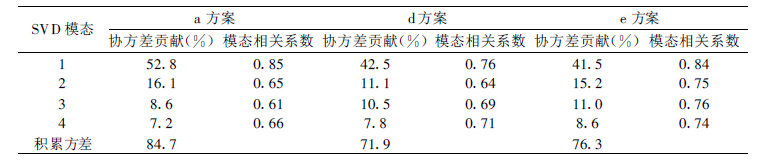

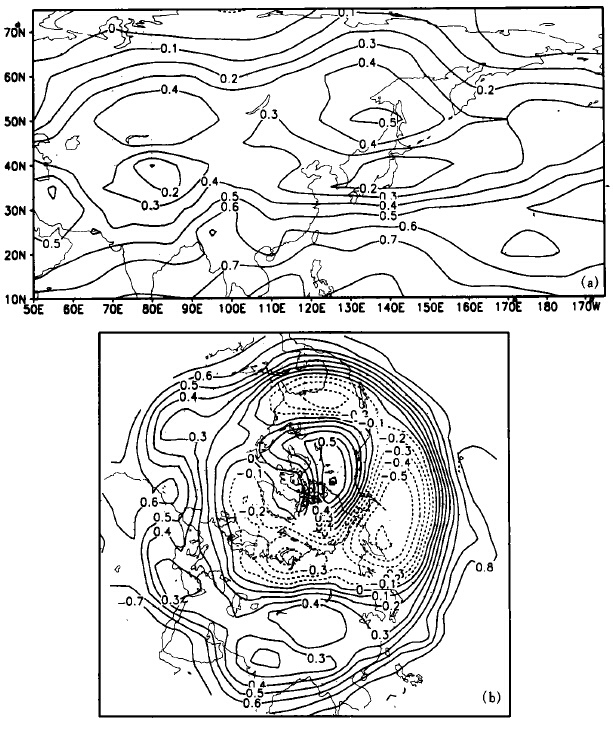

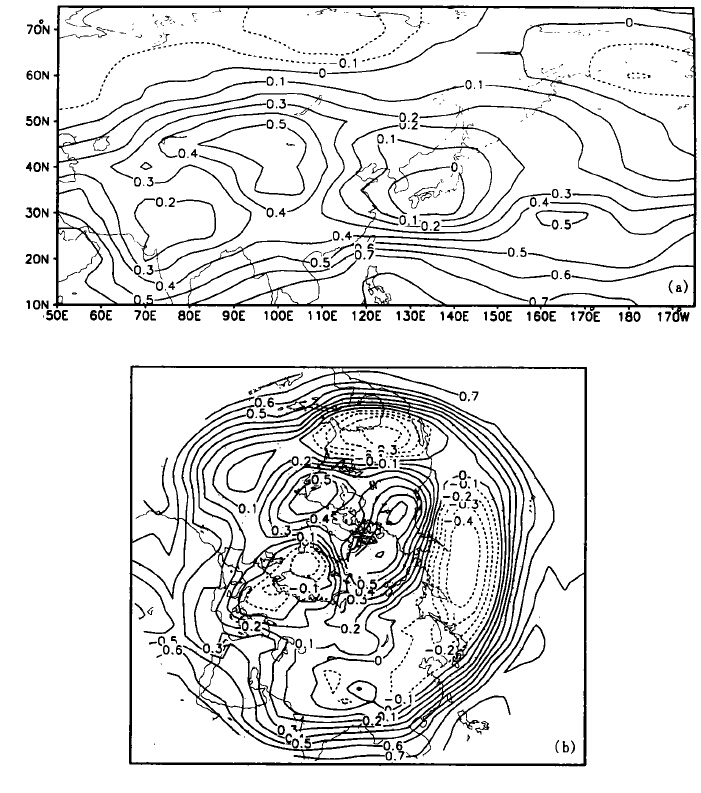

图 1a 和图 1b 分别给出了夏季东亚地区500 hPa 高度距平和其前春北半球500 hPa 高度距平之间SVD 第1 耦合模态同性相关的空间分布,夏季东亚地区500 hPa 高度距平场上(图 1a),整个东亚地区以负值分布为主,较为显著的异常区有3 个,分别位于西太平洋的副热带地区(中心相关系数-0.81),东北亚的鄂霍次克海到雅库次克一带(中心相关系数-0.53),以及贝加尔湖以西的新西伯利亚(中心相关系数-0.58),这表明夏季东亚地区大气环流异常在一定程度上主要体现在西太平洋副高和鄂霍次克海阻高以及贝加尔湖阻高这几个大型环流系统强度和位置的差异上,而这几个大型环流系统的异常对我国夏季降水和气温变化具有至关重要的影响。从图 1a 中还可以看出,由于均是负值分布,因此,西太平洋副高、鄂霍次克海阻高以及贝加尔湖阻高从强度上看具有同强或同弱的变化倾向,在位置上,由于西太平洋副热带地区和鄂霍次克海附近的异常中心分别位于20°N和51°N 左右,较夏季西太平洋副高和鄂霍次克海阻高的平均位置偏南[5],因此可以推断,当西太平洋副高位置偏南(或偏北)时,其强度容易偏强(或偏弱),这与赵振国的统计结果是一致的[5],并且这时鄂霍次克海阻高的位置也倾向于偏南(或偏北),而贝加尔湖阻高则倾向于偏西(或偏东)。

|

|

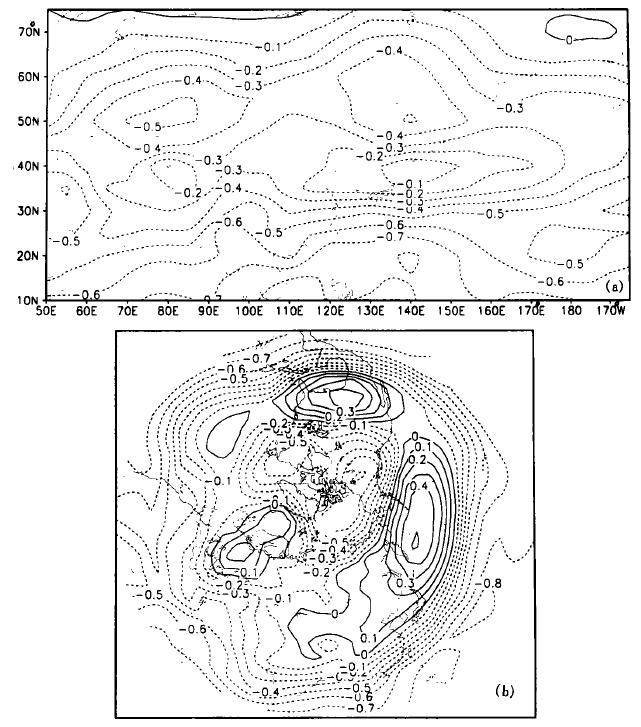

|

图 1. c 方案第1模态的同性相关分布

(a)夏季500 hPa 高度距平场(b)春季500 hPa 高度距平场(实线为正值,虚线为负值) |

|

图 1b 的分布特点是,热带和副热带以及高纬和极区是负值分布,而中高纬则以正值分布为主,较为显著的异常区分别位于中西太平洋的副热带(中心相关系数-0.81)、中北太平洋(中心相关系数0.55)、北美中部(中心相关系数0.49)和极区(中心相关系数 -0.71),这表明春季东亚大槽和西太平洋副高较弱,北太平洋涛动(NPO)和北美大槽也较弱,中高纬度经向环流不甚明显,而极涡较强,并且偏向于西半球,特别是偏向于加拿大的东北部。当春季北半球500 hPa 大气环流具有上述特点时,则对应于夏季东亚地区西太平洋副高和鄂霍次克海阻高强度偏弱,位置偏北,贝加尔湖阻高强度也偏弱,但位置偏东。如果相反,即当春季东亚大槽和北美大槽以及西太平洋副高和北太平洋涛动均比较强,而极涡较弱,中高纬盛行经向环流以及低纬和副热带高度正距平分布明显时,则对应于夏季东亚地区西太平洋副高和鄂霍次克海阻高强度偏强,位置偏南,而贝加尔湖阻高强度也偏强,但位置偏西的大尺度环流形势出现。

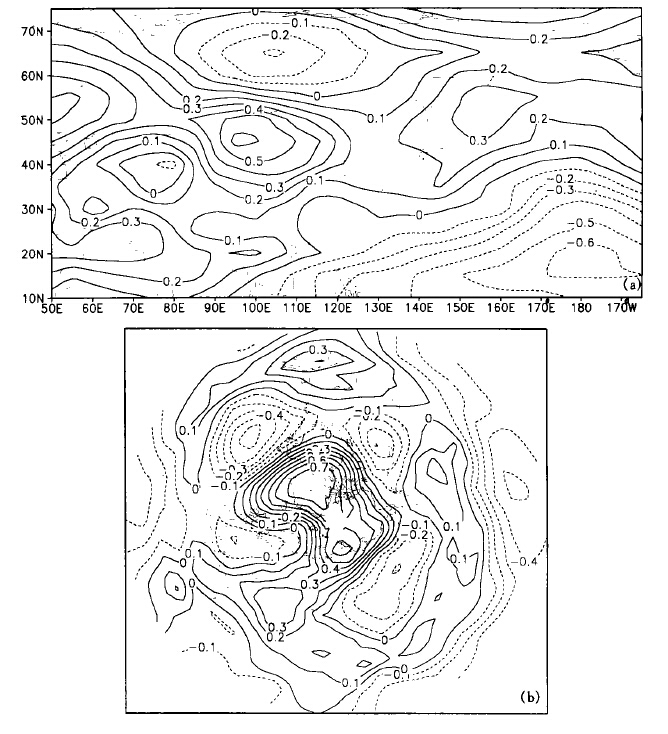

图 2给出的是c 方案第2 耦合模态的同性相关分布,可以看到,夏季东亚500 hPa 高度距平场上,主要的敏感区位于蒙古国和堪察加半岛附近(中心相关系数分别为0.64 和 0.39),这意味着蒙古低压和东亚大槽较弱(或较强),与之对应的冬季北半球500 hPa 高度距平场的敏感区则主要分布在极区、北大西洋和热带中太平洋(中心相关系数分别为 0.78,-0.55 和0.57)。第3 耦合模态分布的主要特点是冬季500 hPa 高度距平场上位于青藏高原和长江中下游地区较明显的异常区似乎具有一定的持续性,到了夏季上述地区仍然对应着同号高相关区(图略)。

|

|

|

图 2. c 方案第2 模态的同性相关分布

(a)夏季500 hPa 高度距平场(b)春季500 hPa 高度距平场(实线为正值,虚线为负值) |

|

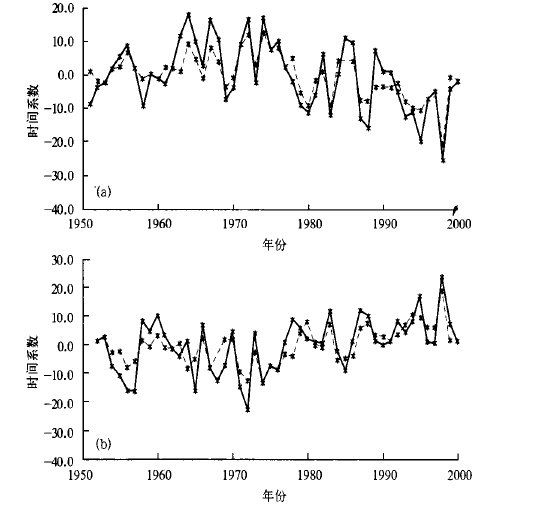

图 3a 和图 3b 分别是夏季东亚地区500 hPa 高度距平与前冬北半球500 hPa 高度距平之间SVD 分析第1 耦合模态同性相关的空间分布,我们可以看到,夏季东亚地区500 hPa 高度距平场上,大气环流异常在某种程度上也主要体现在西太平洋副高和鄂霍次克海阻高以及贝加尔湖阻高这几个大型环流系统强度和位置的差异上。图 3b 与图 1b 也有类似之处,即热带和副热带以及极区为正值分布,中高纬以负值分布为主,显著的异常区包括,中西太平洋的副热带(中心相关系数为0.81)、北太平洋(中心相关系数-0.63)、北美中部(中心相关系数-0.39)、蒙古高原(中心相关系数0.49),新地岛附近(中心相关系数-0.44)和极区(中心相关系数0.62),也就是说,当冬季东亚大槽、北美大槽和欧洲大槽强度偏强,北太平洋涛动明显,蒙古高压活跃,中高纬经向环流盛行时(这也是强冬季风的表现),则对应于夏季东亚地区西太平洋副高和鄂霍次克海阻高强度偏强,位置偏南,贝加尔湖阻高强度也偏强,但位置偏西,反之亦然。以上表明,夏季500 hPa 高度距平无论是与其前冬还是与其前春500 hPa 高度距平做SVD 分析,它们第1 对耦合模态的基本特征是一致的。

|

|

|

图 3. b方案第1 模态的同性相关分布

(a)夏季500 hPa 高度距平场(b)冬季500 hPa 高度距平场(实线为正值,虚线为负值) |

|

b 方案第2 耦合模态的同性相关分布表明(图 4),夏季东亚500 hPa 高度距平场上,日本海及其附近地区是明显的正值分布(中心相关系数0.58),乌拉尔山和鄂霍次克海及其以北是明显的负值分布(中心相关系数分别是0.48 和0.46),这意味着西太平洋副高位置极端偏北(或偏南),以及鄂霍次克海阻高和乌拉尔山阻高强度较弱(或较强),与之对应的冬季北半球500 hPa 高度距平场的敏感区主要位于我国东北西部至蒙古东部(中心相关系数-0.72)、极区(中心相关系数0.83)、北美中部(中心相关系数-0.68)和欧洲的大西洋沿岸(中心相关系数-0.82)。第3 耦合模态分布的主要特点是,冬季500 hPa 高度距平场上印度至孟加拉湾一带的明显异常区到了夏季仍然对应着同号高相关区(图略)。

|

|

|

图 4. b 方案第2 模态的同性相关分布

(a)夏季500 hPa 高度距平场(b)冬季500 hPa 高度距平场(实线为正值,虚线为负值) |

|

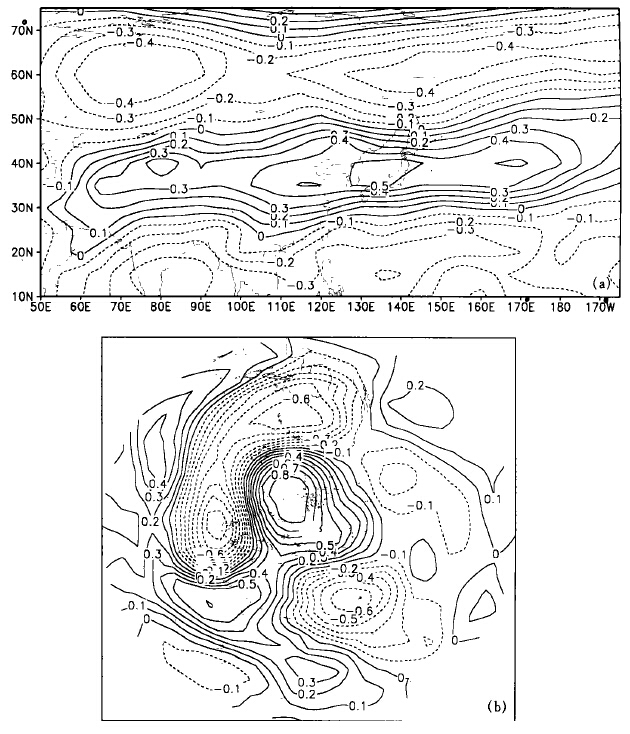

图 5a 和图 5b 分别表示夏季东亚地区500 hPa 高度距平与其前春和前冬北半球500 hPa 高度距平SVD 第1 耦合模态的时间系数分布,可以看出夏季与春季和夏季与冬季两场的变化趋势是非常一致的,模态相关可达0.89(夏季与春季)和0.81(夏季与冬季),具有很明显的时空非同步联系。时间系数分布还存在着一定的年代际变化,如图 3a,从50 年代初至70 年代中后期,时间系数呈上升阶段,大部分年份为正值,70 年代中后期至90 年代,时间系数是下降阶段,大部分年份为负值。时间系数为负值(或正值)如前所述意味着夏季东亚地区西太平洋副高和鄂霍次克海阻高强度容易偏强(或偏弱),位置容易偏南 (或偏北),这样的环流异常特征对长江流域夏季降水是有利的(或是不利的),而对华北地区汛期降水则是不利的(或有利的)[5],因此图 5a 表明,50 年代初至70 年代中后期以西太平洋副高和鄂霍次克海阻高强度偏弱,位置偏北为主,这一时期华北雨季可能比较明显,而长江流域处于相对少雨期。70 年代中后期至90 年代则以西太平洋副高和鄂霍次克海阻高强度偏强,位置偏南为主,这期间华北干旱问题可能比较突出,而长江流域夏季降水则可能处于相对多雨期,以上推断与文献[6] 的统计结果是非常吻合的。事实上,图 5a 所示的时间系数变化在一定程度上对长江流域重大旱涝异常事件确有清晰的反映,强度也拟合得较好,60 年代以来,在最小的前7 个时间系数所对应的年份中(1998,1995,1987,1983,1980,1969 和1988 年)长江流域夏季降水一般可以多0.8-2.1σ(标准差)[7],只有1988 年例外,而在前7 个最大时间系数所对应的年份中(1963,1964,1967,1968,1972,1974 和1985 年),长江流域降水一般可以少0.8-1.2σ,只有1974 年例外。当然我国东部地区旱涝还可能有其它原因,并非由季节大气环流异常唯一决定。图 5b 表示的时间系数变化与图 5a 非常类似,但位相相反,相应地,它们的空间分布也与图 1a 和图 1b 反位相。这表明,前冬和前春北半球大气环流异常对未来夏季东亚地区大气环流异常确实具有指示意义。

|

|

|

图 5. c 方案(a)和b 方案(b)第1 耦合模态的时间系数分布

(实线:北半球春季或冬季500 hPa 高度距平场,虚线:东亚地区夏季500 hPa 高度距平场) |

|

2.2 春季和秋季大气环流异常与其前期大气环流异常之间的关系

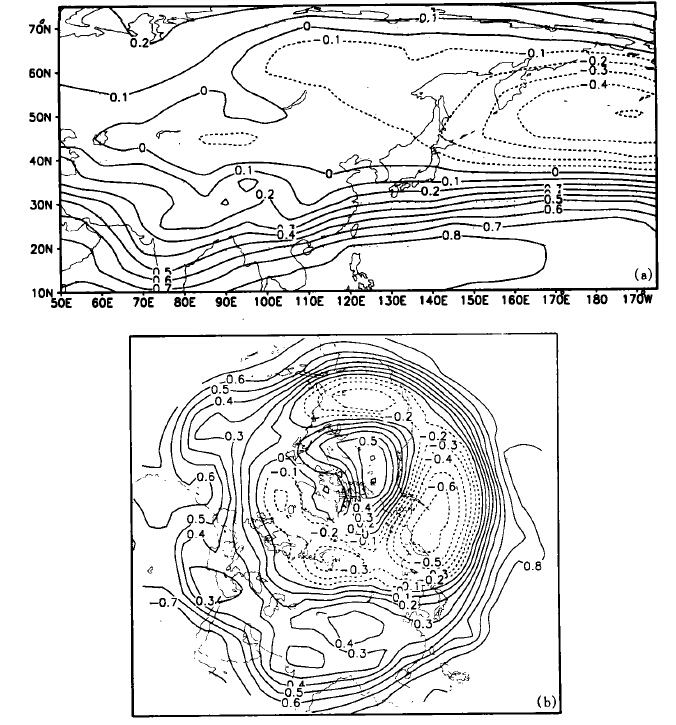

春季东亚地区500 hPa 高度距平与其前冬北半球500 hPa 高度距平之间SVD 第1 耦合模态的同性相关由图 6a 和图 6b 给出,该模态方差贡献达52.8 %,模态相关系数为 0.85(见表 2),由图 6a 可见,春季东亚地区500 hPa 高度距平场上,40°N 以南为正值分布,40°N 以北基本上是负值分布,显著的异常区位于北太平洋(中心相关系数-0.54)和西太平洋的副热带(中心相关系数为0.82),这表明春季东亚大气环流的主要特征是,如果阿留申低压强度偏强(或偏弱),则西太平洋副高强度也偏强(或偏弱),而在其前冬应该对应着(图 6b)东亚大槽和北美大槽强度偏强(或偏弱),北太平洋涛动和蒙古高压明显 (或较弱),中高纬经向环流(或纬向环流)盛行的大尺度环流形势。

|

|

表 2 前4 对奇异向量的方差贡献及耦合模态的相关系数 (春季与前冬(a 方案)以及秋季与前春(d方案)和秋季与前夏(e 方案)) |

|

|

|

图 6. a 方案第1 模态的同性相关分布

(a)春季500 hPa 高度距平场(b)冬季500 hPa 高度距平场(实线为正值,虚线为负值) |

|

秋季东亚地区500 hPa 高度距平与其前春北半球500 hPa 高度距平之间SVD 第1 耦合模态同性相关的空间分布特征是(d 方案,图 7a 和图 7b,方差贡献42.5 %,模态相关 0.76),秋季东亚地区500 hPa 高度距平65°N 以南基本上是正值分布,极区以负值分布为主,明显的异常区分别位于蒙古国中部(中心相关系数0.58)、160°E,28°N 附近中西太平洋的副热带(中心相关系数0.55)和15°N 附近的西太平洋(中心相关系数0.81),这表明秋季东亚地区如果蒙古高压建立并加强,则西太平洋副高倾向于减弱并向南和向西移动,极涡开始向南扩散,大气环流向冬季过渡加快,与上述特征相对应的北半球春季环流形势与图 1b 相类似,即春季东亚大槽和北美大槽及西太平洋副高较强,北太平洋涛动明显,极涡较弱并偏向于西半球,中高纬经向环流发展。如果北半球春季环流与此相反,则对应于秋季东亚地区蒙古高压建立较晚或强度不强,西太平洋副高容易在相对较北和较西的位置上维持,大气环流向冬季过渡减缓。第1 耦合模态的时间系数与图 3a 也有类似的变化特征(图略)。

|

|

|

图 7. d 方案第1 模态的同性相关分布

>(a)秋季500 hPa 高度距平场(b)春季500 hPa 高度距平场(实线为正值,虚线为负值) |

|

秋季东亚地区500 hPa 高度距平与前期夏季北半球500 hPa 高度距平之间SVD 第1 对耦合模态同性相关的空间分布主要表现为(e 方案,图略,方差贡献41.5 %,模态相关 0.84),当北半球夏季500 hPa 鄂霍次克海阻高和西太平洋副高强度偏强(或偏弱),位置偏南(或偏北),以及极涡偏弱(或偏强)时,同图 7a 相类似,则对应于秋季东亚地区500 hPa 蒙古高压加强(或减弱),西太平洋副高减弱,并向南和向东移动(或在相对较北和较西的位置上维持)。以上分析还可以看出,大气环流异常具有一定的持续性,即冬季、春季或夏季的某些异常特征,在下一个季节甚至隔季在一定程度上仍能有所体现。

3 结论(1) 东亚地区季节间大气环流异常存在着较为密切的关联,春季、夏季和秋季500 hPa 高度距平与它们前一个季节和隔季北半球500 hPa 高度距平SVD 分析第1 模态的方差贡献即可达42 %以上,最高的接近60 %,模态相关也远远超过了0.001 的信度标准,相关系数最高的接近0.9(50 个样本)。尤其是夏季环流异常与其前春和前冬环流异常的联系更为密切,它们之间整体一致的耦合关系也更为明显。由于季节间大气环流异常所存在的这种明显的非同步联系具有时空相关显著和时间间隔长的特点,因此,可以将前一个季节或隔季大气环流异常特征作为推测下一个季节大气环流变化基本趋势的具有一定指示意义的前兆信号。

(2) 当前期冬季和春季北半球东亚大槽和北美大槽及蒙古高压强度偏强(或偏弱),北太平洋涛动明显(或较弱),极涡较弱(或较强),中高纬盛行经向环流(或纬向环流)以及低纬和副热带具有高度正距平(或负距平)分布时,则对应于夏季东亚地区西太平洋副高和鄂霍次克海阻高强度偏强(或偏弱),位置偏南(或偏北),贝加尔湖阻高强度也偏强(或偏弱),但位置偏西(或偏东)的大尺度环流形势出现。

(3) 当北半球冬季大气环流具有上述特点时,东亚地区在春季则对应于东亚大槽和阿留申低压强度偏强(或偏弱),西太平洋副高强度也偏强(或偏弱)的趋势;而当春季北半球大气环流具有上述特点,以及夏季鄂霍次克海阻高和西太平洋副高强度偏强(或偏弱),位置偏南(或偏北),并且极涡较弱(或较强)时,则对应于东亚地区秋季大气环流倾向于蒙古高压加强(或较弱),西太平洋副高减弱(或加强),并向南和向东移动(或移动较慢),极涡向南扩散(或扩散较慢),大气环流向冬季过渡加快(或不快)。

(4) 大气环流异常特征具有一定的持续性,即冬季、春季或夏季的某些异常特点,在下一个季节甚至隔季在一定程度上也有所体现。

(5) 本文重点讨论的是SVD 第1 模态的情形,事实上,不同模态空间分布之间的差异是明显的,因而环流系统前后期的对应关系也是很复杂的。由于本文分析的是50 年来的统计结果,因此在某一具体年份,文中所讨论的那些典型的前期环流条件是很难同时出现的,所以要具体问题具体分析,特别是分析出前期环流异常的主要特征和强信号,至于季节间大气环流异常相互关系的内在机制如何? 是值得进一步深入研究的重要问题。

| [1] | 孙淑清, 孙柏民. 东亚冬季风环流异常与中国江淮流域夏季旱涝天气的关系. 气象学报, 1995, 53, (5): 438–450. |

| [2] | 陈隽, 孙淑清. 东亚冬季风异常与全球大气环流变化Ⅰ. 大气科学, 1999, 23, (1): 101–111. |

| [3] | 王会军. 关于我国几个大水年大气环流特征的几点思考. 应用气象学报, 2000, 11, (增刊): 78–86. |

| [4] | 丁裕国, 江志红. SVD方法在气象诊断分析中的普适性. 气象学报, 1996, 54, (3): 365–371. |

| [5] | 中国夏季旱涝及环境场, 北京: 气象出版社, 1999: 45-78, 10-16. |

| [6] | 王绍武. 近百年气候变化与变率的诊断研究. 气象学报, 1994, 52, (3): 261–273. |

| [7] | 张庆云, 陶诗言. 亚洲中高纬度环流对东亚夏季降水的影响. 气象学报, 1998, 56, (2): 199–211. |

2002, 13 (6): 650-661

2002, 13 (6): 650-661