青藏高原地区由于其特殊的地理位置及地形特征一直是气候研究的热点。徐国昌、李梅芳 (1985年)[1]指出:冬季高原温度低,东亚槽深,我国北方北风强,反之槽浅北风弱;汤懋苍、李存强 (1988年) 等[2]指出青藏高原是百年尺度气候变化的启动区。靳立亚、吴永森 (1996年)[3]指出,青海南部高原上温度变化EOF分析时间系数的极值年份与该地区雪灾出现的年份有很好的对应关系。总之,对青藏高原温度变化的研究已有许多工作,但是这些工作往往是将高原温度做成一个指数或是在高原上取某一部分 (少数) 台站进行一些研究,而用青藏高原地区较多的台站资料,来对高原上不同地区的温度、湿度变化进行系统研究的还不多,这正是本文工作的目的。REOF克服了EOF分离出的空间场不能清晰表示不同地理区域特征及存在较大取样误差 (取整体和取部分会造成不同的分析结果) 的缺陷。旋转后的典型场空间结构清晰,不但可以较好地反映不同地域的变化特征,还可以反映不同地域的相关分布[4~9]。青藏高原下垫面状况及地形结构复杂,所以本文选用了REOF方法,对青藏高原地区123个测站的1961~1998年温度、湿度资料进行分析,从而对高原不同地理区域造成的温度、湿度分布不均有一个较为全面的认识。

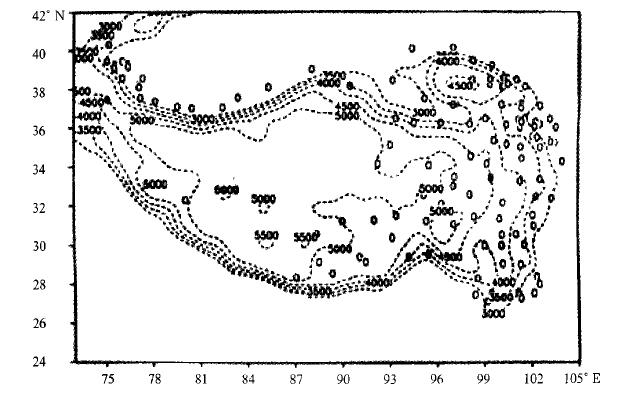

1 青藏高原冬季平均温度、湿度的气候分布特征 1.1 资料本文取高原地区 (包括云南、贵州、四川、甘肃临近高原的一些台站)1961~1998年的单站冬季平均温度、湿度资料,对这些站中资料不连续的台站进行插补。插补方法为选用该站周围半径为1个纬距范围内的台站,按距离成反比做为权重进行加权平均得到该站缺测值。插补之后有123个台站从1961~1998年资料连续,这123个台站的位置分布见图 1,图中可见高原西部台站较少,东部台站较密。

|

|

| 图 1. 青藏高原123个观测站位置分布图 (图中虚线为海拔高度, 圆圈为测站位置) | |

1.2 青藏高原冬季平均温度的气候分布特征

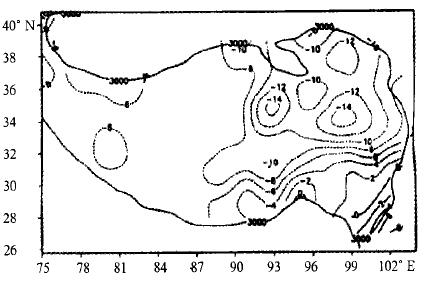

青藏高原由于地形复杂,海拔高度差异较大,在气温分布上存在较大差异。图 2a为高原冬季温度多年平均的气候分布,可见青藏高原冬季温度北部地区明显低于南部地区,北部高原存在3个冷中心,分别位于可可西里山东段、巴颜喀拉山及祁连山地区。南部高原存在两个暖中心,分别位于四川盆地的西侧及雅鲁藏布江大转弯地区。另外可见,青藏高原冬季温度分布存在明显的地域性特征,沿32°N附近地区是温度梯度最大的地方,32°N以北地区明显比32°N以南地区偏冷。从高原冬季温度方差分布图 (略) 可见高原冬季温度存在多个变温幅度较大的中心,其中唐古拉山、可可西里山、巴颜喀拉山及祁连山地区是主要的几个变温幅度较大的中心。

|

|

| 图 2a. 1961~1998年青藏高原冬季平均温度分布 (℃) | |

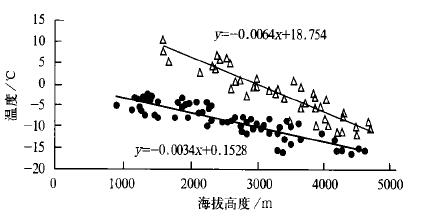

分析高原全区123个测站温度随海拔高度变化的散布图 (略),可以发现这些散点可以分为两组,分界点为33°N。以33°N为界,将33°N以南及以北地区测站温度随海拔高度变化 (分别用△和●表示) 做散布图,得到图 2b,可见33°N以北地区测站温度遵循海拔高度每增高百米降温0.34 ℃的规律,33°N以南地区测站温度遵循海拔高度每增高百米降温0.64 ℃的规律,也就是说东部高原的南部地区温度随海拔高度增高而降低的幅度是北部地区的近似两倍,33°N是分界线。在海拔高度大于4000 m时,散点逐渐集中,说明了温度随海拔高度的变化对纬度的依赖性随海拔高度的增加逐渐减弱。这可能是因为当海拔高度小于4000 m时,由于暖湿空气分布在低层,其强度随高度的增加迅速减弱,所以分界线以南地区温度随海拔高度降低的幅度明显大于以北地区;当海拔高度大于4000 m时,无论是分界线以南还是以北,暖湿空气到达的都很少,所以南北温度随海拔增高的递减率逐渐接近。结合图 2a、2b或许可以得出32°~33°N是东部高原南北温度气候变化的分水岭,以南偏暖,且温度随海拔高度增高而降低的幅度大;以北偏冷,且温度随海拔高度增高而降低的幅度小。

|

|

| 图 2b. 1961~1998年青藏高原冬季平均温度随海拔高度分布散布图 (其中圆点为33°N以北高原地区, 三角为33°N以南高原地区) | |

1.3 青藏高原冬季平均相对湿度的气候分布特征

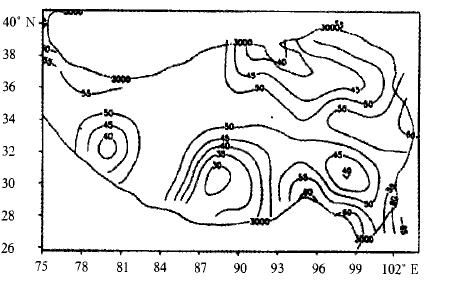

图 3a为高原冬季相对湿度多年平均的气候分布,由图可见,青藏高原冬季相对湿度存在多个干湿中心,北部高原在34°N附近地区为相对湿度较大地带,中心在青甘川交界处,塔里木盆地为另一个相对湿度较大地区,高原东北部地区相对湿度较小,以柴达木盆地为中心。南部高原在32°N附近地区为相对湿度较小地带,日喀则地区相对湿度最小,东南部地区相对湿度较大。可以看出,34°N附近地区是相对湿度较大地带,正位于温度梯度最大地区的北侧,这也进一步说明冷暖空气在32°N附近地区交汇,在其北侧易形成降雪,形成相对湿度较大地带。日喀则地区相对湿度较小是因为喜马拉雅山阻挡了南上的暖湿空气,高原东南界地区相对湿度较大是因为这里分布着较多的峡谷形成了暖湿空气的通道。由湿度方差分布图 (图略) 可见,青藏高原冬季湿度分布存在3个变湿幅度较大的中心,其位置与温度方差中心基本一致,即温度振幅大的地区也是湿度振幅大的地区。

|

|

| 图 3a. 1961~1998年青藏高原冬季平均相对湿度分布 (%) | |

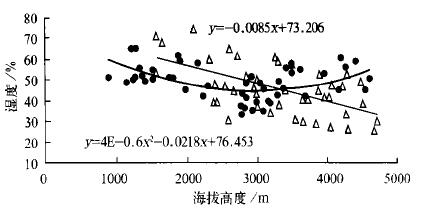

图 3b给出了以33°N为界高原全区各测站湿度随海拔高度变化的散布图,很明显这些散点的分布遵循两种规律,33°N以北地区湿度随海拔高度呈抛物线变化,海拔高度在3000 m附近的测站是相对湿度最小的地区,3000 m以上地区,随着海拔高度的增加相对湿度也增加,这可能是因为这些站 (大多在34°N附近) 温度较低,位于温度梯度最大地区的北侧,可能积雪较多的缘故。33°N以南地区湿度随海拔高度增高直线下降,这是因为南部较暖,积雪易融化,湿空气主要分布在低层的缘故。

|

|

| 图 3b. 1961~1998年青藏高原冬季平均相对湿度随海拔高度分布散布图 (说明同图 2b) | |

结合图 2(a、b)和图 3(a、b)或许可以得出32°~33°N是东部高原南北温、湿气候变化的分水岭,以南受暖湿空气影响,以北受干冷空气影响。32°~33°N地区会成为东部高原南北气候变化的分水岭,可能的原因是该纬带地区横亘着唐古拉山、巴颜喀拉山,南北来的系统较多的被阻挡在该地区,形成南北两种温度和湿度分布,造成34°N附近为高原冬季平均温度最低,湿度较大的地带。

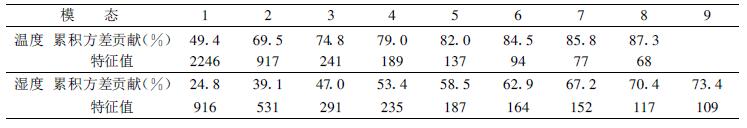

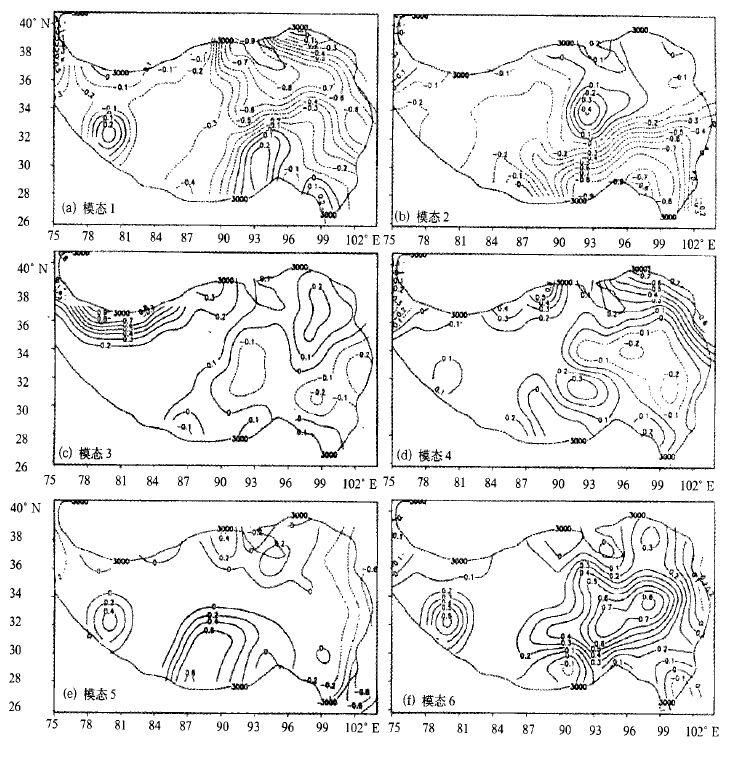

2 青藏高原冬季平均温度、湿度的REOF分析 2.1 青藏高原冬季平均温度的REOF分析对青藏高原冬季平均温度进行EOF分析,各模态累积方差贡献列在表 1a中,由表 1a可见,取前6个模态进行方差极大正交旋转最为合适,这6个模态占总方差贡献的84.5 %。由此,通过REOF分析可以将高原冬季平均温度分为主要的6个自然分布型,见图 4a~f。

|

|

表 1a EOF分析各模态的累积方差贡献及特征值 |

|

|

| 图 4. 1961~1998年青藏高原冬季平均温度REOF分析的前6个模态 (a~f) (第1模态:高原东北部型; 第2模态:高原东南部型; 第3模态:塔里木盆地型; 第4模态:祁连山型; 第5模态:中南部—东界型; 第6模态:高原中东部型) | |

图 4a为温度变化的第一模态,表现为以柴达木盆地为中心高原东北部温度变化的正相关分布,仅在高原东南部及狮泉河有较小的反相关区,这说明以柴达木盆地为中心的高原东北部地区为高原冬季温度变化的第一敏感区,本文定义这一模态为高原东北部型。图 4b为青藏高原冬季温度变化的第二模态,表现为高原东南部温度变化具有一致性,仅在沱沱河至柴达木盆地一带存在较弱的反相关。本文定义这一模态为高原东南部温度变化型。图 4c为青藏高原冬季温度变化的第三模态,表现为塔里木盆地地区温度变化的一致性,本文定义该模态为塔里木盆地型。图 4d为青藏高原冬季平均温度分布的第四模态,表现为祁连山地区温度变化的一致性,本文定义该模态为祁连山型。图 4e表现为以定日为中心的高原中南部温度变化与高原东侧边缘地区温度变化的反相关性,本文定义该模态为中南部—东界型。图 4f主要反映高原中部温度变化的一致性,本文定义该模态为高原中东部型。以上6个模态在旋转前和旋转后各自的方差贡献参见表 1a、b。值得说明的是,由于旋转前和旋转后各模态的排序发生了变化,所以在表 1b中又标明了各模态旋转前的排序。由图 4可见,青藏高原冬季平均温度分布具有很强的地域特色,分型特点与地理特征 (包括纬度、海拔高度、下垫面特征) 有较好的一致性。

|

|

表 1b REOF分析各模态的累积方差贡献 |

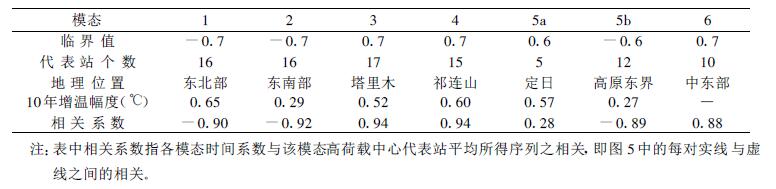

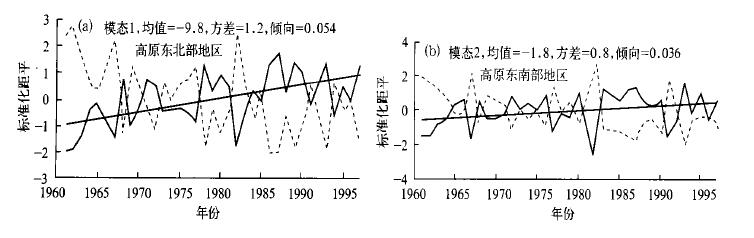

本文分别计算了以上6个模态中心代表站平均所得的温度变化时间序列,受篇幅所限,仅给出前两模态的变化曲线,图 5(a、b)中的实线,虚线为其时间系数。对于各模态对应地区代表站的取舍由REOF荷载值做为判据,为了避免区域重叠,第1~4及第6模态均取REOF荷载值的绝对值≥0.7范围内所有站的观测值做区域平均,第5模态由于有正负两个高荷载区,所以应对这两个区分别做区域平均,正相关区取REOF荷载值≥0.6做为临界值,负相关区取REOF荷载值≤-0.6做为临界值,可以得到对应于第5模态两个相关区的两条曲线。对比图 5中的实线和虚线可以明确看出,每一模态的时间系数曲线都与代表站 (原始资料) 所做的区域平均曲线十分相似 (其相关系数见表 2,正反位相取决于空间荷载的正负),这表明每一模态的时间系数曲线都能较好地反映该模态高荷载地区的温度变化特征,这也正是REOF区别于EOF的重要特点。每一模态所对应的代表站的个数见表 2,表 2中模态5a指的是第5模态中的正高荷载区,模态5b指的是第5模态中的负高荷载区。得到各模态中心代表站区域平均曲线后,可以由其斜率计算出各地区的增温幅度,计算公式为:每10年增温=斜率×方差×10,结果见表 2。

|

|

| 图 5. 青藏高原冬季温度REOF分析前两个模态时间系数 (虚线) 及其高荷载区站点平均所得的温度变化曲线 (实线)(a) 第一模态; (b) 第二模态 (直线为实线的线性倾向 (k为其斜率) 为了便于比较, 图中各时间系数已乘0.05) | |

|

|

表 2 青藏高原冬季温度REOF分析各模态高荷载区所对应的代表站 |

由表 2可见,以上6个模态所代表的各地区总的温度变化趋势是在波动中逐步增温的,其中相对增温幅度最大的为模态1所代表的高原东北部地区,该地区1961~1998年平均每10年增温为0.054 ×1.2 ×10=0.65 ℃,相对增温幅度最小的为模态6所代表的高原中东部地区,其线性倾向值k=0.009,增温不显著。总结表 2可知,近40年来青藏高原的平均增温从南到北存在“大—小—大”的现象,南部以定日为显著增温中心,北部以高原东北部─祁连山地区为显著增温中心,高原中东部地区增温不显著。

由表 2还可以看出模态5a所对应地区的代表站平均所得曲线与该模态时间系数之间的相关系数仅为0.28,这可能是由于模态5a高荷载区测站较少的缘故,荷载值大于0.8仅有定日一个站,大于0.6仅有5个站,所以该模态时间系数对该地区的代表性较差,但对该模态的另一个高荷载区 (高原东界) 其代表性较好,相关系数为-0.89,这是因为高原东界高荷载值小于-0.6的台站较多的缘故。

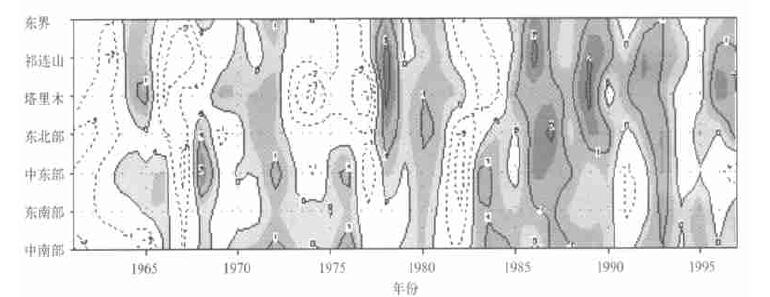

为了对近40年来高原温度变化有一个面上的整体认识,本文给出冬季青藏高原各地区温度距平分布 (图 6)。由图 6可以看出,70年代中期之前高原处于冷暖交替时代,从70年代后期开始高原处于以偏暖为主的时期,并且80年代后期增温幅度最大,持续时间最长,进入90年代后增温幅度和范围出现波动。80年代后期开始的增温,南部地区明显早于北部地区,但北部地区增温幅度大于南部地区。

|

|

| 图 6. 1961~1998年冬季青藏高原各地区 (从南到北) 温度距平分布 (台站观测值, 单位:℃) | |

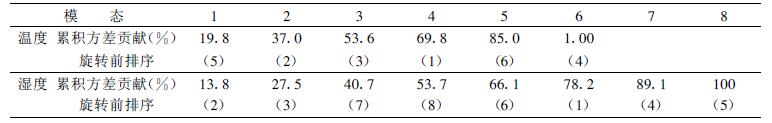

2.2 青藏高原冬季平均相对湿度的REOF分析

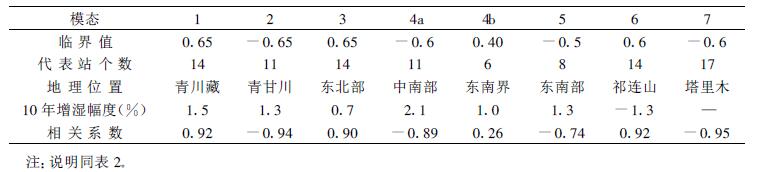

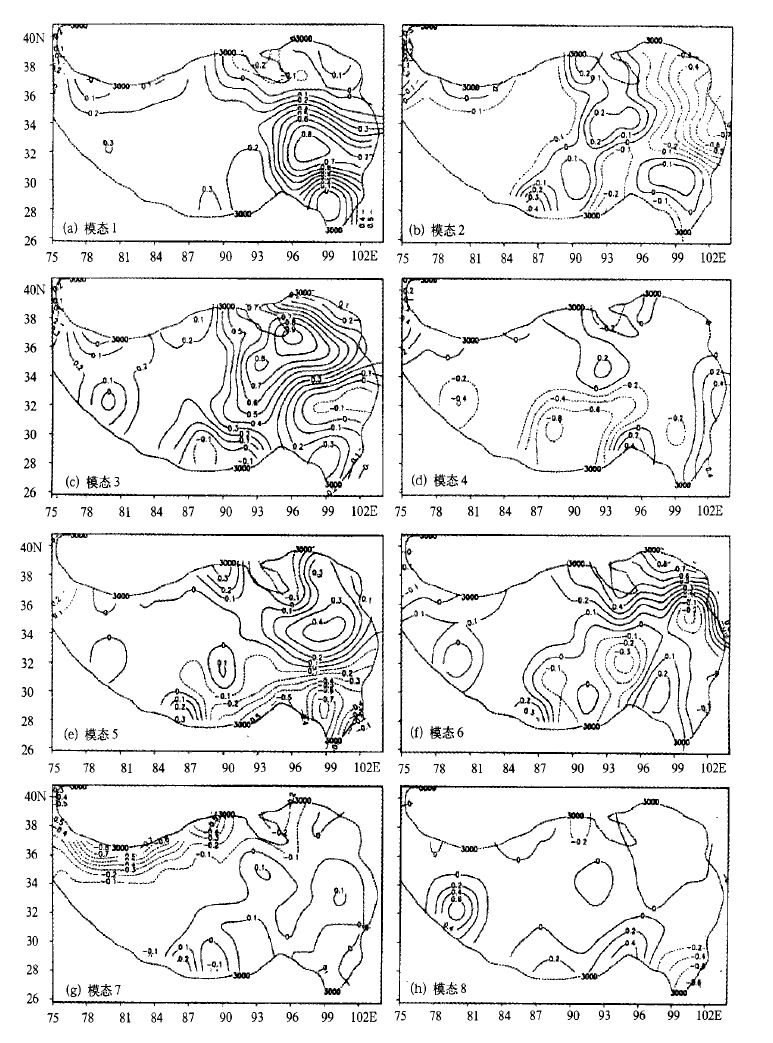

首先对青藏高原冬季平均相对湿度进行EOF分析,各模态累积方差贡献列在表 1a中,由表 1a可见取前8个模态进行方差极大正交旋转最为合适,这8个模态占总方差贡献的70.4 %。由此,通过REOF分析可以将高原冬季平均相对湿度分为主要的8个自然分布型,见图 7a~h。根据各模态高荷载所处的地理位置分别定义为:第1模态:青川藏交界型;第2模态:青甘川交界型;第3模态:高原东北部型;第4模态:中南部─东南界型;第5模态:高原东南部型;第6模态:祁连山型;第7模态:塔里木盆地型;第8模态:横断山型。由图 7可见,青藏高原冬季平均相对湿度分布也具有很强的地域特色,分型特点与温度分型很相似,但比温度分型更为复杂。

|

|

| 图 7. 1961~1998年青藏高原冬季平均相对湿度REOF分析的前8个模态 (a~h) (第1模态:青川藏交界型; 第2模态:青甘川交界型; 第3模态:高原东北部型; 第4模态:中南部─东南界型; 第5模态:高原东南部型; 第6模态:祁连山型; 第7模态:塔里木盆地型; 第8模态:横断山型) | |

由于第8模态中心高荷载区面积较小,本文仅讨论前7个模态,各模态要素特征见表 3。为了节省篇幅将各模态中心代表站平均所得的相对湿度变化时间序列曲线图略去。表 3中模态4a指的是第4模态中的负高荷载区,模态4b指的是第4模态中的正高荷载区。

|

|

表 3 青藏高原冬季平均相对湿度REOF分析各模态高荷载区所对应的代表站 |

由表 3可见,以上7个模态所代表的各地区中相对湿度增幅最大的为模态4a所代表的中南部地区,该地区1961~1998年平均每10年增湿为0.042 ×4.9 ×10=2.1 %。相对湿度减幅最大的为模态6所代表的祁连山地区,其线性倾向值k=-0.025,该地区1961~1998年平均每10年减湿为0.025 ×5.0 ×10=1.3 %,其它几个地区的增湿幅度见表 3。总结表 3可知,近40年来青藏高原冬季平均增湿幅度从南到北存在逐步减小甚至变干的现象,南部以申扎为显著增湿中心,其它地区均有增湿现象;北部以祁连山地区为显著变干中心,塔里木盆地—高原东北部地区湿度变化不显著。

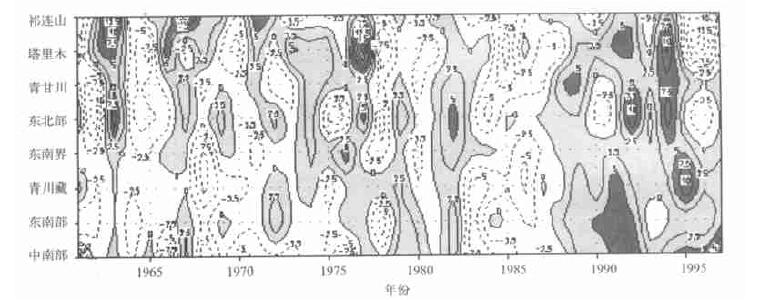

为了对近40年来高原湿度变化有一个面上的整体认识,本文给出了图 8,可以看出,80年代中期之前高原处于干湿交替时代,从80年代后期开始高原处于以偏湿为主的时期,并且90年代初中期偏湿最明显,进入90年代中后期增湿幅度和范围都出现波动。对比图 6和图 8可以看出,80年代中期之前,温湿变化距平基本为反号,从80年代后期开始,出现同号现象。

|

|

| 图 8. 1961~1998年冬季青藏高原各地区 (从南到北) 相对湿度距平分布 (台站观测值, 单位:%) (图中纵坐标“青川藏”指青川藏交界地区, “青甘川”指青甘川交界地区) | |

由上分析,可以得出近40年来高原中南部为显著的变暖、变湿中心;祁连山地区为显著的变暖、变干中心;高原东南部为变暖、变湿地区;高原东北部为显著变暖,但增湿不显著地区;高原中东部为变湿,但增温不显著地区;高原东界为变暖、变湿地区;塔里木盆地为显著增温,但湿度变化不大地区。

3 结论(1) 32°~33°N附近可能是高原南北温湿变化的分水岭,以北主要受干冷空气影响,以南主要受暖湿空气影响。

(2) 通过REOF分析,可以将冬季青藏高原温度分为6个自然分布型,这6个自然分布型所对应的各地区的温度变化总趋势是在波动中逐步升温的,其中高原东北部地区升温幅度最大,1961~1998年平均每10年升温0.65 ℃;高原中东部地区升温幅度最小 (不明显)。80年代中末期为高原增温幅度最大的时期,90年代高原增温幅度及范围出现波动。

(3) 通过REOF分析,可以将冬季青藏高原相对湿度分为8个自然分布型,这8个自然分布型所对应的各地区的湿度变化总趋势是:南部高原增湿显著,其中中南部地区增湿幅度最大,1961~1998年平均每10年增湿2.1 %;高原北界以变干为主,其中祁连山地区减湿幅度最大,1961~1998年平均每10年减湿1.3 %。从80年代末开始高原进入持续增湿时期,90年代末高原增湿幅度和范围出现波动。

(4) 近40年来中南部地区为显著的变暖、变湿中心;祁连山地区为显著的变暖、变干中心;高原东南部为变暖、变湿地区;高原东北部为显著变暖,但增湿不显著地区;高原中东部为变湿,但增温不显著地区;高原东界为变暖、变湿地区;塔里木盒地为显著增温,但湿度变化不大地区。

致谢 本文在完成过程中得到魏凤英研究员的耐心指导,在此深表感谢。| [1] | 徐国昌, 李梅芳. 青藏高原温度与东亚环流. 高原气象, 1985, 4, (2): 185–189. |

| [2] | 汤懋苍, 李存强, 张建. 青藏高原及其四周的近代气候变化. 高原气象, 1988, 7, (1): 39–48. |

| [3] | 靳立亚, 吴永森. 青海南部高原冬半年气温、降水异常的时空分布及其与雪灾的关系. 高原气象, 1996, 15, (4): 404–413. |

| [4] | 黄嘉佑. 转动主分量分析在气候天气分析中的应用. 气象, 1988, 14, (9): 47–51. |

| [5] | 黄嘉佑. 我国夏季气温、降水场的时空特征分析. 大气科学, 1991, 15, (3): 124–132. |

| [6] | 王晓春, 吴国雄. 利用空间均匀网格对中国夏季降水异常区域特征的初步分析. 气象学报, 1996, 54, (3): 324–332. |

| [7] | Harman H H. Modern Factor Analysis. Chicago: University of Chicago Press, 1976: 487. |

| [8] | Horel J D. A rotated principal component analysis of the inter-annual variability of the Northern Hemisphere 500 mb height field. Mon. Wea. Rev, 1981, 109: 2080–2092. DOI:10.1175/1520-0493(1981)109<2080:ARPCAO>2.0.CO;2 |

| [9] | Richman M B. Review article, rotation of principal components. J. Climatol, 1986, 6, (3): 293–333. DOI:10.1002/joc.v6:3 |

2002, 13 (5): 560-570

2002, 13 (5): 560-570